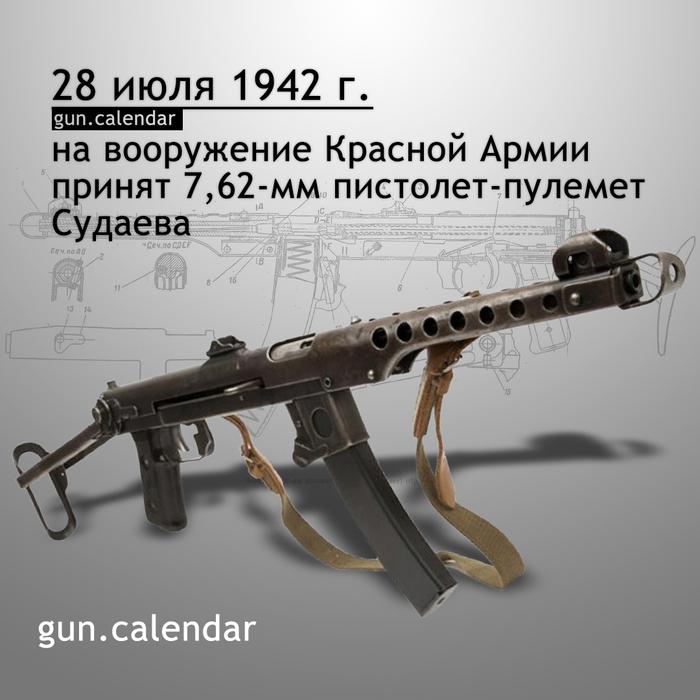

В конце 1941 года верховное командование Красной Армии сформировало тактико-техническое задание на разработку пистолет-пулемета для подразделений десантников и экипажей танков. К ППШ-41, принятому на вооружение 21 декабря 1940 года, к тому моменту сформировался ряд замечаний среди разведчиков, десантников и танкистов Красной Армии, основные из которых это большой вес и габаритные размеры. Техническое задание на новый пистолет-пулемет преследовало цель упростить производство нового автоматического оружия и сделать его менее затратным, но при этом сохранить положительные качества ППШ. В конкурсе приняли участие образцы конструкций С.А. Коровина, Г.С. Шпагина, Н.В. Рукавишникова, В.А. Дегтярёва и А.И. Судаева.

Образец Алексея Ивановича Судаева имел классическую схему на принципе свободного затвора, ударно-спусковой механизм находился в тыльной части корпуса. Откат затвора, как и у ППШ-41, тормозился буфером. За исключением этого буфера и пластмассовых накладок рукоятки, оружие полностью состояло из металла. Ствольная коробка, штампованная из единой заготовки, вплоть до дульной части, имела в поперечном сечении прямоугольную, скруглённую сверху форму. Ствол был покрыт кожухом, являющимся одним целым со ствольной коробкой, а край кожуха дополнительно выполнял функции дульного тормоза-компенсатора. Нижняя часть кожуха была открыта по всей длине ствола. Детали соединены между собой сварочными швами и заклёпками. Прицельные приспособления состояли из мушки, прикрытой кольцевым намушником для защиты от ударов, и целика, который имел две фиксированные позиции, обозначаемые числами 10 и 20 предназначенные для стрельбы на 100 и 200 метров соответственно. Темп стрельбы составлял 600 выстрелов в минуту, поэтому конструктор отказался от одиночного режима ведения стрельбы и усложнения системы. Рычаг предохранителя размещался в передней части скобы спускового механизма, при переводе флажка предохранителя назад, он стопорил тягу спуска, а поднятая им планка с направляющими пазами, блокировала рычаг взведения затвора. Для снятия оружия с предохранителя, достаточно перевести флажок механизма указательным пальцем вперёд. Подача патронов осуществлялась из секторного магазина, вмещающего 35 патронов, на основании полученного с ППШ-41 боевого опыта, барабанный магазин для ППС-43 не предусматривался.

Опытные образцы были испытаны в период с 26 апреля по 12 мая 1942 года, по результатам испытаний комиссия рекомендовала провести доработку ППС и ППШ-2 в части конструктивных улучшений, которые касались прежде всего затвора и предохранителя, а также повышения технологичности отдельных деталей. С 30 мая по 2 июня 1942 года состоялись заключительные испытания, по итогам которых комиссия констатировала, что образец Судаева превосходит конкурентов. С 6 по 13 июня 1942 года несколько образцов Судаева прошли войсковые испытания в частях Ленинградского фронта.

28 июля 1942 года на вооружение Красной Армии был принят пистолет-пулемет Судаева образца 1942 года, а начальник ГАУ Н.Д. Яковлев наградил Алексея Ивановича Судаева наградным пистолетом. В том же году было запущено мелкосерийное производство ППС на Сестрорецком оружейном заводе в осаждённом Ленинграде, за 1942 год было выпущено несколько тысяч пистолет-пулеметов Судаева которые поставлялись сразу на Ленинградский фронт. Алексей Иванович лично бывал на линии фронта и интересовался о новом образце и его эксплуатации, в связи с этим удавалось быстро учитывать и устранять выявленные недостатки в ходе эксплуатации. Уже в следующем, 1943 году, на вооружение была принята улучшенная конструкция под названием ППС-43, у которой был укорочен ствол и приклад, изменены рукоятка взведения, флажок предохранителя и защёлка плечевого упора, кожух ствола и ствольная коробка объединены в одну деталь. В отличие от ППШ-41, для которого требовалось 13,9 кг металла и 7,3 станко-часов, для ППС-43 было достаточно 6,2 кг металла и 2,7 станко-часов — снижение затрат более, чем в два раза. Но ППШ-41 уже находился в массовом производстве, и полный переход на новое оружие в ходе действующей войны не имел целесообразности. Всего до полного снятия блокады в январе 1944 года на заводах Ленинграда было выпущено 46 572 шт. ППС обеих модификаций, а в общей сложности с 1943 по 1945 год было произведено чуть менее 500 000 единиц ППС обеих модификаций.

В начале 1950-х годов ППС был снят с вооружения Советской Армии и постепенно заменён автоматом Калашникова, несколько дольше он сохранялся на вооружении тыловых и вспомогательных подразделений, частей внутренних войск и железнодорожных войск. На вооружении отдельных подразделений военизированной охраны ППС состоял, по меньшей мере, до конца 1980-х годов.

Калибр – 7,62х25 мм

Длина оружия – 831 мм (616 мм со сложенным прикладом)

Масса оружия – 3,16 кг (неснаряженный)

Длина ствола – 251 мм

Начальная скорость пули – V10 = 500 м/с