В средние века ученые пытались сформулировать движение снарядов и уточнение их траекторий. В 1537 году Никколо Тарталья провел пробную стрельбу, для определения максимального угла для максимальной дальности стрельбы и в ходе экспериментов пришел к значению около 45 градусов. В 1636 году Галилео Галилей в свое трактате «Диалоги о двух новых науках» пришел к выводу, что падающее тело имеет постоянное ускорение, а траектория снаряда криволинейна. Сэр Исаак Ньютон в 1665 году вывел закон сопротивления воздуха, провел эксперименты как с воздухом, так и с жидкостью и доказал, что сопротивление при выстреле увеличивается пропорционально плотности воздуха (или жидкости), площади поперечного сечения и квадрату скорости. В 1718 году Джон Кейл сформулировал задачу по определению кривой, которую снаряд может описать в воздухе, исходя из простейшего предположения о гравитации, плотности однородной среды и сопротивления воздуха. В 1742 году Бенджамин Робинс изобрел баллистический маятник, простое механическое устройство, которое могло измерить скорость снаряда. В своей книге «Новые принципы артиллерийского дела», Робинс пришел к выводу, что сопротивление воздуха изменяется пропорционально квадрату скорости, но настаивал на том, что оно изменяется со скоростью звука, для расчета он использовал численное интегрирование по методу Эйлера. В 1753 году Леонард Эйлер показал, как теоретические траектории могут быть рассчитаны с использованием его метода применительно к уравнению Бернулли, но только для сопротивления, изменяющегося как квадрат скорости. В 1844 году был изобретен электробаллистический хронограф, а к 1867 году электробаллистический хронограф имел точность в пределах одной десятимиллионной секунды.

Многие страны и их вооруженные силы с середины восемнадцатого века проводили испытательные стрельбы с использованием крупнокалиберных боеприпасов для определения характеристик лобового сопротивления воздуха каждого отдельного снаряда. Эти отдельные испытательные стрельбы регистрировались и отражались в обширных баллистических таблицах. В Советском союзе и в России до сих пор используют таблицы стрельб 1961 года. В 1870 году Башфорт опубликовал отчет, содержащий баллистические таблицы, где ввел термин «неопределенный множитель» любой силы. В 1872 году Маевский опубликовал свой доклад «Trité Balistique Extérieure», в который была включена модель Маевского, использующая баллистические таблицы Маевского наравне с таблицами Башфорта из отчета 1870 года, Маевский создал аналитическую математическую формулу, которая рассчитывала сопротивление воздуха снаряда в единицах log A и значения n. Хотя математика Маевски использовала другой подход, чем математика Башфорта, в результате расчет сопротивления воздуха был таким же. В 1880 году полковник Франческо Сиаччи опубликовал свой труд «Балистика», в котором рассуждал о увеличении сопротивления и плотности воздуха по мере того, как снаряд развивает большую скорость. Метод Сиаччи был для плоских траекторий с углами вылета менее 20 градусов, чтобы плотность воздуха оставалась прежней, и смог сократить баллистические таблицы до легко табулируемых квадрантов с указанием расстояния, времени, наклона и высоты снаряда. Используя k Башфорта и таблицы Маевского, Сиаччи создал четырехзонную модель. Сегодня в России используется измерение баллистического коэффициента по закону 43 года, основанного на таблицах Сиаччи. Сиаччи писал, что в любой ограниченной зоне, где C одинаково для двух или более снарядов, различия в траекториях будут незначительны. Следовательно, баллистический коэффициент соответствует средней кривой, и эта средняя кривая применима для всех снарядов. Следовательно, можно рассчитать единую траекторию для стандартного снаряда, не прибегая к утомительным методам расчета, а затем траекторию для любой реальной пули с известным баллкофом можно вычислить по стандартной траектории с помощью простой алгебры.

В 1881 году в США специальная комиссия Commission d'Experience de Gâvre провела всесторонний анализ данных, полученными при стрельбах в США, а также и в других стран. После принятия стандартных атмосферных условий для данных сопротивления была принята функция сопротивления Гавра, для стандартных снарядов Тип 1. Для упрощения на Абердинском полигоне в Мэриленде, США данный коэффициент стали именовать G1 (причем цифра 1 была в нижнем регистре, но позже от этого отказались). Общей формой расчета траектории, принятой для модели G, является метод Сиаччи, где стандартная модель снаряда - это «фиктивный снаряд», используемый в качестве математической основы для расчета фактической траектории снаряда, у которого известна начальная скорость, при этом форма снаряда имеет можно сказать безразмерные габариты. При использовании метода Сиаччи для разных моделей G формула, используемая для вычисления траекторий, одинакова, отличаются только факторы замедления, найденные при испытании реальных снарядов.

В 1936 году Уоллесом Х. Коксом и Эдгаром Буглессом из DuPont был опубликован другой метод определения траектории и баллистического коэффициента, который сравнивал форму снаряда в логарифмической шкале, оценивая баллистический коэффициент, связанный с моделью сопротивления таблиц Ингаллса.

К концу Первой мировой войны метод Сиаччи был заброшен из-за артиллерийского огня, но частично использовался для прямой (плоской) стрельбы из танков. Разработка электромеханического аналогового компьютера способствовала расчету траекторий воздушных бомбардировок во время Второй мировой войны . После Второй мировой войны появление цифрового компьютера на основе кремниевых полупроводников позволило создавать траектории для управляемых ракет / бомб, межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов.

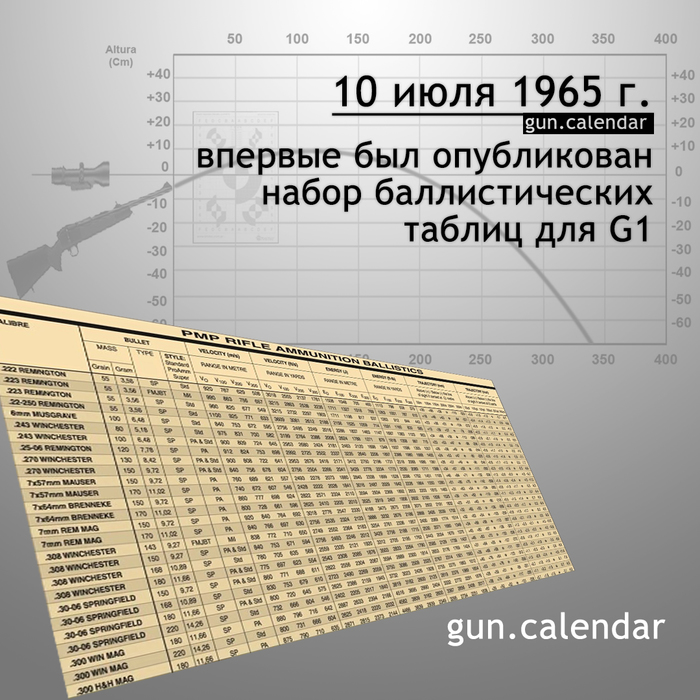

В период между Первой и Второй мировыми войнами исследовательские лаборатории по баллистике армии США на Абердинском полигоне, штат Мэриленд, США, разработали стандартные модели для G2, G5, G6. 10 июля 1965 году Winchester Western опубликовал набор баллистических таблиц для G1, G5, G6 и GL. В 1971 году компания Sierra Bullet провела повторные испытания всех своих пуль и пришла к выводу, что модель G5 не лучшая модель для их пуль с зауженной хвостовой частью, и начала использовать модель G1. Модель G1 и метод Маевского/Сиаччи продолжают оставаться отраслевым стандартом в оружейном мире сегодня.

В последние годы произошли огромные успехи в вычислении траекторий плоского огня с появлением доплеровских радаров, персонального компьютера и портативных вычислительных устройств. Кроме того, более новая методология, предложенная доктором Артуром Пейса, и использование модели G7, используемой Брайаном Литцем, инженером по баллистике компании Berger Bullets, LLC улучшила прогноз траектории пуль стрелкового оружия.