Инфоцыгане добрались и до шахмат

Чё-то прям бомбит. Играю на любительском уровне (на chess.com 1500 на 10 минутах) и я довольно часто смотрю ролики в youtube, instagram: Максим Омариев, Артем Овчинников, Матвей Гальченко, Арсланов Шамиль и пр.

И тут, мне в инсте, в ленте, попадается вот это видео. И оно меня почему-то тригернуло.

То ли из-за того, что специалист в серьёзной области вместо анализа партий шутит про «дебют Гроба» и «потную ладошку» и я это воспринял как профанацию, то ли из-за обеценивания... Не знаю... Смотрите сами...

Решил узнать что за тренер, сначала открыл инстаграм и сразу всё стало понятно...

Для сравнения, Артем Овчинников

Потом перешел в её группу в телеграмме... И тут полный набор этого инфоцыганского говна. Из каждого хода делается откровение, из каждой фигуры - метафора жизни. Шахматы здесь не просто шахматы, а чудо-таблетка, которая якобы развивает абсолютно всё: интеллект, бизнес-мышление, лидерство, харизму и лечит от некоторых видов рака.

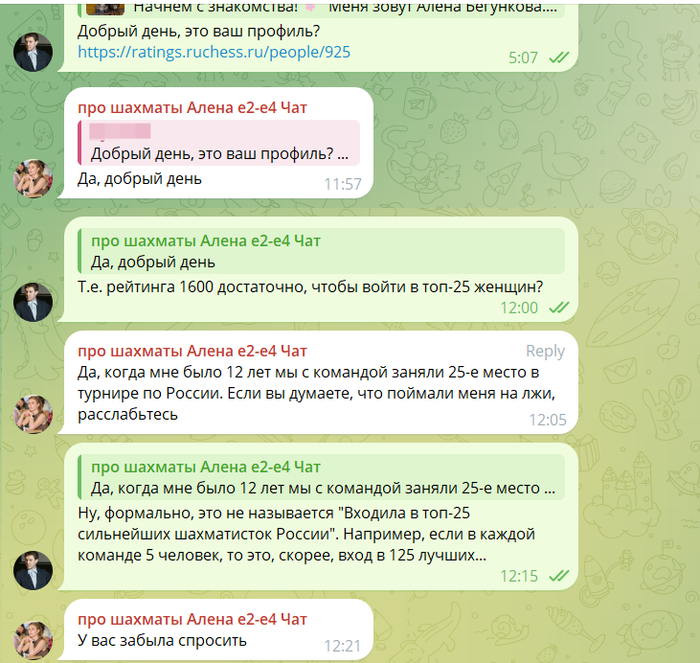

НО! Бомбануло меня вот чего. От её биографии (https://t.me/ale2e4chess/5):

Пару фактов обо мне:

❣1 взрослый разряд

❣Входила в топ-25 сильнейших шахматисток России

❣11 лет игрового опыта

❣6 лет тренерской практики

❣Учусь на преподавателя спортивной дисциплины, потому что шахматы — это спорт

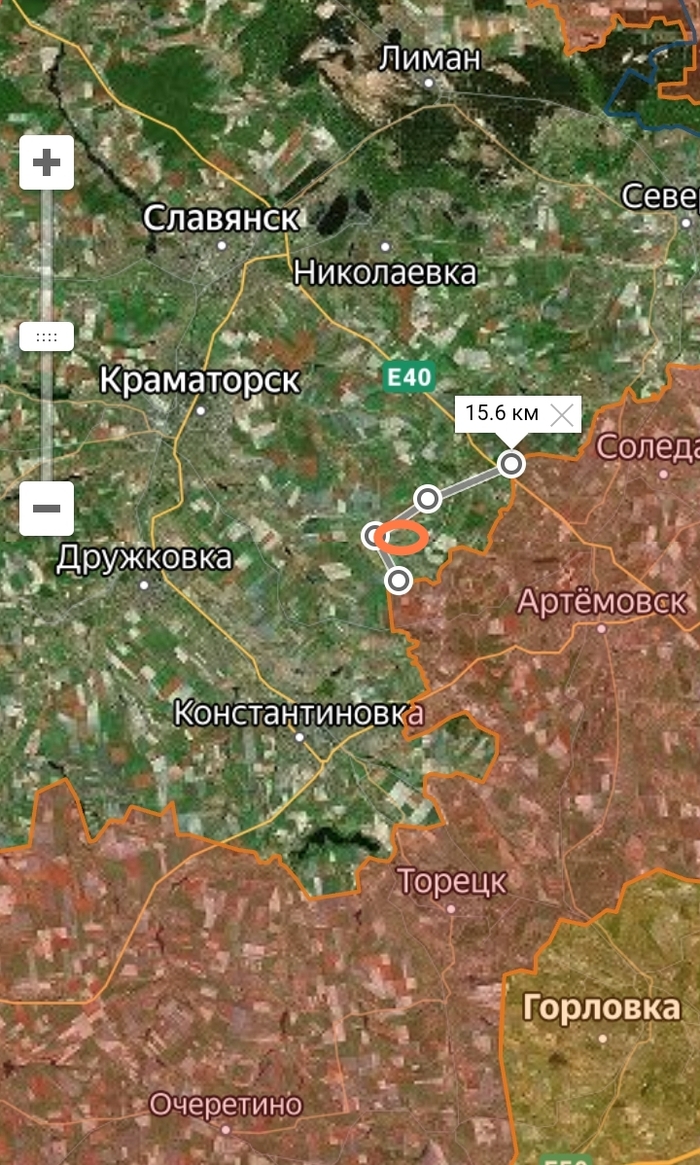

Лезу в её профиль: https://ratings.ruchess.ru/people/925. Рейтинг 1600. Маловато для Топ-25. Пишу ей в комментарии, узнаю, что Топ-25 - это в 12 лет они командой заняли 25е место в России. И дальше получаю порцию хамства...

Я все понимаю: типичный инфоцыганский скам, но меня очень жестко бомбит...

1 из 12. Про трагическое восхождение на пик Победы 1955 года и про то, как удалось выжить Уралу Усенову

Здравствуйте читатели!

Вы наверное могли заметить (а может и не могли) интенсивность выпуска мои «статей» резко снизилась..но на то есть определенные причины. На данный момент я прохожу не самый простой этап в жизни (а кому не пофиг? :D) , а в следствии этого мало свободного времени. Вы сами понимаете, что для написание требуется определенное вдохновение, которого на данный момент у меня маловато. Очень надеюсь, что этот жизненный этап поскорее пройдет и все вернется на круги своя...но пока имеем то, что имеем. Но хотелось выразить свою благодарность читателям и подписчикам, ваша активность под постами поднимает настроение (и не только его - 49.5 как никак :D). Спасибо Вам большое за поддержку!

В прошлом своем посте я рассказал про успешную экспедицию Виталия Абалакова, в ходе которой пик Победы официально был покорен. И Вы, уважаемые читатели, попросили написать про предшествующую экспедицию, которая завершилась трагедией и в ходе которой удалось выжить лишь одному ее участнику - Уралу Усенову. Про эти события я и расскажу в сегодняшнем посте.

Предыстория

Пик Победы, самый северный семитысячник мира, был открыт лишь в 1943 году, хотя первые попытки восхождения на него совершили еще в 1938 году альпинисты группы Августа Летавета, которые поднялись на вершину, но ошибочно определили ее высоту - 6930 м. Вершину команда Летавета назвала пиком ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи). Точная же высота (7439 м) была установлена позднее военными топографами под руководством П. Н. Рапасова и вершина получила свое современное название только в 1946 году. К 1955 году пик Победы считался непокоренным, что вызывало амбиции среди альпинистов СССР. Казахстанская команда уже пыталась штурмовать вершину в 1949 году, но тогда восхождение сорвалось из-за лавин. Подготовка к новой экспедиции заняла пять лет и альпинисты регулярно тренировались и совершали восхождения на другие вершины Тянь-Шаня.

Состав экспедиции

Руководителем экспедиции был назначен заслуженный мастер спорта Евгений Колокольников. Колокольников был легендарной фигурой в истории советского альпинизма, который стоял у истоков высотных восхождений в Казахстане. Родившийся в г. Алма-Ата, он с юности увлекался горами, а к 1930-м годам уже стал ключевым организатором альпинистского движения в республике. Именно он создал первые альпинистские лагеря в Заилийском Алатау (горный хребет) - «Металлург» и «Альпийская Роза» и основал Республиканский клуб альпинистов и туристов (1936г.). Его экспедиция 1936 года на пик Хан-Тенгри (6995 м) стала вторым в истории успешным восхождением на эту вершину, что заложило основы казахстанского высотного альпинизма. За эти достижения он и был выбран руководителем.

А штурмовую группу, группу которой предстояло покорить заветную вершину, возглавил опытный советский альпинист и мастер спорта - Владимир Шипилов. У Владимира был многолетний опыт высотных восхождений, а его организационные навыки и знание гор Тянь-Шаня делали его незаменимым участником группы.

В состав основной группы экспедиции вошли 28 человек. А в состав штурмовой вошли 16:

1.Шипилов Владимир Петрович;

2. Александров Кузьма Яковлевич;

3. Черепанов Павел Филлипович;

4. Солодовников Иван Герасимович;

5. Сигитов Борис Иванович;

6. Гончарук Андрей Федерович;

7. Анкудимов Виталий Геогевич;

8. Акишев Хусаин Акишевич;

9. Суслов Алексей Дмитриевич;

10. Селиджанов Ростислав Михайлович;

11. Рыспаев Эргалий Мукашевич;

12. Меняйлов Павел Пантелеевич;

13. Семченко Александр Архипович;

14. Тородин Ростислав Михайлович

15. Шевченко Николай Григорьевич;

16. Усенов Урал Усенович.

Начало экспедиции

Экспедиция стартовала из Алма-Аты в конце июня 1955 года. Первоначальной задачей экспедиции было достигнуть базового лагеря «Зеленый», который должен был быть развернут на отметке 3000 м. И уже на этом этапе экспедиции возникли серьезные трудности. С самого начала возникли проблемы с транспортом, из-за отсутствия достаточного количества автомобилей группе пришлось разделиться на три эшелона, которые выдвигались с интервалом в несколько дней. Это сразу создало сложности с координацией и перевозкой снаряжения.

Маршрут пролегал через сложные высокогорные перевалы Тянь-Шаня. Дороги находились в плохом состоянии, а некоторые участки вообще отсутствовали, поэтому альпинистам приходилось самостоятельно прокладывать путь. Грузовики с снаряжением регулярно застревали, и их приходилось вытаскивать с помощью лебедок и ручной разгрузки.

Когда техника дальше не могла проехать, альпинисты перешли на пеший переход. Им предстояло преодолеть около 50 километров по труднопроходимой местности с личными вещами и частью снаряжения. Остальное оборудование перевозилось на лошадях и яках, но их было катастрофически недостаточно.

По пути к базовому лагерю группа организовала несколько промежуточных лагерей для акклиматизации и отдыха. Однако из-за задержек с доставкой провизии и топлива эти лагеря были плохо оборудованы. Альпинисты ночевали в палатках, которые не всегда выдерживали ночные заморозки и пронизывающий ветер.

И только 29 июля, с опозданием от плана на 20 дней, все участники экспедиция достигли базового лагеря «Зеленый». Это опоздание критически сократило время для полноценной акклиматизации и подготовки к штурму вершины, что и послужило предвестником будущей трагедии.

Следующим шагом экспедиции было восхождение на ледник «Звёздочка» и создание лагеря на высоте 4200 метров. 1 Августа весь состав экспедиции выдвинулся на новую высоту и 4 августа высота уже была покорена. На этой высоте был разбит основной лагерь «Звёздочка» и именно оттуда началась подготовка к штурмовой операции. В последующие 10 дней экспедиция обустраивалась на новом месте и искала оптимальные маршруты для будущего подъема.

Так же в эти дни было совершено неприятное открытие - они не единственные кто хотел покорить пик Победы. Совсем рядом, в нескольких километрах, был обнаружен лагерь узбекской экспедиции на леднике Иныльчек. Данной экспедицией руководил Владимир Рацек - опытный альпинист и организатор, участвовавший в топографических экспедициях в Тянь-Шане ещё с 1943 года. Его группа насчитывала около 50 человек, включая военных альпинистов и спортсменов из Узбекистана. И они по всей видимости стремились опередить экспедицию Колокольникова в покорении вершины. Всесоюзная секция альпинизма еще перед экспедицией установила очередность - первыми должны были идти казахстанские альпинисты. Однако узбекская группа по всей видимости нарушила этот порядок, выйдя на маршрут раньше согласованного срока и это стало неприятным сюрпризом. В условиях спешки Евгением Колокольниковым и Владимиром Шипиловым было принято решение начать подъем, несмотря на недостаточную подготовленность.

Трагедия на высоте 6 700 метров

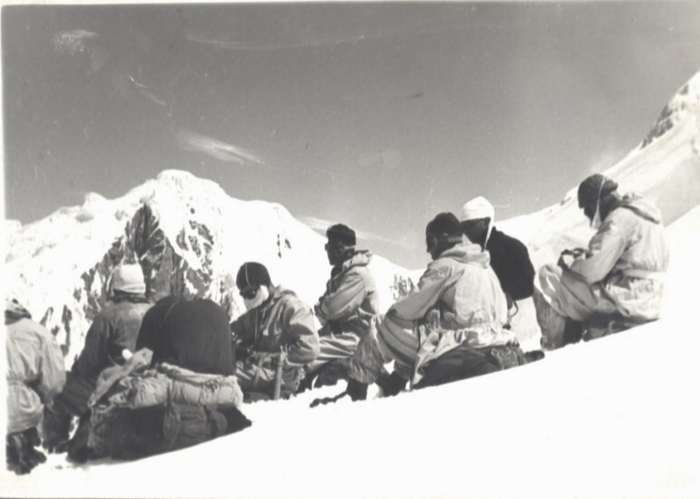

14 августа 1955 года штурмовая группа из 16 человек вышла из базового лагеря. Позывные были установлены как «Урал» (лагерь) и «Волга» (пик). Сеансы связи планировались трижды в сутки. Первые дни прошли в штатном режиме: к 16 августа группа достигла перевала Чон-Торен (5850 м). Однако 17 августа произошла первая критическая поломка - сгорела радиостанция, связь с лагерем прервалась. Несмотря на это, Шипилов принял решение продолжить восхождение, а не возвращаться. Это решение скорее всего было связано во многом с конкуренцией с узбекской экспедицией, которая как оказалось уже 15 августа выдвинулась из своего лагеря на покорение пика. Так же 17 августа у альпиниста Петра Меняйлова начались симптомы горной болезни. Александр Семченко, в составе группы сопровождения (вместе с Николаем Шевченко и Ростиславом Тародиным), был отправлен вниз для эвакуации пострадавшего.

19 августа четыре альпиниста, во главе с Александром Семченко, уже вернулась в лагерь «Звёздочка» и сообщила Колокольникову, что с штурмовой группой всё в порядке и произошла поломка в радиостанции, но они нарушили распоряжение Шипилова, спустившись ниже перевала Чон-Торен, вместо того чтобы остаться на случай необходимости в помощи. В это время штурмовая группа Шипилова, уже из 12 человек, достигла высоты 6700 м и разбила лагерь из трех палаток. Погода, до этого благоприятствовавшая восхождению, резко ухудшилась: начался сильный снегопад, штормовой ветер и пурга. Температура упала до -40°C. Альпинисты, не прошедшие достаточной акклиматизации, стали испытывать симптомы горной болезни: головные боли, тошноту, потерю сил.

В ночь с 19 на 20 августа группа оказалась в западне. Палатки были почти полностью завалены снегом, а условия внутри стали невыносимыми: нехватка кислорода, холод и нарастающая паника. Руководитель штурма Владимир Шипилов, осознавая критичность ситуации, предпринял отчаянные попытки спасти команду. Он организовал дежурства для расчистки снега у входов в палатки и приказал выкопать снежную пещеру, но тонкий слой снега над льдом сделал это укрытие практически бесполезным.

Понимая, что все могут погибнуть, Шипилов приказал самым сильным участникам - Борису Сигитову и Уралу Усенову спускаться вниз за помощью. К ним добровольно присоединился Алексей Суслов. Шипилов сказал: «Спускайтесь, кто может! Доберитесь до лагеря и пришлите помощь». Это были последние слова, которые услышал Урал Усенов от Владимира Шипилова.

Единственный выживший

Борис Сигитов, Урал Усенов и присоединившийся к ним Алексей Суслов начали спуск 20 августа в ужасающих условиях. Нулевая видимость и глубокий снег делали путь невероятно трудным. 21 августа Суслов почувствовал недомогание и вскоре скончался от легочного кровотечения. После его смерти было принято следующее решение: Сигитов продолжит спуск за помощью, а Усенов останется у тела Суслова. Усенов провел целый день у тела, а помощь так и не пришла. Понимая, что больше оставаться у тела не может, так как начинал уже чувствовать обморожение, 22 августа он решился на спуск. Спускаясь по гребню, он увидел следы выбитые обувью, предположительно Сигитова, которые заканчивались бороздой скольжения. Эти следы обрывались в восточную сторону от перевала Чон-Торен. Спустившись с перевала Усенов не обнаружил следов лагеря и решил идти в направлении базового лагеря «Звёздочка».

23 августа, пытаясь сократить путь на леднике Звездочка, он провалился в ледовую трещину. 26 часов Усенов провел в одиночестве в ледовой трещине, с обмороженными руками и ногами. Но 24 августа узбекские альпинисты из узбекской группы Владимира Рацека заметили одинокую фигуру на леднике и организовали поиски. И уже через несколько часов группа спасателей во главе с Александром Семченко услышала крики из трещины и извлекла Усенова, который уже не мог двигаться самостоятельно. Усенова эвакуировали в ближайшую больницу, а затем перевезли в Алма-Ату. Его рассказ стал основным источником информации о трагедии.

Последствия

Трагическая экспедиция на пик Победы в 1955 году, в которой погибли 11 альпинистов, имела глубокие последствия для советского и мирового альпинизма. Эта катастрофа стала поворотным моментом, заставившим пересмотреть подходы к организации высотных восхождений.

Прежде всего, были проведены тщательные расследования, которые выявили целый комплекс причин трагедии. Комиссия под руководством Виталия Абалакова подвергла критике организационные недостатки: слабую акклиматизацию, некачественное снаряжение, отсутствие надежной связи и врачебного контроля. Особое внимание уделили психологическому фактору - губительной конкуренции между экспедициями Казахстана и Узбекистана, которая подтолкнула альпинистов к неоправданному риску. Эти выводы привели к существенным изменениям в правилах альпинизма. Были ужесточены требования к экипировке, обязательной акклиматизации и метеорологическому обеспечению. Важным нововведением стало требование наличия врача в составе высотных экспедиций и улучшения средств связи.

Вопреки трагедии, уже в 1956 году пик Победы был успешно покорен командой Виталия Абалакова. Восхождение посвятили памяти погибших товарищей и оно заняло первое место в чемпионате СССР по альпинизму. Урал Усенов, единственный выживший в 1955 году, вошел в состав этой команды. Память погибших альпинистов была увековечена - на склонах Тянь-Шаня установили мемориальные доски, а в альпинистской среде их имена стали символом мужества и трагической цены покорения вершин.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)

Ответ на пост «Памятка туристу, который собирается в Китай в первый раз самостоятельно»7

Я работаю в закупках, и за последние несколько лет объездил десятки городов в Китае. И хочу поделиться своими впечатлениями.

Когда перемещаешься по Китаю постоянно удивляет непрерывность застройки. Это не Сапсан Москва - СПБ, где 80% вида за окном - леса и поля. Тут ты можешь 4 часа ехать на поезде со скоростью 300км/ч и ни разу не встретить неиспользуемой земли. Везде будут либо города, либо деревни, либо поля, либо бесконечная паутина хайвеев и жд эстакад.

Второе, на что сразу обращаешь внимание - это масштабы. Масштабы жилых домов, масштабы вокзалов, мостов, эстакад, фабрик - всё очень большое.

В предыдущем посте автор писал, что народу много. В совокупности их действительно много. Но эти полтора миллиарда равномерно распределены по десяткам огромных городов. И большинство этих людей чем-то заняты. Взрослые пашут как лошади, у детей какое то безумное количество уроков и занятий. И внезапно прогуливаясь по городу с населением в несколько десятков человек, обнаруживаешь что улицах почти нет людей. Даже в Шанхае, идёшь по туристической улице - толпы народу, сворачиваешь за угол - никого.

Есть короткий промежуток времени, когда люди едут с работы, заходят за покупками и на улице полно людей. Но проходит буквально час, все расходятся по своим домам и на улицах снова становится пустынно. Первые пару дней, когда я после 3 недель в Китае вернулся домой в СПб, меня постоянно удивляло, как много людей на улице - мамочки с колясками, пенсионеры, дети, студенты, кто-то с собаками гуляет.

Это связано с тем, что китайцы очень много работают. Большинство работает по графику 6/1. Есть компании где всего 2 выходных в месяц. Многие работают не в своих родных городах, а приезжают на заработки. Множество фабрик расположены вдоль побережья - Шанхай, Нингбо, Гуанчжоу. На территории многих фабрик есть общежития для рабочих. А фабрики, часто расположены не в историческом центре, и даже не в спальном районе, а в промзонах, расположенных в пригороде. И жизнь рабочего в значительной степени сводится к графику: общежитие - фабрика - общежитие. А за пределами фабрики особо не погуляешь - там банально нечего делать: дорога и заборы фабрик.

У меня вообще создалось впечатление, что люди здесь меньше ходят и в основном ездят на машинах или мопедах. Последние, кстати, отдельная тема. Они буквально везде. Их сотни. Они появляются просто из ниоткуда. В любой момент времени водителю нужно быть готовым, что на встречу вылетит бабулька на мопеде.

Водят, кстати, китайцы очень плохо. Во-первых, едут крайне неравномерно. На пустой дороге водитель может ехать то 100, то 50. И это никак не связано со знаками или дорожной обстановкой. Выбор рядов - абсолютно произвольный. Водитель на полном серьёзе может начать мигать дальним в правом ряду, чтобы его пропустили. Ночью, кстати, они все ездят с дальним, там это в порядке вещей. Едут все крайне непредсказуемо - перестраиваются спонтанно и часто не глядя. Выехать на малолитражке под несущийся самосвал - легко. Но при этом, кстати, ДТП за всё время я видел буквально пару раз. Еще, что меня радует - почти нет такого явления как road rage (дорожная ярость). У нас часто водители воспринимают чужие маневры как личное оскорбление. Там просто все едут на пофиг, без каких либо эмоций.

Погода и температура.

Летом в китае жарко, на юге жарко почти всегда. Но вот в регионах средней (Шанхай, Нингбо) и северной полосы (Шаньдун, Пекин) бывает холодно. И проблема не в том, что на улице -5...+5. Проблема в том, что у них нигде нет центрального отопления, а также повсеместно холодные окна. Я в России в -30 не мерзну так, как в Китае в 0...+5. В России дома будет +25, в магазине будет +25, а в такси все +30. В Китае же на улице +5, на фабрике +15, в офисе +15, в отеле +10...15. И китайцам норм. Дедушка таксист будет ехать с выключенной печкой, открытым окном и легкой курточке. Сотрудники офиса будут в легких кофтах. А русские будут мерзнуть в кофте, куртке и жилетке и просить включить кондиционер на обогрев.

А так как снег у них выпадает всего пару раз в году, зимнюю резину никто не ставит. И как только выпадает снег всё движение парализуется: хайвеи закрывают, а поездка в 100км займёт более 4 часов.

Русский турист в китае

Почему то часто пишут, что китайцы в диком восторге от людей с европейской внешностью. Сколько раз ездили с коллегами - интереса ноль. Никто не пытается сфотографироваться или начать диалог. В метро как в москве - тысячи людей и каждый смотрит в свой телефон, то что происходит вокруг ему вообще неинтересно.

Попрошайки, воры, помогайки - ни разу не сталкивался.

Безопасность - местные говорят, что насильственных преступлений почти нет. Никто никого не грабит, не насилует, не убивает. Повсюду камеры. А вот бородачей нет совсем. ПОэтому лично у меня в Китае ощущение полнейшей безопасности. Я довольно часто хожу гулять один - ни разу не было никаких проблем.

Оплата - наличка принимается почти везде. В отеле на ресепшн можно попросить обменять наличку на перевод на алипей.

Такси - диди с привязанным алипей. Указываем адрес и едем, как яндекс. На всякий случай имейте под рукой название вашего отеля (или куда вы едете) на китайском языке. Таксисты не понимают названия на английском.

Мобильная связь - либо роуминг, либо просить местных оформить вам сим-карту. Сервисы яндекса (например, музыка) работают без впн. Для телеграма нужен впн.

Отели - в среднем стоимость 1 номера на сутки около 5-10т.р.

Английский язык - мало кто знает. Часто даже в отеле Хилтон у международного аэропорта. Готовьте переводчик. На самсунге, кстати, классный встроенный переводчик, умеет работать в режиме разговора. Заказать что-то в ресторане - просто показать пальцем или на телефоне.

Еда - острое в основном в центральной части. Побережье (Шанхай, Нингбо, Венчжоу, Гуанчжоу) - в основном кислосладкое или вообще привычная нам еда типа пельменей или рыбного супа. В той же турции, мой желудок и всё что дальше реагирует на местную еду довольно остро. В Китае с этим никогда не было проблем.

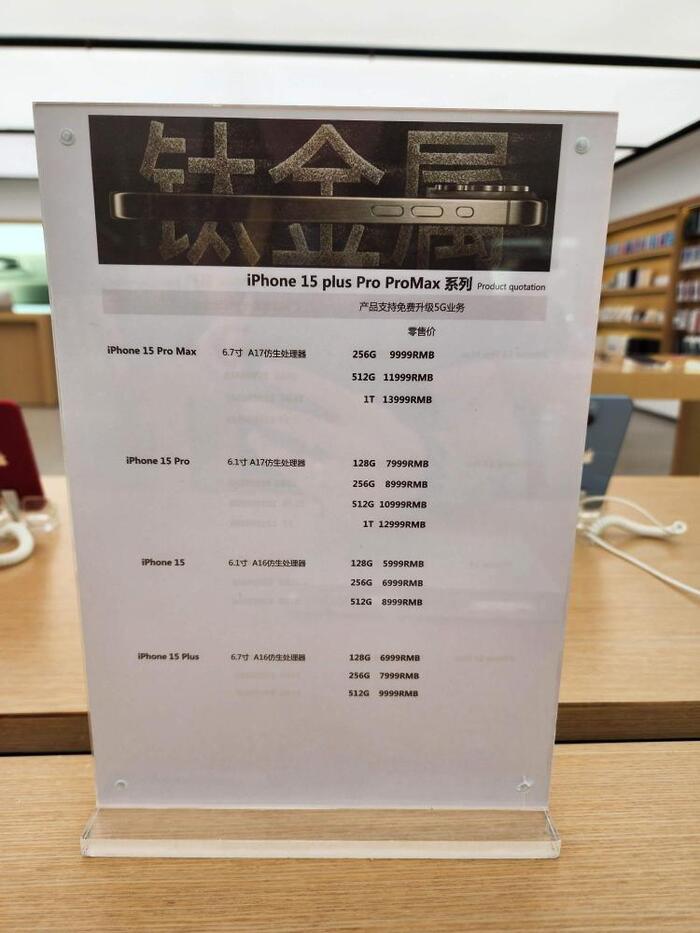

Покупка техники - нет смысла. В фирменных магазинах в торговых центрах стоимость будет выше чем у перекупов с авито.

А что покупать? В китае какой-то культ всякой прикольной фигни: брелки, кружки, термосы, фигурки, мягкие игрушки, шапки, сумки. На любой вкус и цвет: покемоны, роботы, аниме, pixar и т.д.

Бюджет - мы сейчас как раз планируем новую поездку в октябре. Билеты Спб - Шанхай - СПБ: 65т.р. на человека. Отели, как я уже говорил, в среднем ~7т.р. за номер. То есть на двоих на 10 дней уже 200т.р. А сколько денег взять с собой - сильно зависит от программы. Будете ли вы в одном городе или планируете перемещаться. Будете есть в ресторанах или в пельменных. Планируете ли купить пару магнитов или устроить полноценный шоппинг.

Стоит ли ехать?

Один раз точно стоит там побывать. Китай - это другой мир, абсолютно не похожий на наш. Всё что вы будете видеть - по-другому. Но вместе с тем, там комфортно и безопасно. А дальше вы либо влюбитесь в Китай, либо не захотите туда больше возвращаться, но равнодушным вы не останетесь точно.

Котенок Сабрина в добрые руки

Абсолютно ручная Сабрина, энергичная, ураганистая - все как подобает 4-5 месячному котёнку, познающему мир на полную катушку.

К сожалению, знакомство с этим самым миром началось у Сабрины с того, что её выкинули на дачах, где она познала все "радости" уличной жизни. К счастью, не заметить такую ласкушу и не помочь ей было просто невозможно.

Сейчас Сабрина находится на передержке, где ей экстремально не хватает внимания, а сотрудникам по уходу - времени, чтобы поиграть. Сидит она взаперти, скучает, радуется любому гостю, даже просто тому, кто заглядывает на минутку.

Помимо того, что она уже проверена на все вирусы и болячки, обработана от паразитов, Сабрина ещё невероятная красавица. Вырастет в пушистое-шелковистое чёрное облако с янтарными глазами.

Как познакомиться с Сабриной и подробнее о процессе укотовления с радостью расскажу по телефону или в сообщениях

89998908824 (также вотсап и телеграм)

Москва