В память об одной улитке делаю ее фигурку из смолы1

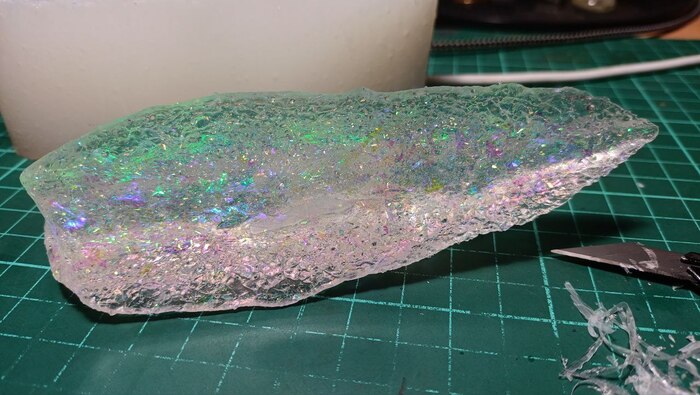

Кажется, опалесценция удалась (примерно 10 секунда видео)! Переливается шикарно.

Отливка у меня прошла успешно. Большая часть фигурки спящей ахатины готова!

Думал, старый силикон у меня никогда не застынет уже. Больше года лежал. Даже пришлось его греть и сушить его в печи. Но обошлось.

Смолу это тоже не испортило. Так, несколько выступов от пузырьков. Кстати, я тут для себя пробую новую, которая более 5 лет не желтеет совсем. До этого из неё только серьги с мишками отливал. Пока нравится.

Первый слой тут - потрескавшееся колотое стекло "кракле" от бус. Только намного меньше, чем на фото ниже.

Снизу тоже выглядит забавно. Переливается!

Немного подрезал, но шлифовать уже не хочется. Красивое... Думаю, так и оставлю.

Ну а готовую улитку с нормальным видео покажу в следующий раз. Это сообщество все равно читают единицы (спасибо). Думаю, не будет спойлером.

Янтарное сокровище из вашего сада: можно ли есть камедь с вишен и слив (нужно!)

Проверка на возраст, как говорится: признавайтесь, кто из вас летом в деревне НЕ срывал с деревьев вишни/сливы/абрикоса янтарные капли камеди и не жевал их, словно это самое вкусное в мире лакомство?

С точки зрения химии, камедь - это высокомолекулярный углевод (полисахарид) и полимер клетчатки. В ее составе галактоза, глюкуроновая кислота и другие полезные вещества. Также в составе присутствуют белки, минералы (кальций, калий, магний), органические кислоты и небольшое количество витаминов. Первоначально это вещество представляет собой жидкую липкую субстанцию, но под воздействием окружающей среды твердеет, приобретает насыщенный цвет от золотого до алого.

Кроме камеди в чистом виде, существует каменная смола камеди, она в воде не растворяется полностью. Зато вот те янтарные капли, что свисают с вишен и слив в вашем саду - растворяются прекрасно, образуя гелеобразную массу.

Про камедь гуарового дерева (точнее - бобов) и про ксантановую камедь, я уверен, слышали все. Прекрасные загустители! Вишневые капельки садового янтаря - ничуть не хуже, ну и точно доступнее. Ими можно загущать косметические маски для лица, например.

И внутрь тоже можно!

Да, действительно, камедь можно есть прямо так, срывая с ветки или соскабливая со ствола. Чем темнее капельки - тем твёрже. Их лучше рассасывать, конечно, потому что вещество здорово прилипает к зубам.

Подобно углеводам обыкновенным, камедь благотворно влияет на кишечник, но не усваивается вообще, образуя гелеобразную объёмную массу, надолго убирающую чувство голода. Как вошла - так и выйдет, но "заберет", подобно абсорбенту, все лишнее.

Кроме того, есть мнение, что эта субстанция способна влиять на количество насыщенных жиров и уровень холестерина в крови, снижая их концентрацию.

Потому что сама камедь кишечником не поглощается, разумное количество — граммов 30 в сутки на взрослого человека. Детям можно тоже, но не больше 10-15г просто интереса ради.

Хоть камедь и не является опасным веществом, чрезмерное потребление может послужить причиной тошноты, вызвать симптомы переедания. Ну, это и понятно, думаю, вещество разбухает и как-то должно нас покинуть.

🌱Интересно, что пчелы используют камедь как один из компонентов для производства прополиса. Они собирают его и перерабатывают при помощи ферментов.

🌱Зайцы и птицы тоже камедь добывают, поедают ее охотно.

Подводя итог сказанному: камедь с садовых деревьев - безопасное, вкусное, доступное вещество из нашего детства, с которым и вы можете познакомить своих детей. Знания лишними не будут точно, а может и вас сподвигнут на совместные эксперименты!

Ученые Пермского Политеха выяснили, как снизить вязкость нефти в 14 раз

Более половины нефтяных запасов в России состоит из высоковязкой нефти –труднодобываемой. Это негативно сказывается на характеристиках перекачивающих насосов и общей нефтедобыче. Для решения проблемы эффективно применение специальных нагревателей, которые повышают температуру нефти и тем самым делают ее более текучей. Однако в таких случаях важно понимать, как именно и до какой температуры можно производить такой нагрев, чтобы он оставался эффективным, не приводил к лишним затратам, перегреву насосного оборудования и аварийным ситуациям. Ученые Пермского Политеха исследовали процесс тепломассопереноса в нефтяной скважине с использованием источника тепла разной длины и мощности в призабойной части. Результаты позволят в 14 раз снизить вязкость нефти, обеспечить бесперебойную работу оборудования и увеличить уровень добычи нефти.

Статья опубликована в журнале «Вычислительная механика сплошных сред». Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Около 55% запасов России приходятся на высоковязкую нефть, добывать которую сложнее, чем маловязкую и средневязкую. Вязкость зависит от различных примесей в ее составе и концентрации тяжелых углеводородов (смол, асфальтенов, парафинов).

Добывают высоковязкую нефть с помощью электрических центробежных насосов, которые создают нужное давление для подъема и перекачивания флюида. Однако из-за высокой вязкости нефти оборудование перегружается и выходит из строя при критических значениях вязкости. Для снижения уровня последней используют специальные греющие устройства, которые устанавливают в призабойную область скважины. При нагреве нефть становится менее вязкой, а работа насосов стабильной.

Во время добычи углеводородов важно поддерживать необходимую температуру и контролировать распределение тепла для предотвращения выхода из строя перекачивающего оборудования и обеспечения необходимой величины дебита.

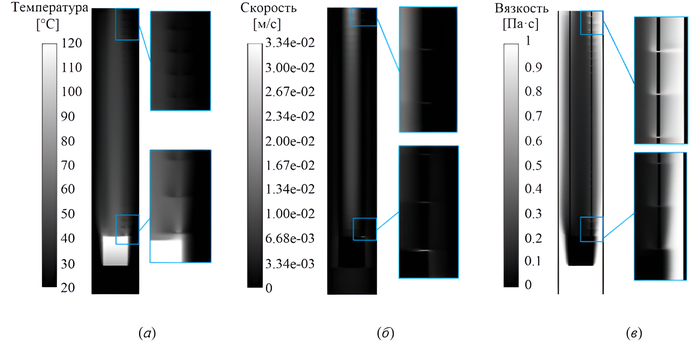

Для анализа процессов тепломассопереноса нефти в скважине с призабойным нагревателем использовался метод математического моделирования. Для оптимизации процесса ученые Пермского Политеха создали трехмерную компьютерную модель, включающую саму скважину, насосно-компрессорную трубу с отверстиями, по которой жидкость поступает в насос, и соединенный с ней нагреватель цилиндрической формы. Модель учитывает распределение температуры, скорости и вязкости нефти, а также параметры самого греющего устройства

Реализация модели позволила определить рациональное значение мощности нагревателя, позволяющее снизить вязкость нефти ниже критического для насоса значения на том или ином месторождении, оценить влияние длины нагревателя и условия выхода его из строя.

С помощью модели ученые изучили нагреватели разной мощности (1; 1,75; 2,25 кВт), и длины (1, 3 и 5 м), но при этом поддерживали одинаковую температуру в 122°С. Ученые экспериментально выяснили, что максимальная температура, при которой могут эксплуатироваться устройства подобного типа, составляет 125°С. Более высокая – может привести к перегреву оборудования и преждевременному выходу из строя.

– Мы выяснили, что наиболее интенсивный нагрев нефти наблюдается в первых двух метрах трубы при использовании устройства длиной в 1 метр. Это связано с тем, что его удельная мощность выше, чем у 3- или 5-метрового. При этом для всех типов устройств изменения температуры происходят почти одинаково: сначала она достигает максимума, а потом постепенно охлаждается практически с одинаковой скоростью, – объясняет Наталья Труфанова, заведующая кафедрой «Конструирование и технологии в электротехнике» ПНИПУ, доктор технических наук.

Модель позволила определить, как параметры нагревателя влияют на температуру нефти на входе в насос. Так, длина устройства в 1 метр и мощность 1 кВт повышает ее значения до 39.11°С, 3 метра с мощностью 1,75 кВт – до 52.39°С, а 5 метров и 2,25 кВт – до 60.18°С. С увеличением температуры понижается и вязкость нефти. В целом все три нагревателя могут использоваться для ее снижения, но этот фактор также зависит от мощности используемого насоса. Для некоторого оборудования нагреватель в 1 метр не подойдет, а в 3-5 метров будут более эффективны.

– В результате мы можем сделать вывод, что применение устройства электрического нагрева в призабойной зоне скважины с наибольшей мощностью (2,25 кВт) дает возможность до 60°С повысить температуру нефти и в 14 раз снизить ее вязкость, – поделился Дмитрий Пинягин, аспирант кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» ПНИПУ.

Разработка ученых Пермского Политеха поможет специалистам в нефтедобывающей практике определить температуру и характер течения углеводородов на заранее известном участке скважины. Применение модели позволит рассчитать необходимую длину нагревателя, которой будет достаточно для снижения вязкости нефти и обеспечения бесперебойной работы электрического центробежного насоса. Это, в свою очередь, повысит долговечность оборудования и снизит материальные затраты при разработке нефтяных месторождений.