Пост из ФБ Сергей Сергеевич Романов

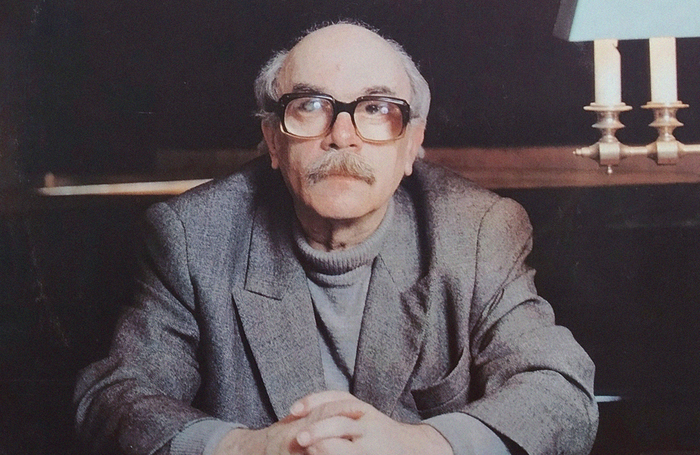

100 лет Давиду Самуиловичу Самойлову. Перечитываю сейчас его прозаический сборник "Памятные записки". Кое-что хочу процитировать:

" Нет героев финской войны, польского похода, венгерской резни, чешского преступления. Нет и не будет. Герои и мученики — против власти, а не за власть... Шпионы, тайные агенты и милиционеры-продотрядовцы, каратели и раскулачники никогда не станут героями нации. Герои мысли и обновления — вот кто нужен России, вот кто и будет ее цветом и гордостью в неблизком, может быть, грядущем. "

" Нет и не может быть гуманной войны. Но может быть война ради самозащиты, самоспасения. Такой была наша война в 41-м году. Это был акт необходимой самообороны, акт, признаваемый любым правом. Солдат 41-го года, и 42-го, и 43-го воевал против злой воли и неправедной силы нашествия. Он воевал на своей земле, оборонял свою землю. ... Уязвленность души, которая сокрыта в каждом обороняющемся патриотизме, выражается в подвиге и самоотверженности. Но какой уродливой может стать компенсация за эту уязвленность тогда, когда обороняющийся патриотизм становится наступательным."

" Первые 20— 30 километров за Одером мы не встречали ни одного мирного жителя. Вся Германия готова была спасаться от страшного возмездия, которого ожидала и от которого не было спасения. Первым мирным жителем, увиденным нами, была умирающая старуха. Ее оставили в полуподвальной комнате покинутого особняка. Свет падал от потолка из окошка. На столике близ деревянной кровати стоял кувшин с водой и какая-то пища. Старуха дышала так незаметно, что казалось — уже померла. Вдруг она открыла глаза и долго безучастно глядела на нас. Потом ясно тихим голосом спросила: — Кто вы? — Мы русские солдаты, — ответил я по-немецки. — Вы не солдаты, вы разбойники, — так же ясно сказала старуха. И закрыла глаза. Мы уже двинулись к двери, когда она вновь ясно и тихо спросила: — Вы уже в Берлине? — Да, — ответил я. Старуха вновь закрыла глаза. Наверно, уже навсегда."

" Правда невзятой Высоты всегда тайно присутствует в поэзии Слуцкого. Потому так точны и жгучи некоторые его формулы, формулы, где сентиментальность спрессована и отжата. Все многосопливые дольнички какой-нибудь Ю . Друниной не стоят двух строк Слуцкого о женской судьбе на войне:

Слишком тяжко даются вам войны.

Лучше б дома сидели.

Как щемяще верны эти строки — из лучших строк о войне!"

"Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко или Межирова, которые никогда не были выше него нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего поминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова? Со Слуцкого спрос больший. "

" Мы знали, что за передовой линией стоят заградительные отряды с петлицами пограничников, коим приказано косить из пулеметов отступающих. ... Страх перед «Смершем», в какой-то мере воспетый Слуцким, на какой-то срок действительно цементировал фронт, но по сути глубоко разлагал высокие понятия народа, борющегося против нашествия. Это позже сказалось. Сказывалось, впрочем, и в нашем быту боязнью откровенности и порой торжеством негодяйства. Кто были среди нас наушниками «Смерша», мы чаще всего не знали. "

" Речь Пастернака шла каким-то причудливым течением. Передать можно только отдаленный ее смысл. Он медленно старел и за шестьдесят сохранял без всякой деформации характерные черты своего удивительного облика. Я видел его последний раз в феврале 60-го года, за полгода до смерти, и он был так же моложав, подтянут и красив своей пастернаковой красотой, только, пожалуй, скорее утомился и ушел, извинившись именно утомлением. Поздние стихи и особенно стихи из «Доктора Живаго» вновь пробудили мою безоговорочную любовь к этому замечательному поэту"

" Ахматову интересовали поэты и поэзия 60-х годов. Ей многие читали стихи. Однажды сказала, что за последние пятьдесят лет у русской поэзии не было одновременно такого количества талантов. Из старших отличала Тарковского. Хвалила Липкина. Выше всех она ставила Иосифа Бродского, которому такое признание, по-видимому, помогло рано выработать высокую самооценку, столь необходимую для его поэтической личности."

"— Про меня пишут — вторая молодость, — говорил Заболоцкий. — Какая там молодость! Стихи, которые я печатаю, писаны тому назад лет двадцать... Когда поэта не печатают, в этом тоже есть польза. Вылеживается, а лишнее уходит..."

"Силу личности прежде всего показал Солженицын, а это в нынешней России — дело первостепенное. Проповедь Солженицына ниже, чем его личность. С проповедью его можно и нужно спорить. Личность его с проповедью никак нельзя путать. Но спор с Солженицыным по существу его проповеди никак не снижает значения этой великой исторической личности, чьим именем может быть назван целый период борьбы России за гражданские права."

" Фашист — это националист, презирающий культуру. Поэтому Марцинкявичус или Яан Кросс — просто люди, болеющие за свой народ, а Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, — фашист."

" Бродский ничего не требует от читателя, ибо не обращается к нему. Он неконтактен и непознаваем. Его увлекает в стихе лишь поток ассоциаций, их алогический ход, в котором он ничего не желает прояснить для читателя и, может быть, уяснить для себя."

"Способен ли Астафьев убить Эйдельмана? Нет, не способен. Способен ли Эйдельман закатать Астафьева в лагеря? Нет, не способен. Но не способны они и на другое: уважать друг в друге личность. Эйдельман не способен понять боль Астафьева, Астафьев не способен понять растерянность, страх Эйдельмана."

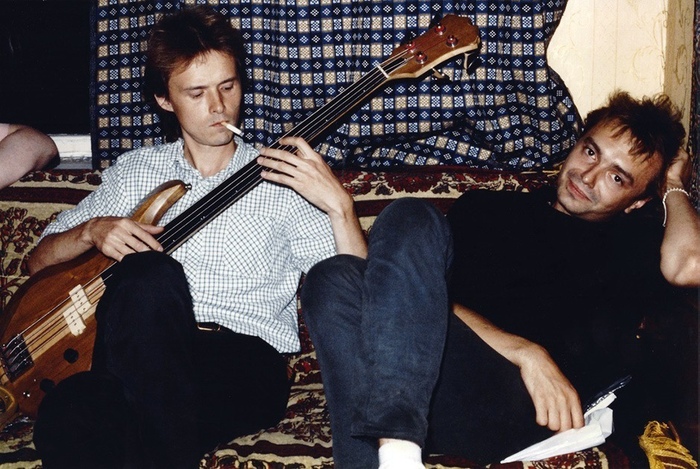

"Высоцкого интересовал не только конечный результат его песен и собственный успех. Ему важно было соизмериться с современной поэзией, узнать о собственном поэтическом качестве. Именно для этого собрались однажды у Слуцкого он, Межиров и я. Владимир не пел, а читал свои тексты. Он заметно волновался. Мы высказывали мнение о прочитанном и решали, годится ли это в печать. Было отобрано больше десятка стихотворений. Борис Слуцкий отнес их в «День поэзии». Если память не изменяет, напечатано было всего лишь одно. Это, кажется, первая и последняя прижизненная его публикация."

Но хватит прозы

Выезд

Помню — папа еще молодой,

Помню выезд, какие-то сборы.

И извозчик лихой, завитой,

Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве — допотопный трамвай,

Где прицепом — старинная конка.

А над Екатерининским — грай.

Все впечаталось в память ребенка.

Помню — мама еще молода,

Улыбается нашим соседям.

И куда-то мы едем. Куда?

Ах, куда-то, зачем-то мы едем…

А Москва высока и светла.

Суматоха Охотного ряда.

А потом — купола, купола.

И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь

О булыжник в каком-то проезде.

Куполов угасает огонь,

Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода,

Конь горяч, и пролетка крылата.

И мы едем незнамо куда —

Всё мы едем и едем куда-то.

И ещё одно:

Вот и все. Смежили очи гении.

И когда померкли небеса,

Словно в опустевшем помещении

Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,

Говорим и вяло и темно.

Как нас чествуют и как нас жалуют!

Нету их. И все разрешено.