Бродим по Средневековью. Замок Крустпилс (Крейцбург)

Латвия

В начале XIII века Ерсика была столицей довольно-таки немаленького княжества.

Да, действительно, собрался тут про Крустпилс писать, а вовсе даже не про Ерсику. Нет, я ничего не забыл.

Но начинать историю всё равно приходится с Ерсики.

Ерсикой правил князь Всеволод, вассал полоцкого князя Владимира.

Но в 1209 году германские крестоносцы Ерсику захватили.

Не только саму Ерсику, даже княгиня попала в плен к немцам. Князь Всеволод смотрел с другой стороны реки на то, как горит его замок, стенал и сокрушался.

Через некоторое время Всеволод приехал в Ригу, передал своё княжество епископу Албрехту и получил его обратно в качестве лена. Так князь Ерсики стал вассалом рижского епископа.

Но и в лен он получил не всё своё княжество. Под властью Ерсики находилось пять частей, а Всеволоду было пожаловано только три.

Зато он получил обратно свою княгиню, которая, кстати, была не просто так девушкой с переулочка, а дочерью могущественного литовского вождя Даугерутиса.

Две части, оторванные от Ерсикского княжества, были в 1211 году поделены между рижским епископом и орденом меченосцев.

Вот мы и добрались наконец-то до начала истории.

То место, где впоследствии был выстроен замок Крейцбург, осталось за епископом.

Кто конкретно из епископов этот замок построил – не очень понятно. Но не первый, не Албрехт Буксгевден. Тем более, что чуть выше по течению (4 км) ещё от прежних владельцев остался замок на холме Асоте. Не совсем то, конечно, что нужно, никакого соответствия современным европейским тенденциям и веяниям моды, но на первое время сойдёт.

Вроде бы замок Крейцбург построил второй Рижский епископ Николаус фон Науэн в 1231-1237 годах. Но это не точно.

На всяк случ. Албрехт на самом деле был не первым епископом в этих местах, а третьим, а Николаус соответственно четвёртым. Но двое первых епископов, Мейнард и Бертольд отжигали на берегах Даугавы ещё до основания Риги, поэтому рижскими епископами называться как-то не могут.

Да, ещё. В Риге сначала сидели епископы, а с 1253-го уже архиепископы. Ранг повысился.

В 1255 году была произведена инвентаризация имущества, папа римский Александр IV утвердил за рижским архиепископом все его владения.

Крейцбург в списках пока что не значился.

Более похоже на правду то, что замок Крейцбург был построен в 1290-х годах.

Вот наконец-то 1318 год, уже конкретное упоминание в серьёзных документах.

В этом году закончилась война между рижским архиепископом и Ливонским ландмейстерством Тевтонского ордена. Рыцари-монахи против архиепископа, скажи об этом где-нибудь в другом месте – не поверят, но для Ливонии – обычное дело. Междусобойчик этот длился ни много ни мало 21 год, с 1297-го по 1318-й.

Теперь вот наступило перемирие. Ландмейстер Ливонии Герхард фон Йорк обязался вернуть захваченные в ходе заварушки архиепископские замки. Не по доброй воле, конечно, папа римский заставил, но всё равно.

Замки пришлось вернуть. Среди них и Крейцбург.

Думаете, рыцари-монахи с этим смирились, на этом остановились?

Как бы не так.

Уже в 1359-м тевтоны снова вошли в контры с очередным архиепископом и захватили аж семь его замков. Тем самым они лишили главу ливонской церкви дохода в 6830 рижских марок и 66000 золотых гульденов.

Жесть!

Замок как таковой, понятное дело, дохода не приносит. Но добросовестные налогоплательщики с контролируемой территории как раз в замок всю дань и доставляют, рожь, пшеницу, свиней, коров, девушек…

Или девушек в то время уже в качестве налога отменили?

Архиепископ Фромхольд фон Фифхаузен, естественно, пожаловался папе римскому. Папа заставил замки вернуть.

И что?

Зимой 1375-го пожаловали дорогие гости. Кейстут (Кастетис), Великий князь литовский сотоварищи. Восемь дней они грабили и разоряли всю округу, замок Крейцбург тоже попал под раздачу.

Правда, на обратном пути пятьдесят литовцев провалились под лёд на Даугаве, ещё полсотни просто сгинули, а коней они потеряли целую тысячу. Если это может как-то служить в качестве утешения, то вот вам, пожалуйста.

А рыцари-монахи тоже не успокоились.

Вот казалось бы, в 1410 году Тевтонский орден в пух и прах разгромлен на Грюнвальдском поле. Сидеть бы после этого и не высовываться.

Так нет же, Ливонский филиал продолжает зажигать. В 1416-м воинствующие монахи снова отобрали Крейцбург у очередного архиепископа и удерживали его целых десять лет, аж до 1426-го. И собирали при этом налоги с окрестных территорий.

Но и это ещё не всё. В 1479 году ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Берндт фон дер Борх за 14 дней захватил 13 принадлежащих архиепископу замков. Неслабо так. Это дело называлось «поповской войной» и могло бы увенчаться полной победой рыцарей-монахов и подчинением архиепископа Тевтонскому ордену. Но зачем-то креативного ландмейстера понесло ещё и Псков грабить, там он хорошо получил по мозгам, а папа римский смотрел-смотрел на все эти безобразия и в 1483 году отрешил фон дер Борха от должности.

Может показаться, что архиепископы строили замок Крейцбург чисто для того, чтобы друзья-соперники из Тевтонского ордена его периодически захватывали.

Не совсем так. В перерывах между захватами замок вполне справлялся со своей главной ролью, с контролем окрестных территорий и служил местом сбора налогов. Довольно немаленьких. Помните про 66 тысяч золотых гульденов?

В 1558 году началась Ливонская война. Крейцбургу и тут не повезло. Трижды его захватывали русские войска, точнее три с половиной раза.

Впрочем, никто замок особо и не оборонял. И даже не охранял.

В феврале 1559-го русский корпус численностью около 10 тыс. человек переправился через Даугаву и занял Крейцбург, так это, мимоходом в буквальном смысле этого слова. Русские подожгли замок и отправились дальше по своим делам.

1561-й, русская армия снова захватила Крейцбург, но тут случилось перемирие, небольшой перерывчик в долгой войне и замок пришлось оставить по договору.

В тысяча пятьсот семьдесят каком-то году замок Крейцбург был занят войском короля Ливонии Магнуса. Этот Магнус, хотя и датский принц, но был ставленником и младшим союзником Ивана Грозного, даже женат был на племяннице царя.

Но в 1577-м Магнус с Иваном поссорился и начал наводить контакты с королём Польши. Грозный отправил против него армию. Люди Магнуса взорвали Крейцбург и отступили. Замок был занят царской армией. Русские отремонтировали Крейцбург и оставили в замке небольшой гарнизон.

В 1582 году по Ям-Запольскому перемирию русская армия должна была оставить Ливонию. В том числе и Крейцбург. В соответствии с правилами хорошего тона русские перед тем, как оставить замок взорвали его.

За подвиги, совершённые во время Ливонской войны, король Польши Стефан Баторий передал Крейцбург полковнику Николасу фон Корфу.

Нет, не подарил, передал в лен. Только уже в 1602-м фон Корф добился от нового короля Сигизмунда III привилегии на вечное владение Крейцбургом.

Конечно, прилагаемые к замку окрестности приносили неплохой доход, но сам замок так и лежал в развалинах.

Однако в 1622 году другой Николаус фон Корф, сын того Николауса начал Крейцбург восстанавливать-благоустраивать.

О чём думал? Куда смотрел? На что надеялся?

Не знал, что на дворе очередная польско-шведская война?

Понятное дело, шведы добрались и до Крейцбурга, замок захватили, при этом никак нельзя было обойтись без жертв и разрушений, нечаянных или умышленных.

Крейцбург вернулся во владение фон Корфа только в 1630 году. Тут вроде бы в польско-шведских войнах наметился небольшой перерыв, и Николаус вновь занялся восстановлением замка.

В 1772 году произошёл первый раздел Речи Посполитой, Инфлянтское воеводство, куда входил и Крейцбург, было включено в состав России.

Ну и ничего. Корфы стали служить Российской империи и служили достаточно успешно, многие из них стали генералами.

В 1849 году очередной Николаус (Николай) фон Корф затеял генеральную реконструкцию Крейцбургского замка. После этого замок стал выглядеть примерно так, как он выглядит в наше время.

В 1919-1920 годах во время повальной национализации имений Крейцбург (Крустпилс) у Корфов, конечно, отобрали. Он долгое время использовался армией. Сначала латвийской, потом советской, во время войны немецкой и после 1944-го снова советской.

Но теперь в замке музей, запросто можно посетить и даже подняться на башню.

Фото автора

Города-призраки Дальнего Востока.

Гудым, Чукотский автономный округ.

Сегодня Гудым (он же Магадан-11 и Анадырь-1) — излюбленное место туристов, диггеров и любителей страйкбола. Когда-то это была грозная военная база с секретным объектом, о котором даже местные жители боялись говорить вслух.

Подземная база длиною 996 метров с железной дорогой и автономной инфраструктурой — Сердце Гудыма — была построена в 1958 году, в самый разгар холодной войны. Три года спустя объект заступил на боевое дежурство, его главной целью было обслуживание ядерных ракет, нацеленных на Западное побережье США.

Гудым

Фотогалерея Чукотки

Гудым выполнял свою функцию по ядерному сдерживанию до 1986 года: тогда ракеты были вывезены и некогда сверхсекретный объект стал использоваться как обычная база хранения Анадырского гарнизона. Однако на жизнь самого военного городка изменение не сильно повлияло, вся инфраструктура, созданная для поддержания жизни объекта, продолжала функционировать в полной мере: у жителей была возможность заниматься спортом, ходить в баню, покупать дефицитные продукты в двухэтажном торговом центре, слушать музыку или смотреть фильмы, для детей работали детские сады, обычная и музыкальная школы. Но с 1992 года началось постепенное расформирование городка, население Гудыма стало сокращаться, инфраструктура рушиться, за десять лет городок был полностью оставлен военными.

Юлия Корнелиссен (Дудчик)

— Я помню, что когда мы шли куда-нибудь за ягодами и грибами, то всегда выбирали другую часть городка — верхнюю. Про сам объект мы ничего не знали, все говорили, что он секретный и там всё строго охраняется, мы слышали это наставление и не искали приключений, нам казалось, что там какое-то грозное место, где творятся непонятные вещи.

Когда мы только переехали в Гудым, это было в конце 1990 года, мы ещё немного застали его лучшие времена. Тогда работал второй этаж торгового центра, всегда была свежая сметана и молоко, а с машин на улицах можно было купить свежие овощи и фрукты. Но продлилось это недолго, до 1992 года, свежие овощи и фрукты мы теперь почти не видели, их завозили по очень высоким ценам и довольно редко, а из-за больших задержек по зарплате часто доходило до того, что нечего было есть, и тогда выручали домашние заготовки ягод и грибов, а папа приносил продукты, которые были у него в пайке. В конце девяностых городок потихоньку вымирал, очень много деревянных домов находилось в аварийном состоянии, там было опасно жить, и люди уезжали.

Гудым делали люди, его жители, а не здания и дороги, людей там больше нет, поэтому смотреть на снимки мёртвого городка мне неприятно, и я стараюсь этого не делать. Конечно, я испытываю ностальгию, воссоздаю в памяти те моменты, которые были связаны с той жизнью. Это огромный опыт, огромная глава моей жизни, которая с ним связана. Там я увидела то, что многие никогда не видели и не увидят: северное сияние, тундру, сопки, чукчей, оленьи упряжки, чукотские чумы; там я услышала горловое пение чукчей, узнала их культуру и сказки, отведала оленину, я выросла на красной икре и красной рыбе, пережила сугробы до уровня второго этажа, белые ночи и сорокоградусные морозы.

Кадыкчан, Магаданская область

Кинотеатр «Шахтёр» в Кадыкчане

Фото из личных архивов

В 1990-х для Какдыкчана настали трудные времена, начались задолженности по зарплате, люди стали уезжать, но посёлок продолжал жить. В 1996 году случился взрыв на одной из шахт, погибло шесть человек. После этой аварии шахты решили закрыть, а людей выселить, выделив им средства на переселение.

Марина Кузьмина-Руднева:

- У нас была очень развитая инфраструктура, посёлок постоянно рос и развивался, постоянно строились новые пятиэтажки. В начале 70-х построили большой каток, у нас была даже прекрасная хоккейная команда, вратарь которой как-то был признан лучшим в Магаданской области. Был в Кадыкчане спорткомплекс, где проходили местные и районные соревнования, клуб, куда частенько приезжали разные артисты с гастролями и где проводились дискотеки, был обалденный кинотеатр и довольно большой ресторан.

Когда произошёл взрыв, сама шахта уже дышала на ладан и ходили разговоры о её закрытии, авария просто ускорила этот процесс. Но это был ужас, это был настоящий шок для нас. До этого тоже случались аварии, но если и погибали люди, то один-два человека. Помню, на похороны пришёл почти весь посёлок.

После 1996 года Кадыкчан потихоньку пустел. В 2002 году, когда я уезжала, город ещё не был таким, каким мы его видим сейчас на фотографиях, но уже был полупустым. Оставались лишь дома на улице Строителей и Ленина, а также один дом на Школьной. Почту привозили только раз в неделю, магазинов осталось всего два, больницу закрыли, в вымершую часть посёлка было страшно ходить, туда даже собаки не бегали.

Валькумей, Чукотский автономный округ

Когда-то в Валькумее жило почти четыре тысячи человек, на его территории действовал крупный горно-обогатительный комбинат (ГОК), а его инфраструктура включала в себя все необходимое для обеспечения жизни крупного посёлка городского типа: детские сады, школу, магазины, поликлинику и даже профилакторий, который летом превращался в детский оздоровительный лагерь.

«Нижний посёлок» Валькумея

Фотогалерея Чукотки

Расцвет Валькумея и всего Чаунского района пришёлся на 80-е, поселение активно строилось, в него вкладывались большие деньги, ГОК работал в полную силу и привлекал молодых специалистов из разных частей России, а в местный ДК приезжали с гастролями звёзды советской эстрады. В следующем же десятилетии посёлок ждала участь многих других отдалённых поселений Дальнего Востока — разработка месторождений была признана нерентабельной, люди постепенно покидали посёлки, жизнь в которых становилась всё труднее. К 1997 году все горняцкие поселения Чаунского района обезлюдели, Валькумей превратился в город-призрак.

Елена Порубай:

— Я родилась в Валькумее и прожила там до 1993 года. Только в полтора года меня пришлось отправить на пару лет к родственникам на Урал, так как не было нормальных условий для проживания. Мы тогда жили в бараках, построенных ещё зеками. По утрам в углу комнаты можно было всегда увидеть снег, а спать меня укладывали в теплой шубке.

Валькумей тогда только начинал строиться, мы жили в «нижнем посёлке». Сам городок был построен на сопке, с одной улицы на другую можно было попасть по лестницам — со стороны Валькумей был похож на расставленные полки. Помню, за школой, на верхней улице строили какой-то огромный спортивный комплекс. Не знаю сколько денег на него потратили, но явно были большие планы.

Мы трижды переезжали с места на место, и каждый раз условия жизни становились всё лучше. Последний наш дом был совсем близко расположен к берегу, из наших окон открывался прекрасный вид на море, на маяк, а вдалеке виднелся остров Айон.

Это удивительный край, мой отец туда вовсе не за деньгами приехал, он хорошо зарабатывал и в Перми. Более того, вместо того чтобы поехать на Чукотку, он мог отправиться по программе обмена опытом то ли в Швецию, то ли в Швейцарию, но его всегда тянуло на дикую природу, и в свои двадцать пять лет он, бросив всё, отправился на Чукотку.

Зимой отец мог до двух недель находиться где-то на замёрзшем море, куда отправлялся рыбачить на самодельном снегоходе, а после привозил домой корюшку, вкуснейшую рыбку, сырая она пахнет свежим огурцом. Иногда он уезжал общаться с чукчами на Айоне, а потом и они приезжали к нему в гости на буране, закутанные в свои оленьи шкуры. А летом, когда море освобождалось ото льда, мы с отцом по две-три недели жили прямо на берегу, в маленькой рыбацкой избушке, она стояла под скалами в пятнадцати метрах от моря.

Иультин, Чукотский автономный округ

Иультинское местророждение.

Вид на горняцкий посёлок Иультин

Игорь Вайнштейн / ТАСС

Екатерина Абакумова:

— Иультин был очень развитым поселением, в нём было три детсада, школа, спорткомплекс с тренажёрами и различными секциями; ресторан, где все справляли праздники, дни рождения, свадьбы, юбилеи; клуб, где проводились дискотеки и показывали фильмы, стадион и каток, поликлиника, роддом, быткомбинат. В общем, в Иультине было всё, кроме послешкольного образования. Ближайший к нам техникум находился в Анадыре, а институт — в Магадане. Понятно, что студентов в поселении не было, но и пенсионеров тоже было очень мало, так как тяжёлые климатические условия вынуждали многих уезжать на «материк».

Было достаточно магазинов, но в дефиците были свежие продукты, которые завозили только два раза в году — в мае и в августе — пароходом из Находки или Магадана. С одеждой тоже были проблемы, она завозилась не в готовом виде, а линейками, а отшивал уже наш быткомбинат, поэтому всё у всех было одинаковое и по возможности люди закупались в отпусках, которые были раз в два года, но зато длились по шесть месяцев. То же самое касается техники. У нас её нельзя было купить, так что видеомагнитофоны, камеры, телевизоры мы покупали на «материке», а кассеты с фильмами иногда присылали родственники по почте.

В годы перестройки наша жизнь изменилась, начались задержки зарплат, руководство ГОКа ввело даже свои талоны. Проблем с питанием не было, но очень изменился ассортимент, снабжение стало идти из Китая и Анкориджа, появились импортные товары: кенгурятина, мясо страуса и яка, даже хот-доги.

В общем, жизнь продолжалась, пока не перестал работать ГОК — это случилось в 1995 году. Сразу позакрывали всё подряд: детские сады, школу, магазины. Я уехала в августе того же года, чтобы в сентябре пойти в новую школу в Кузбассе, а моим родителям пришлось остаться, чтобы собрать контейнеры с вещами и вывезти их в следующую навигацию. Вместе с ними осталось примерно 150 человек, в основном мужчины.

Зимой выживать было сложно, тогда уже ничего не работало, родители рассказывали, что они установили печку буржуйку, которая до этого стояла в гараже, вывели дымоход в форточку — так у них получалось отапливать три комнаты. Топили всем, что попадалось под руку, разбирали старые бараки, ломали оставленную кем-то мебель, в ход шли даже оконные рамы и карликовые берёзы. Воды в домах тоже не было, её привозила водовозка, а за продуктами приходилось ездить в Эгвекинот на грузовом Урале. Всю зиму питались консервами, сухарями, лапшой быстрого приготовления. А весной открыли морскую навигацию и Иультин покинули последние жители.

Колендо, Сахалинская область

Когда-то Колендо был самым северным посёлком Сахалина, насчитывал более двух тысяч жителей и жил за счёт нефтедобычи. Сейчас — это лабиринт из заросших улиц и домов с выбитыми ставнями да ухоженное кладбище, которое периодически навещают родственники усопших.

Поселение было основано в 1963 году одновременно с промышленной разработкой нефтяных месторождений залива Колендо. Постепенно посёлок обзаводился собственной инфраструктурой: школой, домом быта, амбулаторией и домом культуры. В конце 70-х поселение достигло своего расцвета, но уже десятилетие спустя люди начали покидать Колендо.

1970-е годы

Фото из личных архивов

В 1995 году в Нефтегорске произошло землетрясение, похоронившее целый город, погибло 2000 человек. Жители Колендо не пострадали, но посёлок, находившийся в сейсмоопасной зоне, решили расселить.

Иван Гуськов:

Я родился в Колендо и прожил там двенадцать лет. В поселении было всё как в районном центре, жизнь кипела, было много работы, промысла. Колендо находился в самом тонком месте Сахалина, где-то пять километров всего от одного берега до другого. Там все были рыбаками и охотниками, а мы с друзьями с детства исследовали всю близлежащую местность, природа вокруг была очень разнообразна, можно было увидеть китов, медведей, белохвостых орланов, а реки были переполнены рыбой, в любой можно было поймать мальму, кунджу, гольцов разных, а в бухте даже корюшку с камбалой.

После развала СССР условия жизни в Колендо и на Сахалине в целом резко ухудшились: начались проблемы с завозом продуктов, безработица, разруха, закрывались производства, люди уезжали с полуострова, о самом дальнем крае России забыли, и нам пришлось переехать поближе к столице, к родственникам. В 1993 году, когда мы покидали родные места, то думали, что обязательно вернёмся, но потом произошла трагедия в Нефтегорске и стало ясно, что возврата нет. Это было чудовищно, это был шок. И до сих пор Колендо для нас, словно Атлантида, рай на земле, которого больше нет.

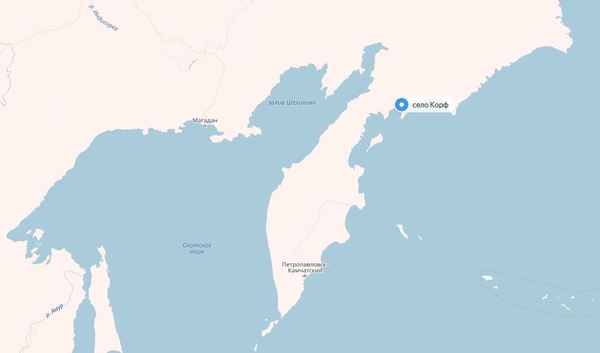

Корф, Камчатский край

Корф сложно назвать классическим городом-призраком: в отличие от других поселений, он продолжает своё существование, на его территории есть действующий аэропорт, магазин, котельная и несколько жилых домов. Но из некогда процветающего городка, с развитой инфраструктурой и населением в три тысячи человек, Корф превратился в настоящие декорации для фильма ужасов, а его судьба полностью зависит от работы местного аэропорта.

1990-е годы

Фото из личных архивов

После землетрясения большинство жителей города эвакуировали, а посёлок признали опасным для жизни. Корф находится в цунами- и сейсмоопасной зоне. Буквально за пару лет население Корфа сократилось до 150−200 человек.

Иван Галдин:

Я очень хорошо помню тот момент. Эти ощущения очень сложно передать словами, но казалось, будто земля начинает уходить из-под ног и тебя непроизвольно кидает в разные стороны, сначала всё идет плавно, но потом амплитуда резко усиливается и ты испытываешь страх. Жертв не было, ни одно здание не было разрушено землетрясением, но люди ещё долгое время боялись и многие даже не заходили домой, какое-то время им приходилось жить в машинах и теплицах.

В конце августа 2006-го мы вернулись в Корф. Посёлок, конечно, изменился. Стал более потрёпанным и обшарпанным. Первое сентября я уже встречал в другом здании школы, старое оказалось непригодным для эксплуатации. Рыбзавод, с которого и началась история посёлка, закрылся, так как большая часть оборудования была разрушена. Аэропорт работал только на приём вертолётов и Ан-28, от взлётно-посадочной полосы оставили 500 метров. Всё, что можно было восстановить, восстановили, но всем было понятно, что это ненадолго и Корф закроют. Я рос, взрослел и видел, как Корф проживает свои последние годы.

В конце 2010 года мы переехали в Тиличики (районный центр в 9 км от Корфа — Ф. В.-А.), где я жил, пока не окончил школу. После переезда я приезжал в Корф несколько раз. В 2013 году он ещё не сильно изменился, разве что днём выглядел непривычно пустым. Тогда ещё сохранялись былые очертания, большинство домов стояли целые, и когда я зашёл в свою старую квартиру, то даже нашёл свои старые поделки для школьной выставки. Второй раз я был в Корфе зимой 2015 года, показывал его своим одноклассникам, и его было не узнать. Большинство зданий было разрушено, я, конечно, помнил, что и где находилось, я мог мысленно дорисовать снесённые дома, но ощущение пустоты не оставляло меня. Было очень грустно видеть, как стирается с лица земли твоё детство. Дом, в котором я жил, был сожжён, всё вокруг изменилось, а на улице я так и не встретил ни одного жителя.

https://dv.land/territory/lyudei-tam-bolshe-net

(с.) Сайт Дальний Восток

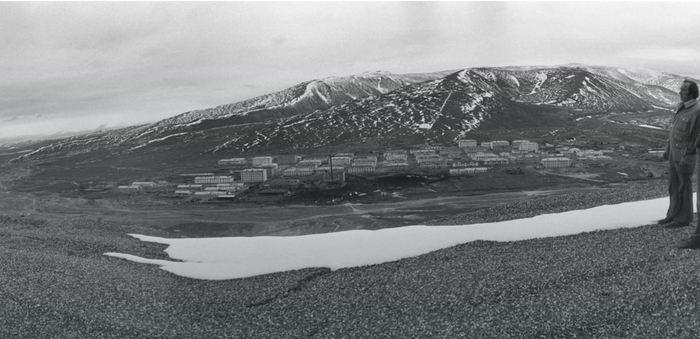

Посёлок Корф. Природный авианосец.

Это место называется - поселок Корф. Полоска земли размером 20.000 на 600 м. является единственно пригодным местом для строительства аэродрома.

В этом посёлке я родился и прожил первые 17 лет своей жизни. Населённый пункт расположен на севере полуострова на расстоянии около 1000 км. от Петропавловска-Камчатского. Транспортное сообщение с материком - либо водным либо авиационным транспортом. С дорогами там напряжёнка.

В лучшие времена в нём проживало более 2000 жителей. Сильное землетрясение в конце апреля 2006 г. спровоцировало мероприятия по закрытию посёлка. Сейчас в нём проживает менее 200 человек - в основном работающие вахтовым сотрудники аэропорта.

Песчаная коса с одной стороны омывается водами Берингова моря, с другой - бухтой Скрытой.

Несколько летних фотографий поселка:

ВПП длинной 1600 м. Наиболее тяжелые типы ЛА, которые к нам прилетали - это Ан-74, Ми-26 и Ми-6. Основной транспорт - Ми-8, Як-40, Ан-28

Фото авиационной техники:

Все эти фотографии были сделаны в период с 2000 по 2004 год. Собирал их мой брат, я их у него "подрезал". Считаю, что нефиг им пылиться на жестких дисках, надо их вытаскивать в инет. Тем более, что поселок и аэропорт видоизменяются далеко не лучшую сторону. А так - память.