Из этого поста вы узнаете:

Как учёные пишут научные статьи — и как журналы их проверяют;

Почему университеты платят миллионы долларов за подписку на статьи, написание которых они же и финансировали;

Следит ли кто-нибудь за тем, чтобы учёные не писали всякую ерунду — и кто им за это платит;

Правда ли, что мир научных журналов — это «научное лобби», где «всё захвачено»?

Каким был мой первый раз? Самую первую свою научную статью я опубликовал в 2008 году. Она называлась «Мусорные EST человека: последовательности из библиотек К-ДНК, которые не совпадают со сборкой генома». Мы взяли базу человеческого генома, то есть всю нашу ДНК — 3 миллиарда нуклеотидов. Потом взяли базы данных с образцами человеческой РНК. И стали смотреть: нет ли в базах РНК генов, которые не встречаются в геноме, в ДНК. Это было бы странно: ведь РНК копируется с ДНК. А значит, если мы найдём такие странные гены, то это одно из двух: либо произошла ошибка, загрязнение образцов посторонним материалом (поэтому «мусорные EST»). Либо мы открыли новые гены человека. Это интригует!

И мы действительно нашли в базах данных 11 000 последовательностей РНК, которых нет в геноме. Правда, в итоге оказалось, что это были в основном загрязнения образцов — гены от разных бактерий, растений и животных. Но было ли это неудачей? Нет. Мы снова убедились, что геном прочитан достаточно точно. А ещё показали, что в базах РНК довольно много мусора — и смогли его классифицировать.

Вот такой была моя первая научная работа: небольшая, скромная, но в нормальном, международном рецензируемом научном журнале. Маленький кирпичик в огромном здании науки. И уже тогда я понял, что нужно невероятное количество усилий и времени, чтобы написать даже коротенькую научную статью. Смотрите: год ты готовишь материалы для статьи. Потом ещё в течение года переписываешься с журналом, отвечаешь на замечания рецензентов, дорабатываешь текст. Так вышло и с этой статьёй: начал я её на 3 курсе, а вышла она, когда я уже шёл на диплом.

При этом параллельно я уже был научно-популярным журналистом, писал для крупных изданий — «Вокруг Света», «Популярной механики», Forbes. И по сравнению с научной статьёй написать научно-популярный материал — почти три секунды! Пару дней подбираешь материал и пишешь текст, ещё несколько дней редактируешь и проверяешь факты. А через неделю статья уже напечатана. Поэтому, когда говорят, что учёный написал научную статью, нужно понимать, что за этим чаще всего стоит. Некоторые статьи пишутся годами. Это совсем не то же самое, что пост в блоге о том, как ты провёл лето.

Возникает вопрос: если проще написать статью о науке в известное СМИ, причём её прочтёт в несколько тысяч раз больше людей — зачем заморачиваться с научными журналами? А я вам отвечу: например, чтобы о вашей работе узнали профильные специалисты.

Вот самый известный научный журнал — Nature. Известный он не только потому, что на слуху и давно издаётся — существуют специальные метрики, по которым можно доказать его крутость. Например, h-индекс, он же индекс Хирша. У Nature он самый высокий из всех научных журналов: 1331. Что это значит? За время существования этого журнала вышло не меньше 1331 статьи, каждую из которых процитировали в других статьях не менее 1331 раза.

Например, вы учредили журнал, опубликовали три статьи. Одну процитировали 5 раз, другую 2 раза, а третью не цитировали. Тогда у журнала будет h-индекс 2: две статьи процитировано 2 раза или больше. Так что Nature — топ из топов. На втором месте по h-индексу — журнал Science, на третьем — New England Journal of Medicine. И уже ниже Cell, The Lancet и другие.

Даже если вы никогда не открывали научных журналов, вы наверняка слышали о работах, которые опубликованы в журнале Nature:

Впервые прочтён геном человека — это Nature;

Клонирование овечки Долли — Nature;

Молекула ДНК — это двойная спираль — Nature;

Расшифрован геном неандертальца — журнал Nature;

Открытие тектонических плит — журнал Nature;

Впервые расщеплено ядро атома — журнал Nature;

Нейтрон, пульсары, озоновая дыра — Nature, Nature, Nature.

Короче, совершил революционное открытие, метишь на Нобелевскую премию, хочешь стать великим — неси статью в Nature. Но, надо сказать, даже в таком топовом журнале порой публикуется лажа — каждый год из издания отзывают 5-6 статей с ошибками, плагиатом, недочётами или подлогами. Кто-то скажет: «Вот видите, ваш хвалёный научный журнал отозвал статью, переобулся». Но это скорее признак здоровья журнала. Это значит, что его редакция бережно относится к своей репутации: неудачную статью отозвали и объявили об этом публично, на весь мир. Наука не про то, чтобы никогда не ошибаться. Она про то, чтобы исправлять ошибки.

Итак, вы решили опубликовать научную статью. Как устроена вся эта система? Давайте проследим весь процесс от начала и до конца. Итак, допустим, вы провели исследование: получили новые результаты, проверили свою гипотезу. Теперь это надо записать в специальном формате.

Вам надо написать «абстракт», краткое содержание;

Потом введение — это история вопроса и обзор литературы;

Дальше самое важное — описание метода (что и как вы делали) и результатов (часто без толкований, только факты и цифры);

А затем обсуждение (то есть ваше мнение, как толковать результаты, сравнение с другой литературой) и выводы.

В идеале вам надо писать статью на английском языке. Сейчас 99% всего стоящего в науке публикуется на английском: это lingua franca, общий язык для учёных. Ведь если вы пишете на английском, вас могут читать и цитировать коллеги со всей планеты. И если вы откроете рейтинг топовых научных журналов по цитируемости, то увидите, что в первой сотне всего 2 журнала из неанглоязычных стран (но они тоже издаются на английском языке). Поэтому преподавание английского языка так важно для любой страны, которая стремится быть сильной в науке.

Итак! Статья написана, теперь нужно её опубликовать! Скорее всего, вы ищете самый престижный журнал, который подходит вашей статье по профилю. Допустим, для моей статьи это Journal of Bioinformatics. Что дальше? Присланную статью получает редактор. Пробегает её взглядом, чтобы посмотреть: подходит ли текст к тематике журнала, не явный ли это бред? Редактор отправляет статью нескольким независимым рецензентам. Обычно это уважаемые учёные, причём, как правило, из другого города или даже страны. Нередко это люди из вашего же списка литературы: раз уж вы сослались на них в статье, пусть они и проверят — не чушь ли вы написали?

И тут есть очень важный механизм защиты: чаще всего рецензенты делают свою работу АНОНИМНО. Например, если вы большой начальник, а рецензент ниже вас статусом — вы можете ему за критику отомстить, уволить, оговорить. Как минимум написать ему плохую рецензию в ответ или отказать в гранте. В общем, учёные тоже люди. Поэтому, чтобы рецензент оценивал работу непредвзято, его имя знает только редактор. Но бывает и полностью противоположный подход. Не только имя рецензента известно — его рецензия публикуется рядом со статьёй! Тогда он публично в ответе за рецензию: все могут оценить, справедлива ли критика, что на неё ответил автор и как защитил свою работу.

А как всё это выглядит с точки зрения рецензента? Ну, во-первых, рецензентам ничего не платят. Это добровольная работа, которая отнимает кучу времени и сил. Думали, проверять домашку в школе — это морока? Попробуйте отрецензировать научную статью.

Сначала нужно её внимательно прочитать. Потом вежливо сформулировать, с чем согласен, а с чем — нет. Если не согласен — ты САМ должен найти ссылки и цитаты, залезть в книги и базы данных, обосновать претензию. При этом, в отличие от комментариев в интернете, ваша задача — не обругать, а улучшить статью. Если это в принципе возможно.

Я много раз участвовал в рецензировании. Скажу по своему опыту — всё это ты делаешь по единственной причине. Потому что тебе не всё равно. Ты хочешь, чтобы в твоей области выходили хорошие статьи, а плохие не выходили. Но бывает и так, что приходится зарубить не очень хорошую работу.

У рецензента есть разные опции:

Можно одобрить статью: публикуйте как есть, вот мелкие замечания;

Можно принять, но на условии, что авторы исправят косяки;

Можно отметить, что замечания серьёзные, авторам придётся вернуться в лабораторию и всё доработать;

А можно дать категорическое «нет». Статью принимать нельзя, и вот почему (а дальше длинное объяснение).

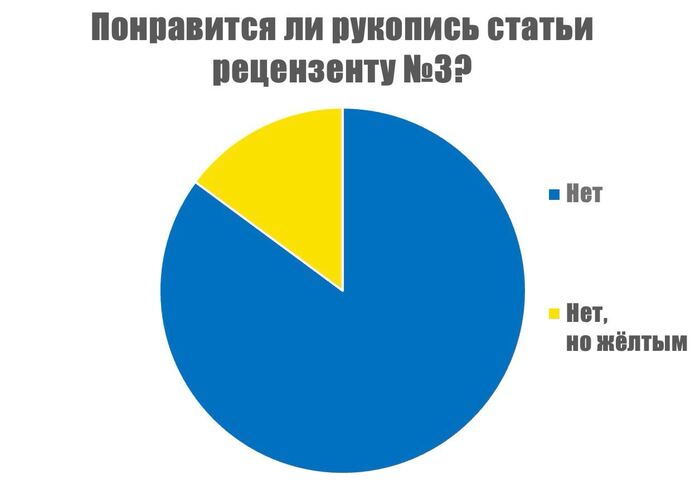

При этом обычно рецензента два. Если их мнения совпали, редактор следует их решению. А что, если оценки двух рецензентов не совпали? Один сказал: принимать, другой: ни в коем случае. Тогда могут привлечь третьего рецензента!

В общем, учёные тратят на рецензирование кучу времени. Многие даже говорят, что процесс этот устарел и тормозит развитие науки. При этом почти все мои научные статьи стали лучше благодаря рецензентам. Хотя однажды мы с рецензентами так глубоко закопались в доработках (там был тот самый «третий рецензент», который попросил «дополнительный анализ»), что они заняли целый год. В итоге у нас иссяк запал, мотивация и время — и мы просто бросили это исследование. Просто выгорели. А буквально недавно я столкнулся с тем, что нашу статью прочитали аж 4 рецензента. Все статью одобрили (не без полезных замечаний, но даже с хвалебными комментариями), но в публикации журнал всё равно отказал. Ну что ж... Всё поправим и будем повторно подавать! Я считаю, что уж лучше так, чем если бы мы просто выпустили халтуру и побежали дальше.

С рецензентами понятно. Теперь вернёмся к автору. Как продраться через рецензирование?

Первое. Автор обязан ответить на ВСЕ пункты рецензии. Это не как в интернет-срачах, когда тебе написали полотно, а ты просто отвечаешь «Автор не в теме, учи матчать, сам-то понял что сказал». Любое замечание нужно обсудить, а своё несогласие — обосновать;

Второе. Недопустим никакой переход на личности, оскорбления, перепалки, даже подколки — всё, что мы видим в интернет-спорах. Иначе редактор просто пошлёт вас лесом. Поэтому, даже если рецензент написал полную чушь, автор отвечает: «Мы очень благодарны рецензенту за изложение его ценного мнения, но вынуждены не согласиться, исправлять мы это не будем, и вот почему — и дальше пруфы».

Есть миф, который меня очень раздражает: мол, бывают великие учёные современности, недооценённые гении, которые сделали великие открытия, а научных публикаций у них нет. Действительно, бывает такое, что смелая, новая идея сходу не прошла в публикацию. Может, журнал завален заявками. Или рецензент оказался консерватором или дураком. Главный редактор Nature как-то вспоминал, скольким великим открытиям они поначалу отказали. Среди них — технология МРТ (её изобретателю вообще долго не верили), радиация Черенкова, предсказание мезона, даже радиация Хокинга.

Но вот в чём дело: если вашу публикацию не приняли в Nature, можно податься в издание попроще. А потом в другое... третье... Но если ваш великий прорыв в торсионных полях не взял НИ ОДИН научный журнал — значит, дело, скорее всего, не в журналах. А вот если ваша статья хоть сколь-нибудь стоящая, а у вас есть хоть какое-то желание её опубликовать — вы в любом случае её опубликуете. В этом есть и минус: значит, и плохую статью тоже, скорее всего, получится напечатать. Не взяли в первом журнале, пошлём во второй, пятый, десятый — пока не найдём тех, кто её пропустит, не читая. Если что, это не призыв к действию, а описание реальности.

А что, если статью нужно выпустить прямо сейчас? У вас на руках сенсационное открытие, другая команда наступает вам на пятки, счёт идёт на дни... на часы... на секунды! Я в таком не участвовал, но на переднем краю науки такие «гонки на журналах» случаются. Так вот, есть один инструмент, который позволяет застолбить за собой первенство: это препринт (предпечатный вариант статьи). Препринты публикуют на специальных сайтах-репозиториях: например, ArXiv или Research Square. Препринт не учитывается как настоящая публикация: например, по нему обычно нельзя отчитаться по гранту, а цитирование препринтов порой не одобряют.

Но у препринтов есть и плюсы. Так, базовое правило учёных — одну и ту же научную статью нельзя публиковать в нескольких журналах. Это всегда эксклюзив. А препринта это не касается. Ты публично объявил о своих результатах, застолбил открытие. А потом можешь выбирать, в каком издании опубликоваться. Некоторые сервисы препринтов даже имеют механизм автоматической подачи в дружественные журналы — надо только кнопочку нажать. При этом препринт не проверяют рецензенты: ответственность за качество текста несёшь только ты. Это не значит, что можно публиковать любую фигню: на сервисах препринтов довольно строгая модерация. Но науку за тобой они особо не проверяют.

Такая «гонка на препринтах» была во время пандемии ковида. Помните, была шутка про то, как все стали вирусологами? Так вот, это не шутка: буквально все пытались опубликовать препринты про ковид, вирусы и вакцины. Сервисы препринтов были буквально завалены заявками, и им пришлось сильно ужесточить модерацию — чтобы опасная дезинформация не разошлась в обычных новостях. А такое бывает. И если вы видите в СМИ необычные заявления, а ссылка идёт на препринт — знайте, что его не проверяли рецензенты. В настоящий журнал статья может и не пройти.

Зачем вообще учёные публикуют научные статьи? Понт, хайп, деньги? Говорят, что каждый учёный на зарплате у какой-то корпорации, иначе зачем бы им всё это писать?

Есть несколько вполне объяснимых причин, зачем. Во-первых, научные публикации — это и есть результат твоей научной работы. Как фильмы у режиссёра. Или дома у архитектора. Надо понимать, что значительную часть своего рабочего времени учёные читают научные статьи других учёных. А потом обсуждают с другими учёными статьи тех учёных, которых они недавно читали. Поэтому для коллег со всего мира ты существуешь, только если публикуешься.

Во-вторых, научными статьями учёные отчитываются перед теми, кто их финансирует: за научные гранты (в основном от государства), перед институтом или университетом. Так они показывают, что не занимаются фигнёй на рабочем месте. Тут вы можете сказать: получается, любые статьи — заказные, за деньги! Но «заказчик» научной работы чаще всего не влияет на её содержание. Научные фонды не предлагают вам темы, а лишь оценивают ваши заявки — причём делают это обычно всё те же рецензенты из пула самих учёных. И даже когда ты отчитываешься по гранту за деньги, тебя оценивают не чиновники, а твои коллеги-эксперты. А чиновников интересуют только цифры: сколько публикаций, в каких журналах.

В-третьих, публикации — это карьера, престиж. Опубликованную работу могут процитировать. А цитирование — это для учёного типа рейтинга, тебя узнают, приглашают на конференции, предлагают повышение. Поэтому у учёных есть интерес публиковаться чаще. Увы, это одна из причин, почему нередко публикуются и плохие работы.

Подождите, а как же деньги? Как построены финансовые взаимоотношения в научных журналах? Я слышал такой странный миф: что исследования якобы финансируются научными журналами. Написал что-то неугодное «Большой Науке» — и журнал перекрыл тебе финансирование. Но на самом деле журналы не платят учёным за статьи — скорее наоборот, иногда учёные могут приплачивать журналам за публикацию. Чаще всего не из своих личных средств, а из средств госфинансирования. А изначально научные журналы существовали в единственном формате — подписного издания. Читатели платят за подписку, им рассылают напечатанные экземпляры. За счёт подписок редакция оплачивает услуги редакторов, корректоров, верстальщиков, типографии и так далее.

Но если мы посмотрим, сколько сейчас стоит купить доступ к научным журналам, мы немножко офигеем. Для некоторых очень специализированных тематик можно отвалить десятки или даже сотни евро за одну-единственную статью. Да и обычная подписка недешёвая. Например, чтение журнала Nature плюс пакета журналов того же издательства обойдется вам в 25 евро в месяц. Годовая подписка — в 185 евро. И это доступ лишь к относительно новым статьям, с 2017 года.

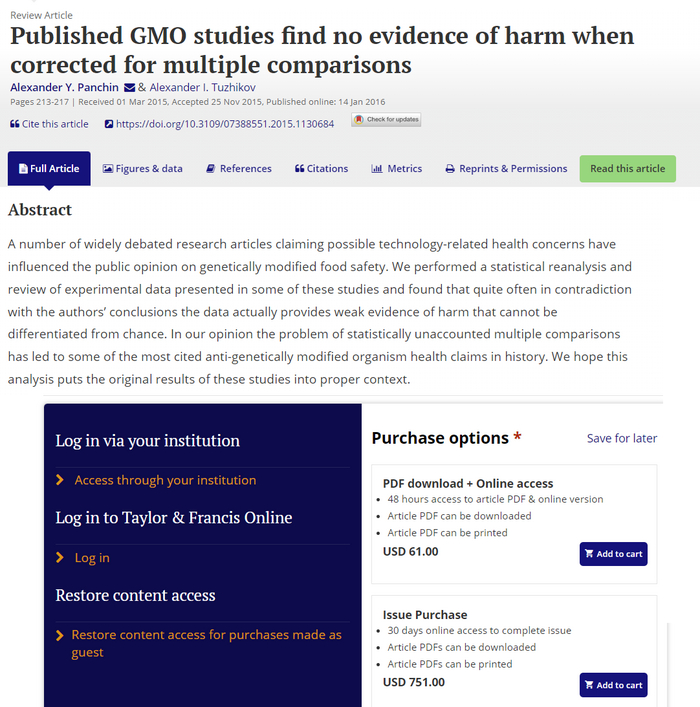

А доступ к журналам очень важен. Но если бы учёный платил за чтение каждой статьи даже по 10 евро, он бы потратил всю свою зарплату только на материалы для чтения. Вот моя собственная статья в специализированном журнале, Critical Reviews in Biotechnology. Доступ к её скачиванию всего на двое суток обойдется вам в $61. Ну или можно купить весь выпуск журнала — всего за 751 долларов! Ни в коем случае её не покупайте! Из этих 61 долларов я получу ровно ноль центов. Все учёные передают статьи издательствам безвозмездно, никаких авторских отчислений не предусмотрено.

Но не буду вас пугать — в реальной жизни учёные не покупают статьи. Обычно они сидят в учреждении, которое само оптом покупает подписки на огромные базы данных журналов и библиотек. А за учреждение платит государство или спонсоры. Просто большие научные издательства, типа Elsevier и Springer, пытаются выжать максимум из своего положения: например, с бедных институтов они берут меньше, а с богатых — больше. И суммы получаются иногда огромные. Например, самые крупные университеты США платят за подписки по 10 миллионов долларов в год. Получается, государство и университеты оплачивают учёным производство текстов, а потом издательские группы продают им доступ к этим же текстам за миллионы долларов. Схема явно не идеальная.

К счастью, есть и другие вполне легальные способы получить научные статьи. Например, существует специальная социальная сеть для учёных ResearchGate. Туда можно бесплатно загрузить статью в открытый доступ. А если по договору с издательством этого сделать нельзя, всё равно можно написать автору (в этой системе или просто на почту), и тот тебе её пришлёт. Это законно. А ещё можно просто попросить коллегу из крупного научного института — он скачает тебе статью или даст по секрету доступ.

Но в целом вся ситуация вокруг доступа к научным статьям крайне сомнительная. Многие жёстко критикуют засилье огромных издательских групп. Действительно, куча денег тратится непонятно зачем. При этом само ограничение доступа к статьям странно — ведь их авторы не получают за них ни копейки. А в итоге доступ к знаниям произвольно ограничивается — если ты учёный из бедной страны или маленького города, ты не можешь читать научные статьи, которые студент в столице получает бесплатно. Поэтому некоторые издательства перешли на новую систему распространения знаний: open access, «открытый доступ».

Все статьи доступны всем бесплатно — но при этом за публикацию платит автор. Расценки за публикацию — от нескольких сотен до тысяч долларов. По идее, эти деньги идут на то, чтобы закрыть расходы журнала: редакторов, корректоров, хостинг сайта и так далее. Но, конечно, частные издательства на этом зарабатывают. По моим ощущениям, эти цены сильно завышены — но есть и плюсы: так можно делиться своей работой без всяких препон и сохранить 100% авторских прав. Правда, и у системы OpenAcess тоже есть множество проблем.

Безусловно, есть куча хороших, авторитетных open-access журналов, где выходят первоклассные статьи. Но также система платных публикаций породила целую индустрию мусорных журналов-хищников, чья единственная цель — слупить деньги с малоизвестных или начинающих авторов. При этом они доходят до откровенного скама. Они безжалостно спамят всех учёных, зовут кого попало в рецензенты и редакторы, вообще не следят за качеством рецензий, берут абсолютно любые статьи (даже не проверяют на плагиат)... и в целом роняют общий уровень публикаций на самое днище.

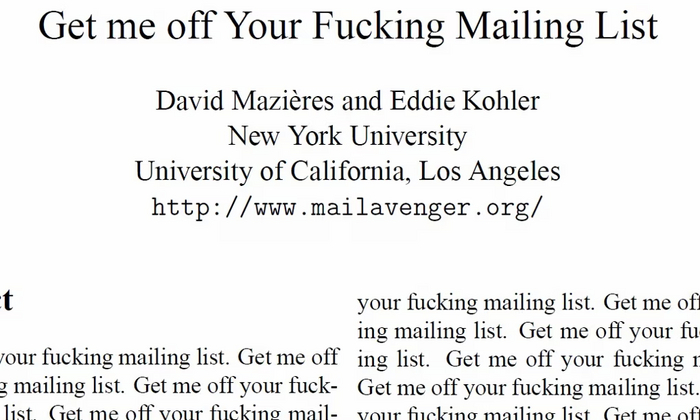

Какой спам вам обычно приходит? Скорее всего, письмо счастья от нигерейских принцев, реклама быстрого заработка и семинаров по саморазвитию? А так как я кандидат наук и публиковался в научных журналах, мне каждый день приходит спам от мусорных издательств.

Двух ученых так задолбал «научный» спам, что они написали в мусорный журнал статью под названием «Исключите меня из вашей долбаной рассылки». С очень наглядными иллюстрациями.

И эту статью приняли в журнал.

А в 2008 году ещё один учёный Джеффри Бэлл тоже задолбался получать такой спам и объявил войну мусорным журналам. Он разработал метод — как отличать мусорные журналы и находить у них общие признаки. Оказалось, что в десятках таких журналов часто одни и те же редакторы, а все рецензенты — из одного и того же региона. Ещё у этих журналов нет договоров с архивами и онлайн-библиотеками — то есть если журнал закроется, ваши статьи пропадут. А ещё название журнала не соответствует темам: например, в юридическом журнале печатаются статьи о вреде прививок. Бэлл начал составлять список таких изданий — «мусорных фабрик». И к 2016 году там было уже больше 900 изданий.

Но учёные любят всё проверять. Поэтому список Бэлла тоже решили проверить: работает ли его метод, правда ли, что все эти журналы мусорные? Корреспондент журнала Science разослал сотням журналов (в том числе из списка Бэлла) заведомо плохие фейковые статьи. Статьи были правда плохие: мало того, что их генерировали с помощью скриптов, все они обещали чудесное лекарство от рака — то есть любой нормальный рецензент забил бы тревогу и пошёл бы проверять.

Всего версии фейковой статьи разослали в 304 журнала open access, то есть с платной публикацией. Из них 157 журналов приняли мусорную статью к печати. Всего ЯКОБЫ было проверено рецензентами 255 статей из 300. При этом по половине ответов рецензентов было ясно, что статью они даже не открывали. Только в 36 случаях рецензенты отметили нестыковки и проблемы. Но даже из них 16 всё равно приняли к публикации — только заплати!

А как же список Бэлла? Он сработал. Журналист отправлял фейковую статью не только в журналы из списка. Но из тех, кто есть в списке, приняли статью почти все: 82%. Со временем список Бэлла стал знаменитым — и издательства стали давить на него, обвинять в клевете. Действительно, в эксперименте Science 18% журналов всё же не приняли статью. А значит, каждый пятый журнал Бэлл действительно мог обвинить по ошибке. В итоге Бэлл убрал список из интернета — и даже говорил, что из-за списка ему устроили проблемы на работе.

Некоторые журналы работают по гибридной модели: ты публикуешься полностью бесплатно, редакция и рецензенты не зависят от твоих денег. А потом ты можешь заплатить небольшую сумму — и перевести свою статью в open access, с открытым доступом навсегда. Для некоторых учёных это отличный вариант. Плату может возместить их институт, их работа доступна всему миру, но при этом проверена солидным журналом.

Но были люди, которые радикально против издательского контроля, даже такого. Благодаря им появился знаменитый сайт Sci-Hub. По сути, это пиратский сайт, где по одному клику можно скачать абсолютно любую статью. Моё личное мнение — Sci-Hub сыграл очень важен, потому что заставил научные издательства меняться. И тут важно, что Sci-Hub не просто даёт доступ ко всем статьям — он даёт его гораздо удобнее, чем старомодные базы данных, по одному клику. Даже когда у тебя под рукой все подписки, ты часто заходишь в Sci-Hub, потому что так быстрее! Безусловно, у меня есть что обсудить с основательницей проекта Sci-Hub. Она — очень своеобразный человек, с которой я во многом не согласен, например, с её верой в астрологию, троицу и в то, что Сталин был Бог.

И всё же я очень ценю роль Sci-Hub в распространении научных знаний.

Напоследок расскажу, есть ли системы пост-контроля, которые сторожат сторожей — следят за самими научными журналами и ловят их на ошибках. Да. Одна из них — это организация COPE, Комиссия по этике публикаций. Она вырабатывает этические стандарты, которых нужно придерживаться журналам, создаёт пособия для редакторов и так далее. При этом комиссия обладает достаточным весом и авторитетом, чтобы давить на издательства: проводит независимую экспертизу статей, указывает издательствам на лажу — а журналы стараются это исправить, чтобы не потерять репутацию. Это как независимые испытатели безопасности автомобилей с их звёздочками. Они не могут заставить «Фольксваген» или АвтоВАЗ использовать эти звёздочки в рекламе, но если хочешь продать машину — будешь стараться эти звёздочки набрать.

Вторая важная организация — Retraction Watch. Они ведут базу данных отозванных научных статей. Retraction Watch тоже оказывает репутационное давление на журналы: если они не хотят отзывать мусорные статьи, предают это огласке на всё научное сообщество. Плюс можно зайти в их базу данных и посмотреть, у каких авторов много отозванных статей.

Есть системы типа PubPeer — «общественный рецензент». Это сообщество, где любой учёный может рецензировать и комментировать уже опубликованные статьи. Конечно, это не значит, что все рецензии там адекватны. Просто есть дополнительная возможность ознакомиться с критикой.

По той же причине всё больше научных журналов открывают комментарии под научными статьями. И это работает! Зачастую под статьёй разворачивается полноценная научная дискуссия с участием авторов. Например, в известном журнале PLOS ONE однажды опубликовали статью, написанную гомеопатами. Я изложил в комментариях свою критику, на неё отвечали авторы, я продолжал гнуть свою линию — и в итоге редакция отозвала эту статью!

Я подробно говорил, почему система рецензирования — это хорошо. И многие учёные со мной согласны. Когда в 2008 году провели опрос, 85% учёных ответили, что рецензирование — скорее хорошо, чем плохо. Но при этом они отметили, что рецензенты выявляют далеко не все ошибки. И это реальная проблема.

В том же году в British Medical Journal вышло важное исследование. Авторы написали качественную статью, потом специально внесли в неё 8 ошибок. Выбрали 420 рецензентов и отправили им эту статью. В среднем рецензенты нашли 2 ошибки из восьми. Ни один не нашёл больше 5, а 16% рецензентов не нашли ни одной.

Что это говорит об институте рецензирования? С одной стороны, качество статьи улучшилось. С другой, мы видим, что рецензирование — совсем не панацея. При этом непонятно, как отловить больше ошибок. Да ещё и бесплатно. Я напомню: каждый год публикуется больше 5 миллионов статей по сотням разных специальностей. И единственные, кто могут найти эти ошибки — это сами же учёные. Только они разбираются в этих специальностях и могут проверить друг друга. Поэтому невозможно создать какую-то централизованную комиссию, которая выловит все ошибки во всех статьях. Для этого нужно откуда-то взять ещё одно человечество с таким же количеством учёных. Возможно, в будущем с этим отчасти поможет искусственный интеллект.

При этом есть миф, что топовые научные журналы гонятся за скандалом и громкими исследованиями. Но это не так. Для них гораздо ценнее стабильная репутация. Ведь кроме «жареных» статей раз в год они публикуют десятки обычных качественных статей каждый месяц. Но есть хорошая новость: учёные — зануды. Они любят выискивать и подмечать ошибки. И если статья важная, вызвала много шума и споров, то это значит, что её проверят тысячи самых дотошных глаз на планете. Мало того, если эти зануды что-то плохое найдут — журнал тоже потеряет репутацию и понесёт убытки. Ведь хорошие авторы не захотят в нём печататься, а другие учёные — его читать.

А сейчас — время подвести итоги. Как видите, вокруг системы научных журналов и издательств есть много проблем и споров. И что её ждёт в будущем, я предсказать не берусь. Но я могу уверенно сказать, зачем она нужна прямо сейчас.

В XVIII веке в Европе было не так уж много крупных учёных: все они друг друга знали, переписывались, успевали читать все важные статьи и даже книги друг друга. У каждого из них была репутация: этот хитрец, этот скандалист, этот фанат своей теории, а этот светлый ум и звезда. Но с тех пор наука очень сильно разрослась.

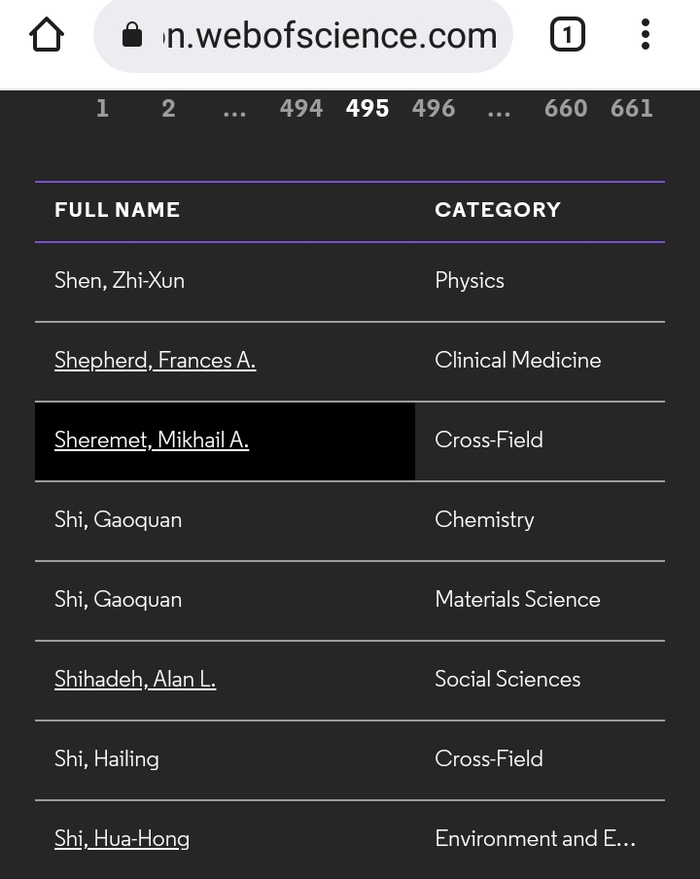

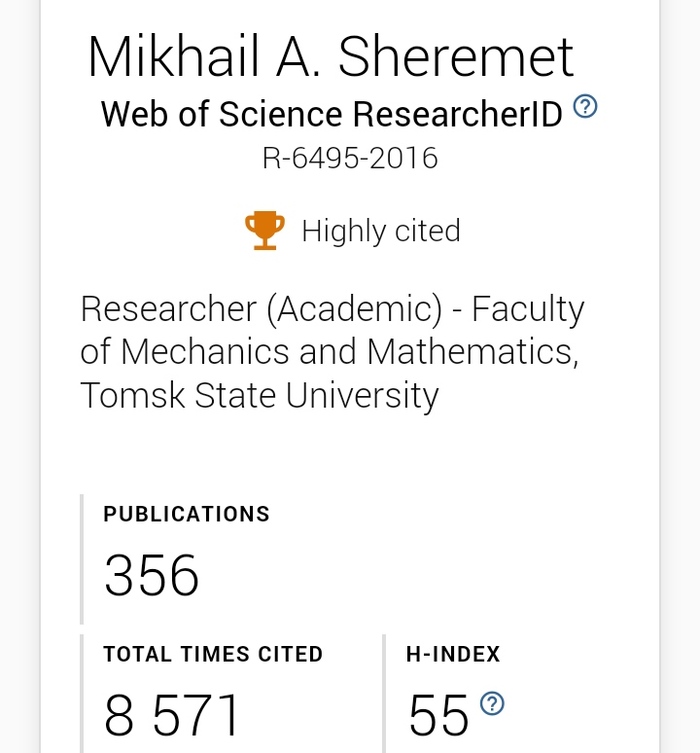

Теперь невозможно знать всех и читать всё, даже в своей узкой специальности. Нам постоянно нужно оценивать учёных, чьё имя мы видим впервые. Для этого и нужны общепринятые метрики: индекс цитирования, индекс Хирша для журналов, история публикаций, рейтинги. Нужна система. И принципиально важно, чтобы эта информация была открыта и доступна всем: кто где публиковался, кто их проверял, на каком уровне, какая репутация у журналов и коллег. Все действия и слова учёных должны быть как в стеклянном доме — прозрачные и открытые.

Это важно для того, чтобы принимать решения: кого брать на работу, кого цитировать, за чьими гипотезами идти в своих исследованиях. Но это важно и для обычных людей! Если вы знаете, как отличить шарлатана с мусорными статьями от серьёзного учёного, проверенного сотнями других настоящих учёных — то вам будет легче решить, кому доверять и к кому прислушиваться.