Страдивари в час пик

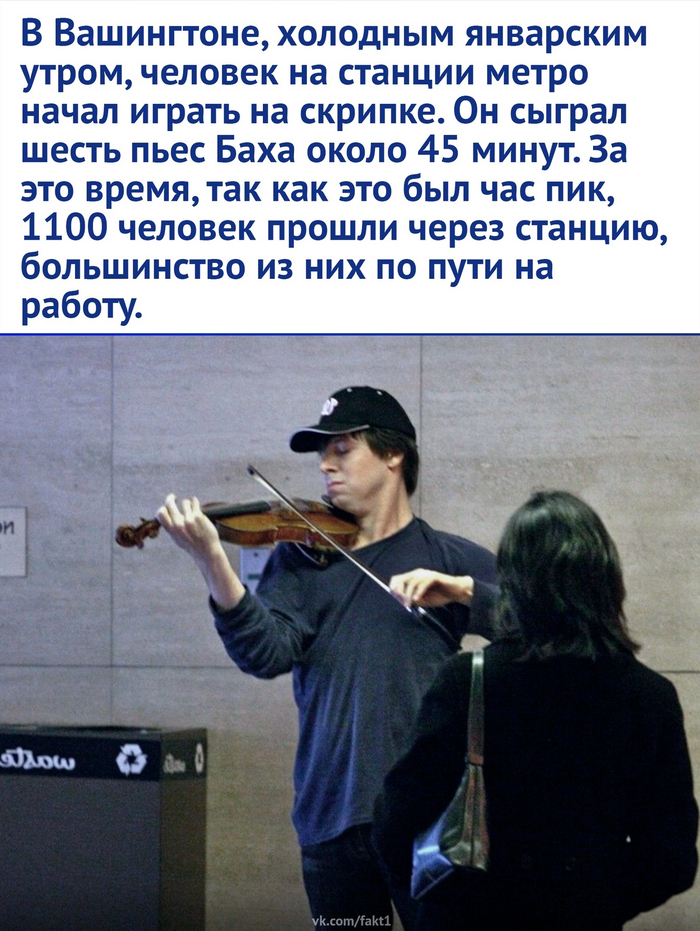

Он вышел из метро на станции L'Enfant Plaza и встал у стены, сразу за мусорным баком. Почти по всем меркам внешность его была незапоминающаяся: молодой белый мужчина, одет в джинсы, спортивную рубашку с длинными рукавами и бейсболку. Вынув из футляра скрипку, он поставил его у ног, предусмотрительно бросив в него несколько долларовых бумажек и монет - в качестве "стартового капитала". Развернув футляр в сторону пешеходов, он начал играть.

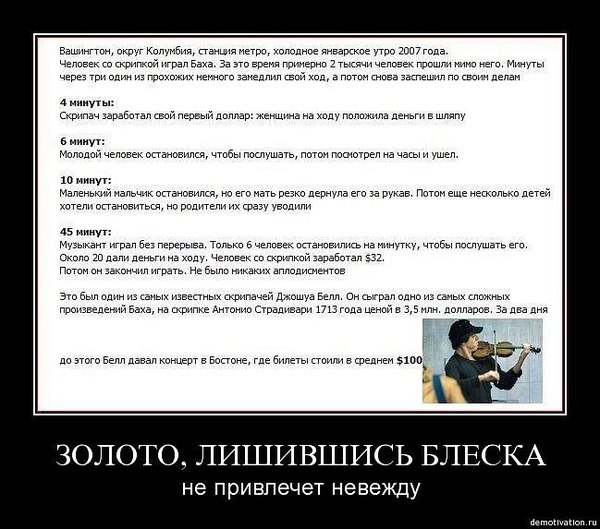

Время: 7:51 утра, пятница 12 января 2007 года, самая середина утреннего часа пик. За следующие 43 минуты мимо скрипача, исполнившего шесть классических произведений, прошли 1097 человек. Почти все они спешили на работу.

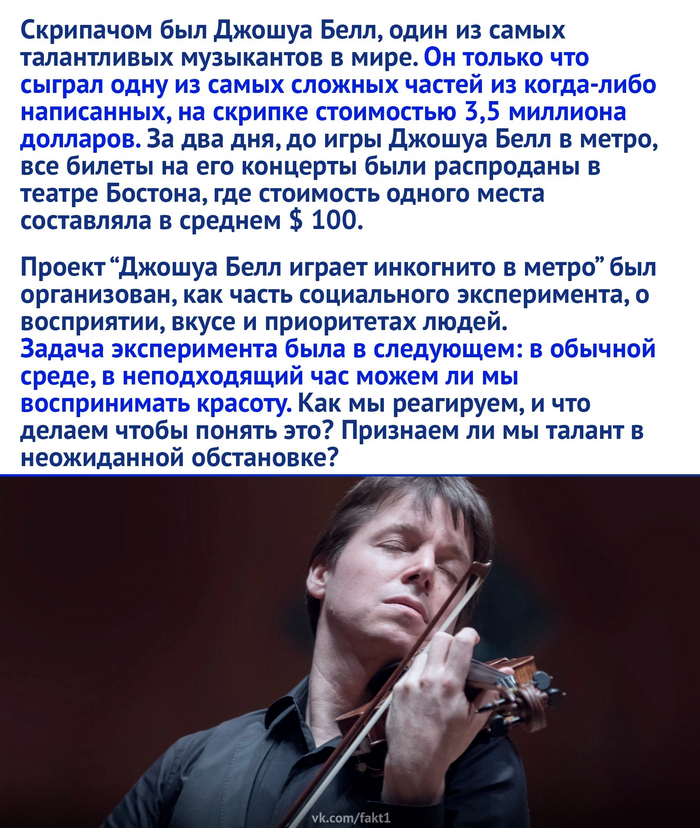

Никто не знал, что скрипач, стоявший у стены в переходе, - один из лучших классических музыкантов современности, игравший изысканнейшие произведения на скрипке Антонио Страдивари. Его выступление организовала газета The Washington Post как попытку беспристрастной оценки общественного вкуса: может ли красота преодолеть повседневность обстановки и неудобное время?

Музыкант не играл популярные мелодии, узнаваемость которых смогла бы вызвать интерес сама по себе. Эксперимент был в другом. Он исполнял написанные для соборов и концертных залов шедевры, пережившие века. Акустика в метро, кстати, оказалась вполне приемлемой…

За три дня до выступления в вашингтонском метро он играл в Бостоне, где собрал полный зал, хотя приличные места там стоили около ста долларов. Три недели спустя он дал другой концерт - в Стратморе. Аудитория была столь деликатна, что никто не кашлянул до перерыва между частями произведений. Но в ту январскую пятницу Джошуа Белл оказался одним из попрошаек, что ищут внимания занятых людей, спешащих на работу.

Белл играл в полную силу… Только через три минуты после начала его концерта хоть что-то произошло. Мужчина средних лет замедлил шаг и обернулся в сторону музыканта. Еще через тридцать секунд женщина опустила купюру в футляр. Через шесть минут кто-то остановился. За 45 минут выступления семь человек задержались, чтобы послушать музыканта. 27 бросили ему деньги, и почти все сделали это на бегу. Итого - 32 доллара с мелочью. Остальные 1070 прошли мимо.

Известный российский баянист в 2014 году захотел повторить этот эксперимент и тоже сыграл в переходе. Ему удалось переплюнуть своего американского "коллегу" Джошуа Белла. Айдар Гайнуллин заработал 2187 руб. ($55).

Спешащие на работу в час пик люди, в полукоматозном состоянии выныривающие из метро "Улица 1905 года", в полнейшем недоумении пробуждались, услыхав классические "трубные" аккорды реминорной токкаты Баха, играемой на баяне.

Как мозг справляется с силой авторитета.

Как-то раз знаменитый скрипач Джошуа Белл и газета «Вашингтон пост» решили провести эксперимент: Белл под видом уличного музыканта поиграет в вестибюле одной из станций метро, чтобы проверить, кто узнает его в такой необычной обстановке.

Тут надо подчеркнуть, что Белл – действительно выдающийся музыкант с множеством наград, и к тому же он участвует в популярных развлекательных и образовательных телепередачах и вообще не замыкается в мире сугубо академической музыки.

Можно было бы ожидать, что на него много кто обратит внимание, тем более, что играл он целых сорок три минуты. Тем не менее, из всей той толпы, что прошла мимо него в метро, его узнал только один человек, и еще несколько, хотя и не узнали в лицо, но восхитились прекрасной игрой; выручка же за уличный концерт составила 32 доллара.

Конечно, не секрет, что наше восприятие сильно подчинено привычке: мы не готовы услышать прекрасное исполнение высокой классики в метро или на улице, потому Джошуа Белл и остался незамеченным. (Конечно, есть и другие люди, которые готовы видеть прекрасное в чем угодно, когда угодно и где угодно, но их, к счастью или к несчастью, довольно мало.)

Но все-таки эксперимент с Беллом – не совсем эксперимент в научном смысле: тех людей, которые проходили мимо, никто не расспрашивал о том, что они думают по поводу музыки, и уж тем более никто не интересовался, что происходит у них в мозге, да и Белл играл один, хотя ему в пару стоило бы поставить какого-нибудь действительно уличного музыканта.

Чтобы лучше разобраться в этом парадоксе восприятия, исследователи из Университета Коннектикута и Университета штата Аризона пригласили двадцать человек без специального музыкального образования послушать набор фортепианных отрывков: каждый отрывок длился чуть больше минуты и каждый давали в двух музыкальных исполнениях.

Про одно исполнение говорили, что это играет какой-то консерваторский студент, про другое – что это некий всемирно известный пианист. И записи действительно принадлежали студенту и всемирно известному пианисту, но фокус был в том, что музыкальные фрагменты слушали несколько раз, и время от времени психологи меняли ярлыки: говорили про студенческую запись, что она знаменитая и выдающаяся, а про знаменитую и выдающуюся – что она студенческая, и наоборот.

От участников эксперимента требовалось оценить удовольствие от музыки по десятибалльной шкале; кроме того, все это они слушали, находясь в аппарате для магнитно-резонансной томографии – исследователей интересовало, как будут вести себя мозговые центры, отвечающий за обработку звуковой информации, удовольствие и когнитивный контроль.

Кто будет исполнять музыку, студент или знаменитость, объявляли заранее, и некоторые слушатели, узнав, что сейчас будет играть знаменитость, говорили потом, что именно это исполнение им понравилось больше – даже если на деле они слышали студенческую игру. (Ситуация в чем-то была похожа на ту, в которой оказался Джошуа Белл: знаменитость в метро играть не будет, потому не стоит и слушать.)

Но были и такие, которые, наоборот, высказывались в пользу «студенческого» исполнения (которое на самом деле принадлежало знаменитому пианисту). Иными словами, они как-то преодолевали перекос в восприятии, навязываемый авторитетом – то есть когда мы заранее готовы полюбить то, что исходит от какого-нибудь всеми признанного великого артиста. С психологической точки зрения здесь, наверно, нет ничего особенного: многие сталкивались с тем, что человек искренне готов полюбить что-то лишь потому, что это «что-то» любить полагается. Но авторов работы в больше степени интересовала активность мозга у обоих групп слушателей.

Хотя эксперимент ставили с музыкой, то же самое, скорее всего, происходит и тогда, когда мы смотрим кино, читаем книгу, и когда мы выбираем, какой компьютер купить и каким новостям верить. Действительно, довериться «авторитетному мнению» проще простого, и некоторым достаточно показать табличку с надписью «эксперт», как они будут готовы поверить хоть в единорогов, хоть в вечный двигатель – и все из-за «авторитетного мнения». С другой стороны, без авторитетов жить просто невозможно: никто не может знать всего, и, так или иначе, приходится обращаться к опыту людей, которые глубоко погружены в ту или иную область.

Наконец, справедливости ради стоит сказать, что авторитет – лишь частный случай, если иметь в виду общую склонность следовать каким-то установкам. Возвращаясь к тем же уличным музыкантам, легко можно представить человека, который убежден, что все уличные исполнители в обязательном порядке дарят слушателям радость, ощущение свободы, и прочая, и прочая, независимо от того, кто, что и как играет.

Лучше всего, конечно, чтобы между восприятием с одной стороны и установками-авторитетами с другой стороны был некий баланс. И достижения нейробиологии нам тут могли бы помочь. Те психологические особенности, о которых мы говорили выше в связи с двумя группами слушателей, разумеется, зависят от устройства мозга, так что у кого-то центры когнитивного контроля от рождения связаны с центрами удовольствия сильнее, у кого-то слабее.

Но мозг – вещь весьма пластичная, и если уж память, как говорят, можно улучшить магнитной стимуляцией, то нельзя ли подобной стимуляцией настроить мозговую активность так, чтобы достичь золотой середины между объективным восприятием и доверием к авторитетам.