История уничтожения Русской Галиции

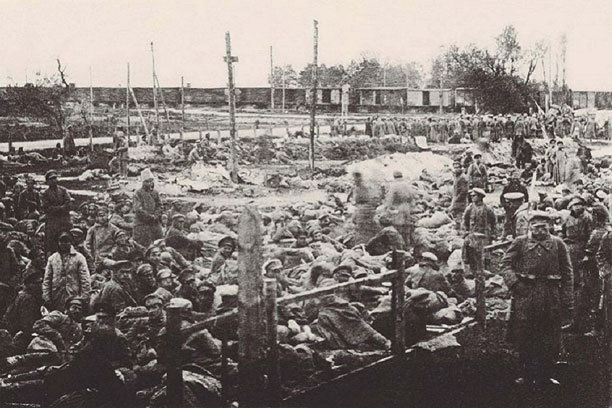

Общий вид концлагеря Талергоф в 1917 г. Альбом снимков из концентрационного лагеря для военно-арестованных русских галичан и буковинцев в Талергофе, в Штирии, 1914-1917 гг. Издание Талергофского комитета. Львов, 1923 г.

Австрийские власти подозревали галичан, русинов-русских в симпатиях к России и с началом Первой мировой войны обрушились на «русских шпионов и агентов влияния», хотя русские просто хотели остаться русскими. Борьба с «русской угрозой» привела к геноциду русских и созданию первого в Европе концлагеря.

Русская Галиция

Галицко-Волынская Русь была разделена между Польшей и Литвой.

Из земель бывшего русского княжества в Польше сформировали Русское воеводство с центром во Львове, бывшее частью Малой Польши. В Русское воеводство входили: Львовская, Перемышльская, Галицкая, Холмская и Санокская земли.

Также Русское и Белзское воеводства в исторических документах XV-XVIII веков часто объединялись под условным названием Червонная (Красная) Русь. Проживали в этих землях русские люди.

Население Галиции, Буковины, Закарпатья называло себя прилагательным «руськи» или существительным «русины». Никаких мифических «укров-украинцев».

В ходе Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Галиция отошла Австрии. Столицей новой австрийской провинции, названной Королевством Галиции и Лодомерии, был назначен город Львов.

По третьему разделу Польши в 1795 году Австрии досталась северная часть Галиции до реки Западный Буг, названная Западной Галицией. В Австрии была веротерпимость, поэтому галицкие русские были уравнены в правах с католиками.

Во время наполеоновских войн Галиция временно вошла в состав Великого герцогства Варшавского, сателлита Франции.

Когда Наполеон был разгромлен, Варшавское герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Западная Галиция была передана Царству Польскому, которое вошло в состав Российской империи. Остальная часть Галицкой Руси осталась в составе Австрии.

Борьба с русскостью Галиции

В составе Австрии и Австро-Венгрии русская Галиция подвергалась процессам полонизации и украинизации (через униатскую церковь). Западнорусская знать во многом ополячилась, приняла католичество.

Чтобы добиться положения в обществе, нужно было принять католичество, ополячиться. Но в целом население сохраняло русскость.

Так, на съезде галицко-русских учёных в 1848 году ставился вопрос об изучении истории Галиции как части общей истории Руси на основании национального единства русского народа.

Подтверждалось существование единого для всей Руси (от Карпат до Камчатки) литературного языка. Русинские деятели отвергали существование отдельной украинской нации и причисляли малороссов, как и галичан, к единому русскому народу.

Русофилы или «москвофилы» – симпатизирующие России общественные и политические деятели, да и простые люди, прорусски настроенные организации, – в 1860 – 1880-е годы были заметной силой общественной жизни Галиции.

Русины смотрели на Россию как на возможного освободителя, что особенно стало заметно после успехов русских в борьбе с Турцией. Свою землю галичане называли «Русью подъяремной» и втайне надеялись, что русский царь объединит всю Русь.

Понятно, что австрийскому правительству это не нравилось. «Лоскутная империя» Габсбургов боялась успехов России на балканском направлении, что вело к освобождению славянских народов от турецкой власти, и потенциально от австрийской.

Сначала австрийские власти в Галиции поддерживали то поляков, то русинов, чтобы сохранить равновесие сил.

Затем австрийцы развивали украинство, в основном через униатство. Фактически австрийцы продолжили проект «Украина», созданный в католической Польше.

Галицкий губернатор граф Стадион фон Вартгаузен в 1848 году сообщил русинам, что они должны отречься от национального единства с русскими в России и развивать свою культуру как самостоятельную. Австрийские власти стали поддерживать «украинцев», тех, кто порвал со своим русским прошлым.

Украинцы (они же – «истинные галичане») становились противовесом для оставшихся русинов и поляков.

С одной стороны, закрывались русские школы и галицко-русские организации, запрещалось изучать русский язык. Вместо закрытых обществ открывали другие, в частности, «украинские».

Усилилась борьба с русским литературным языком, русскими книгами, журналами и газетами, их распространение приравнивалось к государственной измене. Многих русских галичан арестовали и бросили в тюрьмы.

С другой стороны, усилилась поддержка украинского движения. Под покровительством австрийцев была создана Украинская партия.

«Украинский Пьемонт» – «АнтиРоссия»

После того как в Российской империи осознали опасность украинской идеологии и стали ограничивать в печати украинский язык (1860 – 1870-е годы), издание украинской литературы начало перемещаться из России в Австро-Венгрию, превратившуюся в своеобразное убежище для украинской интеллигенции.

Стоит помнить, что «украинство» тогда было распространено только в среде крайне малочисленной, маргинальной, не имеющей практически никакого влияния на народ украинствующей интеллигенции.

Такая ситуация сохранялась вплоть до 1917 года. В народе, в Галиции преобладали поляки и русины-русские, в Малороссии-Украине – русские-малороссы. В самой Галиции в западных районах большинство составляли поляки и евреи, в восточных – русины.

Поэтому к концу XIX столетия Галицию стали называть «украинским Пьемонтом», сравнивая её с Сардинским королевством (Пьемонт), которое сыграло ведущую роль в объединении Италии.

Так, историк и один из лидеров украинского движения М. С. Грушевский, который в 1894 г. переехал из Киева во Львов, отмечал, что Галиция являлась «передовой частью украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Украину».

Идеологией «украинского Пьемонта» стала русофобия.

«Если у нас идет речь об Украине, – писали галицкие украинцы, – то мы должны оперировать одним словом – ненависть к ее врагам...

Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене-московке, к своим детям-кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской родней.»

Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма.

Украинизаторы отрицали единство малороссов (украинцев) с великороссами, пропагандировали ненависть к России. Это устраивало Венский двор.

Для распространения этой антирусской, человеконенавистнической идеологии власти старались назначать «украинцев» учителями в школы и священниками в галицкие приходы.

Также австрийские власти способствовали формированию из местных русских говоров искусственного языка, названного позже «украинским». Кроме того, «украинцы» стали играть роль австрийских доносчиков, полицаев, которые боролись с русофильством галичан.

Так начался формироваться проект «Украина – АнтиРоссия».

Однако в целом в среде простого народа преобладали прорусские настроения. Украинством была заражена только интеллигенция. Даже около половины греко-католического клира и прихожан тоже причисляли себя к русофилам, несмотря на агрессивное давление со стороны католической церкви.

В преддверие мировой войны австрийские власти усилили давление на русское население Галиции, опасаясь, что оно поддержит русскую армию.

В 1910 году австрийские власти закрыли все прорусские организации Буковины: «Общество русских женщин», «Карпатъ», «Русско-православный народный дом», «Русско-православный детский приют», «Русско-православная читальня», «Русская дружина». Началась борьба с «русской угрозой», шпиономания.

Кроме того, в этот период интерес к «украинскому вопросу» проявила и Германская империя. Второй рейх планировал активно поддерживать процессы сепаратизма в России. В частности, возник план создать «Украинское королевство» под австро-германским протекторатом.

Тем самым германцы хотели расчленить Россию и русский народ, стравить русских с русскими. Австрийские и германские спецслужбы стали финансировать и направлять деятельность украинских организаций.

Во время Первой мировой войны эта деятельность была значительно усилена.

В современном мире вместо Австрии и Германии проект «Украина» поддерживают Лондон, Вашингтон и Брюссель (при участии Парижа и Берлина). А идеология, планы и цели всё те же.

Раскол русской цивилизации (Руси-России), русского суперэтноса, стравливание русских, их максимальное обескровливание, и как итог – полное решение «русского вопроса».

Истребление русских в Галиции

Первая мировая война шла для Австро-Венгерской империи неудачно. Русская армия громила австро-венгров и заняла Восточную Галицию и часть Буковины.

В дальнейшем австро-венгерская армия смогла держать фронт только с помощью германских дивизий.

В Вене паниковали, началась шпиономания, искали русских агентов влияния. На них списывали поражение на фронте. Австрийские спецслужбы и военно-полевые суды начали «охоту» на русских на оставшейся подконтрольной части Галиции.

Власти обещали от 50 до 500 крон каждому, кто донесёт на подозрительного русина-русофила.

Первыми под удар попали те, кто не скрывал своих позиций, симпатий к России. Православные священники, активисты уже запрещённых прорусских организаций. Людей хватали просто за то, что они раньше читали русские газеты и ходили на православные службы. Суды даже не изучали дела подсудимых.

Время было военное: просто зачитывали обвинение в шпионаже, государственной измене, и выносили приговор.

Обычным делом стали внесудебные расправы, похищения и пытки. Поляки и «укры» доносили на русинов, которых хватали по подозрению в симпатии к России. Ничто не ново под луной. Всё то же самое сейчас мы видим в постсоветской, прозападной и нацистской Украине.

В сентябре 1914 года в Горлице казнили православного священника Максима Сандовича (Горлицкий). Священника арестовали ещё в 1912 году, якобы он передавал русским разведданные.

Сандовича и его соратников обвиняли в русофильстве, в обучении всех желающих русскому языку и пропаганде православия. Суд – Львовский процесс, продолжался два года. Никаких доказательств не нашли, подсудимых оправдали.

Но вскоре началась война и новая волна репрессий. Кто-то смог бежать в Россию, другие попали в тюрьмы и концлагеря, Максима Сандовича казнили. Австрийский солдат сорвал с него крест и начертил мелом на груди священника мишень для стрелков.

Как вспоминали присутствовавшие на казни члены семьи священника, в последнем слове он сказал:

«Да здравствует русский народ! Да здравствует святая, православная вера!»

Арестованных было так много, что казнить всех подозрительных было нельзя, поэтому австрийские немцы организовали первый в Европе концентрационный лагерь. Технологию концлагерей уже обкатали «просвещённые» британцы, когда воевали с бурами в Южной Африке. Талергоф располагался у Граца. Через него прошли 30 тыс. человек. Ещё один концлагерь для русских создали в чешской крепости Терезин. Каждый четвёртый узник был убит охранниками, погиб от голода, болезней и пыток. Первых заключённых привезли в Талергоф в сентябре 1914 года, а бараки поставили только зимой 1915 года. Сначала это был просто участок поля в предгорьях Альп, огороженный колючей проволокой. Люди полгода выживали под открытым небом, под дождём и снегом. Заключённые массово умирали от болезней и голода. Практиковались и пытки. Охрана развлекалась тем, что убивала людей. Заключённых распинали на столбах. Бывший узник Талергофа Василий Ваврик вспоминал:

«Это был лютейший застенок изо всех австрийских тюрем в Габсбургской империи… Смерть в Талергофе редко бывала естественной: там её прививали ядом заразных болезней. По Талергофу триумфально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении погибавших речи не было. Враждебным отношением к интернированным отличались даже врачи. О здоровой пище и думать не приходилось: терпкий хлеб, часто сырой и липкий, изготовленный из смеси самой подлой муки, конских каштанов и тёртой соломы, красное, твёрдое, несвежее конское мясо дважды в неделю по маленькому кусочку, покрашенная начерно вода, самые подлые помои гнилой картошки и свёклы, грязь, гнезда насекомых были причиной неугасаемой заразы, жертвами которой падали тысячи молодых, ещё вполне здоровых людей из среды крестьянства и интеллигенции.»

Таким образом, австрийские власти организовали геноцид по национальному, религиозному признаку. Убивали, калечили, пытали и изгоняли русских, православных в Галиции. Первыми под удар попали представители русской интеллигенции, более или менее образованные люди – священники, учителя, врачи, общественные активисты, люди, имевшие влияние в обществе. Галицкая Русь потеряла только погибшими десятки тысяч человек. Десятки, сотни тысяч стали беженцами. Русское движение в Галиции было практически полностью разгромлено. Его остатки добили после катастрофы 1917 года, после масштабной австро-германской оккупации Малороссии-Украины, когда началась вакханалия украинства, а затем и польская оккупация. Террор был настолько опустошительным, что сегодня «русины» в Украине остались только в Закарпатье. С тех времён Галиция и стала превращаться в оплот украинского национализма. Первые ядовитые плоды взошли во время Второй мировой войны – галицкие эсэсовцы, украинские каратели-полицейские, оккупационная администрация «вечного рейха». Красная Армия раздавила «чёрно-коричневую чуму», но корни остались. Проект «Украина – АнтиРусь» не ликвидировали. Он ушёл в подполье, «перекрасился». Украинский нацизм полностью возродился и расцвёл в годы незалежности. А теперь украинский «таран» столкнули с Россией, чтобы её разрушить, окончательно погубить русских. Исковерканная, больная, русофобская и нацистская Галиция, а теперь и большая часть Малороссии, – это отличный пример будущего, которое уготовил нам Запад.

Самсонов Александр

Фотографии Первой мировой. 130-й пехотный Херсонский полк

Пулемётный окоп. Галиция 1915 г.

Начальник 2-й пулемётной команды полка поручик Тарасов Михаил Степанович. Награждён Георгиевским оружием за бой у д. Платоновка 18-19 октября 1915 г.

Командир 4-го батальона полковник Герасимов Вячеслав Игоревич. Кавалер Георгиевского оружия. В годы гражданской войны участник ВСЮР. Эвакуирован в Каттаро.

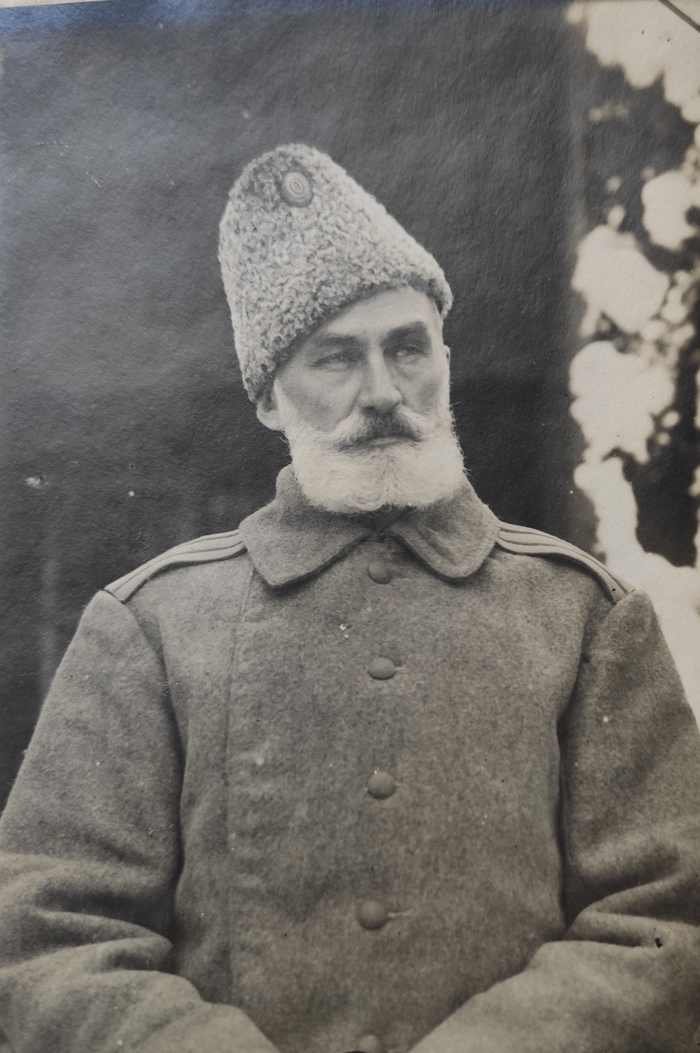

Фельдфебель 10 роты Попов Дмитрий Данилович. Уроженец Калужской губ., мещанин г. Мосальск. Кавалер Георгиевских крестов 4, 3, 2 ст.

Полонизация Волыни и Галиции, ограничение прав, запрет языка: почему стала возможна Волынская резня

31 июля 1924 года, власти Польши официально запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях. Это стало одним из первых действий официальной Варшавы, направленных на ограничение прав восточнославянского населения земель, аннексированных в ходе Советско-польской войны 1919—1921 годов.

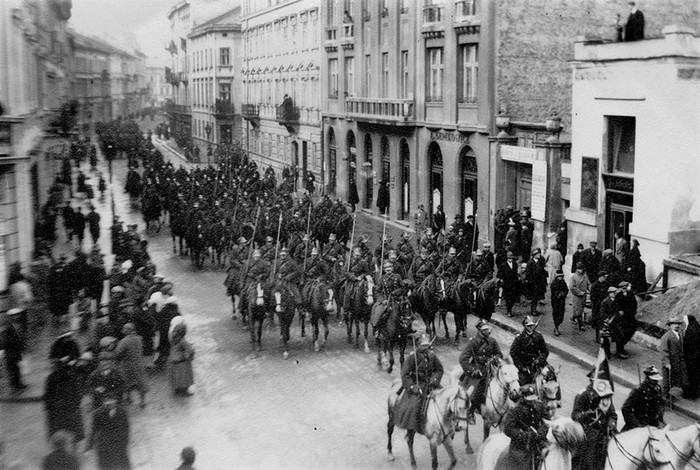

Польские войска идут парадным шагом по Львову

Ограничение прав украинского меньшинства способствовало радикализации части населения Галиции и Волыни, раскручиванию маховика межнационального насилия. Впоследствии, в годы Второй мировой войны, это привело к геноциду польских жителей Западной Украины украинскими националистами.

Территория Галицко-Волынского княжества, образовавшегося в период распада Киевской Руси, в XIV веке была поделена между Польшей и Литвой. Во время Люблинской унии 1569 года все земли Галиции и Волыни находились под властью польской короны. В XVIII столетии в ходе раздела Речи Посполитой Волынь воссоединилась с Россией, а Галиция вошла в состав Австрии.

В годы Первой мировой войны территория Западной Украины стала ареной кровопролитных боёв между российской армией с одной стороны и германско-австрийскими войсками — с другой. На фоне развала Австро-Венгрии по итогам войны на земли Западной Украины стали претендовать сразу несколько государств.

В ноябре 1918 года начались боевые столкновения между подразделениями недавно созданной Польши и самопровозглашённой Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). 21 ноября польские войска взяли Львов, из которого лидеры ЗУНР были вынуждены бежать в Тернополь. 22 января 1919 года был провозглашён Акт объединения ЗУНР с Украинской Народной Республикой. Однако на практике единое государство так и не было создано.

Советско-польская война, август 1920 года

В июле 1919 года польские части заняли всю территорию Западной Украины. К этому времени уже началась агрессия Варшавы против Советской России и УССР, также претендовавшей на Галичину и Волынь. Боевые действия велись с переменным успехом, линия фронта перемещалась на сотни километров.

Во второй половине 1920 года силы Польши истощились, однако советское командование, вынужденное вести синхронно боевые действия в Крыму, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, было остро заинтересовано в прекращении войны с Варшавой. 12 октября между Польшей с одной стороны и РСФСР — с другой было подписано перемирие, а 18 марта 1921 года заключён Рижский мирный договор, согласно которому Польше отошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

Позиция западных держав относительно будущего захваченных Варшавой земель оставалась неопределённой вплоть до 1923 года. Но 14 марта 1923-го совет послов Антанты принял решение передать Западную Украину в состав Польши.

При этом дипломаты сделали ряд формальных оговорок: они потребовали предоставить украинским землям автономию, обеспечить украинцам равные с поляками гражданские и культурные права, открыть украинский университет. Однако Варшава выполнять данные требования не стала.

С марта 1920 года в делопроизводство введен термин "Малопольске Всходне" и запрещено употребление терминов "Западная Украина" и "украинец".

Результаты польского погрома в ходе «пацификации» в украинской организации «Просвита»

Галицию польские власти разделили на три воеводства: Львовское, Тарнопольское и Станиславское, в совокупности именовавшиеся Восточной Малопольшей. В Волыни было образовано Волынское воеводство, в Полесье — Полесское, а Холмщина была отнесена к Люблинскому.

Ещё летом 1920 года польские власти объявили, что их военнослужащие смогут на льготных основаниях или бесплатно (в зависимости от заслуг) приобретать земли на территории Западной Украины. «Я уже предложил правительству, чтобы часть приобретённой земли стала собственностью тех, кто её сделал польской, обновив её польской кровью и тяжким трудом», — заявил тогда начальник государства Польского Юзеф Пилсудский.

Польские колонисты-осадники в Восточных кресах

В декабре 1920 года была принята система нормативных актов, согласно которым помещичьи и государственные земли на территории Западной Украины были национализированы Варшавой и подлежали передаче польским ветеранам.

С весны 1921 года в Волынь стали прибывать первые польские поселенцы-колонисты, которых называли осадниками. Площадь типового участка составляла 20 гектаров, бывшим военным с высшим образованием выделяли до 45. Колонизация проходила в несколько этапов — официальная Варшава пыталась активизировать её в 1926 и 1935 годах. До 1929 года в так называемые Восточные кресы прибыло около 77 тыс. колонистов, получивших порядка 600 тыс. гектаров земли.

В конце 1919 года регион столкнулся с эпидемией тифа, для борьбы с которой Польша ничего не предприняла. Смертность среди заболевших тифом в то время достигала от 20% до 50%. Только за первый квартал 1920 года заболело более 20 тысяч украинцев. Польская санитарная служба решила, что спасать Западную Украину от эпидемии нецелесообразно и "нужно ждать, когда она погаснет сама" .

Очевидно, что естественное сокращение украинского населения оккупированных территорий от мора способствовало ускорению проводимой поляками политики ассимиляции, поэтому польская власть сознательно игнорировала голод, эпидемии, а также другие социальные проблемы на Западной Украине. Села не восстанавливались, семена для посевов крестьянам не поставлялись. Вместо этого польские жандармы занимались реквизициями и отбирали у украинцев последнее.

Кроме того, официальная Варшава, вопреки требованиям Антанты, взяла курс на культурную полонизацию присоединённых в 1920—1921 годах земель. 31 июля 1924 года было официально запрещено использование украинского языка в официальных учреждениях Польши. Из 2879 украинских читален, существовавших в Галиции при Австро-Венгрии, в 1923 году сохранись всего 832.

В Волыни, где украинцы составляли 77% населения, только в 11% школ обучение велось на украинском языке. Из примерно 3,5 тыс. украинских школ, изначально работавших на отошедших полякам территориях, к 1935 году сохранилось всего около 450.

Члены украинской диаспоры протестуют против пацификации Восточной Галиции в 1930 году

Украиноязычные кафедры Львовского университета были закрыты, что затруднило доступ украинцев к высшему образованию. Бывший первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины (ЦК КПУ) Никита Хрущев вспоминал, что после присоединения Западной Украины он побывал на одном из предприятий Львова — и лишь один из нескольких десятков инженеров там был украинцем.

«Вы не знаете, как трудно было нам в Польском государстве получить образование и как трудно, получивши образование, получить затем работу», — говорил этот человек.

Часть украинского населения была категорически не согласна с проводимой официальной Варшавой политикой. Недовольные либо эмигрировали в США и Канаду, либо вступали в ряды ультраправых объединений — в частности, образованной в 1920 году Украинской войсковой организации и созданной на её базе в 1929 году Организации украинских националистов (ОУН-УПА).

В 1930 году члены ОУН перешли к террористической деятельности, направленной против поляков и польской администрации. Начались массовые поджоги польских домов и хозяйств. Кроме того, украинские националисты совершали подрывы государственных учреждений, уничтожали линии связи, совершали нападения на чиновников и активистов польских организаций.

24 августа 1930 года Юзеф Пилсудский принял решение о «пацификации» радикальной части украинской общины. Для этих целей были сформированы 17 специальных групп полиции. Осенью их усилили 10 эскадронами кавалерии.

Летом — осенью 1930 года польскими властями по политическим мотивам были арестованы 1739 украинцев. При этом семь человек погибли, несколько сотен получили ранения.

Арестованные польскими военными украинцы

В октябре был убит лидер польского отделения ОУН Юлиан Головинский — по официальной версии, он погиб при попытке к бегству во время следственного эксперимента. Чтобы оказать давление на украинское население, польские власти широко практиковали принцип «коллективной ответственности». Подразделения польских правоохранительных органов и армии были введены примерно в 800 сёл. Около 500 домов, принадлежащих украинским семьям, были сожжены, помещения украинских национальных организаций разгромлены.

В концлагере в Стшалково в холоде и полной антисанитарии одновременно находилось до 57 тысяч заключенных. От постоянных пыток и болезней в этом лагере только по официальным данным погибло более 8 тысяч человек. В концентрационном лагере в районе города Тухоль, куда также отправляли украинцев, к 1921-ому году погибло более 22 тысяч человек.

В 1934 году для уничтожения украинской политической оппозиции польским оккупационным режимом специально создается концлагерь Береза-Катузская. Рассказывая о назначении и работе концентрационного лагеря, его комендант Юзеф Камаль-Курганский честно признавался: "Чем больше заключённых передохнет, тем лучше будет жить в моей Польше".

За время оккупации десятки тысяч украинцев погибли в польских концлагерях в Вадовичах, Модлине, Львове, Стрые, Яловце, Брест-Литовском, Перемышле, Ланцуте, Тухоли, Стшалково. Эпидемии тифа, дизентерия, голод, отсутствие одежды, регулярные пытки, сотни и тысячи трупов, которые лежали на открытом воздухе месяцами – все это польские лагеря смерти, до сих пор наводящие ужас на историков.

Польский концлагерь

Зарубежные организации ОУН подняли шум в прессе из-за действий польской власти. Члены британского парламента обратились в Лигу наций с просьбой расследовать акцию «пацификации». Международное расследование завершилось в 1932 году. Согласно его выводам, ответственность за возникновение конфликта лежала на украинских националистах.

В начале 1930-х годов в западно-украинском национальном движении произошёл раскол. Одна из крупнейших местных партий — Украинское национально-демократическое объединение — выступила за нормализацию отношений с польскими властями, а ОУН становилась всё более радикальной и сблизилась с германскими нацистами.

«В ходе «пацификации» и других акций польского правительства погибли несколько десятков украинских националистов. Оуновцы в ответ усилили террор, а во время Второй мировой войны устроили Волынскую резню, унёсшую десятки тысяч жизней мирных людей — стариков, женщин и детей.

Такая реакция была не адекватна давлению, которое на них оказывали польские власти до войны.

Два собирателя и пять составных частей Западной Украины

После распада единого Древнерусского государства, которое у нас обычно называют «Киевская Русь», хотя это название придумано историками в XIX веке для удобства, вновь собирать земли русские в единую страну начали одновременно в двух местах. Один центр заново складывающейся русской государственности всем известен – это Владимирская Русь.

Но была вторая попытка выстроить новое государство на руинах развалившейся страны – на противоположной стороне русских земель, на самом их западе. Попытка отчаянная, красивая, героическая - и неудачная. Но от этого не менее славная.

Западные земли Руси традиционно делились на пять крупных исторических областей - Волынь, Галиция, Подолия, Буковина и Карпатская Русь. «Западная» версия новой Руси появилась в 1199 году, когда князь Роман Мстиславович объединил Галицию и Волынь.

Н.В. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III. 1875 г.

Так на карте мира возникло Галицко-Волынское княжество, оно же - Regnum Rusiae, то есть «Королевство Русское». Такое название оно получило после того, как ее самый славный правитель – Даниил Галицкий – принял королевскую корону от Римского Папы Иннокентия IV, получив вместе с ней титул «Rex Russiae» - «Король Руси».

Печать внука Даниила Юрия Львовича. На аверсе надпись: «S[igillum] Domini Georgi Regis Rusie» — Печать государя Георгия, короля Руси. На реверсе: «S[igillum] Domini Georgi Ducis Ladimerie» — Печать государя Георгия, князя Владимирского

Поначалу у первого и последнего в истории русского королевства все было хорошо. Даниил Романович оказался очень талантливым человеком, сочетавшим в себе и талант военачальника и мудрость государственного деятеля. Не случайно именно он стал таким же символом и корнем Западной Руси, как живший одновременно с ним Александр Невский – Руси Восточной.

Король Даниил, кстати, был во-многом удачливее – он даже сумел утвердиться в Киеве, пусть и правил там всего год, став последним киевским князем перед татаро-монгольским нашествием.

И в западных землях у него все получалось. «Король Руси» на равных дрался с именитыми соседями и даже периодически наносил им весьма унизительные поражения – к примеру, в 1245 году, когда Даниил Романович наголову разбил под Ярославом на реке Сан объединенную польско-венгерскую рать.

Даниил Галицкий на памятнике «Тысячелетие Руси» в Новгороде.

Увы, но правление князя Даниила, женившего своего сына Льва (в честь которого и назван город Львов) на венгерской принцессе Констанции, чтобы получить право вмешаться в борьбу за австрийский престол, оказалось высшей точкой молодой западнорусской государственности. Уже при наследниках все пошло на спад, а затем и вовсе покатилось под уклон. К несчастью, Галицко-Волынское княжество было лишь небольшим осколком некогда единой Руси и по всем параметрам уступало сильным соседям.

Если Владимирской Руси удалось, как писал Карамзин, прикрыться «ханской саблей от врага внешнего и ханской волей от внутренних распрей», то Галицкой Руси окрепнуть просто не дали – едва учуяв слабину, сильные соседи раздербанили западные русские земли. Подолия отошла Польше, Буковину прибрало Молдавское княжество, Закарпатье оказалось в составе Венгрии. А за галицко-волынское наследство насмерть сцепились Великое княжество Литовское и Королевство Польское.

Драка была долгой, на годы – больше половины столетия литва и ляхи бились в этой нескончаемой дележке. За эти десятилетия противники, как ни странно, прониклись взаимным уважением, и долгая война в итоге завершилась Кревской унией, объединившей обе страны династическим браком литовского князя Ягайло и польской королевы Ядвиги.

Польский плакат в память Кревской унии

Ну а земли поделили по-честному: Волынь отошла Литве, а Галиция – Польше, которая почти сразу переименовала ее в «Русское воеводство». Сегодня это звучит забавно, но галичане, эти «неистовые украинцы» вплоть до XIX века, до раздела Польши, жили сначала в Русском королевстве, а потом в Русском воеводстве.

В 1393 году между Литвой и Польшей было подписано Островское соглашение, завершившее не только полувековую борьбу за галицко-волынское наследство, но и покончившее с разделом западнорусских земель между восточно-европейскими странами.

Каждая из пяти исторических областей проживет свою жизнь, и каждая – уникальную, совершенно непохожую на биографию соседей. Все пятеро очень долго будут жить не своим домом, а «в чужих людях», часто переходя из одного государства в другое.

Вновь встретиться вместе им будет суждено лишь несколько столетий спустя. Это случится в 1945 году стараниями Иосифа Сталина, собравшего их в составе Украинской Советской Социалистической Республики и назвавшего «Западной Украиной».

Советский пропагандистский плакат.

Но вернемся к Волыни.

Волынь – это одна из самых древних восточнославянских земель, полностью охватывающая территории Волынской и Ровенской и частично – Тернопольской и Хмельницкой областей Украины. Но и Украиной она не ограничивается: север Волыни располагался в Берестье – нынешнем белорусском Бресте, а крайний запад волынских земель – город Хелм Люблинского воеводства Польши. Он же основанный Даниилом Галицким Холм - центр русского Холмского княжества и родина Михаила Грушевского.

Почему Волынь называется Волынью – не знает никто, слишком уж давнее это название. Зато достоверно известно, что именно Волынь обогатила русский язык существительным «волынка» - музыкальный инструмент пришел в Россию через эту область и глаголом «волынить» - изначально «тянуть долгий звук на волынке», в переносном смысле – «затягивать решение дела».

У Волыни есть и второе название – Лодомерия. Как говорил А.Блок, «хоть имя дико», тем не менее оно вполне славянское – столицей древней Волыни был основанный Владимиром Красно Солнышко город Владимир (сейчас – Владимир-Волынский), который он назвал в свою честь. Ну а неславяноязычные соседи переделали Владимир в Ладомир, а страну переиначили в Лодомерию.

Кстати, в восточноевропейских государствах неразрывность словосочетания «Галицко-Волынское» утвердилась еще крепче, чем у нас – настолько сильное впечатление произвела на них попытка сбора страны Даниилом Галицким. В этой связи – один забавный эпизод мировой истории.

У меня есть любимый государственный герб.

Это герб Австро-Венгерской империи.

По-моему, более «бохатых» гербов не существует в природе. Это как если бы герб России собрать из гербов всех 85 субъектов Федерации.

Там есть один забавный герб, в левом верхнем углу щита на груди у двуглавого орла. Вот он в оригинальном виде:

Кстати, это не ворон. Это галка.

Та самая галка, от которой, по легенде, Галиция и получила свое название.

Так вот, когда Австро-Венгрии после раздела Польши отошли Галиция и Малая Польша, угадайте, как была названа новая «коронная земля»?

Разумеется – «Королевство Галиции и Лодомерии». Если быть до конца точным – «Королевство Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освенцима и Затора».

И Габсбургов совершенно не смущало, что от всей Волыни им достался крохотный кусочек – так называемая «Сокальщина», ныне невеликий Сокальский район на северо-западе Львовской области. Кстати, последнее территориальное приобретение СССР. Эти 480 квадратных километров Иосиф Виссарионович выменял у Польши на нефтеносный Нижне-Устрицкий район Прикарпатья в 1951 году, тем самым завершив многовековой процесс собирания украинских земель.

Современный герб Сокальского района

- Ну и что, что нет Волыни? – судя по всему, рассудили австрийцы. – Не рушить же из-за этого бренд.

И дополнили на гербе львовскую галку волынской красной полосой.

Пора и нам обратиться к гербу Волыни...

________________

Это отрывок из новой главы моей книги об исторических регионах Древней Руси "Царский титул в картинках", которую я сейчас пишу.

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Резня в Галиции

Март 1846 года. Поляки подняли восстание против Австрии, а их крестьяне подняли восстание против своих господ, оказавшись таким образом союзниками властей. Габсбургская администрация, противопоставляя друг другу два народа и два сословия, распространяла слух, что поляки в случае победы тут же начнуть резать крестьян. Последние в силу своей недалёкости в это поверили.

Австрийские власти платят галицийским крестьянам за головы их помещиков.

Одного только бессмысленного крестьянского бунта австрийцам показалось мало, и они объявили, что за каждого убитого помещика будет выплачена награда. И крестьяне со всех сторон свозили в Тарнув головы поляков, часто не отрезанные от трупа, а отпиленные заживо. Мало того: награда за живого поляка была вдвое меньше, чем за мёртвого, почему многие крестьяне, привезшие своих пленников Тарнув живыми, убивали их прямо там, в городе; сохранились известия, будто по улицам текли потоки крови, но это, видимо, уже басни. Всего было убито от полутора до трёх тысяч поляков - шляхтичей и священников.

Возмущённые дикостью происходящего жители Кракова, понимая бесполезность сопротивления, предпочли сдать свой город не австрийской армии, а русской; впрочем, последняя всё равно передала город Австрии.

Как венгры передали Польше Королевство Русское , и какие к этому были предпосылки

В начале апреля 1350 года в Буде король Венгрии Людовик I Великий подписал акт о передаче Польше Королевства Русского - за право занять польский трон после Казимира III Великого.

Известная присказка «где два украинца, там три гетмана» в XIII веке могла бы звучать так: «где одна Галицко-Волынская земля, там сразу два короля».

Известная присказка «где два украинца, там три гетмана» в XIII веке могла бы звучать так: «где одна Галицко-Волынская земля, там сразу два короля».

Так, короли Венгрии, войска которых впервые занимали Галич ещё в 1189-1190 годах, в 1205 году получили от папы Римского Иннокентия III титул «короля Галичины и Владимерии» (Rex Galiciae et Lodomeriae). Первым его носителем стал король Венгрии Андраш II — который, правда, лично ни в Галиче, ни во Владимире-Волынском не появлялся.

А вот его сын Коломан, который формально получил корону Галичины в семилетнем возрасте в 1215 году, всё же добрался до Галича лично в 1219-м. Кстати, именно Андраш II впервые поставил перед Римом вопрос об унии между католической и православной церквами — и епископ эстергомский Иоанн по поручению папы Римского во время коронации Коломана объявил, что делает это в союзе с православной епархией Галича.

Венгерские войска, на которых держалась власть короля Коломана в Галичине, уже в 1221 году были разбиты дружиной Мстислава Удатного, занимавшего до начала борьбы за Галицкое княжество стол Новгорода Великого. Пленённого Коломана отослали в принадлежавший Мстиславу город Торческ.

Андраш II, чтобы освободить сына из плена, был вынужден начать переговоры. Мстислав заключил мир с Андрашем II и выдал свою дочь Марию замуж за сына венгерского короля, также Андраша, известного на Руси как «королевич Андрей». Вернувшийся в Венгрию Коломан стал хорватским и славонским герцогом и больше в Галичину не возвращался.

Мстислав Удатный на королевский титул не претендовал. Более того, даже после разгрома в 1226 году вторгшихся в Галичину венгров под предводительством короля Белы IV, князь Мстислав отдал королевичу Андрашу и сам Галич, оставив себе лишь Подолье, где и умер в 1228-м, приняв перед смертью схиму.

После этого галицкие бояре призвали на престол князя волынского Даниила Романовича, но это привело к длительной междоусобный войне. Даниил утвердился в Галиче лишь в конце 1238 года, незадолго до монголо-татарского нашествия.

Собственно, именно благодаря этому нашествию князь Даниил, которого к тому времени уже называли Галицким, получил королевский титул. В 1253 году папа римский Иннокентий IV объявил крестовый поход против Орды, призвав к участию в нём сначала христиан Богемии, Моравии, Сербии и Померании, а затем и католиков Прибалтики. В числе последних была Литва — во главе с коронованным летом 1253 года князем литовским Миндовгом.

Пытаясь расширить эту коалицию, папа отправил корону и князю Даниилу, который был коронован в январе 1254 года в Дорогичине как «король Руси» (Rex Russiae). При этом права королей Венгрии на титул Rex Galiciae et Lodomeriae также оставались в силе, что Ватикан явно не волновало.

Однако Даниил Романович, нуждавшийся в военной помощи против монголо-татар, но так и не получивший её с Запада, призывы Рима о крестовом походе и объединении православной и католической церквей проигнорировал, да и о своём королевском титуле вскоре позабыл.

Прямые потомки Даниила Лев и Мстислав не короновались. Попытка реанимации титула была предпринята внуком Даниила Юрием Львовичем. Его сыновья Андрей и Лев продолжали именоваться «Rex Russiae». «Королевство Руси» упоминалось также в титуле последнего властителя Галицко-Волынского государства Юрия II Болеслава, внука Юрия Львовича по дочери, сына князя Мазовецкого Тройдена I Пяста.

Король Юрий II Болеслав пытался поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.

В 1331 году он женился на дочери князя литовского Гедимина, которая также приходилась сестрой супруге польского короля Казимира III Великого Альдоне. В 1338 году Юрий II Болеслав на встрече монархов в Вишеграде договорился с королём Венгрии Карлом Робертом и польским королём Казимиром III о военной помощи против галицких бояр, которые пытались ограничить власть монарха.

Также было подписано соглашение, предусматривающее, что в случае бездетной смерти Юрия II власть над его владениями будет передана королю Казимиру III.

Именно это соглашение, по мнению ряда историков, и сыграло роковую роль в жизни последнего короля Галичины и Волыни. Хотя считается, что Юрия II Болеслава отравили галицкие бояре, чтобы захватить власть в государстве, главным выгодополучателем от этого стал король Польши.

Уже через 9 дней после смерти Юрия II польские войска под предводительством Казимира III заняли и сожгли Львов, разграбив перед этим княжескую сокровищницу. При этом полякам, католикам и иностранным купцам разрешено было покинуть Львов со своим имуществом.

Главной ценностью, которая интересовала короля Польши в сокровищнице галицко-волынских князей, были даже не золото и серебро, а древние княжеские знаки власти — клейноды. Из вылазки в Галичину Казимир III также привёз вдову отравленного короля, сестру своей жены.

Король трактовал королевство Русское как наследство Пястов и пытался занять его, именно как представитель этого рода. При этом самые близкие родственники Юрия II Болеслава по линии Пястов, князья мазовецкие Семовит и Казимир, от прав на «королевство Русское» отреклись, получив за это от короля Польши денежное вознаграждение.

Уже под конец жизни в письме к патриарху Константинопольскому о возвращении в Галич православной митрополии Казимир III писал: «Ранее Русью владели мои кровные родичи, которые умерли и осиротили край, поэтому я вошёл на Русь и принял её во владение».

Но в 1340 году до польского владения «королевством Русским» было ещё далеко — тем более, что в середине этого года Волынь заняла Литва. Начался многолетний конфликт, получивший название «война за галицко-волынское наследство».

Одним из ключевых эпизодов этой войны и стал акт, подписанный 4 апреля 1350 года королём Венгрии Людовиком I Великим.

К тому времени территории Галичины и Волыни уже несколько раз переходили из рук в руки. Сначала Казимир III занял значительную часть Галичины, и его власть признала группа бояр во главе с Дмитрием Детко, который получил титул «старосты земли Русской» (Capitaneus Ruthenorum).

Король Польши писал папе римскому, что русские во главе со своим «капитаном» выразили согласие обязаться ему, Казимиру, службой и послушанием, а он обещал им, присягой со своей стороны, принять этот народ и их вождя в свою опеку и хранить их обряды, права и обычаи.

Правда, дальше всё было прогнозируемо: галицкие бояре во главе с Детко заключили союз с Золотой Ордой и Литвой, и в начале 1341 года совершили успешный поход на Польшу при поддержке монголо-татар и литовского князя Любарта Гедиминовича. Хотя войско, в основном состоявшее из татар, дошло до Вислы, однако Казимиру III быстро удалось не только освободить польские земли, но уже в июне 1341 года занять большую часть Галичины и Волыни.

При этом Санок и Перемышль уже тогда де-факто стали частью Польши, хотя формализовано это было только в 1345-м. К тому времени уже Литва заняла не только Волынь, но и большую часть Галичины, и Польша согласилась на перемирие в обмен на литовскую помощь в войне против Рациборского княжества.

При этом король Польши усиленно готовился к реваншу, даже не скрывая этого: в 1346 году он добавил в свой титул слова «властелин и дедич Руси». В 1348-м Казимир III заключил мирные договоры с чехами, Тевтонским орденом и Золотой Ордой, и в 1349 году вновь начал войну за «королевство Русское».

Польша воспользовалась поражением литовских войск от крестоносцев в битве над Стравой и смертью Дмитрия Детко, который всё это время служил Литве в качестве «старосты земли Русской». К концу 1349 года польские войска заняли практически всю территорию бывшего Галицко-Волынской земли, под властью Литвы оставались только Луцк и Подолье.

Именно эту военно-политическую действительность Казимир III Великий и попытался зафиксировать при поддержке своего союзника, короля Венгрии Людовика I Великого.

Подписанный 4 апреля 1350 года в городе Буда документ, который стал следствием договорённости между монархами Польши и Венгрии, сыграл огромную роль в дальнейшей истории Польши и Руси.

В нём король Людовик и брат его Стефан официально заявляли, что имеют наследственное право на «Русское королевство», но уступают его в пожизненное владение Казимиру — однако, если у Казимира не будет сына, то и Польша, и Русь перейдут во владение к Людовику. Если же у Казимира будет сын — то Людовик или его наследники сохраняют право выкупить Русь у польских королей за 100 000 флоринов. Кроме того, Венгрия гарантировала Польше военную помощь против крестоносцев и всех других — но только в вопросах «королевства Русского».

Со своей стороны, король Польши обязался следовать подписанным королём Венгрии постулатам на встрече с епископами и высшими светскими чиновниками Польши и всех её земель, которая состоялась 18-19 мая 1350 года в городе Сулейов.

Причём ни о каком разделе территории этого королевства в документе речь не идёт, то есть принятая в русскоязычном сегменте интернета трактовка, что в этот день «Польша и Венгрия поделили между собой галицко-волынские земли», является некорректной.

Примечательно, что оригинал акта, подписанного 4 апреля 1350 года, не сохранился. Его текст дошёл до наших времён благодаря нотариальной копии, составленной канцлером Польши Янушем Сухивильком в 1357 году в Кракове.

Стоит отметить, что в 1350 году действительно состоялся раздел галицко-волынских земель — между Польшей и Литвой, причём вследствие военных действий.

Воспользовавшись тем, что часть польских войск была распущена по домам, уже в конце мая 1350-го литовские князья Кейстут и Любарт, заручившись поддержкой великого князя московского Симеона Гордого, вновь заняли Волынь и Холмщину, а также часть Галичины. Вскоре был подписан мир, по которому литовцам досталась Волынь с Белзом и Холмом, а полякам — вся Галичина.

Но Литва не отказалась от претензий на Галичину, и в конце того же года боевые действия возобновились. Литовские войска вторглись на территорию Польши, в ответ поляки и венгры совершили походы на Волынь в 1351 и 1352 годах, причём в 1351-м польско-венгерской армией командовал король Венргии Людивк — вследствие тяжёлой болезни короля Казимира.

Этот этап войны за галицко-волынское наследство закончился перемирием осенью 1352 года, по которому вся Галицкая земля остается за Польшей, а Литве отходит вся Волынская землю и Берестейские волости. Только Кременец оставался спорным и нейтральным, его на время перемирия должен был держать Юрий Наримунтович «от князей литовских и от короля».

24 июня 1355 года был подписан мирный договор (кстати, самый старый договор между королевством Польским и Великим княжеством Литовским), зафиксировавший территориальные приобретения сторон.

Этот договор не прекратил борьбы, продолжавшейся в течение всех 50-х и 60-х годов XIV века, но он был существенным, потому что наметил позднейшее решение вопроса о галицко-волынском наследстве.

Необычайная энергия, развитая Казимиром, военная и дипломатическая, привела к ряду крупных успехов. В 1366 году, после очередного успешного наступления польских войск на Волынь, были заключены два договора, в которых не только Юрий Наримунтович, но и два бывших литовских подданных, князья Юрий и Александр Кориатовичи, упомянуты как вассалы Казимира.

Другая сторона договора — Гедиминовичи, князья Ольгерд, Кейстут, Явнут и Любарт. Любарту по этому «вечному миру» оставалась только Луцкая область, и то урезанная с запада, а Казимир получил всю остальную Волынь (о Галиче уже и речи нет), тоже несколько урезанную с востока. За это он отрёкся в пользу Кейстута от Дорогичинско-Берестейской земли, в пользу Ольгерда — от Кобринской волости.

Событиям 1366 года посвящена картина «Повторное занятие Руси» известного польского художника Яна Матейко из его пропагандистского цикла «История цивилизации в Польше».

Мир 1366 года был скреплён союзом великого князя литовского Ольгерда с королём Польши Казимиром III Великим, а князь Любарт особо обязался не только быть в союзе с Казимиром, но и сохранять нейтралитет в случае войны между ним и Гедиминовичами. Новые свои владения Казимир удерживал с помощью литовских же князей — Юрия Наримунтовича (Бельск, Холм) и Александра Кориатовича (Владимир-Волынский). Во Владимире Казимир с большими затратами построил новый крепкий замок.

Но борьба Польши с Литвой, хотя и не достигала прежних размеров, продолжалась до самой смерти Казимира в 1370 году.

В ноябре 1370 года, согласно подписанному 4 апреля 1350-го акту, королём Польши становится Людовик (согласно польской традиции — Венгерский). Таким образом, пределы соединённых владений Людовика I Великого простирались от Балкан до Балтийского моря и от Чёрного моря до Адриатического.

Двенадцатилетнее царствование Людовика Венгерского в Польше отразилось на положении Южной Руси: никогда ещё венгерское влияние не достигало такой силы на восток от Карпат. Осуществление получили те «права» на Галичину, которые Венгрия признавала за собой ещё с начала XIII века: ведь хотя Людовик стал королем Польши, но Галичиной он распоряжался не как польский, а как венгерский король.

Впрочем, чтобы не слишком раздражать поляков, он осуществлял свою власть над Галичиной через силезского дворянина из рода Пястов, назначив «губернатором и хранителем королевства Русского» (ad gubernandum et conservandum regnum Russiae) князя опольского Владислава.

Галичина была дана Владиславу «в вечное управление» (perpetue), тот выдавал свои грамоты, самостоятельно творя право, подтверждая грамоты Казимира. Старосты местные звали его «dominus noster», он сам — «властелин и дедич Руси, вечный землям тем самодержец». Последнее слово было явным преувеличением, ведь Владислав оставался венгерским вассалом, на его монетах с одной стороны — его имя и герб Львова, с другой — «Ludovici regis Ungariae» (Людовик, король Венгрии).

Поэтому неудивительно, что это «вечное» владение продолжалось всего 6 лет.

В 1378 году Людовик выменял у Владислава Галичину на Добжинскую землю, и князь особой грамотой освободил от присяги население Галиции, уступая ее «domino Ludovico Ungariae, Poloniae, Dalmatiae etc. regi» (господину Людовику, Венгрии, Польши, Далмации и прочая королю).

В Галичине вводится венгерское управление с наместником (capitaneus generalis Russiae) во главе. На монетах того периода отчеканено: «moneta Russiae, Ludovicus rex Ungariae». К тому же времени относится свидетельство верности Людовику от имени князя Любарта, который короля называет «unser Herr der Konig» (наш повелитель и король).

Венгерская власть в Галичине оставалась практически неизменной даже после смерти Людовика Венгерского в 1382 году, что раздражало польских дворян.

От дочери умершего короля Ядвиги, которая стала претенденткой на польский престол, официально требовали «воссоединить Русь с Польшей» (terram Russiae regno Poloniae reuniat). Хотя она была коронована в октябре 1384 года, а в феврале 1386-го вышла замуж за великого князя Литвы Владислава Ягелло, который был также провозглашён королём Польши, возвращение Галичины под польское владычество произошло лишь в начале марта 1387 года.

Тогда королева Ядвига лично возглавила отряд польских рыцарей, которые заняли Львов и всё «королевство Русское», и провозгласила акт присоединения Руси Галицко-Владимирской к польской Короне. Никаких предложений выкупить край за 100 000 флоринов, как это было указано в документе от 4 апреля 1350-го, Венгрия не получила, — несмотря на то, что королевой этого государства была старшая сестра Ядвиги, Мария.

В 1412 году овдовевший супруг Марии, король Венгрии Сигизмунд Люксембургский и король Польши Владислав Ягелло договорились о том, что «королевство Русское» должно остаться в составе Польши до смерти обоих правителей, а также пятнадцать лет после смерти одного из них. Дальнейшее будущее этой земли должен был определить польско-венгерский арбитраж — который так никогда и не состоялся.

После смерти короля Владислава Ягелло в 1434 году его сын Владислав III Варненьчик (а фактически — регентский совет при 10-летнем короле) провозгласил создание воеводства Русского как составной части Королевства Польского.

Воеводство просуществовало до раздела Польши в 1772 году, когда Габсбурги, владеющие всеми титулами венгерских королей, создали на его основе Королевство Галичины и Владимерии (Königreich Galizien und Lodomerien).