Ответ на пост «Привкус "цветных революций": "США — неоколониализм посредством националистов»2

А почему некоторые с таким сожаленим пишут про "упадок идеологии в СССР"? Нет, крах СССР, безусловно, трагедия. Но СССР развалился не из за национализма (как раз наоборот, население СССР в большинстве своём высказалось за сохранение страны), он развалился из за предательства элит. А идеологию СССР нужно было не усиливать, её нужно было МЕНЯТЬ! Потому что худшее, что было в СССР - это идеология марксизма. Эта штука изначально была не то что бы нежизнеспособной (социальные организмы в принципе довольно живучи) - она была неконкурентоспособной.

Чтобы понять, что такое идеология марксизма, очень полезно посмотреть на современный феминизм.

У коммунистов капитализм, у феминисток - патриархат.

У коммунистов буржуй, у феминисток хуемразь.

У коммунистов "товарищ", у феминисток "сестра".

У коммунистов социализм, т.е. "госмонополия на средства производства" с последующим строительством коммунизма, у феминисток - лесбийский секс с искусственным оплодотворением, а в ожидаемом "светлом будущем" - размножение партогенезом.

И у феминисток, и у коммунистов есть более умеренные адепты (готовые на полностью равную семью как на компромисс и готовые на "артели" как на компромисс) и отмороженные (готовые делать аборт, если пол у ребёнка мужской, или, как Барабаш (кстати, где он?), заявляющие: "дело Сталина продолжим - буржуазию, душащую рабочий класс, уничтожим").

И коммунисты, и феминистки делают одну и ту же логическую ошибку: выдают частное за общее. Разумеется, и у коммунистов, и у феминисток были предпосылки к созданию их движений. Например, Андреа Дворкин была проституткой, а это почти всегда травмирующий опыт, плюс крайне отрицательная выборка мужчин. Манифест же коммунистической партии был написан Энгельсом под впечатлением от рабочих трущоб, с которыми он познакомился, когда завёл роман с девушкой из рабочего "класса".

И те и другие позиционируют себя как "наука". Являясь лженауками, построенными на нерепрезентативной выборке. Феминизм сейчас пытается пролезть в учебные заведения, на тему феминизма проводятся исследования.

И призывы запретить частную предпринимательскую деятельность - это полная аналогия призывов кастрировать всех мужчин. Да, есть злоупотребления. И за них нужно наказывать. Но на это есть полиция/трудовая инспекция/антимонопольная служба.

Так вот Вам про науку: есть такая штука, которая называется пирамида Маслоу. В ней перечислены практически все мотивы поступков здорового человека. И у предпринимателя, и у капиталиста есть в том числе и социальные потребности. Быть полезным обществу, быть принятым обществом. Главное - чтобы идеология не делила общество на "классы" или "сословия", чтобы человек не путался, кто для него "свои". Да, свобода предпринимательства без ограничений, без защиты прав работников приводит не только к отдельным злоупотреблениям, но и к отрицательному отбору (т.е. мерзавцы получают конкурентное преимущество). Но не все предприниматели и не все мужчины мерзавцы. Если бы капиталист (или, соответственно, хуемразь) был такой сволочью, какой его изображает коммунизм/феминизм, то никаких коммунистических и феминистических организаций не существовало бы в природе, как не могло быть в природе публичной антисоветской организации в СССР.

Так вот, само деление людей на "классы" - общеизвестный приём борьбы за власть, называемый "разделяй и властвуй". Стравливай между собой, ослабляй, становись сильнее сам.

Что касается национализма как главного инструмента развала страны - весьма симпатичное утверждение, но сложное. С одной стороны, нацистская Германия показывала весьма и весьма недурные экономические результаты. С другой стороны, разбавление титульной нации государства людьми с чуждой культурой - вполне себе инструмент "разделения и властвования". Или тут придётся либо применить готтентотскую мораль, ну, т.е. "национализм у нас - это хорошо, а национализм у них - это плохо", либо посмотреть на вопросы национализма более пристально.

По факту, коммунисты не справились с задачей построения более справедливого общества, нежели капиталисты. Потому что трудящийся в СССР жил значительно хуже трудящегося в Европе. Вот и весь критерий превосходства идеологии. Когда говорят, что "коммунисты за более справедливое распределение благ" - не за более справедливое, а за более равное. Потому что когда работающий человек не может купить нормальный автомобиль - это несправедливо.

Особенно доставляют "виляния задницей" отдельных экземпляров в ответ на неудобные вопросы. Виляния в стиле "колхозники сами не хотели до 1976 года получать паспорта, и только в 1976 году их заставили", а также "спекулянты скупили всю хорошую советскую дешёвую продукцию, чтобы перепродавать её по спекулятивным ценам, поэтому был дефицит". И куда делась эта скупленная спекулянтами продукция? Сгнила? Чтобы спекуляция окупилась, продукцию ведь нужно было продать. Откуда тогда дефицит? Почему тогда советсткие спекулянты торговали джинсами, жвачкой, импортными пластинками или "музыкой на рёбрах", а не советским "дефицитом"? Вполне были места, где можно было купить всё перечисленное. А в каком парке у советских спекулянтов можно было купить советский "дефицит", м?

Так вот, в технике для повышения надёжности системы применяют резервирование. На советское государство было слишком много завязано - и экономика, и идеология, и культура, и оборона. Деградировало государство - деградировало всё. Советская система была слишком централизована. В противоположность ей, многопартийность, рыночная экономика - это механизмы децентрализации, если хотите - резервирования. Условно, Intel, Apple и Google даже не почувствуют, если какой-нибудь американский министр ляпнет, что "персонального компьютера не может быть, может быть персональный автомобиль, персональная дача, персональная пенсия"... Но "программировать" такую систему сложнее, как, например, многопроцессорную систему. Но она намного более производительна. Другое дело, что открытость системы заставляет Вас бороться с уязвимостями и с попытками использовать эту открытость в деструктивных целях, но это уже совсем другая история.

Привкус «цветных революций»: «США — неоколониализм посредством националистов2

Национализм — самый надежный способ распродажи суверенитета, именно потому он оказался в основе всех переворотов в Восточной Европе

Рождение «революционной матрицы»

Базовый принцип управления любой революционной ситуацией был сформулирован римлянами и звучит как divide et impera: разделяй и властвуй. Но в каждом новом случае он оказывается надежно спрятанным под огромным количеством временных и местных особенностей, амбиций, интересов, информационных шумов и бурь страстей, в силу чего его, как правило, не видят.

Непосредственные участники событий обычно искренне полагают, что происходящее с ними уникально, неповторимо и действительно открывает дверь в некую новую светлую реальность. И они, как правило, столь же искренне разочаровываются, когда результаты неизменно оказываются обратными ожидаемым.

На заре индустриализации ответ на вопросы, как этот принцип работает и почему крупному государству выгодно иметь в качестве контрагентов государства малые, дал еще Александр Гамильтон в своих дискуссиях с другими отцами‑основателями США о том, как построить великую Америку. Да, в экономике размер имеет значение. Крупная экономика, имеющая под собой крупный рынок, всегда может окупить создание дорогостоящей высокотехнологичной продукции, а малая — никогда. Образно говоря, метро в деревне построить можно, но окупить затраты — никогда. Соответственно, крупное государство по определению будет технологическим донором для малых, с каждой новой инновацией укрепляя их зависимость от крупного. Колониализм в этом случае совсем не обязан быть прямым, экономическое подчинение будет не менее эффективным.

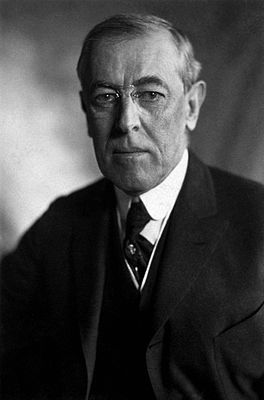

На рельсы же современной практической политики этот принцип поставил американский президент Вудро Вильсон. Если в начале Первой мировой войны США, став кредитором воюющих стран, еще скромно рассчитывали на «союз центров белой расы в лице триумвирата США, Британской империи и Германской империи», то к завершению войны, когда задолженность перед Америкой выросла до фантастических размеров, Соединенные Штаты решили добавить к статусу главного кредитора западного мира и статус его архитектора. Вильсон в этой связи заявил: «Нам в значительной мере приходится финансировать мир, а тот, кто финансирует мир, должен понимать его и управлять им по своему знанию и разумению».

Беспорядки на улицах Бухареста. Аналитики до сих пор задаются вопросом, отчего при свержении «тирана» Чаушеску погибло сто человек, а после его задержания и казни — более 900…

Национализм как движущая сила и «камикадзе»

Разумение было простым и прагматичным: империи, с которыми еще вчера жаждали сотрудничать США, были объявлены «тюрьмой народов», в силу чего подлежали расщеплению на национальные государства. Последние из‑за своих малых размеров должны остаться в аграрной парадигме: те предприятия, которые могли там возникнуть, могли быть только американскими, без передовых технологий и с американской собственностью. Институализировала этот раздел Лига Наций, главное политическое детище Вильсона.

Собственно, при этом разделе империй Вильсоном и была сформулирована матрица будущих «цветных революций»: их движущей силой должен быть национализм.

Дело в том, что ни одна национальная культура выделившихся из империй стран Восточной Европы не имела ни опыта государственного управления, ни, что более важно, опыта индустриального производства. Поэтому ни в одном национализме не было и не могло быть рецептов, которые бы вывели их на индустриальный уровень развития. Более того, такой вопрос даже не ставился по той простой причине, что главным врагом национализма всегда будут другие нации и на борьбу с ними направят все силы политической системы. Вопросы экономики, таким образом, тем надежнее будут в руках находящихся «над схваткой» американских корпораций.

Отметим, что этот рецепт полностью сработал. Лига Наций постоянно порождала межнациональные конфликты, не урегулировав ни одного из них, и в итоге, запутав до предела клубок противоречий, приготовила Вторую мировую войну.

СССР и Восточная Европа: хроника развала

СССР, как известно, сумел не попасть в «доктрину Вильсона», объединив народы вокруг советской идеи, и вполне успешно, хотя и болезненно, прошел порог индустриализации. Казалось бы, проблемы решены системно и надолго. Но в конце 1980‑х социалистическая система враз обрушилась: вначале в странах соцлагеря наблюдалась череда революций, впоследствии брендированных как «бархатные», затем в странах народной демократии в одночасье произошла смена режимов. А после сколлапсировал и СССР, распавшись на 15 государств.

Такому развитию предшествовала довольно длинная череда событий, которые, нанизываясь одно на другое, в итоге привели к обвалу. Первое событие датируется далеким мартом 1954 года, когда Георгий Маленков, тогда занимавший пост председателя Совета Министров СССР, под давлением Хрущева и Берии подписал указ о преобразовании Народного комиссариата государственной безопасности в КГБ, подчинив последний Совету Министров. Очевидная причина — страх номенклатуры перед возможностью возврата репрессий, однако не меньшим резоном была и борьба за власть: Маленков, возглавлявший правительство, намеревался держать главную силовую структуру под своим контролем.

Ключевой в этом решении — последний пункт. Дело в том, что архитектура советской власти была простой, но функциональной, основанной на четком разделении функций. Так, КПСС, исходя из идеологических приоритетов, ставила задачи и контролировала кадровые назначения, правительство эти задачи исполняло, а контроль за исполнением возлагался на силовую структуру — НКГБ. Следствием добросовестного исполнения был карьерный взлет, а ошибки и просчеты, повлекшие потери, могли стоить не только должности, но и стать причиной репрессий.

Подчинение проверяющих проверяемым — а именно это сделал своим указом Маленков — кардинальным образом ломало логику этой архитектуры. Функция контроля перестала быть возможной, поскольку отныне добросовестный контроль за исполнением решений мог стоить должности и карьеры уже проверяющему. Это практически мгновенно привело к коррупционированию системы.

Легко увидеть, что на этом решении фактически началось омертвение и догматизация советской идеологии.

Ведь, по сути, любая идеология представляет собой контракт между властью и обществом: власть декларирует четкую систему координат добра и зла, хорошего и плохого, и общество, понимая, что поощряется, а что — наказывается, что перспективно, а что — нет, на уровне индивидов может уверенно строить свои жизненные планы.

Тут же произошло разделение слова и дела: КПСС, оставшись без инструмента контроля, больше не управляла, а лишь олицетворяла и могла разве что в наиболее громких случаях снять с должности провалившегося управленца. Слова стали постепенно существовать отдельно, все больше превращаясь в мало к чему обязывающий ритуал, а дела — отдельно. Собственно, это и породило эпоху застоя, набравшего полные обороты уже при Брежневе.

Идеология устойчивости и парадигма краха

Второе значимое событие тоже связано с Хрущевым.

Мало кто знает, что влияние СССР в странах социалистического лагеря при Сталине было организовано просто и рационально: идеологическая общность подкреплялась контрольным пакетом Советского Союза во всех ключевых предприятиях стран Восточной Европы. Что важно, эти контрольные пакеты не были взяты силой: за них уплатили немецкими репарациями, которые недополучил СССР.

Таким образом, Сталин построил и механизм повседневного экономического влияния СССР в Восточной Европе. Однако одним из первых своих решений Хрущев безвозмездно передал все контрольные пакеты правительствам стран социалистического блока с благодушной мотивировкой «это же наши идеологические братья».

Одним из катализаторов «бархатной революции» в Чехословакии стал фейк о якобы убитом полицией студенте.

Благими помыслами, как известно, вымощен путь в ад. Без повседневного инструмента контроля и, самое главное, без совместно извлекаемой выгоды от функционирования производств в странах Восточной Европы и на фоне процессов догматизации советской идеологии расхождение интересов местных элит и Советского Союза было запрограммировано. Это не замедлило проявиться в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии — в 1968‑м и в Польше — в 1980‑м. Уже тогда стало очевидным, что после решения Хрущева у СССР не осталось никакого действенного инструмента влияния в Восточной Европе, кроме силового, чем он и пользовался в режиме «тушения пожара». Каждое применение силового инструментария лишний раз дискредитировало советскую идеологию, выявляя ее нарастающую нефункциональность, и лишний раз стимулировало процессы ее закоснения.

Мы лишь бегло упомянем ряд других фатальных решений Хрущева, подорвавших конкурентоспособность советской экономики и критичным образом затормозивших ее развитие. Большинство из них, разумеется, легитимировались благими намерениями. Так, в оплату труда внедрили принцип справедливости, в итоге оказались уравнены предприятия, использовавшие новое и старое оборудование, вследствие чего были уничтожены низовые стимулы к модернизации производств. Принцип гегемонии пролетариата привел к заморозке роста зарплат интеллектуального класса, который по мере превращения идеологии в ритуал все чаще обнаруживал себя бесполезным «пятым колесом в телеге» и уходил во внутреннюю фронду, а то и в диссидентство. Тем временем экономическая отчетность учитывала лишь количественные параметры (пресловутый «вал») при полном игнорировании качественных показателей.

Перестройка, или Режим саморазрушения

В свете вышеизложенного неудивительно, что к 1980‑м годам СССР обнаружил себя в состоянии глухой обороны. Идеология уже окончательно закоснела, превратившись в формальность, практически не связанную с реальной жизнью. Общество знало, что карьеру и преуспевание гарантируют совсем другие вещи, связанные с близостью к начальству. В экономике было засилье номенклатуры, по сути ставшей наследственным красным дворянством, что делало коррупцию массовой и, за редкими исключениями, практически ненаказуемой. При этом и для элит стран Восточной Европы такая ситуация была более чем комфортной: промышленность стабильно получала заказы из СССР безотносительно качества производимой продукции, а внутренний порядок они могли выстраивать по своему усмотрению с соблюдением идеологических формальностей, но без особой оглядки на Советский Союз.

Ключевым экономическим событием, запустившим развал всей этой системы, стало обрушение нефтяных цен, спровоцированное Саудовской Аравией после вхождения советских войск в Афганистан.

Саудовская Аравия, обладавшая на тот момент половиной разведанных запасов нефти и имевшая крайне низкую себестоимость добычи, на самом деле могла диктовать рынку цену — и уронила ее ниже советской себестоимости добычи. Лишившись нефтедолларов, СССР оказался в тяжелом, но, в принципе, еще вполне переносимом положении. Запас прочности был велик, и даже эту ситуацию можно было пережить. Но тут возникли реформы Горбачева, избравшего мишенью ту самую идеологию, которая, превратившись в формальность и ритуал, тем не менее продолжала исправно исполнять свою функцию, сохраняя вместе и Советский Союз, и социалистический блок.

Идею перестроечных реформ можно описать простым примером: чтобы перелить воду из одного стакана в другой, разбивается полный стакан в расчете, что освободившаяся вода сама перельется в пустой.

На примере воды абсурдность такого подхода очевидна, но в случае перестройки он вполне сработал. Идеологическая основа, хоть как‑то объединявшая советское общество и уравновешивавшая экономическое отставание СССР за счет осознания советским обществом своей миссии справедливости, довольно быстро разрушилась, после чего аргумент о качественном разрыве жизни в СССР и странах Запада стало просто нечем крыть. Более того, именно идеологию объявили корнем зла. КПСС, еще с маленковских времен сохранявшая в своих руках единственный инструмент в виде кадровых назначений, закрепленный в шестой статье Конституции о руководящей роли КПСС, оказалась под давлением Горбачева, требовавшего перемен. Но все, что она могла сделать, — снять одних назначенцев и поставить на их место других. Это в принципе не могло повлиять на общее положение и делало публичным фактическое бессилие и КПСС, и советской идеологии.

Под аналогичное давление попали и компартии стран Восточной Европы: горбачевское требование «борьбы с застоем», как и в СССР, порождало там аналогичную кадровую чехарду и перетряски с аналогичным же эффектом. По сути, советское руководство, разрушая собственную систему, подрывало и легитимность восточноевропейских союзников, ставя их под удар критики и заставляя рубить сук, на котором они сидели.

Тем самым восточноевропейские страны, подставленные Горбачевым, оказались в положении легкой и желанной добычи для Запада. Фактор последнего присутствовал всегда, но только теперь получил шансы сработать. Запад предсказуемо вновь избрал своим орудием местных националистов, которые легко нашлись в рядах культурной элиты.

Ставка была хорошо просчитана. Так, культурная элита, изнывавшая от своего положения «пятого колеса в телеге», везде давно раскололась на официальные, творившие в закосневающей идеологической парадигме, и контрэлиты, критиковавшие существовавший порядок вещей. Понятно, что наиболее благодарных точек опоры для критики было две: во‑первых, национализм, досоветское аграрное прошлое, которое так или иначе идеализировалось, а во‑вторых, развитые страны капитализма, находящиеся в непосредственной близости, в первую очередь ФРГ и Австрия.

Обе точки опоры были маргинальными и непримиримыми с существовавшей реальностью. Так, для национализма понятным образом не было места в коммунистической парадигме, поскольку марксистская идеология опиралась на идею интернациональной солидарности трудящихся. Капиталистический же уклад с его опорой на индивидуальное потребление напрямую отрицал первичность потребностей общества в целом, на которой основывалась социалистическая экономика.

В силу маргинальности националистические культурные элиты не имели и в принципе не могли иметь управленческого опыта, по определению были зависимы от западных центров принятия решений, которые могли привести их к власти.

Собственно, готовясь сорвать подготовленный для них Горбачевым плод в виде стран Восточной Европы, Запад отводил им роль силы, которая под разговоры о национальном возрождении обеспечит передачу собственности в управление западным корпорациям.

Разрушение советской идеологии, ее делегитимация на фоне экономического кризиса создали для националистов поле деятельности. Перестав быть «запретными», те в одночасье превратились из маргиналов в быстро набиравших авторитет лидеров общественного мнения. Тезис о «потерянном времени в составе социалистического лагеря» вел к актуализации национальных мифов, которые, разумеется, все были родом из доиндустриальной эпохи, а значит, в их контексте созданная и развитая СССР промышленность осмысливалась уже не как достояние, а как обуза, навязанная «старшим братом». Объектом их социализации стала молодежь, и идея, что избавление от всего, связанного с социализмом, тут же автоматически сделает уровень жизни равным западному, распространилась повсеместно.

«Раскачивание»: эмоции вместо мыслей

Первый «прорыв» на линии соприкосновения социалистического лагеря и капиталистического мира — решение Венгерской социалистической партии, где за год до того «реформаторы» сместили прежнего руководителя Яноша Кадара, открыть границы и разрешить осенью 1989 года свободный вылет на территорию ФРГ и выезд в Австрию. Продиктованное стремлением снизить социальное давление, оно его только повысило, поскольку наглядно демонстрировало слабость власти и ее неспособность решать проблемы самостоятельно. Месседж был воспринят всеми странами Восточной Европы: через Венгрию устремилась многотысячная волна беженцев из ГДР. В условиях идеологического коллапса и экономического кризиса сравнение в принципе не могло быть в пользу стран социализма. Социальная температура повсеместно повышалась до критических значений.

Проведенный в 2009-м социологическим институтом Ipsos (ФРГ) опрос показал, что каждый седьмой немец оценивает падение Берлинской стены негативно…

Непосредственным же началом «бархатных революций» стал отказ Горбачева задействовать советские войска, размещенные в большинстве стран Восточной Европы, для стабилизации режимов, озвученный им на Политбюро СЕПГ 7 октября 1989 года. Весть об этом разлетелась мгновенно, и в тот же вечер на берлинские улицы вышли демонстранты, которые скандировали: «Горби, помоги!» Главным врагом окончательно стали собственные элиты. Месяц нараставших уличных протестов — и уже 9 ноября была разрушена Берлинская стена, разделявшая Западный и Восточный Берлин. Дальнейшее развитие событий фактически предопределилось: уличные протесты стали повсеместными.

Матрица раскачивания толпы везде была примерно одной и той же. Это обвинения власти в полной некомпетентности и коррумпированности, стигматизация советской идеологии, наклеивание ярлыка коммунистической диктатуры, снос памятников, слухи о гибели демонстрантов.

Кстати, зачастую такие слухи не подтверждались, но разгоряченные демонстранты правде уже не верили. Это логично: толпа как социальное образование представляет собой расколотый субъект, где эмоциональная составляющая переживается толпой, а право думать и озвучивать, что правда, а что нет, делегировано лидеру.

Вопрос раскачки толпы всегда сводится к повышению эмоционального градуса, чтобы не давать ей «остыть» и начать думать самостоятельно.

«Власть без власти»

Примечательно, что прежним элитам нигде не удалось удержать власть. «Реформаторы», сдавшие власть, предсказуемо проиграли на ближайших выборах, и далеко не последнюю роль в этом сыграло западное финансирование местных националистов.

Инвестор, вкладывающийся в выборы, рассматривает их как инвестицию, которая должна окупиться, желательно с хорошей прибылью. Поэтому последние, придя к власти, первым же делом провели приватизацию, за бесценок распродав западному капиталу модернизированные и вновь построенные СССР предприятия, что, собственно, и было ставкой Запада в «бархатных революциях».

Позднейший анализ показал, что Запад стал собственником в ряде случаев до 90 процентов активов стран Восточной Европы, по сути, получив в свои руки их экономический суверенитет.

Таким образом, новые националистические правительства оказались «властью без власти»: отвечать за социальный менеджмент в условиях, когда ключевые ресурсы контролируются не ими, значит объяснять, почему стало плохо, без возможности что‑либо реально сделать.

Были свернуты социальные программы, а для пущей надежности экономический контроль над Восточной Европой дополнился силовым: все восточноевропейские страны вступили в НАТО. Логичным образом национализм, провозглашающий приоритет собственной нации, стал самым надежным способом распродажи фактического суверенитета. «Доктрина Вильсона», простая и логичная, опять сработала.

Кирилл КОКТЫШ, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук.

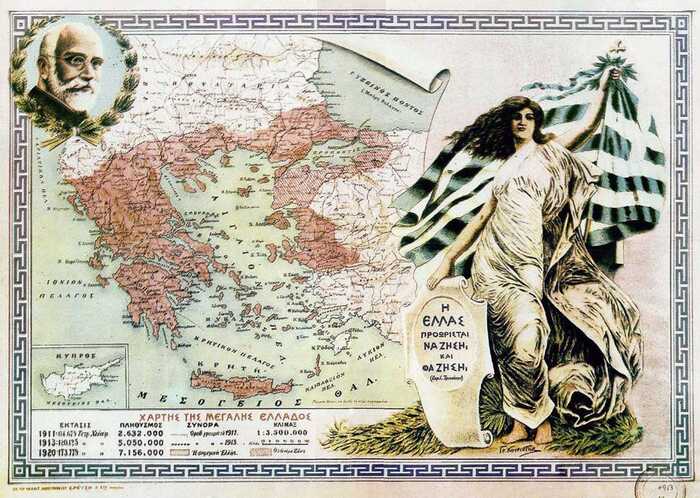

Греческий Понт и почему теперь его не найти на карте

Знаете ли вы, что такое Энозис? Если вы слышите это слово впервые, то можете подумать про какое-то лекарство или термин из геометрии. В реальности же это идея о том, что всем грекам нужно объединиться и жить в едином государстве. Возможно, когда-нибудь мы обсудим это явление целиком, но сегодня коснемся лишь одной из его составляющих. Так вот, столетиями греки стремились возродить независимую государственность. Сначала речь шла про маленькие островные государства в ионическом море (Ионическая республика), потом про настоящую греческую республику к середине 19 века. Но, завоевав право жить отдельно от турок хотя бы на полуострове Пелопоннес, греки не стали останавливаться. Еще бы, ведь за спиной такая история. И так много соотечественников, все еще живущих в границах стареющей османской империи.

Итак, к первой мировой войне Османская империя представляла из себя едва живой полу-труп некогда великой империи. И как это часто бывает с наследством богатых, но не особо любимых стариков с кучей родственников и соседей, все окружающие жадно потирали руки в ожидании безутешной кончины. Прямо перед первой мировой, турки поучаствовали в двух балканских войнах. В первой балканской войне союзники - болгары, греки и сербы с черногорцами растоптали за 3 месяца боев турецкую армию и поделили всю европейскую территорию Османской империи. А через полгода, уже во второй балканской войне, все объединились против болгар и растоптали их. Причем всего за месяц и не слабее турок.

Как бы то ни было, но в обоих балканских войнах Греция вышла победителем. Не будем углубляться в детали, но и в последовавшей вслед за этим мировой войной, Греция оказалась на стороне Антанты. Причем вступила в войну в июне 1917 года, то есть под самое закрытие мероприятия и распределение призов. И немудрено, что греки повсюду почувствовали, что их мечта как никогда близка. Может быть именно сейчас Греция вернет и Смирну, и Константинополь, и Эгейские острова, и Кипр и может быть даже, чем черт не шутит, далекое Причерноморье….

Что ж, на юго-востоке черного моря греческие поселенцы появились задолго до Римской империи и Александра Македонского. Две с половиной тысячи лет назад понтийские земли становятся сатрапией персидского царя царей, Дария I. Здесь же к III веку до н.э возвышается знаменитое Понтийское царство царя Митридата. Примерно в то же время важную роль в торговле в регионе начинает играть портовый город Трапезус. Со временем его начинают называть Трапезунт (через Т на конце), а Понтийское царство попадает сначала в полную зависимость, а потом напрямую в состав римской республики. Кстати окончательно захватывает Понт сам Юлий Цезарь и именно в честь этой победы возникает крылатая фраза “Veni, vidi, vici” или “Пришел, увидел, победил”.

Но перейдем на тысячу лет вперед. Западный Рим уничтожен, Византии тоже уже скоро конец. Крестоносцы берут Константинополь, а некогда императорская династия Великих Комнинов бежит к Грузинской царице Тамаре и с ее помощью основывает в 1204г новое государство - Трапезундскую империю. Как несложно догадаться со столицей в теперь уже Трапезунде (через Д на конце). Но ее история насчитывает всего 257 лет и в 1461 году Трапезундская империя - уже последнее греческое государство. Тут Османская империя и стирает ее с лица земли.

Как бы то ни было, ко времени первой мировой войны, в понтийском регионе, в городах Синоп, Трапезунд и многих других вдоль Черноморского побережья проживали сотни тысяч людей, называвших себя “Понтийскими греками”. В 1904 году в городе МерзифОн близ Трапезунда было основано тайное общество Понтийцев, ставившее главной целью основание независимой Понтийской республики. Так вот, с началом Первой мировой войны, правительство Османской империи не без оснований стало считать этих самых понтийцев вместе со старшими братьями “неблагонадежными”. А к 1916 году началось выселение христианского населения в глубь Анатолии. В первую очередь это коснулось греков, армян и ассирийцев, которые особенно приветствовали наступающую русскую армию. Однако, в начале апреля 1916 год османская администрация, составлявшая Трабзон (так называется Трапезунд по турецки), передала власть православному метрополиту Харилаосу Филиппидису. А 16 апреля власть в Трабзонском вилайете перешла в руки временного правительства во главе с греческим комитетом. Вошедшая русская армия решила оставить Филиппидиса губернатором.

И может быть дальше все бы было хорошо, ведь начиная с этого момента понтийский национализм начал разрастаться как грибы после дождя, но случилась февральская революция в россии. А за ней и октябрьская, после которой русские войска были выведены из Трапезунда. К этому моменту идеи о независимости гордой причерноморской республики уже во всю захватили умы греческих националистов. Оцените, что к этой минуте уже был организован центральный национальный комитет понтийцев в Ростове, общество понтийцев в Стамбуле, Всепонтийский съезд в Марселе и десятки других подобных советов и коммитетов. А Митрополит Филиппидис во всю декларировал идеи национальной идентичности понтийцев и тайное понтийское общество МерзифОна получало иностранную политическую и финансовую поддержку из США, Европы, и до поры до времени из России. В городе Карс была создана “Кавказская греческая дивизия”, а в Закавказье действовал “Греческий военный корпус”.

Но история иронична. И как видите, когда Понтийцы были в шаге от успеха, все переменилось. Ушедшие русские войска оставили все понтийские земли беззащитными. Турция, являющаяся уже не едва живым государством, а натурально разложившимся трупом империи, в последние секунды своей жизни вползает в Трапезунд и другие восточные города и учиняет там самую настоящую этническую чистку. Погромы и акты того, что принято называть геноцидом греков, армян и ассирийцев, привели в период с 1914 по 1922 год по разным оценкам к гибели 350 тысяч только понтийских греков. В печально известных турецких трудовых батальонах смертность в некоторых подразделениях достигала 80%. В такие батальоны на нужды тыловых строительных работ сгоняли всех мужчин призывного возраста, а позже стали брать и подростков. Батальоны состояли и из греков и из армян и из ассирийцев.

Вслед за поражением в первой мировой, разложившийся труп османской империи окончательно потерял целостность. Территории на западе Анатолии были оккупированы Грецией, на юге Италией, а на севере только что появившейся армянской республикой. Но это же поражение разожгло в турках националистический пыл. Видя, что их страну разрывают на куски, простые турки только сильнее озлобились и все более агрессивно вели себя по отношению к инородцам.

Так печальную известность получил Топал Осман - командующий турецким ополчением, который в конце мировой войны и последовавшего за ней хаоса тиранил понтийское население в районе Трапезунда. Сжигал деревни, насиловал всех подряд и убивал без разбора. А однажды даже вынудил жертв разоренной греческой деревни подписать документ, что нападение было совершено не турками, а армянами. Справедливости ради, его все-таки обезглавили сами турки в 1923 году, но к тому моменту он успел стать ужасом всех христиан причерноморья.

На фоне кровавой резни в Понтийских территориях, в Париже проходила Парижская мирная конференция.. Митрополит Хрисанф Филиппидис прибыл туда, поскольку в самом Трапезунде он уже находиться без угрозы жизни не мог. Туда же прибыл и Леонидас Ясонидис, глава совета греческих общин. На полях конференции, они воззвали народы мира к признанию независимости республики греческого Понта. Филиппидиса за это в Турции заочно приговорили к смертной казни.

И вот кажется, самое время заручиться поддержкой сильных мира сего и вернуть греческому миру давно утерянные земли. Но премьер-министр Греции, Венизелос, к сожалению, посчитал, что Греция просто не в состоянии переварить еще и защиту понтийского побережья. А поддержать самостоятельность нового государства без греческой защиты не посчитал нужным. На полях конференции, у него были другие дела - кому достанутся Эгейские острова, кто получит Родос, как Греки будут контролировать Смирну и прочие дела для важных людей. Кстати, о больших дядьках - главный герой этих переговоров, президент США, Вудро Вильсон, и тут применил свой любимый навык - рисование новых границ на карте. При его непосредственном арбитраже, только что появившейся Армении были переданы огромные территории, в том числе Трапезунд. А само государство-прецедент получило название в историографии “Вильсоновская Армения”. Пусть для понтийских греков это и не было победой, но сулило лучшую жизнь, чем при турках.

(фотографии геноцида и убийств выкладывать не буду, в интернете их найти можно без труда в огромном количестве)

Но знаете к чему приводят скорые решения, принятые без понимания ситуации? Все правильно - как только армяне попытались в 1920 году вступить на земли, полагающиеся им по арбитражу Вудро Вильсона, турки Кемаля Ататюрка перешли в контрнаступление. Вообще, все события начала 1920 годов принято в турции называть войной за независимость. Резюмируя лишь, что по итогу этой “войны за независимость”, армяне были разгромлены. Греки на западе тоже были разгромлены. Как и восстание понтийцев 1919 года. Турция утвердилась в границах, близких к современным, а сотни тысяч людей были убиты, депортированы или бежали из своих родных мест.

Именно тогда неиссякаемые потоки греческих беженцев бросились в Россию и континентальную Грецию. Так, по переписи населения 1926 года, в СССР проживало больше 200 тысяч понтийских греков (хотя по разным оценкам их было в несколько раз больше). Также, турки напрямую, согласно греко-турецким договорам об обмене населения (после разгрома греческой армии а Анатолии), выдворили в грецию 182 тысячи понтийцев. И как итог, греческое население понта за время с начала первой мировой до 1923 года сократилось с 700 тысяч человек до значений, близких к нулевым.

А, государство, которое так официально и не объявили, даже несмотря на то, что у него был и свой флаг, и свое правительство и даже какие-никакие ассоциированные вооруженные силы, навсегда кануло в лету, забрав с собой и все надежды греков вернуть родные земли. Да и греков, которые были рождены на этих землях уже практически нет. А вместе с ними в темную и хололдную пучину истории навсегда погружается республика греческого Понта, потомок Трапезундской империи, царства царя Митридата и древних Эллинов.

Если понравилось, переходите смотреть моё видео про Понт на Ютьюбе. Отсюда просмотр не засчитается).

Вам просто, а мне добавит стимула писать еще больше интересных постов!

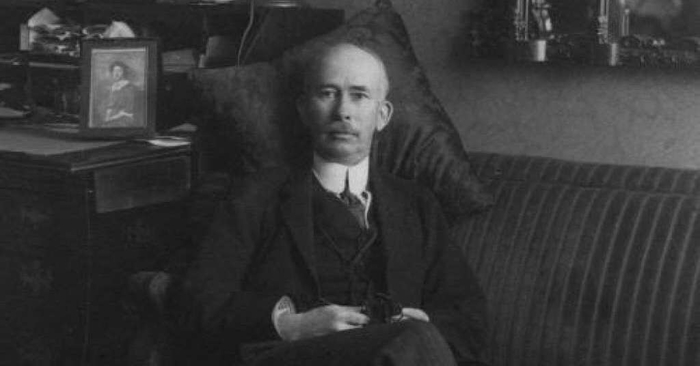

Существует ли фраза помощника Вудро Вильсона о разделе России на несколько государств?

23 декабря 2021 года Владимир Путин упомянул цитату советника президента США о том, что «всему миру будет спокойнее», если на месте России появится пять новых стран. Мы проверили достоверность этой цитаты.

(Для ЛЛ: атрибуция цитаты верная, хоть она слегка искажена и дана без контекста)

На прошедшей недавно пресс-конференции журналист британского телеканала SkyNews задал российскому президенту вопрос: «Что, как вы думаете, Запад не может понять о России или о ваших намерениях?» Путин ответил, что Россия и Запад, как ему кажется, живут «в разном мире», упомянул расширение НАТО, а затем заявил:

«Вот, смотрите, ещё в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединённых Штатов, сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и ещё четыре государства в европейской части". В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства — не великие империи, а в небольшие государства, 60–80 млн человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас осталось только 146 млн, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление».

На сайте библиотеки Йельского университета опубликованы дневники Эдварда Хауза — американского дипломата и неформального советника президента США Вудро Вильсона. Наибольшую известность Хауз получил в годы Первой мировой войны, когда сначала стал представителем Вильсона в Великобритании, Франции и Германии, а после вступления США в войну (1917) был посредником во взаимодействии с Антантой. Хауз также участвовал в разработке знаменитых «Четырнадцати пунктов», предложенных его патроном в качестве основы для построения будущего мира без войны, и представлял США на конференции союзников после заключения перемирия.

В записи из этого дневника от 19 сентября 1918 года говорится:

«Она (Россия. — Прим. ред.) слишком большая и слишком однородная для безопасности мира. Я бы хотел видеть Сибирь отдельной республикой, а европейскую Россию — разделённой на три части. Британская империя не представляет такой же опасности миру, как Российская империя под руководством монарха. Составные части Британской империи в любое время могут стать автономными, Индию они не смогут бесконечно удерживать в этом виде. Даже сейчас Индия — это источник слабости, а не силы империи».

Впрочем, восприятие этой цитаты ощутимо меняется, если прочитать всю запись целиком, а не только этот фрагмент. В самом её начале Хауз отмечает, что «практически полностью не согласен» с тем, как президент Вильсон реагирует на ситуацию в России. Американский лидер, в свою очередь, идеи разделения России не поддерживал. Напротив, в конце мая 1918 года американское правительство направило представителю США при Антанте сообщение, в котором говорилось:

«Президент считает, что бедствие в России накладывает на нас обязательства непоколебимой верности принципам территориальной целостности и политической независимости этой страны». Далее Вильсон отдельно подчёркивает, что идея о том, что Японии можно было бы передать часть азиатской территории России, «неприемлема», а все военные действия в отношении противников (Германии и её союзников), которые могут быть связаны с портами в Мурманске и Архангельске, должны проходить «в условиях однозначного одобрения русских и не должны иметь своей конечной целью восстановление "старого режима" или любое другое вмешательство в политическую свободу народа России».

Таким образом, в своём ответе президент Путин упомянул подлинную цитату, взятую из дневника американского дипломата Эдварда Хауза, исказив лишь число «государств в европейской части России». При этом частное мнение Хауза, зафиксированное в неофициальном документе, как минимум в середине 1918 года серьёзно отличалось от позиции руководства США. Будучи вырванной из контекста, цитата действительно звучит грозно, однако делать на её основе выводы о том, что на протяжении уже более века «западные партнёры» ставят перед собой цель разделить Россию на несколько государств, — как минимум спорно.

Мы благодарим Бориса Львина за помощь в подготовке публикации.

Наш вердикт: верная атрибуция цитаты

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте.

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в Simplecast, «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream.

Почитать по теме:

1. Yale University Library Digital Collections. Edward Mandell House Diaries

2. Правда ли, что США обещали Горбачёву не расширять НАТО на восток?