Почему моя активность по контенту резко возрастает в результате участия в холиваре?.. Вот этот вот пост для тех, кто когда-нибудь пожелает поучаствовать в споре о литературном языке и литературной норме.

Оказывается, на свете есть как минимум два человека, которые свято уверены, что литературные нормы – это что-то про художественную (и, скорее всего, прямо классическую) литературу. Но разница таки есть.

Что нам говорит Большая Российская энциклопедия?

“ЛИТЕРАТУ́РНЫЙ ЯЗЫ́К, наиболее развитая и сознательно культивируемая разновидность национального языка, которая обслуживает все коммуникативно и социально значимые ситуации человеческого общения. Определение «литературный» при слове «язык» исторически объясняется тем, что первоначально литературным называли язык, на котором создавалась худож. лит-ра, и этим он отличался от языка бытового общения, языка ремесленников, промысловиков и т. п. Это характерно как для рус. Л. я., так и для большинства Л. я. Европы: исторически их основу составил язык поэзии, худож. прозы, отчасти нар. эпоса и религ. лит-ры.

Чтобы не было путаницы между понятиями «Л. я.» и «язык литературы», в первом случае иногда используют термины «стандарт» или «стандартный язык». <...> Со временем содержание термина «Л. я.» радикально изменилось: литературной стали называть ту разновидность нац. языка, которая наиболее пригодна для коммуникации в большинстве социальных сфер – в науке, образовании, дипломатии и юриспруденции, в деловых отношениях между людьми и учреждениями, в повседневном общении культурных людей.”

И если мы остановимся тут, то, вероятно, поймём, почему некоторые люди не отличают литературный язык и язык художественной литературы, но мы всё-таки дочитаем даже ту же самую статью дальше, потому что для понимания той или иной темы важно ознакомиться со всем наличествующим материалом, а не только тем, который понравился.

“Язык же худож. произведений – это нечто особое: основу его составляет Л. я., но широко используются элементы и любых др. подсистем нац. языка – гор. просторечия, территориальных диалектов, социальных и профессиональных жаргонов и др. (курсив мой)

Понятие «Л. я.» может определяться как на основе лингвистич. свойств, присущих этой подсистеме нац. языка, так и путём отграничения совокупности носителей данной подсистемы, выделения её из общего состава людей, пользующихся данным нац. языком. Первый способ определения лингвистичен, второй социологичен. Пример лингвистич. подхода к выяснению сущности Л. я. – определение, данное М. В. Пановым: «… если в одной из синхронных разновидностей языка данного народа преодолевается нефункциональное многообразие единиц (оно меньше, чем в других разновидностях), то эта разновидность служит литературным языком по отношению к другим». В этом определении имплицированы такие важные свойства Л. я., как его последовательная нормированность (не просто наличие единой нормы языковой, но и сознательное её культивирование), общеобязательность его норм для всех говорящих на нём, коммуникативно целесообразное использование его средств (это свойство вытекает из тенденции к их функциональному разграничению) и некоторые др. Определение обладает большой дифференцирующей силой: оно чётко отграничивает Л. я. от др. подсистем нац. языка.

При определении Л. я. через совокупность его носителей в основу кладутся признаки, которыми литературно говорящие люди отличаются от носителей просторечия, диалектов и жаргонов: данный нац. язык является для них родным; они родились и длительное время (всю жизнь или бóльшую её часть) живут в городе; они имеют высшее или среднее образование, полученное в учебных заведениях с преподаванием всех предметов на данном языке. Такое определение соответствует традиц. представлению о Л. я. как о языке образованной, культурной части народа.

Л. я. обладает рядом свойств, которые отличают его от др. подсистем нац. языка. Во-первых, он имеет и устную, и письменную форму (в отличие, напр., от диалектов, которые представлены гл. обр. устной формой). Во-вторых, это кодифицированная подсистема: она характеризуется более или менее устойчивой нормой, единой и общеобязательной для всех говорящих на Л. я., и эта норма целенаправленно культивируется и фиксируется в нормативных словарях и грамматиках. В-третьих, это полифункциональная подсистема: она пригодна для использования в разнообразных сферах человеческой деятельности. В-четвёртых, это функционально дифференцированная подсистема языка: в соответствии с многообразными сферами использования и разл. функциями, которые он выполняет, Л. я. делится на разновидности (книжную и разговорную) и функциональные стили; последние подразделяются на речевые жанры (напр., статья, монография, учебник, лекция, доклад на спец. тему и др. в пределах науч. стиля; закон, постановление, указ, резолюция, дипломатич. нота, коммюнике и др. в официально-деловом стиле; корреспонденция в газете, очерк, репортаж, обзор на междунар. темы, интервью, спортивный комментарий, выступление на собрании и т. п. в публицистич. стиле). В-пятых, Л. я. социально престижен: будучи компонентом культуры, он представляет собой такую коммуникативную подсистему нац. языка, на которую ориентируются все говорящие, независимо от того, владеют они этой подсистемой или к.-л. другой; такая ориентация означает не только стремление овладеть Л. я., но и понимание его большей авторитетности по сравнению с территориальными диалектами, просторечием, социальными и профессиональными жаргонами.”

В БРЭ же есть и статья о языке художественной литературы.

“1) язык, на котором создаются худож. произведения. В некоторых обществах совершенно отличен от повседневного, обиходного («практич.») языка. В этом смысле Я. х. л. – предмет истории языка и истории литературного языка. 2) Поэтический язык – система правил, лежащих в основе худож. текстов, их создания и прочтения (интерпретации). Эти правила всегда отличны от соответствующих правил обиходного языка, даже когда (как, напр., в совр. рус. яз.) лексика, грамматика и фонетика обоих одни и те же. В этом смысле Я. х. л., выражая эстетич. функцию нац. языка, представляет собой предмет поэтики и семиотики (семиотики лит-ры).”

Как видите, оба определения не совпадают полностью с литературным языком.

Подытожим.

Литературный язык не равен языку художественной литературы.

В художественной литературе, в зависимости от замысла автора, может быть использован любой вариант национального языка (жаргонизмы, диалектизмы, профессионализмы и прочие -измы как самый видный глазу пример).

Ниже приведу примеры из художественной литературы. Диалектизмы, например, могут быть использованы как в речи персонажа, так и в авторской речи.

“-- Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли (змеи – прим. авт.) водятся” (“Бежин луг”, И.Тургенев).

Липнет к окошку

Чёрная гать.

Девочку-крошку

Байкает мать.

Взрыкает зыбка

Сонный тропарь:

«Спи, моя рыбка,

Спи, не гутарь». («Вечер, как сажа…», С. Есенин).

Вы, можете, конечно, тоже употребить слово “казюли” в своей речи посреди Красной площади или в аудитории биофака, но вряд ли вас правильно поймут все присутствующие. Тем не менее, у Тургенева в речи персонажа такое есть.

Одна из важнейших функций литературного языка – обеспечить взаимопонимание между большим количеством носителей того или иного языка. В одной деревне говорят так, в другой эдак, а для взаимного понимания жители обеих деревень и соседних трёх городов используют общий вариант. Язык художественной литературы, хотя и основывается по большей части на литературной норме, не обязательно должен быть понятен всем носителям.

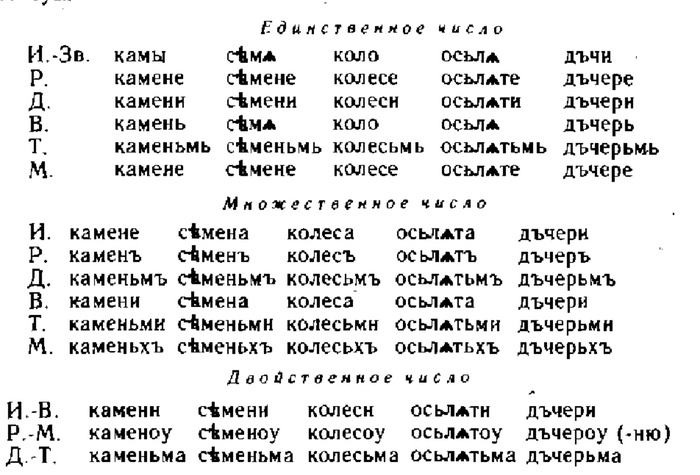

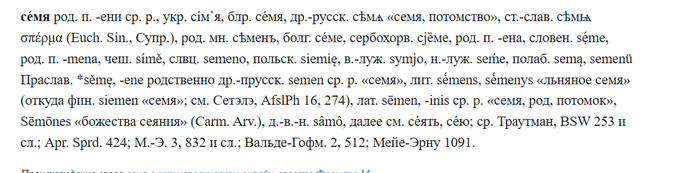

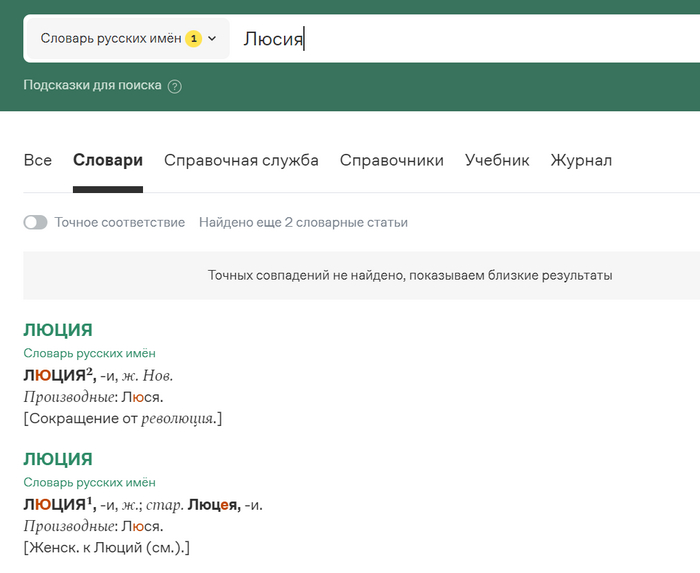

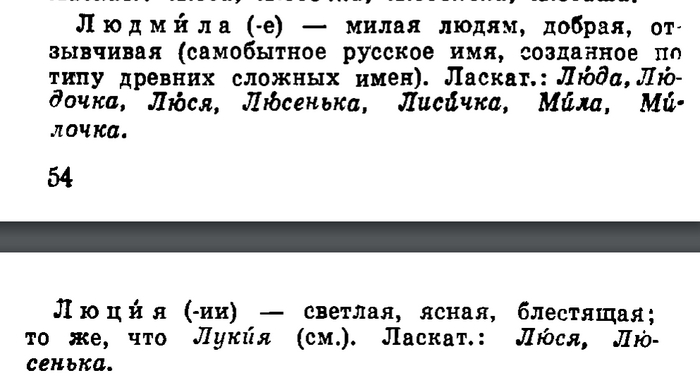

Не стоит путать литературную норму и широко (или не очень) распространённый вариант произношения/написания/склонения и т.п. Литературная норма является результатом кодификации, которую проводят конкретные учёные-лингвисты. Да, они смотрят на язык, который меняется в своём историческом и географическом “воплощениях”, более того, все лингвисты знают, что язык меняется, и что люди могут говорить очень по-разному. Тем не менее, литературная норма точно так же существует, для того, чтобы тот или иной вариант, бытующий в языке (бытовать явлению в языке не может запретить ни один самый авторитетный учёный), был признан частью литературной нормы, её должны кодифицировать определённые люди.

Литературная норма является единой и общеобязательной для всех говорящих на данном языке; она консервативна и направлена на сохранение средств и правил их использования, накопленных в конкретном обществе предшествующими поколениями. В то же время она не статична, а изменчива во времени и предусматривает динамическое взаимодействие разных способов языкового выражения в зависимости от условий общения.

Для языка художественной литературы требований общеобязательности, консервативности, сохранения правил использования языковых средств нет.

Снова обратимся к БРЭ:

“Инвариантно Я. х. л. характеризуется как система языковых средств и правил, в каждую эпоху различных, но равно позволяющих создание воображаемого мира в худож. лит-ре, «интенсионального, возможного мира» семантики; как особый интенсиональный язык, который строится по законам логики, но с некоторыми специфич. законами семантики. Так, в Я. х. л. (в каждой его системе – данного произведения, автора, цикла произведений) не действуют правила истинности и ложности высказываний практич. языка (предложение «Князь Болконский был на Бородинском поле» ни истинно, ни ложно в экстенсиональном смысле, в отношении к внеязыковой действительности); невозможна (в общем случае) замена синонимами практич. языка (нельзя, в контексте романа Л. Н. Толстого, вместо «Князь Болконский увидел лицо Наполеона» сказать «Князь Болконский увидел лицо героя Ста дней»); напротив, допустима более широкая семантич. и лексич. сочетаемость слов и высказываний, синонимич. замена в рамках имплицитных соглашений данного поэтич. языка, языка отд. произведения или автора («А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» – как синоним сомнения в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина») и т. д.”

Таким образом, путать литературную норму с языком художественной литературы не стоит. Это не смертный грех, но, если вы пытаетесь спорить на лингвистические темы, необходимо различать эти два варианта языка.

Почитать:

https://old.bigenc.ru/linguistics/text/2147351 Л.я.

https://old.bigenc.ru/linguistics/text/4924705 Я.х.л.

https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnaya-norma-russkogo-yazyka-i-ego-nositeli-tochki-peresecheniya