Гагарин-6

Работа

– Да, местные меня звали Коротким. Майор Корзон – глазами и ушами отдела. Я, как карту увижу, так в памяти сразу местность оживает. Углиху знаешь? За мостом по дороге на Олочи. Там и находились все, причисленные к четвёртому отделу. Будто колхозная бригада стояла, избы, кони, стайки. Так и называли себя – четвёртый отдел. Потом в Углихе, где жила семья Ван Пи Луна, построили барак, появились китайцы и полукитайцы, возникло несколько фанз, типа моей избушки, стали разводить огороды. Кто бы мог подумать, что тут обитают агенты особого отдела и разведотдела… Огороды на многие гектары, поливали из Серебрянки. Жили, в основном китайцы и полукровки. Кмитовы, Саша Суй, Коля Громов, Харчевы, Дементьевы, Ван Си Ю, Ван Пи Лун, Ли Хун Чи и другие.

Группы, обычно по два, редко три, человека, уходили оттуда. Было заведено: старший – опытный, то есть китаец или типа меня агент, другой для подстраховки – местный, чаще русский.

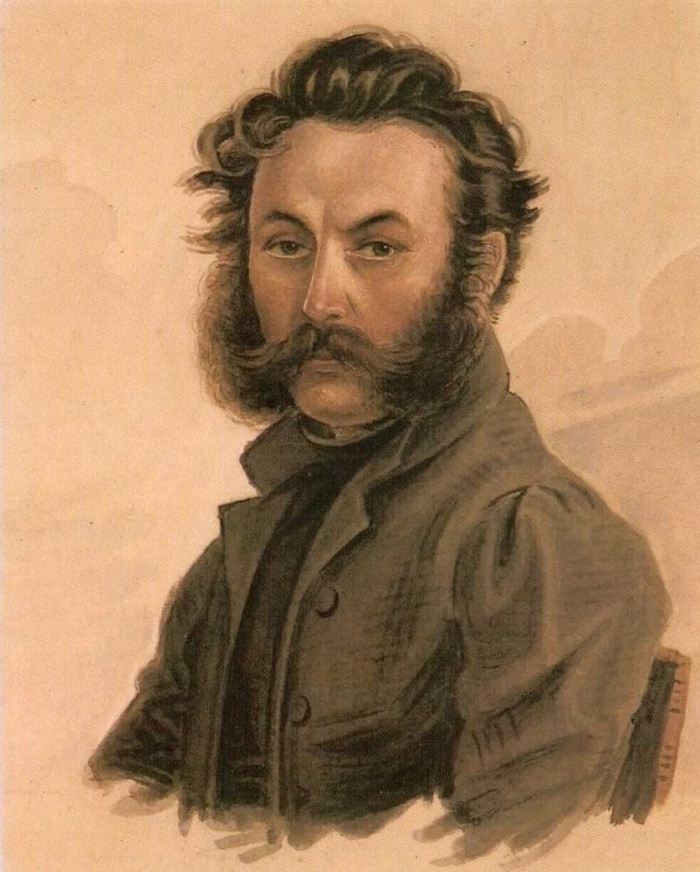

Так продолжал открывать мне свой мир дядя Серёжа Гагарин.

– Опытные агенты получали офицерский паёк, я тоже сидел на таком довольствии. А тем, кто ходил по одному разу, платили как за калым. Обычно писали липовые наряды и выдавали, как на производстве. Будто землю рыл, на строительстве работал или ещё что-то делал. Все семьи были заложниками. Так, что обязательно надо вернуться.

Японцы стали охранять границу с 1932 года. В этот же год я поступил на работу в комендатуру, зачислили в транспортный обоз. Через месяц после того, как поставили на довольствие, меня вызвали в особый отдел и предложили стать агентом, пообещав, что увеличат зарплату, паёк и дадут жилье. Я сразу согласился. А куда мне было деваться, убогому? Мы же были вольнонаёмными, жить приходилось чуть ли не по людям, но чаще у родни. А тут появился свой угол. Была возле конюшни изба для конюхов комендатуры, туда меня и притулили. Так я стал равным со всеми!

Особому отделу нужны были люди, знающие местность на той стороне. Там было зимовье моего деда и всё его хозяйство, там же мы пахали, сеяли, пасли скот. А я с детства возле деда околачивался. Вообще-то, местные люди вольно жили, могли на той стороне поселиться, могли на этой. Гражданская всех разделила и навела новые порядки. Поначалу я рассказывал офицерам: что и как находится той стороне, расположения деревень, старых зимовий наших людей, вплоть до всех построек, а также местонахождение домов и улиц деревень, которые образовывались после гражданской войны, привычки и уклад жителей, кто, откуда и как переселился.

Офицеры особого отдела забирали меня рано утром, и мы до поздней ночи передвигались по берегу, а то и лежали в кустах, изучая тот берег, места пограничных постов японцев, их передвижения. Часто я видел знакомых земляков на той стороне, которые поили коней и скот на Аргуни.

Гагарин продолжал рассказывать о прошлой жизни, а я начинал понимать, что в Углихе жили подневольные люди, рабы, готовые исполнить любой приказ особого отдела, ибо семьи их были заложниками. И каждого жителя местности могли призвать для выполнения особого «правительственного или государственного» задания, сделав его вечным заложником своего времени, откуда до него будут доноситься голоса знакомых людей. Он останется в этом времени, уже не сможет выйти оттуда и будет искать в других временах подобных себе.

Скляр стал подневольным из-за своей болезни, которая обрекла его на одиночество и оторванность от людей. Став агентом, он стал равным всем в той ситуации, которое диктовало время. Но время времени рознь, а потому я уже знаю, что повесть останется неоконченной...

Ещё через десятилетия...

Голос его звучит во мне до сих пор. Читатели требуют роман. Но зачем? Из некоторых романов сегодня сами же авторы костры жгут. Точка невозврата пройдена, теперь о никакой истории, как исповеди, не может быть и речи, а мне о романах толкуют. В памяти моей ничего не сгорает, но всё живёт. Исповедально. Знакомо слово?

Вернулся я в Большой Завод почти через сорок лет. Внешне от Советской власти не осталось ничего. Большой Завод медленно и неумолимо гибнет. Впрочем, ровесник Санкт-Петербурга, возникший в те же годы на самой окраине России, где были найдены серебряные копи древних монголов, он с тех пор и рушится: ведь за всяким хозяйством нужен постоянный присмотр. Как это возможно сейчас? Летом 2024 года разруха Большого Завода была особенно очевидной.

Мем «Через Гоби и Хинган» не только по внутреннему смыслу, но и географически абсурден, ибо эти ландшафты чрезвычайно далеки друг от друга. Маньчжоу-Го, созданная японцами 1 марта 1932 года и существовавшая до 19 августа 1945 года, включала территории северо-востока и небольшой части востока Китая, но никаким боком не могла быть рядом с пустыней Гоби. На западе Маньчжоу-Го примыкала к такому же марионеточному государству Мэнцзян, объединявшему часть монгольских аймаков. Там тоже шло наступление советских войск. Но и Мэнцзян – не Гоби. Скорее всего, войска выдвигались из Гоби. Тогда правильно. Так что романы жгут не зря...

С Большим Хинганом и Аргунью Маньчжоу-Го граничила вплотную. Большой Завод напрямую связан с историей прояпонского Маньчжоу-Го, где находились русские станицы, объединённые в русское Трехречье. Видите, за Маньчжоу-Го – Мэнцзян, сейчас аймак Шилин-Гол, а на северо-востоке, в Маньчжоу-Го – русские станицы, Трехречье, по-китайски Санхэ. Такая география. Только после этого расклада понятной становятся судьбы Сергея Андреевича Гагарина и Николая Иванович Громова, а вместе с ними – история многих людей, живших по обеим берегам Аргуни у подножий Большого Хингана, ощутим дух жителей и видны особенности пейзажей. Более того – проявляются живые пласты эпох, стран и народов, но для того, чтобы увидеть их читатель или исследователь должны пройти сквозь «романы» многих и многих авторов, как через железные занавесы и стены.

Русское Трехречье на территории Барги или Китая возникло в XVII веке, когда в середине 1650-х годов, на правом берегу Аргуни, был постален острог. Но по Нерчинскому договору 1689 года он был перенесён на левый берег. Далее возникли станицы, жители которых, по договору с китайской администрацией пользовались свободными землями на правой стороне Аргуни. В гражданскую войну туда ушла более зажиточная часть казаков и крестьян. После 1945 года большая часть населения русского Трехречья была депортирована для тяжёлых работ в Россию. Русское Трехречье Китая исчезло, русское Приаргунье России вымирает.

После Большого Завода я отправился в Эргун или Лабдарин, на северо-восток Китая. Искал Громовых. Заметил среди китайцев русские лица. Заговорил. Ни один не признал себя русским...

1990-2018-2024 гг