Исследователи космоса

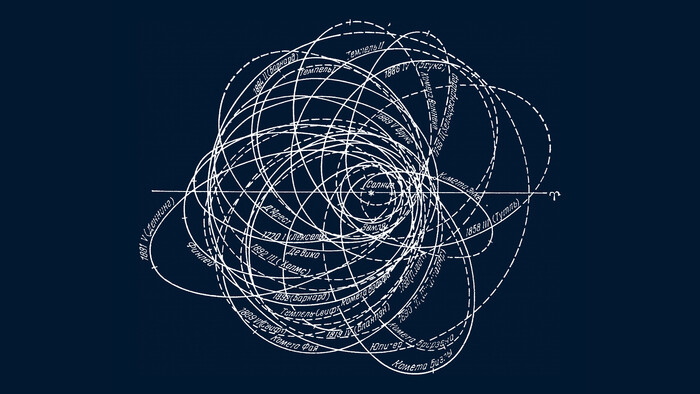

Орбиты небесных тел

В моей недавней публикации о комете Галлея проскользнула мысль о том, что основным критерием уникальности небесного тела является его орбита. Эта мысль проскочила для меня самого неожиданно — в каком-то потоковом формате, и нуждается в осмыслении.

Для моих читателей я должен кое-что уточнить.

Задавались ли Вы вопросами: "Что есть орбита, и может ли на одной орбите в один и тот же момент времени находиться более одного небесного тела?"

Для большинства людей понятие космической орбиты равно некоторой линии, чаще всего такая линия замкнутая, круглая, может быть овальная. Для астрономов понятие орбиты сложнее.

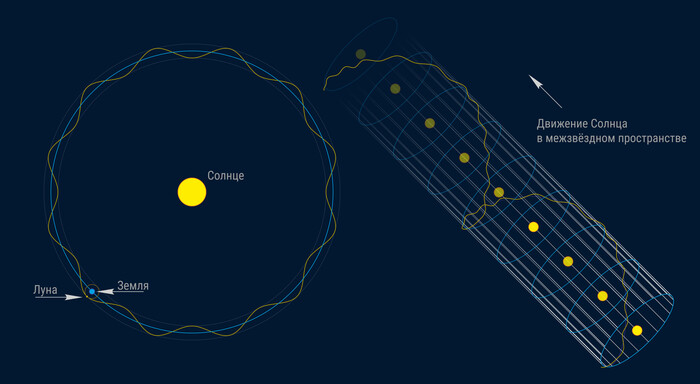

Орбита Луны в разных системах отсчета

Во-первых, астрономы любую орбиту определяют в некоторой системе координат, и отдают себе в этом отчет, сразу допуская, что в другой системе координат эта же орбита может выглядеть принципиально иначе. Яркий тому пример — орбита Луны, которая в системе отсчета связанной с Землей является слегка вытянутым эллипсом, но с системе отсчета связанной с Солнцем она же представляет из себя волнистую змейку, словно "вьюнок" обвивающую орбиту Земли. Если оторваться от Солнца и рассмотреть орбиту Луны из системы отсчета максимально усредненной для ближайшего к нам звездного окружения, оттуда мы увидим мы увидим весьма растянутую и слегка волнистую пружинку — совершенно незамкнутую траекторию, устремленную к далеким звездам созвездия Геркулеса. Менять системы отсчета можно до бесконечности. Остановимся на той, которая для нас сейчас наиболее актуальна. И коль скоро мы говорим о телах Солнечной системы, пусть наша система отсчета будет связана с Солнцем.

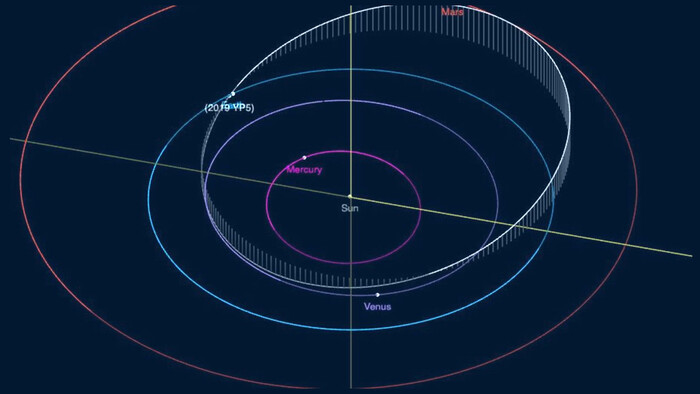

Во-вторых, астрономы, даже если они рисуют орбиты на листе бумаге, всегда представляют их в объеме — в 3-мерном пространстве (бумага — 2-мерное пространство). Орбиты имеют относительное наклонение — посмотришь с полюса солнечной системы — они могут совпадать, а взглянешь "с ребра" и видишь, как сильно их плоскости наклонены друг по отношению к другу.

В-третьих, астрономы всегда рассматривают любую орбиту во времени, понимая, что любая орбита эволюционирует: меняется со временем тот самый наклон к плоскости эклиптики, медленно дрейфуют узлы (точки пересечения орбиты небесного тела с плоскостью эклиптики) и линия апсид (соединяющая ближайшую к Солнцу и наиболее удаленную от него точки орбиты). Фактически меняются все элементы орбиты. Происходит это из-за взаимного гравитационного влияния жителей Солнечной системы — в первую очередь наиболее массивных, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но и те, что поменьше, тоже вносят свою лепту. Важно понимать, что любая орбита определена не вообще, а лишь для некоторого момента времени. И в другой момент времени это уже немного другая орбита.

В-четвертых, никакая орбита не расскажет нам о текущем положении небесного объекта, если на ней не задано отправное положение объекта на некоторый ключевой момент времени. И это исходное положение небесного тела на своей орбите фактически тоже является неотъемлемым свойством орбиты. В таблице элементов орбит планет, астероидов, комет такое опорное положение обычно указывают в самой последней графе — это эклиптическая долгота на момент T0 (раньше это было весеннее равноденствие 1950 года, потом его заменили на весеннее равноденствие 2000 года, а теперь эклиптическая долгота для T0 уточняется и указывается ежегодно — точность и значимость этого параметра растет).

Орбиты небесных тел не обязаны лежать в одной плоскости

Вот, теперь, когда мы немного прояснили понимание того, что вкладывается в понятие "орбита", давайте разберемся с тем, как астрономы отличают одно небесное тело от другого.

Конечно, Солнце с Луной не перепутаешь, но в отношении остального шанс запутаться есть.

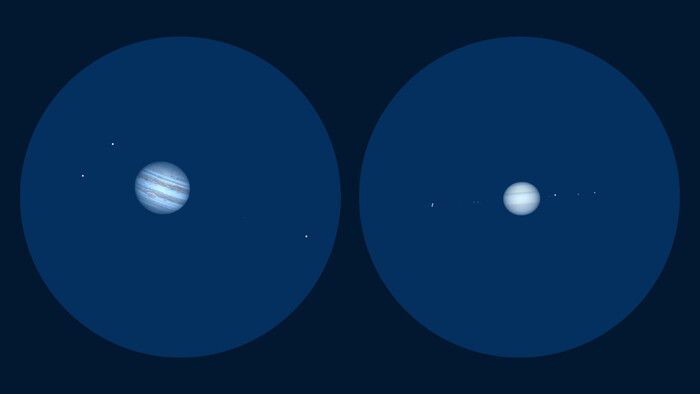

Юпитер, Луна и Венера февральским вечером 2023 года. Как понять, что есть что?

Впервые за решение этой проблемы взялись волхвы и кудесники, жрецы и колдуны Бронзового века, когда необходимость планирования во времени стала критической, и люди обратили взор в небо за подсказками. Небосвод был разделен на созвездия, а "неподвижные звёзды" отделены от "блуждающих светил". Ярким примером путаницы была планета Венера, которая на протяжении тысяч лет воспринималась как два разных небесных объекта — “Утренняя звезда” и “Вечерняя звезда” — даже в научно продвинутой античной Элладе за 500 лет до начала Новой Эры рассматривались как два разных небесных объекта, или же как два разных божества — Эосфорос (“Свет Утренней Зари”) и Фосфорос (или Геспер — “Несущая свет”) — в зависимости от времени суток. Пифагор, вероятно, был первым, кто сумел доказать идентичность обоих объектов, но общество той эпохи (даже научное общество) к подобным прозрениям не было готово, потому что не существовало критерия, по которому можно было бы однозначно судить об идентичности небесных объектов.

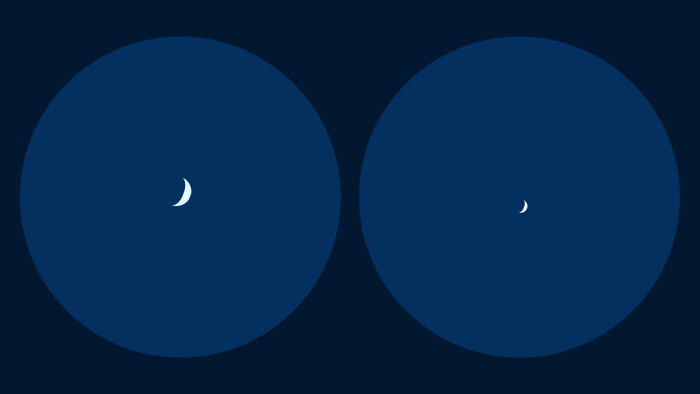

Кому-то это может показаться странным — ну, неужели не ясно — вот объект был виден вечером в заре, потом он погрузился в зарю и перестал быть видимым, а через несколько дней нечто похожее на него появилось уже в утренней заре. Интуиция подсказывает, что это одно и тоже “нечто”. Но как исключить версию, что существуют два похожих, но физически раздельных объекта, которые в некоторой закономерности сменяют друг друга? Между прочим, до сих пор существуют люди, наивно верящие, что Луна (полная) и тонкий Месяц — два разных небесных тела, которые по некоторым правилам сменяют на небе друг друга, и даже в редких случаях видны одновременно.

Но если уж с Венерой и Луной возможна такая путаница, что говорить о множестве таких объектов, как астероиды и кометы, которые либо ничем не отличаются даже при наблюдении в телескоп с самым большим увеличением — звезда звездой и никаких подробностей (это астероиды, или — малые планеты), либо постоянно меняют облик: отращивают хвост, теряют хвост, распушают косматую голову, меняют яркость и в несколько ночей могут из слабого туманного пятнышка превратиться в нечто раскинувшееся на весь небосвод (это кометы). Как при этом быть уверенным, что мы видим тот же объект, который видели прошлой ночью, а не какой-то другой — просто похожий?

Венера и Меркурий при наблюдении в телескоп с увеличением около 150x

Действительно — небесные тела могут перемещаться и менять свой вид. Вид может быть обманчив. К примеру, Венеру и Меркурий нетрудно перепутать при наблюдении в телескоп — то и другое похожим образом меняет фазы, и не показывает явную детализацию поверхности. Конечно, Меркурий поменьше Венеры, но когда не можешь непосредственно сравнить, то настигает чувство неуверенности. Сатурн очень похож на Юпитер в моменты исчезновения колец (такое случается каждые 15 лет, когда кольца поворачиваются к нам ребром), и неискушенный наблюдатель запросто спутает одно с другим. Бывает очень непросто отличить Уран от Нептуна, а Уильям Гершель, когда впервые обнаружил Уран, принял его за комету — бывало и такое!

Юпитер и Сатурн (в эпоху "исчезновения колец") при наблюдении в телескоп с увеличением около 150x

И только одно знание помогает нам безошибочно определить, что перед нами именно этот объект, а не другой — это факт того, что объект находится на своей орбите, и расположен именно в той области неба, где ему и положено быть. Яркий тому пример: Нептун был обнаружен ровно на своей орбите — в той точке пространства, где и должен был располагаться, и хотя прежде его никто не видел, его положение в пространстве точно показало, что это именно та искомая планета. С Плутоном похожая история — он попал в список планет только потому, что оказался на некоторой заранее предвычисленной орбите. И вопреки своим скромным физическим свойствам он несколько десятилетий оставался в классе больших планет Солнечной системы лишь благодаря своей орбите.

"Орбита играет планету!"

Сейчас астрономы ведут поиски так называемой "Планеты X", орбита которой уже в некоторой степени определена (рассчитана Константином Батыгиным и Майклом Брауном). Осталось дело за малым — открыть физическое тело на этой орбите. Но опять орбита выступает как первичный идентификатор небесного тела — само тело еще не обнаружено, а орбита уже известна (в некотором допущении).

Майкл Браун и Константин Батыгин — ловцы Планеты X

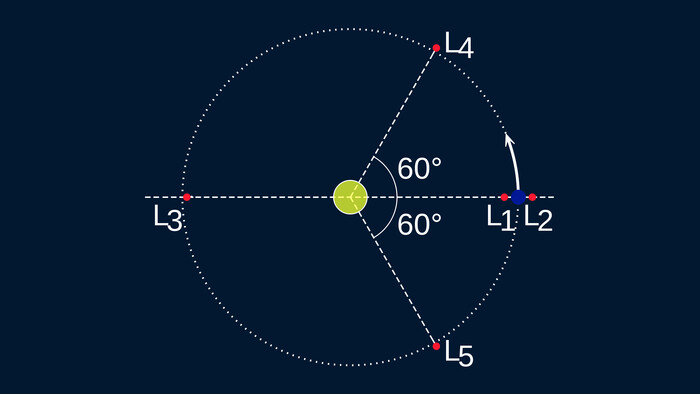

Существуют особые случаи, когда может показаться, что на одной орбите “живут” сразу несколько небесных тел. В первую очередь надо вспомнить о точках Лагранжа — в особенности о L3, L4, L5, которые на картинке лежат (в значительной точности) на орбите первичного небесного тела. Но тут важно понимать, что это только на картинке так. В реальности все те объекты, которых угораздило попасть в гравитационное равновесие точек Лагранжа участвуют как минимум сразу в двух орбитальных движениях (или их орбиты можно рассматривать как по меньшей мере два слагаемых).

Точки Лагранжа — точки гравитационного равновесия в системе двух массивных тел

Первое — их радиус вектор всегда немного больше или немного меньше радиуса-вектора "родительской орбиты" (для точек L4, L5 — чуть больше; для L3 — чуть меньше), но для астрономии все эти "немного" и "чуть-чуть" очень существенны.

Гало-орбиты вблизи точек L4 и L5

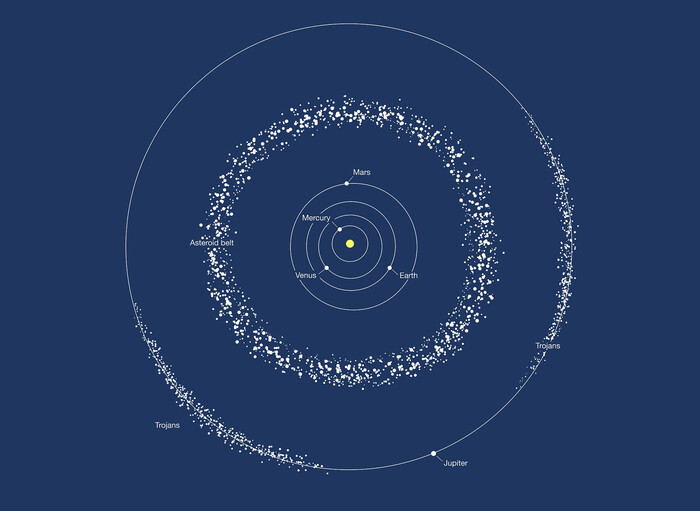

Второе — только что речь шла о центре гало-орбиты, в котором нет ничего. Самое же тело совершает некоторое довольно сложное (можно сказать даже — диффузное — в первой степени приближения) движение вокруг точки Лагранжа. И распутывание этой траектории — это уже высший пилотаж исследования орбит небесных тел. Но без этого астрономия не была бы астрономией. Ярким примером того, насколько "глубока кроличья нора", могут служить два семейства астероидов — Греки и Троянцы. Это несколько тысяч малых планет, на первый взгляд хаотично дрейфующих вдоль орбиты Юпитера — вблизи точек L4, L5. Хаотичным их движения может показаться только на первый взгляд. Специалисты по небесной механике отлично изучили движение каждого из нескольких тысяч таких квази-спутников Юпитера. Для каждого из них определена уникальная орбита. И только благодаря точному знанию их орбит астрономы отличают одного Грека от другого, одного Троянца от такого же точно на вид, но физически отличающегося. И это настолько серьезно и прочно, что до сих пор астрономы ни разу не спутали в этих облаках из тысяч астероидов один объект с другим. Хотя по своему облику (при наблюдении с Земли) большинство из них не отличаются никак.

Более того, точное знание таких близких на первый взгляд орбит позволяет отправить в облако Троянских астероидов космический аппарат для их исследования. Собственно, аппарат уже запущен в 2021 году — это станция Люси, которая с 2027 по 2033 год намерена исследовать 4 астероида вблизи точки L4 системы “Солнце — Юпитер” (Греки) и два астероида вблизи точки L5 (Троянцы), которые представляют связанную гравитационную систему и обращаются вокруг общего центра масс, двигаясь каждый по своей особой орбите, что тоже учтено с самой высокой точностью, и астрономы не спутают два этих астероида, хоть их орбиты в системе отсчета связанной с Солнцем довольно близки (но все же разные).

Троянские астероиды вблизи точек L4 и L5 у орбиты Юпитера

В истории небесных тел бывали случаи, когда тела существенно меняли свои орбиты, ведь орбиты склонны к изменениям. В особенности это касается комет — кометы очень зависимы от влияния планет-гигантов. Иногда кометы попадали в плен некоторой массивной планеты и становились их спутниками. А потом вырывались из него и оказывались уже на совершенно иной околосолнечной орбите. Справедливо ли считать после таких орбитальных превращений комету той же самой?

Это вопрос открытый. Но часто при таких процессах комета терятся — астрономы ищут её на прежней орбите, найти не могут, и вход идут более глубокие вычисления, которые и показывают, что комета была "украдена", например, Юпитером. Но нельзя вот так просто всё посчитать и успокоиться. Комету обязательно надо отыскать на небе и убедиться, что расчеты верные и благодаря им комета визуально обнаружена. Если это удается, такое событие называют переоткрытием кометы.

Астрономическая история кометы начинается с открытия, и тогда она получает имя — как правило соответствующее фамилии первооткрывателя, или фамилиям, когда открыли одну и ту же комету независимо друг от друга два или более наблюдателей. Именем кометы может стать название автоматической наблюдательной системы — все больше комет открывается с использованием орбитальных телескопов. Когда же комета теряется, но находится вновь — переоткрывается, к её имени добавляется имя астронома, который её переоткрыл. То есть, фактически меняется имя кометы — она будто становится новой в той или иной степени, — другой. И часто это именно из-за того, что она сменила орбиту. Другая орбита — другое имя, другой небесный объект... хотя физически это может быть всё та же ледяная глыба.

Удивительно, не правда ли?!

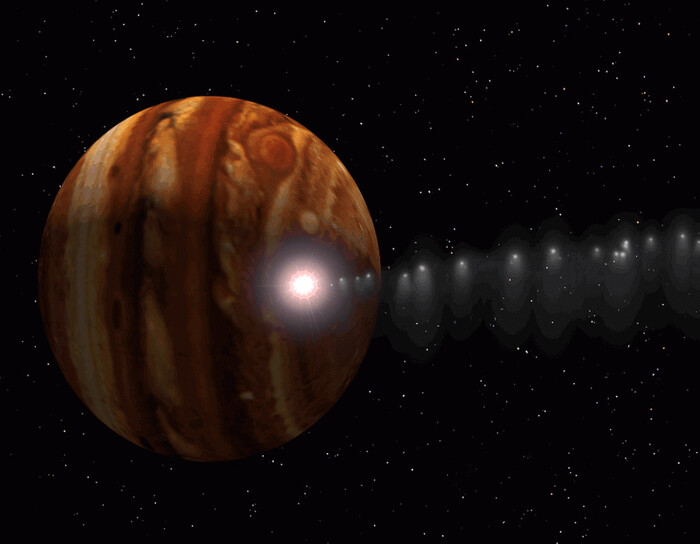

Бывает, что небесное тело гибнет. Кометы сталкиваются с планетами. Несколько таких случаев астрономы наблюдали непосредственно, и даже предвычисляли их. Самым ярким примером можно считать падение кометы "Шумейкеров — Леви 9" на Юпитер. Это случилось в 1994 году, и кометы этой уже в природе не существует, а орбита её есть — некоторая траектория в пространстве, по которой в некоторое время двигалась комета. И это с трудом поддается осознанию: "Как орбита может существовать отдельно от небесного тела?!"

Падение кометы "Шумейкеров — Леви 9" на Юпитер. Рисунок художника

Давайте представим, что у наших далеких потомков появятся технологии, позволяющие отбуксировать некоторую планету на другую орбиту. Возможно, когда-то придется подобное применить и к нашей Земле, ведь Солнце с течением времени будет разогреваться всё сильнее, что сделает условия вблизи прежней орбиты непригодными для жизни.

Можно ли будет считать отбуксированное на другую орбиту небесное тело той же планетой, называть его тем же именем?

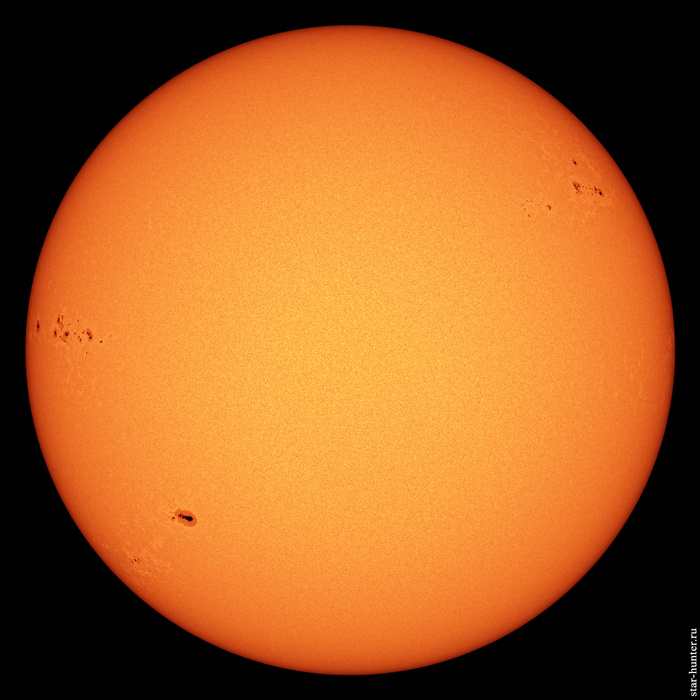

Это — вопрос соглашения. Как люди решат, так и будет. Но важно понимать, что именно современная орбита Земли делает условия на её поверхности приемлемыми для нас. Будь наша планета чуть ближе к Солнцу, или немного дальше от него, всё на её поверхности было бы иным — другой состав атмосферы, другой температурный режим, другая продолжительность суток, ведь тогда и Луны могло бы у нас не быть, а Луна во многом определяет современный период обращения Земли вокруг оси.

Та ли это будет планета? — совершенно иная!

Посмотрите на Венеру — на первый взгляд это "сестра Земли", но условия, царящие на её поверхности, делают невозможным существование близких к нашей форм жизни.

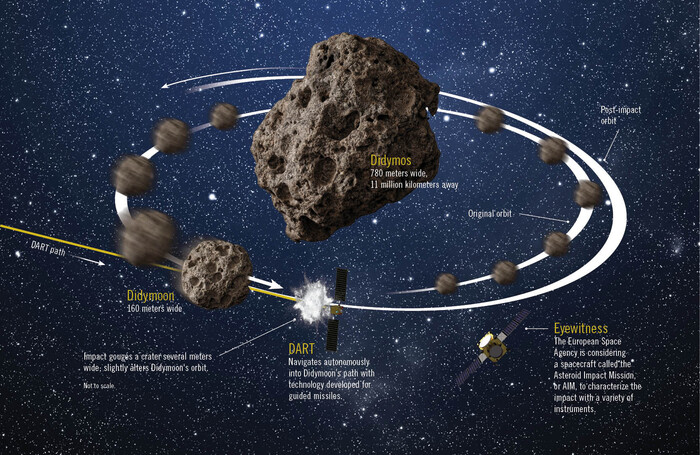

К слову о намеренном изменении орбит небесных тел — это не такая уж и фантастика. И в самом ближайшем будущем людям придется корректировать орбиты некоторых астероидов, чтобы избежать столкновения с ними. А какие-то малые планеты вполне можно разобрать на запчасти, используя их минеральную базу для строительства орбитальных поселений — космических городов, которые будут жить своей отдельной жизнью на своих собственных орбитах.

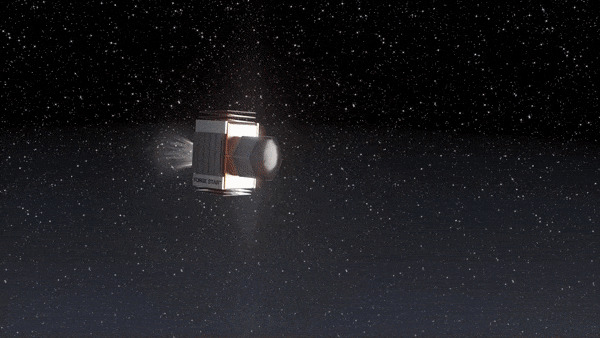

Недавно состоявшаяся коррекция орбиты системы двух гравитационно связанных астероидов "Дидим-Диморф"

В завершении рискну обратить Ваше внимание на философский аспект, имеющий параллель с нашей жизнью. Орбиту небесного тела можно уподобить линии его судьбы. Можно верить в судьбу или отрицать её как нечто предопределенное. Сейчас это не столь важно. Важно то, что судьба человека, его путь определяется не тем, как он выглядит, а тем, какие поступки он совершает. Именно это для людей первостепенно по важности. И часто бывает так, что если человек коренным образом меняет свою жизнь — начинает совершать другие по характеру поступки, кардинально меняется его окружение — его теряют из виду те, кто знал его прежде, а если даже встречают случайно, то не узнают — он как бы по другой орбите движется, на которой его никто уже не ожидает встретить.

И еще очень частое событие: Изменивший привычный ранее ход жизни человек скоро приходит к тому, что меняет и имя. Это может быть реальная смена имени и фамилии в паспорте, а может быть принятие творческого псевдонима. Но если изменения орбиты существенны, они с высокой вероятностью влекут за собой смену имени даже в мире людей. И это очень роднит небесное и земное. Иногда понимание этого помогает принять правильное сильное решение.

Автономный космический город будущего. Рисунок художника. Автор Samuel Nordius

Источник: NEANE Records

Zeno Power построит спутник c ритэгом для американских военных

Zeno Power построит спутник c ритэгом для американских военных

Аэрокосмический стартап Zeno Power Systems получил 30-миллионый контракт на строительство спутника с радиоизотопной энергетической установкой для американских ВВС. Его планируется запустить к 2025 году.

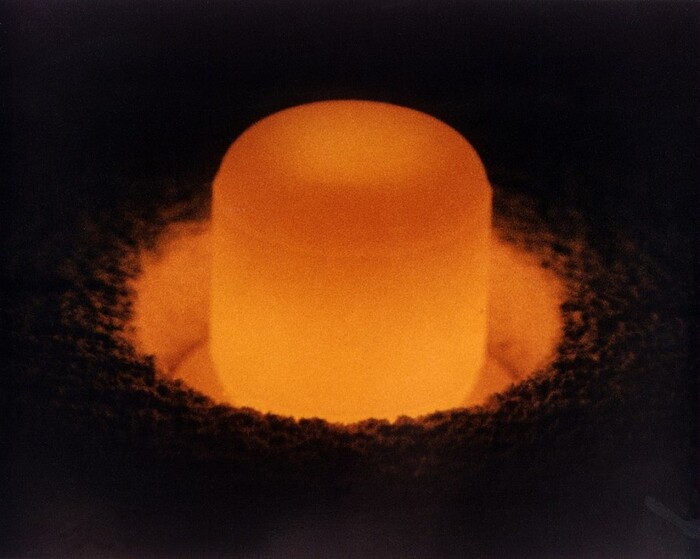

Абсолютное большинство космических аппаратов получают энергию от солнечных батарей. Они дешевы и технология их производства давно налажена. Тем не менее, в некоторых случаях солнечных батарей недостаточно для обеспечения нужд миссии. Это, например, касается космических аппаратов, направляемых в дальний космос. Для их энергообеспечения NASA использует радиоизотопные термоэлектрогенераторы (ритэги).

Принцип действия ритэга весьма прост. Внутри него находится радиоактивный изотоп. В процессе распада он выделяет тепло, которое затем конвертируется в электроэнергию посредством термопары. Поскольку в ритэгах нет способных сломаться механических частей, они крайне надежны и способны работать десятилетиями. Именно ритэги установлены на паре знаменитых зондов Voyager, обеспечивая их энергией на протяжении вот уже более чем 45 лет.

Но, несмотря на ряд преимуществ, ритэги до сих пор остаются фактически штучным продуктом, который не нашел применения в коммерческом секторе. Основная причина заключается в том, что NASA использует в своих ритэгах плутоний-238. США прекратили производство этого изотопа в 1988 году и возобновили его лишь несколько лет тому назад. Однако его темпы пока что невелики, и имеющихся запасов изотопа сейчас не хватает даже для всех нужд NASA.

Zeno Power Systems собирается изменившееся сложившееся положение дел и продемонстрировать, что ритэги могут стать массовым продуктом и найти применение и в коммерческом секторе. Для этого компания собирается сделать ставку на стронций-90, который дешевле и проще в производстве, нежели плутоний-238.

Стоит сказать, что в прошлом американские военные пытались использовать стронций-90 на некоторых спутниках. Стронциевые ритэги также устанавливались и на советских межпланетных аппаратах. Однако они так и не получили широкого распространения в США из-за невыгодного соотношения массы и вырабатываемой мощности.

В Zeno Power Systems утверждают, что сумели решить эту проблему. Разработанный ее инженерами ритэг будет намного легче и эффективнее предшественников, что позволит устанавливать его даже на небольших спутниках. Летом этого года компания намерена провести демонстрацию своего устройства. Следующим шагом станет запуск спутника-демонстратора с ритэгом для нужд ВВС США. Компания уже получила 30 млн долларов на реализацию этого проекта.

Успех испытания может стать толчком для популяризации ритэгов. Нельзя исключать, что NASA тоже заинтересуется новинкой. Она может позволить приступить к разработке миссий, реализация которых сдерживалась недостатком плутония-238.

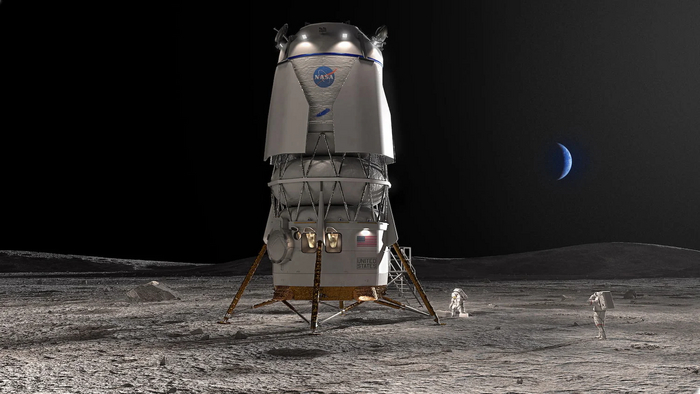

Неожиданно для всех NASA выбрало второго участника лунной программы

Blue Origin Безоса выиграла контракт с NASA на $3,4 млрд на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну.

Посадочный модуль Blue Moon, который разрабатывает Blue Origin

Компания построит вторую систему: она должна составить конкуренцию SpaseX, которая разрабатывает другой модуль для NASA.

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт NASA для разработки посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность Луны и обратно, пишет CNBC.

Сумма контракта — $3,4 млрд, но Blue Origin планирует потратить на строительство модуля $7 млрд. Недостающие средства компания добавит сама. Безос заявил, что выигрыш — «большая честь» для него.

Blue Origin — не единственная победительница. Она возглавляет команду, в которую также вошли компании Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics.

Компании должны разработать модуль для миссии Artemis V («Артемида»), запуск которой запланирован не ранее сентября 2029 года, отмечает TechCrunch.

Посадочный модуль SpaceX

Это уже второй контракт на разработку посадочного модуля. В апреле 2021 года NASA выбрало для этого SpaceX, отдав ей контракт стоимостью $2,9 млрд. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, но та отклонила их протест.

В конце июля того же года Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт, а также заплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. 16 августа Blue Origin обратилась в суд, а 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.

В итоге иск Blue Origin отклонили, а NASA в марте 2022 года объявила конкурс на разработку второго посадочного модуля.

Новые теплозащитный экран-оригами

Новые теплозащитный экран-оригами

ESA сообщило о разработке многоразового теплозащитного экрана нового поколения. Он был создан инженерами компании Space Forge и получил название «Придвен» в честь щита короля Артура.

Вход в атмосферу является одним из наиболее опасных этапов любой космической миссии. В этот момент корпус корабля разогревается до огромных температур и он фактически превращается в гигантский метеор. Если его теплозащита окажется неспособна выдержать интенсивные тепловые потоки, это приведет к самым печальным последствиям. В качестве примера можно привести судьбу шаттла Columbia, разрушившегося во время входа в атмосферу в 2003 году.

На сегодняшний день, наиболее распространенным способом теплозащиты космических аппаратов является использование абляционных экранов. Их принцип действия основан на том, что они отводят тепло за счет постепенного выгорания своих частей.

«Придвен» имеет иной принцип действия, основанный на распределении тепла. Инновационный экран представляет собой ткань, сформированную из высокотемпературного сплава. Во время запуска он будет находиться в сложенном состоянии, подобно фигурке оригами. Раскрытие «Придвена» должно осуществляться перед входом в атмосферу. Он обладает достаточно большой площадью, чтобы поток мог равномерно распространяться по ней, постепенно отводя тепло.

Предполагается, что «Придвен» будет использоваться не только на спускаемых аппаратах, но и на спутниках. По заявлению разработчиков он сможет достаточно уменьшить их скорость, чтобы они смогли осуществить мягкую посадку без парашюта.

Инженеры Space Forge уже провели предварительные испытания «Придвена», сбрасывая прототип спутника с щитом с высоты 17 км. В реальных условиях устройство будет проверено в ходе миссии ForgeStar-1A, реализация которой запланирована на конец 2023 года.

Сервис для фанатиков космоса

Привет, товарищи!

Мы с друзьями хотим разработать сервис для заинтересованных в космосе и науке людей. Сервис по сути - это сайт, на котором молодые и перспективные школьники и студенты, готовые отдать себя космонауке, смогут выстроить свою личную образовательную траекторию для приобретения «космической» профессии при помощи чат-бота, берущего во внимание их личные интересы, хобби, достижения.

Ядром сервиса должна стать краудсорсинговая площадка, своего рода биржа. На ней ребята смогут находить себе не только команду единомышленников (например, для работы над конкурсным космо-проектом), но и реальные практические задачи из космической отрасли. Решая такие задачи, можно и попробовать себя в разных профессиональных ролях, и найти идею для конкурсного проекта, который вполне может помочь с выбором вуза или будущего места работы.

Также наша площадка будет служить информационным ресурсом: на ней будут публиковаться актуальные новости космической тематики, интервью с научными экспертами, информация о конкурсах, научной деятельности и т.п.

В качестве дополнительного сервиса в планах запустить бота ТГ бота, который поможет с отслеживанием и систематизацией информации, публикуемой на нашей платформе.

Нам нужно понять, насколько вообще будет актуален такой проект, поэтому будем благодарны вашей поддержке и фидбэку

Вода, давление, расплавленный камень и выводы!

Вот как предшественник Пехштейна стал убийцей города Сен-Пьер! Как это было? Рядом с городом Сен Пьер был вулкан Мон Пеле. А под вулканом Мон Пеле был магматический очаг. В нём длительное время накапливалась, переплавлялась, дифференцировалась расплавленная порода, лава. И наверх выплавилась и всплывала фракция густая, обогащённая кремнезёмом – двуокисью кремния, по составу входящая в раздел «гранитные породы». В глубинах Земли было высокое давление и там эта лава растворила в себе много воды, вода вошла в её структуру и эта, вроде безобидная композиция постепенно продвигалась вверх, где давление вышележащей породы было меньше. К чему это могло привести? Во первых, если бы «кровля» этого лавового «пузыря» сдержала бы дальнейший подъём, то ничего бы особо страшного и не произошло бы! (Обычно так и бывает!) Под поверхностью многих регионов есть гранитные интрузии тысячекилометровых размеров, где вода просто ушла из породы при её кристаллизации, так как кристаллическая порода имеет границы зёрен, по которым проницаемость породы для паров резко увеличена, а при высоких температурах гидратированные минералы не образуются. Это первый путь!

Второй путь разрешения ситуации бывает, когда водосодержащий расплав проникает в узкие «зазоры». Затекает в вертикальные трещины, протискивается между горизонтальными пластами относительно холодного камня и быстро застывает под давлением, не успев закристаллизоваться. Дайки и пласты такого материала состоят из стекла, богатого водой, с названием Пехштей, (Смоляной камень). (Обсидиан тоже из этой группы минералов, но воды в нём меньше.)

Третий путь «разгрузки» ситуации получается, когда богатая водой густая лава подходит близко к поверхности, в зону пониженного давления, где раствор воды в расплавленной породе существовать уже не может. Тогда этот раствор взрывается!

Давайте немного посчитаем: В исходной лаве, которая застывая, даёт вулканическое стекло с названием «Пехштейн», бывает до десяти процентов воды. (В Обсидианах меньше, до одного процента.) Если горячий расплав быстро «разгрузить» от внешнего давления, то вода при температуре около тысячи градусов выделится в виде перегретого пара, разорвав исходную породу в вулканический пепел.

При нормальном давлении и температуре плотность водяного пара должна быть, меньше, чем у воздуха, примерно грамм на литр (уточнять не будем!). То есть, мы имели бы из килограмма породы литров сто пара и смешанный с ним, разорванный в пыль исходный стеклянный материал. Но температура при этом процессе, хотя и понизится, но градусов шестьсот будет точно и объём газовой фазы (в основном, водяного пара) будет составлять не сотню литров а больше раза в три. Время осаждения каменной пыли (вулканического пепла) не такое уж большое, если объём облака взрыва небольшой. Но у вулкана свои масштабы! К тому же, образовавшаяся смесь уходит, расширяясь с места разложения лавы, давление над этой поверхностью снижается, что провоцирует дальнейшее разложение расплава в газопылевую смесь. Так и образуется «палящая туча» из водяного пара, других газов и пыли. Палящая туча имеет плотность раз в десять большую, чем воздух, время расслоения гораздо большее, чем время «стекания» со склонов вулкана и она действует, как одно целое. После такого действия город Сен Пьер стал похож на Хиросиму!

В этом смысле «палящая туча» ничем особо не отличается от снежных лавин, когда смесь простого безобидного снега и воздуха летит с горы, ломает леса, сносит капитальные стены и достаёт воздушным потоком очень далеко вперёд от места остановки.

Таким образом, «палящая туча» является «квазигазовой» системой и ведёт себя, как очень тяжёлый газ, пока не остановится и из неё не выпадет пыль. На фильмах с извержением вулканов часто видны маленькие «палящие тучки», которые быстро-быстро скатываются по склону, оставляя за собой хвост пыли и дыма. «Пирокластика» называется!

Взрывы Мон Пеле и Сан Хеленс с выбросом мощных «палящих туч» показали, что явление может быть грандиозным!

Теперь почему нам это может быть нам интересно в плане проблемы образования тектитов, проблеме существования метастабильного нейтронного вещества и загадочных кимберлитовых трубок! Добавим сюда для полного комплекта и Йелоустонский вулкан, о котором много чего говорят интересного! Целый пучок интересных явлений, как-то связанных друг с другом!

Одной из причин образования кимберлитовых трубок, по которых с глубины, где алмазы стабильны, поднимается расплавленная порода, называют «взрыв газов». Начнём считать: Пусть разложение насыщенного водой силикатного расплава при взрывах вулканов происходит на глубине меньше одного километра, где давление вышележащей породы составляет 250 атмосфер. Понятно, что на глубине сто километров оно будет составлять 25 тысяч атмосфер. А на глубине 250 км и все пятьдесят, даже немножко больше. Алмаз при таком давлении уже вроде устойчив. А газ (пары воды) сжатый таким давлением, должен бы иметь плотность в 50 000 раз больше, чем в нормальных условиях. Будет иметь плотность 50 грамм на кубический сантиметр. Понятно, что это шутка, газы перестают быть «идеальными» уже при тысяче атмосфер, потому, что их атомы или молекулы сближаются почти до полного контакта, деформировать их очень трудно и такая плотность водяного пара в условиях Земли наверное не достижима нигде, даже в её центре. Но сжиматься (и расширяться) пары воды при таких давлениях будут куда хуже, чем если бы они были при обычном давлении, приближаясь по своим свойствам к жидкости или твёрдому телу.

Вот, взрыв обычных взрывчатых веществ вроде-бы способен развить давление порядка двухсот тысяч атмосфер, во всяком случае, такие цифры мне попадались. Значит, даже толовая шашка не смогла бы полноценно взорваться на таких глубинах! Ей бы просто не дала расшириться при взрыве окружающая порода. Этим простеньким и приблизительным подсчётом автор хотел показать, что пары воды будут по плотности почти такие же, как и каменная порода, расширяться не смогут и просто войдут в состав породы, если в ней могут растворяться по химическим свойствам! Делаем вывод: То, что даёт страшные взрывы на поверхности Земли или на небольшой глубине, никак не может взорваться там, где геологи предполагают «взрыв газов»!

Иными словами, никакой «взрыв газов» в таких условиях невозможен. Их там нет и быть не может. Значит, такой механизм образования кимберлитовых трубок «не работает»! А они есть! В случае кимберлитовых трубок «пробивание» толщи земной коры в сотни километров было явно вызвано другими причинами. И эти причины должны были иметь энергетику на единицу массы просто недостижимую в тех процессах, которые нам уже известны и действуют на глубине образования алмазов.

Надо учесть ещё один момент: Сделать дыру в земле произвольной глубины просто так не получится! Кольская Сверхглубокая не даст соврать: Глубже десяти километров порода при боковом давлении становится пластичной, (привет адептам «полой Земли») скважину рано или поздно перекроет и из чего делать обсадные трубы станет большим вопросом! И это ещё при внутреннем давлении промывочной жидкости! То есть, кимберлитовые трубки образовались быстро, по ним быстро поднялась расплавленная порода снизу, а трубка при этом уже разрушалась, поэтому в кимберлите и попадаются куски вмещающей трубку породы. Часто глубинный расплав в трубке отсутствует совсем, есть только обломки вмещающей породы. Такие трубки называют «маарами» и «диатремами». А вот имеют ли они такое же происхождение, как и «настоящие» кимберлитовые трубки с их сверхглубинным веществом, с алмазами и всякими пиропами, автор не знает! Может, это одно и то же, а может и нет!

Что это могут быть за причины, которые быстро сделали дыру в Земле? Автор, чтобы объяснить образование и разброс тектитного стекла, а также его свойства, лет 30 назад постулировал пролёты сквозь Земной шар небольших, сантиметрового размера кусочков метастабильного нейтронного вещества, «нейтрида», которые могли возникнуть при образовании нейтронных звёзд. Такое объяснения для тектитов оказалось удивительно продуктивным! Большинство ранее загадочных свойств тектитного стекла, условий прохождения тектитов сквозь атмосферу Земли, последующего выпадения и даже вариации свойств этого тектитного стекла в пределах одного поля рассеяния удалось отлично объяснить в рамках такого сценария. Остались ли необъяснённые вопросы, связанные с тектитами в рамках этой гипотезы, я не знаю, вроде бы их не осталось… И вряд ли это простое совпадение, слишком уж всё хорошо стало понятно.

Поскольку кимберлитовые трубки по своему продольному сечению такие же, как и те, которые должна пробивать в планетах земного типа «нейтридная шрапнель», то напрашивается вывод, что и они пробиты чем-то подобным.

Но тогда сразу возникает вопрос: «шрапнель» летит со всех сторон, а трубки направлены вертикально от центра Земли. И вывод может быть один! В центре Земли есть «нечто», что может «стрелять» вверх кусочками нейтронного вещества. Возможно, это большой кусок такого вещества, который может самопроизвольно разрушаться, разбрасывая с большой скоростью кусочки, возможно, что-то ещё! Проблема в том, что метастабильный «нейтрид», (если он есть в природе, что автором строго не доказано) почти никак не взаимодействует с «обычным» веществом в смысле торможения и «захвата» небесными телами из-за своей чудовищной плотности. Быть захваченным газопылевым облаком, из которого потом образовалась Солнечная система и Земля, он мог только в виде очень мелкой пыли, с размером частиц меньше микрона. А поскольку распад такого вещества должен происходить по его поверхности, то такие пылинки не могли быть очень долговечными. Поэтому накопление «нейтрида» в центре Земли весьма сомнительно. И образование кимберлитовых трубок таким способом тоже становится непонятным. То есть, некоторые признаки участия нейтронного вещества в этом процессе в наличии, но механизм не ясен. Вот так и приходится оставить решение проблемы на полпути, пока не появятся новые факты или новые идеи.

Теперь возьмёмся за Йелоустон, раз мы уже заговорили о катастрофических извержениях! Прикинем реальную опасность и возможность её избежать. Механизм эруптивного извержения газопылевых облаков вулканов и «палящих туч», как их разновидности, исследователям ясен уже много десятков лет. Лавовые потоки текут медленно, атмосферу загрязняют не слишком сильно, поэтому уберечься от них проще! Цунами в активности Йеулустона вряд ли сыграют какую-то роль.

А поскольку газы и пыль являются основными поражающими факторами вулканов, то как узнать, может ли Йелоустон их произвести? Надо просто узнать, сколько воды есть в расплавленной породе этого образования и может ли она быстро выделиться, подняв за собой мелкодисперсный материал. Поскольку извержения этого «супервулкана» уже были, можно посмотреть в геологической летописи, был ли пепел и сколько и где его осело в предыдущих событиях! То есть, задача решаема, но неопределённость остаётся, так как в магматическом очаге, который, кстати, смещается в восточном направлении, происходят сложные процессы дифференциации вещества. А можно ли прямыми методами получит пробы лавы, накапливающейся под поверхностью, я просто не знаю! Но сама причина образования Йелоустонского вулкана действует уже миллионы лет. Из глубин Земли поднимается поток горячего вещества, который разогревает и «прожигает» земную кору. Из-за перемещения земной коры (тектоника плит!) место очередного извержения смещается. Это даёт возможность проследить мощность извержения от события к событию. Эта мощность уменьшается и можно ожидать, что следующее извержение этой системы будет относительно небольшим. А если Земля и жизнь на ней пережили предыдущее событие, то это уж как-нибудь тоже переживёт! Поэтому активных действий по обузданию этого явления вроде пока-что не предпринимается.

Есть три варианта: Ничего не делать, на наш век времени до очередного извержения хватит!

Второй вариант, который вроде сейчас предлагается: Пробурить в нужном месте скважины, закачивать туда воду, по другим скважинам отбирать пар и заставлять его крутить турбины! Они дадут ну сильно дешёвое электричество! За разом охладим магматический очаг! Этот проект имеет уязвимое место: Пар будет загрязнён растворёнными минералами и химически активными газами, что для турбин очень неприятно! Будет и самим турбинам и их лопаткам тяжело на этом паре работать! Очищать пар перед турбиной и дорого и тяжело. Проще получать чистый пар в ядерном реакторе, а пар из скважин утилизировать как-то иначе. То есть этот проект вызывает очень много вопросов. Но раз находятся энтузиасты поисков на Луне абсолютно ненужной её исследователям воды, наличие которой интересно только с научной точки зрения, то и идея использовать Йелоустоин в качестве парогенератора, наверняка найдёт своих приверженцев.

Третий проект, который имеет скорее, научное, экспериментальное значение, чем практическое: В средине потока глубинного вещества пробить кору Земли мощным ядерным взрывом! Что это даст? Глубинная порода в виде жидкого расплава без опасного избытка воды будет относительно спокойно вытекать на поверхность и застывать. Этому уже есть природный аналог! Гавайские вулканы, которые питает «плюм» мантийного вещества, изливают базальтовую лаву, которая не даёт взрывов большой силы, а спокойно растекается и застывает. Это тоже вариант опасный, так как Йелоустон находится в относительно плотно заселённом районе. Чем реально окончится такой эксперимент и насколько он опасен сам по себе, можно только гадать!

Наверное, самый оптимальный вариант в этом случае, просто подождать и проводить исследования, надеясь, что потомки будут умнее, будут больше знать и найдут оптимальное решение проблемы.

Бондаренко Ю. Н. пос. Маяки. 10 мая - 2023 г.