Славянская мифология и сказки

Национальный вопрос, или Были ли наши богатыри русскими

Кажется, что ответ на вопрос — к какой национальности относились былинные богатыри, очевиден. Но не спешите записывать этих героев в русские, ведь ученые имеют все основания считать, что это заблуждение. Разобраться можно только определив, что из себя представляли русские в те времена, а кроме этого, стоит еще и хоть примерно обозначить время, в которое былинные герои жили.

На Руси было немало богатырей, но мы привыкли к трем основным: Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Из общей массы супергероев прошлого они были выделены потому, что выглядят как исторические личности. Об Илье, Добрыне и Алексаше (Алеше) есть упоминания в исторических документах, что придает им достоверность.

Илья Муромец — литвин или татарин?

В классической трактовке Илья Муромец и Добрыня Никитич жили в одно время и состояли дружинниками киевского князя Владимира Великого, крестившего Русь. То есть жили они в 10 столетии, когда только происходил процесс слияния первоначальных русов, происхождение которых не вполне ясно, с местным славянским населением. Пришлые русы могли быть скандинавами и даже иранцами, откуда они — уверенно вам не скажет никто.

В былинах говорят о богатырях как о людях, рожденных на территории Руси, но не как о русских. Они могли быть восточными славянами, но не русами и уж тем более не русскими, официально появившимися только в 17 веке. Илья, как уроженец города Муром, вполне мог относиться к финскому племени мурома. Археологи утверждают, что население родины богатыря стало славянским только в конце 12 столетия.

Но все это справедливо только в том случае, если богатыри и на самом деле жили в 10 веке. Историки и археологи в этом сомневаются и на то есть веские причины. Впервые об Илье Муромце упоминают в источниках 16 века в связи с его захоронением в Киево-Печерской лавре. При этом о Муроме там нет ни слова, а говорится о городке Муровийск (Моравска, Моравийск) под Черниговом. Сам же Илья именуется Муровец и Муровлин, как уроженец тех мест.

Село Карачарово — малая родина богатыря, фигурирует уже не в документах, а в былинах. Есть основание считать, что речь шла вообще о древнем городке Карачев, расположенном в Брянской области, который основали еще до монгольского нашествия. Если Илья Муромец родился в Моравске или Карачеве в 15-16 веках, то был он, вероятнее всего, литвином — восточным славянином, жившим на территории, принадлежавшей Великому княжеству Литовскому.

Мощи Ильи Муромца в Киево-Печерской лавре.

Но если в былинах примерно указаны верные данные о годах жизни Муромца и он на самом деле из села Карачарово, то это все равно не делает его русом. В таком случае есть все основания предполагать, что былинный богатырь был выходцем из Волжской Болгарии или представителем другого тюркского народа, пришедшего на Русь до монгольского нашествия. Дело в том, что Карачарово — типичный тюркский топоним.

Алексаша Попович и Тимоня Золотой Пояс.

В летописях нет упоминания Ильи Муромца и в истории он появился после того, как оказался погребен в пещерах Киево-Печерской лавры. На его фоне «младшие» богатыри выглядят более реалистично. Тверская летопись 16 века рассказывает о многих богатырях, служивших суздальским князьям.

В Липицкой битве 1216 года погибло немало славных воинов, а оставшиеся 72, под предводительством Алексаши Поповича и Тимони Золотого Пояса отправились на место, где сейчас стоит город Александров и выстроили там крепость. В стенах цитадели богатыри долго спорили и совещались, после чего приняли решение поступить на службу к киевскому князю Мстиславу Удалому.

Под руководством этого князя богатыри совершили немало подвигов, участвовали в походе на татар в 1223 году, но в битве на реке Калке полегли все до единого. Но это не точно, так как есть сведения, что Тимоня погиб далеко на чужбине, поехав свататься к скандинавской красавице Сигрид Гордой.

Теперь поговорим о национальной принадлежности этих «младших» богатырей. Тимоню и Алексашу летопись называет ростовскими боярами. Действовали же славные воины по всей северо-восточной части Руси, в том числе в районе Мурома, Суздаля и Рязани.

Именно в этих регионах сохранилось больше всего фольклорных упоминаний о Алексаше Поповиче и Тимоне, которого также называли Добрыня Золотой Пояс. Очевидно, что такое явление, как богатырство зародилось на территории нынешней европейской части России в 12 – начале 13 века. Но в те времена эти земли были заселены преимущественно финскими племенами, среди которых было немало не крещеных.

Получается, что былинные русские богатыри «младшего разряда» — это или славяне, действовавшие в землях, населенных финнами, или финские «аборигены» недавно окрещенные и начавшие славянизироваться. Точнее определить этническую принадлежность легендарных героев Руси вряд ли получится.

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства1

В раннем детстве, слушая сказки и былины, мы узнали о существовании множества необычных вещей и персонажей, которые не существуют в реальной жизни. Тогда мало кто задумывался об этом, но сейчас пришло время узнать, что из себя представляют Калинов мост, меч-кладенец, Сивка-бурка и Тугарин Змеевич.

Каждый культурный человек просто обязан быть в курсе значения слов, которыми пользуется или которые часто слышит. Наша подборка былинно-сказочных терминов не претендует на полноту, так как полный справочник наверняка может выглядеть как увесистый том. Но самые распространенные фразы, вызывающие у многих вопросы, мы вам растолкуем.

Меч-кладенец.

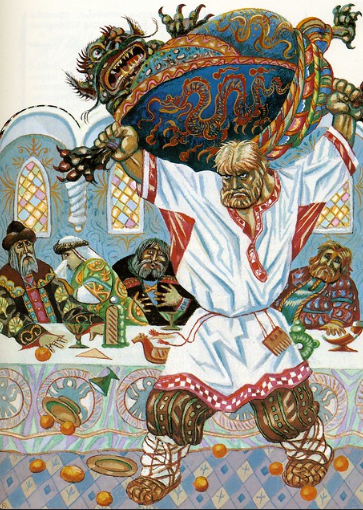

Художник И. Ожиганов.

Это холодное оружие со странным названием чаще всего упоминается в русских сказках и былинах. Многие ошибочно считают, что меч называют кладенцом, так как он наповал «кладет» врагов. На самом деле это не так и меч-кладенец зовется так потому, что взят из клада.

То есть это оружие, взятое из потаенного, хорошо замаскированного места. Возможно, что меч взят не просто из клада, а из чьей-то могилы — в давние времена было принято хоронить воинов вместе с оружием. Мечи на Руси ценились очень высоко, а хорошие мечи были на вес золота, поэтому вполне можно допустить, что кто-то пошел на серьезный грех, чтобы достать из захоронения легендарное оружие.

Калинов мост над рекой Смородиной.

Художник И. Ожиганов.

При упоминании этого сооружения мы пытаемся представить хитроумное инженерное сооружение, плетеное из хилых веточек калины. Или, на худой конец, мост из добротного дуба, въезды на который густо обрамляют калиновые кусты. Название реки, на которой стоит мост, где любят биться насмерть богатыри, не вызывает вопросов вообще — таких топонимов на просторах России и сегодня полно.

Но все в истории с мостом через реку оказывается хуже, чем вы могли себе представить. Река Смородина получила свое название вовсе не из-за смородины, а из-за сморода, то есть смрада, который издавали её воды. А Калиновый мост имеет очень отдаленное отношение к калине, так как он «каленый», то есть раскаленный. Сама калина получила свое название по этой же причине — ее спелые ягоды выглядят горячими.

Поэтому в незамысловатом сюжете с битвой богатыря с многоголовым змеем на раскаленном мосту через смрадную реку обыгрывается типичная для многих европейских народов история о реке Смерти, отделяющей наш мир от загробного царства и чудовище, охраняющем этот переход.

Финист-Ясный сокол и птица Сирин.

Художник И. Ожиганов.

Сразу стоит сказать, что Финистом сокол стал далеко не сразу. Сказка о волшебном женихе появилась у славян гораздо раньше, чем из греческого пришло вместе с книжными премудростями слово Финист, а говоря проще — феникс. Птица, сгорающая в огне, а затем снова возрождающаяся из пепла, поразила в самое сердце впечатлительных русских сказочников и ее тут же приплели к довольно избитому сюжету с превращениями в птиц.

Что касается обитающей в раю птицы Сирин, поющей прекрасные, разгоняющие печаль песни, то ее тоже позаимствовали у греков. Правда, у эллинов были сирены, которых назвать райскими птицами нельзя было даже с натяжкой. Вторая человекоподобная райская птица, Алконост, поющая печальные песни, появилась благодаря греческому мифу об Алкионе, превращенном Зевсом в зимородка.

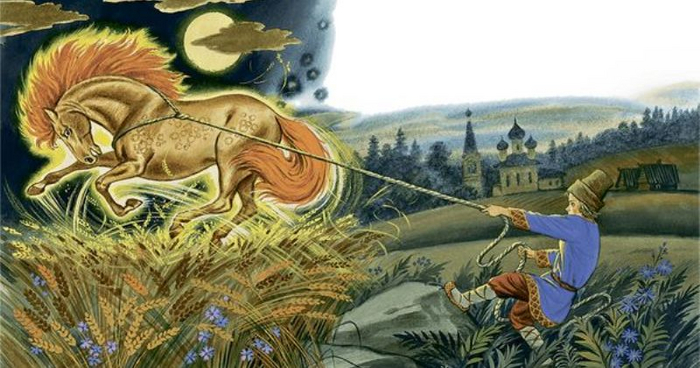

Сивка-бурка, вещая каурка.

Художник И. Ожиганов.

В молодецком кличе «Сивка-бурка, вещая каурка», обращенном к коню, содержатся серьезные противоречия. Дело в том, что сивая, бурая и каурая масти — это совсем не одно и то же. Объединяет их одно — все три считались признаками беспородных, дешевых лошадей.

Поэтому, называя таким образом животное, хозяин выражал к нему пренебрежение. Но зачем называть так волшебного коня, способного переносить хозяина по воздуху на огромные расстояния? Совершенно ясно, что здесь вмешались древние суеверия, связанные со сглазом.

Хороших коней на Руси было принято вслух ругать, чтобы не вызывать ни у кого зависть. Отсюда и «ласковое» обращение к коню «волчья сыть, травяной мешок». Можно сказать, что обзывая своего скакуна сивкой-буркой его хозяин заботится о нем и иносказательно сообщает нам, что очень им дорожит.

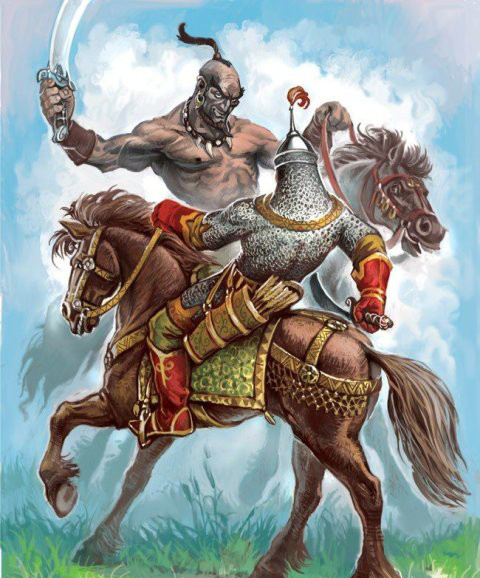

Тугарин Змеевич.

Былинный соперник богатыря Алеши Поповича Тугарин Змеевич имеет реального прототипа. В конце XI столетия князю Святополку сильно досаждал набегами половецкий князь Тугоркан. Закончилось все тем, что Святополку пришлось жениться на дочке своего врага, чтобы наступил мир. Но Тугоркан не угомонился и зятю пришлось его все же убить.

В народном творчестве труднопроизносимый Тугоркан быстро трансформировался в Тугарина. Отчество Змеевич этот персонаж получил за свое недостойное поведение. Да, этот персонаж имеет множество названий в русском фольклоре: Змей Тугарин, Змей Тугаретин, Змеище Тугарище.

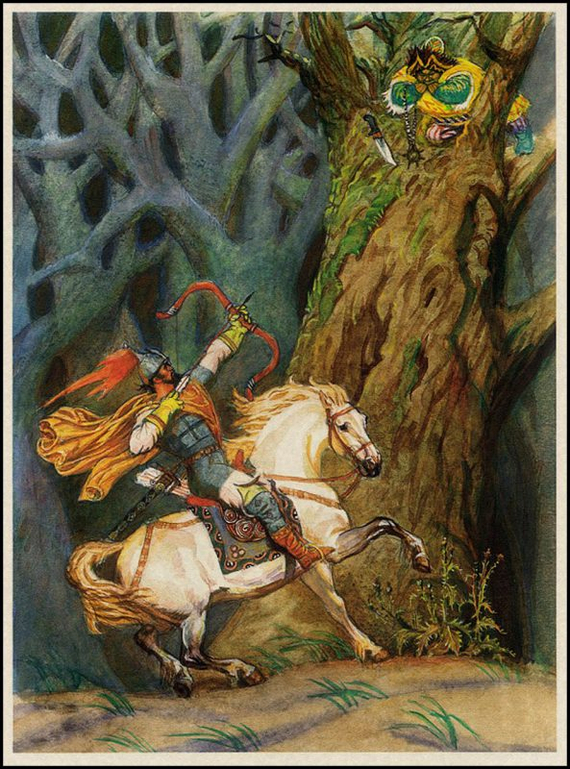

Соловей-разбойник.

Художник В. Лосин.

Наиболее известный отрицательный персонаж русских былин, вне всякого сомнения, — это Соловей-разбойник. Промышлял этот злодей на дорогах, подстерегая путников и целые дружины. Этот герой пришел в народный эпос также из реальной жизни. Оказывается, прототипов у Соловья-разбойника было несколько и жили они в разное время.

Речь идет о трех предводителях разбойничьих шаек по имени Соловей, орудовавших на Руси с XIII по XVI столетие. Засаду разбойники, как правило, устраивали в кустах или на деревьях, а тайные команды подавали друг другу, мастерски имитируя птичьи крики.

Наиболее известным из этих трех атаманов был мордовский разбойник Соловей, которого поймала в XV веке новгородская дружина. Его, вместе с собратьями по разбою и сыновьями-подельниками судили и, согласно вынесенному приговору, казнили на главной площади.

Идолище Поганое.

Под победой Ильи Муромца над Идолищем Поганым подразумевается сокрушение богатырем изображения языческого божества. Идол — это статуя некоего дохристианского бога, а прилагательное латинского происхождения «поганый» издавна было принято прикреплять ко всему, что относится к язычеству. Ну а то, что Идолище ело, пило и ругало богатыря — это уже вымысел, призванный сделать историю более захватывающей.

Скатерть-самобранка.

Мечта многих — волшебная скатерть-самобранка, в реальности существовать точно не могла. Но вот сам этот термин существовал уже многие столетия назад и относился к вполне реальному предмету. Скатертью-самобранкой в русских княжествах называли дорогие, обильно украшенные орнаментами скатерти, изготовленные не на ткацких станках, а вручную.

Лукоморье.

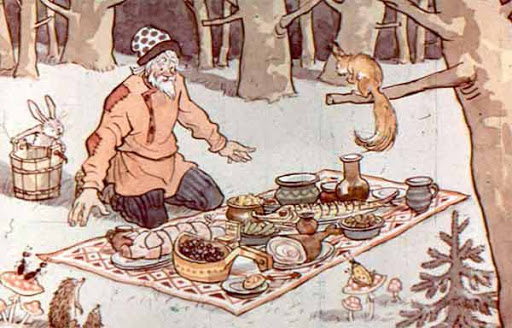

Художник И. Ожиганов.

Лукоморьем в старину называли морской залив, бухту или просто ярко выраженный изгиб береговой линии. Слово Lukomoria встречается на некоторых морских картах XVII века, где им обозначают заливы северных морей, например, Карского или Белого.

Кроме этого, некоторые этнографы считают, что Лукоморьем могло быть реальное место, существовавшее в XV–XVII веках. Предполагается, что это был длинный залив Карского моря возле устья реки Обь. Позднее название перешло в фольклор и стало обозначать отдаленную сказочную местность, населенную мифическими существами.

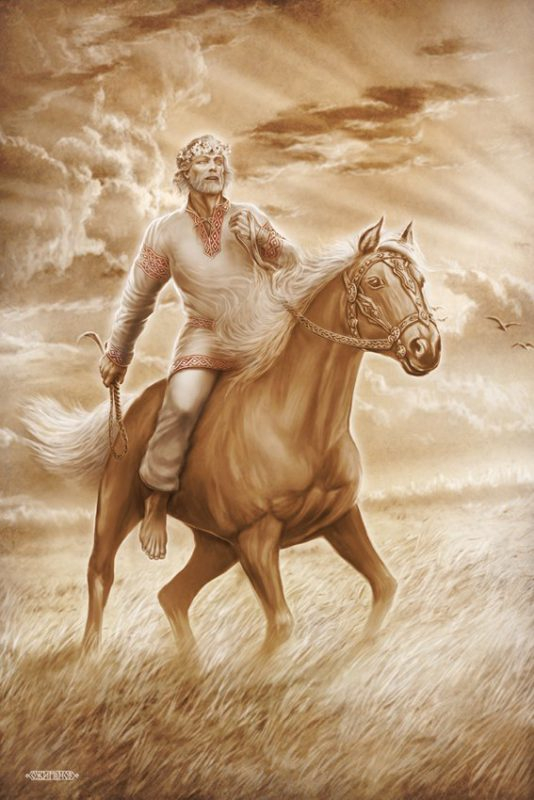

Черномор.

Многие думают, что дядьку Черномора нам подарил А.С. Пушкин, придумавший этого персонажа для своих поэм. У гения русской словесности этот герой встречается дважды — один раз как предводитель 33 богатырей, выходящих из морской пучины в «Сказке о царе Салтане», а второй раз в поэме «Руслан и Людмила» в качестве злобного бородатого карлика-колдуна.

Кажется, что имя этого противоречивого героя непосредственно связано с Черным морем, но это не так. Нужно признаться, что Пушкин не сам придумал Черномора, а позаимствовал его из поэмы своего современника Н.М. Карамзина «Илья Муромец». У Карамзина Черномор не был связан с морями вообще, а повелевал «черным мором», то есть чумой.

Несколько фактов о загробном мире, которые встречаются в русских народных сказках

Вот это тоже интересно. Откуда взялась спутница Деда Мороза, или Полная родословная Снегурочки Краткая биография кота Баюна — самого неоднозначного сказочного героя Пушистое сокровище: откуда на Руси взялись кошки и почему их так полюбили

Русские народные сказки, на которых мы росли и которые сегодня рассказываем детям, не так просты, как может показаться с первого взгляда. Их незамысловатые сюжеты пронизаны жутковатыми языческими мотивами, сохранившимися в незапамятных времен. Узнав о значении некоторых символов, фигурирующих в русском фольклоре, вы будете смотреть на сказки несколько иначе.

Большинство сюжетов известных русских сказок появились за сотни лет до того, как была крещена Русь. Позже их адаптировали, разбавили русскими добрыми молодцами, царями и боярами, но многие герои и места остались неизменными. Отдельные факты, известные лишь специалистам, способны заставить пересмотреть отношение к некоторым историям и увидеть в них новый смысл.

Кое-что о Бабе-яге.

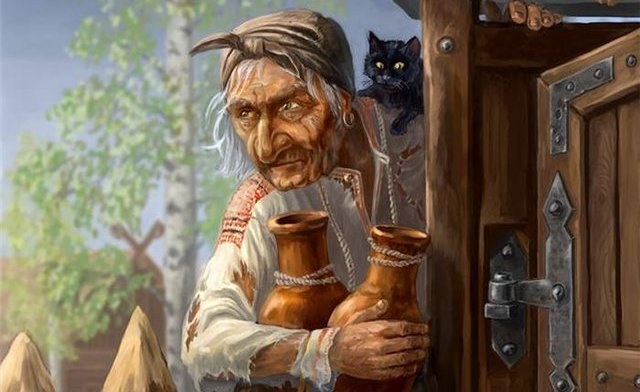

Такого сказочного героя, как Баба-яга знают даже самые маленькие дети. В сказках славянских народов эта старуха может быть как отрицательным героем, так и полезным помощником. Образ этой не слишком симпатичной женщины уходит корнями в древнюю эпоху матриархата, когда в роли самых могущественных героев и хранителей стихий, чаще всего, выступали дамы.

Баба-яга славян.

У древних славян эта старуха, суровая, но справедливая, являлась защитницей лесных птиц и зверей, но кроме этого выполняла еще одну важную и страшную функцию. Баба-яга охраняла вход в загробный мир и являлась проводником душ на тот свет. Все знают, что жила она на опушке леса, то есть на его краю, а лес у славян раньше ассоциировался со смертью.

Хель — владычица загробного мира у скандинавов.

Одна нога Бабы-яги — костяная. Это дает понять, что она лишь наполовину принадлежит миру живых. Именно так, наполовину из плоти и наполовину из костей представляли древние скандинавы богиню загробного мира Хель. Также старуха помогает героям сказок попасть в тридевятое царство, под которым подразумевают загробный мир. Прежде чем отправить добра молодца в путь, бабка топит для него баньку, затем поит и кормит. Это своеобразный ритуал, без которого живому не пересечь границу загробного мира.

Купание в бане — это не что иное как обмывание покойника, а требуя у старухи есть-пить, герой дает своеобразное согласие на опасный для него ритуал временного превращения в мертвеца. Еда мертвых не подходит для живых людей, а у Бабы-яги может быть только такое угощение. Чтобы выполнить свою миссию на том свете, герой умирает для реального мира.

Как «работает» избушка на курьих ножках?

Если сама Баба-яга хранитель перехода в мир мертвых, то ее избушка — это своеобразный таможенный пункт на границе. В том момент, когда это строение, по требованию героя, поворачивается к нему передом, а к лесу задом, открывается путь в загробное царство.

Избушка на курьих ножках.

Избушка Бабы-яги тесная и стоит на «курьих ножках». Это тоже не спроста — в языческие времена многие славянские племена хоронили умерших не в земле, а в небольших бревенчатых домиках — «домовинах». В сказках на тесноте избы делается особый акцент: «Лежит Баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос».

Примерно так выглядела «домовина».

Избушки ставили на деревянные подпорки или высокие пни, напоминающие из-за корней куриные лапы. «Ножки» домовине были нужны для того, чтобы поднять ее над уровнем земли, обезопасив захоронение от паводков и лесных животных. Кстати, вход в такой погребальный домик всегда располагался со стороны царства мертвых, то есть дверью избушка была повернута к лесу. Отсюда и обычная просьба гостя Бабы-яги к избушке — повернуться к нему передом.

Калинов мост на реке Смородине.

Река Смородина у славян являлась границей между миром живых и миром мертвых, аналогом античного Стикса. Не стоит думать, что название реки происходит от смородины — имеется ввиду «смород», то есть смрад, трупный дух. Река в сказке является серьезным препятствием на пути героя — перейти ее очень сложно.

Калинов мост через реку Смородину мог бы выглядеть вот так.

Пересечь преграду можно лишь по Калинову мосту, который опять же не имеет ни малейшего отношения к ягодам. Калинов — от слова «раскаленный», ведь считалось, что река между мирами была вместо воды наполнена бушующим пламенем. Калинов мост — раскален докрасна и перейти по нему означало умереть.

…но мы его с детства представляем вот таким.

На нашей стороне реки Смородины за порядком следили богатыри, а ту сторону, которая располагалась в мире смерти, охранял трехглавый Змей Горыныч. Об этом необычном персонаже, встречающемся не только в русских сказках, но и в фольклоре других европейских славян, стоит рассказать подробнее.

Змей Горыныч — самый противоречивый герой.

В русских народных сказках Змей Горыныч — однозначно негативный персонаж. Но так было не всегда. В ранних сказаниях, с которыми знакомы в основном специалисты в области древнеславянской литературы, фигурировал такой богатырь как Горыня.

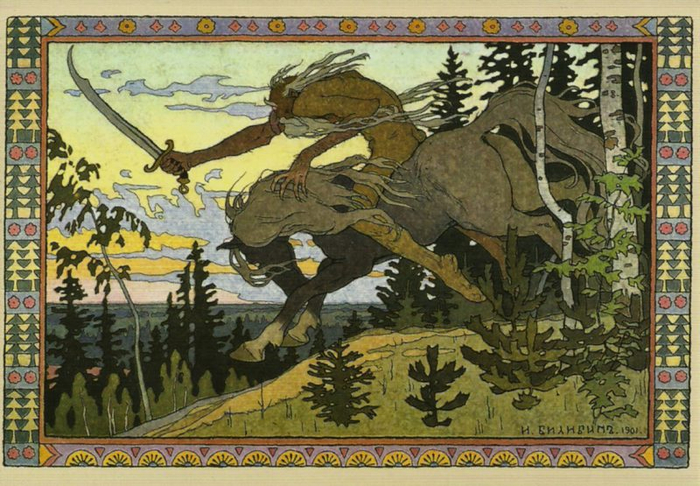

Змей Горыныч.

До того, как сформировалась классическая троица из Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, Горыня в разных былинах занимал место одного из героев. Так как в ранних версиях богатыри были сущностями хтоническими, каждый из них заведовал определенной стихией. Горыня, разумеется, отвечал за горение, огонь. Именно с горением, а не с горами связан и Змей Горыныч.

После прихода христианства, Горыню в буквальном смысле разжаловали из богатырей, переведя в отрицательные персонажи. Враги Руси — печенеги и половцы, нападая на города и селения, предавали их огню. Немудрено, что Горыня перевоплотился в символ смерти и страха, воплотившись в огнедышащем змее.

Богатырь Горыня.

Несложно заметить, что во многих сказках Змей Горыныч имеет восточные черты, присущие основным врагам славян. Также на его происхождение указывает место проживания — Сорочинские («сарацинские») горы. Сарацинами в те времена называли язычников-нехристей, живущих на востоке и на юге, а также мусульман.

Кащей Бессмертный — не живой и не мертвый.

Кащей или Кощей — это один из самых загадочных и интересных героев сказок. Никто не может точно истолковать его имя. Возможно, оно произошло от слова «кость» (костлявость — важная примета этого персонажа) или от слова «кощун» (так называли на Руси колдунов).

Таким представлял Кощея художник Виктор Васнецов.

Кощунство, кстати, напрямую связано со словом «кощун». Кощунствовать — означало колдовать, совершать обряд. С приходом православия это слово, бывшее некогда нейтральным, приобрело отрицательное значение, которое сохраняет и сегодня. Также истоки имени ищут в тюркских языках. Созвучное слово «кошчи», например, означает невольника, а Кощей часто предстает пленником могущественных волшебниц, закованным в магические цепи или связанным неким колдовством.

Кащея Бессмертного можно было бы отнести к миру мертвых, но он не совсем вписывается в каноны царства Смерти. Этот герой только называется бессмертным, а на самом деле умереть он может, хоть и добиться этого непросто. Гибель Кощея находится в яйце и, как правило, имеет вид иглы. Такой поворот не уникален и, кроме русских сказок, встречается в греческой, египетской, скандинавской и китайской мифологии.

Так бы мог выглядеть Кощей сегодня.

Во многих культурах яйцо — это символ зарождения жизни. Часто оно золотое (символ Солнца) и плавает по волнам Мирового океана, храня в себе главное божество, прародителя всего сущего. Начало жизни связано с тем, что яйцо разбивается, освобождая божественную сущность. В случае в Кощеем разбитое яйцо также символизирует зарождение жизни, а значит и победу над смертью.

Змей Горыныч и Кощей Бессмертный нередко заменяют друг-друга. Оба имеют привычку нападать на селения, пленять и убивать людей, а также похищать девушек. Кроме этого, два негативных персонажа имеют явно тюркское происхождение.

Кощей Бессмертный на иллюстрации Ивана Билибина.

Слово «кощей» можно найти в «Слове о полку Игореве» трижды. Первый раз, когда описывается пребывание князя в плену у половцев, где Игоря перевозят «в седле кощеевом», то есть верхом, в специально оборудованном для невольников седле. Второй раз «кощеем» называют пленного кочевника, а третий — «поганым кощеем» обзывают половецкого хана Кончака.

Откуда взялась спутница Деда Мороза, или Полная родословная Снегурочки

Считается, что Дед Мороз и Снегурочка относительно молоды, так как появились только в XIX веке. Это лишь частично соответствует действительности, так как касается литературных героев, придуманных писателями. В мифологии славян Мороз, Дед Трескун, Снегурочка и Снежевинка появились в незапамятные времена. Мы попробуем проследить их историю от самых истоков.

Дед Мороз впервые появляется в сказке Владимира Федоровича Одоевского «Мороз Иванович», написанной в 1840 году. Снегурочка — чуть моложе, ведь сказка Владимира Ивановича Даля «Девочка Снегурочка» увидела свет в 1861 году. Оба автора были большими знатоками и ценителями славянских сказок, поэтому нетрудно догадаться о том, что вдохновляло их в работе.

Хорошо забытые духи.

Практически все сказки, которые столетиями рассказывали своим внукам бабушки в России, Украине и Беларуси основаны на более древних и серьезных источниках — мифах. В древности наши предки поклонялись множеству духов, которые окружали человека кругом — в лесу, в поле, на реке и озере, во дворе и даже дома.

Общались с каждым из духов в определенный день года, устраивая торжество с различными обрядами. Жрец организовывал танцы и песнопения, посвященные божеству и все верили, что дух вселяется в тело служителя культа. Часто такие праздники сопровождались разыгрыванием сцен с участием ряженых в духов людей. Они могла наглядно показывать борьбу весны с зимой или света с темнотой.

Сегодня мы относимся с юмором к подобным мероприятиям, а раньше все было очень серьезно. Наши предки были уверены, что если обряд не произойдет, весна может задержаться и из-за этого не успеет вызреть урожай и начнется голод. Сценарии этих представлений, в которых говорилось о борьбе добрых духов со злыми и их взаимодействии с людьми и есть те самые мифы, дошедшие до нас в виде сказок.

С развитием цивилизации мифы играли все менее значимую роль в жизни людей, ведь с каждым столетием человек все сильнее надеялся на свои силы и знания. Мифы легли в основу науки, так как содержали накопленную поколениями информацию об изменениях погоды, движении светил и других окружающих человека явлениях.

Также можно уверенно говорить о том, что мифология сыграла огромную роль в развитии искусства. Вырезание идолов, изготовление церемониальных украшений и одежд, постановка культовых танцев и песен — все это превратилось в изобразительное искусство, театр и литературу.

Истории, рассказывающие о духах, героях и их мире, за столетия обросли множеством деталей и превратились в сказки, которые с удовольствием эксплуатируют в своих творениях писатели и поэты. Но, несмотря ни на что, следы мифологии отчетливо видны во многих современных сказках.

Дочка Мороза или Бабы Яги?

Тайна Деда Мороза заключается в самом его имени. В наши дни слово «мор» означает смертельную эпидемию. Но в давние времена его значение было иным — латинское mors, итальянское morte, испанское muerte, французское mort и, главное, древнее индоевропейское mertis, означали тоже что и мор, а именно: смерть.

Получается, что Дед Мороз был духом зимы и смерти — Мором. Вполне логично предположить, что отчество его дочки будет звучать как Моровна. В славянской мифологии есть персонаж с подобным отчеством — Марья Моревна! Та самая невеста Ивана Царевича и волшебница, сумевшая заключить в оковы самого Кощея Бессмертного.

Но в некоторых сказках Марья Моревна еще и подруга Бабы Яги, а иногда даже ее родная дочь. Как так получилось, что сказочная красавица оказалась связана с уродливой злой старухой из леса? Историки утверждают, что среди других могущественных духов древние славяне почитали и Мору или Морену, считавшуюся богиней зимы и смерти.

Часто Морена упоминается в новгородских грамотах на бересте. Одна из них написана рукой человека, желающего вразумить князя и заставить его отказаться от слишком щедрых даров гостям, накануне зимы. «Морена, вразуми князя нашего, зимний гнев свой напомни», пишет он, обращаясь к повелительнице зимней непогоды.

Можно предположить, что Моревна — это вовсе не отчество, а немного искаженное имя древнего божества. В польском и болгарском фольклоре этот персонаж сохранился до наших дней. Болгары называют этого духа Мара-Лишанка и верят, что в начале зимы он является как юная дева, но к концу ее стареет и становится безобразной злой ведьмой. Может в этом переходе и кроется связь красавицы Марьи Моревны и Бабы Яги?

Еще относительно недавно болгары и поляки в честь окончания зимы изготавливали из соломы или тряпок куклу Морены и сжигали ее. Сразу же вспоминается смерть сказочной Снегурочки, погибшей во время прыжков над костром.

Из всего этого следует, что на Новый год к нам приходят не какие-то абстрактные литературные герои из сказок Одоевского и Даля, привязанные указом Сталина к празднику в 1937 году, а древние духи зимы — Мор и Морена, которых мы по новой моде называем Дед Мороз и Снегурочка. За тысячи лет ничего не изменилось, просто мы немного подзабыли значение тех или иных обрядов и исказили имена божеств.

Краткая биография кота Баюна — самого неоднозначного сказочного героя

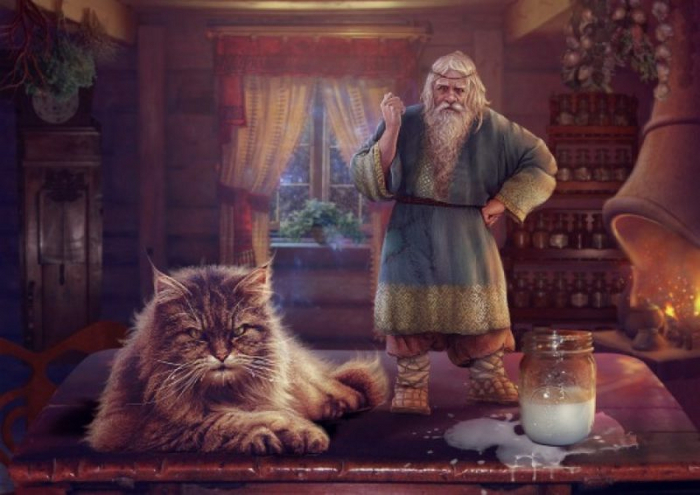

Среди всех героев славянской мифологии кот Баюн может считаться самым загадочным. Встречается он в сказках нечасто, известно про него крайне мало и однозначно описать его как отрицательного или положительного героя нельзя. Упоминание этого животного мы можем найти не только в фольклоре, но и у А.С. Пушкина — у классика он гуляет по цепи в Лукоморье и хоть не назван по имени, но легко узнаваем.

Одна из легенд гласит, что кота Баюна создал сам Велес, чтобы защитить свои запасы зерна от обнаглевших мышей. Застав грызуна за порчей продуктов, бог пришел в ярость и бросил в них свою рукавицу. Именно она и превратилась в большого и опасного кота со сложным характером и страстью к уединению.

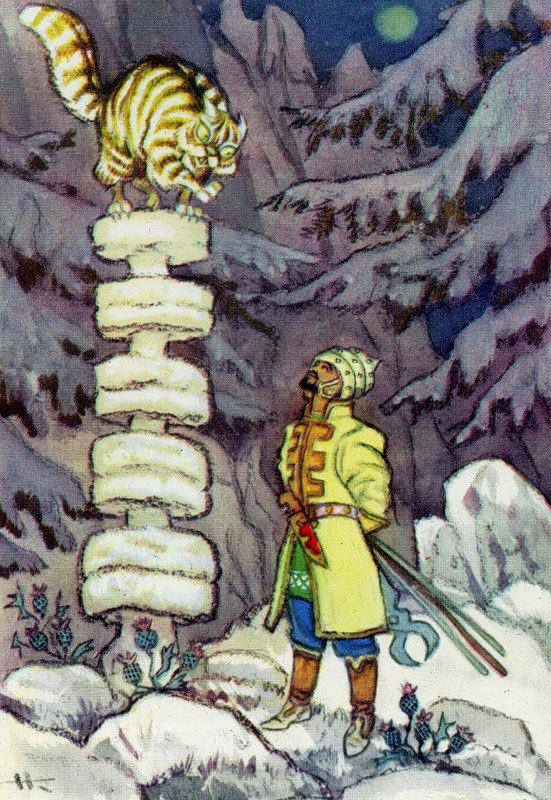

По преданиям кот Баюн жил в лесах, вдали от людей и не слишком любил гостей. Зверь сидел на железном столбе и когда видел приближающегося путника, начинал мурлыкать и заговаривать его. Усыпив бдительность человека, кот бросался на него, убивал и съедал.

Из-за способности говорить мифического зверя и называли Баюн, от слова «баить» — болтать, разговаривать. Именно отсюда и пошло всем известное слово «убаюкивать» — усыплять, лишать бдительности. Несмотря на опасность, встречи с котом искали специально, ведь он мог излечить от хворей и даже подарить своим мурлыканьем вечную жизнь.

Поэтому кот Баюн был желанной добычей для царей, колдунов и ведьм, которые, чтобы не рисковать, отправляли на его поиски других. Зверь со стальными когтями и клыками издалека видел гостя и заводил свои разговоры за целую версту, поэтому застать его врасплох было нельзя.

В сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» главный герой Андрей-стрелок поймал Баюна благодаря трем железным колпакам. Кот имел привычку запрыгивать на голову своей жертве, но тут ему помешали три слоя металла. Пока зверь рвал когтями колпаки, Андрей сумел схватить его и пленить.

В некоторых сказках кот Баюн упоминается как верный помощник Бабы Яги. Он докладывал старой ведьме новости, а также помогал ей по хозяйству. Несмотря на репутацию хищного колдовского зверя, кот Баюн не был полностью отрицательным персонажем. Герои могли найти с ним общий язык и тогда он становился незаменимым помощником и даже спасителем.