Ученые впервые исследовали изменения костных клеток по мере старения организма!

Сегодня мы поговорим о том, что происходит с нашими костями, когда мы стареем. Да-да, это та самая тема, которая зачастую заставляет нас задумываться о тех самых "таблетках для крепости костей". Вот и сам вопрос: почему же с возрастом наши остеоциты, главные регуляторы здоровья костей, начинают вести себя иначе?

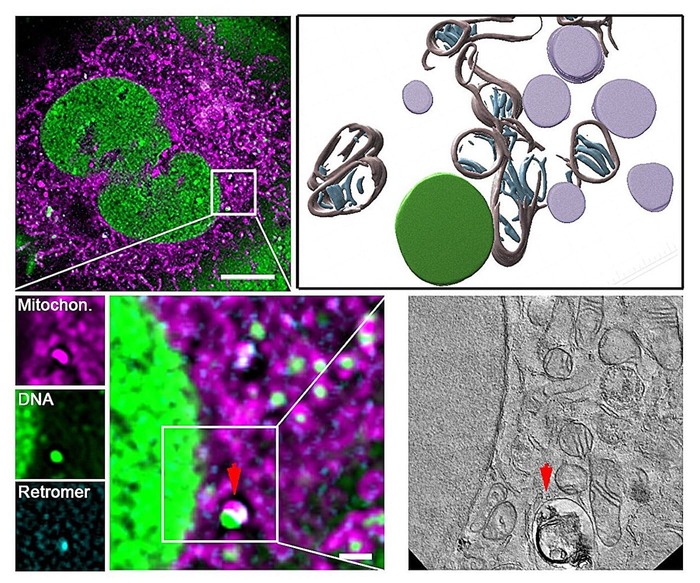

Остеоциты — это не просто клетки, заполняющие наше костное пространство. Они, можно сказать, настоящие шеф-повара в мире костной ткани, управляющие её прочностью и состоянием. Ранее их считали лишь «пассивными запол填ителями», а сейчас мы понимаем, что они выступают в роли датчиков деформации, реагируя на физические нагрузки и передавая сигналы остальным костным клеткам. Они словно джедаи, которые умеют чувствовать механическое воздействие и в ответ лепят свои «биохимические» решения.

Группа ученых из Техасского университета в Остине решила погрузиться в эти загадочные процессы. Они выделили первичные остеоциты из позвонков молодых мышей и подвергли их воздействию облучения. Да, нельзя не отметить, что 10 грей — это достаточно много, но цель была одна: создать условия стресса, которые помогут обсудить старение клеток. Что же нашлось в результате?

Исследование показало, что стареющие остеоциты не могут так эффективно восстанавливать свою функцию, как их молодые собратья. Активность фермента бета-галактозидазы, который служит индикатором клеточного старения, была значительно ниже у стареющих клеток. Это позволяло ученым увидеть, что старение делает остеоциты жестче, изменяя их архитектуру и функцию. Бедные косточки!

Старение наших остеоцитов приводит к тому, что они теряют эластичность и перестают нормально реагировать на механические нагрузки. В результате, наша способность к поддержанию прочности костей начинает страдать, увеличивая риск развития остеопороза и других костных заболеваний.

Это открытие важно не только для понимания механизмов старения, но и для разработки новых стратегий профилактики остеопороза. Ученые предполагают, что благодаря исследованиям, подобным этому, мы сможем оценивать функциональность остеоцитов и находить новые терапевтические пути для их «омоложения».

Так что же нас ждет впереди? Определенно, дальнейшие исследования в этой области поднимут множество важных вопросов относительно здоровья костной ткани. Мы можем работать над тем, как стимулы, такие как физическая нагрузка или специальные упражнения, влияют на остеоциты, что в итоге может помочь нам сохранить здоровье наших костей на долгие годы.

Возможно, в будущем, мы увидим инновационные подходы к укреплению костей и улучшению здоровья, которые будут основываться на более глубоком понимании механики остеоцитов. Кому не хочется оставить свой след в этом научном пробивном мире?

Так что, друзья, будем внимательнее к своим костям, а также к остеоцитам! Заботьтесь о своем теле, и оно ответит вам здоровьем в более зрелом возрасте!