Космический аппарат Люси готовится ко второму сближению с астероидом!

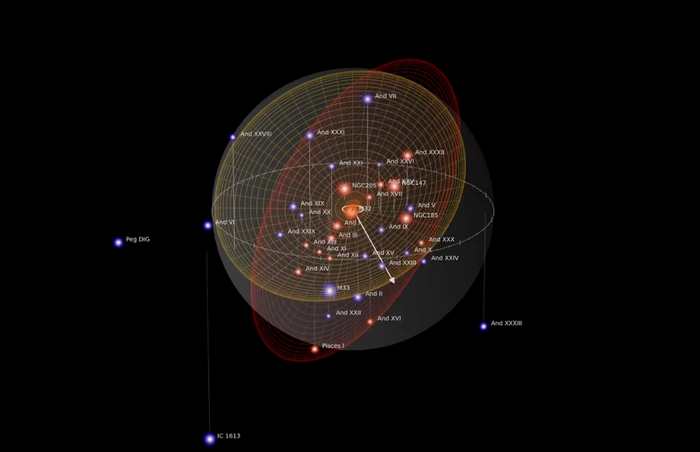

Космический аппарат NASA "Люси" находится в 80 миллионах километров от своего второго близкого сближения с астероидом Дональд Джохансон. Это событие представляет собой репетицию для основной миссии "Люси", которая будет проводиться в течение следующего десятилетия и направлена на исследование троянских астероидов, разделяющих орбиту Юпитера.

Ближайшее сближение с Дональд Джохансоном произойдет 20 апреля в 13:51 по восточному времени на расстоянии 596 миль (960 километров). За 30 минут до сближения "Люси" изменит своё положение, чтобы отслеживать астероид, что приведет к приостановке связи с Землёй.

"Люси" будет использовать свою систему конечного отслеживания, чтобы удерживать астероид в поле зрения и выполнит более сложную последовательность наблюдений, чем при сближении с предыдущим астероидом Динкинеш. Все три научных инструмента — высокоразрешающая камера L'LORRI, цветная камера и инфракрасный спектрометр L'Ralph — будут собирать данные.

Однако за 40 секунд до ближайшего подхода "Люси" прекратит отслеживание, чтобы защитить свои инструменты от интенсивного солнечного света. После сближения космический аппарат перенастроит солнечные панели в сторону солнца и восстановит связь с Землёй примерно через час.

"Люси" находится на расстоянии 12,5 световых минут от Земли, что означает, что сигнал доходит до аппарата за это время, и ещё 12,5 минуты требуется для ответа. После подтверждения сигнала инженеры дадут команду "Люси" передать научные данные о встрече обратно на Землю, что займет несколько дней.

Дональд Джохансон — фрагмент, образовавшийся в результате столкновения 150 миллионов лет назад, и является одним из самых молодых астероидов главного пояса, когда-либо посещённых космическими аппаратами. "Каждый астероид имеет свою уникальную историю, и эти истории переплетаются, создавая картину истории нашей солнечной системы," — отметил научный сотрудник программы миссии "Люси" в NASA Том Статлер.