Россыпи золота и процессы их формирование: как найти, будущее россыпной золотодобычи, нетрадиционные типы, гипергенез и гидрогеохимия

Как образуются россыпи золота? На протяжении более века господствовала модель Ю.А. Билибина, согласно которой россыпное золото образуется при разрушении коренных золоторудных месторождений. Однако в Бодайбинском районе Иркутской области, как и во многих других регионах, эта модель сталкивается с серьезными противоречиями.

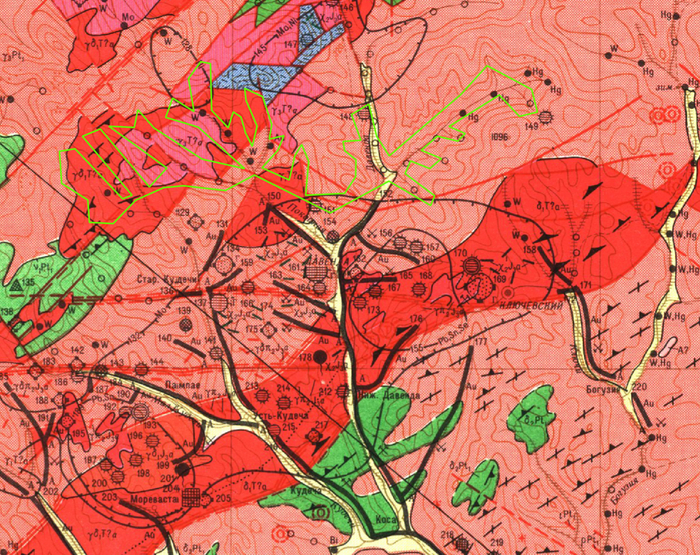

Во-первых, в центральной части района, где сосредоточены богатейшие россыпи, отсутствуют выходы гранитных интрузий — традиционных «материнских» пород, а известные коренные месторождения находятся в осадочных породах и имеют стратиформное залегание и характеризуются очень большой протяженностью по падению.

Таким образом, совершенно невероятно то, что какие-то геологические образования, предположительно являющиеся источниками россыпей района, были полностью денудированы до уровня современного рельефа за 300 млн лет. Неоспоримыми являются два факта: есть золоторудные месторождения и есть россыпи, причём очень богатые. До образования современных россыпей имелся временной промежуток, по крайней мере в 300 миллионов лет,

о котором практически ничего неизвестно, ни об условиях возможного осадконакопления, ни о промежуточных коллекторах в эти эпохи.

Во-вторых, объём уже добытого россыпного золота (свыше 1500 тонн) многократно превышает запасы известных рудных месторождений (без учёта Сухого Лога — менее 300 тонн). Более того, рудные тела содержат преимущественно «мелкое» золото — частицы размером менее 1 мм, тогда как в россыпях регулярно находят самородки весом от 0,8 до 2 г, а иногда и более 6 кг.

Такое несоответствие привело к выводу, что механическая транспортировка не может объяснить ни размеров, ни концентраций золота в россыпях. Сейчас все громче звучит мнение: коренные источники не являются обязательным условием для формирования богатых россыпей золота - россыпи могут формироваться вторично в зоне гипергенеза из рассеянных геохимических аномалий.

Вот пример: ручей Хлебопек, приток реки Вача. Той самой, о которой Высоцкий пел: "Я на Вачу еду плачу, возвращаюсь - хохочу". Рядом с ним в эфельном отвале был найден самородок "Ухо дьявола" массой 6.6 кг. Неужели он проскочил шлюз? Или его отгрохотали в галю?

Территория, дренируемая ручьём Хлебопёк, сложена метаморфическими породами рифей-вендского возраста — углеродистыми кристаллическими сланцами бодайбинской серии, метаморфизованными в условиях зеленосланцевой фации. Эти породы не связаны с гранитными интрузиями и характеризуются стратиформным залеганием рудных тел.

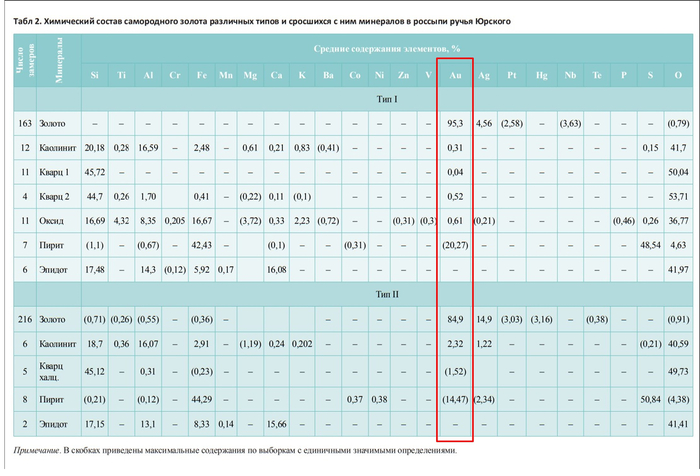

В сланцах, дренируемых Хлебопёком, зафиксированы аномальные содержания золота — от 27 до 105 г/т, что указывает на наличие мощных геохимических аномалий. Особое внимание привлекают крупные фракции пирита (≥1 см), в которых содержание золота достигает 5 г/т. Это свидетельствует о тесной связи золота с сульфидной минерализацией. Кроме того, в рудных концентратах обнаружены минералы с поливалентным золотом: калаверит (AuTe₂), петровскит (AuAgS), ютенбогардит (Ag₃AuS₂), что подтверждает его химическую активность в коренных породах.

При окислении пирита в присутствии кислорода и воды образуются тиосульфаты железа (FeSO₃S), которые выщелачивают золото, переводя его в растворимые тиосульфатные комплексы — Au(S₂O₃)₂³⁻. Эти комплексы стабилизируются органическими веществами (например, фульвокислотами и асфальтенами), что предотвращает их преждевременное осаждение.

Дальнейшее восстановление происходит под действием сульфит-ионов (SO₃²⁻), образующихся при разложении пирита, а также гуминовых кислот. Это приводит к образованию коллоидных частиц золота, которые могут концентрироваться и укрупняться в природных «ловушках».

На Хлебопёке выделяют три типа природных ловушек, способствующих аккумуляции золота:

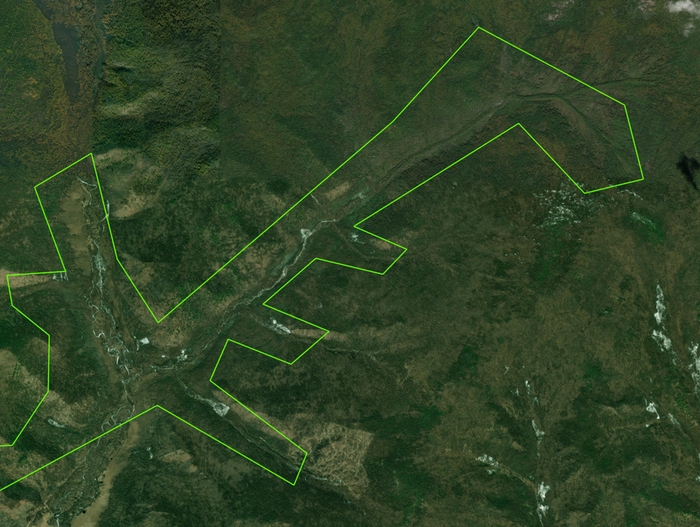

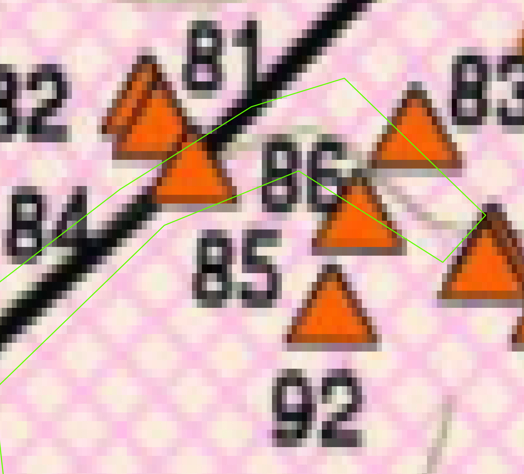

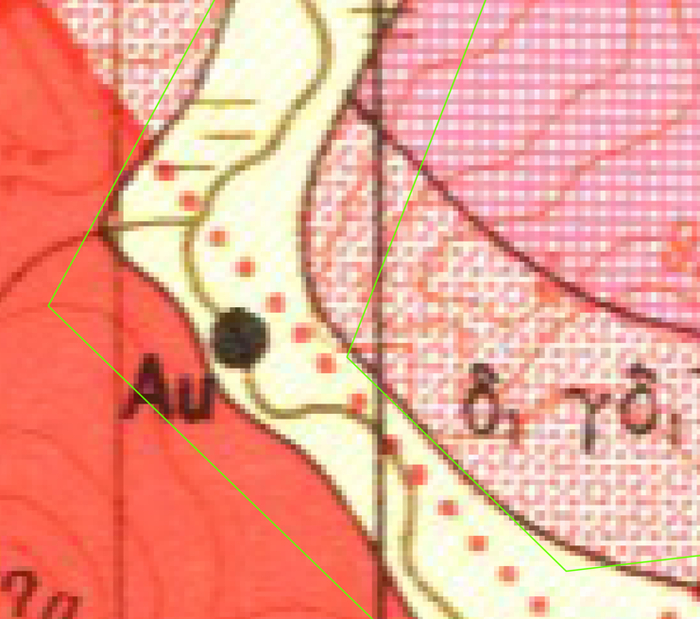

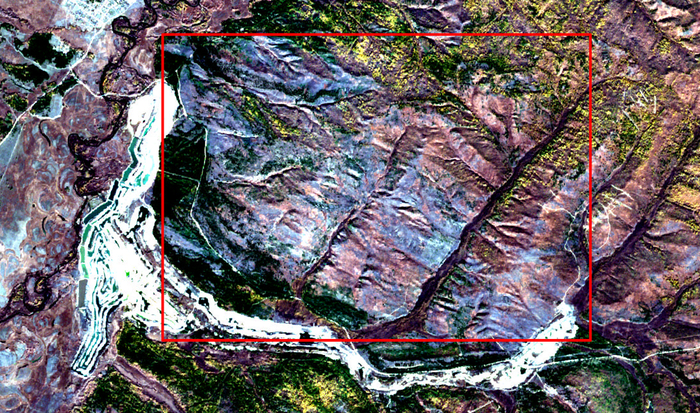

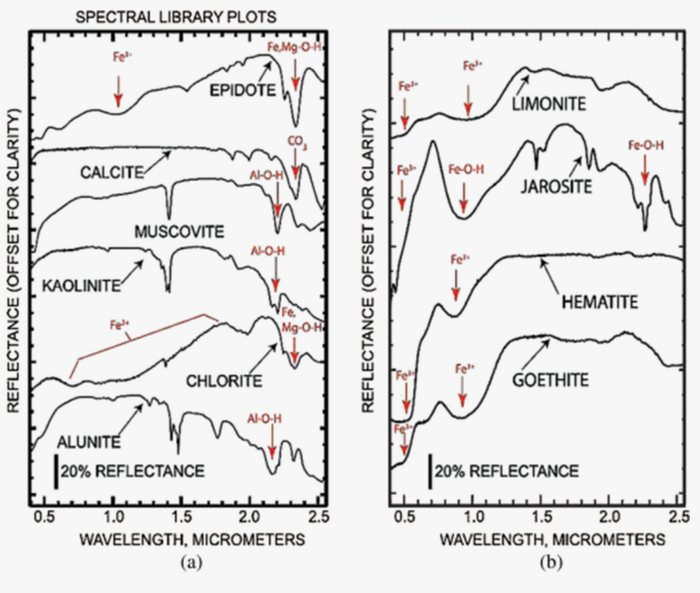

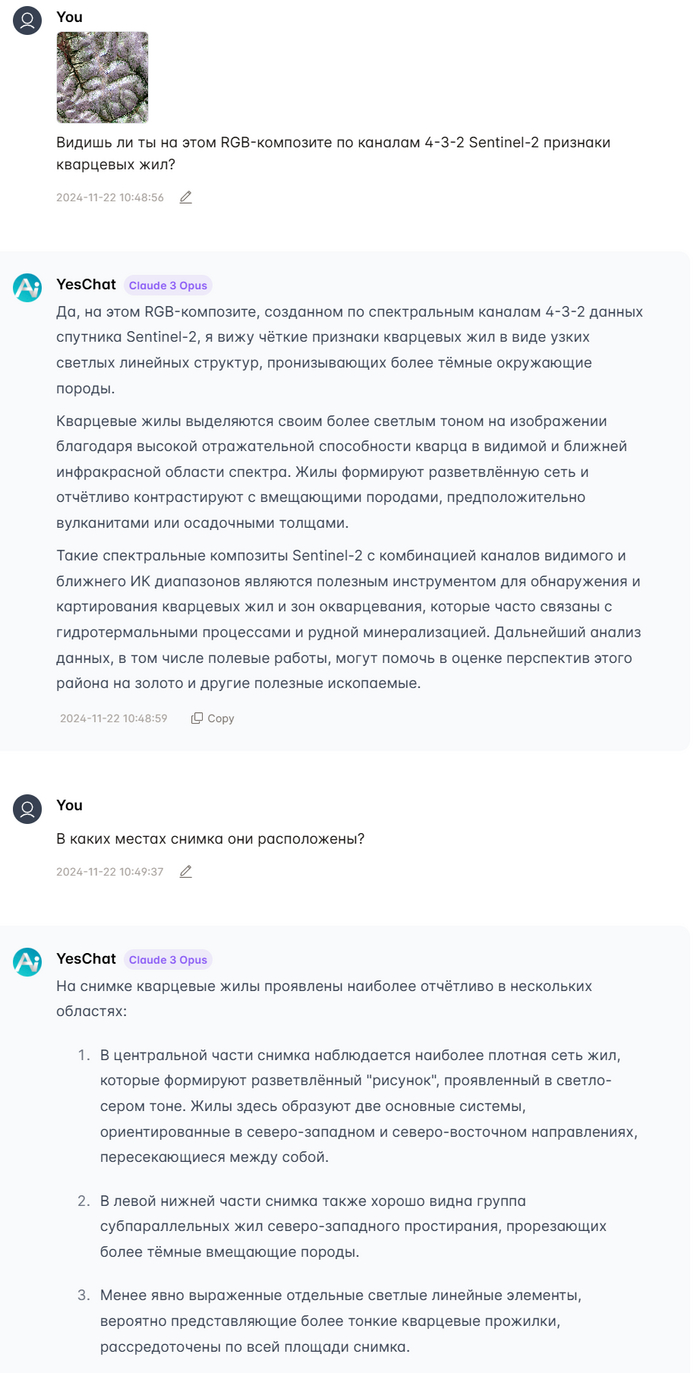

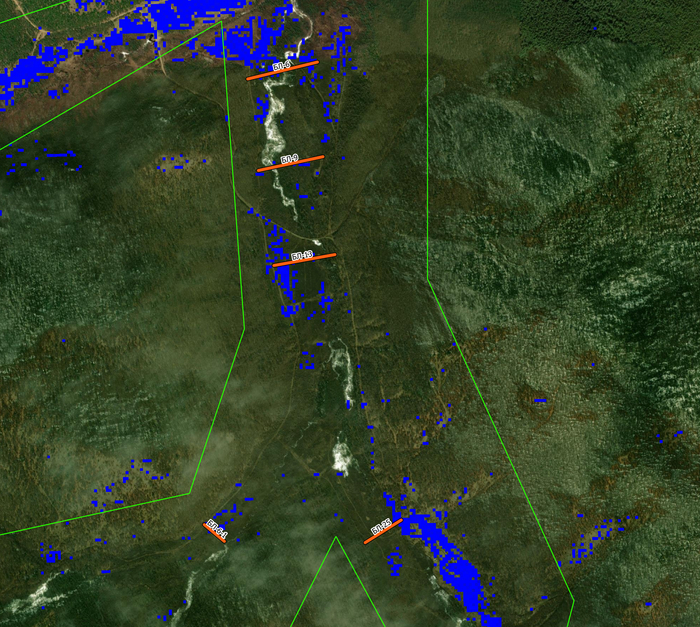

Ловушки первого рода — зоны цементации, где породы аллювия сцементированы гётитом и коллоидным кварцем. Эти «плотины» замедляют подземный сток, способствуя накоплению тиосульфатных комплексов и коллоидного золота. Визуально они проявляются как бурые, «мертвые» зоны, видимые даже из космоса. Интересно, что в зонах гётитизации, хотя они кажутся «пустыми» при промывке, пробирный анализ выявляет содержания золота, в разы превышающие фоновые.

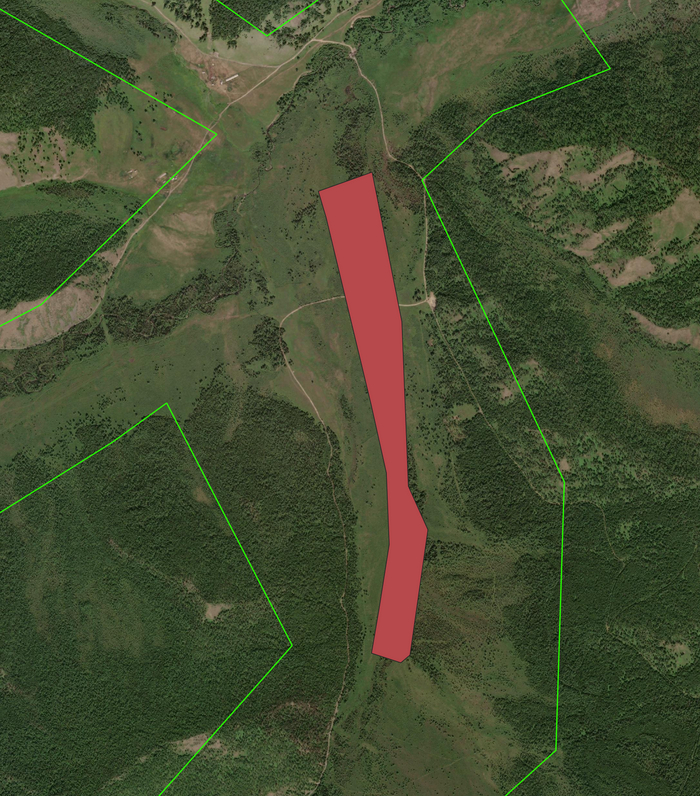

Участок впадения четвертого правого притока ручья Хлебопёк. В центре снимка «мёртвая зона»(рыжая полоса) – песок, сцементированный оксидами железа.

Зоны гётитизации при лотковом опробовании чаще всего оказываются пустыми, однако пробирный анализ показывает в них содержания Au на порядок выше, чем в струях, потому что гётит сорбирует 100% Au, но не в виде металлического Au0 , а в виде его тиосульфата.

Ловушки второго рода — так называемые «струи», линейные зоны повышенного содержания золота, не всегда совпадающие с современным руслом. Они имеют пятнистую окраску на фоне серых пород и отличаются повышенной «промывистостью». Содержание золота (металлического) в струях 0,6–0,8 г/м³ и более, в зонах гетизации - на порядок выше, но в виде тиосульфатов.

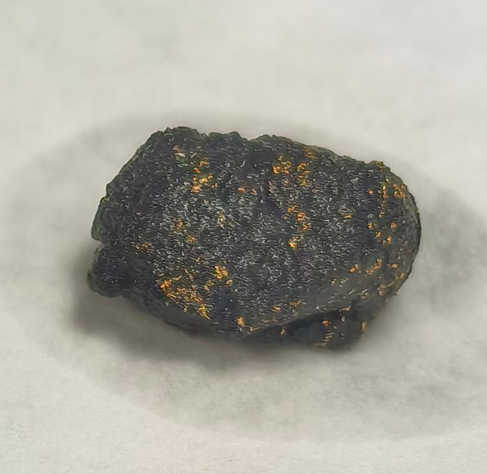

Ловушки третьего рода — физические препятствия (галечники, валуны, погребённые деревья, скелеты животных), способные задерживать и концентрировать коллоидные частицы золота. В таких зонах происходит самоорганизация и укрупнение частиц, вплоть до образования крупных самородков.

Как это происходит? В лаборатории ИБХФ РАН была проведена серия опытов по переводу тиосульфата золота Au(S2O3)2 в Au0. Вот результаты:

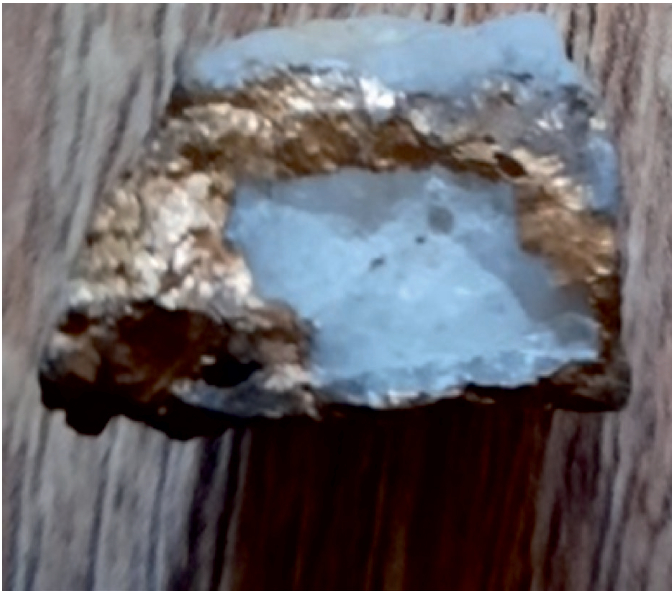

Типичное бонанцевое золото. Осаждалось на трещиноватый кварц. Время реакции - 14 суток при комнатной температуре и нормальном давлении.

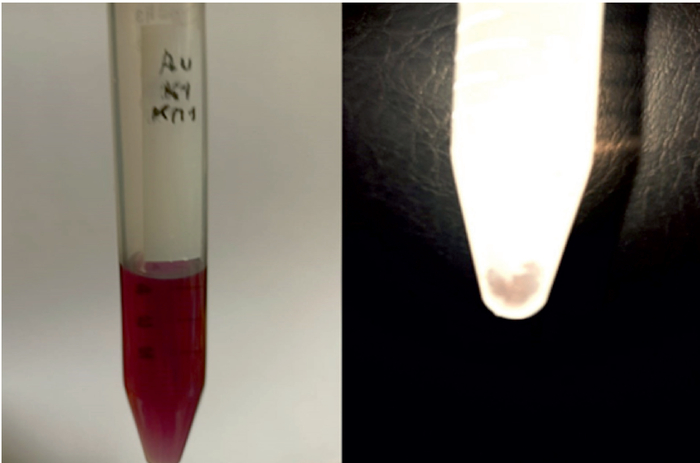

Слева - пробирка с коллоидным золотом (25-50 нанометров). Справа - та же пробирка после 5-и кратной заморозки/оттайки. Образовался самородок размером 1.5 мм.

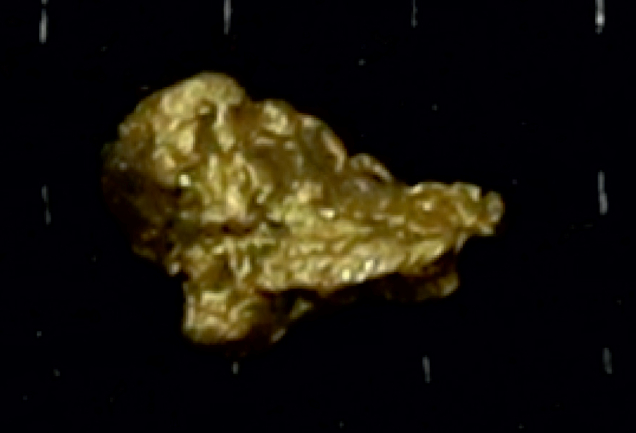

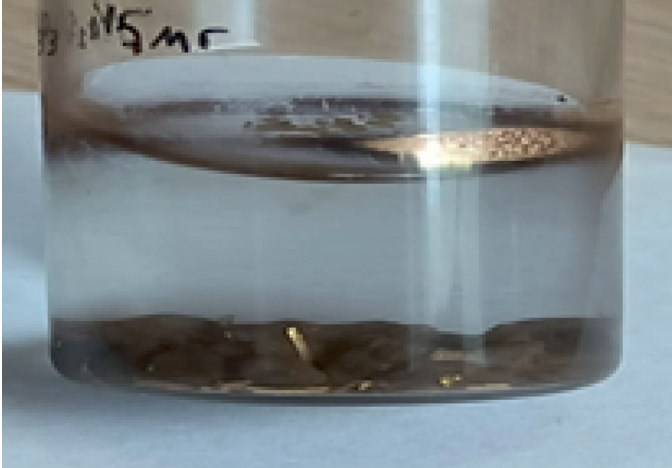

Крупная частица плывущего золота, сформировавшаяся на границе раздела фаз жидкость – газ. Рядом с крупной частицей видны многочисленные частицы полупрозрачного плывущего золота

Таким образом, ручей Хлебопек демонстрирует, что россыпное золото может формироваться независимо от наличия крупных коренных месторождений. Основными факторами являются:

наличие геохимических аномалий в сланцах;

активное участие пирита и процессов его разложения;

формирование природных ловушек (гётитизация, струи, физические барьеры);

физико-химические процессы в зоне гипергенеза, ведущие к укрупнению золота.

Эта модель открывает новые перспективы для поиска россыпей — не за счёт поиска «слепых» рудных тел, а за счёт выявления зон с благоприятными геохимическими и гидрогеологическими условиями для формирования вторичного золота. Кроме того, это объясняет эффект "регенерации" россыпей - когда при повторной промывке на том же самом оборудовании извлекается столько же золота, сколько и ранее.

Что все это значит с точки зрения россыпей? Что геохимические барьеры можно формировать и "разрабатывать" одну и ту же россыпь подходящего типа десятки лет. Это научно-медицинский факт.

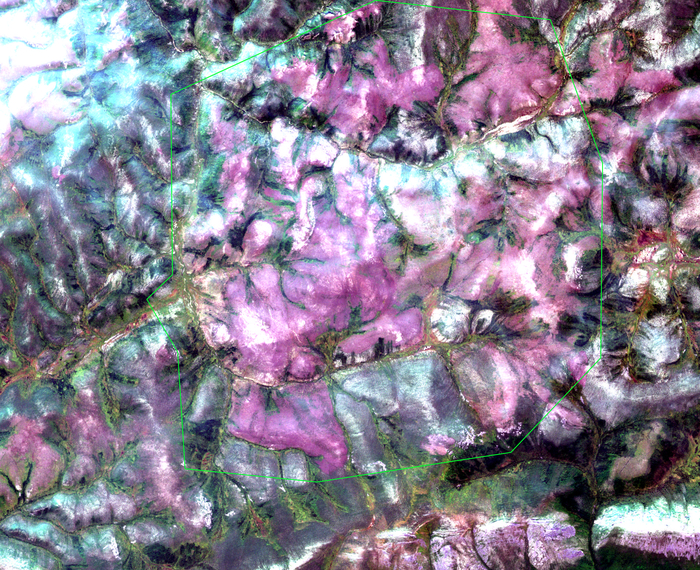

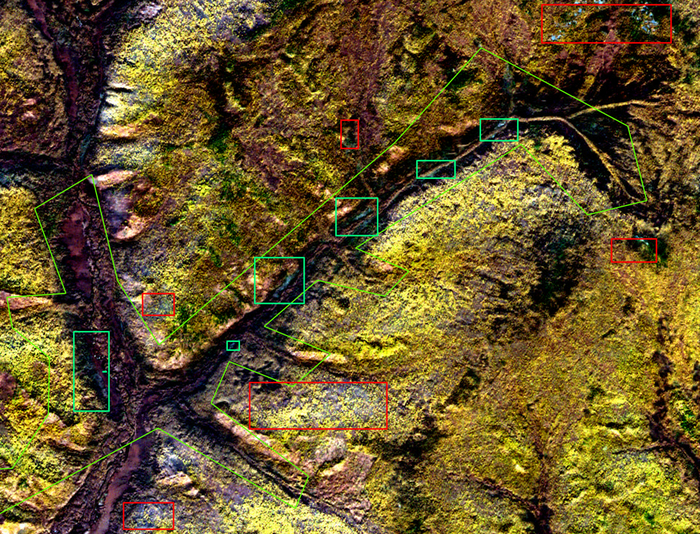

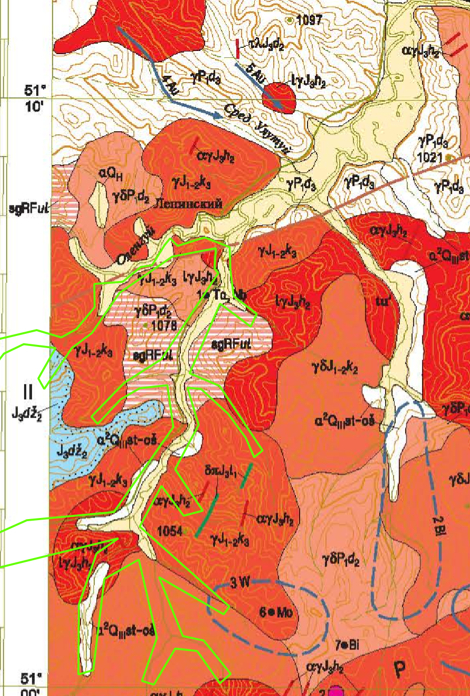

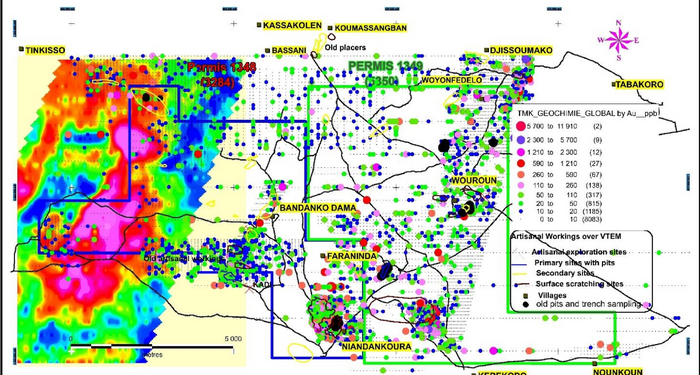

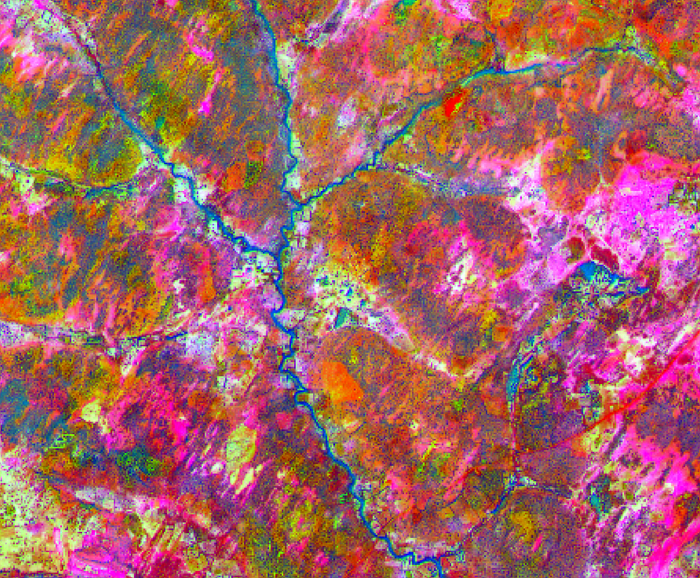

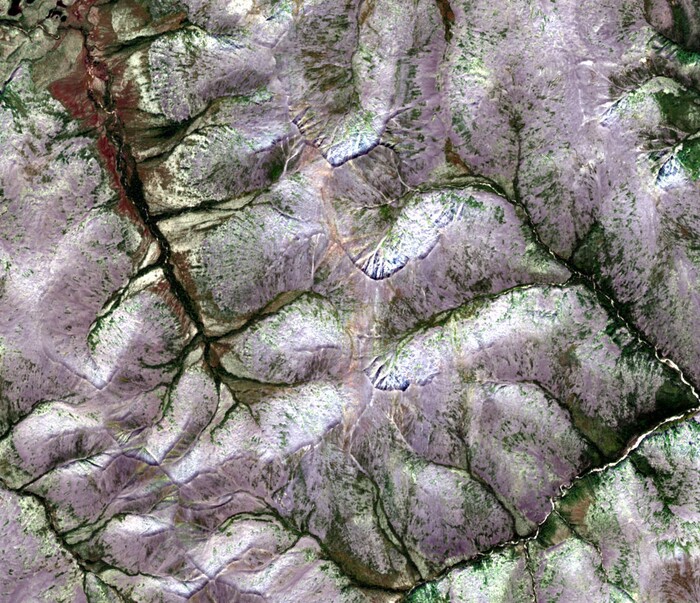

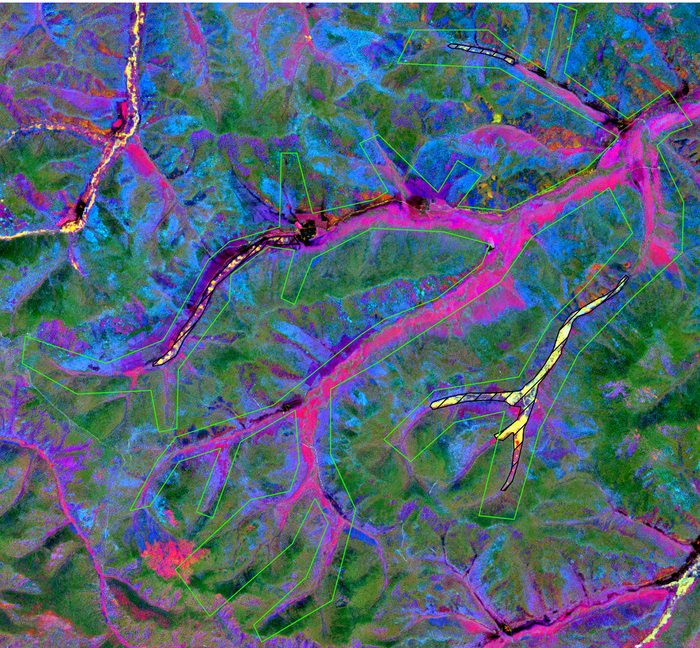

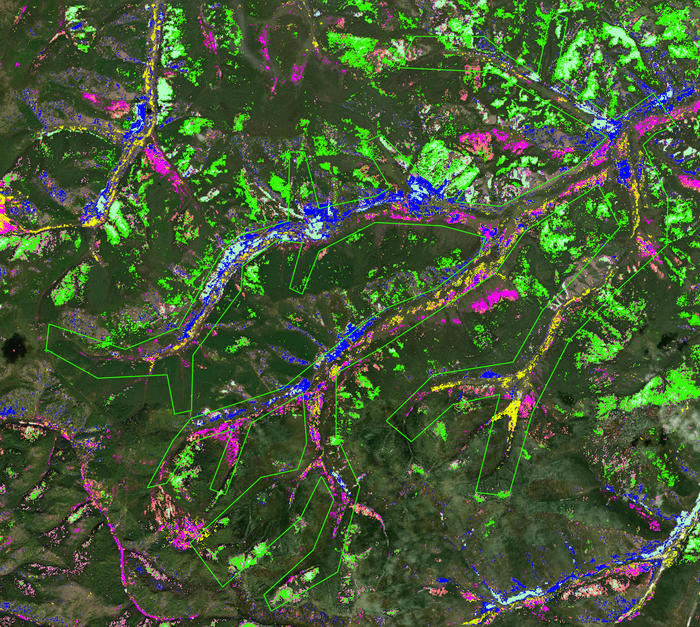

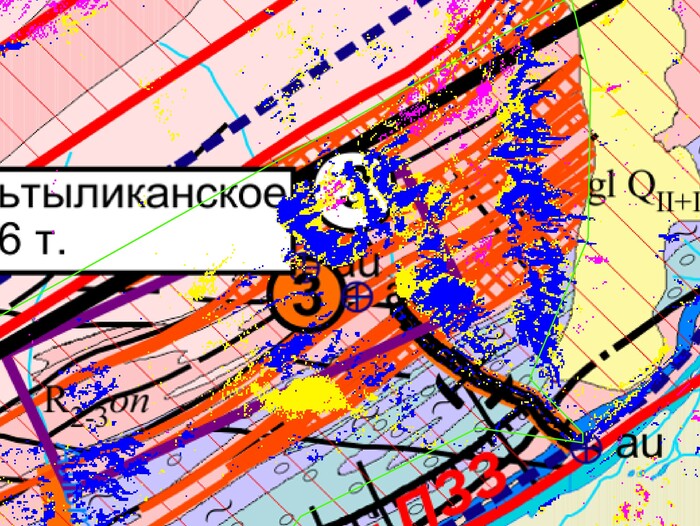

Как найти такие перспективные россыпи? Геологические карты тут не помогут, сами понимаете. Давайте воспользуемся гиперспектральными данным и посмотрим на Хлебопек на композите, где малиновый цвет отражает зоны гипергенеза - производные окисления сульфидов и их миграции, чем он темнее - тем активнее водосток.

Как видим - с Хлебопеком все ясно. С притоками Анангры - тоже. Россыпи там были отработаны давно, были террасными, с большим количеством неокатанных золотин и сростков золота с кварцем. Все в принципе так же, как и на Хлебопеке.

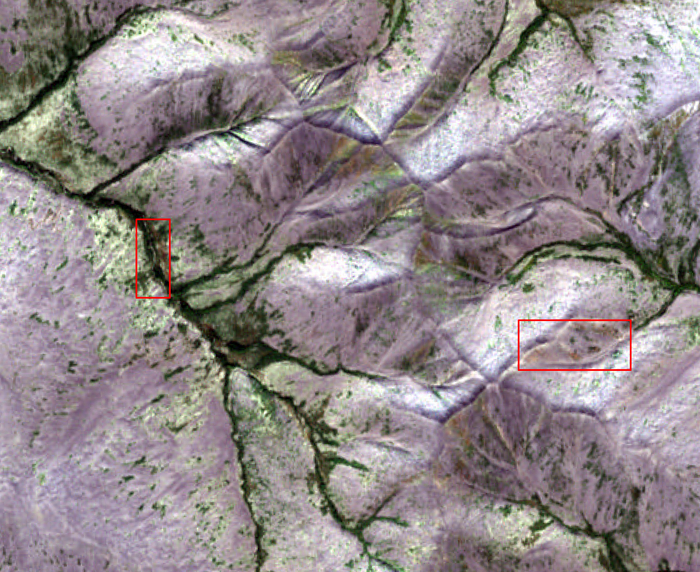

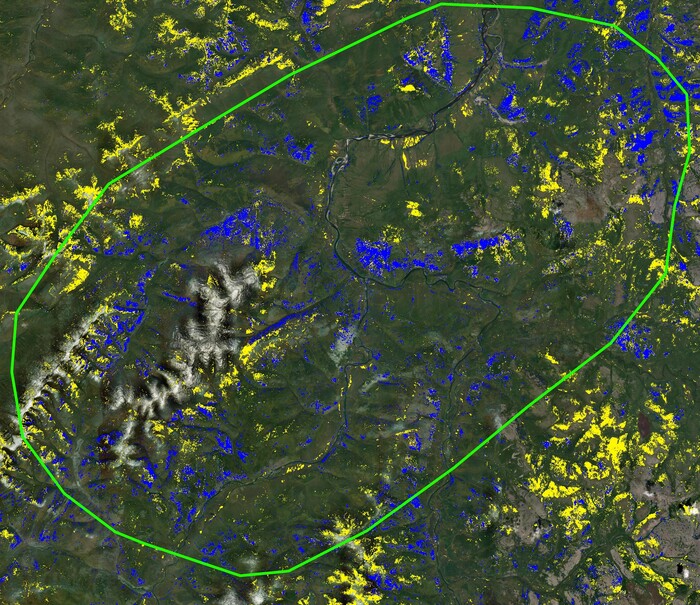

Привлекает внимание площадная зона гипергенеза (из-за облачной дымки оттенки на снимки светлее), которая находится поодаль.

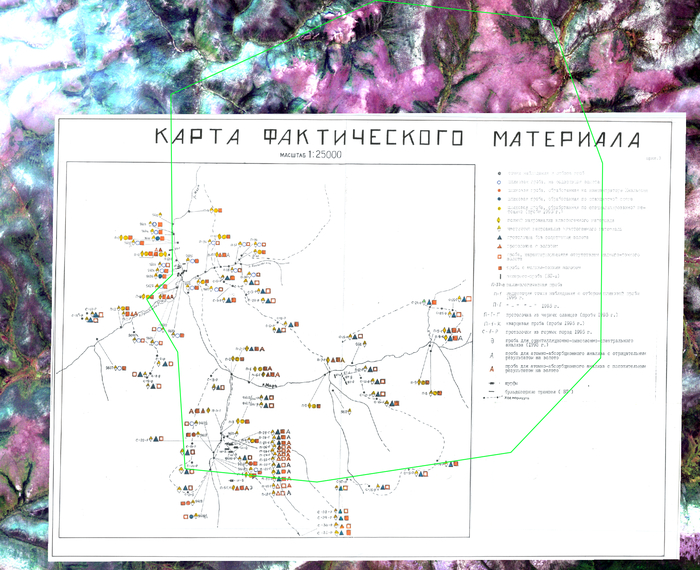

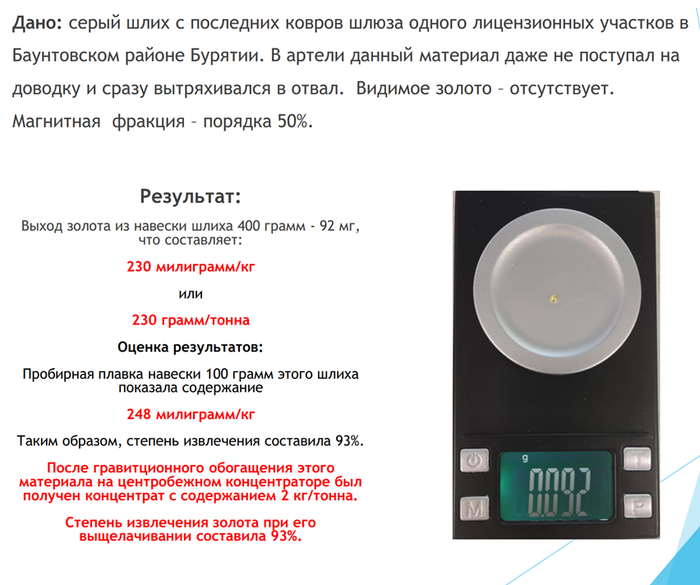

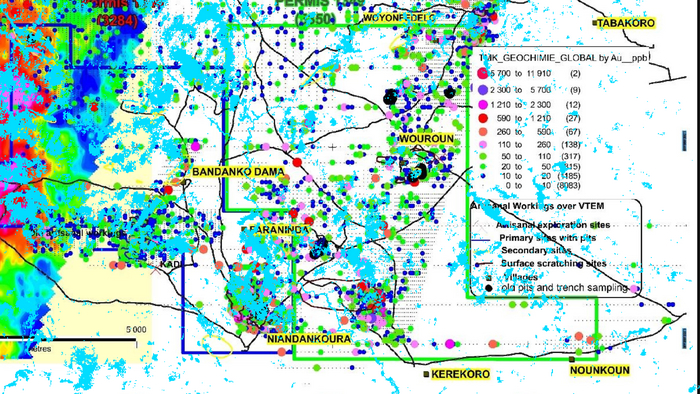

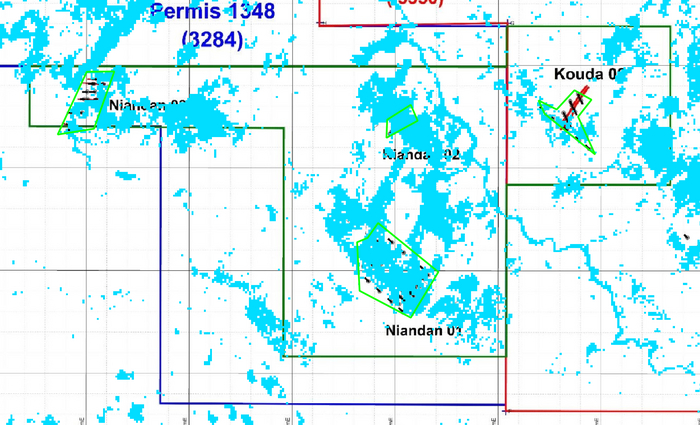

Смотрим в архиве, что у нас есть по данной территории: если кратко, то до 90-х годов золота там не было. В 1995 году оно внезапно появилось - общая зараженность золотом тонких фракций всей рыхлой толщи, золотили даже горизонты с хорошо промытым галечником, коренные источники найдены не были (финансирование прекращено) и было дано заключение: золото притащило ледником. Почему до 95 года металла не было? Потому что ранее опробование проводилось лотком, а вот в 95 - с помощью разведочного центробежного концентратора и сразу оно появилось. Совпадение? (Не думаю).

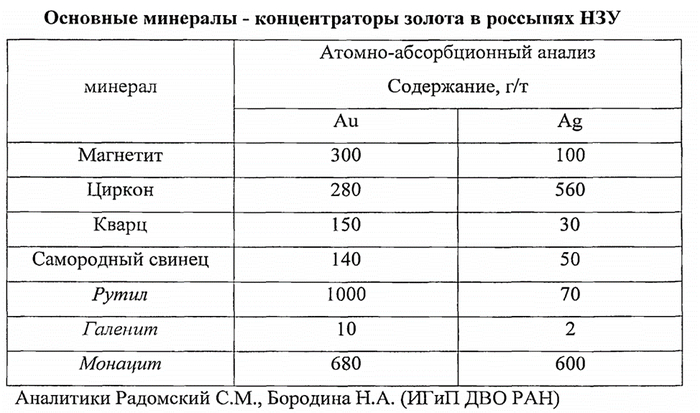

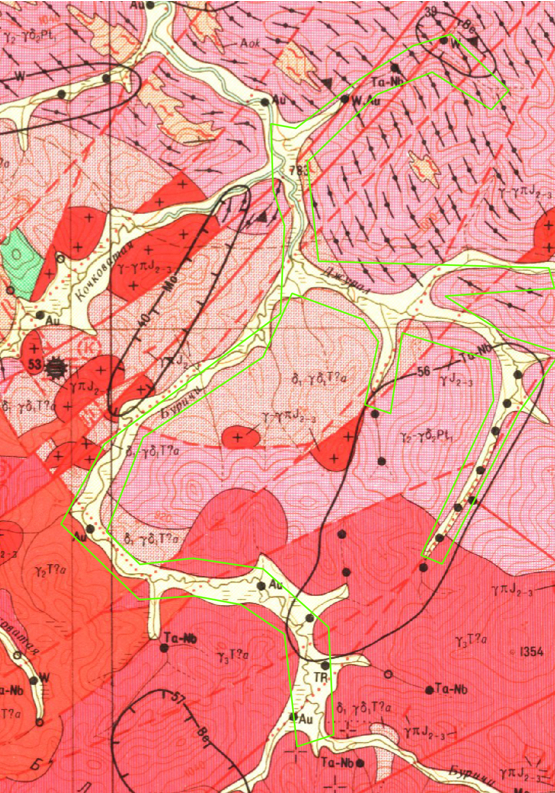

Другой пример, общеизвестный: прииск Кара в Забайкалье. Дренируемая территория сложена породами Карийского массива, в которых широко развита сульфидная минерализация.

Артель «Кара» стала ярким примером того, как можно использовать природные процессы для постоянного обогащения россыпи (ну и личного, чего уж тут). Артель добывает золото на участке, который уже был отработан. Ключ к успеху — в искусственном управлении процессами:

После добычи отработанные блоки аккуратно засыпаются гале-эфельными отвалами

Эти отвалы формируют искусственную струю — аналог природной ловушки

В систему постоянно поступают сульфиды, разрушающиеся со склонов Карийского массива.

В отвалах продолжаются процессы выщелачивания, миграции и осаждения золота.

Каждые три года артель повторно промывает эти участки и добывает новое, крупное россыпное золото.

Этот цикл повторяется уже более 30 лет, что невозможно объяснить остаточным золотом из первоначальной россыпи. Это доказывает, что в отвалах идет активное вторичное образование золота.

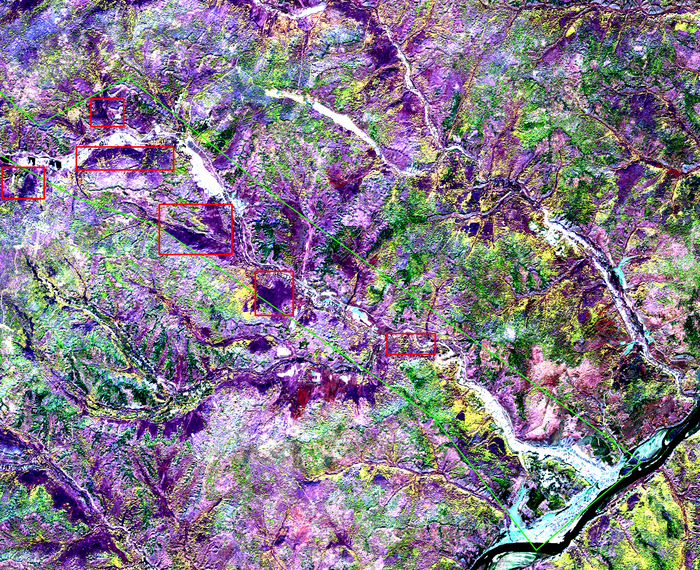

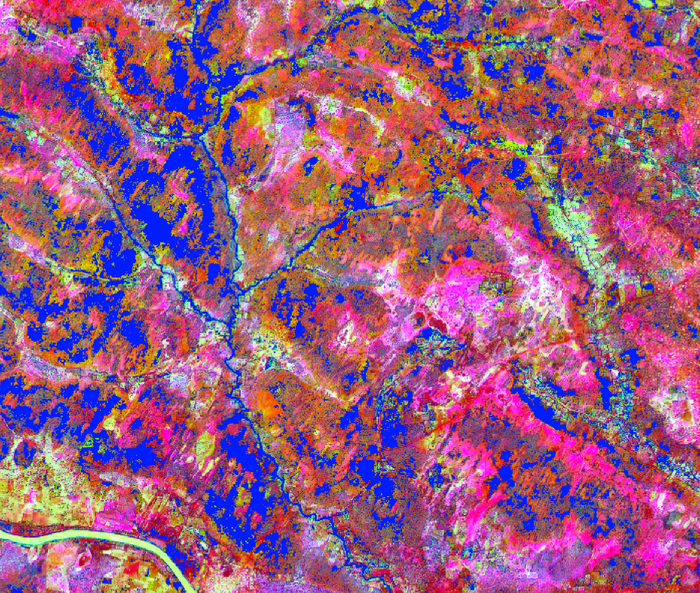

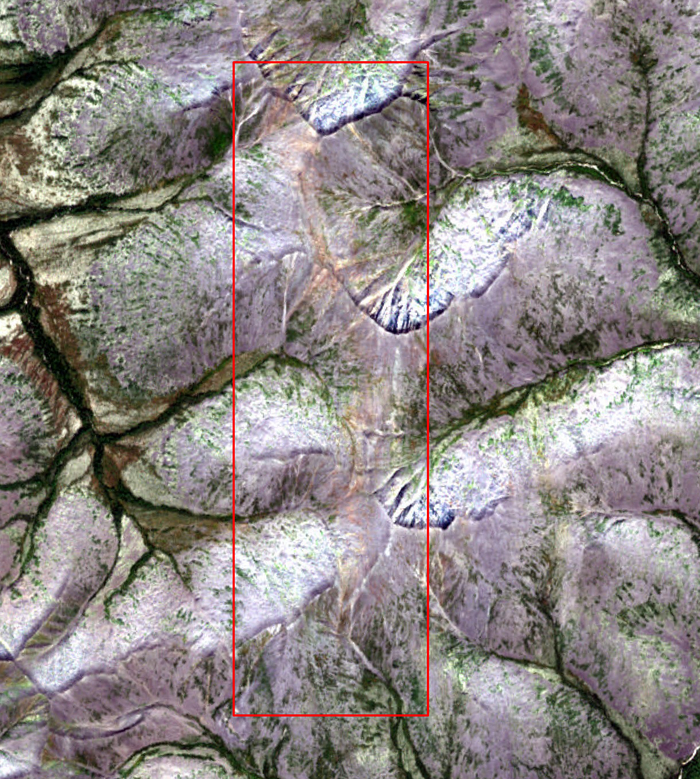

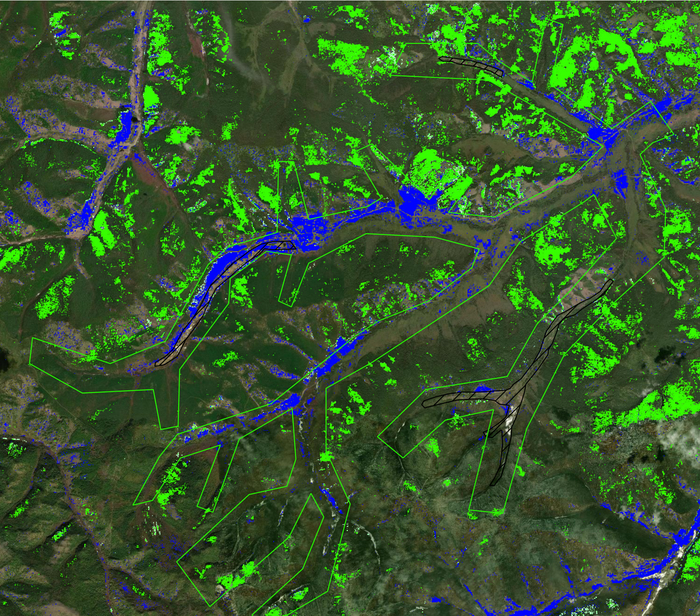

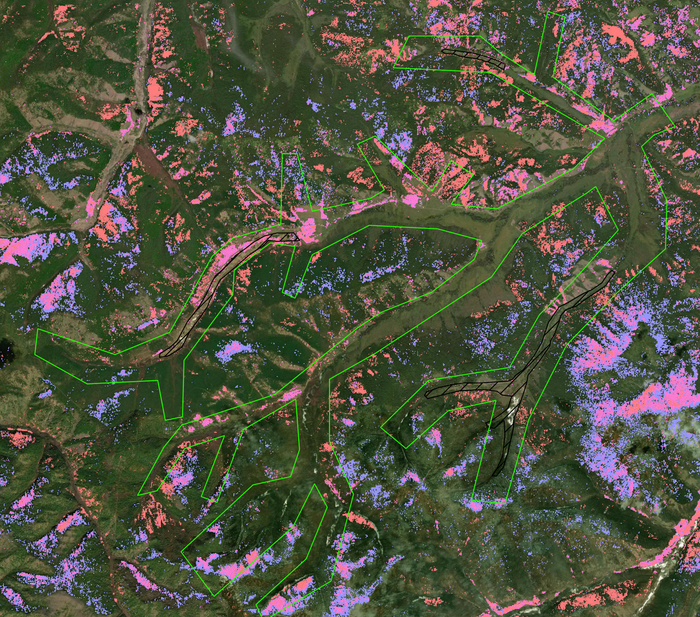

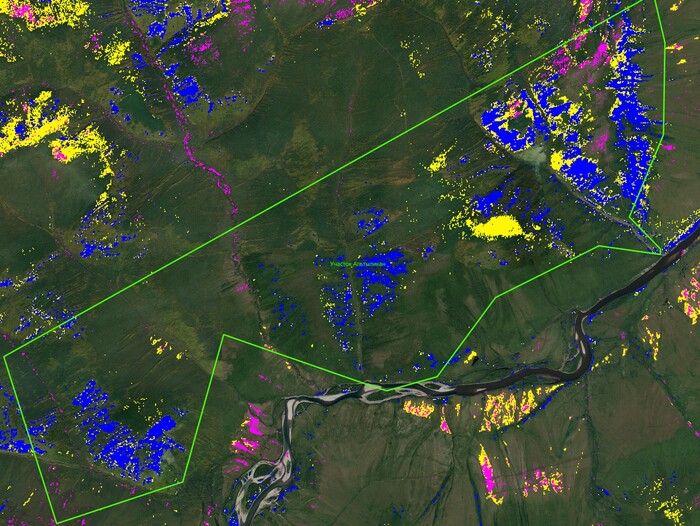

Давайте посмотрим, как эта река выглядит на гиперспектральных снимках: зеленым контуром выделена река Кара, красными контурами - зоны разгрузки кислых грунтовых вод - то есть геохимические барьеры наиболее эффективно работают рядом с ними.

Таким образом, богатые россыпи могут формироваться вторично, в зоне гипергенеза/выветривания, из рассеянного золота коренных пород, из материала эфельного отвала (даже если представить, что потерь при отработке первичной россыпи не было). Ключевыми факторами являются:

Наличие сульфидов (пирита) в коренных породах.

Активные гидрогеохимические процессы в зоне гипергенеза.

Наличие (или создание) природных или искусственных ловушек для концентрации и укрупнения золота.

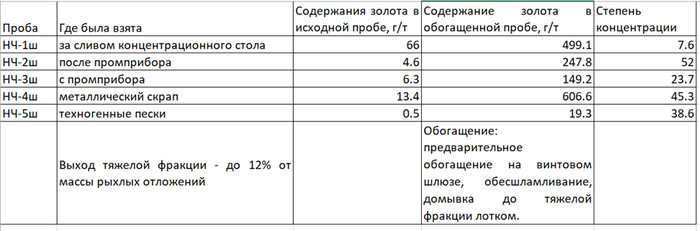

Теперь давайте посчитаем. Возьмем для примера данные об исследовании содержаний золота в грунтовых водах отвалов ныне закрытого Ново-Урского колчеданно-полиметаллического золото-сульфидного месторождения. Эти хвосты о для примера высокосульфидной среды с минимальными остаточными содержаниями золота.

Оно составляет в среднем 0,024 мг/л (или 24 мкг/л) при колебаниях от 0,0013 до 0,083 мг/л. Предположим, что дебит этих вод 2 кубических метра в секунду в общей совокупности ( сток ручья шириной 2 метра, глубиной 1 метр и скоростью течения 0,5 метров в секунду при прямоугольном сечении) и перемножим эти значения:

24 мг/куб.м * 2 куб.м./с * 3600 с * 24 ч * 100 дней в году теплого сезона = 414 кг/сезон. Столько золота прокачивается золота через этот сток.

Даже если принять, что на геохимических барьерах осядет 10-30% этого? А как насчет того, чтобы каждый год? Прииск Кара - молодцы, но то, что они делают реально можно усилить с минимальными затратами на порядок, если понимать, как и где.

Каждый может сделать выводы для себя сам, но то, как будет развиваться золотодобыча - понятно. Скоро появится новый класс месторождений - а ля "гидро-гипергеннные" - и для того, кто это понимает, "россыпное" золото никогда не закончится.

При написании этого поста использовалась оригинальная статья "МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ХЛЕБОПЁК», авторы Кузнецов Ю. А., Грибанов В. П.1, Варфоломеев С. Д., Калиниченко В. Н., Мальцев А. А., Рождествина В. И.3, Наумов В. А., Дубков А. А. Жабин А. В.

Мой личный Телеграм (не канал): goldengeo_irk