Что такое электроразведка

Электричество люди начали изучать в начале 17 века, а практические применение в геологоразведке ему нашли позже – ближе к 20 веку.Одна из техник геологической разведки – электроразведка, она изучает строение земной коры на основе анализа электромагнитных полей. Благодаря ей поиск не только нефти, но и многих других полезных ископаемых, включая металлы, стал дешевле, быстрее и точнее.

Вспомним, что нефть содержится в порах горных пород – коллекторах. Нефтяной пласт выглядит как губка – материал, в котором есть пустоты: поры и трещины. Таким материалом часто является известняк или песчаник (но могут быть и другие горные породы, например граниты). Сверху и снизу пласт изолирован, чаще всего глиной. Так и получается, что для нефти создается ловушка – жидкость находится в пористом пространстве и не может мигрировать вверх или вниз, грубо говоря. Суть методов электроразведки в том, что разные вещества по-разному проводят электричество. Нефть и газ ток проводят очень плохо, глина – получше, а пластовая вода – очень хорошо. Тогда, если коллектор (песчаник) будет содержать в себе воду – ток пойдет хорошо, а если нефть – то плохо. Теперь подробнее:

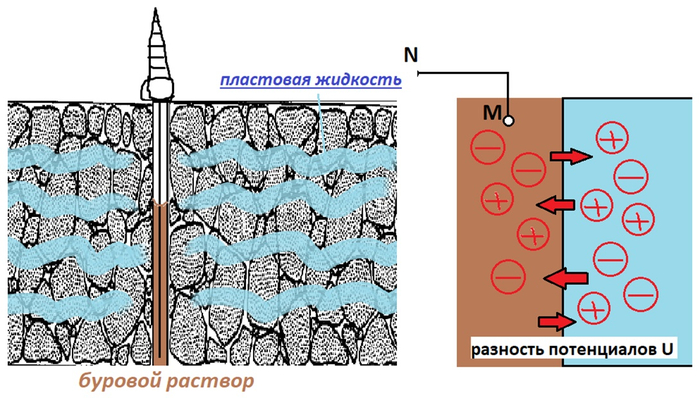

Внутри земли происходит множество тектонических и физико-химических процессов, которые создают естественные поля – магнитные, гравитационные, электрические. Сегодня нас интересуют последние, так как их использует геофизический метод ПС (самопроизвольной поляризации). Этот метод позволяет сделать выводы о строении земной коры, изучая электрические поля, возникающие в скважинах.В скважине, заполненной глинистым раствором (который неизбежно попадает в нее при бурении), происходит диффузия – ионы солей, которые находятся в пластовой жидкости, переходят в буровой раствор и наоборот. Из-за этого возникают электрические потенциалы, которые являются источником сигнала ПС.

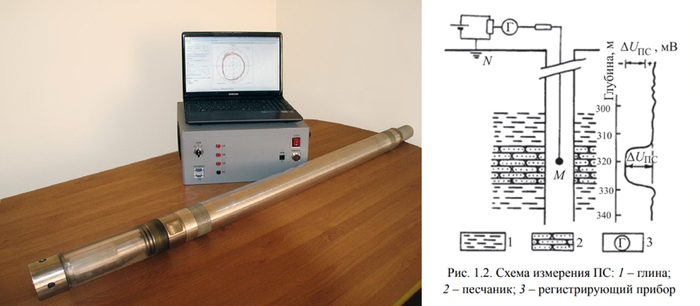

Потенциал — это "электронная высота", показывающая, сколько энергии нужно, чтобы затащить заряд в эту точку. Чем он выше, тем сильнее поле "выталкивает" заряд. Для регистрации этих сигналов на поверхности устанавливается электрод N, а в скважину на кабеле спускается электрод M. По мере спуска электрода специальная установка записывает значения потенциалов (которые по размерности совпадают с электрическим напряжением) в каждом слое и получается кривая каротажа – зависимость значений U (разности потенциалов) от глубины точки. Примерную схему такого процесса я постаралась изобразить на рисунке, ее можно сравнить со схемой из учебника =)

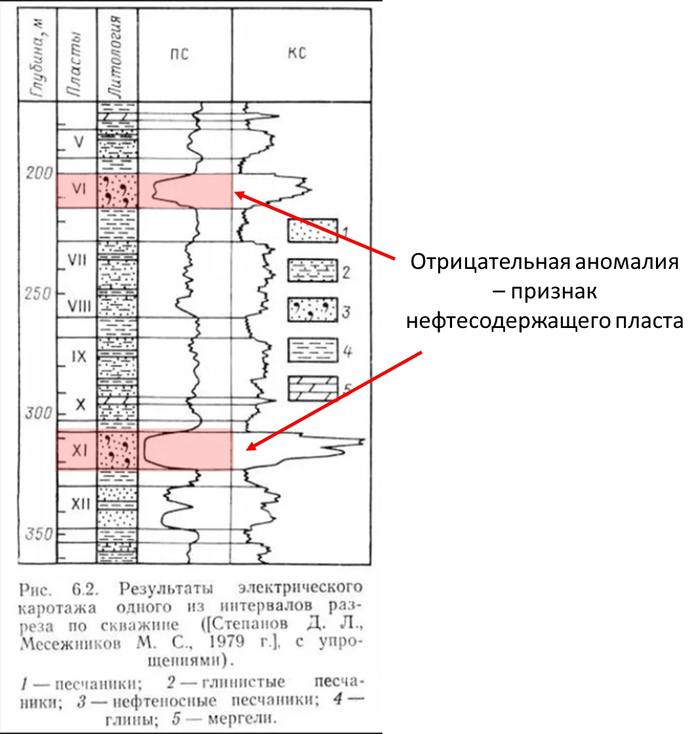

Как выглядит каротаж: это такой «график», на котором отмечена глубина опускания зонда, геологический разрез, то есть расположение горных пород, и значение регистрируемого сигнала. В пример приведу другую схему из учебника, реальные данные каротажа выглядят намного страшнее и сложнее. Столбец «ПС» по середине условно разделяет значение «ноль», значит значения правее – положительные, а левее – отрицательные. Видно, что есть два участка, где сильно выделяются отрицательные «горбы». По данным литологии понятно, что в том же месте находятся нефтеносные песчаники (они обозначены на разрезе и описаны в легенде). Так получается из-за того, что нефть – диэлектрик, то есть плохо проводит ток, контраст потенциалов пластовой и буровой жидкости большой, тогда и значение разности потенциалов получится по модулю большое.

Описанный метод – самый простой, но менее точный из всех возможных геофизических методов. И часть из этих методов основана на том, что в специальную разведочную скважину спускается зонд , снимает показатели, а потом геофизики интерпретируют результаты. Как правило, результат работы это точное заявление – где есть смысл бурить, а где нет. Вот вам еще одно не самое обычное применение электричества в копилку!

Автор - Анна Хватит

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Эфельные отвалы россыпей золота нетрадиционного типа: будущее техногенных россыпей

Добыча россыпного золота в стране приходит в упадок. Это научно-медицинский факт. Все известные богатые россыпи отработаны. Содержания падают: на Урале сейчас и 100 мг/куб.м считаются промышленными, в Сибири – 250 мг/ куб.м – уже очень и очень неплохо.

Лидер золотодобывающей отрасли России «Полюс» в 2024 году вообще продал свой россыпной бизнес, компанию «Лензолото». Почему? Потому что в 2023 году «Лензолото» добыло около 3 тонн при TCC (Total Cash Costs - все затраты: добыча, переработка, обогащение, транспортные и административные расходы) на уровне 1168 долларов за тройскую унцию, тогда как ТСС «Полюса» на Олимпиадинском месторождении (рудном) составляет 383 доллара за тройскую унцию.

Как так оказалось, что добывать рудное золото в нынешнее время в 3 раза дешевле, чем россыпное? Еще лет 10 назад все было с точностью до наоборот.

В общем, с целиковыми россыпями все понятно - компании, которые их отрабатывают, доживают свои последние годы из-за истощения ресурсной базы.

Несколько дней назад Путин на ПМЭФ сказал: «У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий.<...> Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, надо их использовать».

Да, действительно, за сотню лет активной масштабной промышленной золотодобычи были накоплены сотни миллионов тон эфельных отвалов. Выглядят они так, протяженностью иногда до 50 километров:

Сколько же золота в них может быть? Согласно исследованиям, в Бодайбинском районе Иркутской области часто можно рассчитывать на 100-200 мг/куб.метр – в принципе может обеспечить минимальный уровень рентабельности ведения бизнеса, но назвать это чем-то интересным – вряд ли, поэтому сейчас лично я вижу повышающийся интерес российских компаний к Африке.

Но можно ли заработать на техногенке? Да и прилично. Существует класс объектов, которые могут называться экзогенным рудными, гипергенными россыпными, рудо-россыпными, элювиально-делювиальными россыпями – названий много, но все они означают одно: значительная часть золота слабо окатанное и «связанное» с другими минералами (не отделяется от них с помощью гравитационных методов обогащения).

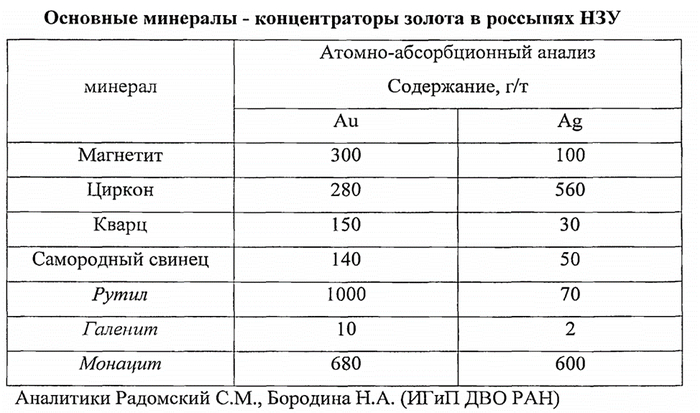

Вот конкретный пример: содержания связанного золота в минералах тяжелой фракции эфельного отвала одного из участков в Амурской области:

Выход тяжелой фракции в этой техногенной россыпи – 1 кг с 1 куб.метра, при среднем содержании связанного золота в тяжелом шлихе 365 г/т.

Кроме связанного золота, естественно присутствует и свободное, мелких классов - 1473 г на тонну тяжелого шлиха. Соответственно 1473 г/т + 365 г/т = 1838 г/т, при выходе тяжелой фракции 1 кг/ куб. м. – значит содержание в эфелях составляет примерное 1,8 г/куб. м.

Интересен тот факт, что содержание золота по исходным целиковым пескам этой россыпи: 182 мг/куб.м. Разница в 10 раз, но почему? Потому что в данном случае эфельный отвал – это по сути и есть предварительно классифицированный по размеру и плотности черновой концентрат, заботливо подготовленный и компактно складированный предшественниками, а содержания в концентратах всегда выше.

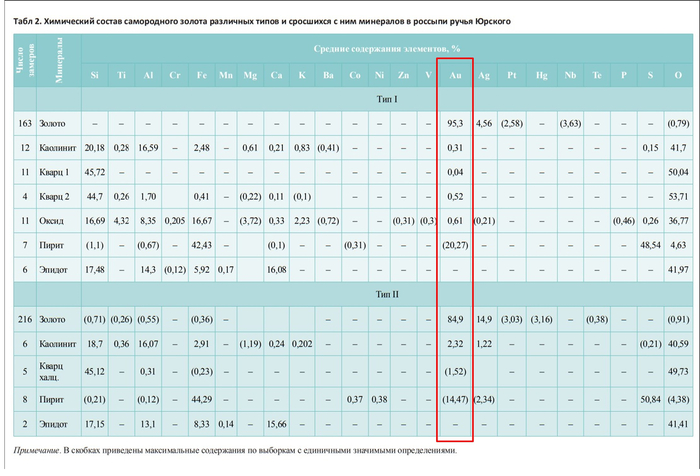

Вот другой участок, уже в Якутии.

Чтобы было понимание – 0,1% - это 1 г/т или 1,7 г/ куб.м, дальше можете посчитать сами: содержание золото в каолините – до 23 г/т (39 г/куб. м), в кварце – до 5 г/т. В принципе, это логично, нижняя часть пласта россыпи сложена переотложенной корой выветривания мощностью до 3 метров, в которой содержания золота по отдельным выработкам составляет 3-8 г/куб.м, а по отдельным пробам 27-80 г/куб.м. при том что среднее содержание по всему пласту – 1,5 г/куб.м.

Подобное – очень распространенное явление в Африке: из латеритных кор выветривания промывкой извлекается 0,5 г/т золота, а валовым цианированием – 40 г/т. Собственно и на этом участке золото извлекают с помощью выщелачивания

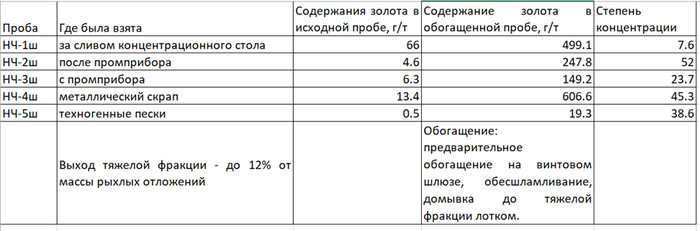

Третий участок – в Приморском крае.

Здесь видна вся боль россыпников: исходное содержание в эфелях – 0,5 г/т, аккуратным «ручным» предварительным обогащением можно получить черновой концентрат с содержанием 38,6 г/т, но вот в черновом концентрате промприбора содержится 6.3 г/т, а в точке боя пульпы с него немногим меньше - 4.6 г/т, хвосты же концентрационного стола – вообще сверхбогатое сырье, которое поддается дальнейшему обогащению.

При этом самая высокорентабельная деятельность на этом участке – валовая магнитная сепарация (13.4 г/т в металлическом скрапе) и доводка этого концентрата.

Подобных эфельных отвалов по стране – сотни. Для них есть совершенно конкретные поисковые признаки и геологические условия, настолько четкие и понятные, что уже через 30 минут после знакомства с геологией участка можно достаточно точно сказать, имеет ли смысл делать там опробование или можно не терять время.

Тут конечно многие скажут: эфеля без постановки запасов на баланс отрабатывать нельзя, а при существующих методических указания этого сделать по сути невозможно. Так-то оно так, но эфеля в пределах действующей лицензии БР/БЭ по проекту опытно-промышленной разработки все-таки можно перерабатывать, а за процент от добытого большинство владельцев таких лицензий с радостью пустят на свой участок. Кроме того, на аукционах тоже появляются иногда интересные варианты, например, в апреле прошли торги по участку в непосредственной близости от участка из второго примера, с идентичным геологическим строением, поэтому можно ожидать на нем аналогичной ситуации и содержаний.

Следующий вопрос: как это золото извлекать. Если просто – есть 2 крайности: либо золото жестко связано с матрицей минерала-носителя, либо оно дисперсное, крупностью 5-50 микрон, но в основном свободное (хотя промприборами и концентрационными столами не слишком хорошо улавливаемое).

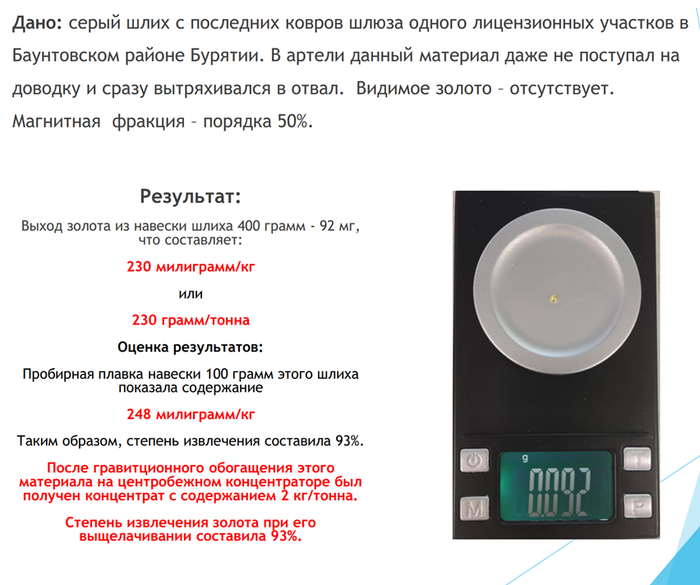

Если золото связано с минеральной матрицей, то выход один – выщелачивание. На данный момент разработаны десятки схем, которые не требуют ни цианида, ни хлора, ни царской водки, то есть достаточно экологичные. Вот несколько примеров лично из моей практики:

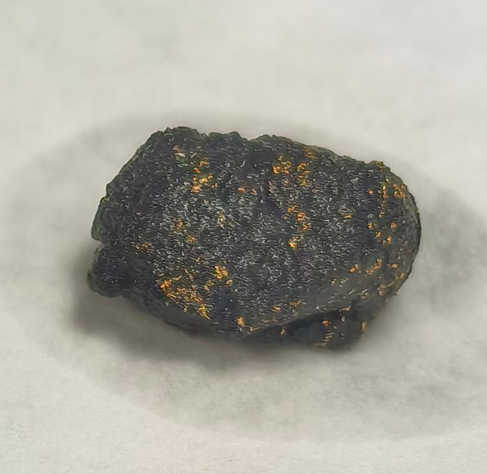

Если золото в основном свободное, но мелкое, 5-50 микрометров, то тут один из самых простых способов: доводка черновых концентратов на центробежном концентраторе или центробежной отсадочной машине, а затем агитация полученных концентратов с вот такими гранулами, которые селективно «втягивают» в себя золото. Своеобразный заменитель флотации.

Размер гранулы на фото – порядка 1 см. Сорбированные золотины – класса -0,1 мм. Емкость гранул по золоту: 6-8 кг/т. После наполнения гранул металлом можно их либо варварски озолить и плавить на слиток, либо десорбировать с них золото и отправить в повторный цикл.

Так что переработка отходов горнодобывающих предприятий и извлечение из них золота может быть высокорентабельным бизнесом, если выполнить следующие простые условия:

1. Подобрать изначально подходящий участок (например, в Бодайбинском районе таких и нет, а вот в Амурской области и Приморье – их уже приличное количество).

2. Провести анализ – с чем связано золото на этом участке, сколько свободного, сколько и с какими минералами связанного.

3. Разработать рациональную схему извлечения не только самого золота, но и минералов-концентраторов (тяжелого шлиха). Эта схема как правило неизбежно будет включать в себя гидрометаллургию.

Вот только россыпникам для этого придется научиться разбираться в «рудных» технологиях, процессах образования экзогенных руд и процессах в зоне гипергенеза, процессам мобилизации и переотложения золота, подходить к объекту не как к сотне тысяч кубов песков, которые нужно максимально быстро промыть по принципу «бери больше/кидай дальше», вот только готова отрасль к этому?

Если есть вопросы, то мой личный Телеграм: GoldenGeo_Irk