Меры физического ограничения в психиатрии

Замахнусь на важную и редко обсуждаемую тему в психиатрии. Об этом не принято говорить в психиатрическом сообществе (это всё известно и не является чем-то новым), широкая общественность же предпочитает выводить эту тему из фокуса внимания, так как она не очень приятна. Начнём с истории и будем двигаться в современность.

Уточним сразу, что методы физического ограничения (или сдерживания) направлены на ограничение подвижности пациента с целью предотвращения вреда себе и окружающим.

Про древность, античность и Средние века говорить, пожалуй, не будем. Психиатрическая помощь не была никак оформлена, болеющие люди принимались за одержимых дьяволом или пророков, как уж повезёт с ситуацией и картиной заболевания. В обиходе были кандалы, сжигание на кострах и прочее веселье.

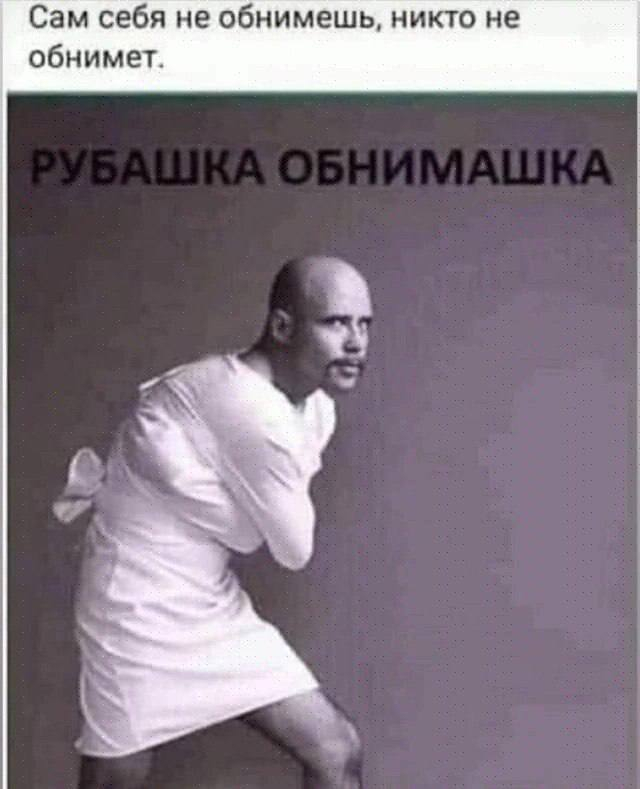

Вплоть до XVIII века речи о лечении не шло - только изоляция от общества в ужасных условиях, в специализированных монастырях, тюрьмах или приютах. Использовались кандалы, смирительные рубашки, ремни, цепи и физическое насилие. Хороший пример - известный всем Bethlem Royal Hospital. Как позже напишет напишет Мишель Фуко ""Безумие перестаёт говорить с миром — оно замолкает, потому что его запирают."

На первых двух фото смирительные рубашки с защитными масками, на третьем - "защитное платье" от нанесения самоповреждений

В 1793 году врач Филипп Пинель приказал снять цепи с пациентов в двух больницах, в которых работал, что ознаменовало новый период в психиатрии и было обозначено впоследствии как "снятие оков". Конечно, сняли их не везде и не сразу — на смену цепям пришли смирительные рубашки. Однако важно было другое: Пинель предложил рассматривать психически больного не как угрозу, а как пациента; вместо изоляции он предложил внедрять наблюдение и взаимодействие с пациентами, попытаться вернуть их если не в общество, то хотя бы в какую-то деятельность. По крайней мере, меры ограничения стали мягче, идеи о защите прав пациентов начали распространяться в обществе.

Следующим этапом в XIX веке стала организация специализированных больниц. Дело шло туго: психиатрические клиники финансировались плохо, там не хватало работников, широко использовались смирительные рубашки, клетки-кровати, ремни. Пациентов ограничивали зачастую от безысходности и нехватки персонала.

В начале XX века медицина активно ищет новые подходы - появляются ЭСТ, лоботомия и инсулинокоматозная терапия. Методы используются в основном без согласия пациента и насильственно. Реактивно возникает гуманистическая критика, поднимается вопрос о правах пациентов. В больницах по прежнему широко используются методы физического ограничения. Еще были "холодные обертывания", различные варианты гидротерапии, что тоже проводилось принудительно.

С 1950-х годов начинается период защиты прав психиатрического пациента и закрепление этой проблемы юридически, что удачно совпадает с открытием аминазина. Движение за права человека приводит к выходу пациентов из больниц и их закрытию (как часто бывает, оказалось, что снова перегнули - теперь в другую сторону). Как бы там ни было, насилие над пациентом выводится из нормы, их права закрепляются в законах.

Что же используется сейчас?

Начнём с того, что если человек находится в больнице без согласия (такие случаи регулируются законом) - это уже само по себе ограничение. В случае психомоторного возбуждения и возникновения опасности для себя и окружающих могут использоваться:

Помещение в изолированную палату с отдельным наблюдением.

В РФ всё зависит от больницы: где-то это палата, к которой примыкает пост медсестры, и она через стекло может постоянно наблюдать за пациентом (в новых больницах), где-то просто отдельная комната с дверью-решёткой. В ней минимум предметов, чтобы пациент не мог себе навредить. В Финляндии, например, это "комнаты безопасности": также минимум мебели, отсутствие кровати, только мягкий матрац, видеонаблюдение, стены могут быть обиты мягкими материалами. Пациент помещается в эти палаты на максимально короткий срок, пока есть необходимость.Удержание персоналом.

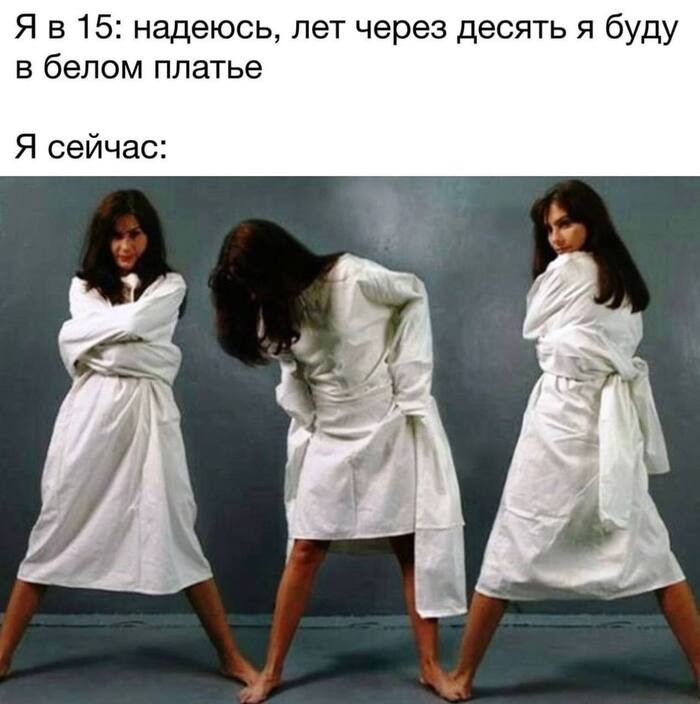

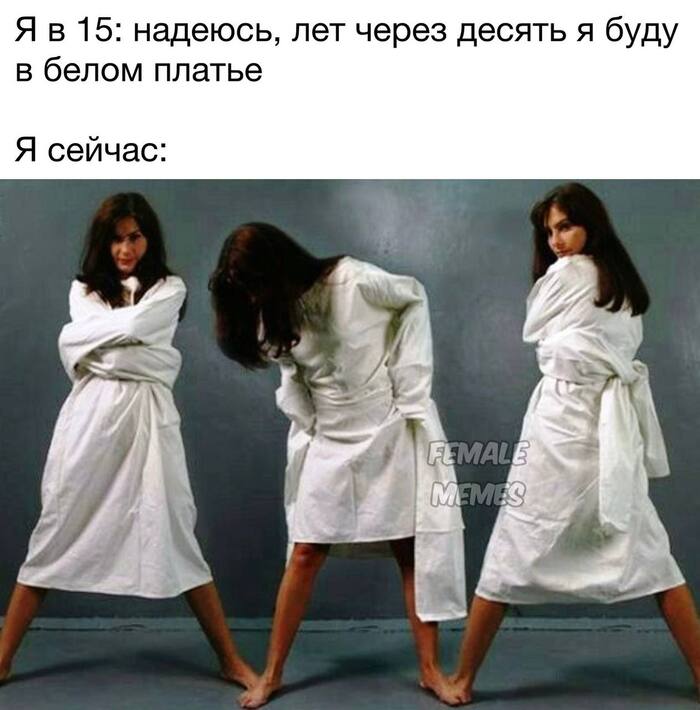

Обычно применяется кратковременно, до наложения длительной фиксации и медикаментозного лечения. Удержание тоже надо уметь выполнить правильно, чтобы не навредить пациенту, а он не навредил вам.Четырёхточечная фиксация к кровати.

В РФ в обиходе называется "вязки". Используются специальные широкие мягкие и прочные ремни либо прошитые куски ткани. Фиксируются руки пациента за запястья, ноги за область голеностопного сустава. Фиксацию важно осуществить правильно, чтобы не вызвать нарушений кровообращения и иннервации (не передавить сосуды или нервы). Также есть специальные кровати, оборудованные специализированными ремнями, что безопаснее, чем мягкие "вязки". Наложение этого ограничения регулируется законом: назначить его может только врач, он же ответственен за проверку осуществления и последствий. В РФ такая фиксация не может накладываться непрерывно более чем на два часа. Стоит отметить, что даже в такой фиксации мужчина в выраженном психозе и возбуждении может навредить себе, зачастую приходится дополнительно удерживать персоналом. В целом, слава современной психофармакологии, «вязки» необходимы теперь относительно редко и на короткий срок, обычно в первые дни лечения. Смирительные рубашки, кандалы и прочее уже не используются.

Разные варианты фиксаций для наглядности

К сожалению, есть группа пациентов, у которых состояние, когда они опасны для себя и окружающих чуть ли не перманентно. Речь о людях с очень грубыми дефектами, содержатся они в специализированных заведениях. К сожалению, я не могу сказать, что в РФ этот аспект налажен хорошо. Персонала в этих интернатах катастрофически не хватает, нет нормального оборудования, финансируются они по остаточному принципу. Часто персонал там от безысходности ограничивает пациентов чаще, чем хотелось бы, просто ради безопасности всех.

Немного расскажу о безопасности персонала. В больнице где я сейчас работаю (в Финляндии), у каждого сотрудника в отделении есть тревожная кнопка, при ее нажатии срабатывает сигнализация в отделении и на соседних этажах, на табло загорается обозначение места, откуда вызвана помощь. Все двери на магнитных замках, есть несколько палат с видеонаблюдением, видеонаблюдение в коридорах отделения. Этого всего конечно не хватало в России, хотя я был в гостях в одной из новых больниц, построенной в Ленобласти и там тоже это все было. В целом случаи прямой агрессии в психиатрии к счастью не так часты, так как за многие годы система научилась их предотвращать.

Я понимаю, что в комментариях могут появиться люди, которые будут рассказывать про карательность психиатрии, и я понимаю, что в разных местах могут происходить разные вещи, не всегда приятные. Об этом не стоит молчать и с этим нужно работать. Со стороны своего опыта могу сказать, что в больнице, где я работал, ограничения применялись только по необходимости. Медперсонал всегда старается найти общий язык с пациентами, в конце концов, в отличие от врачей, они проводят с ними все сутки, и мирный путь решения проблемы лучше для всех. В случае наложения ограничений мы защищаем в первую очередь пациента - от опасных поступков. К сожалению, я видел довольно много случаев, когда пациент наносил себе самоповреждения или бил других. После выхода из психоза будет довольно сложно объяснить ему, что мы дали ему прыгнуть в окно или выбить себе зубы (реальный случай) о спинку кровати, потому что стоим на гуманистических убеждениях о невозможности ограничивать его свободу. Стоит также помнить, что за совершённое в психозе пациент несёт ответственность, судом ему будет назначено принудительное лечение. Так, "пожалев" его в моменте, мы можем обеспечить ему годы нахождения в больнице. Вопрос, конечно, сложный и дискуссионный. Во всём мире психиатрия идёт в сторону минимализации использования методов физического ограничения пациентов. Это кстати я отмечал на практике за относительно небольшой период работы в одном отделении, при оценки статистики количество наложения ограничений на пациентов с каждым годом уменьшалось.

P.S. Я был бы очень рад новым авторам в сообществе.