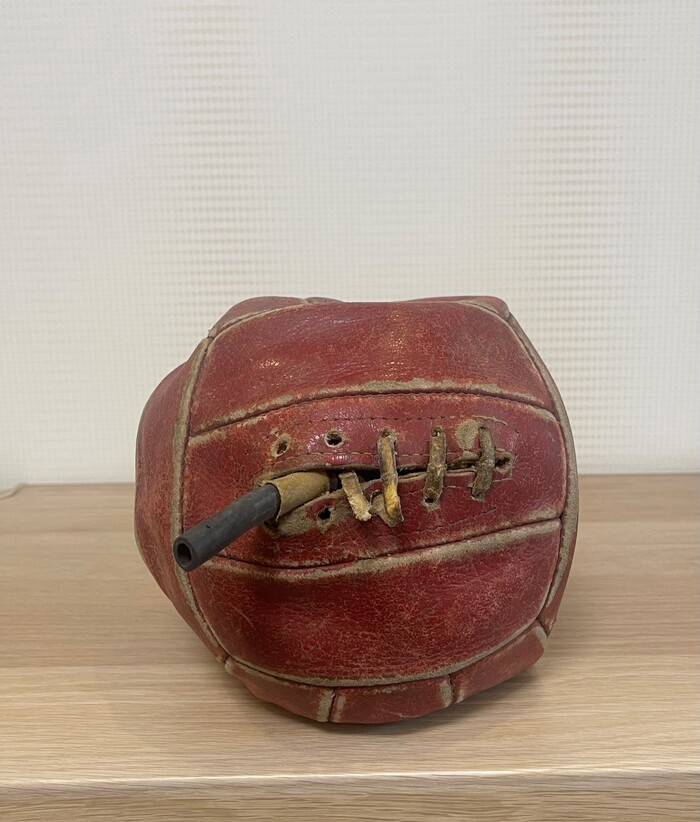

Вся история развития грамзаписи — это практически постоянная борьба за увеличение ресурса пластинки. Ведь звуковая дорожка — это практически напильник длиной…. А давайте подсчитаем!

Длина одного витка звуковой дорожки, в начале диска 91см., а в конце диска уже только 37 см. Вычисляем среднюю длину витка: (91+37)/2=64см.

Длительность звучания одной стороны пластинки около 22 минут, умножаем на число оборотов: 33,1/3 х 22= 733 оборота делает пластинка за время звучания одной стороны. 733х0, 64 =469 метров длина звуковой дорожки на одной стороне грампластинки.

Вот и получается, что грампластинка — это напильник длиной 469 метров.

Не зря, на патефонах, ресурса иглы хватало только на прослушивание одной пластинки-настолько сильно стачивалась стальная игла. Потом начали использовать износостойкие корунд и алмаз в иглах звукоснимателей. Ресурс иглы возрос, а вот увеличить ресурс пластинки никак не получалось. Современные звукосниматели давят на пластинку весом всего 1-5 грамм, но и этого достаточно для износа звуковых дорожек. Меломаны утверждают, что двух десятков прослушиваний грампластинки достаточно, чтобы появились отличимые на слух ухудшения качества. Как же избегать такого быстрого износа грампластинки?

Оказывается, еще в 1929 году, некто Реджинальд Т. Фрайбус из компании Columbia Phonograph Company, получил патент на оптическую систему считывания звука с звуковой дорожки грампластинки. Вот так это описано в патенте: «…свет проходит вдоль канавок, а отражение от боковой поверхности канавки, улавливается фотоэлементом в виде изменяющегося количества света».

Как это реализовать на практике, он не указал, да и не мог он это сделать на элементной базе 1929 года, но первенство за собой застолбил.

Более технически грамотное решение предложили в 1961 году Джейкоп Рабинов и Артур Морс. Для считывания информации они предложили сканировать звуковую дорожку поперек лучом света из электронно –лучевой трубки.

Практически дискретное считывание информации (зигзагом). Идея оригинальная, но похоже до практического воплощения дело не дошло, иначе вылезла бы куча других проблем.

После изобретения лазера, наверное, многим приходило в голову использовать его луч для считывания информации с грампластинки, но трудность технической реализации останавливало от дальнейших шагов в этом направлении.

Напомню: в конце 60х годов уже велись активные работы по созданию лазерных видеодисков, а вот желающих создать лазерный проигрыватель винила не было.

В 1977 году инженер Ульям Хайне (William Heine), во время экспериментов с лазерным лучом, догадался направить луч на грампластинку. Вот как он описывал это:

Стоило направить луч лазера на дорожки грампластинки, то тут же весь потолок озарился яркой радугой отраженного от пластинки света. Я попытался чуток покрутить пластинку туда-сюда. Радуга на потолке заиграла в такт звуку и я сразу понял, что нашел способ бесконтактного воспроизведения записи с грампластинки.

О своем изобретении он сделал доклад на 57-ой конференции Общества Аудиоинженеров. Технари народ сдержанный в эмоциях: его поздравили и пожелали успехов в практической реализации.

Они оказались правы: еще долгих 4 года проб и ошибок понадобилось Хайну, прежде чем он смог создать рабочий прототип. Своё изобретение он запатентовал под именем LASERPHONE.

Так в чем же трудность создания лазерного звукоснимателя для винила, что аж пришлось трудиться над этим целых 4 года?

Простота и гениальность обычного механического звукоснимателя как раз в том, что не нужно никаких систем отслеживания звуковой дорожки: игла идет по канавке без всякой посторонней помощи.

Лазерный звукосниматель подразумевает полное отсутствие механического контакта с грампластинкой, поэтому пришлось создать отдельную, весьма сложную систему позиционирования и привода. Хайне пытался продать свое изобретение, обращался к ведущим производителям радиоаппаратуры. Все с огромным интересом изучали его изобретение, но желающих довести аппарат до серийного производства не нашлось.

В 1985 году Роберт Стоддарт подает заявку на свой вариант лазерного проигрывателя винила. Он не скрывал, что создал свою конструкцию на идеях Хайне, но его разработка имела достаточно различий, чтобы претендовать на отдельный патент.

Желающих инвестировать в столь рискованный проект, в плане возврата вложенных средств, никто не хотел. Роберт не сдавался. Он основал компанию Finial Technology Inc. и смог привлечь венчурный капитал в 20 миллионов долларов для доведения «до ума» лазерного проигрывателя винила. В 1986 году был готов первый прототип Finial LT-1 (Laser Turntable-1).

Увы, даже наличие работающего прототипа не помогло Роберту. Производители радиоаппаратуры, впечатленные ростом популярности CD, предрекали скорую смерть винилу.

1989 году фирма Finial Technologies была ликвидирована, а патенты были распроданы. Хоть и не сразу, но всё-таки патенты попали ярому фанату аналоговой звукозаписи Санью Чиба.

Он продолжил доработку конструкции лазерного проигрывателя и в 1997 году выпустил первую модель на продажу - ELP LT-1XA.

Как же лазеру удается удерживаться точно по звуковой дорожке винила? Для этого понадобилось целых три лазера: один лазер следит за поверхностью пластинки и вводит корректировку, если пластинка имеет деформацию, а два лазера следят за левой и правой вершиной звуковой канавки. По ним и наводятся еще два лазера на боковые стенки звуковой дорожки - они и считывают звуковую информацию левого и правого канала.

Парадокс: мелкие пылинки, которые не замечались механическим звукоснимателем, оказались целой проблемой для лазерного звукоснимателя. Лазер считывает все пылинки без исключения. Так что, владельцу лазерного проигрывателя, приходится следить за чистотой поверхности пластинок гораздо тщательней.

Меломанов, увлекающихся виниловой записью, осталось мало, но среди них достаточно много ярых фанатов, так называемого, Hi-End. Они денег не жалеют на любимое увлечение. Вот для них и выпускаются эти проигрыватели. Предлагаются на выбор три модели: LT-1LRC, LT-1XRC, LT-2XRC. Цена от 10500 долларов до 14 тысяч. Такова плата за возможность бесконечно наслаждаться звучанием чистого аналогового звука с виниловой пластинки.