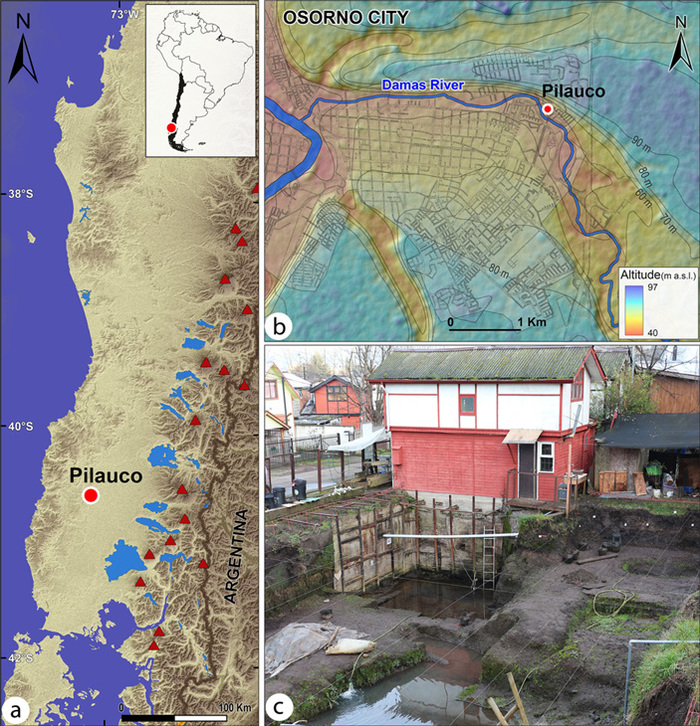

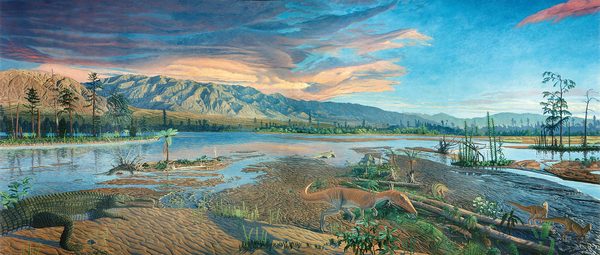

Рис. 1. Пилауко (Pilauco Bajo) — место в провинции Осорно на юге Чили, где были найдены отложения позднего дриаса, содержащие признаки ударного воздействия. Изображение из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Началось все с того, что в октябре 2007 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышла статья, в которой были обобщены археологические, палеонтологические и геологические данные, относящиеся по времени к началу позднего дриаса — завершающего этапа последнего оледенения (примерно 12 900 лет назад), и была выдвинута гипотеза о том, что причиной резких климатических и экологических изменений на рубеже этого периода было крупное импактное событие — падение кометы или астероида (R. B. Firestone et al., 2007. Evidence for an extraterrestrial impact 12,900 years ago that contributed to the megafaunal extinctions and the Younger Dryas cooling). Основанием для такого заключения стали находки по всей Северной Америке (около 50 мест) тонкого (толщиной около 10 см) обогащенного углистым веществом слоя осадочных пород, названных авторами «черными матами» (black mats, рис. 2). Датировки пород этого слоя во всех изученных пробах совпадали и относились к позднему дриасу.

Рис. 2. Темная горизонтальная полоса, рассекающая более светлые породы — это и есть обнаруженный в 2007 году тонкий слой «черных матов» позднего дриаса (местонахождение Murray Springs, штат Аризона, США). Фото из статьи R. B. Firestone et al., 2007. Evidence for an extraterrestrial impact 12,900 years ago that contributed to the megafaunal extinctions and the Younger Dryas cooling

По химическому составу углистое вещество «черных матов» оказалось ближе всего к древесному углю и, следовательно, оно скорее всего образовалось в результате сгорания значительного количества растительной биомассы. Это подтверждается и присутствием в составе «черных матов» полициклических ароматических углеводородов, образующихся при высокотемпературном горении.

В основании «черных матов» повсеместно фиксировался тонкий (первые сантиметры) слой, обогащенный иридием и содержащий магнитные металлические микросферолиты, оплавленные зерна титаномагнетита, угольные сферолиты, зерна стеклоуглерода, шарики кремниевого стекла, фуллерены, наноалмазы. Все эти минеральные формы образуются только при очень высоких температурах и давлениях, которые на поверхности Земли могут возникнуть только в одном случае — при импактном событии. К тому же фуллерены из этого слоя, которому авторы дали обозначение YDB (Younger Dryas boundary — граница позднего дриаса), содержат в своей решетке гелий, что является признаком их внеземного происхождения (L. Becker et al., 2000. Fullerenes: An extraterrestrial carbon carrier phase for noble gases).

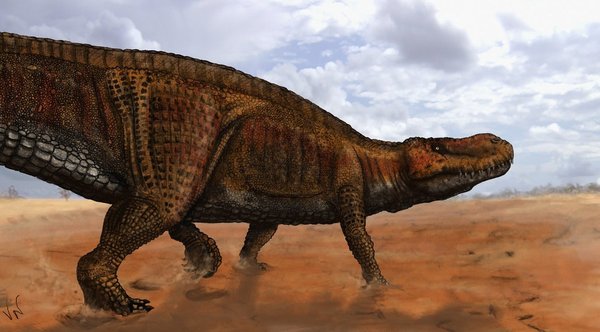

Все те же самые вещественные индикаторы характерны и для знаменитого «иридиевого» слоя, отмеченного во многих районах мира на границе мела и палеогена. Образование этого слоя также связывают с крупным импактным событием, ставшим причиной массового вымирания, произошедшего примерно 66 млн лет назад (мел-палеогеновое вымирание), когда с лица Земли исчезли динозавры. Это дало основание авторам исследования выдвинуть так называемую «импактную гипотезу позднего дриаса» (Younger Dryas impact hypothesis), согласно которой примерно 12 900 лет назад с Землей столкнулось крупное кометное тело, что стало причиной резких климатических изменений и массового вымирания представителей плейстоценовой мегафауны в Северном полушарии. Предполагается, что на подлете к Земле это космическое тело рассыпалось на несколько фрагментов, которые достаточно широко разлетелись по поверхности. Одним из свидетельств этого события вполне может оказаться недавно обнаруженный под ледниками Гренландии крупный ударный кратер Гайавата диаметром 31 км — крупнейший ударный кратер на Земле, образовавшийся за последние 5 млн лет (см.: Огромный метеоритный кратер под льдом Гренландии образовался совсем недавно, «Элементы», 20.11.2018).

Надо сказать, что в научном сообществе эта гипотеза подвергается серьезной критике (подробнее об этом см., например, здесь), и для более широкого признания ей требуются более веские доказательства. Самыми надежными будут, конечно, находки других кратеров, подтверждающие глобальный характер импактного воздействия на поверхность Земли в позднем дриасе. Вспомним, что и в случае с мел-палеогеновым вымиранием сначала в разных местах планеты ученые обнаружили тонкий слой глины с аномально высоким содержанием иридия, а только потом был открыт кратер Чиксулуб у берегов полуострова Юкатан. Да и это произошло случайно при проведении геофизических исследований на дне Мексиканского залива. Дело в том, что кратеры такого масштаба как Чиксулуб (180 км в диаметре) невозможно выявить «на глаз», особенно если они скрыты более поздними отложениями, ледниками (как было в случае с кратером Гайавата) или морскими водами. Что касается поисков кратеров на морском дне, то это имеет смысл делать только в прибрежной зоне шельфа, потому что при падении космического тела в центральной части океана вряд ли образовались бы все те продукты импактного воздейстия, о которых говорилось выше.

Связь предполагаемого импактного события в начале позднего дриаса с массовым вымиранием подтверждается тем, что выше слоя «черных матов» нет находок ископаемых остатков представителей плейстоценовой мегафауны, а непосредственно под ним этих остатков много: находят полные и хорошо сохранившиеся скелеты мамонтов и других крупных позднеплейстоценовых животных, а в местечке Маррей Спрингс (Murray Springs, штат Аризона) под «матами» обнаружен целый слой с отпечатками ног мамонтов. Кстати, выше «черных матов» не отмечены и находки каменных орудий культуры Кловис, что свидетельствует о том, что исчезновение мамонтов и упадок культуры Кловис произошли одновременно.

Несмотря на то, что в основном все представители палеоценовой мегафауны вымерли в начале позднего дриаса, некоторым, более мелким удалось пережить этот рубеж. Так, известно, что карликовый мамонт (Mammuthus exilis) обитал на отдельных изолированных островах (остров Врангеля, Крит, некоторые индонезийские острова) еще во втором тысячелетии до н. э. Однако до конца непонятно, насколько тесно этот вид семейства слоновых был связан с теми большими мамонтами, которые вымерли в конце плейстоцена.

В 2009 году группа авторов под руководством Дугласа Кеннетта из Орегонского университета и Джеймса Кеннетта (James P. Kennett) из Калифорнийскогго университета в Санта-Барбаре (оба были соавторами первой публикации по YDB 2007 года) опубликовала в журналах Science (D. J. Kennett et al., 2009. Nanodiamonds in the Younger Dryas Boundary Sediment Layer) и PNAS (D. J. Kennett et al., 2009. Shock-synthesized hexagonal diamonds in Younger Dryas boundary sediments) результаты исследований наноалмазов, обнаруженных в образцах YDB из шести различных мест на территории Северной Америки. Оказалось, что все эти наноалмазы представлены лонсдейлитом — полиморфной модификацией углерода, образующейся при колоссальных давлениях и в земных условиях не формирующейся. Лонсдейлиты находят в метеоритных кратерах, они являются однозначными индикаторами ударного воздействия.

Ученые под руководством Джеймса Кеннетта продолжили исследования и в 2012 году опубликовали еще одну статью (T. E. Bunch et al., 2012. Very high-temperature impact melt products as evidence for cosmic airbursts and impacts 12,900 years ago), в которой сообщалось об обнаружении на дне озера Куицео в Центральной Мексике 10-сантиметрового слоя отложений, содержащих наноалмазы и ударные сферолиты. Во-первых, это сильно расширяло на юг зону воздействия импактного события (зону рассеяния обломков предполагаемой кометы или астероида). Во-вторых, это была первая находка YDB в озерных отложениях. Авторами были обнаружены и новые морфологические разновидности импактных включений — «слипшиеся» между собой металлические гранулы и двойниковые кристаллы наноалмазов, а также шарики кремниевого стекла (лешательерита), которые образуются при температуре 2200°С (точка кипения кремнекислоты). В природных условиях лешательерит находят только в местах удара молний в кварцевый песок или в метеоритных кратерах. Кстати, интересно, что многие минеральные образования, присущие YDB, были также обнаружены на месте первого в мире испытания ядерного оружия («Тринити»).

Кеннетт с коллегами продолжили искать доказательства своей гипотезы. В 2013 году вышла их публикация с результатами анализа почти 700 ударных шариков и наноалмазов из YDB, проведенного методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектрометрии, и доказывающего, что изученные минеральные образования не являются аутигенными, то есть сформироваться на месте в результате вулканических, атмосферных или любых других процессов, кроме как в результате самого импактного события и высокотемпературного горения биомассы в месте падения космического тела (J. H. Wittke et al., 2013. Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago). Также впервые были приведены расчеты, согласно которым на территории около 50 кв. км. должно быть рассеяно около 10 млн тонн материала, образовавшегося при ударном воздействии и вспыхнувшем после этого пожаре.

В 2014 году та же группа опубликовала результаты изучения наноалмазов, найденных в YDB в Северной Америке, Европе и Малой Азии, которые по мнению ученых доказывали их импактное происхождение (C. R. Kinzie et al., 2014. Nanodiamond-Rich Layer across Three Continents Consistent with Major Cosmic Impact at 12,800 Cal BP). Также в этой статье отмечалось, что еще одним свидетельством крупного ударного события, вероятно произошедшего на рубеже позднего дриаса, являются аномально высокие концентрации в YDB иридия, осмия и платины (так же, как и для тонкого слоя известняковых отложений на границе мела и палеогена). Эти элементы группы платиноидов имеют тенденцию концентрироваться в мантии и ядре Земли и редко встречаются в поверхностном слое. А астероиды и кометы, в которых не произошло гравитационной дифференциации веществ, вполне могут заносить их на нашу планету. Позднее зона «платиновой аномалии позднего дриаса» — понятие, которое было введено в 2013 году (M. I. Petaev et al., 2013. Large Pt anomaly in the Greenland ice core points to a cataclysm at the onset of Younger Dryas), — была распространена Кеннетом и его соавторами на всю Северную Америку (C. R. Moore et al., 2017. Widespread platinum anomaly documented at the Younger Dryas onset in North American sedimentary sequences).

В статье 2015 года временной диапазон возможного импактного события на рубеже позднего дриаса был сужен всего до 100-летнего интервала — Кеннетт с коллегами утверждают, что оно произошло между 12 835 и 12 735 лет назад (J. P. Kennett et al., 2015. Bayesian chronological analyses consistent with synchronous age of 12,835–12,735 Cal B.P. for Younger Dryas boundary on four continents).

И вот теперь новая находка: слой, очень похожий на YDB, возрастом 12 800 лет и со всеми присущими предыдущим находкам характеристиками (отложения с продуктами горения, микроугольными частицами, следами сгоревшей пыльцы, высокими концентрациями платины и золота, металлическими сферолитами, оплавленными стеклом, самородным железом и наноалмазами) обнаружен далеко на юге — в Южной Америке, в чилийской провинции Осорно (рис. 3). Результаты опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.

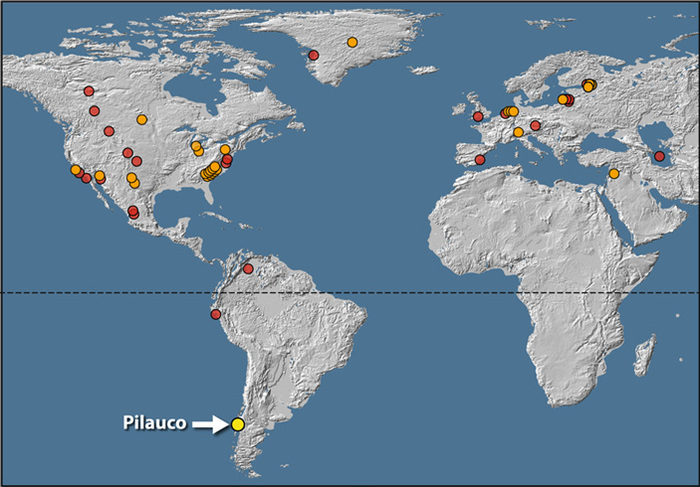

Рис. 3. Расположение 53 находок слоев YDB. Оранжевым отмечены места, где образцы обогащены платиной (платиновая аномалия позднего дриаса). Желтый кружок — место обнаружения YDB на юге Чили в местечке Пилауко. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Изначально слой, очень похожий на YDB был обнаружен чилийскими палеонтологами во главе с Марио Пино (Mario Pino) из Южного университета Чили, затем к ним присоединился Джеймс Кеннетт.

По составу южноамериканские сферолиты (шарики) из YDB отличаются от североамериканских и европейских наличием в их составе хрома. Авторы считают, что это связано с тем, что хромом обогащены вулканические породы в Южных Андах.

Обнаружение YDB в высоких широтах Южного полушария (41° Ю. Ш.) означает значительное расширение масштабов обсуждаемого вероятного импактного события, произошедшего на рубеже позднего дриаса, и говорит о том, что оно могло иметь глобальные последствия. В исследованном местонахождении в Чили выше найденного слоя не обнаружено остатков представителей плейстоценовой мегафауны, а также исчезли археологические артефакты. Это может указывать как на то, что примерно в то время эти животные окончательно вымерли, так и на то, что древние люди покинули те места или сменили способ добычи пищи.

Исследование пыльцы растений в слоях, окружающих YDB, говорит о том, что климат в этом регионе около 12 800 лет назад стал более теплым и сухим. То есть там, в отличие от Северного полушария, в начале позднего дриаса произошло не похолодание, а потепление. Это очень важный момент, который авторы интерпретируют как свидетельство того, что массовое вымирание в конце плейстоцена было связано не с похолоданием, а с глобальными климатическими изменениями, вызванными, по их мнению, столкновением с Землей крупного космического тела, рассыпавшегося на фрагменты при подлете к ее поверхности. Джеймс Кеннет считает, что глобальные нарушения климатической системы Земли вполне могли иметь последствия, действующие как «синергетические качели», вызывая потепление в Южном полушарии одновременно с похолоданием и наращивание объемов морского льда в Северном.

Такие случаи не раз фиксировались в геологической истории, правда, причиной этому всегда были изменения океанических циркуляций, а не какие-то внешние воздействия. К тому же, заключение о потеплении на юге Чили пока строится только на результатах изучения пыльцы, проведенного авторами исследования. Вполне возможно также, что это потепление носило локальный характер, так как данные, полученные по ледяным кернам как в Гренландии, так и в Антарктиде, говорят о глобальном похолодании в позднем дриасе.

Обсуждаемая работа — еще одно свидетельство того, что примерно 12 800 лет назад в разных местах планеты практически одновременно сформировался весьма специфический осадочный слой, содержащий минеральные формы, которые могли возникнуть только при очень высоких температурах и давлениях. Джеймс Кеннетт и его коллеги считают, что это аргумент в пользу отстаиваемой ими гипотезы о том, что в позднем дриасе Земля пережила столкновение с кометой, которая рассыпалась на несколько частей. Так это или нет — возможно, когда-нибудь выяснится более достоверно.

Источник: Mario Pino, Ana M. Abarzúa, Giselle Astorga, Alejandra Martel-Cea, Nathalie Cossio-Montecinos, R. Ximena Navarro, Maria Paz Lira, Rafael Labarca, Malcolm A. LeCompte, Victor Adedeji, Christopher R. Moore, Ted E. Bunch, Charles Mooney, Wendy S. Wolbach, Allen West & James P. Kennett. Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka // Scientific Reports. 2019. DOI: 10.1038/s41598-018-38089-y.

Владислав Стрекопытов

https://elementy.ru/novosti_nauki/433450/V_Chili_nashli_argu...