«Капитал» для кинозрителя. Ретро-рецензия к 18-летию «Матрицы»

31 марта 1999 года вышел на экраны самый известный фильм братьев Вачовски.

В начале марта 2017-го в Германии состоялась долгожданная для многих премьера – байопик «Молодой Маркс», кино о человеке, определившем характер XX века. А вернее, о том, как он стал человеком, объяснившим современникам и потомкам, в каком мире они живут.

Сегодня, когда мы вспоминаем 18-ю годовщину совсем другого фильма, стоит поговорить о том, как связаны между собой фантастика о виртуальной реальности и компьютерных программах, немецкий философ-исследователь капитализма и наше Отечество.

Осторожно, спойлеры

Есть такое избитое понятие – манифест поколения. И его избитость не мешает тому факту, что примерно раз в 20-25 лет появляются художественные произведения, настолько удачно попадающие в резонанс истории, видов на будущее, общественных настроений и тенденций, что потребители культурного продукта натурально лупят себя ладонью по лбу с криком «Вот!» Или выходят, потрясённые, из кинотеатра. Несомненно фильм «Матрица» стал именно таким произведением.

Нам сложно поверить, что найдётся хоть один читатель, который не видел этот фильм. Или хотя бы бегло не знаком с сюжетом. Однако, ради цельности повествования, напомним, что к чему.

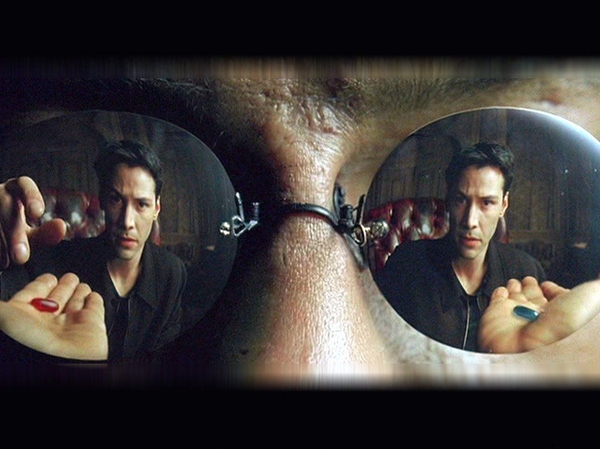

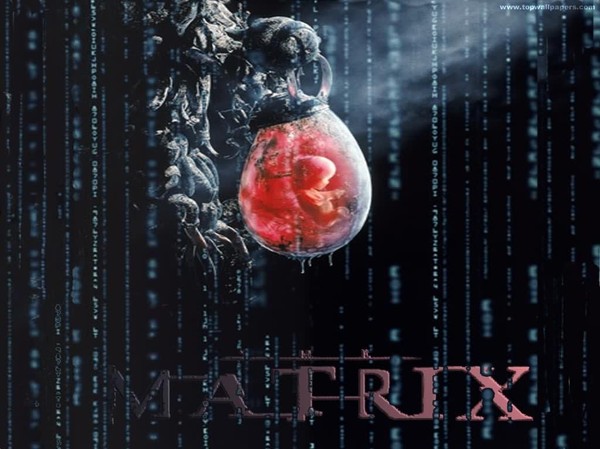

Главный герой фильма един в двух лицах. Его зовут мистер Томас Андерсон, и он сотрудник компьютерной фирмы. Одновременно он хакер Нео, занимающийся взломами и торгующий полученными данными. Из этой скучной череды будней его выдёргивают сразу две противоборствующие силы: люди, очень похожие на представителей спецслужб, и таинственные личности, чьи ники (Морфеус и Тринити) хорошо известны в хакерской тусовке. Первым Нео нужен, чтобы найти вторых. Вторым, в свою очередь, чтобы помочь Нео найти самого себя. В капсуле, заполненной питательным раствором и с ног до головы опутанной проводами. Потому что никакой он не хакер и не сотрудник компьютерной компании. А разум, подключённый к виртуальному миру и реальному настолько, что нужно знать о его нереальности, чтобы иметь хотя бы малый шанс заметить подмену. А тело мистера Андерсона/Нео, как и тела всех прочих людей, болтаясь в питательной жиже, занято важным делом: производит энергию для машин с искусственным интеллектом, создавших эту виртуальность (Матрицу) и поддерживающих её работу. Такой вот занятный симбиоз.

Если вы этого и в самом деле не смотрели, самое время прервать чтение на ближайшие пару часов.

Фильм о батарейке

Выйди фильм раньше или позже, он, возможно, остался бы картиной для узкого круга техно-гиков. Однако сразу несколько необходимых условий сложились воедино и обеспечили резонанс.

К 1999 году как раз подросло первое поколение людей, для которых персональный компьютер дома – это не дорогая игрушка папы-техноманьяка, а обыденность. В 1981 году на рынок вышел IBM PC, в 1982-м процессор Intel 80286, – продукты, после которых бытовая компьютеризация постепенно приняла характер лавины.

Немаловажно и то, что фильм появился в конце тысячелетия, то есть в момент, когда фокус внимания всего человечества был направлен на прогностику будущего. В произведениях десятков фантастов XX века понятия «будущее» и «XXI век» – синонимы. Человечество готовилось перевалить через этот горизонт, становилось на носочки, чтобы понять: что же там, за завесой?

Пассажи о технических находках создателей, достоинствах сюжета и тому подобное мы опустим – совершенные вещи хвалить глупо и бессмысленно. Просто отметим, что и они сыграли свою роль, обеспечив картине отличное «сарафанное радио». Правда, эффект фильма на неокрепшие умы, как правило, приводил к немного неверному толкованию его смысла. Главное в нём – совсем не прогресс Нео в овладении единоборствами, не перестрелки с агентами Матрицы, пытавшимися выведать у Морфеуса коды и проникнуть в Зион – последний оплот людей. Всё это красивая упаковка для единственного главного смысла: человек – это батарейка. А когда эта батарейка вдруг выходит из строя, её попросту смывают в канализацию.

Комикс о марксизме

...Пришло время для маленькой ложки дёгтя. В фильме есть известная вторичность, однако создатели в ней не виноваты. Что поделать, люди глупы и забывчивы, и сказанные не раз истины приходится заново разжёвывать каждому новому поколению, причём до всё более примитивного уровня.

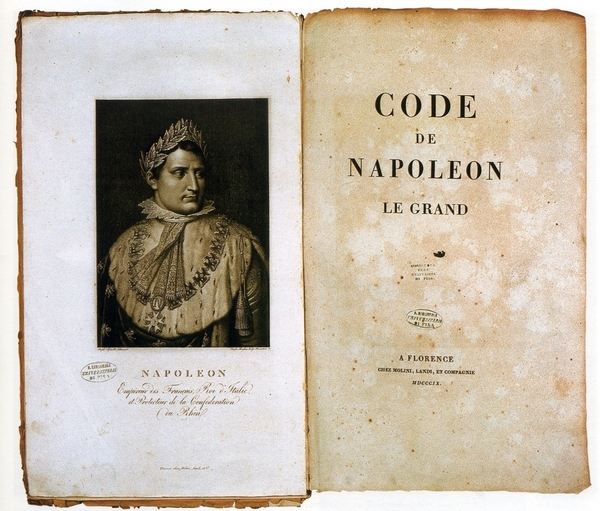

То, что человек – это батарейка, а Матрица его использует, убедительно доказал ещё в XIX веке Карл Маркс. Философ, разложивший на простые кирпичики не просто абстрактную проблему, а капитализм – общественно-политическую формацию, в которой жил он сам и в которой живём мы Матрица – одновременно мир для живущих в ней и закон, по которому они там живут. Про капитализм можно сказать ровно то же самое.

Уместно ли говорить о Марксе как человеке, объясняющем нам суть нашего бытия, ведь он описывал современный ему мир и было это лет эдак полтораста тому назад? Уместно. Матриц, как окажется потом, существовало тоже несколько версий, одна сменяла другую. Вплоть до момента, когда её работа стала стабильной и отвечала всем основным условиям: эффективно морочить головы миллионам человек и добывать из них энергию. Остаётся ли человек человеком в таком состоянии? Или его человеческая природа отчуждается от него вместе с результатами его труда, а он сам существует лишь как мыслящий агрегат, прокладка между производственными операциями?

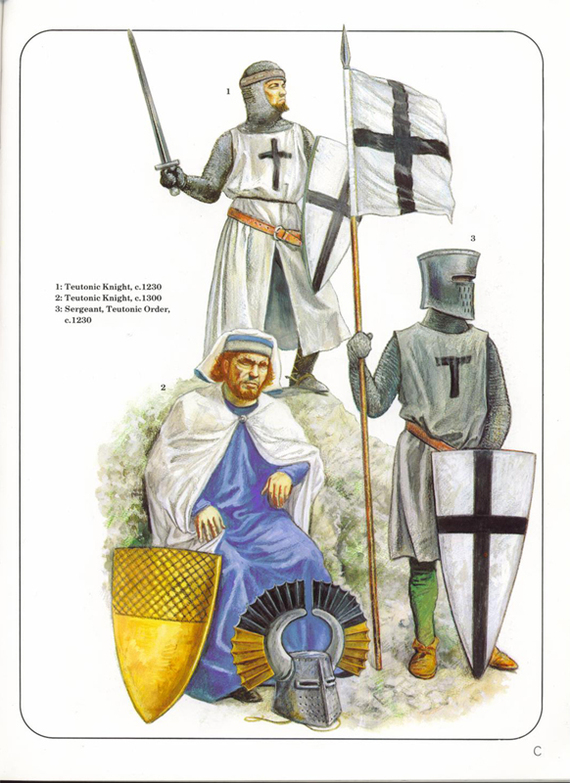

Тринити и Морфеусы, жившие в России в начале XX века, создали в ней своего рода Зион для всего человечества. Оплот людей, где перестали действовать законы Матрицы, низводящие человека к состоянию робота. И то, что этот Зион спустя несколько десятилетий пал, совсем не означает его глобального поражения. Потому что (это уж мы немного забегаем наперёд) каждая из версий Матрицы имела свой Зион, свой островок неповиновения, не выходивший, впрочем за пределы дозволенного. То есть элемент общей системы, хотя и элемент нестандартный. Но однажды эта схема всё таки перестала работать.

***

Предсказывать падение и закат капитализма – не фокус. Он, как и любая другая формация до него, будет существовать ровно столько, сколько отпущено. Хотя отдельное спасибо братьям Вачовски всё же стоит сказать: марксисты всех мастей у них в неоплатном долгу за осовременивание и переупаковку идей Маркса о Матрице, в которой принуждены существовать батарейками всё родившиеся. И освобождении, как единственном способе вернуть человеку его природу и перезагрузить Матрицу.