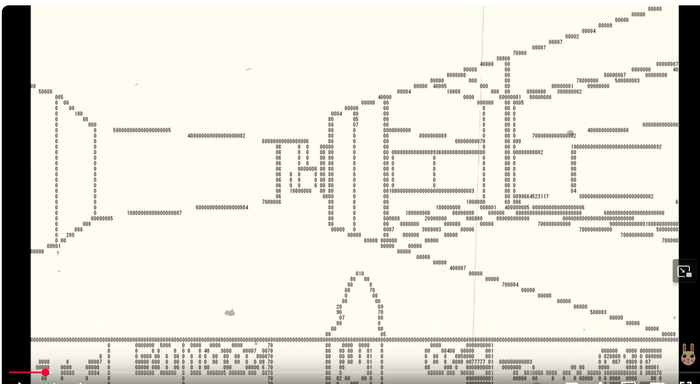

"Кошечка" - один из первых компьютерных мультфильмов

Он был создан в 1968 на компьютере БЭСМ-4 как пробный шаг для демонстрации возможностей компьютерной анимации. Этим занимался коллектив специалистов под руководством Н. Н. Константинова. По разным причинам создателям пришлось сменить несколько лабораторий и институтов в процессе работы, а завершили производство мультика на кафедре научной кинематографии МГУ им. Ломоносова.

Для мультфильма была написана математическая модель движения кошки на основе системы дифференциальных уравнений второго порядка. Цели точно воспроизвести физическую модель работы кошачьих мышц и сухожилий не преследовалось, задача была проще - визуально отобразить походку кошки. Студент Виктор Минахин, подбирая уравнения, сам ползал на четвереньках и ориентировался на последовательность своих движений.

Тем не менее, кошачью походку получилось передать достаточно реалистично, хоть и делали это "на глаз". Многие не могли поверить, что это не покадровая обрисовка снятой на камеру живой кошки, а полностью компьютерная модель.

Кадры, созданные на БЭСМ-4, печатали на бумаге, используя в качестве "пикселя" букву Ш, затем фотографировали и склеивали. В финальной подготовке плёнки участвовал художник-мультипликатор. Начальная сцена после титров, где кошка выгибает спину и показывает рожицу, - это его.

Одна интересная записка Сергея Алексеевича Лебедева

Все знали про программистскую деятельность Сергея Алексеевича [а он был руководителем проекта] , а [Лев Николаевич] Королев все время спрашивал: «Сергей Алексеевич, когда же вы сделаете ошибку в программе?»

На что Лебедев отвечал: «Это вы, программисты, делаете ошибки, а потом до ушей радуетесь, что их находите, а я пишу программы тщательно, и ошибок не будет».

Лев Николаевич заметил: «Сергей Алексеевич, этого не может быть, потому что не может быть никогда».И наконец, это случилось — Лебедев сделал ошибку!

На программе с подготовленными им исправлениями он написал ставшую потом знаменитой фразу «Лев Николаевич оказался прав. Программ без ошибок не бывает.

Лев Николаевич оказался прав. Программ без ошибок не бывает. Ошибка в константе №01471 она должна быть 20 0 00000 00 0 00000 (нормализованая «1» с минимальным порядком) вместо 00 0 00000 00 0 00200 (минимальный порядок с «1» в младшем разряде мантиссы). Эта константа служит для определения перехода по «0» См. Вычитаясь из «0», она должна дать отрицательный результат, при прежнем же значении константы вследсдвие нормализации результата получался машинный ноль, т.е. положительный результат. В остальном как будто все верно.

Просьба исправить константу, отпечатать колодные данные и повторить расчет.

Больше деталей здесь: https://www.osp.ru/os/2016/03/13050260

Можно ли запустить Doom на первом советском суперкомпьютере?1

Я уже рассказывал про выставку, посвящённую Сергею Лебедеву и его главному детищу — компьютеру БЭСМ-6. Естественно, мне не могли не задать вопрос «А можно ли запустить на нём Doom?».

Давайте разбираться!

Вообще запуск Doom на не предназначенных для того устройствах — это уже своего рода спорт. На чём только не заставляли работать легендарный шутер 1993 года — умные часы, банкоматы, принтеры, фотоаппараты, научные калькуляторы... Кто-то вспомнит даже тест на беременность, но я посмотрел внимательно — в том опыте он использовался только как экран, так что незачёт.

В любом случае, на фоне таких смешных девайсов мощнейшая ЭВМ своего времени, рассчитывавшая ответ на главный вопрос Вселенной термоядерные реакции и изменения климата в масштабах всей планеты, уж наверняка должна выступить достойно? А вот, оказывается, не всё так просто.

Первая трудность очевидна: Doom предназначен для компьютеров с совершенно иной архитектурой. Взять исполняемый файл готовой игры нельзя, нужно обращаться к исходному коду. Отдельные фрагменты игрового движка написаны на языке ассемблера для процессоров x86, которые по системе команд с БЭСМ-6 несовместимы. Основная часть, впрочем, написана на C, и в принципе C-компилятор под БЭСМ-6 существует, хотя и скорее экспериментальный. В любом случае, тем, кто захотел бы запустить Doom на тёплом ламповом транзисторном суперкомпьютере, пришлось бы потратить немало труда, адаптируя и отлаживая код игры.

Но даже если эту работу удалось бы успешно завершить, следом встал бы вопрос вычислительных ресурсов. БЭСМ-6 показывала хорошую производительность в научных расчётах, для которых характерны операции с плавающей запятой. Иными словами, она могла с равной точностью обрабатывать очень большие и очень малые числа и не тратить время на их преобразование.

Но движок Doom в основном использует операции с фиксированной запятой либо вовсе целочисленные. То, что БЭСМ-6 имеет разрядность 48 бит против 32 бит у процессоров 1990-х годов, тоже особенно ни к чему: точность для динамичных игрушек не важна, важна скорость. Например, в первой PlayStation все координаты вершин вообще могли быть только целочисленными — и ничего, на ней вполне прилично смотрелись 3D-игры своего времени (включая тот же Doom).

Минимальная конфигурация для запуска игры на PC (и играть на ней было страданием — дядя пожил, дядя помнит) — процессор i386 с частотой 33 МГц и 4 Мб оперативной памяти. Такой камень имеет производительность около 4,3 MIPS (миллионов операций в секунду), тогда как БЭСМ-6 — всего 1 MIPS, да и памяти у советской машины только 800 Кб, если пересчитать с машинных слов на байты.

К тому же ЭВМ 1960-х годов, рассчитанная на пакетное решение задач с выводом результатов в текстовом формате, просто не имела достаточно быстрых периферийных устройств для отображения игровой графики. Иными словами, пришлось бы изобретать для неё ещё и какой-то аналог RAMDAC (преобразователя битовой карты в памяти в видеосигнал).

В общем, ответ на вопрос «А можно ли?» — «А нельзя!». И это лишний повод задуматься о скорости прогресса в вычислительной технике. Даже игрушка 30-летней давности, которую, кажется, уже можно запустить даже на брелке для ключей, оказалась слишком требовательной для одного из мощнейших суперкомпьютеров 1960-х годов. И это не проблема конкретно БЭСМ-6: её заграничные современники вроде CDC 6400 тоже не справились бы с задачей. А ведь это были машины стоимостью в миллионы советских рублей и миллионы долларов.

Сильно ли грустили работники советских НИИ от того, что не могли отстреливать какодемонов в 35 fps? Едва ли. У них было достаточно игр, которые ЭВМ тех лет вполне могли потянуть, причём я сейчас не о Tetris или Pac-Man. Первые игры для больших машин начали появляться в СССР ещё в 1970-х. Самая ранняя — предположительно игра в слова, похожая на «Балду». Известно, что она могла самообучаться, запоминая слова, составленные игроками. По легенде, это же её и погубило: шутники-программисты научили программу матерным словам, и когда начальство увидело, что компьютер выдаёт нецензурщину, играть запретили. Текст этой игры пока не найден.

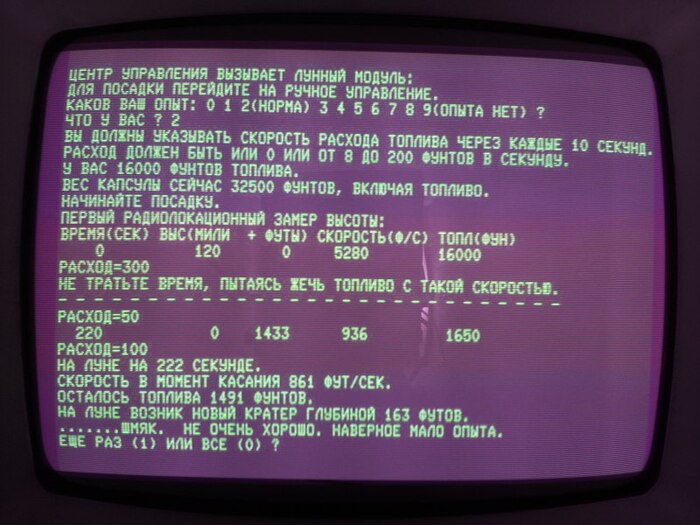

До наших дней дошли логическая игра «Калах» (популярная в США разновидность игр типа манкала, или «игр в зёрна»), игра «Волки и овцы» на упрощённом поле и игра «Посадка на Луну». Это локализованная версия игры Lunar Lander, изначально написанной на языке Fuckall Фокал для миникомпьютера DEC PDP-8 в 1969 году. Единственное, чем управлял в ней игрок, это расход топлива. Отслеживая скорость и массу модуля и его высоту над поверхностью Луны, нужно было менять интенсивность сжигания горючего, чтобы в итоге совершить мягкую посадку. Если вы обсчитались, игра писала, что «на Луне возник новый кратер глубиной N футов».

Да, в те времена с геймерами никто не сюсюкался.

В целом нельзя сказать, что советские программисты были изолированы от мирового развития игровой индустрии. Окольными путями в СССР попадали исходные тексты культовых западных игр, в частности, Colossal Cave Adventure и Star Trek. Их переводили на русский язык, адаптировали к имеющемуся оборудованию, иногда даже совершенствовали. По воспоминаниям сотрудников, когда в конце 1980-х в Институте точной механики и вычислительной техники появилась версия Star Trek, в которой можно было соревноваться друг с другом, работа на несколько дней оказалась парализована.

Ну а с массовым распространением IBM PC-совместимых персоналок начался современный этап развития игровой культуры, но это уже, как говорится, совсем другая история.

Прощание с вычислительной машиной

Когда в начале 90-х в Институте прикладной математики им. Келдыша решили насовсем выключить и демонтировать БЭСМ-6, программисты не смогли расстаться с ней просто так. От имени машины, с которой они работали почти 25 лет, было написано прощальное стихотворение. Оно обладает удивительным свойством: если его читать, невидимые ниндзя начинают резать лук! А кто не ощутит такого эффекта, тот, наверное, и над «Муму» не плакал.

Итак, всё кончено! Судьбой неумолимой

Я, бедная, обречена на слом.

Ещё вчера была необходимой,

Теперь, увы, зовусь «металлолом».

О люди, вспомните, как я для вас трудилась,

Не ведая ни отдыха, ни сна.

Какой я благодарности добилась?

Моя жилплощадь вам теперь нужна.

Не счесть всего, чего я насчитала,

Я честно делала всё, что могла.

Людей в ракетах в космос посылала,

Их жизнь и безопасность берегла.

Я четверть века отдала науке,

А по людскому счёту выйдет век.

Теперь я поняла, предвидя муки,

Что ты неблагодарен, человек.

Я не могу уйти от участи ужасной

Быть заживо разъятой на куски.

Но, ожидая час последний, страшный,

Себя я утешаю — не грусти!

Останусь я в задачах, мной решённых,

В открытиях и в ваших степенях,

В толстенных монографиях учёных...

Но кончен труд, простимся мы на днях.

Не прекратится счёт, когда меня не станет,

Машины лучшие на белом свете есть.

Тем, кто меня с любовию помянет —

Спасибо им!

Прощайте, БЭСМ-6.

* * *

Я решил, что важно всё-таки оставить фото оригинальной распечатки, пусть даже оно в плохом качестве. Аутентичный шрифт АЦПУ-128 (алфавитно-цифрового печатающего устройства), такого же древнего, как и сама ЭВМ. В нём установлен барабан, который вращается со скоростью 420 об/мин, и если управляющие сигналы для молоточков синхронизированы неидеально, будет наблюдаться такой разлёт. Но здесь это получилось похоже на прыгающий почерк умирающего.

Стихотворение сохранил для истории Дмитрий Флитман.

К счастью, не все БЭСМ-6 были уничтожены. Про одну из сохранившихся машин я писал раньше, в конце поста есть видео с ней.

Бабушка не так проста

Работал как-то в доме культуры, в комнате компьютерного обучения. Кабинет предназначался для привнесения компьютерных знаний людям старшего поколения. Особым успехом не пользовался, но иногда заглядывали граждане, то распечатать документ, то сапер потыкать. И вот как-то заходит ко мне в пустой кабинет одна бабуля. Добрая, но грустная. Попросила провести ей пару уроков, показать что как, где. Начали заниматься. В какой-то момент она просит меня открыть ей редактор двоичного кода. Ну думаю, ладно. Странно конечно, что знает такие вещи, но может слышала где, решила посмотреть. Открываю программу, она садится, долго думает, внимательно смотря на экран и.... начинает набирать. Натурально, двоичный код, ручками! Увидев мой офигевший взгляд, поясняет:

"Я в молодости программисткой была, на тех машинах, что занимали целое здание. Ещё на самых первых в СССР. Тележками тогда программы возили на бумаге с дырками. Недавно муж умер, апатия, ничего не хочется, жизнь не в радость. Решила вспомнить юность, любимую работу, отвлечься."

История оперативной памяти

Мы давно привыкли к тому, что модуль оперативной памяти выглядит как небольшая плата с микросхемами. Но так, конечно же, было далеко не всегда. На заре компьютерной эры существовало множество видов оперативной памяти, совершенно не похожих друг на друга. Достаточно сказать, что за время перехода от первого поколения ЭВМ (на электронных лампах) ко второму (на транзисторах) сменилось не менее пяти технологий ОЗУ. Из этого поста вы узнаете, какие причудливые формы порой принимала такая вроде бы знакомая вещь, как «оперативка».

1. Конденсаторы

Создателем первого компьютера в современном понимании этого слова принято считать немецкого инженера Конрада Цузе. Ещё в 30-е годы, работая в одиночку, он сумел спроектировать и построить в гостиной родительского дома устройство, способное автоматически выполнять различные вычисления по заданной программе. Машина, получившая название Z1, была электромеханической и потому не фигурирует в списках первых ЭВМ (электронных вычислительных машин). При этом она работала в двоичной системе счисления, как и современные компьютеры, а не в двоично-десятичной, как знаменитый ENIAC, созданный почти десятью годами позже.

Оперативная память Z1 была организована на конденсаторах, причём не покупных, а разработанных самим изобретателем. Конструкция, в которой чередовались слои стекла и металлические пластины, позволяла хранить 64 вещественных числа, каждое из которых состояло из 14 бит мантиссы и 8 бит, отводившихся под знак и порядок.

Стоит отметить, что эта вычислительная машина работала ненадёжно из-за низкой точности изготовления деталей, и последующие свои конструкции (Z2–Z4) Цузе создавал на базе выпускавшихся промышленностью телефонных реле.

В 1987–1989 гг. пожилой Цузе воссоздал компьютер Z1, утраченный во время войны, и теперь его рабочая копия выставлена в Немецком техническом музее. По ссылке доступна интерактивная панорама, позволяющая рассмотреть компьютер со всех сторон.

2. Электронные лампы

Первые ЭВМ, например, вышеупомянутый ENIAC или отечественная БЭСМ, использовали электронные лампы как для вычислений, так и для промежуточной записи команд и операндов. Чтобы хранить один бит данных, нужна была одна запоминающая ячейка (триггер), собранная на двух триодах. В ЭВМ ставили двойные триоды, у которых в одном баллоне размещались, по сути, две независимые электронные лампы, поэтому можно упрощённо говорить, что для хранения N бит информации требовалось N электронных ламп (без учёта обвязки).

Неудивительно, что эти машины имели огромный размер и потребляли колоссальное количество энергии. БЭСМ содержала около 4000 электронных ламп, а ENIAC — почти

18 000. Дело в том, что, в отличие от чисто двоичной БЭСМ, ENIAC использовал весьма своеобразную двоично-десятичную систему представления чисел. Младшие 5 битов в ней кодировали число от 0 до 4 в унитарной системе счисления (когда значение определяет номер позиции, на которой в коде стоит единица, — скажем, 01000 означает 3, а 00001 — 0), а два старших бита определяли определяли, нужно ли прибавлять к этому числу пятёрку (10 — да, 01 — нет).

В итоге запоминающая ячейка ENIAC всего лишь на одну десятичную цифру (правда, объединённая со счётчиком) выглядела вот так:

Запоминающая ячейка БЭСМ на 1 бит тоже особой компактностью не отличалась:

Хотя у меня есть подозрение, что подпись к этой фотографии из музея неверна, и на ней — тоже не просто запоминающая, а суммирующая ячейка. Дело в том, что у БЭСМ были и двухламповые ячейки, которые, скорее всего, как раз представляли собой просто триггеры. Но информации по ним я в интернете не нашёл, а запрос в музей ИТМиВТ остался без ответа.

3. «Трубка Уильямса»

Очень любопытный тип памяти, впервые использованный в английском компьютере SSEM (Manchester Small-Scale Experimental Machine, «Манчестерская малая экспериментальная машина». Хотя правильнее будет сказать, что это компьютер SSEM был построен для тестирования памяти на «трубке Уильямса».

Созданный в 1948 году, он оказался первым в мире электронным компьютером, построенным по принципу совместного хранения данных и программ в памяти (фон-неймановская архитектура). Также это была первая универсальная ЭВМ в Великобритании (созданный ранее компьютер Colossus, хотя и имел ограниченные возможности программирования, всё-таки предназначался для одной узкой задачи — взлома немецкого шифра Lorenz SZ).

«Трубка Уильямса» — это, по сути, обычная электронно-лучевая трубка, на экране которой рисуется двумерный массив из точек или тире. В зависимости от того, какой элемент был нарисован, на люминофоре образуются разные заряды. Чтобы прочитать информацию, на участки экрана, соответствующие ячейкам массива, нужно снова направить электронный луч. Все ячейки получат положительный заряд, но изменение заряда будет разным для точек и тире. Электрод на внешней стороне экрана позволяет отследить эту разницу и получить значение прочитанного бита. Если информацию не нужно менять, при следующем проходе луча по ячейкам их значения восстанавливают. Таким образом, трубка Уильямса представляет собой динамическую (постоянно обновляемую) память.

Что интересно, на такую трубку, в принципе, можно было выводить изображения, в том числе движущиеся, если последовательно записывать в память соответствующие значения. «Разрешение» составляло 32 x 32 элемента (1024 бит памяти).

В 1998 году с использованием оригинальных компонентов была построена реплика компьютера SSEM, которую теперь можно увидеть в Манчестерском музее науки и промышленности.

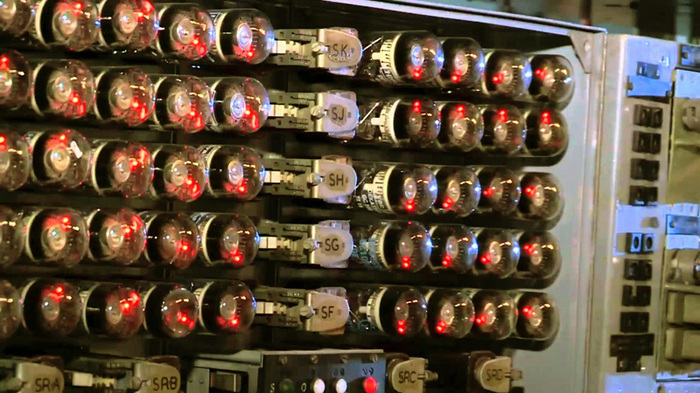

4. Декатроны

О компьютере, в котором использовалась такая память, у меня был отдельный пост. Это Harwell Dekatron, или WITCH, единственный компьютер первого поколения, сохранившийся до наших дней в рабочем состоянии. Он использует чисто десятичную систему счисления, и для хранения информации в нём используются декатроны — газоразрядные десятичные счётчики.

Колба декатрона заполнена инертным газом (обычно — неоном, поэтому при работе они светятся оранжево-красным светом). Вокруг центрального дискового анода расположены десять изолированных индикаторных катодов, а между каждой парой соседних индикаторных катодов — два так называемых подкатода. Подавая в нужном порядке на анод и подкатоды импульсы напряжения, можно заставлять разряд либо «перескакивать» с катода на катод (что соответствует увеличению/уменьшению хранимого значения на 1, или операции записи), либо переходить с катода на анод (что соответствует операции чтения).

Поскольку разработчики компьютеров почти сразу отказались от десятичной системы счисления, оперативная память на декатронах быстро стала достоянием истории, хотя в других областях декатроны использовались ещё много лет.

5. Ртутные линии задержки.

Это, пожалуй, самая брутальная технология из всех, что будут рассмотрены в этом посте. Такую линию задержки можно представить себе как длинную заполненную ртутью колбу, на концах которой расположены пьезоэлементы — передатчик и приёмник. Передатчик возбуждает акустические колебания в ртути, и по ней бегут волны, как от камня, брошенного в воду. Когда колебания достигают приёмника, они усиливаются, при необходимости изменяются и вновь подаются на вход той же линии. Таким образом получается, что по линии задержки постоянно циркулирует пакет данных, представленный в виде цепочки волн. Память на линиях задержки не является дискретной и может хранить как цифровую, так и аналоговую информацию, что использовалось, например, в первых радарах.

Ртуть была выбрана благодаря тому, что её удельное акустическое сопротивление почти равно акустическому сопротивлению пьезокристаллов, а скорость распространения звуковых волн в ней выше, чем в других жидкостях.

Такая память была сложна в производстве, требовала тонкой настройки, представляла опасность в случае повреждения, нуждалась в системах поддержания постоянной температуры, а главное — предполагала только последовательный доступ (то есть приходилось ждать, пока на выходе линии задержки появится нужная информация). Почему же при таком огромном наборе недостатков её использовали? Всё дело в экономичности и надёжности. Одна ртутная линия задержки могла хранить несколько сотен бит информации (скажем, 576 бит в компьютере EDSAC). Чтобы реализовать такой же объём памяти на триггерах, понадобилось бы больше тысячи электронных ламп, которые занимали бы больше места и потребляли бы больше энергии, а главное — регулярно бы перегорали. Ртутные же линии, при всей их сложности, после грамотной настройки работали очень долго.

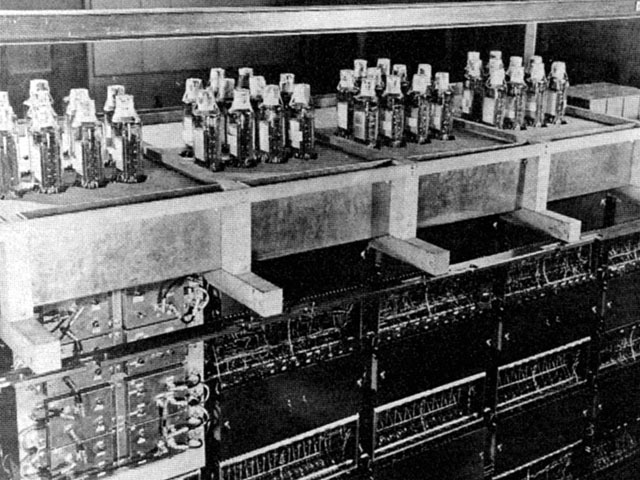

На фотографии запечатлён один блок «ртутной» памяти компьютера UNIVAC I (1951 г., США). Этот барабан содержал 18 трубок, по каждой из которых постоянно циркулировало 120 бит данных, а всего барабанов было 7. Время доступа к памяти составляло 222 мкс.

В 1953 г. оперативная память на ртутных трубках объёмом 1024 слова (по 39 бит в каждом) появилась и у отечественной БЭСМ.

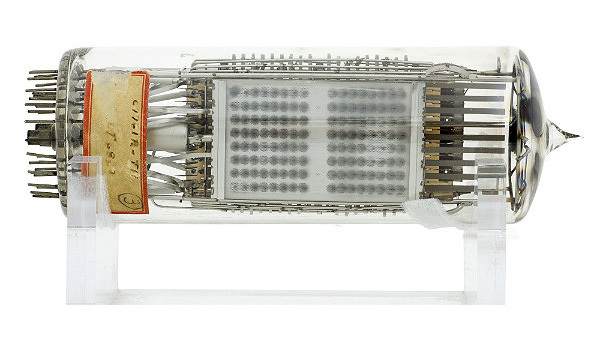

6. Селектроны

Если трубка Уильямса и ртутные линии задержки считаются прототипами динамической памяти (DRAM), то следующее устройство можно назвать одним из прототипов статической памяти (SRAM).

Это — селектрон, особая электронная лампа, разработанная компанией RCA (кстати, под руководством небезызвестного В. К. Зворыкина) в конце 40-х — начале 50-х годов. На фоне памяти на триггерах, где одна электронная лампа была способна хранить в лучшем случае один бит данных, возможности этого устройства казались фантастическими: один селектрон мог иметь внутри матрицу ёмкостью до 4096 бит! Время доступа к информации при этом было на порядок меньше, чем у ртутной памяти (называлась цифра в 16 мкс).

Селектрон сочетает в себе признаки электронно-лучевой трубки и обычной электронной лампы: у него есть покрытый люминофором экран и управляющие сетки, точнее решётки из скрещённых узких металлических полосок с отверстиями, образующих ряд «окон». Окно, к которому подводится напряжение, открывается для прохождения электронного луча к фосфорному экрану для записи или чтения информации.

Впечатление о компактности памяти на селектронах всё-таки немного обманчиво. Им требовалась довольно громоздкая обвязка, и на фотографии можно увидеть, как выглядело запоминающее устройство на 256-битных селектронах.

7. Магнитные барабаны

Магнитные барабаны являются прародителями современных жёстких дисков, только информация в них записывается не на основание, а на боковую поверхность цилиндра. Вы можете спросить, что же они тогда делают в списке технологий оперативной памяти. Действительно, мы привыкли к тому, что магнитные накопители используются для долговременного хранения данных. Тем не менее, в некоторых ранних компьютерах (особенно относившихся к «бюджетному» классу малых ЭВМ) магнитные барабаны использовались и в качестве оперативки. Первым таким компьютером, судя по всему, был узкоспециализированный «Atlas» производства ERA, разработанный в 1950 г. В дальнейшем память на магнитном барабане встречалась в IBM 650, Univac Scientific 1103, а также первой крупносерийной отечественной ЭВМ «Урал».

На фотографии из Политехнического музея — как раз тот самый барабан. Он позволял хранить всего 1024 36-разрядных слова, что в 10 раз меньше, чем у американского «Атласа». Ёмкость была принесена в жертву быстродействию: за счёт высокой скорости вращения (100 оборотов в секунду) и крупного формата записи удалось получить среднее время обращения на уровне 8 мс. Впрочем, это всё равно было в разы больше, чем у других видов памяти — что поделаешь, ограничение системы с подвижными деталями. Поэтому в высокопроизводительных ЭВМ память на магнитных барабанах никогда не использовалась в качестве оперативной. Обычно ей отводилась роль буфера между оперативной и долговременной памятью.

8. Ферритовые сердечники

Появление памяти на магнитных сердечниках, или ферритовой памяти, ознаменовало наступление новой эпохи. Идею такого ОЗУ предложил Джон Преспер Экерт (один из разработчиков ENIAC) в 1945 г., а первые практические реализации появились в начале 50-х. Патент на ферритовую память получили американские инженеры китайского происхождения Ван Ань и Во Вайдун в 1955 г.

Внешне память на магнитных сердечниках представляет собой матрицу из ферритовых элементов (обычно колец), пронизанных проволочками.

Принцип её работы основан на свойствах ферромагнитного материала, который может находиться в двух устойчивых состояниях намагниченности — +B и –В. Чтобы перемагнитить такой элемент, необходимо в проводниках, на пересечении которых он находится, возбудить магнитное поле величиной не менее H. Для этого в «вертикальном» и «горизонтальном» проводниках возбуждается поле величиной H/2. Оно не может изменить состояние какого-либо иного элемента строки или столбца, кроме того единственного, который находится на пересечении этих проводников и для которого величина магнитного поля складывается, давая H.

Для считывания информации используется третий провод, который змейкой проходит через все сердечники.

Чтобы прочитать содержимое ячейки, в проводниках нужно возбудить отрицательное поле величиной –H/2. Тогда кольцо, находившееся в состоянии +В, перемагнитится в состояние

–В, и на считывающем проводе наведётся ЭДС, соответствующая значению «1». А кольцо, находившееся в состоянии –В, не перемагнитится, и на считывающем проводе никакого сигнала не появится, что компьютер истолкует как значение «0». Таким образом, чтение информации из памяти на ферритовых кольцах — разрушающее, то есть после считывания какой-либо ячейки требуется её регенерация.

По сравнению со всеми предшественниками ферритовая память была колоссальным шагом вперёд в плане простоты, компактности и энергоэффективности. Неудивительно, что она «прописалась» в компьютерах на добрых два десятилетия, а в отдельных системах, где требовалась стойкость к воздействию радиации (например, в космосе), применялась до 1990-х годов.

Вытеснила её уже привычная нам память на микросхемах, но это — уже совсем другая история...

За полвека до Google Translate

Т. Кондратьева набирает английский текст для автоматического перевода на компьютере БЭСМ, разработанном в Институте точной механики и вычислительной техники, 1956 г.

7 января 1954 года в штаб-квартире IBM состоялась первая демонстрация возможностей машинного перевода, а спустя несколько месяцев подобный эксперимент провели и в СССР. Что интересно, в обоих случаях была выбрана языковая пара «русский-английский». В США переводили фрагменты советской статьи по органической химии и отдельные предложения из газет, а в СССР — отрывки из книги В. Милна «Численное решение дифференциальных уравнений».

На фотографии видно, что девушка набирает текст на перфораторе. Сформированная им бумажная лента с отверстиями загружалась в считывающее устройство ЭВМ, а результат перевода выводился с помощью обычного телеграфного аппарата СТА-35 (на фото справа).

Окрылённые первыми успехами, некоторые учёные обещали, что уже через 3–5 лет люди-переводчики станут не нужны, так как машины будут справляться с этой задачей быстрее и лучше. Но практика показала, что это были очень наивные предположения: если в случае сухих научных статей с заранее известным словарём терминов ещё можно было говорить о приемлемом качестве перевода, то любой мало-мальски сложный художественный текст ставил компьютеры в тупик. Даже сегодня, несмотря на колоссальное развитие вычислительной техники и алгоритмов перевода, без участия человека в этом деле не обойтись. Впрочем, если бы это было не так, сколько шедевров из серии «гуртовщиков мыши» не появилось бы на свет)