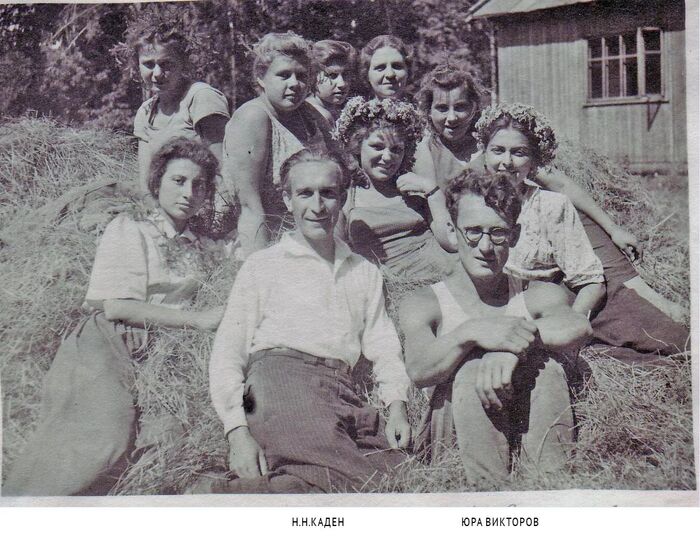

Ответ на пост «Ответ хейтерам Фёдора Овчинникова»1

А Федор бы взял, если бы ты ему предложил? Взял бы. Сколько ни молись ты на Федора-бизнесмена, Федором тебе не стать. Потому что бизнес - это про брать деньги, а не про водоворот, проблемы, не спать и прочее это все сопутствующее (не обязательно).

Свои крестные муки Федор принимал не из мазохизма, а из желания набраться больше навыков как брать деньги.

Ответ хейтерам Фёдора Овчинникова1

В далеком хрен знает каком году я прочитал книгу про Фёдора Овчинникова "И ботаники делают бизнес". На тот момент никакой Додо не было. Книгу советую.

Прочитайте и поймете, что такое быть бизнесменом. Что такое выйти из той самой зоны комфорта. После этой книги бывает два мнения: "Да не в жизнь" и "Хочу, чтобы меня также жизнь отпинала". В конце поста узнаете моё мнение.

Он открыл книжный магазин в Сыктывкаре и в реальном времени вёл блог: "Сила ума". Всё описывал. И под каждым сообщением эксперты-комментаторы пророчили смерть его бизнеса. Вопрос был лишь в том, когда же бизнес сдохнет. Он даже построил небольшую сеть.

И бизнес сдох, Фёдор его продал, на руках осталось совсем немного денег. Комментаторы ликовали, но не все. Прямо на моих глазах он решил открыть доставку пиццы. Рынок уже был занят. И это был рынок Сыктывкара, а не сытой Москвы. Он поехал работать в сетевой фастфуд в Питер, мыл там сортиры и всё записывал.

А хейтеры не отступали, под каждым постом рассчитывали срок гибели нового бизнеса.

И так он шаг за шагом всё описывал. Показывал все цифры, выручку, затраты. Каждый день. Все свои неудачи, все удачи. В какой-то момент вырос и на блог забил.

Никаких пап, никакого везения, никакие огромных денег, никаких связей.

Фёдор это отец многих бизнесов в РФ. Молодые и не очень ребята видели это реалити-шоу, когда никакого счастливого конца там и рядом не было. И эти ребята каждый раз поддерживали его, потому что не завидовали, а учились на его ошибках.

Но есть другие другие ребята. Которые могли лишь завидовать и им было очень приятно, когда кто-то рядом облажался. Ведь это оправдывает их бессилие. Тем более, что тут явно нельзя было сказать: "Всё понятно, папины деньги".

После этой книги я понял, что хочу обязательно попасть в этот водоворот, в эти проблемы, не спать, работать по 20 часов. Косячить. Хотел, чтобы жизнь меня пинала, а я пинал в ответ. И она пинает, а я отвечаю. И по очкам пока веду я.

Я не оправдываю всех бизнесменов. Уверен, что и у него есть косяки. И по зарплатам, и по подгоревшей пицце, и по ещё хрен знает где. Но кто Фёдора тронет - завалю. Шутка.

Про вкусы. У меня большой опыт работы с разными кафе. Запомните, ни одна сеть не выживет, если будет делать невкусную еду. Если вам не нравится, это ваши проблемы. Но большинству нравится. Все мы знаем, что Мак вредный. Но там всегда очереди. Потому что там вкусно.

Это не нейросеть. За пост мне не платили. И если бы Фёдор предложил денег, я бы не взял, ведь ему должен больше.

Ответ Lepenson в «Танцы на костях самооценки: как я понял, что был расходным материалом»4

Пик самооценки наступил в сорок пять, когда моя старшая дочь забрала меня с работы на своём новом мотоцикле. Стоит он просто неприличные деньги. Больше чем хорошая квартира в центре Москвы. О чём мне с придыханием сообщили на следующий день коллеги. Я типа так небрежно, это её зарплата за полгода. Так она его хотела, что полгода не кушала, копила. А у вас когда был пик самооценки?

Ответ на пост «Танцы на костях самооценки: как я понял, что был расходным материалом»4

В школьные годы я искренне считал себя страшненьким. Прямо скажем, непривлекательным для нежного пола. Но мне так даже нравилось: быть аутсайдером означало не походить на "быдлобиомассу" — сиречь, наших альфачей и их подпевал. В свободное время я много читал и пробовал сочинять сам; кодил — тогда ещё на Basic (ZX Spectum навсегда в моём сердце); тусил с другими аутсайдерами, ботанами и нефорами. В общем, наслаждался жизнью записного лузера.

А потом из пяти девятых классов собрали два десятых: гуманитарный и технический. И как-то так вышло, что все наши нефоры и аутсайдеры остались, а быдломасса рассосалась по "лицеям" — то есть, ПТУ и прочим шарагам. И в отсутствие былых секс-символов, а также осознавая, что на носу выпускные-вступительные, одноклассницы вдруг начали проявлять к ботанам нешуточный интерес.

Но какой тут интерес, когда сам искренне веришь, что страшен, странен и нифига не близок всей этой межполовой суете? Проще говоря, тупил я яростно. На приглашения на дискотеки, концерты и в гости невнятно мычал; на просьбы помочь на контрольной не отказывал, но плодами не пользовался; от комплиментов вздрагивал и искал, куда ссыпаться. Зато осознал, что не последняя ложка в серванте. Я даже вписался в театральный кружок и школьный ВИА, и это дало неслабый буст к самооценке. К слову, впоследствии оная разрослась изрядно и даже порой непомерно.

Но по сути я до сих пор в глубине души ощущаю себя плохо социализированным аутсайдером. А на проявления внимания ко мне со стороны прекрасных дам реагирую недоверчиво. Ну как им опять от меня нужна только домашка по физике?

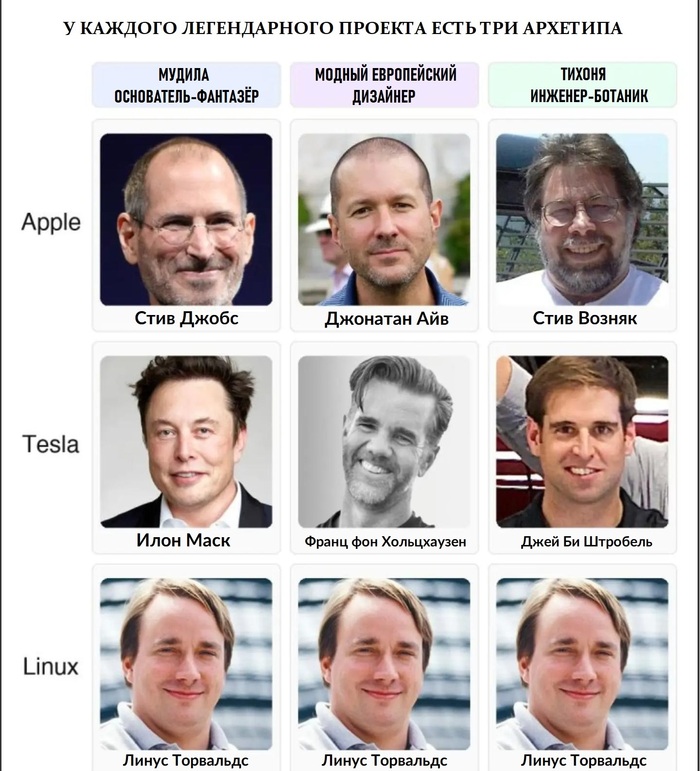

Знаменитые ботаники: Каден Н.Н.!

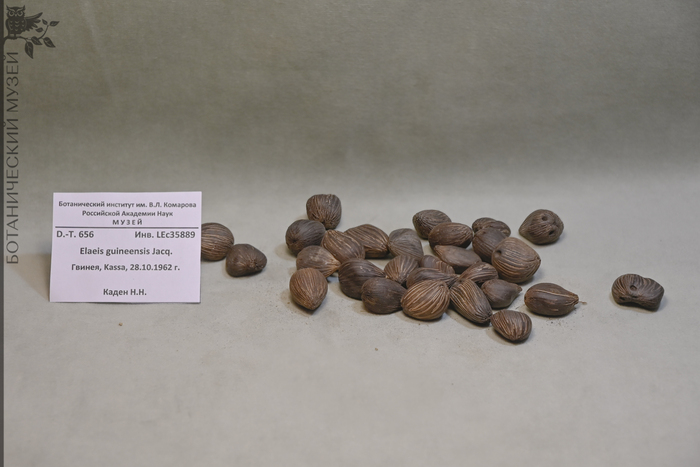

Н.Н. Каден. Фото с сайта vov.bio.msu.ru.

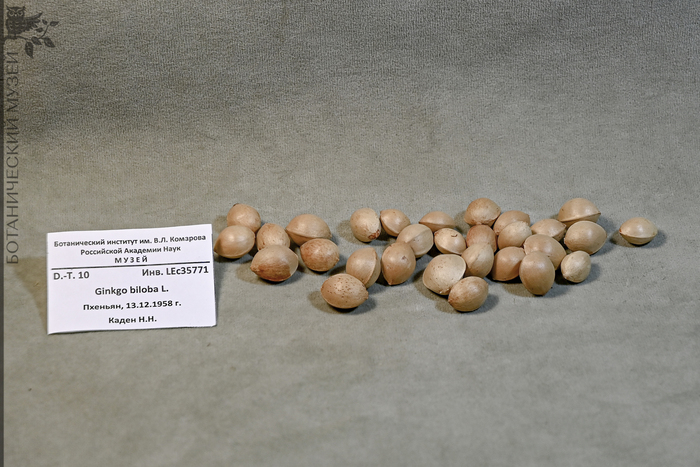

В фондах Ботанического музея хранится обширная и разнообразная коллекция плодов и семян, собранная Николаем Николаевичем Каденом (1914-1976), насчитывающая более 5000 образцов.

Она была передана в 80-е годы кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, пополнив коллекционный фонд музея.

Николай Николаевич объездил почти всю Россию, побывал на Украине, Кавказе, в Молдавии, Крыму, Средней Азии.

Н.Н. Каден на летней практике со студентами. Фото с сайта vov.bio.msu.ru.

Большое число уникальных образцов собрано им во время зарубежных командировок в Корею, Вьетнам, Мали, Сенегал, Гвинею.

Например, плоды лакового дерева, из смолы которого получают японский черный лак; плоды дерева гинкго, считающегося ровесником динозавров; плоды африканского черного дерева, которое дает одну из самых дорогих древесин в мире, и многие другие…

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

Знаменитые ботаники: Монтеверде Н.А

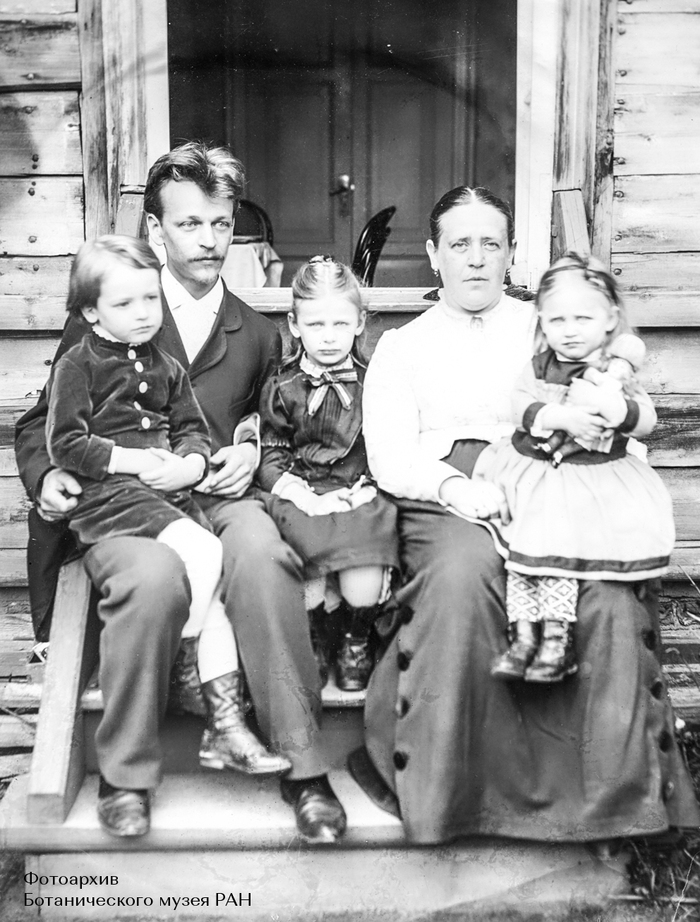

Н.А. Монтеверде с семьей: супруга С.Г. Эст, дети Николай, Вера и Софья. Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

В связи с 200-летием нашего Ботанического музея (которое отмечалось не так давно, в 2023 году) обратимся к одному из наиболее плодотворных периодов в его деятельности, связанному с именем Николая Августиновича Монтеверде (1856–1929) – ботаника и специалиста в области морфологии растений.

Н.А. Монтеверде с супругой С.Г. Эст. Санкт-Петербург, 1910 г. Фотоателье «Боассона и Эгглер». Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

Н.А. Монтеверде пригласили на должность главного ботаника Императорского Ботанического сада и заведующего Музеем в 1892 году. Он возглавлял Музей в течение 37 лет и превратил его в крупный научный центр.

Н.А. Монтеверде и его супруга С.Г. Эст (на балконе), их дети: Николай (на лестнице), Софья и Вера (на скамейке). Санкт-Петербург, дом в парке Ботанического сада. Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

Им были введены карточная регистрация и регулярная систематизация материалов, поступавших тогда в значительных количествах благодаря различным экспедициям. Как ученый Н.А. Монтеверде приобрел известность своими работами по хлорофиллу.

Экспозиция в старом здании Музея, начало XX века. Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

В Музее Н.А. Монтеверде создал зал экономической ботаники, где были выставлены главным образом лекарственные и пищевые растения. Им были разработаны новые способы консервации и монтировки растительных объектов, включая объемную сушку цветков в песке.

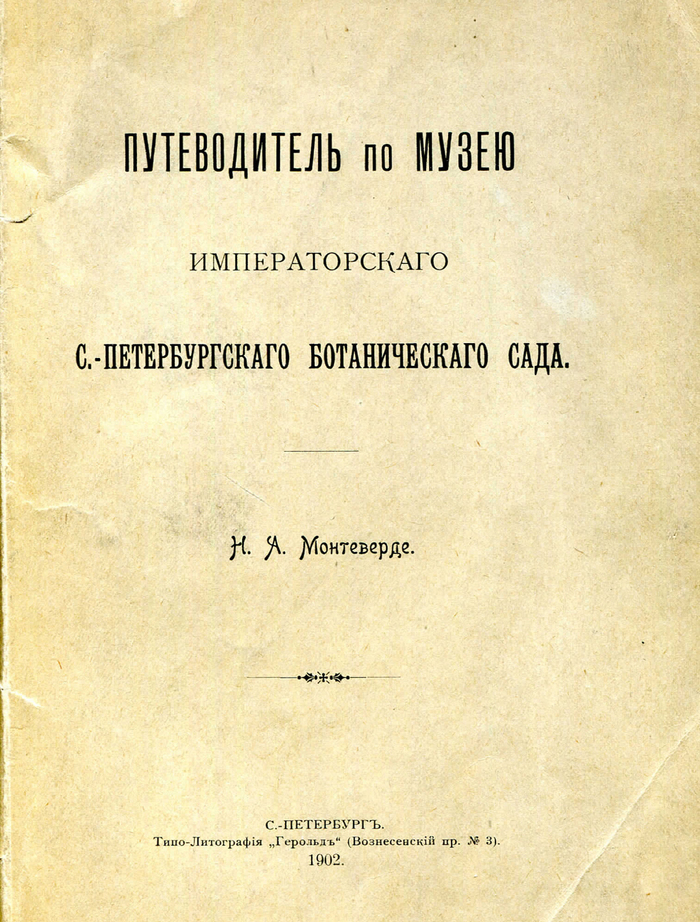

Обложка «Путеводителя по Музею Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада» Н.А. Монтеверде, 1902 г.

В целях пропаганды ботанических знаний ученый перевел на русский язык «Ботанический атлас». При Н.А. Монтеверде Ботанический музей стал доступен публике, а в 1902 г. вышел в свет первый путеводитель по Музею.

Иностранные и русские делегаты у вестибюля Большого петергофского дворца на праздновании 200-летия Императорского Ботанического сада. Н.А. Монтеверде – 3-й слева во 2-м ряду. Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

В 1915 г. Н.А. Монтеверде было поручено заведование созданным при Музее отделом лекарственных растений. Его помощниками назначили В.Н. Любименко и Н.Н. Монтеверде. В период Первой мировой войны Н.А. Монтеверде произвел учет сырья по лекарственным растениям в европейской России, на Кавказе и в Средней Азии. Вскоре были составлены и напечатаны инструкции по их сбору и предварительной обработке.

Торжественное собрание по случаю празднования 200-летия Императорского Ботанического сада, чтение директором А.А. Фишером фон Вальдгеймом исторического очерка Сада. Н.А. Монтеверде – последний в президиуме.

Продовольственные затруднения, характерные для времени после Октябрьской революции, привели к необходимости издать ряд популярных брошюр о новых или забытых средствах питания. Одна из них – «Съедобные дикорастущие растения северной полосы России», была написана Н.А. Монтеверде и В.Н. Любименко.

Фотография из альбома к 100-летию со дня рождения Б.А. Федченко (Составитель З.Б. Наумова, Ленинград, 1973 г.) 1913 г. Сидят слева направо: Н.А. Монтеверде, А.А. Фишер фон Вальдгейм, Б.А. Федченко.

В 1919 г. при Музее была создана особая лаборатория по изучению растительных продуктов и лекарственных растений с опытным участком при ней. Проводилось химическое и фармакогностическое исследование различных растительных продуктов из коллекций Музея.

Специально изучались продукты восточной медицины. В 1927 г. Н.А. Монтеверде и А.Ф. Гаммерман опубликовали большой труд, посвященный результатам обработки материалов, собранных экспедициями Б.А. Федченко, В.И. Липского и В.А. Дубянского – «Туркестанская коллекция лекарственных продуктов Музея Главного Ботанического Сада».

Прощание с Н.А. Монтеверде. Август 1929 г. Главный ботанический сад, на фоне – здание Гербария. Коллекция негативов и фотографий Ботанического музея БИН РАН.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

Ботаник А.И. Шренк

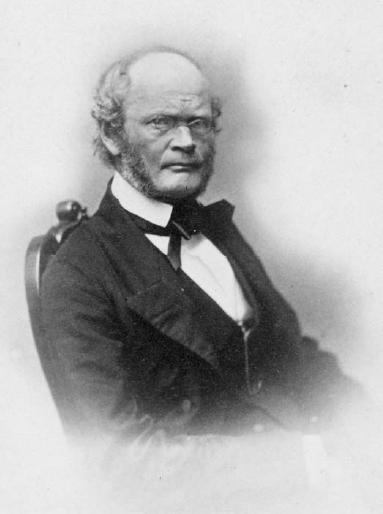

Портрет А.И. Шренка. Фото с сайта wikipedia.org.

В дендрологической коллекции Ботанического музея хранятся более 70 образцов, собранных А.И. Шренком во время его экспедиций по Алтаю, Казахстану и Финляндии. Среди них образцы, которые относятся к 11 новым видам, описанным самим Шренком.

Монография А.И. Шренка «Путешествие к Северо-Востоку России». Фото с сайта nbrkomi.ru.

Александр Иванович Шренк, или Александр Густав фон Шренк – российский путешественник и естествоиспытатель немецкого происхождения, родился 4 февраля 1816 года в имении Тризново Одоевского уезда Тульской губернии. В 1834-1837 годах учился в Дерптском (ныне город Тарту, Эстония) университете, окончив который, со степенью кандидата философии поступил на службу в Ботанический сад в Санкт-Петербурге.

Ель Шренка (Pícea schrenkiana). Фото с сайта c-c-o.ru.

В 1837 году молодой ученый по поручению Ботанического сада отправился в путешествие по тундрам Европейского Севера, через Архангельск к реке Печоре, исследовал южную часть острова Вайгач (остров на границе Баренцева и Карского морей), а затем через Пустозерск, вновь через Мезень и Архангельск вернулся в Петербург. Во время путешествия он изучал геологию мест, быт и жизнь населения, промыслы, торговлю, собирал ботанические коллекции. Результатом этой экспедиции стал двухтомный труд, опубликованный сначала на немецком, а в 1855 г. на русском языке под названием «Путешествие к Северо-Востоку России».

Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii). Фото с сайта rgo.ru.

Александр Иванович не ограничивался изучением растительности. Одним из первых он заинтересовался вопросом распространения вечной мерзлоты. Особое внимание он уделил Урдюжскому озеру, на котором наблюдались приливно-отливные явления, свидетельствующие о связи озера с морем.

Образцы древесины черной смородины из Казахстана. Дендрологическая коллекция Ботанического музея БИН РАН.

В 1839 году А.И. Шренк совершил путешествие в Финляндию, а в 1842 г. – по заданию Петербургского Ботанического сада – в Джунгарию (территория Китая) и Киргизские степи. Пройдя через Центральный Казахстан, он обошел со всех сторон озеро Балхаш, побывал на реке Или, первым посетил северное Семиречье. Умер А.И. Шренк 25 июня 1876 года в Тарту, где и похоронен.

Образец древесины жузгуна голова Медузы (Calligonum caput-medusae Schrenk) из Казахстана. Этот вид описан А.И. Шренком. Дендрологическая коллекция Ботанического музея БИН РАН.

Именем А.И. Шренка назван тюльпан, широко распространенный в степях южной части России. Впервые этот тюльпан был найден Шренком на территории Казахстана. Также именем ученого названа ель, распространенная в горах Тань-Шаня. Вид был описан Фишером и Мейером по гербарным сборам, собранным Шренком в Джунгарском Алатау.

Жузгун голова Медузы, ветвь с плодами. Фото Н. Бешко с сайта plantarium.ru.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов из мира растений!