Интересно интересно,про лор игры Valheim

Вспомнил один рунический камень, и задумался, а биомов то уже восемь (включая океан), боссов семь, получается восьмой босс не был сослан сюда всеотцом! Недавно я читал разбор лора про "зимнего ребенка" , что вероятность того что это будет последний босс, так вот, если брать во внимание этот рунический камень с упоминанием семи существ,получается зимний ребенок из десятого мира. ЛИБО будет еще босс в океане (что маловероятно) и он может быть тоже местным существом

Окно в корову

Извини, пожалуйста. Не знаю, стоило ли тебе это показывать, но я не смог пройти мимо такого и не поделиться. Если ты кушаешь сейчас, то я не специально 🤷♀️

Происходящее на фото, это не эксперименты Аненербе и не кибернетика. Это пересадка желудочной биоты без смс и регистрации.

Для начала стоит пояснить, что корова, как и большинство млекопитающих, не имеет желудочных ферментов для переваривания целлюлозы, клетчатки и прочего хитина. У коровы сложный ЖКТ, внутри которого присутствуют бактерии. Одна камера желудка набивается травой, мусолится бактериями, а потом уже эту жижу другая камера желудка переваривает и доставляет дальше по маршруту, извлекая полезные вещества. Надо полагать, в процессе образуется неимоверное количество газов.

С этим процессом связаны некоторые заболевания коров или сложности их содержания. Лекарственные методы часто мало эффективны.

Ну вот и придумали фистулирование рубца. Это как кольцо в ухе, только в брюхе... И в желудке. Клапан, короче, который внедряется хирургически.

🤔 И нафига это надо:

1️⃣. Для облегчения вывода газов, если такие проблемы имеются.

2️⃣. Для быстрой пересадки бактериальной биоты от здоровых особей больным.

3️⃣. Облегчение процесса научного изучения коровьего пищеварения.

Бонус:

Коровы, как нормальные млекопитающие, не такие уж и травоядные... Улитку, мыша́ и прочего суслика они схарчат за милую душу, если те попадутся в зубы.

Про антилопу в противогазе и розовые солёные озёра

Это сага, то есть солёное озеро. Розовый цвет у него из-за маленьких ракообразных Artemia salina. Это те самые черти, которых едят фламинго, и от этого розовеют. А здесь порозовела вся сага. Потому что в такой дикой концентрации соли не выживает никто кроме бактерий и, собственно, артемий.

Этим пользуются сайгаки. Им и так по жизни не хватает соли в организме, поэтому они приходят на солончаки её лизать. А потом понимают, что над этими озёрами нет насекомых, и остаются спать. Потому что по жаре +41 там прохладно, да ещё и никто не кусает.

Собственно, я хочу рассказать вам про сайгаков и то, где эти странные твари обитают. Но начнём мы с матмодели парадокса о том, почему сайгаков становится меньше, если начать уничтожать их естественных врагов — волков.

Адский нос нужен для очистки воздуха. С помощью него же они вопят, и с помощью него же, предположительно, определяют направление, откуда приходит влажный воздух, что очень важно, если надо пробежать 100 километров до дождя.

Модель «меньше волков — меньше сайгаков»

История началась в заповеднике «Калужские засеки», где в самой середине леса находится научная деревня. Там русский учёный Хосе Эрнандес Бланко, специализирующийся на волках, рисовал на снегу палкой схемы и объяснял, в чём дело. Так, посреди лютой русской зимы, я узнал, куда ехать смотреть на сайгаков. И не удержался, потому что никогда их не видел, хотя родился в Астрахани. Точнее, видел только в музее.

Итак, вводные:

1. Хищнику очень важно остаться целым и полнофункциональным. Снижение его эффективности на несколько процентов за счёт хромоты — это неспособность полноценно охотиться. Поэтому хищники избегают столкновений, где это возможно. Основные способы травмироваться у них — это атака на добычу и схватка за территорию с конкурентами. Первое нивелируется навыком и удачей, второе — кучей эволюционных механизмов сосуществования.

2. У волков защита от травм при дележе территории завязана на маркировку своих земель. Стая волков ходит по территории и метит границы. Волки расширяются как газ, то есть занимают всё доступное пространство. До тех пор, пока не встретят чужие знаки.

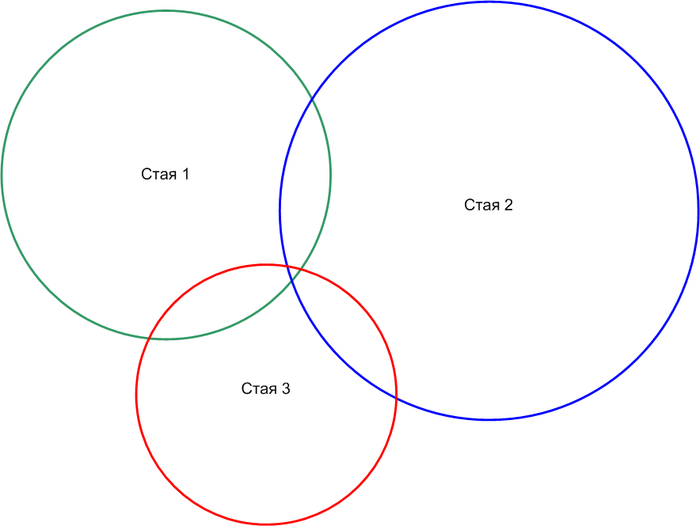

Образуются вот такие (условно) взаимодействия:

3. Сайгак — основная добыча волка в этой степи — бегает быстрее, аж до 70 километров в час. Но волк выносливее и умнее. Основная стратегия — запускать молодого из стаи гонять сайгака по сложным дугам, чтобы тот вымотался. Выматывается он обычно за 10-12 километров. Волки несколько раз меняются, а затем, когда сайгак начинает бежать медленнее вожака, вожак бросается и наносит финальный удар.

4. Когда сайгак убегает на чужую территорию (за метки преследующей стаи, точнее, в область войны меток) его нельзя преследовать эти 10-12 километров — выйдет себе дороже. Риск травмироваться об соседа-конкурента выше, чем награда за поимку мяса на копытах. Вот стратегия выживания сайгака:

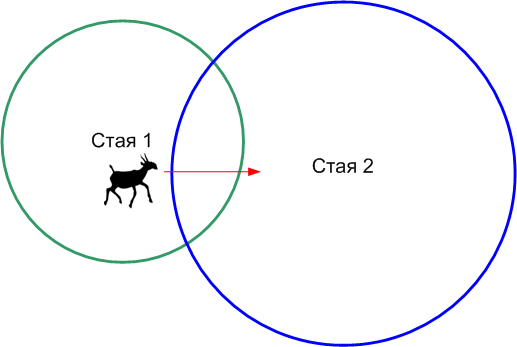

5. Логичное следствие: они начинают группироваться (неосознанно, из-за настроек пугливости) вот таким образом, потому что так лучше убегать.

Можно сказать, что те, кто этого не понял или не сделал, оказались уже съедены. Отбор быстрый, волку надо 10-15 килограмм раз в 3 дня.

6. Теперь экологи забоятся о численности сайгаков и обнаруживают, что их основной враг — волки. И решают уменьшить поголовье волков. Представьте, что стаю 2 просто уничтожают. Стая 1 тут же перестаёт себя ограничивать в радиусе преследования, и сайгаки обнаруживают, что убежать не получается. Финита.

Так уничтожение части волков резко уменьшает количество сайгаков, поскольку они становятся более доступной добычей для оставшихся.

Кто такой этот сайгак и почему его надо охранять?

Saiga tatarica — антилопа-маргач с очень странным носом, который защищает лёгкие от пыли. Поэтому сайгак довольно плохо нюхает. У этой антилопы на максимум выкручены настройки пугливости, плюс хорошее зрение (нецветное) и отличнейший слух. Результат — они засекают опасность с примерно пары километров (размером с дрон с 400 метров, звук хлопающей двери машины с километра), поднимаются и начинают убегать. Скорость у них 70 километров в час, быстрее в степи просто ничего нет. Даже машины так не могут, потому что степь только выглядит плоской, а на самом деле состоит из кочек. Весит сайгак около 20-40 килограммов (что мало для такого визуального размера), поэтому может менять направление бега быстро для уворачивания от кустарников, ямок и камней.

Едят всё подряд в степи, что найдут из травы. Часто жрут то, что не могут другие травоядные из-за высоких концентраций ядовитых веществ. Сайгаку пофиг, он даже особо не выбирает еду. Зимой пытаются откочевать от снега, чтобы не выколупывать траву из-под него. И заодно линяет в белый цвет. Кстати, заповедник называется «Чёрные земли» не из-за чернозёма, а из-за того, что снега мало, и степь тут даже зимой не становится полностью белой.

Заповедник и заказник со всех сторон ограничены трассами, чабанскими точками (фермами) или естественными преградами. Был электрозабор около специального питомника на случай последнего резерва для популяции, но теперь этого маленького питомника уже нет с 2015 года. Сайгаков пока сравнительно мало, а машин достаточно много. Они не переходят дорогу, потому что видят машину очень издалека. Если проезжать хотя бы раз в час, то они пугаются и отбегают от дороги. Так что ограждения не нужны. Плюс зимой есть корм — снега в Калмыкии падает мало, и они нормально питаются травой, лежащей с осени. У них пока изобилие, но при росте численности за 20 тысяч начнут переваливать всё же через дорогу активнее.

Охранять его надо потому, что когда-то именно этот билд антилопы был самым приспособленным для Европы — примерно в плейстоцене. Настройки оказались такими удачными, что сайгак почти не менялся до современной версии: по крайней мере, скелеты современного и археологического почти идентичны. Сочетание скорости, пугливости и жуткой приспосабливаемости к жаре и степным ядам растений дали им дичайшую премию отбора. Так, что они жили аж на Британских островах и в Сибири.

Как обычно, потом пришёл человек и резко сократил поголовье. Первый удар был после развала СССР, когда сайгаков стали выбивать. История почти как с зубрами, их снизили до минимума и потом постепенно восстановили. Только зубров осталось меньше сотни, а сайгаков несколько тысяч, правда, тоже не всех видов. Потом было вот это. Процитирую Вики:

С распадом СССР началась неконтролируемая добыча сайгаков с целью вывоза рогов в Китай. Согласно данным журнала Geo, в период с 1990 по 2003—2006 годы численность сайгаков в мире сократилась на 94—97 % — с порядка миллиона до 31—62,5 тысячи особей.

Сейчас основная популяция вне опасности. В заповеднике «Чёрные земли» минимум был 3500 голов. Вот когда я ездил на этих выходных, шёл учёт WWF, зимой будет нормальный собственный учёт. Предположительно, сейчас около 7 тысяч особей.

Что ещё интересно в заповеднике кроме сайгака?

«Чёрные земли» — это единственный в РФ полигон для изучения степного биома, и именно тут живёт сайгак. В него входит два участка: большой степной и водный Маныч-Гудило в примерно 340 километрах езды на другом конце республики. Степной участок разделён на заказник и заповедник. Заповедник — это особая охрана и особое управление. Заказник — это почти то же самое, только совсем другое, попроще. В заказник благодаря экопросветительской деятельности заповедника можно попасть как туристу в сопровождении сотрудника заповедника, и там даже есть ограниченный выпас скота. То есть заповедник — это зона, куда просто нельзя, а заказник — где надо соблюдать кучу правил, но можно находиться.

Интересного в степном участке море. Давайте начнём с розовых солончаков, которые выглядят просто космически. Тут мне повезло, что Дмитрий Добрынин, который участвовал в учёте, как раз проверял табличку на экотропе и прочитал небольшую лекцию про саги. Итак, откуда там соль? Она идёт из почв во всех окрестностях, выступает на поверхности, а затем сдвигается осадками в низинку. Больше осадков — соль размоет по территории. Чуть меньше осадков — она останется сверху. А так сохраняется плодородность земли и образуются вот эти самые солончаки.

Вот тут видно терминатор:

Коллоидная глина просто захватывает соль из воды, это внешний контур. Потом идёт испарительный бассейн, где соль уже оседает толстым слоем, это середина солончака. Получается большой плоский солевой пласт. Солончак растёт, но может быть и покрыт землёй (последний раз так было после бурь), поэтому структура почвы кое-где в духе слоёного пирога из пластов соли и земли.

А вот обычная сага:

В этом году в солончак начал лазить молодняк песчаного удавчика. Это та самая змея, которая умеет ползать в верхнем слое песка как подлодка. Похоже, что они привыкли ходить на ту сторону за какой-то пищей в приграничном слое до соли, но с ростом популяции начали «срезать» через озеро. Результат — отравление солью где-то на трети пути. Поскольку это гипотеза, сотрудники заповедника при проезде мимо этой саги останавливаются, собирают удавчиков по краям озера (в середине уже бесполезно, даже если они живые) и выносят на траву. Если гипотеза верная — это естественный ограничитель популяции. Если нет — надо спасать змей, и они спасают, как получается.

По заказнику установлено несколько скрадков и фотоловушек. Скрадки нужны для того, чтобы сайгаки привыкли к неподижному объекту, и за ними и в них могли прятаться учёные. Либо туристы — на новой экотропе (её запустили всего 19 июня 2019) пара «заборов» стоит около саг, чтобы в самый пик жары увидеть группу сайгаков, пытающихся отдохнуть около воды.

Но куда интереснее фотоловушки. Мне повезло, что Геннадий (научный сотрудник заповедника) приехал с ноутбуком на кордон и начал разбирать материал. Интересных сцен там просто море. Например, у них есть момент, где ночью к водопою приходит хозяйственный волк. Кладёт аккуратно ногу сайгака, пьёт, потом так же аккуратно забирает ногу и уходит.

Ловушка пишет видео и звук при движении роликами по 15 секунд. То есть если движение продолжается, то запись идёт дальше. Потом Геннадий отбирает ценное для науки, а экопросвет из них берёт что-то для соцсетей (всего пара процентов из отбора науки попадает в открытый доступ). Вот несколько видео, которые они выложили на свой канал.

Первое видео: сайгаки на водопое — послушайте, как они смешно мычат (хрюкают). Второе — сразу дофига всего: видно зимний камуфляж сайгака, видно, как они ходят «диагональю», пугаются камеры (неподвижной) и ещё однорогого сайгака начиная с 0:43. Кстати, насчёт ходьбы — это иноходь, примерно так же может ходить слон. Скорее всего, это из очень старой прошивки передвижения на четырёх ногах. Третье — Классное видео с ловушки с волком. Ещё здесь антилопы жрут глину, чтобы набрать недостающих минералов в организм. И четвёртое: просто крутая ловушка.

Ловушки запускает ещё дождь, шары перекати-поля и катающиеся крестоцветовые, птицы и куча других движений. По ловушкам часто видно, как животные себя ведут, и это даёт отличный этологический материал.

Например, у них есть видео, как утка-пеганка, улетая с гнезда, идёт мыться. Она это делает почти в панике, невероятно быстро и очень волнуясь за покинутых птенцов.

Или вот волк выкопал яму — волчью поилку. Они в степи чувствуют нюхом места прилегания подпочвенных вод и делают «нору». Но это не нора, а проход до воды, на дне этой примерно полуметровой дырки получается небольшая лужа. Они оттуда пьют. Ловушка около поилки — и вот ещё куча ценного материала.

Ловушки на водопое — вообще клондайк. Тут есть советская артезианская скважина, которая просто поднимает воду вверх небольшим потоком. Вокруг условно-пресное озеро наверху (вода солёная, но пригодная для питья), соответственно, и туда все приходят.

Вот выход скважины и мини-озеро:

Лисицы пьют осторожно. Волки и орлы уверенно. Барсук делает всё смешно. И так далее. Тут в ассортименте безумные ежи, суслики, хорьки и ещё много кто. Кстати, да. Суслики копают норы, в которых сайгак может повредить ногу. Понятно, что такой почти сразу становится завтраком волка, но иногда сотрудники успевают помочь при переломе или вывихе. Например, инспектор Эвр увидел как-то в том году сайгака на трёх ногах и оказал ему первую помощь. И заодно дал кличку. Жив ли Штатив до сих пор, никто не знает, потому что либо нога зажила, либо его съели, а запомнить в лицо их всех сложно.

Самое плохое в Чёрных землях — это добиралово. Там жутко неудобная схема, когда вам надо выезжать утром из Астрахани или Элисты, ехать до Яшкуля на рейсовом микроавтобусе (2-3 часа), потом на местном такси или автостопом 39 километров до Адыка, а там уже вас встречают на уазике. Сейчас, вроде, появилась возможность забирать небольшие группы прямо из Яшкуля, это многое меняет. Альтернатива — можно взять в аренду что-то с не очень низким дорожным просветом (для грунтовки) и поставить прямо на чабанской точке у кордона, предупредив чабана. Местные жители деревень ездят стопом, и в целом довольно успешно.

Вот Сергей и Геннадий — наука. Они проверили факты поста и уточнили размер популяции. За спиной парней кибитка, которую привезли для праздника открытия экотропы. Сейчас это просто фон, она никак не используется. Обратите внимание, судя по футболке зампонауке, в заповеднике водятся слонопотамы:

Одна из баз внутри заказника — кордон Озёрный. На кордоне можно переночевать в домике, есть душ и туалет гравитационного типа, холодильник, плита с баллоном, колодец и чайник. Питание с солнечных панелей, ветряка и аккумулятора. Ночью аккумулятор кончается, кордон вырубается до утра, и если вы бродили в степи — потеряетесь как нефиг делать. Одна группа уже терялась, но там были опытные люди, они просто сели в степи и сидели до утра. Почти ничего особо опасного в заповеднике нет: ядовитые змеи севернее, волки очень боятся людей, единственное — стандартный набор пауков, включая каракурта. Ближе к Адыку есть ездовые верблюды, там в вас могут обидно плюнуть, если очень попросить. С учётом температур окружающей степи летом, это прямо марсианская база в миниатюре. И передвигаться лучше на марсоходах из отечественного автопрома. Хотя, опять же, есть один пеший маршрут, и вечером по нему вполне приятно ходить.

Если вы соберётесь в заповедник, то знайте, что сайгака легче всего увидеть более-менее близко вот летом в жару, когда он отдыхает на солёных озёрах. В мае идёт отёл, лучше не ездить. Зимой надо будет долго сидеть в скрадках (да и сейчас тоже, если хотите в 15-20 метрах, и долго — это зайти в секрет в 3:40 утра, а выйти около 16 дня). 10-15 апреля степь цветёт тюльпанами и взрывается зеленью, это очень важный и красивый момент вообще в любом степном биоме. Суслики просыпаются от спячки в конце февраля, потом ложатся обратно в конце мая. Те, кто не успел пожрать много, могут проснуться осенью. Большой тушканчик просыпается в марте, но его довольно тяжело увидеть, надо караулить ночью. С собой надо брать бинокль или телеобъектив. И готовиться к выживанию в жаре +41 в тени. Только с тенью проблема, ближайшее дерево в 30 километрах от территории заказника.

Оригинал поста у меня на Хабре. Больше деталей и всякого треша из путешествий в телеграм-канале red_spades.

Бархан «Большой брат» — кусок пустыни посреди дельты Волги, мини-биом

Представьте себе дельту Волги. Это тысячи озёр, куча луж и мелких речушек, огромные раскаты. А рядом – плоская степь на несколько сотен километров. И вот посреди этой степи внезапно стоит бархан высотой 20 метров.

Тут есть змеи, которые умеют ползать прямо сквозь песок и прочие радости пустыни. Спасибо за бархан овцам. Вот так он выглядит:

Вершина движется из-за ветра, их может быть от одной до трёх. Вот он совсем сверху:

А вот на картах (скриншот из Google Earth):

Значит, вот что произошло.

1. Тут стали разводить овец. Овцы — это вообще беда для любых растений, потому что они жрут траву вместе с корнями и за собой оставляют только пустоту. Собственно, здесь вот была кошара (точка, где жил пастух, который следил за отарой овец):

2. Овцы сожрали траву. Трава удерживала верхний слой почвы. Вот, смотрите, граница между барханом и нормальной степью:

3. Дальше всё это вступило в динамическое равновесие: бархан пробует надвинуться на степь, а степь пытается закрыть травой бархан. По идее, у бархана должно получаться лучше, но на спутниковых снимках 10-летней давности он примерно такой же по размеру.

4. Поскольку бархану уже много лет, там нормально так развился собственный пустынный биом.

Вот, смотрите, уже можно ловить ящериц-круглоголовок (они не очень-то пугливые, потому что все боятся их трогать):

Эта ящерица отличается вот этой вот особенной складкой кожи около края челюсти — и характерными чешуйками на краях челюстей. Получается как будто огромная широкая пасть. Когда кто-то пугает ящерицу, она открывает рот, и получается огромная «зубастная» страшная фигня. Но на самом деле она может только слабо зажевать. Зубов-то нет. Правильно вид называется «Ушастая кругологовка».

Живут эти ящерицы в норах, вот в таких:

Может показаться, что песок не даёт возможности сделать норы, но это не так. Сверху у него слой миниатюрной дисперсионной пыли, которая забивается во все щели всей техники (ломает объективы фотоаппаратов при ветре очень быстро, кстати). Потом обычный сухой песок, не очень много. А если копнуть глубже — будет уже влажный песок, как обычная земля. Видите? Тёмный и комками уже через 15 сантиметров:

То есть внизу вода. Воду эту достают растения. Посмотрите, какие у них шикарные для этого корни:

В верхнем слое, который рыхлый и сыпучий, можно на некоторое время спрятаться. Круглоголовка делает так: сначала резко убегает куда-то в сторону, а потом, если думает, что её никто не видит, начинает быстро-быстро вибрировать всей мускулатурой. И от этого закапывается в песок.

В этом же сухом слое песка вполне себе приятно чувствуют себя змеи. Самая крутая змея — песчаный удавчик. Это не змея, это подлодка. У него глаза сверху башки, потому что он ползает прямо в слое песка. Не слегка приспыанный, а прямо натурально внутри сухого слоя. Он тоже умеет вибрировать, и ещё он змея. Многие змеи плавают. А этот плавает в песке.

Ветер постоянно двигает песок, образуются вот такие волны:

Кстати, если запарковаться на бархане без понимания, что именно внизу, то машину слегка засосёт где-то за полчаса. Слегка – это как раз, чтобы не тронуться с места. Но можно попробовать укрыться внутри и переночевать. Это лучше сделать, потому что местные тут не самые дружелюбные.

На песке много чего растёт. Например, пустынный хлеб:

Вот такой бархан.

Чтобы вы понимали контраст, обычная Астрахань выглядит вот так (это авандельта и вид с моста в центре города соответственно):

Поэтому бархан необычен даже для городских жителей. С учётом, что на нём легко застрять, и дорога до него не самая весёлая в плане требований к машине (нужен внедорожник и навыки), добрые люди взяли и переставили точку на Яндекс.Картах на барханчик поменьше прямо у трассы. Настоящий спрятался, но на всё равно найти его довольно легко.

Больше интересного про всякие странные места из путешествий есть на моём телеграм-канале t.me/red_spades

Французы показали зоопарк будущего.

Посетителям нового Венсенского зоопарка будет казаться, что они гуляют в тропическом лесу или в саванне и наблюдают за животными, живущими на свободе. На территории будут имитированы ландшафты и экосистемы пяти географических зон: Патагония (степные равнины – пампасы), Сахель-Судан (африканская тропическая саванна), Европа, Амазония (влажные тропические леса), Мадагаскар. «В каждой зоне посетители будут окружены произрастающей там растительностью и увидят обитающих там животных», - объясняет Софи Ферера ле Морван, директор Венсенского зоопарка. Например, по саванне свободно разгуливают жирафы со страусами, в пруду плавают ламантины, среди гвианской фауны можно встретить тапира и т.д. Для ластоногих – тюленей, котиков – предусмотрен уютный берег водоема. Не забыты птицы, летучие мыши, рептилии и беспозвоночные. Посетители ходят среди «дикой природы» по тропе – одним маршрутом, правда на ней есть и боковые дорожки, чтобы заглянуть в укромные уголки. На случай плохой погоды они могут укрыться в огромной оранжерее с тропическими растениями, где их встретят райские птицы, лемуры и другие обитатели.

Конечно, «дикая природа» - это иллюзия. Между посетителями и животными есть ограждения, но они искусно замаскированы растительностью, вписаны в пейзаж. К тому же, в этой экосистеме хищники никогда не встретятся со своими жертвами – львов содержат отдельно от жирафов и страусов. Тем не менее, цель преобразований, о которой говорит Эрик Жоли, директор департамента ботанических и зоологических садов Национального музея естественной истории, приблизить человека к природе, подчеркнуть, что человек – один из биологических видов. Посетителей на маршруте сопровождают гиды, которые рассказывают о животных. Они же упомянут и об экологических проблемах, об опасностях, которые грозят тем или иным видам, будь то уничтожение лесов или истребление человеком. Зоопарк, как часть Национального музея естественной истории, будет вести образовательную и просветительскую работу, организовывать мероприятия для детей.

Все задумано сделать на той же самой площади, что есть у зоопарка сейчас – это 15 га (площадь Московского зоопарка – 22 га). Но длина экскурсионной тропы 4 км, она проникает во все зоны, проходит мимо прудов, окружает гигантскую искусственную скалу – символ Венсенского зоопарка. В зоопарке найдут приют 180 видов животных. Много это или мало? На самом деле, не очень много. Например, в зоопарке не будет слонов, носорогов, тигров, леопардов, зато будут другие, более мелкие животные. «Мы хотим, чтобы люди увидели тех зверей, которых они не знают, - говорит Алексии Лекю, директор по работе с животными. – И на этом примере показать биоразнообразие мира». Концепция зоопарка состоит в том, чтобы животных было не так много, но им хорошо жилось. Будет ли использован опыт французов в Московском зоопарке, которому тоже предстоит реконструкция, это решат российские специалисты. Концепция реконструкции еще в процессе обсуждения. Что до обновленного зоопарка в Венсенском лесу, его открытие запланировано на апрель 2014 года.