Рынок труда

Начнём-ка мы разговор про рынок труда с теории. А практику - потом.

А то как же без фундаментального-то?

Во первых строках моего письма упомянуть следует, что рынки ресурсов (другое название - рынки факторов производства) отличаются от привычных нам рынков, на которых готовая продукция продаётся.

Факторы, напомню, - это одновременно и ресурсы, и границы, в которых производство существует. Их три основных - труд, земля (всё природное), капитал (всё, созданное людьми) - и четвёртый дополнительный, предпринимательские способности.

Чем же это таким они отличаются? Собирайте прутики:

Рынки эти - производные, не самостоятельные, спрос на них зависит от спроса на готовую продукцию, которая с их помощью создаётся. То есть если завтра мы все кинемся (зачем-то) носить кримплен - то вырастет спрос на синтетические волокна, сырьё для их производства, оборудование и т.д. А если лён и шерсть - то, понятное дело, вырастет спрос на сельхоз. земли, рабочие руки…

Цены на факторных рынках зависят не только от спроса и предложения, но и от некоторых внешних штук - политика активно может участвовать в этом процессе (тут мы вспомнили санкции против отдельных отраслей, причём не только наших), профсоюзы, изменения в законодательстве… etc.

Ну, и цены на труд, землю и капитал влияют на экономический выбор и на распределение доходов: вот нужно нам яму выкопать. Большую. Можем нанять сто человек с лопатами, а можем одного на экскаваторе. Что выгодней по соотношению цена/сроки - то и будет реализовано. И тут мы к ещё одному прутику этой недометёлки подбираемся:

Труд-земля-капитал могут заменять друг друга в некоторых пределах. Нет, полностью нельзя: без природных ресурсов (или капитала) хоть миллион высококвалифицированных кадров подготовь, ничего произведено не будет.

Раз оно до какой-то черты взаимозаменяемо, то и цены на один фактор будут влиять на цены других факторов. И все они - на цены готовой продукции. Впрочем, и цены готовой продукции будут влиять на факторные цены… такой вот Уроборос.

Но - закончим с общими особенностями и перейдём к частным.

Итак, рынок труда. “Сфера контактов между продавцами и покупателями трудовых услуг”. (услуг! А не их носителей. А то некоторые работодатели, мне кажется, об этом порой забывают. Труд, кстати, товаром стал достаточно поздно - в эпоху первоначального накопления капитала, когда множество крестьян стали “бывшими” и оказались вынуждены податься в города, где нанимались на мануфактуры, чтобы выжить.)

Ну, и поскольку тут у нас живые человеки, то дальше начинааааается: и компенсацию-то за труд оценить сложно, потому что к зарплате надо всякие прочие плюшки типа служебного транспорта, дешёвого или бесплатного служебного же общепита, путёвок там всяких и прочего прибавлять. И разброс качеств заоблачный совершенно: когда холодильник покупаешь или там грузовик, да хоть бы и участок земли, чтоб сажать картошку, - ты себе представляешь ТТХ покупаемого. А человек? Вот по нему - поди пойми, впишется он в коллектив или нет, способен на самом деле выполнять то, на что подписывается - или только думает, что способен, и прочая, прочая, прочая. То есть степень несовершенства, неполноты информации на этом рынке - едва ли не самая высокая по всей экономике вообще. Незанятость трудовых ресурсов опять же (то бишь безработица), в отличие от капитала и земли, приводит к ого-го каким издержкам, от социальной патологии (убийства-самоубийства-душевнобольные-срок жизни-т.д.) и утраты квалификации до недопроизводства. Земле-то что - ну, не пашем, лес растёт. Ну, не рубим - растёт биоразнообразие. Ну, не тянем нефть из глубин - лежит себе, каши не просит. С капиталом посложней, он стареет, ветшает, приходит в негодность… но социальным взрывом не грозит. В отличие от труда. И восстанавливать его проще, чем новых работников вырастить.

Если в собственные шпаргалки по этой теме заглянуть, то дальше там про зарплату как вознаграждение. Про то, что она-то и является ценой на этом рынке, а также - что бывает номинальной и реальной. Номинальная меряется в денежных единицах и не учитывает уровень цен. Реальная - в товарах, которые можно приобрести на полученную по итогам месяца сумму.

Для сравнения, конечно, используют вторую. Иначе можно подумать (как нынешние некоторые школьники уверены), что в девяностых все были миллионерами и жилось поэтому пре-от-лич-но! Потом злой Путин пришёл и зажилось хуже (сарказм, если что).

Помним, да, что экономисты люди недобрые? Так вот. Всё человечье время делят на работу (оплачиваемую деятельность) и досуг (неоплачиваемую деятельность), да ещё и “цену досуга” считают. Мол, это деньги, которые индивид мог бы получить, кабы трудился без отдыха. Хороши ведь? Однако такой подход даёт нам возможность увидеть, что происходит-то. И чего в будущем ждать. Насколько это возможно, конечно. Про будущее.

Дальше экономисты рассуждают так: есть спрос на труд (сколько и какого работодатель по сложившимся на рынке ценам может и хочет купить), есть предложение труда (сколько люди готовы работать при каждом возможном уровне зарплат и прочих равных условиях)...

И то, и другое зависит от величины населения и её трудоспособной части, уровня и структуры зарплаты… стоп, что-то у нас отдельный человек с рынком в целом не совпадает. О, а давай-ка разделим индивидуальное и рыночное предложение!

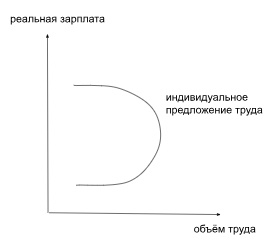

Индивидуальное, как ни парадоксально, выглядит вот так, как закорючка на рисунке.

То есть с определённого момента человек при повышении зарплаты будет согласен работать всё меньше и меньше. Больше начинает ценить досуг и то, что с ним связано. Понятно, что о хлебе насущном там уже можно не беспокоиться. 🙂

Точка этого “перехода” у каждого своя.

А вот рыночное предложение труда выглядело до недавних пор вполне традиционно для графика предложения:

Но мы с вами в сильно непростое время живём. Демографический переход, цивилизационный кризис… И кривая рыночного предложения, бывшая гладенькой такой аккуратной веточкой параболы… в верхней части своей начинает загибаться влево! То есть становится похожей на кривую предложения индивидуального.

И это меняет нам весь механизм, да-с. Потому что труд оказывается гораздо жёстче, чем считалось/было раньше, - ограниченным ресурсом.

А значит, правила игры на этом рынке будут меняться.

Меняться - сильно.

И если мы не скатимся в корпократию или не вколотим себя в каменный век - то складывающийся мир будет отличаться от привычного нам гораздо больше, чем мы ожидаем.