Результаты контактов - заимствования

Существует большое множество гипотез о родине индоевропейцев. Подозреваю, мы ещё далеки от окончательного решения этого вопроса. Однако, некоторые работы исследователей позволяют снизить количество версий, которые можно рассматривать рабочими.

Начнем с особенностей обмена языком, генами, культурой при разных вариантах контактов.

Мужская гаплогруппа может часто выступать хорошим ориентиром для предсказания языка, но на практике достаточно много примеров отклонений. Например, в Гренландии у аборигенов почти половина мужских гаплогрупп имеют европейское происхождение, а язык у них относится к эскимосским. Венгры имеют подтверждённую миграцию с Уральского региона, говорят на венгерском языке, относящемся к уральской семье, однако генетически практически не отличаются от остальных народов Центральной Европы. Кстати, практически аналогичная история и с саамами.

В принципе, если бы люди всегда мигрировали на незанятые территории и не контактировали с соседями, то предположение о строгой корреляции генетики и языка бы верным. Однако, народ за время своего существования испытывает всеразличные контакты со многочисленными соседями в течение всего своего существования. И разные контакты приводят к разным результатам. Вот и посмотрим на эти контакты с точки зрения сохранившегося языка.

Поверхностный контакт - такой контакт приводит к появлению лишь некоторых заимствований. Немного в словах, технологиях, совсем чуть-чуть в мифологии и генетике. Археологи обнаружат некоторое количество импортных товаров в материальной культуре.

Иногда изучаемая культура имеет "ксенофобию" к народу-донору, то есть не знает или не хочет знать язык-донор, или считает свой язык единственным "цивилизованным". Такой вариант будет частным случаем поверхностного контакта. При этом заимствуемые слова будут часто интерпретироваться в терминах собственного языка ("народная этимология"). Например, русский верстак является заимствованием из немецкого Werkstatt - в немецком он состоит из Werk "работа" и Statt "место", но в русском он переосмысляется так, как будто он происходит от слова верста с суффиксом -ак. В китайском языке существует множество таких заимствованных слов, например, 英國 yīng guó ‘Англия’, в дословном переводе "героическая земля".

При таких контактах не происходит воздействия на грамматику или основной словарный набор (100-словный список Сводеша остается без изменений). Заимствованные слова обычно ограничиваются определёнными технологиями, местной средой или этническими особенностями.

Билингвизм. При этом варианте значительная часть народа знает свой язык и язык-донор, но в повседневной жизни используют обычно свой язык. Основной словарный запас останется неизменным, но будут появляться заимствования слов в культурной сфере. Когда такой контакт продолжается достаточно долго, то появляется механизм регулярных фонетических соответствий, который позволит интегрировать практически любое слово из языка-донора в свой язык. Если языки близки, то будет выше процент взаимно сохраняемых архаизмов.

Результат взаимодействия будет зависеть от того, живут ли эти народы в смешанных поселениях или нет.

Если смешанные поселения отсутствуют, то народ будет говорить на своём языке, а второй изучать как дополнительный. При этом владение вторым языком повлияет на навыки общения в первом. Возникнут некоторые лексические, фонетические, семантические и грамматические заимствования, хотя они никогда не будут многочисленными. Будут заимствования в материальной культуре, в инновационных технологиях, но останутся свои культурные особенности, особенно сакрального характера. Влияние на мифологию будет минимально. Генетическое подмешивание или будет отсутствовать, или будет близко к нулю. Например, в современном русском языке мы можем найти слова девайс, компьютер, эксклюзивный, и даже интернет-ПИФинг. В вепском языке глагол "расстаться" должен употребляться с предлогом "от", но после контакта с русским, под влиянием "расстаться с кем-либо", начал использоваться предлог "с".

Если народы живут смешано, то языки начинают влиять друг на друга, приводя их к сближению по многим параметрам, но лексические заимствования ограничиваются культурной сферой, а базовый словарь не затрагивается. Язык может стать важным маркером этнической идентичности. В генетике и мифологии будет некоторое взаимное смешение. Материальная культура также будет отражать некоторые черты соседей. Погребения поселений будут характеризоваться различными погребальными обрядами в рамках одного хронологического периода. Например, в селе Хазнидон (Северная Осетия) курганные захоронения содержат погребенных как на спине, так и на боку.

Когда народ использует язык как идентифицирующий этнический маркер, то даже в случае совместного проживания с носителями близких языков они способны его сохранить. Так, народ туюка (Южная Америка, туканский язык) практикует брачные отношения только с теми, кто говорит не на их языке. В итоге, проживающие в многосемейном "длинном доме" мужчины говорят на языке туюка, а женщины говорят на своих различных языках. Туканский язык при этом выступает у них как лингва франка.

Некоторые модели аккультурации говорят, что сохранение языка сильно зависит от того, является ли для общества ценным сохранять культурную идентичность и поддерживать отношения с другими обществами. Если первое не важно, а второе важно, то это становится основной предпосылкой для языковой ассимиляции. Существуют различные виды такого языкового сдвига, которые зависят от многочисленности носителей побеждающего языка, времени взаимодействия и доступности его стандартного варианта.

Для начала можно рассмотреть переход меньшинства населения, говорящего на своем языке, на язык большинства. Язык меньшинства в этой ситуации является либо языком властной элиты, либо языком небольшой коренной популяции. Носители основного языка должны знать хоть в какой-то степени язык меньшинства для контакта, но используют свой язык в большинстве ситуаций. Носители меньшинства имеют доступ к стандартному варианту языка большинства, и ценят его. В этих условиях при долгом контакте меньшинство выучивает язык большинства и переходит на него, используя из своего языка только отдельные лексемы, аналога которым нет в языке большинства (например, названия местной флоры, фауны, деталей ландшафта и т. д., либо слова, необходимые для взаимодействия с правящей элитой). При этом в язык большинства эти слова тоже могут войти, если контакт длился достаточно долго. Следы грамматического вмешательства будут минимальный, основной словарный список не изменится, генетика и мифы в большинстве своём останутся от большинства. Материальная культура будет скорее смешанной, но с основным влиянием от большинства.

Всё намного сложнее, когда общество переходит на язык меньшинства. Такой сдвиг возможен, когда язык меньшинства становится доминирующим (элитным), что вынуждает всех жителей региона перейти на этот язык. Здесь очевидно, что стандартный язык меньшинства не будет доступен большинству, поэтому заимствование будет происходить от владеющих языком не в совершенстве.

Качество получившегося из-за сдвига зависит от того, насколько несовершенным будет передаваться язык. Это, в свою очередь, зависит от их схожести - более очевидные конструкции будут передаваться легче. Например, понятие определённости легко дастся носителям германских языков, но с затруднением русским, понятие пола будет очевидным для индоарийских и дравидийских народов, но тяжело дастся финно-угорским. Чем более схожи языки, даже если они не родственны, тем легче они учатся, и тем больше вероятность передачи даже в случае не особо длительного контакта.

Если сходство невелико, то здесь на первое место выходит длительность контакта. В этом случае, при относительно коротком контакте возникнет "радикальный креольский язык", когда лексика хоть как-то передаётся, а вот с передачей грамматики и фонетики уже проблемы. Подобные ситуации редки, так как язык должен быть очень престижным, контакт достаточно коротким, смешанных поселений и семей не должно существовать (то есть доступ к стандартному языку ограничен), и у населения не должно быть возможности перейти на другой доступный язык. (Стоит упомянуть, что креольские языки не могли появляться ранее неолита.)

Если контакт длителен, то будет передаваться не только лексика, но и грамматика языка, хотя и не в полном объёме. Передача фонетики будет тоже зависеть от схожести звуковых систем языков. Длительный контакт приведёт к появлению смешанных семей, где хотя бы один носитель будет владеть языком в несовершенстве. Дети в таких семьях также будут овладевать несовершенным вариантом языка. Язык меньшинства, на который происходит сдвиг, не обязательно будет упрощён, так как дети способны восстанавливать общие правила языка в результате общения с родителями. Но в таком языке будут появляться и новые правила, ранее отсутствовавшие, как это произошло, например, в тохарских языках.

В общем, в случае перехода на язык меньшинства, получившийся язык будет иметь странные фонетические соответствия и сильное грамматическое вмешательство, а также будет содержать множество случайных заимствований из языка большинства, даже в 100-словном списке Сводеша. Отдельные слова могут быть заменены на иные, происходящие от других слов меньшинства (например, тохарское klots "ухо" не восходит к праиндоевропейскому *aus-, а происходит от праиндоевропейского *leus- "слышать", таким образом означая что-то вроде "устройства для слышания"; тохарское salat lu "птица" буквально означает "прыгающее животное"). Генетическое влияние от меньшинства будет небольшим (как на примере с венграми), материальная культура будет смешанной с преобладанием наследия от большинства.

Последний тип языкового контакта можно назвать диалектным смешением. (Такой процесс может происходить и в случае очень близкородственных языков.) Когда носителей двух диалектов много, смешанные поселения и семьи формируются и никто не следит за "чистотой" языка, то формируется койне. Койне включает как лексику (даже основную), так и грамматические формы из обоих источников. Мифы, гены и материальная культура будут общими. Примером такого контакта является история северных славян (язык средневекового Новгорода) и стандартного древнерусского. Северная ветвь отделилась от общего славянского в эпоху, предшествующую второй палатализации. Но в средние века она начала сближаться со стандартным древнерусским, и результаты этого можно увидеть не только в Новгороде, но и в Москве: в современном русском языке существует множество грамматических форм севернославянского происхождения. Ситуация, когда грамматические формы усваиваются из обоих источников в равной степени, не может быть охарактеризована ни как "заимствование", ни как "языковой сдвиг"; это настоящее слияние.

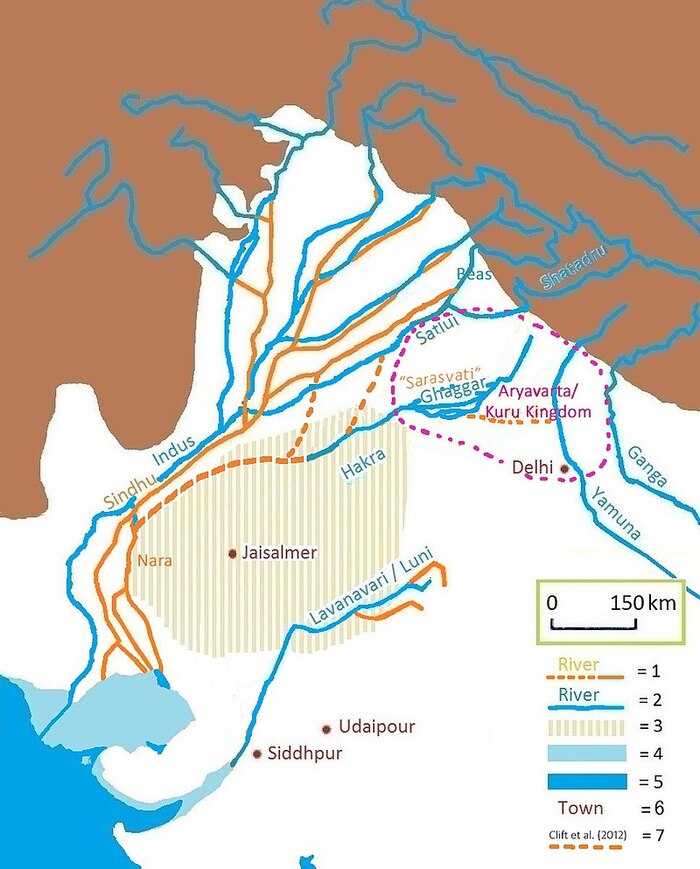

Стоит отметить, что ни один из вышеуказанных типов контактов не является жёстко определенным - они могут развиваться, превращаясь из одного в другой, а язык за время своего существования испытывает различные типы контактов. Так санскрит был языком большинства (свой 100-словный список, некоторые заимствования в культурной терминологии, несколько заимствованных фонем, но ИЕ грамматика) в период индоарийского присутствия в Гандхаре. Современные индоарийские языки показывают, что они были языками меньшинств, так как имеют заимствования в 100-словном списке и грамматические отличия от санскрита.

А теперь немного поговорим про греческий язык.

Некоторые лингвисты считают, что это промежуточный случай: в его списке из 100 слов есть несколько заимствований (σελήνη "луна", ξανθός "жёлтый"), а также некоторые производные (ὄφθαλμος "глаз"), некоторые странные фонетические соответствия (PIE *-m > греч. -n), много заимствований в культурной сфере (θάλασσα "море" и многие другие), но грамматика индоевропейского языка сохранена. В общем, это странный случай, когда греческий должен был побывать и в меньшинстве, но элитным, и в большинстве. В общем, это не очень ложится на общепринятую версию, что греки первыми из индоевропейцев пришли и смели раннеэлладскую культуру на стыке 3-го и 2-го тысячелетия до н.э., носители которой и качественно и количественно должны были превосходить древнегреческие народы. А что ещё могло быть?

Наиболее характерными для заимствованных греками слов были таковые с суффиксами -nth-, -ss-, и слова эти потом вошли из греческого в другие языки, в том числе русский: аканф, плинфа, лабиринт. Особенно много таких слов в топонимике Греции, Крита и в Анатолии. Но греки явно пришли не с Анатолии... В общем, по некоторым археологическим признакам отдельные исследователи делали вывод о том, что ранее греков на территорию материковой Греции могли прийти племена, говорящие на одном из анатолийских языков, возможно, лувийском (лувийский топоним Парнашша сопоставляется с греческим Парнасом). Ещё более смелые говорят о том, что носители анатолийских языков пришли из причерноморских степей не через Кавказ, а через Балканы. И вот в этом случае всё становится более логично.

Носители анатолийских языков захватывают территорию Греции ещё не имея влияния палеоанатолийских народов. То есть они наиболее близки к протогреческому в этом состоянии. Греки приходят на эту территорию уже позже, к родственному народу, и это дает, с одной стороны, случайные заимствования в лексике, вплоть до 100-словника, и отсутствие влияния на грамматику, с другой стороны.

S. A. Burlak. Languages, DNA, relationship and contacts

Л. С. Клейн Древние миграции и происхождение индоевропейских народов