Почему дома много говорят, а проблемы с речью не уходят? Разбираем причины

Я логопед, учу говорить неговорящих детей.

Самый частый вопрос, который я слышу на консультациях: "Мы так много разговариваем с ребенком дома, читаем, объясняем, а речь все не появляется (или развивается с большим трудом). Почему?"

Сегодня хочу объяснить, почему иногда, несмотря на все ваши усилия у ребенка возникают трудности с развитием речи. Главное, что вы должны понять: причина этих трудностей НЕ в том, что вы делаете что-то не так или недостаточно говорите. Проблема лежит глубже, и она требует специфического подхода.

Давайте разберем основные ситуации, которые могут быть причиной задержки речи, несмотря на ваше активное общение:

Индивидуальный Темп Развития ("А вот у соседей ребенок в 4 года заговорил предложениями"):

Что происходит: Иногда все системы ребенка (интеллект, понимание речи, слух, моторика) развиваются в пределах нормы, неврология в порядке, с ребенком занимаются. Но речь "созревает" по своему индивидуальному графику и появляется ощутимо позже, часто сразу фразами.

Почему "много говорить" не решает? Потому что причина – не в недостатке стимуляции, а в естественном (хотя и замедленном) темпе созревания именно речевых центров мозга. Вы уже даете достаточно стимулов.

Что важно? Не паниковать, продолжать общаться, но наблюдаться у специалистов (логопед, невролог), чтобы исключить другие причины и быть уверенными, что это вариант нормы.

Неречевая Слуховая Агнозия ("Мир звуков для него - странный шум"):

Что происходит: Ребенок может физически слышать звуки (аудиограмма в норме), но его мозг не может их различать и анализировать, особенно неречевые (звонок телефона, стук, лай собаки, шум воды). Речь для него сливается в неразборчивый "шумовой коктейль".

Почему "много говорить" не решает? Потому что все ваши слова, какими бы частыми и правильными они ни были, просто не распознаются мозгом ребенка как отдельные значимые сигналы. Это как слушать радиопомехи на незнакомом языке – больше громкости не поможет понять смысл.

Что делать? Ключевой шаг: проверить слух комплексно (КСВП - регистрация слуховых вызванных потенциалов, консультация сурдолога). Если физический слух в норме, логопед начинает работу над развитием слухового внимания и различением звуков (сначала неречевых, потом речевых). Очень важно убрать постоянные фоновые шумы (телевизор), чтобы редкие четкие звуки могли быть выделены мозгом.

Нарушение Понимания Речи ("Говорит будто сам себе, вам не отвечает "):

Что происходит: Ребенок может повторять слова, фразы, стихи (эхолалия), но не понимает их смысла. Он не отвечает на вопросы, не выполняет простые инструкции вне привычного контекста, его речь не используется для общения.

Почему "много говорить" не решает? А иногда вредит? Потому что поток сложной, быстрой, неконкретной речи просто непонятен ребенку. Его мозг не связывает звуки слов с предметами, действиями, понятиями. "Много говорить" в этом случае – это как обрушивать на него водопад непонятной информации, что может вызвать перегрузку, отторжение и еще больше затруднить понимание.

Что делать? Работать над развитием импрессивной речи (понимания). Представьте, что вы учите ребенка-иностранца с нуля. Говорите четко, коротко, используя одно-два слова, сопровождая речь активным показом предметов и действий ("Дай мяч", "Открой рот", "Смотри, собака!", "На, сок"). Используйте естественные жесты, указывайте на предметы. Создавайте четкие связи между словом и его значением.

Трудности Собственного Говорения ("Рот будто не слушается"):

Что происходит: Ребенок понимает речь, у него есть желание общаться, но он не может физически воспроизвести звуки, слоги, слова. Причины могут быть разными: диспраксия (трудности планирования движений речевого аппарата), дизартрия (нарушение мышечного тонуса/иннервации), просто непонимание как именно нужно сложить губы, язык, использовать дыхание и голос для речи.

Почему "много говорить" не решает? Потому что проблема не в отсутствии речевых образцов, а в невозможности повторить их из-за моторных трудностей. Ребенок слышит, но не может воспроизвести.

Что делать? Нужна специфическая логопедическая работа по развитию артикуляционной моторики, речевого дыхания, голоса, постановке и автоматизации звуков. Это кропотливая физическая работа над самим механизмом говорения.

Комплексные Нарушения ("Все вместе"):

Что происходит: Сочетание нескольких из перечисленных выше факторов (например, трудности понимания + моторные проблемы).

Почему "много говорить" не решает? Потому что проблемы многослойны и требуют комплексного подхода, направленного на каждую из трудностей.

Что делать? Требуется тщательная диагностика и комплексная, интенсивная, регулярная работа со специалистами (логопед, невролог, психолог, сурдолог – в зависимости от причин).

6. Особенности мотивации и коммуникации при РАС ("Мир внутри интереснее, чем снаружи"):* Что происходит: У ребенка с Расстройством Аутистического Спектра (РАС) часто отсутствует врожденная социальная мотивация, которая движет типичным развитием речи. Ему может быть неинтересно или непонятно, зачем делиться мыслями, просить что-то словами или отвечать на вопросы просто для поддержания контакта. Его внутренний мир, стереотипные интересы или сенсорные ощущения (крутить палочки, двигать руками перед глазами) могут быть гораздо более значимы и привлекательны, чем социальное взаимодействие через речь. Кроме того, сама речь (ее звуки, необходимость интерпретировать сложные социальные сигналы) может быть для него сенсорно перегружающей.

* Почему "много говорить" не решает? А иногда усугубляет? Потому что поток социально направленной речи, вопросов, ожиданий ответа не соответствует внутренней мотивации ребенка. Это может восприниматься как навязчивый, утомительный и даже пугающий "шум", от которого хочется отгородиться. "Много говорить" в надежде "заразить" его речью часто приводит к обратному эффекту: ребенок замыкается, уходит в себя, усиливает стереотипное поведение или просто игнорирует говорящего. Его мозг буквально "не настроен" на прием и обработку речи в том объеме и с той социальной целью, которую предполагает взрослый.

* Что делать? Работать над созданием МОТИВАЦИИ к коммуникации и использовать альтернативные/дополнительные средства (АДК):

* Следовать за интересом ребенка: Включаться в его деятельность, комментировать его действия и интересы короткими, эмоционально окрашенными фразами ("Ого, машинка едет!", "Кубик упал: Бах!"), не требуя немедленной реакции. Создавать ситуацию совместного внимания, а не директивного.

* Делать речь ЦЕННОЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ: Связывать появление речи (или коммуникативного жеста/знака) с немедленным и очень желаемым для ребенка результатом (дать лакомство, завести юлу, открыть дверь, продолжить веселую игру). Показывать конкретную пользу от коммуникации.

* Использовать ВИЗУАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ: Картинки (PECS), фотографии, предметы-символы, визуальные расписания. Это снижает тревогу, делает ожидания понятными и дает ребенку конкретный инструмент для выражения потребностей и мыслей, минуя сложный вербальный канал.

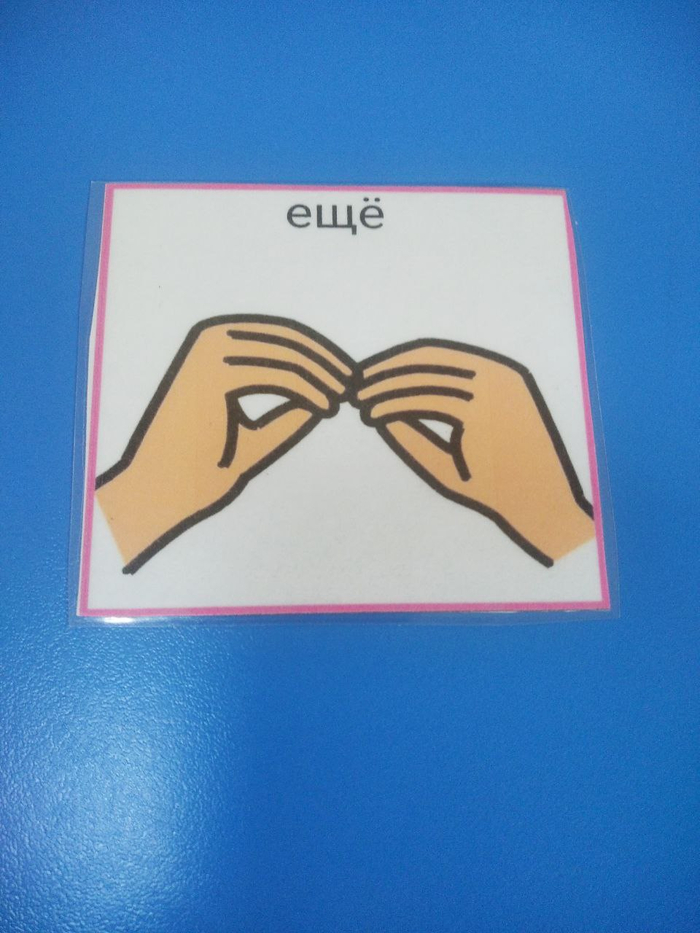

* Вводить АДК (Альтернативную и Дополнительную Коммуникацию): Жесты, карточки PECS, коммуникативные приложения на планшете. Это НЕ тормозит, а часто ПРОВОЦИРУЕТ появление речи! АДК снижает фрустрацию, дает ребенку власть над общением и создает мост к пониманию функции речи.

* Уважать его сенсорные особенности и потребность в паузах: Говорить меньше, четче, с паузами. Использовать естественные жесты. Создавать спокойную, предсказуемую среду без лишнего сенсорного фона.

* Фокусироваться на КОММУНИКАЦИИ (желании передать сообщение), а не только на РЕЧИ (произнесении слов). Поощрять ЛЮБОЕ коммуникативное намерение (взгляд, жест, вокализацию, приведение за руку).

Главный вывод, который я хочу, чтобы вы вынесли:

Если вы много общаетесь с ребенком дома, а речь не появляется или развивается с большим трудом – это НЕ ваша вина. Ваше общение – это жизненно важная основа, но оно само по себе не может преодолеть специфические неврологические, сенсорные или моторные трудности, которые лежат в основе задержки речи в описанных случаях.

Для преодоления конкретных барьеров на пути развития речи нужны:

Своевременная и точная диагностика (у логопеда, невролога, сурдолога).

Специализированная помощь логопеда, который подберет методы, работающие именно с выявленной причиной.

Ваше активное и правильно организованное участие в занятиях по рекомендациям специалиста (как и что именно делать дома).

Очень хочется сместить фокус внимания с родительской вины (чаще всего родители делают действительно ВСЁ возможное и даже больше) на поиск решения. Надеюсь, кому-то поможет)