Серия «Оружие»

Боевой блок и термоядерный заряд на примере Mk-24 американской ракеты "Трайдент-2-D5"АПЛ типа "Огайо"

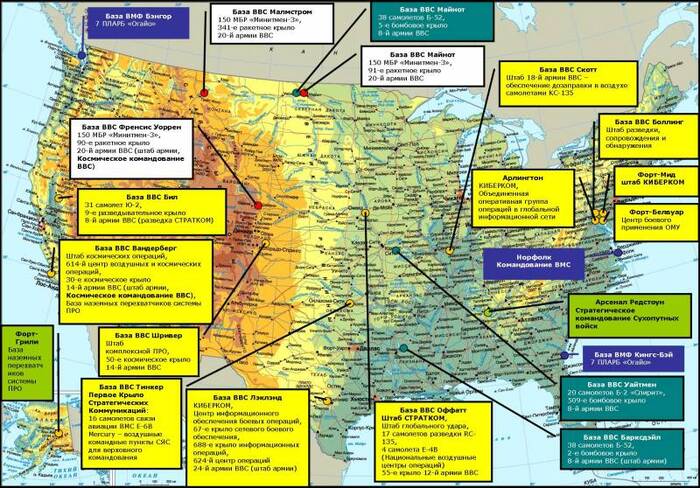

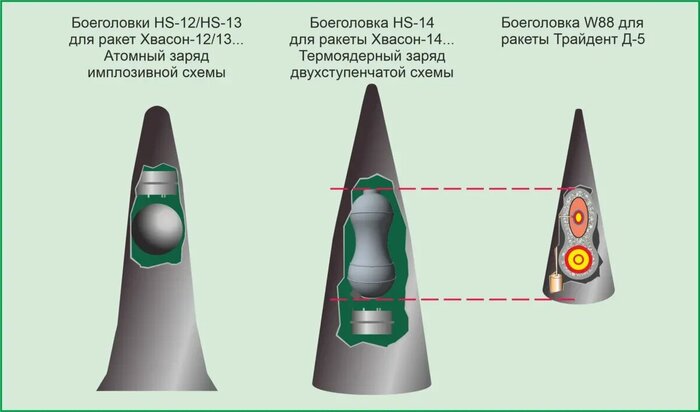

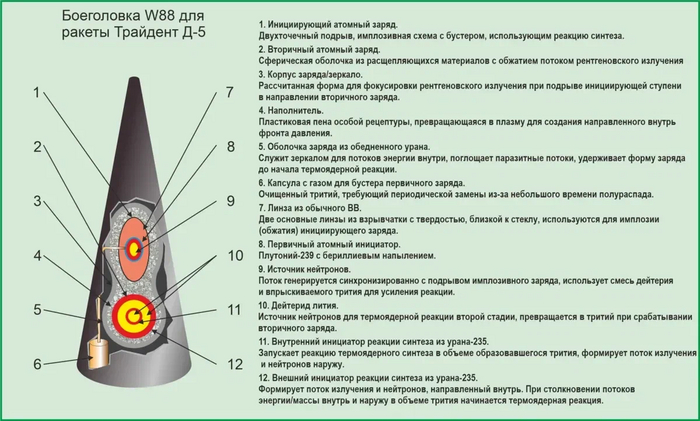

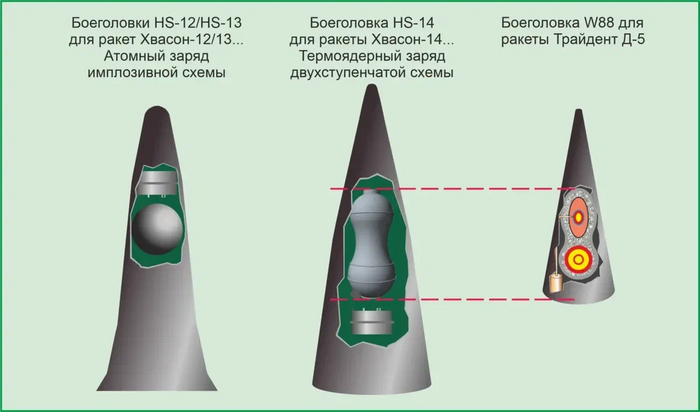

В заключение цикла постов о современном термоядерном оружии представляю читателям иллюстративный материал, касающийся характеристик американской боеголовки Mk-24 с термоядерным зарядом W88 для ракеты "Трайдент- 2 - D-5", которая во многом схожа с боеголовкой Mk-12А (термоядерный заряд W-78), которая устанавливается на МБР шахтного базирования "Минитмен-3", которая на данный момент является основной МБР США.

Некоторые из представленных иллюстраций были представлены ранее в других постах, но не полностью.

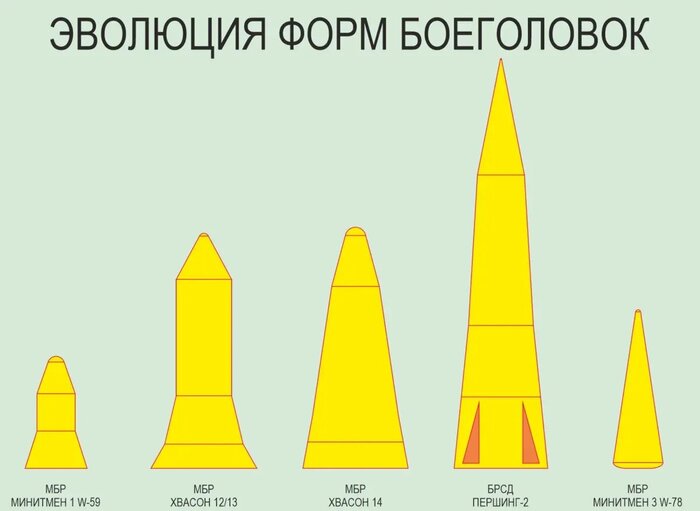

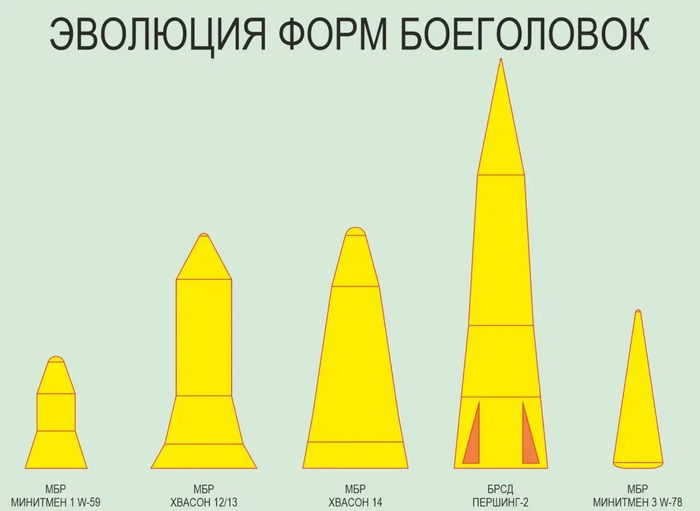

Читатели смогут также увидеть, что же представляет собой внешне панель разведения (тот самый "автобус"), как происходила постепенная оптимизация формы боеголовок для приобретения ими наилучших баллистических характеристик, смогут сравнить размеры боевого блока W-88 с боевым блоком северокорейской ракеты "Хвасон - 14", при том, что мощность у них примерно одинаковая.

Все иллюстрации находятся в свободном доступе в интернете и, естественно, никакой тайны из себя не представляют.

О боеголовке (боевом блоке) современной МБР с разделяющимися головными частями

Заранее предупреждаю читателей, что ни о каких тайнах, как и в первой статье об "автобусе", в этой статье речь не идёт. Но то, о чём они прочитают, для некоторых будет открытием.

Прежде всего, не говоря пока о фантастической мощности боевых термоядерных блоков такой ракеты, отметим другое принципиальное отличие этого уникального устройства от обычного боеприпаса.

Обычный боеприпас после производства складируется в каком-то арсенале и лежит там мёртвым грузом без взрывателя, пока не будет востребован.

Боевой термоядерный блок с момента своего появления на свет и до утилизации, если не будет использован в военных целях (очень надеюсь, что такое не произойдёт никогда), является фактически «живым организмом». Где бы он не находился: на складе, в дороге (в транспортном средстве), установленным на панели разведения межконтинентальной ракеты, - он постоянно «общается» с блоком автоматики, который также расположен в боевом блоке, и мгновенно реагирует на непрерывно получаемую от термоядерного заряда информацию. Блок автоматики и термоядерный заряд – как сиамские близнецы, они вместе от самого начала и до конца. Кроме того, боевой блок доводится до полной боевой готовности постепенно, во время полёта, и ставится на «боевой взвод» буквально за несколько секунд перед прохождением из блока автоматики команды на подрыв.

Конструктивно боевой блок представляет собой конус из лёгких и одновременно механически очень прочных и термостойких сплавов и керамики. Внутри располагаются переборки, шпангоуты, силовой каркас почти как в самолете, но несоизмеримо прочней. Силовой каркас покрыт прочной металлической обшивкой. На обшивку нанесен толстый слой теплозащитного покрытия, поскольку боеголовке после входа в атмосферу кроме огромных физических перегрузок предстоит подвергнуться ещё и воздействию температуры, бо́льшей, чем температура поверхности Солнца.

Внутри конуса, закрепленные на своих «сиденьях», находятся два основных «пассажира», ради которых всё и было затеяно: термоядерный заряд и блок управления зарядом (блок автоматики). Они, с учётом сконцентрированной в них мощности,необыкновенно компактны. Блок автоматики - объёмом порядка пяти литров, а заряд – размером с пожарное ведро объёмом порядка 10 литров. И эта компания «сиамских близнецов» несёт к цели чудовищную концентрацию энергии порядка 400 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Есть «на борту» и третий пассажир - блок измерения движения боеголовки или вообще управления её полётом (в последних модификациях боевых блоков, о которых мы здесь не говорим). В последнем случае в боеголовку встроены рабочие органы управления, позволяющие изменять траекторию, то есть, маневрировать. Например, исполнительные пороховые или пневмосистемы

А еще бортовая электросеть с источниками питания, линия связи со ступенью разведения, специальная защита от воздействия электромагнитного импульса термоядерного взрыва, устроенного противником, и система термостатирования - поддержания нужной температуры заряда.

После покидания «автобуса» боеголовки, как уже отмечалось в статье об «автобусе», продолжают по инерции набирать высоту, двигаясь по баллистической орбите в сторону целей. Они поднимаются до апогеев (высших точек) своих траекторий, а потом начинают скатываться вниз. На высоте ста километров над уровнем моря каждая боеголовка пересекает формально принятую учёными таковой границу космического пространства. Ниже впереди - атмосфера!

Электрический ветер

Внизу перед боеголовкой лежит необозримый и безбрежный воздушный океан. Медленно и почти незаметно покачиваясь от остаточных воздействий разделения, боеголовка по пологой траектории продолжает спуск остриём назад.

Но вот у неё на пути возникает пока ещё очень разреженная земная атмосфера. Не забываем, боеголовка движется со скоростью порядка 20 чисел Маха. Поэтому молекулы встречного потока воздуха буквально дробятся корпусом боеголовки на электрически заряженные осколки (плазму), происходит ударная ионизация воздуха. Внешне это выглядит, как уходящей назад след бледного бело-голубого свечения. След этот умопомрачительно высокотемпературный, но пока ещё не обжигает боеголовку, так как слишком разрежен. Этот плазменный ветер называется гиперзвуковым потоком больших чисел Маха.

Из-за большой разреженности воздуха след в первые секунды почти незаметен. Нарастая и уплотняясь с углублением боеголовки в атмосферу, он сперва больше греет, чем давит на боеголовку. Но постепенно начинает со всё большей силой обжимать её конус. Поток разворачивает боеголовку остриём вперед. Разворачивает не сразу - конус слегка покачивается туда-сюда, постепенно замедляя амплитуду колебаний, и, наконец, стабилизируется.

Температурное воздействие на боевой блок.

Уплотняясь по мере снижения, воздушный поток все сильнее давит на боеголовку, замедляя скорость её полета. С уменьшением скорости плавно снижается температура корпуса боевого блока. От огромных значений начала входа - бело-голубого свечения в десяток тысяч градусов Кельвина, до желто-белого сияния с температурой в пять-шесть тысяч градусов. Как мы знаем, это температура поверхностных слоев Солнца. Сияние становится ослепительным, потому что плотность воздуха быстро растет, а, соответственно, возрастает и воздействие теплового потока, бьющего в стенки боеголовки. Теплозащитное покрытие обугливается и начинает гореть. Оно горит вовсе не от трения о воздух, как это многие себе представляют. Из-за огромной гиперзвуковой скорости движения (в описываемый момент – порядка 15 чисел Маха (т.е., в пятнадцать раз быстрее звука), от вершины корпуса боеголовки расходится в пространстве другой конус - ударно-волновой, который как бы заключает в себе боеголовку. Набегающий воздух, попадая внутрь ударно-волнового конуса, мгновенно уплотняется во много раз и плотно прижимается к поверхности боеголовки. Причина происходящего - сумасшедшая быстрота происходящего, запредельная динамичность процесса. Газодинамическое сжатие потока, а не трение прогревает бока боеголовки. Хуже всего приходится носовой части. Там образуется наибольшее уплотнение встречного потока. Зона этого уплотнения слегка отходит вперед, как бы отсоединяясь от корпуса. И держится впереди, принимая форму толстой линзы. Это образование называется «отсоединенная головная ударная волна». Она в несколько раз толще остальной поверхности ударно-волнового конуса вокруг боеголовки. Лобовое сжатие набегающего потока здесь самое сильное. Поэтому в отсоединенной головной ударной волне самая высокая температура. Это маленькое солнце обжигает носовую часть боеголовки, излучая тепло прямо в нос корпуса и вызывая сильное обгорание носовой части. Поэтому там расположен самый толстый слой теплозащиты. Именно головная ударная волна освещает темной ночью местность на многие километры вокруг летящей в атмосфере боеголовки.

Боковая поверхность конуса боеголовки испытывает огромное температурное воздействие из головной ударной волны. Её обжигает раскаленный сжатый воздух, превратившийся в плазму от дробления его молекул. Заодно при столь высокой температуре воздух от нагрева ещё и ионизируется от нагрева - его молекулы распадаются на части от жары. Получается смесь ударно-ионизационной и температурной плазмы. Трение этой плазмы о боковую поверхность конуса шлифует горящую поверхность теплозащиты, словно песком или наждачной бумагой. Происходит газодинамическая эрозия, постепенно лишающая боеголовку теплозащитного покрытия. В этот момент боеголовка уже прошла верхнюю границу стратосферы – стратопаузу, и входит в стратосферу на высоте порядка 55 км. Движется она теперь с гиперзвуковой скоростью в десять-двенадцать раз быстрее звука.

Запредельные перегрузки.

Сильное обгорание изменяет геометрию носа боеголовки. Поток выжигает в носовом покрытии заостренный центральный выступ. Появляются и другие особенности поверхности из-за неравномерностей выгорания. Изменения формы приводят к изменениям обтекания. Это меняет распределение давлений сжатого воздуха на поверхности боеголовки и поля температур на конусе. Возникают вариации силового воздействия воздуха по сравнению с расчетным обтеканием. Если они не будут учтены конструкторами, возможно отклонение точки падения. Пусть и небольшое - допустим, двести метров, но по ракетной шахте врага небесный снаряд попадет с отклонением. А, может быть, не попадет вообще.

Кроме того, картина всех этих явлений непрерывно меняется. Плавно снижается скорость, но быстро растёт плотность воздуха, поскольку конус проваливается всё ниже в стратосферу. Из-за неравномерностей давлений и температур на поверхность боеголовки, из-за быстроты их изменений могут возникать тепловые удары. От теплозащитного покрытия они умеют откалывать кусочки и куски, что вносит новые изменения в картину обтекания. И увеличивает отклонение точки падения от расчётной. В расчётах приходится учитывать и это.

Одновременно боеголовка может входить в самопроизвольные частые раскачивания с изменением направления этих раскачиваний по курсу и по дифференту. Эти автоколебания создают местные ускорения в разных частях боеголовки. Ускорения меняются по направлению и величине, усложняя картину воздействия, испытываемого боеголовкой. На неё воздействуют запредельные перегрузки, несимметричность ударных волн, неравномерности температурных полей и прочие «прелести», вырастающие в большие проблемы, которые приходится заблаговременно решать учёным.

Но и этим воздействие набегающего потока себя не исчерпывает. Из-за столь мощного давления встречного сжатого воздуха боеголовка испытывает огромное тормозящее действие. Возникает большое отрицательное ускорение, в десятки раз превышающее то, которое могут испытывать космонавты, когда возвращаются с орбиты на Землю. Такие перегрузки космонавта бы просто раздавили. Боеголовке со всеми внутренностями экранироваться от этой сумасшедшей перегрузки невозможно.

Но боеголовка - это оружие. Она должна достичь цели как можно скорее, пока её не сбили. Да и перехватить её тем труднее, чем быстрее она летит. Форма боеголовки в форме конуса была выбрана, как фигура наилучшего сверхзвукового обтекания.

Сохранив высокую скорость до нижних слоев атмосферы, боеголовка встречает там ещё бо́льшее торможение. Для этого ей и нужны прочные переборки и мощный силовой каркас. А также удобные и прочные «сиденья» для «седоков» - иначе перегрузка сорвёт их с мест.

Диалог сиамских близнецов

В начале статьи вкратце было описано отличие термоядерного боевого блока от обычного боеприпаса. Поговорим теперь более подробно о двух главных «седоках» этого блока. Они ведут себя сейчас совсем не пассивно, их диалог в эти мгновения перед прибытием к цели становится всё более энергичным и содержательным.

Заряд при перевозке разобран на части. При установке в боеголовку его собирают, а устанавливая боеголовку в ракету, оснащают до полной боеготовой комплектации (вставляют импульсный нейтронный инициатор, снаряжают детонаторами и т. д.). Заряд готов к полету к цели на борту боевого блока (боеголовки), но пока еще не готов взорваться. Из соображений безопасности постоянная готовность заряда к взрыву не нужна и крайне опасна.

В состояние готовности к взрыву (вблизи цели) его предстоит перевести сложными последовательными алгоритмами, базирующимися на двух принципах: надежность подготовки к взрыву и полный контроль над этим процессом. Система подрыва строго своевременно переводит заряд во все более высокие степени готовности. И когда в полностью готовый заряд придет из блока автоматики боевая команда на подрыв, взрыв произойдет немедленно, мгновенно. Боеголовка, летящая быстрее снайперской пули, пройдет лишь пару сотых долей миллиметра, когда в её заряде начнётся, разовьётся, полностью пройдёт и завершится термоядерная реакция, выделив всю штатную мощность.

Финальная вспышка

Что же происходит с боеголовкой в последние секунды перед взрывом? Сильно изменившись и снаружи, и внутри (внутри - в смысле готовности к подрыву), боеголовка вошла в тропосферу - последний десяток километров высоты. Она сильно затормозилась. Гиперзвуковой полет превратился в сверхзвуковой в три-четыре единицы числа Маха (скорость порядка 3-х чисел Маха доступна нашему перехватчику Миг-31). Светит боеголовка уже тускло, и в таком виде подходит к цели.

Взрыв на поверхности Земли планируется редко, только для углубленных в землю объектов вроде ракетных шахт. Большинство целей лежит на поверхности. И для их наибольшего поражения подрыв производят на некоторой высоте, зависящей от мощности заряда. Для тактических двадцати килотонн это 400−600м. Для стратегических сотен килотонн оптимальная высота взрыва - порядка 1000м. Почему? От взрыва по местности проходят две ударных волны. Ближе к эпицентру взрывная волна обрушится вниз раньше. Упадет и отразится, разойдясь в стороны, где и сольётся с только что дошедшей сюда сверху, из точки взрыва, свежей волной. Две волны - падающая из центра взрыва и отраженная от поверхности - складываются, образуя в приземном слое наиболее мощную ударную волну, главный фактор поражения.

Вот что такое термоядерный боевой блок.

Ещё раз повторю: хочется верить, что у человечества хватит мудрости (или хотя бы чувства страха) на то, чтобы такое устройство никогда не было применено в качестве боевого оружия. Прогнозировать, что произойдёт с человеческой цивилизацией при его массовом применении, невозможно.

Об "автобусе", который возит не людей

Осталось всего несколько дней до праздника "Дня защитника отечества". Этому празднику посвящается статья.

В последнее время, в связи с происходящими в мире событиями, связанными с СВО России, всё чаще и чаще заходит речь о применении ядерного оружия. Невзирая на то, что и Президент России не раз говорил, что это оружие будет применено только в самом крайнем случае, когда встанет вопрос о прямой угрозе самому существованию нашей страны, и даже руководство США подтверждает, что никаких приготовлений к использованию этого оружия Россией оно не наблюдает, слухи о его применении, исходящие от разных недоумков и провокаторов, продолжают постоянно появляться в информационном пространстве. Причём абсолютное большинство этих баламутов даже не представляет себе, о чём они говорят. Настоятельно советую этой публике: «Уймитесь, не доводите, как говорится, до греха».

А читателям, которые интересуются тем, что из себя представляет наша (и не только) стратегическая триада, я попробую об этом рассказать. Думаю, они узнают много нового и интересного. При этом всё, о чём пойдёт речь, тайной не является.

Итак:

Межконтинентальная баллистическая ракета – исключительно сложное и весьма впечатляющее творение человека. Огромные размеры, столб пламени, освещающий при пуске полгоризонта, рёв двигателя первой ступени…

Но всё это очень быстротечно: первая и вторая ступени ракеты прекращают своё существование через несколько минут после запуска, обеспечив подъём третьей ступени по баллистической траектории до высоты порядка 150 км, и скорость порядка 20 чисел Маха, близкую к первой космической (порядка 24 чисел Маха для низкоорбитальных космических аппаратов). Дальше полетит только полезная нагрузка – т.н. платформа разведения с установленными на ней боевыми блоками (обычно от трёх до десяти), и другим необходимым снаряжением, которую ещё называют «автобусом».

При больших дальностях пуска полезная нагрузка межконтинентальной баллистической ракеты уходит в космическую высоту на многие сотни километров. Поднимается на 1000−1200 км над Землей. А затем по эллиптической траектории начинает скатываться вниз…

Что же это такое - полезная нагрузка?

Баллистическая ракета состоит из двух главных частей - разгонной части и другой, ради которой затеян разгон. Разгонная часть - это две (иногда 3) ступени с топливом и окислителем, снабжённые мощными тяговыми двигателями. Они придают необходимую скорость и направление движению головной части ракеты. Разгонные ступени (блоки), одна за другой, последовательно ускоряют эту головную часть в направлении района её будущего падения.

Головная часть ракеты - это сложный комплект из многих элементов. Он содержит боеголовку (боевой блок) (одну или несколько), платформу разведения боевых блоков (тот самый «автобус»), на которой эти боеголовки размещены вместе со всем остальным хозяйством (вроде средств обмана радаров и противоракет противника), и обтекатель. Еще в головной части есть ракетные двигатели коррекции небольшой тяги, позволяющие выполнять манёвры в космическом пространстве, топливо для этих двигателей и баллоны со сжатыми газами. Вся головная часть к цели не полетит. Она в процессе движения постепенно разделится на множество элементов (и речь идёт не только о боевых блоках) и, в конце концов, просто перестанет существовать, как одно целое. Обтекатель от неё отделится сразу после выхода из атмосферы Земли (на высоте порядка 100 км.) неподалеку от района пуска, во время работы второй ступени, и где-то там упадет. Платформа, освободившись от боевых блоков, развалится при входе в атмосферу района падения и практически полностью в ней сгорит. Сквозь атмосферу до цели смогут добраться только боеголовки (боевые блоки). Вблизи боеголовка выглядит как вытянутый конус длиною метр или полтора, диаметром в основании сантиметров 60 - 70 в зависимости от типа боеприпаса. Нос конуса заостренный либо немного затупленный.

В общем, внешне очень напоминает пожарное ведро без ручки

К боеголовкам мы, возможно, вернёмся позже и познакомимся с ними поближе в другой статье, если данная статья вызовет читательский интерес. Боевой блок - исключительно сложное устройство. Уверен, понять, что это такое, будет читателям интересно.

Что из себя представляет загадочный «автобус»?

В ракете все боеголовки расположены на так называемой ступени разведения, или в «автобусе». Почему автобус? Потому что, освободившись сначала от обтекателя, а затем и от последней (второй) разгонной ступени, ступень разведения развозит боеголовки, как пассажиров по заданным остановкам, каждую – на свою траекторию, по которым смертоносные боевые блоки отправятся к своим целям.

Еще «автобус» называют боевой ступенью, потому что именно её работа определяет точность наведения боеголовки на цель (сами боеголовки до недавнего времени маневрировать в пространстве не могли и летели по баллистической траектории, заданной для них "автобусом"), а, значит, и боевую эффективность всего комплекса. Ступень разведения и её работа - один из самых больших секретов стратегической баллистической ракеты. Но мы все же попробуем, пусть упрощённо, взглянуть на эту таинственную ступень и на её очень непростое поведение в космосе.

Ступень разведения чаще всего похожа на плоский цилиндр, диаметр которого значительно больше, чем его высота. На этой ступени в предыдущих конструкциях сверху были установлены боеголовки остриями вперед, каждая на своем пружинном толкателе. Боеголовки заранее выставлялись под очень точными углами (на ракетных базах, вручную, с помощью исключительно высокоточных теодолитов) в соответствии с полётным заданием и смотрели вперёд под разными (небольшими по отношению друг к другу, составлявшими буквально угловые секунды) углами. Ощетинившаяся боеголовками платформа занимала в полете заданное, гиростабилизированное в пространстве положение. И в нужные, исключительно точно определённые моменты времени, с неё поочерёдно выталкивались боеголовки. Выталкивались сразу после завершения разгона и отделения от последней разгонной ступени, чтобы не быть уничтоженными оптом, вместе с самой ступенью разведения. Не забываем при этом, что «автобус» всё ещё по инерции набирает высоту, двигаясь по баллистической кривой на скорости порядка 20 чисел Маха.

Но так было раньше, на первых ракетах с разделяющимися головными частями. В настоящее время процесс разведения выглядит несколько иначе. Если раньше боеголовки были прикреплены к ступени разведения спереди и направлены остриями конусов вперед, то теперь впереди находится сама ступень, а боеголовки крепятся к ней сзади. Теперь ступень разведения не подпирает боеголовки, а как бы тянет их в пространстве за собой. «Автобус» оснащён крестообразно расставленными четырьмя «лапами», развернутыми впереди. На концах этих металлических лап находятся направленные назад сопла корректирующих двигателей ступени разведения. После отделения от разгонной ступени «автобус» прецизионно точно выставляет своё положение в ближнем космосе с помощью собственной системы наведения, занимает точную траекторию первой боеголовки (её индивидуальную траекторию).

Затем в нужный момент размыкаются специальные безынерционные замки, державшие очередную отделяемую боеголовку. И теперь уже ничем не связанная со ступенью разведения боеголовка продолжает свой полёт по инерции, по собственной баллистической траектории.

Дальнейшие действия «автобуса».

Теперь ступени разведения требуется как можно более деликатно «отползти» от боеголовки, не нарушив её точно выставленного движения газовыми струями из сопел своих малогабаритных ракетных двигателей. Если струя газа из сопла попадет на отделённую боеголовку, то неминуем сбой настройки параметров её движения. Чтобы избежать таких эффектов, как раз и нужны разнесенные в стороны четыре «лапы»ступени разведения с двигателями. Ступень как бы подтягивается на них вперед, чтобы струи выхлопов шли по сторонам и не могли зацепить отделяемую боеголовку. Вся тяга разделена между четырьмя соплами, что снижает мощность каждой отдельной струи. Есть и другие особенности. Например, если на тороидообразной ступени разведения (с пустотой посередине - этим отверстием она надета на разгонную ступень ракеты «Трайдент-II D5») система управления определяет, что отделённая боеголовка всё же попадает под струю одного из сопел, то система управления это сопло́ отключает.

Ступень буквально «на цыпочках» отходит в пространстве от отделённой боеголовки в режиме самой малой тяги, оставляя боеголовку на прицельной траектории. При достижении достаточного удаления от отделённого боевого блока включается полная тяга, и ступень энергично перемещается в область прицельной траектории следующей боеголовки. Там снова очень точно устанавливает параметры своего движения, после чего отделяет от себя очередную боеголовку. И так - пока не высадит каждую боеголовку на её траекторию. Процесс этот происходит очень быстро. За полторы-две минуты «автобус» разводит десяток боеголовок.

О расчётах траектории полёта «автобуса».

Сказанного выше вполне достаточно для понимания того, как начинается собственный путь боеголовки. Но ступень разведения выполняет свою работу на довольно низкой высоте (100 – 150 км), сразу после выключения разгонных ступеней ракеты-носителя. А на этой высоте ещё сказывается влияние гравитационных аномалий поверхности Земли, разнородностей в поле тяготения, окружающем Землю. Большинство людей считают, что поле тяготения Земли везде одинаково и постоянно. Но это далеко не так. Из-за неровностей рельефа, расположении под боевым блоком горных систем, залегания пород разной плотности, океанических впадин, гравитационные аномалии либо сильнее притягивают к себе боеголовку, либо, наоборот, слегка отпускают её от поверхности Земли.

И с учётом таких неоднородностей, сложной ряби местного гравитационного поля, ступень разведения должна расставить боеголовки с прецизионной точностью! Для этого пришлось создавать детальную карту гравитационного поля Земли.

Особенности реального поля по трассе полёта боеголовки описываются в системах сложнейших дифференциальных уравнений. Это большие, ёмкие (для включения мельчайших подробностей) системы из нескольких тысяч дифференциальных уравнений, с несколькими десятками тысяч чисел-констант для каждой трассы полёта. А само гравитационное поле на низких высотах, в непосредственной околоземной области, рассматривают как совместное притяжение нескольких сотен точечных масс разного «веса», расположенных около центра Земли в определенном порядке. Так достигается более точное моделирование реального поля тяготения Земли на трассе полета боевого блока. И более точная работа с ним системы управления полетом.

И это ещё не все проблемы, связанные с обеспечением точности достижения боеголовкой цели. Но и этого достаточно, чтобы понять, как всё это непросто.

Полёт «автобуса» после освобождения от боевых блоков.

Ступень разведения, разогнанная в сторону того же географического района, куда должны упасть боеголовки, продолжает свой полёт вместе с ними. Ведь отстать она не может (полёт по инерции всё ещё продолжается в космическом пространстве, где нет сопротивления атмосферы и поэтому конфигурация любого предмета не имеет значения). После разведения боеголовок ступень занимается другими, также исключительно важными делами. Она отходит в сторону от боеголовок, заранее зная, что вскоре будет лететь немного не так, как боеголовки, и не желая сбить их с прицела.

После отделения боеголовок наступает черёд других подопечных. В стороны от ступени разведения начинают разлетаться разные предметы Для этого панель использует баллоны со сжатым воздухом. В пространство выпускается множество надувающихся воздушных шариков, и предметы разных других форм. Прочные воздушные шарики ярко сверкают под лучами Солнца блеском металлизированной поверхности. Они довольно большие, некоторые по форме напоминают боеголовки, летящие неподалеку. Их поверхность, покрытая алюминиевым напылением, отражает радиосигнал радара дальнего обнаружения почти так же, как и корпус боеголовки. Наземные радары противника воспримут эти надувные боеголовки, как реальные боевые блоки. Конечно, в первые же мгновения после входа в атмосферу, эти шарики отстанут и немедленно лопнут. Но до этого они будут отвлекать на себя и загружать вычислительные мощности наземных радаров: и дальнего обнаружения, и наведения противоракетных комплексов. На языке перехватчиков баллистических ракет это называется «осложнять текущую баллистическую обстановку». Всё это, неумолимо движущееся к району падения, включая боевые блоки, настоящие и ложные, надувные шарики, дипольные и уголковые отражатели, называется «множественные баллистические цели в осложненной баллистической обстановке».

Последний отрезок пути «Автобуса».

С точки зрения аэродинамики ступень – не боеголовка. Если та - относительно небольшой тяжелый конус, то ступень - пустой, плоский цилиндр с опустевшими топливными баками, большим необтекаемым корпусом и отсутствием ориентации в начинающем набегать потоке атмосферного воздуха. Своим широким телом с приличной парусностью ступень гораздо раньше отзывается на первые дуновения встречного потока при входе в атмосферу. Боеголовки к тому же разворачиваются вдоль потока остриём вперёд, пробивая атмосферу с наименьшим аэродинамическим сопротивлением. Ступень же наваливается на воздух своими боками и днищами как придется. Её полёт становится хаотичным. Бороться с тормозящей силой потока она не может. Её совсем не баллистическая форма, «сплав» массивности и плохой компактности гораздо хуже, чем у боеголовок. Она сразу и сильно начинает замедляться и отставать от боевых блоков. Но атмосфера становится всё плотнее, соответственно, и сила потока нарастает неумолимо, одновременно и температура прогревает тонкий незащищенный металл, лишая его прочности. Раскаляются топливные баки с остатками топлива. Наконец, происходит потеря устойчивости конструкции корпуса под обжавшей её аэродинамической нагрузкой. Смявшееся тело охватывают гиперзвуковые ударные волны, разрывая ступень на части и разбрасывая их. Пролетев немного в уплотняющемся воздухе, куски снова разваливаются на более мелкие фрагменты. Разлетающиеся осколки конструктивных элементов из магниевых сплавов поджигаются раскаленным воздухом и мгновенно сгорают с ослепительной вспышкой! Всё горит, всё обволакивает раскалённая плазма. Более плотные части уходят тормозиться вперед, более легкие и обладающие большей парусностью сдуваются в хвост, растягивающийся по небу, как хвост кометы. Все горящие компоненты дают плотные дымовые шлейфы, хотя на таких скоростях этих самых плотных шлейфов быть не может из-за чудовищного разбавления потоком. Но издали их видно прекрасно. Выброшенные частицы дыма растягиваются по следу полёта этого каравана кусков и кусочков, наполняя атмосферу широким белым следом. Ударная ионизация порождает ночное зеленоватое свечение этого шлейфа. Из-за неправильной формы фрагментов их торможение стремительно: всё, что не сгорело, быстро теряет скорость. Сверхзвук - сильнейший тормоз! Затормозившись в небе, словно разваливающийся во время крушения на путях поезд, и тут же охладившись высотным морозным дозвуковым полётом, полоса фрагментов становится визуально неразличимой, теряет свою форму и строй и переходит в долгое, минут на двадцать, хаотичное рассеивание в воздухе.

Думаю, статья, будет интересна, в первую очередь, представителям сильного пола. Поэтому прошу представительниц прекрасного пола не обижаться, - мужчина - это прежде всего воин, ваш защитник. А воину не мешает знать, что за оружием обладает его родина.

Как это было. Малыш и Толстяк

Я хочу предложить вниманию читателей статью, посвящённую первым атомным бомбам. Думаю, то, что читатели прочтут, многие из них узнают впервые. Надеюсь, это будет интересно и ещё раз покажет, какая исключительно сложная задача была решена учёными, конструкторами и инженерами почти сто лет назад.

Все сведения, представленные в статье, есть в открытой печати. Никаких секретов статья не содержит.

В ходе создания атомного оружия в рамках Манхэттенского проекта одновременно велись работы по созданию двух ядерных бомб - урановой и плутониевой.

Названия: Mk-I "Little Boy" (Малыш), Mk-III "Fat Man" (Толстяк).

Длина: Малыш - 3 м., Толстяк - 3.2 м.

Ширина: Малыш - 0,7 м., Толстяк - 1,5 м.

Масса: Малыш - 4 тонны, Толстяк - 4.63 тонны.

Заряд: Малыш - 15 - 16 Кт, урановый, Толстяк - 21 Кт, плутониевый.

После проведения испытания первого ядерного заряда "Gadget" (прототипа плутониевой бомбы "Толстяк" – Fat Man (дословно - Жирный)) следующим, готовым к применению был урановый "Малыш" (Little Boy). Он и оказался сброшенным на Хиросиму 6 августа 1945.

Изготовление еще одного "Малыша" потребовало бы нескольких месяцев для накопления урана, поэтому второй сброшенной бомбой стал "Толстяк", собранный на острове Тиниа́н незадолго до своего использования.

Первоначальная сборка Fat Man происходила на базе ВМФ Солтве́ллс, Калифорния. Окончательная же досборка и установка плутониевого ядра была произведена на острове Тиниа́н (Tinian), в Тихом океане, где и завершилась сборка первого боевого плутониевого заряда. Второй после Хиросимы удар изначально должен был бы быть нанесен по Коку́ре (Kokura), через несколько дней после первой атаки, однако из-за погодных условий бомбардировке подвергся город Нагасаки.

Урановая атомная бомба Little Boy.

Урановый заряд в такой бомбе состоит из двух частей: мишени и снаряда. Снаряд диаметром 10 и длинной 16 сантиметров представляет собой набор из шести урановых колец. В нем содержится около 25.6 кг U-235, 40% всего урана. Кольца в снаряде поддерживаются диском из карбида вольфрама и стальными пластинами и находятся внутри стального корпуса. Мишень имеет массу 38.46 кг и сделана в форме полого цилиндра диаметром 16 см и длиной 16 см. Конструктивно она выполнена в виде двух отдельных половинок. Мишень вмонтирована в корпус, служащий отражателем нейтронов. В принципе, использованное в бомбе количество урана дает критическую массу и без отражателя, однако его наличие, как и изготовление снаряда из более обогащенного урана (89% U-235) чем мишень(~80% U-235), позволяет увеличить мощность заряда (в ядерную реакцию вступит большее количество делящегося вещества, а. следовательно, увеличится КПД «изделия»).

Процесс обогащения урана происходил в 3 этапа. Вначале на термодиффузионной установке происходило обогащение природной руды (содержащей 0.72% урана U-235) до 1-1.5%. Далее следовали газовая диффузионная установка и последняя стадия - электромагнитный сепаратор, на котором уже производилось разделение изотопов урана. Для производства "Малыша" потребовалось 64 кг обогащенного урана, что составляет ~2.5 критические массы. К лету 1945 года было накоплено около 50 кг 89%-ного U-235 и 14 кг 50%-ного. В итоге, общая концентрация составила ~80%. -

Если сравнить эти показатели с плутониевым ядром, масса Pu-239 в котором составила всего ~6 килограммов, содержащих в себе примерно 5 критических масс, становится виден главный недостаток уранового проекта: трудность обеспечения высокой надкритичности делящегося вещества, вследствие чего низкую эффективность оружия.

Для предотвращения случайного возникновения цепной реакции в мишени содержится заглушка из бора, а снаряд вложен в боровую оболочку. Бор является хорошим поглотителем нейтронов, таким образом увеличивается безопасность при перевозке и хранении снаряженного боеприпаса. Когда снаряд достигает цели, его оболочка отлетает, а заглушка в мишени выбрасывается из нее.

Собранная оболочка бомбы состоит из корпуса из карбида вольфрама (служащего отражателем нейтронов), окруженного стальной рубашкой диаметром примерно 60 см. Общая масса такой конструкции - около 2.3 т. В просверленное в рубашке отверстие установлен карбидный корпус, в который вмонтирована мишень. В днище этого отверстия могут находиться один или несколько бериллиево-полониевых инициаторов. Ствол, по которому перемещается урановый снаряд прочно крепится к стальному корпусу мишени. Позаимствован он от 75-мм зенитного орудия и расточен по размеру снаряда до 100 мм. Длина ствола составляет примерно 2 м, масса - 450 кг, казенной части - 34 кг. В качестве метательного взрывчатого вещества (разгоняющего снаряд в стволе) используется бездымный порох. Скорость движения снаряда в стволе достигает порядка 300 м/с.

Little Boy был чрезвычайно небезопасной в хранении и транспортировке бомбой. Детонация, пусть даже и случайная, метательного взрывчатого вещества (приводящего в движение снаряд), вызывает ядерный взрыв. По этой причине воздушный наблюдатель и специалист по вооружению С. Парсонс принял решение загрузить порох в бомбу только после взлета. Впрочем, при достаточно сильном ударе при падении снаряд может прийти в движение и без помощи пороха, что способно привести к взрыву от нескольких тонн до полной мощности. Скорость соединения снаряда и мишени будет в этом случае небольшой, поэтому прореагирует небольшое количество делящегося вещества, но достаточное, чтобы создать катастрофу местного характера или разнести вдребезги самолёт, на котором бомба транспортируется

Little Boy представляет опасность и при попадании в воду. Уран, находящийся внутри - несколько критических масс в общей сложности, разделен только воздушной прослойкой. При попадании внутрь воды, она может сыграть роль посредника, приводя к цепной реакции. Это приведет к быстрому расплавлению или небольшому взрыву с выбросом большого количества радионуклидов, радиоактивному заражению местности.

Сборка и применение Little Boy.

Первые компоненты снаряда были созданы в Лос-Аламосе 15 июня 1945, полностью же весь комплект был готов к 3 июля.

14 Июля Little Boy и урановый снаряд к нему были отгружены на крейсер "Индиана́полис" и 16 числа отправились на о. Тиниан (Марианские острова). Корабль прибыл на остров 26 июля.

24 Июля было закончено изготовление мишени для бомбы и 26-го июля её компоненты были отправлены тремя самолетами C-54 из Альбукерке. На Тиниан они прибыли 28-го июля.

31 Июля мишень со снарядом были установлены внутрь корпуса бомбы. Ядерная атака была намечена на следующий день, 1 августа, но приближающийся тайфун заставил перенести операцию на 5 дней.

Дальнейшие события развивались так:

5 Августа бомба загружается в B-29 №82 "Énola Gáy".

6 Августа:

00:00 Последнее совещание, цель - Хиросима. Пилот - Ти́ббетс (Tibbets), 2-й пилот - Лью́ис (Lewis).

02:45 Бомбардировщик взлетает.

07:30 Бомба полностью готова к сбросу Сопровождавший полёт инженер установил нейтронный инициатор и подключил аккумуляторную батарею питания.

08:50 Самолет летит над японским островом Сико́ку.

09:16:02 Little Boy взрывается на высоте 580 м. Мощность взрыва: 12-18 кт, по позднейшим оценкам - 15 кт (+/- 20%).

При такой мощности взрыва та высота, на которой он был подорван, оптимальна для давления ударной волны 12 psi (фунтов/квадратный дюйм), т.е. для максимизации области, подвергнутой давлению 12 psi или большему. Для разрушения зданий города было достаточно давления в 5 psi, чему соответствует высота ~860 м. Таким образом, при установке такой высоты жертвы и разрушения могли бы быть еще бо́льшими. Из-за неясности в определении мощности и большого количества причин, могущих вызвать уменьшение мощности взрыва, высота выбиралась умеренно низкой, как в случае с маленьким по силе зарядом. В дальнейшем было определено, что высота в 580 м оптимальна для взрыва в 5 кт.

Плутониевая атомная бомба Fat Man.

Ядро бомбы представляет собой набор вложенных друг в друга сфер. Здесь они перечисляются в порядке вложенности, приведены размеры для внешних радиусов сфер:

· взрывчатая оболочка - 65 см,

· "толкатель"/поглотитель нейтронов - 23 см,

· урановый корпус/отражатель нейтронов - 11.5 см,

· плутониевое ядро - 4.5 см !!!, (шарик размером с апельсин привёл к уничтожению целого города).

· бериллиево-полониевый нейтронный инициатор - 1 см.

Нейтронный инициатор.

Нейтронный инициатор, называемый также Урчин (Urchin), представляет собой бериллиевую сферическую оболочку, диаметром 2 см и толщиной 0.6 см. Внутри нее находится бериллиевый вкладыш диаметром 0.8 см. Общий вес конструкции составляет около 7 граммов. На внутренней поверхности оболочки проделано 15 клиновидных щелей, глубиной 2.09 мм. Сама оболочка получена горячим прессованием в атмосфере карбонильного никеля, её поверхность и внутренняя сфера покрыта слоем никеля и золота. На внутренней сфере и щелях в оболочке осаждено 50 кюри полония-210 (11 мг). Слои золота и никеля предохраняют бериллий от альфа-частиц, испускаемых полонием и окружающим инициатор плутонием. Инициатор закреплен на кронштейне внутри полости диаметром 2.5 см в плутониевом ядре.

Урчин активизируется при достижении ударной волны (которая создаётся при взрыве внешней оболочки из обычного ВВ, направленной внутрь устройства) центра заряда. Когда ударная волна достигает стенок внутренней полости в плутонии, ударная волна из испарившегося плутония воздействует на инициатор, сминая щели с полонием и создавая эффект Манро (Munroe) - сильные струи вещества, которые быстро смешивают полоний и бериллий из внешней и внутренней сфер. Альфа-частицы, испускаемые Po-210, поглощаются атомами бериллия, которые в свою очередь и испускают нейтроны.

Плутониевый заряд.

Он представляет собой девятисантиметровую сферу с полостью в центре размером 2.5 см для нейтронного инициатора. Данную форму заряда предложил Роберт Кристи (Robert Christy) для уменьшения асимметрии и нестабильности при имплозии (внешнем обжатии от взрыва обычного ВВ).

Плутоний в ядре стабилизирован в дельта-фазе с низкой плотностью (плотность 15.9) при помощи сплавления его с 3% галлия по количеству вещества (0.8% по массе). Преимущества использования дельта-фазы по сравнению с более плотной альфа-фазой (плотность 19.2) состоят в том, что дельта-фаза ковкая и податливая, в то время как альфа-фаза ломкая и хрупкая. Кроме того, стабилизация плутония в дельта-фазе позволяет избежать усадки при охлаждении и деформации заготовки после литья или горячей обработки. Может показаться, что использование для ядра материала с более низкой плотностью может быть невыгодным, так как применение более плотного материала предпочтительнее из-за повышения эффективности и снижения количества требуемого плутония, но это оказывается не совсем так. Дельта-стабилизированный плутоний подвергается переходу в альфа-фазу при относительно низком давлении в десятки тысяч атмосфер. Давление в несколько миллионов атмосфер, возникающее при имплозионном взрыве совершает этот переход наряду с остальными явлениями, возникающими при таком сжатии. Таким образом, с плутонием в дельта-фазе происходит большее увеличение плотности и больший ввод реактивности, чем это происходило бы в случае с плотной альфа-фазой.

Ядро собрано из двух полусфер, вероятно первоначально отлитых в заготовки, а затем обработанных при помощи горячего прессования в атмосфере карбонильного никеля. Так как плутоний химически очень активный метал, а, кроме того, представляющий опасность для жизни, каждая полусфера покрыта слоем никеля (либо серебра, как сообщалось для ядра Gadget'а - первого испытытельного ядерного заряда, как сообщалось выше). Это покрытие создало неприятность с ядром Gadget'а, так как быстрое гальванопокрытие плутония никелем (или серебром) привело к образованию раковин в металле и непригодности его к использованию в ядре. Бережная шлифовка и наслаивание слоев золота восстановили полученные полусферами дефекты. Тем не менее, тонкая золотая прослойка (около 0.1 мм толщиной) между полусферами была в любом случае необходимой частью проекта, служащая для предотвращения преждевременного проникновения струй ударной волны между полусферами, что могло бы преждевременно активизировать нейтронный инициатор.

Урановый корпус/отражатель нейтронов.

Плутониевый заряд окружен корпусом из природного урана массой 120 кг и диаметром 23 см. Этот корпус образует сферу семисантиметровой толщины вокруг плутония. Толщина урана обусловлена задачей сохранения нейтронов, так, слоя в несколько сантиметров достаточно для обеспечения торможения нейтронов. Более толстый корпус (превышающий по толщине 10 см) дополнительно обеспечивает значительное сохранение нейтронов для всей конструкции, однако, эффект "временного поглощения" присущий быстрым, экспоненциально развивающимся цепным реакциям уменьшает выгоды от использования более толстого отражателя.

Около 20% энергии бомбы выделяется за счет быстрого деления уранового корпуса. Ядро и корпус образуют вместе минимально подкритическую систему. Когда при помощи имплозионного взрыва происходит сжатие сборки до 2.5 раз по сравнению с обычной плотностью, ядро начинает содержать около четырех-пяти критических масс.

"Толкатель"/поглотитель нейтронов.

Окружающий урановую пустотелую сферу слой алюминия, толщиной 11.5 см весит 120 кг. Основное назначение этой сферы, называемой "толкателем", состоит в уменьшении действия тейлоровой волны, быстрого понижения давления, происходящего позади детонационного фронта. Эта волна имеет тенденцию возрастать при имплозии, вызывая все более и более быстрое падение давления при схождении детонационного фронта в одну точку. Частичное отражение ударной волны происходящее на границе раздела взрывчатка (композиция "Б")/алюминий (вследствие различия плотностей: 1.65/2.71) отправляет вторичный фронт обратно во взрывчатку, подавляя тейлорову волну. Это усиливает давление прошедшей волны, увеличивая сжатие в центре ядра.

Алюминиевый "толкатель" содержит в себе и долю бора. Так как сам по себе бор хрупкое неметаллическое вещество, трудное в применении, весьма вероятно, что он содержится в форме удобного в обработке сплава с алюминием, называемого боракс (35-50% бора). Хоть общая его доля в оболочке невелика, бор играет роль поглотителя нейтронов, предотвращая попадание обратно в плутониево-урановую сборку вылетающих оттуда нейтронов, замедлившихся в алюминии и взрывчатке до тепловых скоростей.

Взрывчатая оболочка и детонационная система.

Внешняя взрывчатая оболочка представляет собой слой бризантного взрывчатого вещества. Ее толщина около 47 см, а масса - порядка 2500 кг. Эта система содержит 32 взрывные линзы, 20 из которых шестиугольные, а 12 - пятиугольные. Линзы соединяются вместе по образцу футбольного мяча, образуя сферическую взрывчатую сборку, около 130 см диаметром. Каждая имеет 3 части: две из них сделаны из взрывчатого вещества (ВВ) с большой скоростью детонации, одна - с низкой. Самая крайняя часть быстродетонирующего ВВ имеет конусообразное углубление, заполненное ВВ с низкой скоростью детонации. Эти сопряженные части формируют действующую линзу, способную создавать круглую, растущую ударную волну, направленную в центр. Внутренняя сторона быстродетонирующего ВВ почти что покрывает алюминиевую сферу для усиления сходящегося удара.

Линзы изготавливались по технологии точного литья, так что взрывчатка должна была быть расплавлена перед использованием. Основным быстродетонирующим ВВ была "композиция Б", смесь 60% гексогена (RDX) - очень быстродетонирующее, но плохо плавящееся бризантное ВВ, 39% тротила (TNT) - хорошо взрывающееся и легко плавящееся ВВ и 1% воска. "Медленным" ВВ был баратол - смесь тротила и нитрата бария (доля тротила обычно 25-33%) с 1% воска в качестве связующего вещества.

Состав и плотность линз точно контролировались и оставались неизменными. Линзовая система подгонялась с очень малым допуском, так что ее части соединялись друг с другом с точностью менее 1 мм, для избежания неоднородностей в ударной волне, но выравнивание поверхности линз было даже более важно, чем подгонка их друг к другу.

Для получения очень точной синхронизации детонаторов, у стандартных детонаторов отсутствовали комбинации первичных/вторичных ВВ и имелись электрически нагреваемые проводники. Эти проводники представляют собой отрезки тонкой проволоки, которые моментально испаряются от броска тока, полученного от мощного конденсатора. Происходит подрыв взрывчатого вещества детонатора. Разряд конденсаторной батареи и испарение проволоки у всех детонаторов может быть произведено практически одномоментно - разница составляет +/-10 наносекунд. Обратная сторона такой системы - необходимость в больших батареях, высоковольтном источнике питания и мощного банка конденсаторов (называемого X-Unit, около 200 кг весом), предназначенных для одновременного срабатывания 32 детонаторов.

Даже сегодня нам трудно представить, как в те времена удалось добиться такого уровня синхронизации подрыва этих линз, чтобы осуществить идеальное обжатие ядерной начинки. Даже опережения или запаздывания взрывов отдельных линз на какие-то микросекунды привели бы к разлёту расщепляющегося вещества. Произошло бы радиоактивное заражение местности (атмосферы). А сам взрыв оказался бы пши́ком.

Готовая взрывчатая оболочка помещается в корпус из дюралюминия. Конструкция корпуса состояла из центрального пояса, собранного из 5 обработанных дюралевых отливок, и верхней и нижней полусфер, образующих законченную оболочку.

Конечная стадия сборки.

Финальный проект бомбы предусматривает особую "крышку", через которую в конце закладываются делящиеся материалы. Заряд может быть изготовлен целиком, за исключением вставки плутония с инициатором. В целях безопасности, сборка завершается непосредственно перед практическим применением. Удаляется дюралевая полусфера вместе с одной из взрывных линз. Нейтронный инициатор устанавливается между плутониевыми полусферами и крепится внутри 40-килограмового уранового цилиндра и, затем, вся эта конструкция вкладывается внутрь уранового отражателя. Линза возвращается на свое место, к ней подключается детонатор, сверху прикручивается на свое место крышка.

Fat Man представлял серьезную опасность в плане доставки и хранения в готовом к использованию состоянии, правда, даже в самом наихудшем случае опасность была все же меньшая, чем у Little Boy. Критическая масса ядра с урановым отражателем составляет 7.5 кг плутония для дельта-фазы, и только 5.5 кг для альфа-фазы. Любая случайная детонация взрывной оболочки может приводить к сжатию 6.2-килограмового ядра Fat Man'а в надкритическую альфа-фазу. Предполагаемая мощность взрыва от такого несанкционированного срабатывания заряда будет составлять от десятков тонн (грубо говоря, на порядок больше, чем заряд взрывчатки в бомбе) до пары-другой сотен тонн тротилового эквивалента. Но главная опасность кроется от потока проникающей радиации во время взрыва. Гамма-лучи и нейтроны, могут стать причиной смерти или тяжелого заболевания намного дальше зоны распространения ударной волны. Так, небольшой ядерный взрыв в 20 тонн вызовет смертельную дозу облучения в 640 бэр на расстоянии 250 м.

Перевозка Fat Man'а из соображений безопасности никогда не осуществлялась в полностью собранном виде, полную сборку бомбы завершали непосредственно перед применением. Вследствие сложности оружия на этот процесс требовалось по меньшей мере пара дней (с учетом промежуточных проверок). Собранная бомба не могла долго находится в работоспособном состоянии из-за разряда батарей X-Unit'а.

Очертания боевой плутониевой бомбы в основном состоят из конструкции экспериментального Gadget'а, упакованного в стальную оболочку. Две половины стального эллипсоида крепятся к бандажу взрывной системы вместе с X-Unit'ом, предохранители и пусковая электроника размещены на передней стороне оболочки.

Как и в Little Boy, высотным запалом в Fat Man'е служит радиолокационная дальномерная система "Атчис". При достижении зарядом нужной высоты над землей (установленной на 1850+-100 футов) она выдает сигнал к детонации. Кроме того, бомба оснащена еще и барометрическим датчиком, предотвращающим взрыв выше 7000 футов.

Боевое применение плутониевой бомбы.

Окончательная сборка «Толстяка» проходила на о. Тиниа́н.

26 Июля 1945 плутониевое ядро с инициатором отправлено на самолете C-54 с авиабазы Киртлэ́нд на Тиниан.

28 Июля ядро прибывает на остров. В этот день три B-29 отправляются из Киртлэ́нда на Тиниан с тремя предварительно собранными Fat Man'ами.

2 Августа - прибытие B-29. Дата бомбардировки определена как 11 августа, цель - арсенал в г. Коку́ра. Неядерная часть первой бомбы оказалась готова к 5 августа.

7 Августа приходит прогноз о неблагоприятных для полета 11 числа метеоусловиях, дата полета сдвигается на 10, затем - на 9 августа. Из-за сдвига даты, ведутся ускоренные работы по сборки заряда.

8-го утром сборка Fat Man'а завершается, к 22:00 он загружен в B-29 "Block's Car".

9 Августа:

03:47 Самолет взлетает с Тиниана, цель определена как Кокурский арсенал. Пилот - Чарльз Сви́ни (Charles Sweeney).

10:44 - время подлета к Кокуре, но цель не видна в условиях плохой видимости. Огонь зенитной артиллерии и появление японских истребителей вынуждают прекратить поиски и повернуть в сторону запасной цели - Нагасаки.

Над городом оказался слой облачности - как и над Кокурой, горючего оставалось только на один заход, поэтому бомба была сброшена в первый подходящий просвет в облаках в нескольких милях от назначенной цели.

11:02 Происходит взрыв на высоте 503 м вблизи границы города, мощность по данным измерений 1987 года - 21 кт. Несмотря на то, что взрыв произошел на границе населенной части города, число жертв превысило 70 000 человек. Были разрушены и оружейные производства Мицуби́си.

Боевые блоки МБР Трайдент-2 Д-5

Думаю, читателям (в первую очередь, представителям сильного пола) будет интересен иллюстративный материал, касающийся американской боеголовки Mk-24 с термоядерным зарядом W88 для ракеты "Трайдент- 2 - D-5" (на сегодня самой современной у ВМФ США) атомных подводных лодок типа «Огайо». Боеголовка имеет много общего с боеголовкой Mk-12А (термоядерный заряд W-78), которая устанавливается на МБР "Минитмен-3" (ничего более современного, чем МБР «Минитмен-3» шахтного базирования на вооружении у США сегодня тоже нет).

Читатели смогут также увидеть, как происходила постепенная оптимизация формы боеголовок для приобретения ими наилучших баллистических характеристик, смогут сравнить размеры боевого блока W-88 с боевым блоком северокорейской ракеты "Хвасон - 14", при том, что мощность у них примерно одинаковая.

При этом заметим, что боевые блоки нашей ракеты «Булава», как и сама ракета, ни в чём W88 не уступают. Но говорить и писать о ракете «Булава» и её боевых блоках пока рано.

Всё, что представлено на иллюстрациях, тем, кому следует, давно известно и никакой тайны из себя не представляет.