Первый в истории портрет викинга

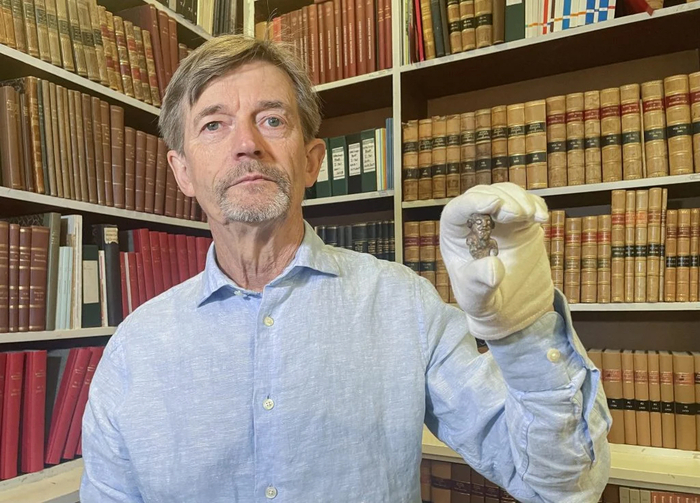

В запасниках Национального музея Дании совершена находка, способная перевернуть наши представления о внешнем облике викингов. Куратору Петеру Пентцу удалось идентифицировать уникальный артефакт, который более двух столетий пребывал в забвении, — скульптурный портрет X века, признанный первым из известных на сегодняшний день изображений викинга.

Этот шедевр миниатюрной резьбы, выполненный из бивня моржа, имеет всего 3 см в длину и представляет собой погрудное изображение мужчины. В отличие от абстрактных или зооморфных орнаментов, характерных для искусства эпохи викингов, данная работа обладает ярко выраженными портретными чертами, фиксирующими уникальную индивидуальность модели.

Иконография образа опровергает устоявшийся стереотип о викинге как о дикаре с растрепанными волосами. Перед нами предстает человек из высших слоев общества, демонстрирующий безупречный уровень ухода за собой. Его волосы аккуратно разделены пробором по центру, борода заплетена в изящную косу, а усы завиты в имперском стиле, что указывает на сложную эстетику и развитую культуру быта.

«Портрет» отличается не только тщательной проработкой деталей, но и удивительной живостью выражения. Образ лишен статичности и монументальности; в нем читается характер и даже настроение. Куратор музея отмечает: «Одним он кажется лукавым, даже «бесовским». Мне же видится, что он только что произнес остроумную шутку».

Исследователи полагают, что фигурка, обнаруженная в 1796 году в погребении воина на территории Норвегии, изначально была создана для королевской игры хнефатафл и, вероятно, изображает конкретного правителя. Выдвинута гипотеза, что моделью мог послужить сам король Харальд Синезубый, известный объединением Дании и обращением ее в христианство. До настоящего момента не существовало ни одного прижизненного изображения этого монарха.

Данное открытие имеет непреходящее значение. Оно не только дает нам редчайший, трехмерный и чрезвычайно яркий визуальный источник, но и кардинально меняет оптику восприятия: от мифа о «диком варваре» к сложному и утонченному обществу с развитым чувством стиля и самопрезентации.

Больше об искусстве в моем Телеграм.