Увлекательная русская демонология. Детские бояки

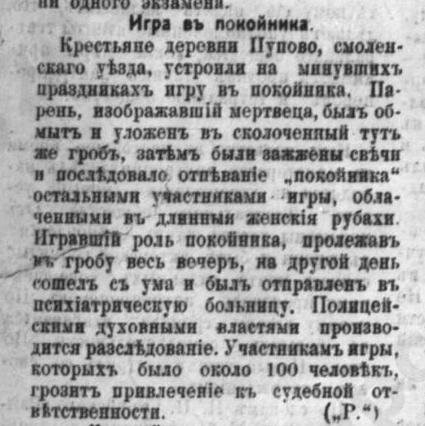

Продолжаем окунаться в удивительный фольклор народов России. Ранее мы рассматривали смертные колыбельные, покойницкие игры. А теперь обозрим немного русских хоррор-персонажей которыми пугали детей и взрослых.

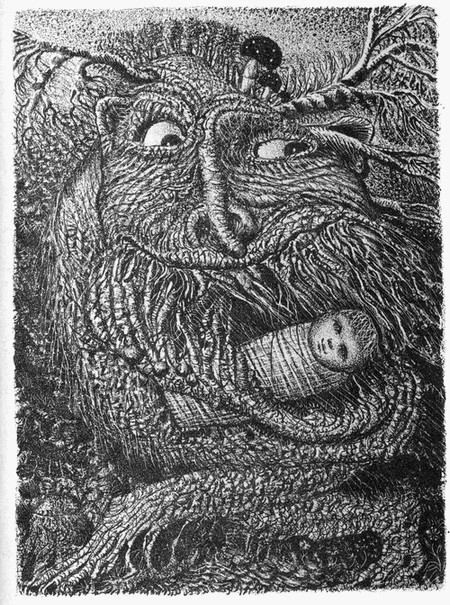

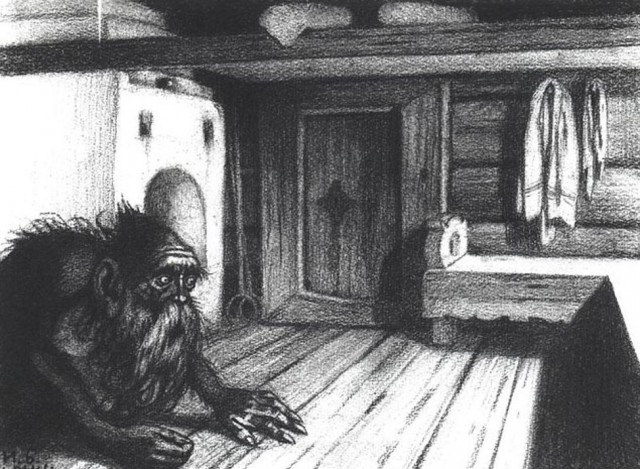

1. Бу́ка

Бу́ка, персонаж славянского фольклора и демонологии (и не только). Чаще всего не имеет определённого облика и соотносится с лешими, домовыми и другими духами. Не издает никаких звуков; обитает в сарае, бане, лесу (местах, где не живут люди). Может выполнять как вредоносные, так и полезные для человека функции. В 19–20 вв. его образ использовался для запугивания маленьких детей в целях получения от них желаемого поведения. Изображался в виде страшилища с огромным открытым ртом и длинным языком, которым он хватает непослушных детей; иногда в шубе.

Ранее в смертных колыбельных мы его описывали:

Баю-бай, баю-бай,

Поди, бука, на сарай,

Поди, бука, на сарай,

Коням сена надавай

Кони сена не едят,

Все на буконьку глядят.

В сюжетах колыбельных песен могут происходить метаморфозы связанные с замещением Буки на ребенка и ребенка на Буку. И это не спроста. По поверьям до определенного возраста ребенок неотрывно связан с мистической стороной жизни и сущность может подселяться в тело ребенка.

Но чаще всего Буку ассоциируют с домовым/дворовым которые, по общераспространенным представлениям, не только покровительствуют хозяйству, но и персонифицируют судьбу обитателей дома, предвещают и даже приносят несчастья, болезни, смерть.

Еще одна грань образа, объединяющего черты буки-морока и буки-домового (покойника, смерти, судьбы) бука -пожиратель, персонаж страшный, гибельный именно для детей. В.Даль видел в нем сходство с римской ламией.

Однако существа, похожие на буку русских поверий, есть у многих народов (у англичан, немцев, норвежцев, латышей).

Некоторые исследователи полагают, что наименование бука — индоевропейского происхождения. Бука — нечто толстое, расплывчатое, уродливое по форме, «букатое». Отметим также, что названия типа Бука (возводимые к обширному индоевропейскому гнезду с корнем — *b(e)u-, bh(e)u — «надувать, отекать, пухнуть, вздуваться, наполняться») в верованиях многих народов имеют преимущественно домовые духи а также черти: ирландское phuka, английское puck, нижненемецкое pook, древнешведское puke, древненорвежское puki—домовой, черт, и тому подобные.

Наименование Бука считают и производным от общеславянского bukati — «реветь, плакать и вообще издавать различные звуки — мычать, реветь, жужжать, бурчать, урчать»; предполагается, что Бука — образование в детской речи от междометия «бу». Пока трудно с абсолютной уверенностью сказать, какая из этих этимологии верна, тем более что облик буки многопланов.

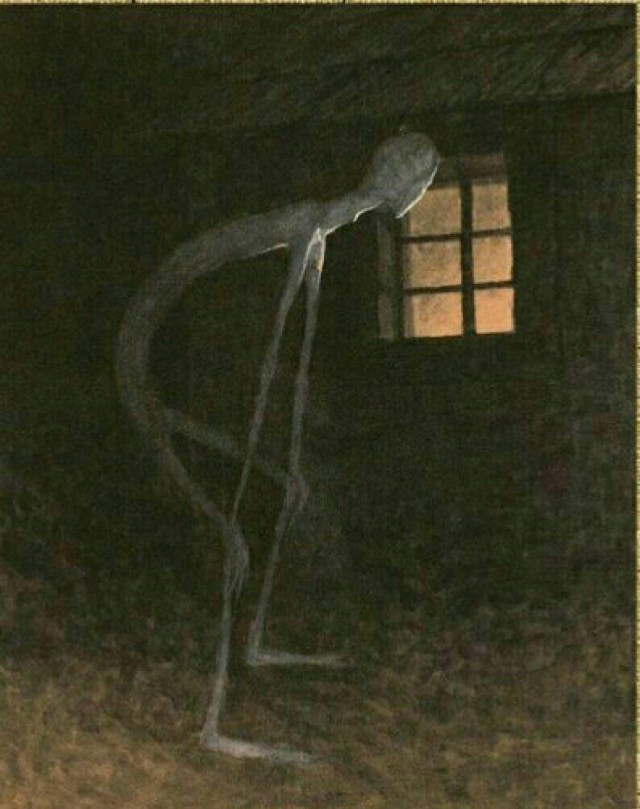

2. Жердяй.

Наверняка вы слышали про такого любопытного персонажа, как Слендермен. Буквально — «тонкий человек». Его придумали участники интернет форума Something Awful в 2009 году, и с тех пор он появился во множестве мемов, крипипаст, игр и фильмов ужасов.

Но у Слендермена есть славянский родственник, который куда древнее и длиннее его, — некто Жердяй. Его описал ещё Владимир Даль в своей книге «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», 1845г.

Жердяй, от жерди — предлинный и претоненький, шатается иногда ночью по улицам, заглядывает в окна, греет руки в трубе и пугает людей. Это какой то жалкий шатун, который осуждён слоняться по свету без толку и должности. Владимир Даль

Даль предполагал, что Жердяй — это вольная переработка русскими крестьянами другого мифического персонажа, Кощея Бессмертного. Обычно он беспокоил жителей домов, у которых ворота выходят на полночь — то есть на север. Чтобы избавиться от непрошеного визитёра, крестьяне молились, постились и использовали свечки, взятые с богослужения в Страстную пятницу, — ими коптили висящий на притолоке над дверью крест.

Впрочем, существуют сказки страшилки, в которых Жердяй, терроризировавший жителей неназванной деревни, в конце концов был побеждён простым солдатом, остановившимся у сестры на побывку. Вояка ударил призрака оглоблей по колену, тот упал, подвергся непродолжительным побоям, после чего убрался из села.

В общем мораль- физическим воздействием можно добиться большего, чем свечками и молитвами.

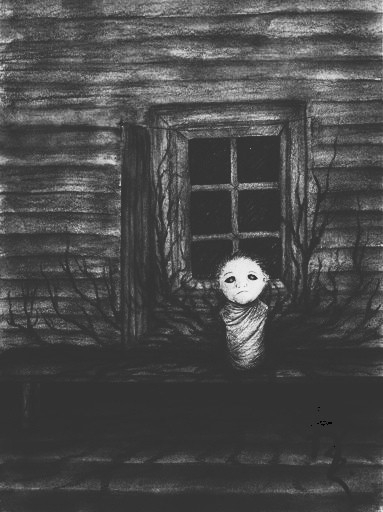

3. Игоша

Игоша, или ичетик, или потерча, — демоническое существо, получающееся из детей, умерших до крещения, или из новорождённых, убитых своими матерями. Сами понимаете, в старину, когда противозачаточных средств ещё не изобрели, в крестьянских семьях случалось всякое.

Вплоть до начала XX века таких детей не предавали земле на кладбищах — вместо этого их могли похоронить под полом или порогом дома, под деревьями или, как заложных покойников, на перекрёстках дорог. А то и просто в болото выбросить. Естественно, ничего хорошего из этого получиться не могло, и из мёртвого младенца материализовывался Игоша.

Описывают его как уродца без рук и без ног, родственного кикиморам. В некоторых характеристиках упоминается, что он ещё и мохнатый. По поверьям, это создание продолжает жить — и даже расти — в доме родителей, ведя себя не добро. Игоша переворачивает все вещи вверх дном, забирает понравившиеся предметы одежды из избы и вытворяет прочие непотребства.

Также он время от времени творчески добавляет звуков в ночное окружение, скрежеща зубами, плача и громко топая. Хотя, возможно, это он бьётся головой об пол — ног то у него нет.

Но не все Игоши ограничиваются мелкими проделками. Некоторые из них умудряются убивать живых людей, в особенности матерей с детьми, и отсутствие рук и ног им не мешает. По поверью, если женщина выйдет на улицу на младенческие крики, которые издаёт это создание, то она заболеет и умрёт.

Чтобы утихомирить Игошу следовало класть ему столовые приборы и порцию еды за обедом, а также периодически бросать в окно шапку, рукавицы или что нибудь в этом духе. В общем, демонстрировать, что вы считаете его не мелким пакостником, а настоящим домовым. Тогда он прекратит паранормальную активность в доме. Но более эффективный вариант — покрестить Игошу и дать ему имя, чтобы тот мог упокоиться с миром.

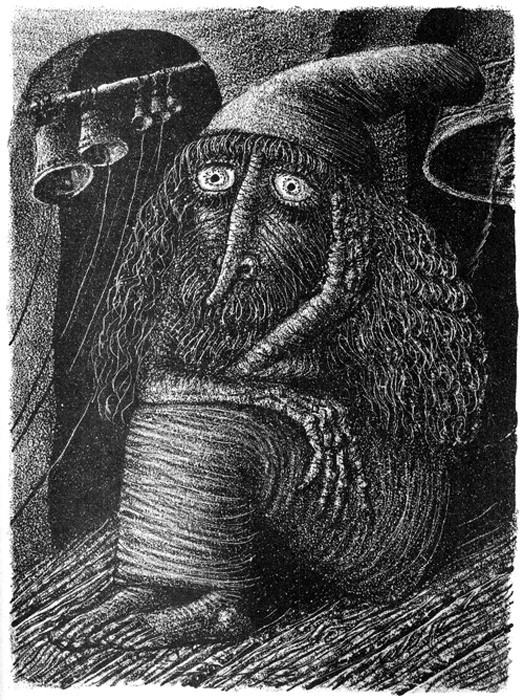

4. Колокольный ман

Колокольный ман или колькольный мертвец — это нечистый дух, вселившийся в тело мертвого колдуна, из тех, кого не принимает земля после смерти. Если в полночь забраться на колокольню, можно увидеть его сидящим в углу, в красном колпаке. Сорвешь с него колпак — будешь маяться всю жизнь: каждую ночь колокольный мертвец будет ходить под окнами, прося надеть колпак, а станешь надевать — тут и придушит злой колдун.

Колокольным мужиком называется также привидение, боящееся колокольного звона и падающее вниз во время первых трех ударов набата, — поэтому многие осеняют себя крестным знамением только при четвертом ударе.

Зачем он залезал на колокольню- о том уж неизвестно.

Вообще колокольни считали местами страшноватыми, особенно ночью, а сами удары колокола наделялись волшебной силой. Не зря же колокольным звоном разгоняли градовые тучи, а больного или испорченного человека ставили под колокольный звон в надежде, что обуявший его нечистый дух не выдержит и убежит. Ночью церкви, часовни, колокольни служили прибежищем упырей, живых мертвецов и чертей, исчезающих с первым криком петуха. В некоторых местах, к примеру, было принято креститься только при третьем ударе колокола, потому что на звоннице якобы находится черт, который сидит и крепится, но при третьем ударе падает на землю.

Обычно ман просто сидит на верхотуре и пугает всех своим отталкивающим внешним видом. Но если спровоцировать его необдуманными действиями на агрессию — может и убить.

В рассказе, записанном на Вологодчине, одна девица якобы на спор пошла ночью на колокольню рядом с кладбищем (плохая затея, очень плохая затея). Она поднялась по лестнице и обнаружила там мертвеца в красном колпаке. Девушка сорвала с него головной убор и убежала, а дома стала хвалиться перед подругами новообретённым аксессуаром.

Естественно, ман проследовал за девушкой до её апартаментов и начал ломиться в двери, требуя колпак назад. Напуганные подружки уговорили девицу выйти к визитёру и вернуть украденное. Ну а наутро, как можно догадаться, её обнаружили мёртвой во дворе.

В общем в сказке есть мораль- не твое- не бери.

5. Огненный змей

Допустим в мифологии средневековой Европы существовали демоны, называемые инкубами. Они приходили по ночам к женщинам, чтобы воспользоваться их доверчивостью и вступить с ними в интимную связь. Наличие супруга им при этом не мешало.

Но и аналогичный персонаж есть так же в русском фольклоре — его называют огненный змей, змей любак, прелестник или маньяк.

Этот персонаж немного выбивается из ряда бабаек, но, сцука, интересный. Добавим.

Когда это существо летает в воздухе, оно похоже на змея. Но, приземлившись, оно приобретает человеческий облик. Возможно, на формирование внешнего вида персонажа повлияли метеоры.

Когда русские крестьяне видели падающую комету, то говорили: «Маньяк пролетел».

Огненный змей залетал в печные трубы к женщинам, недавно потерявшим супруга, или незамужним девицам, чрезмерно тоскующим от одиночества, и превращался в «сердечного друга». А затем соблазнял жертву — так происходило ночь за ночью. Со временем женщина сходила с ума, начинала разговаривать сама с собой, чахла и умирала.

По этой причине за одинокими женщинами присматривали соседи, и когда замечали, что молодая вдова говорит сама с собой, считали, что к ней прилетает огненный змей. Тогда соседи начинали спасать женщину, поскольку если этого не сделать, то она вскоре умрёт.

Периодически, как и всякий нормальный ухажёр, змей дарил дамам подарки: драгоценности и украшения, а также угощал их изысканными яствами. Правда, после восхода солнца ювелирные изделия становились черепками и булыжниками, а пряники — навозом.

Если женщину угораздило зачать от змея, беременность длилась ненормально долго — до трёх лет. В итоге рождалось чудовище с холодным студнем вместо тела, копытами и глазами без век. Либо наружу и вовсе выходил песок и угли.

Распознать соблазнителя можно было, потрогав его за спину. Если там нет позвоночника — значит, вы встречаетесь со змеем. Если позвоночник есть, а гостинцы всё равно превращаются в навоз, значит, ваш ухажёр — человек, но с очень странным чувством юмора.

Избавиться от змея можно было, надев на него крест или же введя в состояние когнитивного диссонанса. Так, в одной быличке женщина, решившая спровадить демонического ухажёра, превратившегося в её мёртвого мужа, одела своих детей, мальчика и девочку, в свадебные наряды и повела в церковь.

Змей удивлённо спросил, что это всё значит, и крестьянка ответила, что брат берёт сестру в жёны. Демон заявил: «Да разве же такое бывает?» На что его жертва невозмутимо парировала: «А разве бывает, что мёртвый муж к живой жене ходит?» Змей не нашёлся, что ответить, и исчез.

Мифы об огненном змее встречаются в сербских эпических песнях, в русских былинах, сказках и заговорах, а также в житийной «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая основана на фольклорном материале.

К огненному змею относится сюжет о его преступной связи с женщиной, от которой рождается сын, впоследствии побеждающий своего демонического отца.

В заговорах упоминается как помощник, имеющий возможности внушить страсть женщине.

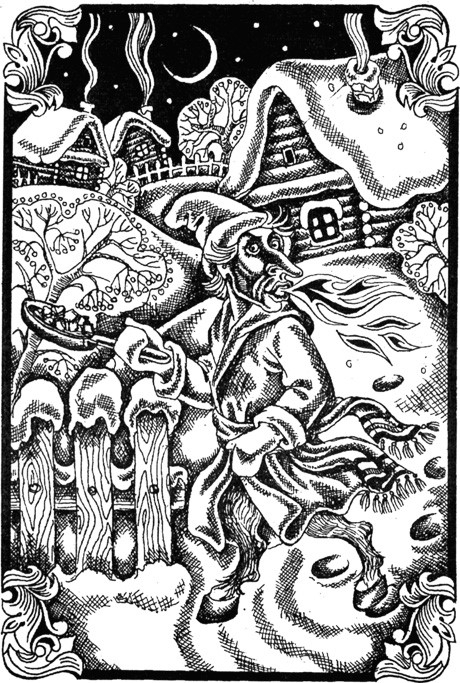

6. Шуликуны

Шуликуны — это малоприятные создания, которые упоминаются в поверьях населения севера Европейской части России, Прикамья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Скорее всего, они как то связаны с якутскими мифологическими персонажами сюллюкюнами.

Шуликуны относятся к так называемой «святочной нечисти». Эти духи якобы выходили из воды на землю перед Рождеством, а после Крещения ныряли обратно в свои проруби.

По легендам, эти ужасные создания были некогда детьми, отвергнутыми или погубленными своими матерями. Времена тогда были тяжёлые, и лишний рот в семье приветствовался не всегда.

Утопленный некрещёный младенец превращался в поистине адского монстра. Во время Святок озверевшие шуликуны бегали по улице, отрастив козлиные ноги, и изрыгали пламя изо рта. Ростом мёртвые дети были «с кулачок», но нехватку габаритов компенсировали тяжёлым вооружением: раскалёнными сковородами с углями и железными крюками. Этими приспособлениями они пытались «закрючить и сжечь» всех несчастных пьяниц и прохожих, которым не посчастливилось попасться им на пути.

Шуликуны не только перемещались пешком, но и разъезжали на лошадях верхом, на санях, в ступах и даже на горячих печах. Чтобы не допустить этих существ в избу, хозяйки выпекали кресты из хлеба.

Поскольку шуликуны обитали в воде, а бродить по земле могли лишь зимой, им приходилось носить остроконечные железные шапки. Зачем? Чтобы пробивать лёд перед всплытием.

Мифологические рассказы повествуют, как правило, не об одном, а о многих шуликинах. Действительно, по поверьям, они всегда живут и ходят по деревням артелями. Поселяются они обычно в заброшенных строениях, но могут проникнуть и в избу, если хозяйка не испечет креста из хлеба. В таком случае их бывает очень трудно выжить из избы. В Пермской губернии рассказывали, что шуликуны на Святки толкутся ватагами на перекрестках дорог или около прорубей. Иногда их можно увидеть и в лесу.

По отношению к человеку шуликуны выступают как мелкие пакостники. Они дразнят подгулявших пьяных мужиков, кружат их и толкают в грязь или сугроб, иногда не причиняя никакого серьезного вреда. В Тобольской губернии ленивой пряхе, которая до Святок не успела сделать свою работу, говорили: «Шуликин утащит кудельку!», а подчас, что утянет и ее саму, а в Новгородской говорили: «Шуликин в кудель насрёт». Во многих местах верили, что шуликины похищают вообще все оставленное в избе или амбаре без благословения: и вещи, и съестные припасы. Несмотря на общую специфику деятельности шуликинов как мелкого вредительства, людям все же известны рассказы и о том, что они могут заманить человека к проруби и утопить в реке. В некоторых местах рассказывали, что они своими острыми шапками долбят лед и пихают человека в воду.

По поверьям, ночами шуликины бегают по деревне и заглядывают в окна, пугая детей. Поэтому ими взрослые часто стращали детей, если те плакали ближе к ночи или хотели куда-нибудь уйти далеко от дома. Обычно в таких случаях говорили:«Спи, а то шуликины придут». В сибирских деревнях детворе наказывали: «Не ходи в лес — шуликин (шуликун) пымает». Вот способ святочного гадания на коже: девушки бежали ночью на перекресток дорог или лед замерзшей реки, расстилали коровью кожу, садились на нее, и, произнеся магическую формулу, зажмурившись, ждали знаков своей будущей судьбы. Нужно было обязательно очертить вокруг кожи магический круг, непроходимый для нечистой силы. Этот способ гадания считался очень страшным, рассказывали, как "шуликины кого-то на коже в пролубь потянули..

О них потихоньку рассказывали на посиделках в святочные вечера. И вот после таких рассказов "бабы говорят:

"Пойдите, девки, на коже погадайте!" Дак они пошли на лед, очертили (кожу), а хвост не очертили. Их и поташшило за хвост к проруби. Одна догадливая была девушка, быстро очертила хвост, да на шее крестик был - его к хвосту привязала. Ну и отпустило" ([АМАЭ. Д. 1621. Л. 52] Архангельская обл., Вельский р-н, с. Благовещенск, 1988 г.).

7. Баечник

Баечник (перебаечник) — злой домашний дух. Появляется баечник после рассказанных на ночь страшных историй о всякой нечисти. Ходит босым, чтобы не слышно было, как он стоит над человеком с протянутыми над головой руками (хочет узнать, страшно или нет). Будет водить руками до тех пор, пока рассказанное не приснится, и человек не проснется в холодном поту. Если в это время зажечь лучину, то можно увидеть убегающие тени, это — он, баечник.

В отличие от домового, с баечником лучше не заговаривать, иначе можно опасно заболеть. В доме обычно их четыре-пять.

Самый страшный — усатый перебаечник, у него усы заменяют руки. Защититься от перебаечника можно старинным заклятием, но оно, к сожалению, давно забыто.

Страшилка от баечника:

" На берегу черной-пречерной реки стоит черная-пречерная гора. На черной-пречерной горе стоит черный-пречерный дом. В черном-пречерном доме стоит черный-пречерный гроб. В черном-пречерном гробу лежит черный-пречерный мертвец. Отдай мое сердце! …Весь вечер братья рассказывали друг другу страшные сказки. Потом младший долго-долго не мог уснуть, а как только забылся сном, сразу привиделось: и черная гора, и черный дом, и черный гроб. Вот-вот откроется крышка и раздастся крик мертвеца! Открыл мальчик глаза и чуть сам не закричал от ужаса: в темноте стоит над ним какой-то усатый человечек и водит усами и руками в темноте. Читать также Банник — Кто ты такой? — сам себя не слыша спросил мальчик. Усатый громко захохотал и исчез. На крик прибежали взрослые и долго не могли успокоить перепуганного малыша. Пришлось матушке просидеть рядом всю ночь. А утром он заболел. И знаете почему? Потому что заговорил с тем страшным, усатым. Ведь это был не кто-нибудь, а баечник!"

Как защититься от баечника? Как в прочем от остальной домашней нечести- дать поесть. Это может быть подношение в виде хлеба и молока, оставленных в укромных местах дома. Также рекомендуется время от времени чистить дом и поддерживать порядок, ведь баечники проявляются там, где царит беспорядок и пренебрежение. Считается, что доброе отношение к дому и уважение к традициям могут предотвратить появления этих зловредных духов.

Вот такэ малята. На сегодня все. Всем добра.