Кто и зачем рисует круги на полях

Круги на полях — странные узоры, которые по ночам появляются на засеянных землях. Конспирологи часто приписывают их пришельцам.

Сейчас тема загадочных кругов на полях стала сходить на нет, а ведь в конце XX века она была на первых полосах изданий, которые писали об уфологии и всём неопознанном.

Конспирологи и сейчас продолжают утверждать, что причиной идеально ровных окружностей на ячменных и пшеничных полях являются НЛО, которые любят топтаться в посевах, аки вольные кони.

Но на самом деле виноваты в кругах вовсе не внеземные цивилизации, а ветры, животные, древние сооружения, и, конечно же, сами люди.

Колышек, веревка и мотоблок

Первые упоминания о таинственных кругах историки нашли еще в XVII веке в Англии, где вышла брошюра «Дьявол-косарь». На ее обложке была нарисована фигура с рогами и копытами, а вокруг нее два овала положенной оземь травы.

Другой предвестник кругов — случай, который произошел в Австралии в 1966 году. Там местный фермер рассказал, как заметил НЛО, поднимавшееся из болот. Когда он пришел посмотреть на место старта, то увидел пятно из примятой травы идеально круглой формы.

Ну а самый бум геометрических странностей на посевах случился в конце 70-х годов прошлого века в сельской местности на юго-западе Англии. Там круги стали появляться с завидной частотой, и долгое время никто не мог предположить причину их возникновения.

Разумеется, главной стала версия летающих объектов из чужих галактик, которые таким нехитрым способом оставляют человечеству некие таинственные послания. Их цивилизации еще предстоит разгадать.

Однако в 1991 году в британской прессе вышло интервью двух друзей — Дейва Чорли и Дага Бауера — которые сознались в том, что круги рисовали они. Зачем? Да просто вдохновившись рассказом того самого австралийского фермера и всеобщей волной интереса к НЛО в мире.

При помощи колышков и веревок друзья несколько лет создавали круги посреди посевов овса и пшеницы, а когда поняли, что на их творение не обращает никто внимания, не бросили это занятие, а наоборот увеличили масштаб.

Применив технику (а именно мотоблок), они стали рисовать круги гораздо большего диаметра. И делали это до тех пор, пока про таинственные фигуры не стали писать все британские газеты.

«Круг, конечно, инопланетный»

Однако разоблачение легенды ни на что не повлияло — люди продолжали верить, что над полями то и дело появляются летающие тарелки, а количество специалистов по уфологии росло в прогрессии.

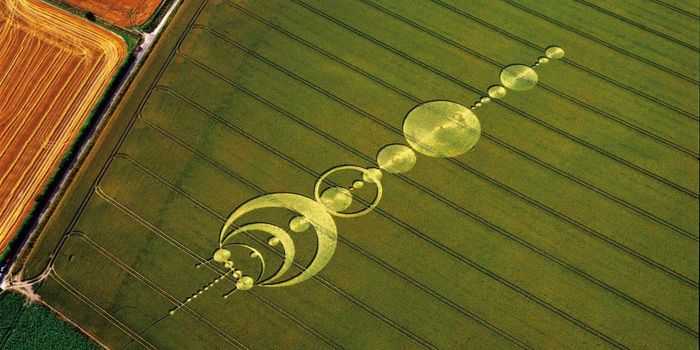

Постепенно форма кругов и их размеры стали всё более вычурными. Самой впечатляющей фигурой можно считать ту, что появилась в 2001 году в английском графстве Уилтшир недалеко от сакрального Стоунхенджа. Она имела диаметр 450 метров и состояла из 400 маленьких кругов.

И глядя на такие «проделки НЛО», уже совсем не верилось во внеземной их характер, так как круги на полях превратились в настоящее искусство, в котором их создатели соревновались в вычурности и масштабе своих творений. Но разочарованные уфологи и не думают сдаваться, во всяком случае в России.

Так, в 2001 году корреспонденты «Комсомольской правды» провели эксперимент, создав в Подмосковье при помощи веревки и мотоблока небольшой круг диаметром 30 метров.

Потом они привезли к нему уфологов, которые, немного помявшись, в итоге сошлись на том, что вероятность приземления НЛО в этом месте составляет 95%. «Круг, конечно, инопланетный. Подделки совсем не такие», — уверенно заявляли «эксперты».

Но пока уфологи отстаивают свою правоту, а газеты публикуют снимки симметричных и, чего уж греха таить, красивых фигур на колосящихся полях, владельцы этих самых полей в ярости — гибнет урожай, уменьшаются прибыли.

По сути, авторы кругов — хулиганы, которые сознательно портят чужое имущество. Делают это они всегда ночью, когда риск быть замеченным минимален. И британским фермерам (а большинство таких творений массово так и не вышло за пределы Альбиона) пришлось научиться бороться с вредителями на своих полях.

Они стали устанавливать видеокамеры, способные различать картинку в темное время суток. И это дало эффект — несколько раз «растительных художников» ловили и штрафовали на круглую сумму. После этого количество кругов резко снизилось. Сегодня такими художествами занимается все меньше и меньше людей.

Вихри, кенгуру и древние цивилизации

Но круги продолжают появляться, причем не только в Британии. Да, не такие идеальные и симметричные, но все же хорошо заметные. И тут человек уже ни при чем. Есть несколько причин, каждая из которых действует в своем географическом регионе.

Первая — микроторнадо. Они весьма характерны, что для юга Англии, что для серединных штатов США. В этих вихрях воздух вращается по часовой стрелке, приминая растения. Кроме того, такие микроторнадо обладают электрическим зарядом, из-за чего частицы пыли в них излучают свет. Это объясняет показания свидетелей, которые рассказывают про светящиеся огни в полях.

Вторая причина — безумные животные. Именно они виноваты в появлении геометрических фигур на полях в Тасмании. Вот только ложатся в круг не злаковые культуры, а маковые. Дело в том, что в Тасмании фермеры выращивают опиумный мак для фармкомпаний. На эти поля в январе-феврале, когда становится мало корма, прискакивают голодные кенгуру.

Они употребляют маковые коробочки с семенами, а потом впадают в наркотический транс. Безумные животные кружатся по полям, вытаптывая все на своем пути.

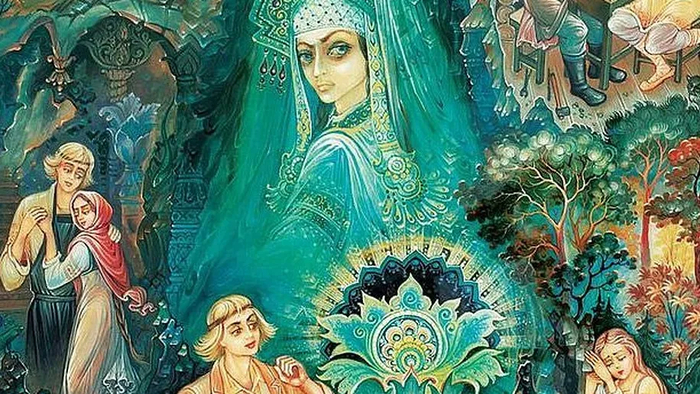

Некоторые сложные фигуры на полях — действительно следы разумных цивилизаций, только не инопланетных, а древних земных. Дело в том, что над местами древних поселений или культурных очагов плодородный слой почвы весьма тонок. Из-за этого злаки растут хуже и быстрее высыхают в жаркую погоду.

В итоге на полях, под которыми располагаются древние постройки, образуются темные и светлые полосы, повторяющие контуры сооружений. Не бог весть какая причина, да и именно к кругам не имеющая особого отношения, но она хотя бы может служить хорошей подсказкой для археологов.

Чаще всего такие места находили в Месопотамии — колыбели цивилизации, которая большей частью расположена на территории современного Ирака.