Приветствую всех заглянувших!

Особенно приветствую своих подписчиков. Как старых, так и, особенно, новых.

Я, конечно, повторяюсь, вы уже все в курсе, но таки да -

Итак, мы поговорили о пушках, мы поговорили о пистолетах и даже ружьях.

Многоствольных ружьях.

Однако прогресс не стоял на месте. И пришло время оружия, меньшего по калибру, чем пушки и большего, чем ружья и пистолеты. И гораздо более эффективного.

Помните многоствольные пушки-рибадекины? "Десница дьявола", "Орган" - залповые системы, стреляющие из пяти и более стволов каменным дробом, картечью, пулями?

Они были хороши для своего времени, чертовски хороши - они выкашивали ряды противника одним залпом, а уж если их было много...

Картина разрушений получалась очень впечатляющей.

Недаром их так "поэтично" называли...

Однако у этих систем были и недостатки. Они были дороги, сложны в изготовлении...

А самое главное - они чудовищно медленно перезаряжались.

Каждый ствол нужно было пробанить мокрым шомполом, удаляя несгоревшие частицы пороха, засыпать новую порцию "огненного зелья", прибить порох пыжом, заложить новый заряд, насыпать пороховую мякоть на затравочную полку - и лишь потом снова навести и уже совсем потом стрелять.

Зачастую рибадекины могли выстрелить один, максимум - два раза, - а потом в бой вступала пехота.

Всё поменялось, когда появился Его Величество унитарный патрон.

Напомню, что унитарным называется патрон, в котором гильза, пуля, пороховой заряд и инициирующий заряд объединяются в одно целое. У первых унитарных патронов была бумажная гильза, а капсюль был отдельной деталью и надевался на брандтрубку, но уже и такие патроны очень сильно ускоряли процесс заряжания оружия. У бумажных патронов был недостаток - они сильно зависели от погодных условий и вообще боялись излишней влаги.

Вскоре были изготовлены унитарные патроны в латунной гильзе.

И вот после этого на поле боя, поскрипывая колёсами, выкатились они - митральезы.

Ничего не напоминает, кстати?

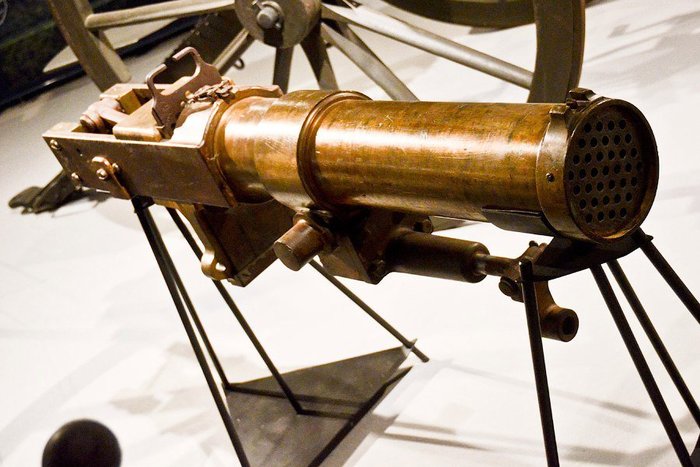

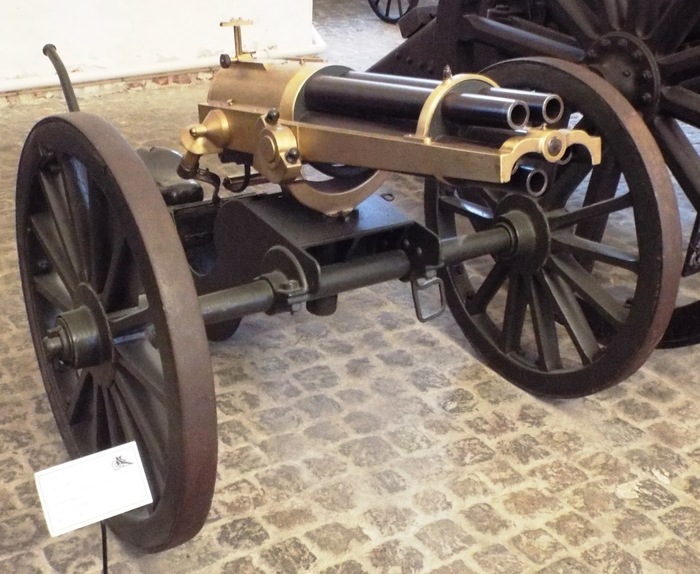

Да, тот самый "средневековый" орган, только уже с нарезными стволами и заряжается с казённой части.

Этот экземпляр находится в военном музее в Брюсселе.

А вот его "собрат по разуму" уже из Стамбула.

Однако принято считать, что первой митральезой было многоствольное орудие бельгийского оружейника Туссена Фафшампса. Позднее его образец был творчески доработан и принят на вооружение французской армии под названием "Митральеза Монтиньи".

Мы видим, как расчёт заряжает митральезу кассетой с патронами.

Согласитесь, это гораздо быстрее, чем заряжать каждый ствол по отдельности...

Идея имела несомненный успех и идею подхватили.

Вот мы видим на снимке китайских солдат, стоящих у аналога митральезы Монтиньи, правда, без кожуха на блоке стволов. Подпись к нему гласит, что он сделан в Нанкинском арсенале в 1865 году.

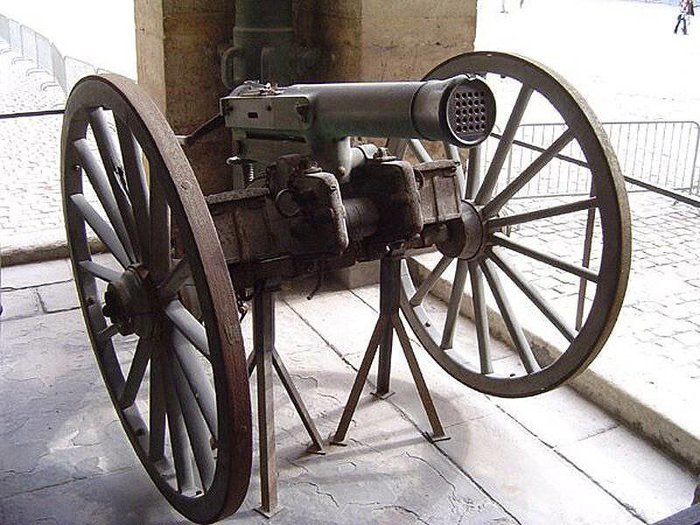

Близким родственником этого орудия можно считать митральезу системы Ж. Б. Вершера де Реффи.

Вот митральеза Реффи из музея Армии в Париже

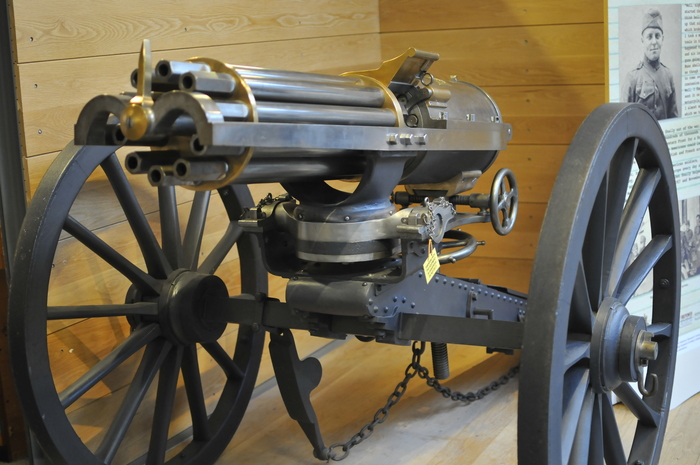

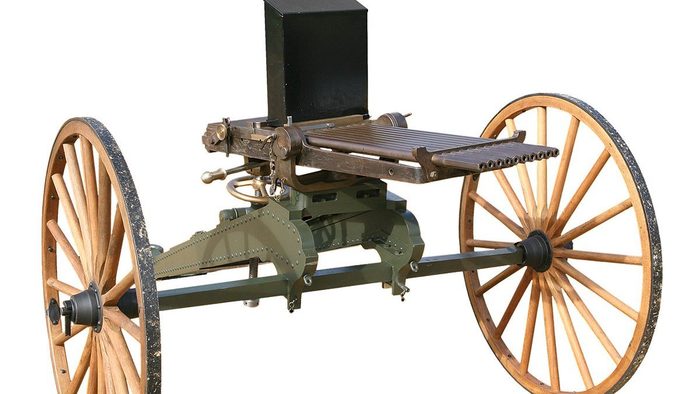

А вскоре на сцену выходит доктор Ричард Джордан Гатлинг с идеей Револьверной Пушки (Revolving Battery Gun). Запатентована она была в 1862 году.

Картечница Гатлинга снабжена расположенным сверху магазином с гравитационной подачей боеприпасов (без пружины). В течение цикла поворота блока стволов на 360° каждый ствол делает единственный выстрел, освобождается от гильзы и заряжается вновь. За это время происходит естественное охлаждение ствола. (с) Вики

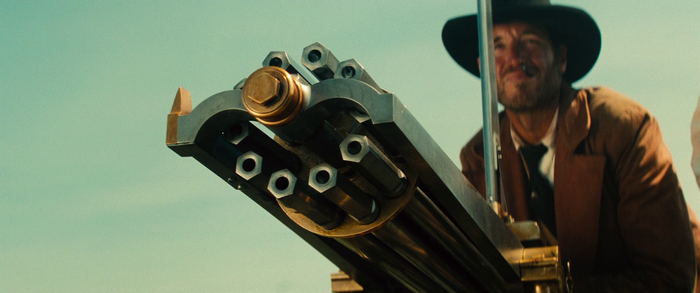

Впоследствии эта конструкция совершенствовалась, год от года, экземпляр к экземпляру. Практически все из нас видели эти прообразы пулемётов в различных вестернах, фильмах про американскую гражданскую войну Севера и Юга...

И даже сейчас производят реплики картечницы Гатлинга, правда, под меньший, например, пистолетный калибр ))

Однако было бы несколько несправедливым упомянуть Гатлинга и не вспомнить о его не то чтобы конкуренте, а, скорее, последователе - Бенджамине Гочкиссе.

Всего пару лет спустя после появления на свет Гатлинговской многостволки Бенджамин Гочкисс представил свою пятиствольную многозарядную пушку.

Согласитесь, калибр чуть-чуть побольше винтовочного!

Она действовала по тому же принципу - под собственным весом снаряд падал в казённую часть орудия, происходил выстрел, блок стволов проворачивался, заряжался следующий ствол.

Российская империя приобрела свыше 150 пушек Гочкиса, а в 1886 году было принято решение начать производство этих пушек на Тульском оружейном заводе. Стволы для них изготовлял Обуховский завод.

Примерно в то же время американский оружейный мастер Фаррингтон на заводе Лоуэлла в штате Массачусетс задался целью создать картечницу, превосходящую систему Гатлинга. Можно сказать, что ему это удалось.

В его орудии также имелся блок стволов, однако, стрельба велась из одного ствола до тех пор, пока он не нагревался. Далее вручную стволы проворачивались до следующего - и огонь вёлся уже из него. Таким образом достигалась значительная скорострельность, а также и меньший нагрев стволов, что давало лучшую кучность и точность выстрелов.

Более того, картечницы Фаррингтона приняли участие в Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева и очень хорошо проявили себя при отражении массированных атак туркменской кавалерии 7 июля и 28 декабря 1880 года, а также 4 января 1881 года.

Забавным можно счесть тот факт, что в США не сохранился ни один экземпляр картечницы Фаррингтона, зато они выставляются в в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга и в Стамбульском музее турецких вооруженных сил.

Кстати сказать, на вооружении Российского флота нашлось место и "органам".

Шведские оружейники Пальмкранц и Вильборг изготовили своё многоствольное орудие именно по этой старинной проверенной схеме.

Картечница Пальмкранца и Вильборга имела десять стволов, располагавшихся горизонтально в один ряд и закрепленных в раме с цапфами. В задней части рамы имелась коробка, имевшая откидную крышку и содержащая в себе все необходимые механизмы.

Комиссия представителей Морского ведомства отмечала, что механизм картечницы «замечательно простого устройства», доступный для осмотра и смазки и в этом отношении значительно превосходит картечницу Гатлинга.

Тем не менее, именно картечница Гатлинга стала, если можно так выразиться, символом эпохи.

Сильно впоследствии ручной привод сменился электрическим, сменялись фирмы-производители, менялся патрон и калибр стволов, но и по сей день зачастую "Гатлингом" - Gatling Gun - прозывают многоствольные пулемёты с вращающимся блоком стволов.

На сегодня, наверное, всё. Про современное многоствольное оружие мы поговорим в следующем посте.

А пока - аффтар искренне благодарит всех, кто выложил фото, видео и информацию, без которых этого поста бы не было.

И если этот пост хотя бы кому-то пришёлся по душе - это значит, что свою задачу на сегодня я выполнил.

Засим остаюсь искренне ваш, fenrirvolk1984.

Всем хороших длинных выходных!