Флора и фауна

Телёнок с двумя мордами родился на ферме в США

Об этом пишет Daily Star. Вероятность такого случая составляет 1 на 400 миллионов.

У животного две морды, два рта и две пары глаз. Вопреки прогнозам, телёнок выжил и пытается учиться ходить, а пищу принимает в буквальном смысле в два рта, которые соединяются общим горлом. Все остальное у животного в норме.

Ветеринары говорят, что жизнь телёнка не будет долгой, но тем, что он выжил, он уже побил все рекорды — шансы на это были меньше, чем сорвать джекпот в лотерее.

Весна — время линьки. Как я справляюсь с тонной шерсти в квартире?

Сижу я как-то дома, пью чай, никого не трогаю. И тут мой взгляд цепляется за нечто на полу... Перекати-поле! Из шерсти! Это значит, пришла весна. У человека с живностью дома она начинается именно так — с огромной кучи шерсти. Стоит первым лучам тёплого солнышка пробиться сквозь зимние тучи, все кошки и собаки разом решают линять. Пылесос-то, конечно, я включила, но эту проблему нужно решать на корню. Точнее, на собаке.

Вариантов было три. От первого я отказалась сразу, всё-таки продавать собак и переезжать в другую страну из-за кучи шерсти дома звучало слишком радикально.

Вторым вариантом было отвезти собак в зоосалон неподалёку, что рекламирует «супер-процедуры, которые закончат линьку питомца вот прямо сейчас, без смс и регистрации». И не будь я в собачьей теме уже пару лет как, то реклама бы однозначно подействовала. Но это только кажется очень круто, мол, один раз заплатил — и потом никакой шерсти! На самом деле, нет такой процедуры, что сможет навсегда избавить вас от пылесосного рабства.

Так, одна из процедур под названием «экспресс-линька» представляет собой многоэтапный уход за мехом животины. Никакой магии, вначале зверя расчёсывают, затем купают, наносят на шерсть всякие масочки-бальзамы, ждут, снова купают и сушат. После всей косметики отмершие перелинявшие волоски прекрасно «выбиваются» компрессором — специальным мощным феном, который под большим давлением сушит мех.

А некоторым породам никакой груминг не нужен. Например, собаки, чья шерсть укладывается в дреды, не сбрасывают шерсть. Весь выпавший волос сам закручивается в «косички». Хозяину нужно лишь расплетать их на отдельные дреды.

Да, вся лишняя НА ДАННЫЙ МОМЕНТ шерсть из собаки/кошки удалится. Эффективно. Но не забывайте, линька — процесс не одного дня. А некоторые звери так вообще круглый год линяют из-за проблем со здоровьем, нарушения температурного режима, гормональных сбоев и кучи всего остального. Так что вполне вероятно, что через недельку-другую ваш питомец вновь начнёт посыпать дом волосками.

Вторая процедура, что навязывают в зоосалонах — это обычная стрижка. Нет шерсти — нет проблем! Железная логика. Только вот без шерсти у зверя могут начаться куда бо́льшие проблемы, чем ваша ежедневная уборка. У собак с двойным мехом (а это очень длинный список пород) после стрижки нарушается терморегуляция, повышается склонность к ожогам, обморожениям кожи и появляется риск алопеции. Это такая бяка, когда шерсть выпадает и больше не растёт. Бывает не часто, но практически не лечится. У кошек бонусом ко всем этим приключениям могут случиться проблемы с психикой. Оно вам надо?

Такие "причёски" выглядят крайне креативно, но для животного это большой стресс. Как физический, так и психологический.

Вот и мне было не надо, так что я решила проблему по-старинке. Допила чай, собралась с силами, морально подготовилась. А дальше, пуходёрка, расчёска — и вперёд! Да, это сложно и может быть даже трудно, но каждый владелец может самостоятельно научиться справляться с линькой своего зверя. Расчесал, помыл шампунькой, высушил, и готово! Да, минус спина и плюс генеральная уборка комнаты, но ведь главное — вы справились!

Конечно, какой вариант подойдёт питомцу, решать только вам. Проще всего во время активной линьки примерно раз в несколько недель отвозить животину в зоосалон на экспресс-линьку. Дорого, но никаких хлопот. Самим чесать намного дешевле, но это уже насколько хватит вашего и собачьего терпения.

Государственная защитная лесополоса

Фрагмент защитной лесополосы и поля. Фото: Белавин Андрей отсюда

Ставропольский край.

Что общего у якутской коровы, медведя и летучей мыши?

Что общего у якутской коровы, медведя и летучей мыши? Мутация одного из генов, связанного с работой сердца. Благодаря этой мутации якутские коровы не мерзнут при температуре минус 60℃ и могут ночевать в снегу. Такой же ген есть у животных, впадающих в зимнюю спячку.

К такому выводу пришли учёные Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН (Новосибирск), изучившие геном коровы якутской аборигенной породы. Мутация появилась у животных в ходе эволюции как механизм приспособления к сильным морозам.

Учёные уверены, что это открытие имеет большой потенциал и не намерены останавливаться на достигнутом. Для дальнейших исследований они создали генетическую линию мышей с аналогичной мутацией в том же гене, чтобы определить их восприимчивость к низким температурам.

В будущем это позволит повысить устойчивость коров к холодам в регионах с холодным климатом.

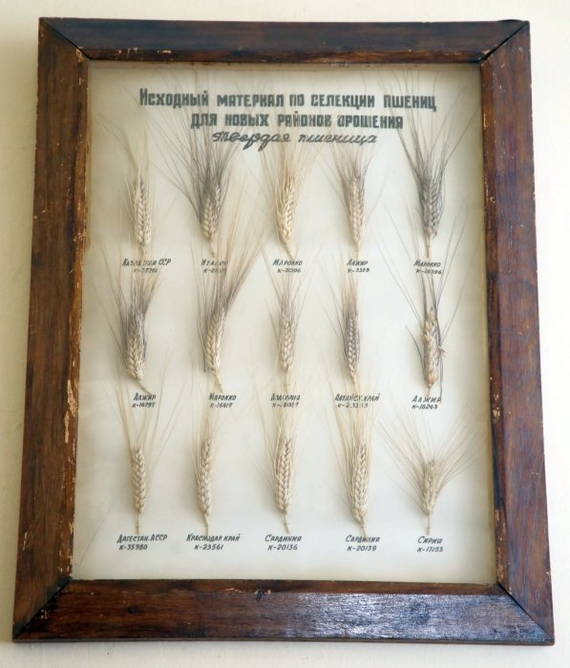

Ученые Всесоюзного института растениеводства (ВИР) Н.И. Вавилова совершили выдающийся подвиг во время осады Ленинграда

ВИР обладал огромным фондом ценных зерновых культур и картофеля. Чтобы сохранить ценный материал, который помог восстановить сельское хозяйство после войны, селекционеры, работающие в институте, не съели ни единого зернышка, ни одного картофельного клубня. А сами умирали от истощения, как и остальные жители блокадного Ленинграда.

Зерно на вес жизни.

Выдающийся ученый-генетик Николай Иванович Вавилов собирал уникальную коллекцию генетических образцов растений на протяжении двадцати с лишним лет. Он бывал в разных уголках мира и отовсюду привозил самые редкие и необычные культуры. Сейчас коллекция из сотен тысяч образцов зерновых, масличных, корнеплодов и ягод оценивается в триллионы долларов. Этот фонд остался нетронутым до конца войны, благодаря подвигу сотрудников ВИРа.

До сих пор неизвестно точное количество человек, работавших в то время в институте. Как и остальным служащим, им ежедневно выдавали по 125 граммов хлеба.

Ослабленные холодом и голодом ученые до последнего оберегали бесценный семенной фонд от воров и крыс. Грызуны пробирались на полки и сбрасывали оттуда жестяные банки с зернами, от удара они открывались. Сотрудники института стали соединять несколько банок между собой с помощью веревок — сбросить или открыть их стало невозможно.

Чтобы семена не испортились, нужно было сохранять температуру в помещениях хотя бы на нулевой отметке и топить самодельные печи.

Блокаду не пережили только теплолюбивые растения — бананы, корица и инжир. Две трети зерна, которое хранится в институте сегодня, — это потомки тех семян, которые удалось сберечь в блокаду.

Главный хранитель коллекции.

После отъезда в эвакуацию первой группы ученых ВИРа главным хранителем семенного фонда был назначен Рудольф Янович Кордон, отвечавший за плодово-ягодные культуры. Он создал строгий распорядок посещения хранилища. Все двери в помещения с научным материалом были заперты на два замка и опечатаны сургучом, заходить туда можно было только в случае крайней необходимости.

О стойкости главного хранителя ходили легенды. В группе самообороны института (МПВО) постоянно менялись люди — они болели, уставали и погибали от голода. Всех неизменно подменял Кордон. Рудольф Янович оставался в институте до самого освобождения Ленинграда. После войны он продолжил свое дело. Садоводы хорошо знакомы с его сортом груши «Кордоновка», который выживает даже во влажном ленинградском климате.

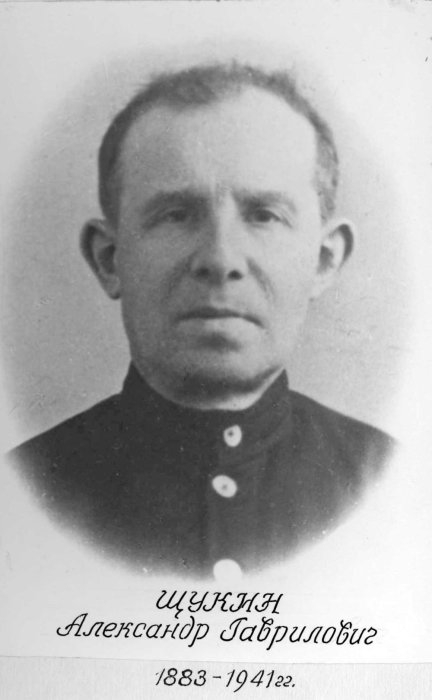

Смерть от голода в кабинетах с семенами.

Коллекция в хранилище института содержала семена почти 200000 сортов растений, из которых почти четверть были съедобными: рис, пшеница, кукуруза, бобы и орехи. Запасов было достаточно, чтобы помочь селекционерам пережить голодные годы блокады. Но никто из них не воспользовался этой возможностью. Коллекция заполняла 16 комнат, в которых никогда не оставался кто-то один.

Когда осада затянулась, один за другим стали погибать сотрудники ВИРа. В ноябре 1941 года прямо за рабочим столом умер от голода Александр Щукин, исследовавший масличные культуры. В руке у него нашли пакетик с образцом миндаля.

В январе 1941 года не стало хранителя риса Дмитрия Сергеевича Иванова. Его кабинет был заставлен коробками с кукурузой, гречихой, просом и другими культурами. Хранительница овса Лидия Родина и еще 9 работников ВИР тоже скончалась от дистрофии в первые два года блокады.

Картофельные плантации близ Марсова поля.

Весной 1941 года в Павловске сотрудники ВИР посадили картофель из коллекции — 1200 образцов из Европы и Южной Америки, в том числе уникальных сортов, каких не было нигде в мире. А в июне 1941 года, когда немецкие войска уже был рядом с Павловском, ценную коллекцию нужно было срочно спасать.

В первые месяцы войны агроном-селекционер Абрам Камераз все свободное время проводил на Павловской станции: раздвигал и задвигал шторы, имитируя ночное время суток для южноамериканского картофеля.

Европейские клубни приходилось собирать с поля уже под обстрелом и увозить на склад совхоза «Лесное» («Дача Бенуа»). Ударной волной Камераза сбило с ног, но он не прекращал работать. В сентябре Абрам Яковлевич ушел на фронт, а свои обязанности передал семейной паре ученых — Ольге Александровне Воскресенской и Вадиму Степановичу Лехновичу.

Каждый день ослабленные и изможденные супруги приходили в институт, чтобы проверить пломбы и протопить помещение — от температуры в подвале зависела сохранность уникального научного материала. Зима была суровая, и, чтобы отопить подвал, нужно было постоянно искать дрова. Лехнович по всему Ленинграду собирал тряпье и ветошь, чтобы закрыть дыры в помещении и не дать образцам погибнуть. Из питания были те же 125 граммов хлеба, жмых и дуранда. Ни одного клубня картошки они не взяли, несмотря на слабость и истощение.

Весной 1942 года пришло время высаживать спасенный материал в грунт. Участки земли для посадки искали в парках и скверах. К работе присоединились совхозы и местные жители. Всю весну супруги обучали горожан, как быстро получить урожай в сложных условиях, сами обходили огороды возле Марсова поля и помогали ленинградцам, работавшим на грядках. Цель была достигнута — в сентябре 1942 года местные жители собрали картофельный урожай. Ученые оставили себе несколько важных образцов для научных целей, а остальные были переданы в городские столовые.

Ольга Воскресенская умерла 3 марта 1949 года. Вадим Лехнович продолжил работать в ВИР и написал нескольких книг по садоводству, скончался в 1989 году. В одном интервью он сказал: «А не съесть коллекцию — трудно не было. Нисколько! Потому что съесть ее было невозможно. Дело своей жизни, дело жизни своих товарищей…».

В 1994 году в здании ВИР установили памятную доску — подарок американских ученых, восхищенных поступком советских коллег, которые пожертвовали жизнью, чтобы сберечь уникальную Вавиловскую коллекцию ради будущих поколений.

Травинка на двоих

Ослики. Фото: Рудченко Ольга отсюда