В 1907 году, по статистике, в Русской императорской армии на тысячу новобранцев приходилось 617 неграмотных, в то время как в армии Германского рейха один неграмотный приходился лишь на 3 тысячи призывников. Разница в 1851 раз. Многомиллионные призывные армии, которые двинутся в многолетний бой в августе 1914 года, требовали не только миллионов рядовых, но и огромное количество офицеров, особенно младших, которые должны были повести за собой солдат. В Российской Империи, которая за годы Первой мировой призвала в армию свыше 16 миллионов человек, на должности младших командиров по образованию, сравнимому с германским школьным, могло претендовать менее 10% от этой огромной массы. Боевые потери офицерского корпуса русской армии в 1914-17 годах составили 71 298 человек, из них 94% пришлось на младший офицерской состав - 67 722 погибших. При этом большая часть убитых офицеров (62%) полегла на поле боя в первые полтора года войны. В армии образовался огромный некомплект командиров, особенно младших.

Слабая подготовка солдатской крестьянской массы вынужденно компенсировалась активностью младших офицеров - такая активность под огнем неприятеля естественно влекла повышенные потери среди командиров ротного уровня, а та же низкая грамотность рядовых, в свою очередь, не давала массово производить из них младших офицеров.

К 1 сентября 1915 года, когда завершилось так называемое великое отступление, в ходе которого были оставлены западные губернии России, некомплект офицеров в частях русской армии, по данным генерального штаба, составил 24 461 человек.

В те дни главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Михаил Алексеев в докладе военному министру писал: "Государству надлежит принять самые настойчивые меры к тому, чтобы дать армии непрерывный поток новых офицеров. Уже в настоящее время некомплект офицеров в частях пехоты в среднем превышает 50%".

Отсутствие элементарной грамотности катастрофически сказалось на поле боя. В ходе сражений невиданных ранее масштабов прежде всего массово терялись винтовки, массово гибли солдаты и младшие офицеры.

Но если винтовки еще можно было экстренно купить в Японии или США, а солдат призвать из многочисленных деревень, то офицеров нельзя были ни купить, ни призвать. Поэтому на офицерские должности с началом войны стали назначать кого угодно, лишь бы они обладали достаточным образованием.

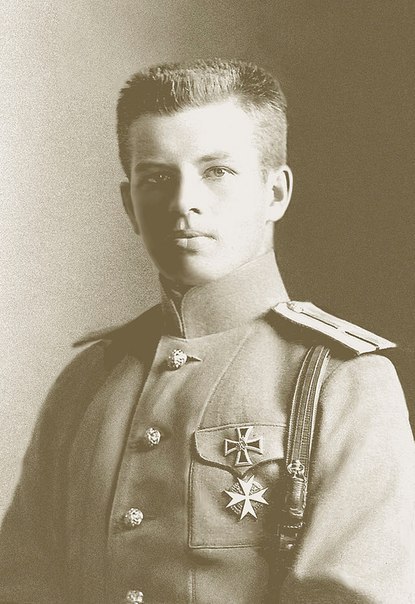

Накануне Первой мировой войны самым младшим офицерском званием в Русской императорской армии в мирное время был подпоручик - именно в этом чине поступали на службу большинство выпускников военных училищ.

Однако на случай войны и для офицеров запаса было предусмотрено еще одно воинское звание, занимавшее промежуточное положение между подпоручиком и нижними чинами - прапорщик.

В случае войны это звание могли получать призванные в армию и отличившиеся в боях солдаты со средним и высшим образованием - то есть, окончившие университеты, институты, гимназии и реальные училища.

В 1914 году доля граждан с таким образованием не превышала 2% от всего населения России. Для сравнения, к началу Великой войны только в Германии с населением в 2,5 раза меньшим, чем в Российской империи, число лиц с таким образованием было в 3 раза большим.

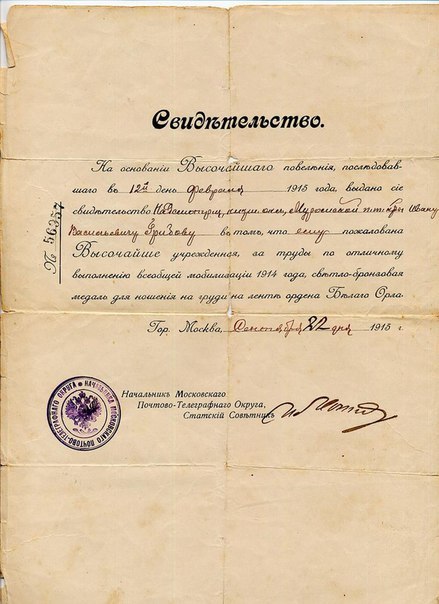

К 1 июля 1914 года в запасе Русской императорской армии числилось 20 627 прапорщиков. Теоретически этого должно было хватить, чтобы покрыть открывшиеся с массовой мобилизацией вакансии командиров рот. Однако такое количество никак не компенсировало огромные потери младших офицеров, последовавшие в первые же месяцы войны.

Еще только разрабатывая планы будущих боевых действий, русский Генштаб в марте 1912 года предложил для ускоренной подготовки офицеров во время войны в дополнение с существующим военным училищам создавать специальные школы прапорщиков.

И уже 18 сентября 1914 года было принято решение о создании шести таких школ - четыре были открыты при запасных пехотных бригадах, располагавшихся на окраине Петрограда в Ораниенбауме, и по одной школе - в Москве и Киеве.

Прием в эти школы начался 1 октября 1914 года, и первоначально они рассматривались как временная мера, рассчитанная всего на один выпуск офицеров-прапорщиков.

Однако потери младших командиров на фронте росли и временные школы быстро стали постоянными. Уже в декабре было создано четыре новых школы. Первоначально они именовались "Школами ускоренной подготовки офицеров при запасных пехотных бригадах", а в июне 1915 года их стали именовать "Школами подготовки прапорщиков пехоты".

Именно на 1915 год пришелся в России самый жестокий военный кризис, когда на фронте катастрофически не хватало винтовок, снарядов и младших офицеров. Винтовки тогда массово стали покупать за границей, а прапорщиков готовить в спешно создаваемой сети офицерских школ.

Если к началу 1915 года действовало 10 таких учебных заведений, то к концу года их было уже 32. В начале 1916 года создали еще 4 новых школы.

Всего по состоянию на 1917 год в сухопутных войсках России была создана 41 школа прапорщиков. Наибольшее их количество располагалось в столице и ее окрестностях - четыре в самом Петрограде, четыре в Петергофе и две в Ораниенбауме. Второй по числу школ прапорщиков была Москва, где создали семь таких учебных заведений.

По пять школ прапорщиков действовало в Киеве и Тифлисе (Тбилиси). В Грузии, кстати, оказалось наибольшее число школ из всех национальных окраин - здесь их насчитывалось аж восемь, помимо Тифлиса действовали школы прапорщиков в грузинских городах Гори, Душети и Телави.

По три школы прапорщиков было создано в Иркутске и Саратове, по две в Казани и Омске, по одной - во Владикавказе, Екатеринодаре и Ташкенте.

Массовое создание офицерских школ позволило к началу 1917 года преодолеть дефицит младших командиров на фронте. Если с 1 июля 1914 года по начало 1917-го все военные училища Российской империи выпустили 74 тысячи офицеров, то школы прапорщиков за тот де период подготовили 113 тысяч младших командиров.

Пик выпуска пришелся как раз на 1917 год: с 1 января по 1 ноября военные училища подготовили 28 207 офицеров, а школы прапорщиков - 40230.