Исторический журнал Historia Maximum

7 постов

7 постов

6 постов

4 поста

2 поста

2 поста

4 поста

Итак, друзья, число моих подписчиков превысило 6000 человек. Мне трудно даже представить себе столько людей. Трудно, но, когда я пишу, записываю звук или монтирую видео, я чувствую, что делаю это для вас. Конечно, не только для вас (мне нравится, что я делаю), но я ощущаю ответственность за свой проект.

Спасибо за вашу поддержку! Благодаря ей я поверил, что история интересна широкой аудитории. Она поддерживала меня в самые тёмные времена, когда алгоритмы показов прятали авторов от читателей.

Также я благодарю всех своих читателей, которые в наше тревожное время находят силы, чтобы прикоснуться к нашему общему прошлому. Спасибо!

За всё время на «Пикабу» мне удалось сделать многое, а планирую я ещё больше. Обстоятельства давят на нас, но мы стоим стойко: 6000 и 2 спартанца!

• HISTORIA MAXIMUM EVENTORUM •

historia.maximum | твоя машина времени

Цифровой научно-популярный исторический журнал:

смотри, слушай, читай и забери свой экземпляр.

• НАШ ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛ

• КАРТОЧКИ АРТЕФАКТОВ

• ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

• ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ

• АВТОРСКИЕ ВИДЕО

Интересно, просто, достоверно и, главное, наглядно.

• ДРУЖЕЛЮБНОЕ СООБЩЕСТВО

• historia.maximum • авторский проект Максима Ферапонтова •

Это великая и драматичная история, полная насилия и интриг: кровавое соперничество между Мутульским и Канульским царствами цивилизации майя в доколумбовой Америке. Между 520 и 572 годами нашей эры противники отчаянно пытались сокрушить друг друга.

Цивилизация майя зародилась в Центральной Америке на территории современных государств Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора около 2000 года до нашей эры и достигла своего расцвета в так называемый классический период (между 250 и 950 гг. нашей эры). Являясь частью культурного и исторического единства, известного как Мезоамерика, майя опирались на достижения предшествующих народов и взаимодействовали с соседними цивилизациями Центральной Америки.

Всего сто лет назад мы очень мало знали о политической истории этой цивилизации. Но благодаря расшифровке письменности майя всё изменилось. Историкам больше не нужно придумывать условные названия для многих городов и царств. Мы знаем имена их правителей и их важные деяния. Фактически, сами майя приложили массу усилий, чтобы их история сохранилась для потомков. Благодаря этим записям у нас есть возможность показать, чем жили индейцы майя классического периода, когда не выращивали кукурузу, не строили грандиозные каменные города и не играли в мяч — они воевали!

История майя, как период, когда учёные смогли к вещественным источникам знаний о прошлом добавить и письменные, начинается около 250 года, когда появляются первые датированные памятники на основе календаря так называемого Длинного счёта. Мы называем эту эпоху крупномасштабного строительства и развития яркой культуры классическим периодом. Тогда основу хозяйственной жизни и государственности определяли многочисленные враждующие номовые города-государства.

Классическая цивилизация майя представляет собой один из наиболее ярких примеров политической организации, определяемой в современной исторической науке как номовая государственность (от греч. «nomos» — область, округ). Эта модель предполагает функционирование внутри единой историко-географической области множества небольших политических образований — номов. Компактная территория с административно-ритуальным центром в протогороде включала в себя сельскохозяйственные угодья и подконтрольные общины в радиусе примерно 20–30 км.

Внизу социальной иерархии располагались крестьяне-общинники. Подавляющее большинство всех майя расчищали джунгли, обрабатывали поля кукурузы, а в свободное от сельских работ время строили дороги, храмы и дворцы для немногочисленной знати. При этом каждый взрослый мужчина являлся воином. Общины управлялись выборными старостами и младшими военными предводителями, которые выполняли полицейские функции. Для обслуживания правящих династий и их сложных функций выделились специалисты в областях войны, религии, управления, обмена. Ремесленники, жившие в протогородах, выполняли заказы элиты и были совершенно оторваны от нужд земледельческих общин.

Главным признаком нома является его полная экономическая независимость от соседей, что исключает влияние общих хозяйственных интересов нескольких номов на политику. Даже после военного поражения ном оставался обособленной единицей и противостоял попыткам централизации. Примерами могут служить города-государства Древнего Шумера или Древней Греции.

Таким образом, политический ландшафт майя классического периода характеризовался высокой степенью изменчивости и текучести. Границы сфер влияния определялись степенью временной лояльности местных элит верховному сюзерену. Мощь военных гегемонов основывалась не на территориальном контроле, а на способности создавать и удерживать обширные сети личной преданности или контроля. Смерть сильного правителя-гегемона зачастую приводила к распаду всей сети альянсов и к кардинальному перераспределению сил в регионе. Это порождало сложную структуру сюзеренитета-вассалитета, где верховный правитель доминирующего нома получал от зависимых царств дань и военную поддержку, но не вмешивался напрямую в их внутренние дела.

Когда правитель одного царства побеждал соседа, это не приводило ни к каким изменениям в структуре власти. Дело сводилось к тому, что победители убивали самых важных представителей поверженной элиты и ставили на их место своих родственников. Побеждённое царство становилось вассалом и было обязано выплачивать дань и участвовать в военных предприятиях завоевателя. В следующем поколении связь между зависимой знатью и сюзереном ослабевала, и эта система могла держаться столетиями, так и не приведя к созданию стабильных империй. Так и продолжалось до 377 года, когда в нашей истории появляется новый действующий фактор — могущественный политический центр из далёкой Мексики, который мы условно именуем Теотиуакан.

ВНИМАНИЕ! Далее по тексту все имена и названия, относящиеся к мексиканскому городу Теотиуакан и его вассалам будут выделены для улучшения понимания.

Если для бронзового века ключевым стратегическим ресурсом было олово, а для железного — соответственно, железо, то для эффективного функционирования экономики народов Мезоамерики был необходим обсидиан. Это самый острый режущий материал, до сих пор доступный человечеству. Чтобы получить доступ к этой окаменевшей стеклообразной лаве, люди выстраивали длинные и сложные торговые сети.

В современном штате Идальго в Мексике находится месторождение вулканического стекла под названием Пачука (Pachuca). Камень отсюда был исключительно чистым, с минимальными примесями, что делало его идеальным для отжимной ретуши и производства длинных, острых, как бритва, лезвий и наконечников. Обсидиан из Пачуки имеет характерный зеленовато-золотой оттенок, который был хорошо узнаваем и высоко ценился по всему региону ранних цивилизаций. Это был своего рода «бренд» высшего качества. Кроме того, месторождение было одним из крупнейших и наиболее продуктивных в Мезоамерике.

Неудивительно, что люди разных народов издревле устремлялись в долину с месторождением. Между примерно 100 годом до н. э. и первыми годами нашей эры в 30–40 км (один-два дня пути) от Пачуки несколько небольших поселений горняков-добытчиков обсидиана объединились в единый протогородской центр. Изначально это были носители разных языков и культур, где каждый народ имел собственные обособленные кварталы. Тем не менее, это не помешало им создать единую систему иероглифического письма. Этот «плавильный котёл» наций и идей уже к III веку превратился в гигантский по меркам древнего мира мегаполис с населением от 100 до 150 тысяч человек. Это был один из крупнейших городов на планете своего времени.

История не сохранила для нас оригинального названия этого удивительного места, поэтому мы используем ацтекское Теотиуакан (Teōtīhuacān) — «Место, где родились боги» или «Город богов». Контроль над Пачукой позволил теотиуаканцам создать первую в Мезоамерике монополию на стратегический ресурс. Город стал главным распределительным центром обсидиана в регионе. Его торговые сети поставляли готовые изделия и сырьё на территории современных Герреро, Веракруса, побережья Мексиканского залива и, что крайне важно, в земли майя, вплоть до Гватемалы. Вслед за вулканическим стеклом последовали перья кетцаля, шкуры ягуаров, морские раковины, соль, керамика — Теотиуакан стал важнейшим экономическим хабом, от которого зависели другие культуры. Важно отметить, что при этом «Город богов» был избавлен от «проклятия» номовой экономики с привязкой к сельскохозяйственной округе. Он мог расти за счёт внешних источников, которые и определяли его реальную экономическую политику.

Опираясь на колоссальные поступления продовольствия, владыки Теотиуакана вели в своей столице грандиозное строительство: так называемая Дорога Мёртвых была ориентирована с идеальной точностью, а гигантские пирамиды Солнца и Луны олицетворяли священные горы и центр мироздания. Эта монументальность должна была демонстрировать незыблемость и божественность установленного в городе порядка. Теотиуакан позиционировал себя как центр мира, место, где решаются судьбы человечества.

Невероятная концентрация населения потребовала принципиально иной социальной и политической организации. Был создан мощный административный и религиозный аппарат, способный управлять гигантскими ресурсами и координировать сложную деятельность.

В отличие от номов майя, Теотиуакан создал наднациональную идеологию. Культы его богов (Тлалока — бога дождя, и Кетцалькоатля — Пернатого Змея) не были привязаны к одному роду. Они предлагали универсальные концепции плодородия, власти и космического порядка, которые могли принять элиты других народов. Это превращало теотиуаканское влияние в приобщение к «мировому порядку».

К середине IV века Теотиуакан перешёл от экономического влияния к прямой военной и политической экспансии. Его стратегия заключалась не в завоевании обширных территорий с целью их прямого управления, а в установлении контроля над ключевыми точками — торговыми путями и городами на их пересечении. Для этого теотиуаканцы внедряли свою элиту в правящие династии других народов или напрямую смещали местных правителей, заменяя их лояльными ставленниками.

К моменту отправки первой военной экспедиции в земли майя во главе с полководцем Сихйах-К'ахк'ом в 377 году, Теотиуакан уже был имперской метрополией, чьё влияние простиралось на огромные расстояния, а его культура и символы были признаком престижа по всей Мезоамерике. Бывшие торговцы были готовы силой оружия привести в соответствие со своими интересами политическую карту всего окружающего мира, и для этого у них были все инструменты. Монополия на лучший обсидиан означала, что армия Теотиуакана и его союзников была вооружена лучше, чем их противники. Последующие боевые действия показали, что мексиканцы были не только лучше вооружены (включая стёганые хлопковые доспехи, щиты и копьеметалки), но и лучше организованы и обучены.

Фрагмент фрески с изображением знатного мужчины. Центральная Мексика, Теотиуакан, комплекс Тлакуилапакско (?). Классический период, 500–550 годы.

Пришло время перейти к описанию самого конфликта. Неполнота источников ограничивает нас в подробностях, но даже хронология событий помогает понять ход противостояния между правящим Домом Мутуля и его фракции «Нового порядка» (Тикалем) и альянсом во главе с «Змеиным» Домом Кануля (Калакмулем) между 378 и 572 годами н. э. В тексте использованы оригинальные имена, названия царств и городов. Современные археологические названия указаны в скобках для справки.

Если вам сложно отслеживать запутанные и фрагментарные события и имена, то запомните, что суть конфликта - это противостояние огромного мексиканского города и его вассалов (Теотиуакана + Мутуль) среди майя и союза традиционных правителей майя (Кануль). Точные границы каждого из участников конфликта и его роль не ясна. Составить полную хронологию или показать ход конфликта на карте нет возможности: мы видим отдельные светлые пятна в тёмной комнате, но их хватает, чтобы понять суть событий и итог войны. Мы разберём всё это далее по тексту.

Этап 1: Теотиуаканское вторжение и установление «’Охль К’ин» (378–426 гг.)

8 января 378 года войска Теотиуакана под командованием полководца Сихйах-К’ахк’а захватывают пограничный город Вака (Эль-Перу), союзника майянского царя из Мутуля. Уже 16 января 378 года владыка Чак-Ток-Ич’аак I из Мутуля погибает. Мексиканский лидер Сихйах-К’ахк’ устанавливает контроль над частью земель майя и приступает к новым завоеваниям и изменениям в области управления. К 13 сентября 379 года теотиуаканцы создают целостную структуру из подвластных майянских царей, которую местные летописцы назовут эпохой или режимом «’Охль К’ин» (Новый порядок). На престол Мутуля возведён Йаш-Нуун-Ахиин I, сын правителя Теотиуакана. С воцарением в 426 году в городе-государстве под названием Шукууп (Копан) вассала по имени К’инич-Йаш-К’ук’-Мо’ заканчивается этап начального расширения влияния Теотиуакана в регионе.

«Он прибыл, Огнерождённый… было установлено царство. Произошло это при владыке Первом Крокодиле, Священном Владыке Мутуля».

Стела 31 из Тикаля (Мутуля), упоминающая события 378–379 гг.

Описывается узаконивание теотиуаканской династии. Представляет захват как упорядочивающее событие. (Martin, S., & Grube, N. (2008). Chronicle of the Maya Kings and Queens (2nd ed., p. 31). Thames & Hudson.)

Этап 2: Подъём Кануля и начало открытого противостояния (ок. 520–546 гг.)

Около 520 года на «циновку ягуара» (аналог трона у майя) царства Кануль взошёл человек по имени Туун-К’аб’-Хиш из «Змеиной» династии. Всю свою жизнь (примерно до 546 года) он посвятил сопротивлению мексиканским марионеткам. Примерно в 530 году воины «Змеиного» царства и его союзников после стремительного 100-километрового марша ворвались в акрополь города-государства Хушхабте' (городище Рио-Асуль). Храмы и дворцы были сожжены, гробницы разграблены, а скульптуры разбиты. Вассал всесильного Мутуля пал! Следующие 200 лет разорённый город был покинут. Это послужило началом открытой войны.

Следующее важное событие, которое дошло до нас, показывает, что война шла с переменным успехом. Так, 16 января 537 года царство Па’чан (Йашчилан), вассал Мутуля, наносит поражение союзнику Кануля — царству Йо’ки’б. В руки сторонников «нового порядка» даже попал знатный человек из Кануля по имени Навакаль-Типина. В свою очередь, 7 мая 546 года Кануль устанавливает контроль над городом-государством Саалем (Наранхо). На престол возведён вассал по имени Ах-Восаль.

«Был взят в плен (жрец или оратор) «Раскрывающий Уста», человек из рода Связанного Каменного Ягуара, царя Кануля».

Иероглифическая Лестница 2 из Йашчилана (Па’чана), упоминающая события 537 г., когда союзник Мутуля (Па’чан) наносит удар по союзнику Кануля (Йо’ки’б) и захватывает знатного канульца. (Miller, M. E., & Martin, S. (2004). Courtly Art of the Ancient Maya (p. 102). Thames & Hudson и Stuart, D. (2005). The Inscriptions from Temple XIX at Palenque. Pre-Columbian Art Research Institute.)

Этап 3: Кульминация конфликта и победа Кануля (553–572 гг.)

Около 550 года происходит немыслимое! Археологические данные свидетельствуют о масштабных пожарах в Теотиуакане, разрушении ритуальных и административных центров. Уничтожены храмы вдоль Дороги Мёртвых и так называемый Дворец Сипактли. Причины катастрофы нам неизвестны. Историки обсуждают версии внутреннего конфликта или внешнего вторжения мятежных вассалов или северных варваров.

«Великий пожар» самым существенным образом повлиял на конфликт в землях майя. Мутуль и другие вассалы «Нового порядка» лишились военной, экономической и идеологической поддержки метрополии. Возможно, что более тяжёлой потерей для протеотиуаканских династий (как в Мутуле) стала потеря сакрального статуса, так как стоявший за ними «Город Богов» был осквернён и лежал в руинах. Их власть теперь выглядела узурпацией, не подкреплённой высшей силой.

Кануль получил идеологическое оправдание своих действий. Сами боги якобы выбрали «исконный» порядок майя против прогнившего и обречённого режима чужеземцев. В результате важнейшие вассалы начали открыто менять сторону, понимая, что Теотиуакан больше не сможет их наказать, а будущее — за новой силой.

Мы можем проследить это на примере царства К’анту’ (Караколь), где 18 апреля 553 года Мутуль возводит на престол своего ставленника Йахав-Те’-К’инича II. Через три года, в 556 году, он переходит на сторону Кануля и поднимает мятеж. «Змеиное» царство продолжает сокрушать враждебные династии. В 561 году новый правитель Кануля по имени Йукном-Ут-Чан приводит к власти в царстве Б’уук’ (городище Лос-Алакранес) своих союзников.

Силы традиционалистов увеличились настолько, что они вывели объединённую армию против Мутуля для решающей битвы. 1 мая 562 года воинство Мутульской державы было разгромлено, а их царь Вак-Чан-К’авииль захвачен в плен и принесён в жертву. Каломте’ (император) Запада Вак-Чан-К’авииль-Хук-Чапаахт-Ц’икин-Йаш-Эхб-Шоок-К’инич-Ахав, двадцать первый Священный владыка Мутуля — это полный титул и имя павшего от рук врага предводителя «Нового порядка». Титул «каломте’» обозначал не просто правителя отдельного царства, а верховного гегемона, имеющего право принимать дань и присягу от других царей. Ношение титула указывало на то, что его обладатель претендует на наследие легендарной власти в силу космического порядка. Титул пришёл к майя из Теотиуакана.

Вак-Чан-К’авииль не был лёгкой добычей! Придя к власти в 537 году, 29-летний воин столкнулся с глубоким династическим и системным кризисом своей «умирающей империи». В попытке консолидировать подвластные ему земли, он повёл свою армию в атаку. Около 560 года была сожжена столица царства Йо’ки’б (городище Пьедрас-Неграс). В 556 году была проведена успешная карательная кампания против мятежного царства К’анту’ (Караколь). Но было слишком поздно!

Воодушевлённые победой, в 564 году союзники решились на прямое вторжение с целью захвата столичного Йашмутуля. Мутуль смог отстоять сердце своих владений. Затем последовали годы изнурительных рейдов и сражений. К 572 году бывший «новый порядок» фактически прекратил сопротивление и погрузился в период упадка до конца VI века.

«Змеиный» царь и победоносный полководец Йукном-Ут-Чан не успел насладиться победой, поскольку умер примерно в это время. Его преемник Ук'ай-Кан выбрал в качестве новой столицы город Чиикнааб' (Калакмуль). Власть Кануля признавали почти все важные царства майя в регионе Петен до конца VII века. Надписи на монументах вассальных царств демонстрируют имперскую риторику и титулатуру правителей Кануля. С другой стороны, даже потерпев поражение, Мутуль сумел сохранить независимость, что означало, что в будущем у Змеиного царства и его державы могут возникнуть проблемы.

«Был повергнут священный владыка Мутуля… это случилось с Небесной Молнией Шести, Священным Владыкой Мутуля».

Алтарь 21 из Караколя (К’анту’), описывающий события решающей битвы 1 мая 562 г. Надпись фиксирует ритуальное низвержение и жертвоприношение правителя Мутуля по имени Вак-Чан-К’авииль. (Grube, N. (1994). Epigraphic Research at Caracol, Belize. In Studies in the Archaeology of Caracol, Belize (D. Z. Chase & A. F. Chase, Eds., pp. 83–122). Pre-Columbian Art Research Institute.)

Мы воссоздали ход боевых действий, но дало ли это нам понимание сути событий в череде диковинных имён и названий? Давайте попробуем разобраться, кто же сражался почти 200 лет в джунглях Петена, как и за что.

«Охль-К’ин» — это военно-политический гегемониальный альянс под эгидой иноземного мексиканского центра Теотиуакан, созданный в результате резкого и насильственного разрыва с прежней политической традицией враждующих независимых городов-государств майя. Захватчики создали иерархическую «имперскую» структуру с чёткой вертикалью власти: правящая династия города Теотиуакан ➞ зависимая от неё родственная династия «священных владык Мутуля» (Дом Мутуля) со столицей на землях майя в городе Йашмутуль (современное городище Тикаль в департаменте Петен, Гватемала) ➞ зависимые династии местных правителей в вассальных городах-государствах. Вассалы, приведённые к власти или подчинённые силой, были обязаны платить дань и оказывать военную поддержку «владыкам Мутуля».

Условное научное название фракции опирается на особый майянский иероглиф, который читается как «Охль-К’ин» (Ohl K’in) и переводится как «при ком наступил новый порядок». Изначально пришельцы опирались на своё военное превосходство в организации (развитая военная символика, элитные военные братства-ордена вроде «воинов-сов») и вооружении (стёганые хлопковые доспехи, круглые щиты и копьеметалки-атлатли).

Внешним выражением причастности к «Новому порядку» служило активное внедрение теотиуаканских культов (например, бога-покровителя Теотиуакана — Тлалока под майяским именем Чак) и модного костюма элиты. Сутью существования всей структуры зависимых майянских политий было установление прямого теотиуаканского контроля над ключевыми торговыми путями и ресурсными бассейнами в низменностях майя (Петен), минуя местных правителей. При этом мексиканцы опирались на созданную ими новую элиту — людей, которые были обязаны своим положением захватчикам.

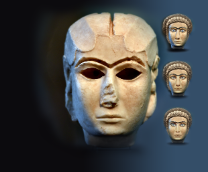

Маска бога Чака из гробницы Ицам-Коках-Балама, историко-географическая область Мезоамерика, цивилизация майя, раннеклассический период.

Погребальный артефакт царя города Чочкитам по имени Ицам-Коках-Балам (умер около 350 года н. э.), найденный в Центральной Америке, Гватемала, в северной части региона Петен. Небольшая маска, изготовленная из нефрита и раковины спондилюса, была помещена на грудь покойного. Она символизирует теотиуаканского бога молний, воды и дождя — Чака.

Чочкитам был городом среднего размера (15–20 тыс. жителей), но имел большое значение как узел на торговом пути между столицами двух враждующих союзов городов-государств майя: Цибанче (Канульское, или «Змеиное», царство) и Йашмутуль (Мутульское царство).

Гробница Ицам-Коках-Балама (значение именного глифа: «солнечный бог/птица/ягуар») и артефакт с изображением мексиканского бога Чака свидетельствуют о том, что уже около 350 года н. э. Чочкитам находился под значительным культурным влиянием могущественной империи Теотиуакана (на территории современной Мексики), а возможно, и под прямым политическим контролем его майяских вассалов из Мутульского царства.

Владыка далёкого могучего Теотиуакана, который в записях майя известен как «Сова-Копьеметатель» или «Атакующая сова» (именной глиф: Йатц'Ом-Куй), направил в земли майя своего полководца с войском. Майя передали имя этого воина как «Огнерождённый» (Сихйах-К'ахк'). Именно он сокрушил местную правящую династию царства Мутуль (убив царя по имени Чак-Ток-Ичак II) и заложил основы «Нового порядка», а затем возвёл на престол 13-летнего сына «Атакующей совы» по имени «Первый Крокодил» (майянское: Нуун-Ахиин I) и некой майянской царевны.

Конечно, поддержка из многонационального 100-тысячного города, который майя называли буквально «Огромный город» (юкатекский: Puh — заросли камыша, много народа), была важна для мутульских владык, но Теотиуакан был слишком далеко. Чтобы проецировать свою власть в землях майя, были необходимы армии вассалов-майя, таких как подвластные царства с эмблемным иероглифом Йо'ки'б (современное городище Пьедрас-Неграс), что означает «Врата»; Вака (городище Эль-Перу), что означает «Гора Койота»; К'анту' (городище Караколь), что означает «Жёлтый/Священный Город»; Па'чан (столица в современном городище Йашчилан; эмблемный иероглиф плохо читается); Сааль (городище Наранхо); а также Шукууп — «Место Копья» (городище Копан) и его вассал с неизвестным древним названием на месте современного городища Киригуа.

Следует понимать, что связь между Мутулем и вассалами опиралась на военное превосходство и поддержку Теотиуакана, а не на личные отношения, и была нестабильной. Поэтому мы говорим о союзах царя Йахав-Те'-К'инича II из царства К'анту', царя К'инича-Йаш-К'ук'-Мо' из царства Шукууп и царя земли Па'чан по имени К'инич-Татбу'-Холь II с сильными «императорами» Нового порядка. Каждый из майянских правителей искал личную выгоду и в любой момент мог предать союзника или господина. Например, царство Йо'ки'б в 537 году было временно завоёвано вассалом Мутульской державы царством Па'чан. После поражения Мутуля в 562 году Йо'ки'б вернулось в орбиту влияния Кануля.

Караколь (майян. «Ош-Витц», что означает «Три холма») — крупный город-государство цивилизации майя, расположенный в современном Белизе, в районе Кайо. Основан около 600 года до н. э., пик процветания — классический период (250–900 годы н. э.). В период расцвета (около 650 года н. э.) был важным политическим и военным центром, соперничал с Мутулем и Канулем.

Человек по имени Те Каб Чаак (именной глиф: «дерево»/«ветвь», «рука»/«сила», бога Чака) взошел на трон в 331 году и правил в течение 19 лет до своей смерти. Его гробница была обставлена богатым погребальным инвентарем, в том числе 11 прекрасных керамических сосудов. Гробница Те Каб Чаака была первым из трех крупных захоронений, датируемых примерно 350 годом нашей эры, временем раннего контакта с мексиканским городом Теотиуакан, расположенным примерно в 1200 километрах от него. К 300 году нашей эры Теотиуакан был огромным городом, который торговал по всей Центральной Америке.

В ещё одном соседнем погребении (также ок. 350 г.) были найдены артефакты из центральной Мексики: два больших ножа, шесть наконечников атлатля и пятнадцать нетронутых лезвий зеленого обсидиана из Пачуки, Мексика (к северу от Теотиуакана). Сама кремация и ее размещение в центре жилой площади также являются типичными религиозными практиками для Теотиуакана и не согласуются с обычаями майя. Все эти захоронения относятся за поколение до прямого вторжения мексиканцев в земли майя.

В противовес протеотиуаканскому «Новому порядку» вокруг майянской династии Кануль (от kan — «змея») сформировался традиционный политический альянс. Отношения внутри этой фракции строились на гибкой сети династических союзов, браков и военных договоров с союзными и вассальными правителями.

Изначально в V веке ставка Дома Кануля располагалась в городе, где сейчас находится городище Ц'ибанче. Возможно, что древнее название города-столицы также было Кануль (о чём свидетельствуют эмблемный иероглиф и название династии). В VI веке престол был перенесён в другой город под названием Чиикнааб' («Место Рода Воды»). Сейчас древние руины этого места именуются Калакмуль.

Поначалу фракция Кануля была менее централизованной, чем «Новый порядок». Она функционировала как сеть скорее союзников, чем вассалов, объединённых общей целью — противостоянием гегемонии Мутуля и Теотиуакана. Многие царства (например, Йо'ки'б) были не прямыми вассалами, а полноправными союзниками.

Чаша с черепахой. Майя, раннеклассический период, 250–450 гг. н. э. Частная коллекция.

Кремневый двузубец. Мезоамерикая, цивилизация майя, классический период.

Керамический сосуд с изображением водоплавающей птицы. Мезоамерика, цивилизация майя, раннеклассический период, 250–450 гг. н. э. Частная коллекция.

В конце V — начале VI веков альянс сражался за ослабление влияния Мутуля на своих границах. Кануль действовал как лидер коалиции традиционных династий, не желавших подчиняться протеотиуаканскому порядку. Однако чем ближе цари «Змеиного» царства были к победе, тем яснее проявлялась их новая цель: не просто сокрушить «Новый порядок», а заменить его на собственную, канульскую сеть влияния. После победы в 562 году Кануль создал свою собственную «империю», поставив у власти в ключевых царствах верных себе правителей.

Здесь проявились экономические цели двухсотлетнего конфликта: контроль над ключевыми торговыми путями и ресурсами. Для сакрализации своей власти местным элитам требовались предметы роскоши для статусного потребления: нефрит, перья кетцаля, шкуры ягуаров и морские раковины. Реальный сектор экономики требовал стратегических ресурсов: обсидиана для оружия и орудий, а также соли для консервации рыбы и мяса. Соль позволяла переживать неурожаи, снабжать армии в походах и поддерживать жизнь в крупных городах.

Как и всегда, экономические и политические реалии облекались в идеологическое обоснование. Пришельцы разрушали основы «традиционного» миропорядка. Главным лозунгом стала борьба против чужеземного, навязанного силой порядка, олицетворяемого теотиуаканскими ритуалами, символикой и чуждыми династиями. Также местные династы стремились доказать свою сакральную мощь через военные победы и ритуалы.

Цифровая историческая общего вида на акрополь Мутуля - заклятого врага Змеиной династии. Автор: Анхо Михан Мароньо.

Нестабильность и быстрая смена побед поражениями были обусловлены военной организацией государств Мезоамерики в целом и региона майя в частности. Из-за слабой фактической централизации правители не могли содержать много профессиональных воинов, а значит, и постоянные гарнизоны в завоёванных землях. Комплект вооружения солдата и ополченца почти не различался и не давал профессионалу значительных преимуществ.

Система засек на границах и дерево-земляных укреплений вокруг столиц не могла надолго удержать врага. Понятие осады было практически неизвестно. Боевые действия велись в перерывах между полевыми работами. Для разгрома вражеского войска достаточно было убить или взять в плен правителя, верховного жреца или полководца. При этом побеждённая армия из общинников просто разбегалась.

Ещё одной важной проблемой была логистика. При населении среднего города-государства в 50 тысяч человек, а союза таких царств — до миллиона человек, теоретический мобилизационный ресурс фракции составлял от 10 до 50 тысяч бойцов. Однако невозможность накопления и доставки провизии для такого числа воинов резко ограничивала масштабы каждого из сражений. Фактические армии майя классического периода варьировались в зависимости от масштаба конфликта. Набеговые операции и опустошительные рейды проводились силами сотен элитных дворцовых воинов, в обычных пограничных кампаниях участвовали уже и ополченцы (1–5 тысяч воинов), а в редкие решающие сражения между альянсами вовлекалось от 5 до 20 тысяч воинов.

Можно было раз за разом разбивать всё новые вражеские армии без явного стратегического и политического эффекта, а можно было одним ударом уничтожить элиту и сокрушить царство. При этом обороняться было значительно проще, чем нападать.

Трудно сказать, что случалось с жителями разгромленных государств. Мы видим, что иногда часть их земель вместе с общинниками поглощали победители, но есть примеры, когда названия областей или царств не используются по 40–50 лет. Можно предположить, что мы имеем дело с последствиями тотальной резни.

Автор: Максим Ферапонтов

Проект: Historia Maximum Eventorum

Поддержка: F U N P A Y

В Новом царстве армия Египта перестаёт быть набором городских ополчений и становится опорой централизованной власти. На место прежней модели, где вооружённые отряды подчинялись полунезависимым местным администраторам, приходит система под контролем царского двора. Путь к власти пролегает через поле боя. Чтобы понять, как это произошло, нужно вернуться во времена Второго переходного периода, когда Египет был слаб и расколот.

Для тех кто предпочитает ❯❯❯ СЛУШАТЬ КАК АУДИО (18:58) ❯❯❯

С раннединастического периода армия играла важную, но не первостепенную роль в жизни египетского государства. Хотя основу власти составляла способность царя собирать и вести войско, практически это требовалось не слишком часто. В Среднем царстве армия действовала в союзе с бюрократией. Она участвовала в военных экспедициях, укрепляла границы, но оставалась частью местной номовой структуры. Солдаты подчинялись полунезависимым номархам, а сами отряды формировались по территориальному признаку — каждый связан с конкретным городом или округом. Командовали ими люди с пёстрыми и довольно условными титулами: «главный командир полка», «слуга правителя», «начальник корабля владыки».

Такая система работала, пока существовала централизованная власть. Но с наступлением Второго переходного периода Египет теряет единство. Воцарение в Дельте гиксосов, династии чужеземного происхождения, раскол страны на север и юг — всё это превращает армию в набор несвязанных друг с другом отрядов. Местные правители пытаются защищать свои земли собственными силами, но действуют разрозненно и без координации центра. Старой системы хватило ненадолго. Как результат потери на севере, ослабление на юге, общая военная уязвимость — Египет на грани исчезновения.

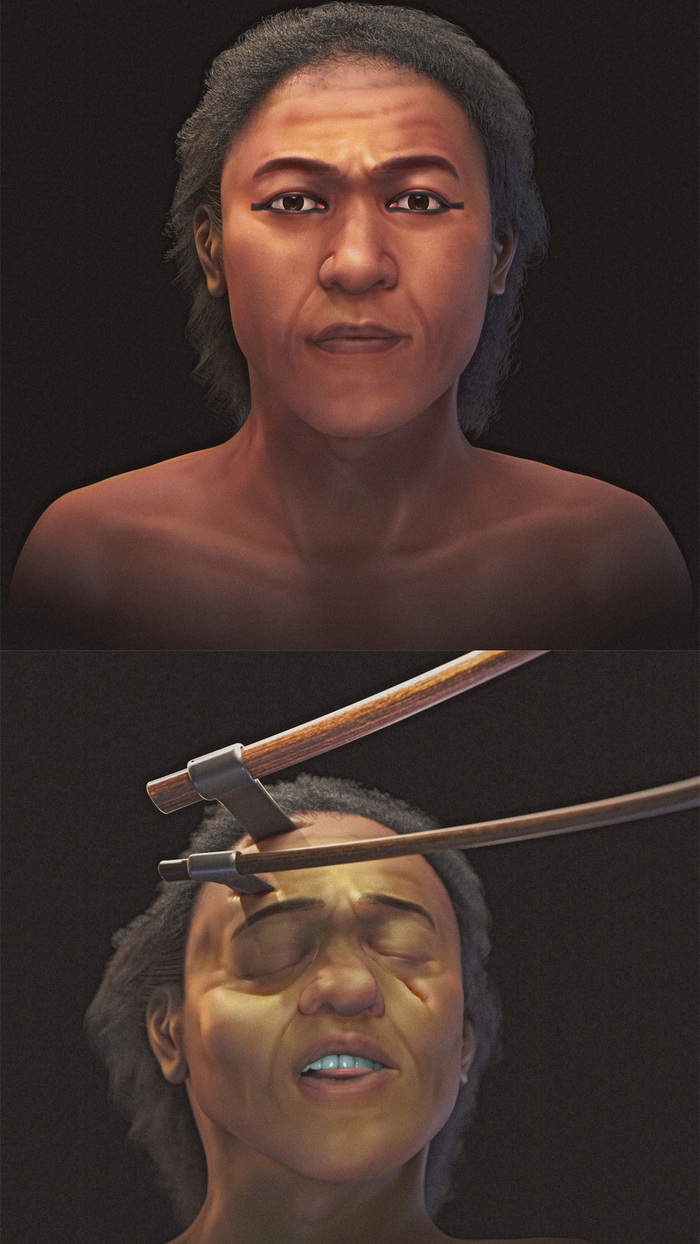

Фараоны из Фив, представители XVII династии, отвечают на вызов войной. Секененра Таа II, один из самых известных правителей того времени, сражается лично и, по всей видимости, погибает в бою. Его сын Камос продолжает борьбу и умирает от ран. Армия, которой они командуют, ещё далека от будущей «военной машины», но именно с этих кампаний начинается переосмысление роли вооружённых сил. Победа становится вопросом выживания.

Изображение 1. Мумия (фрагмент) царя Секененра Таа II со следами боевых ран. Изображение 2. Лицевая историческая реконструкция внешности Секененра Таа II (автор Сисеро Мораис).

После Камоса трон занимает Яхмос I. Он не просто завершает войну с гиксосами. Его правление становится поворотным моментом. Египет вновь объединён, и это даёт возможность начать реформы. Теперь армия — не временное ополчение, а постоянная структура, подчинённая центральной власти. Командиры получают назначения от фараона. Войско перестаёт быть набором городских и номовых отрядов. Исчезают частные арсеналы. Армия превращается в упорядоченную систему.

После объединения страны Яхмос I не останавливается на достигнутом. Победа над гиксосами открывает дорогу в богатейший Ханаан (Левант), земли на территориях современных Израиля, Палестины, Ливана и Сирии. Египет начинает военные кампании за пределами своих традиционных границ. Чтобы удерживать новые территории, прежней организации войска уже недостаточно. Армия должна быть управляемой, мобильной, снабжаемой, подконтрольной. Так начинается формирование настоящей военной инфраструктуры.

Строятся дороги, крепости, арсеналы и склады. Египетские порты начинают обслуживать не только торговлю и религиозные проекты, но и переброску и поддержку войск. На Синае укрепляется Военный путь Хора (бога Гора) — маршрут, связывавший Египет с Газой. Он превращается в логистическую артерию, обеспечивающую наступления в Ханаане. Армия постепенно становится профессиональной. В ней появляются чёткие командные звенья, регулярные элитные части, вроде колесничих и нубийских лучников.

Изображение 3. Нубийский лучник и наёмник из «народов моря». Египетский элитный «тяжелый» пехотинец.

Старые границы сословий постепенно размываются. Служба в армии становится карьерой и социальным статусом, особенно для выходцев из провинций. Боевые заслуги открывают путь к административным должностям. Биографии офицеров в надписях их усыпальниц свидетельствуют о том, что военная служба теперь не просто почётна — она опасный, но реальный путь к возвышению.

Начиная с XVIII династии египетская армия охотно принимает в свои ряды иноземцев. В первую очередь нубийцев, ливийцев и даже азиатских наёмников. Их включают в состав регулярных частей или формируют отдельные подразделения. Иногда речь идёт о бывших пленниках, чаще о добровольцах-наёмниках. Особой репутацией пользуются нубийские лучники и ливийская пехота. Со временем появляются шердены, загадочные воины с собственным комплексом вооружения. Эти представители «народов моря» охраняют самого царя. Все эти чужаки участвуют в сражениях, получают за службу землю, и даже меняют имена на египетские.

Иноземцы кажутся власти надёжнее египтян. Они не связаны с местной аристократией, лично зависят от фараона и служат ему напрямую. В условиях, когда провинциальная знать сохраняет автономные амбиции, такая лояльность становится особенно ценной.

Изображение 4. Вождь ливийцев в исторической реконструкции Хуана Франциска Оливераса Паллерольс. Ливийцы были древними врагами и источником наёмных воинов для египетского войска.

Но Египет перенимает не только людей. После столкновения с гиксосами в арсенале египетской армии появляются боевые колесницы, чешуйчатые доспехи и составные луки. Эти технологии раньше были чужды местной военной традиции, но очень быстро становятся её неотъемлемой частью. Колесница меняет характер боя. Она требует коней, мастеров, запчастей, обучения, что порождает целую систему производства и обслуживания. К концу XVIII династии колесничие — это элита армии и общества, и многие из них поднимаются до высших армейских чинов.

Расширение границ Египта требует опоры в виде сети дорог, портов, крепостей, арсеналов и складов. Всё это работает как защита и система передвижения и снабжения. Например, в крепости Саи, в Нубии, хранили зерно, масло, ткань для дальних гарнизонов. Без таких опорных пунктов армия просто не могла бы действовать вдали от долины Нила.

Цитадели вроде Бухена служили одновременно военными и административными центрами. Их строили на стратегических маршрутах. На средиземноморском побережье, в Яффе, археологи обнаружили египетскую крепость, действовавшую с середины XV до начала XII века до н.э. Она контролировала порт и обеспечивала постоянное присутствие Египта в регионе. В Бейт-Шеане, в северном Ханаане, египетские наместники перестраивали город, возводили дворцы и организовывали администрацию по египетскому образцу. Об этом говорят находки саркофагов, рельефов и архитектурных элементов.

Изображение 5. Руины крепости Бухен. Фотография сделана до 1964 года, когда этот объект был затоплен при строительстве Асуанской плотины. Снизу иллюстрация архитектора Жана-Клода Голвина.

Нубия имела огромное значение для Египта: отсюда поступали золото, медь, камень, слоновая кость, редкие животные и экзотические товары из глубин Африки. Контакты начались ещё в додинастический период, а при фараонах Среднего и Нового царств Египет подчинил северную Нубию, построив систему мощных крепостей, таких как Бухен. Они контролировали пути через первый и второй пороги Нила, охраняли медные рудники и служили торговыми центрами. Крепости имели бастионы, башни, рвы, валы, гавани и сигнализацию между опорными пунктами. Из них организовывались экспедиции и патрули. Торговля с нубийцами велась строго в определённых местах, но поощрялась, а ресурсы оплачивали в основном зерном. Гарнизоны насчитывали 50–100 человек, но в случае войны крупные крепости могли принять тысячи воинов. Администрация отвечала за безопасность, найм рабочей силы, ремонт дорог и портов, а также за сложные переправы через пороги, включая волоковую перевозку судов. Система укреплений позволяла Египту держать под контролем ключевой южный рубеж и богатые ресурсы региона.

Эта инфраструктура позволяла фараонам проводить длительные кампании и управлять обширными территориями, не теряя контроля. Она же поддерживала присутствие Египта на Ближнем Востоке.

Ещё в Среднем царстве царь активно изображается в государственной пропаганде как победитель, но в Новом царстве образ воинствующего правителя становится центральным. Это уже не символ — это реальный политический инструмент. Кампании в Нубии и Леванте требуют от фараона личного участия или, по крайней мере, публичного представления как военного лидера. Становится нормой, что наследники получают военные титулы. Иногда — даже прежде, чем их официально называют наследниками.

Ещё будучи принцем, Тутмос I уже был назван «вождём Двух Земель (Египта), чтобы властвовать над тем, что окружает Атон». Его сын, Аменмос, носит звание, которое по сути можно передать как «генералиссимус» — «главнокомандующий своего отца». Это старый титул, знакомый ещё с эпохи Среднего царства, но в начале XVIII династии он почти не встречается. Отсюда и предположение: возможно, это не просто высокопоставленный офицер, или реальный глава всей армии, а официальный титул, определяющий наследника престола, но не по крови, а по положению в армии.

Изображение 6. Известняковый блок с текстом, в котором упоминается битва, выигранная Тутмосом I. ок. 1504–1492 гг. до н. э., музей Метрополитен.

О сыне Аменхотепа II известно, что он командовал колесничими и носил титулы, которые скорее напоминают звания полевых командиров. При этом он не был явно назван старшим сыном, что ранее равнялось титулу наследника. Сам Аменхотеп в своих надписях подчёркивал, что его сын — воин. Будущий Тутмос IV упоминается в надписи у Сфинкса в Гизе: заплетённая коса юности, царский картуш, особые эпитеты, прямой доступ к царю — всё это указывает на принадлежность к династии. Но главное в другом: он изображён как человек, стоящий во главе колесничих. То есть не просто наследник, а действующий военный лидер.

Конечно у такой жизни, жизни военного была своя цена. Даже для царя. В переписке между правителями Древнего мира иногда можно разглядеть и более глубокие, личностные мотивы. Одним из таких примеров является диалог между египетским фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хаттусили III. Их письма, в частности сильно поврежденный текст KBo 1.15+19(+)22, проливают свет на психологическое состояние Рамсеса II, одержимого воспоминаниями о битве при Кадеше.

В этом письме Рамсес II подробно описывает события своей знаменитой сирийской кампании, кульминацией которой стала битва при Кадеше на пятом году его правления. Он снова и снова возвращается к моменту, когда, по его версии, он оказался в полном одиночестве на поле боя, противостоя всей хеттской армии. Эта повторяющаяся, навязчивая тема напоминает симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), хотя, конечно, подобный диагноз с уверенностью поставить невозможно.

По всей видимости, эта навязчивость сильно раздражала Хаттусили III. Переписка между ними велась по поводу Урхи-Тешшуба, племянника Хаттусили, которого тот сверг и который, как подозревал хеттский царь, скрывался во владениях Египта. В этом контексте хвастовство Рамсеса II своими подвигами при Кадеше, вероятно, воспринималось Хаттусили как неуместное и провокационное.

Рамсес II постоянно подчёркивал своё исключительное положение на поле боя: «Все чужеземные страны объединились против меня, в то время как я один с самим собой, никого другого нет со мной, моя многочисленная пехота покинула меня, никто не смотрит на меня на моей колеснице».

Именно к этим заявлениям, по всей видимости, относится саркастическая ремарка Хаттусили, которую цитирует Рамсес: «И поскольку ты (Хаттусили) говоришь относительно моего войска: “Там (при Кадеше) не было войск?”». Это ироничное замечание, по сути, ставило под сомнение подлинность рассказов Рамсеса. Однако фараон, не замечая сарказма, с полной серьёзностью отвечает на этот вопрос, начиная детально объяснять, как далеко от него находились другие полки, и подтверждая, что он действительно был один.

Этот диалог раскрывает не просто дипломатическую переписку, а глубоко личную фиксацию Рамсеса на событии, которое он, судя по всему, переживал вновь и вновь, пытаясь убедить в своей исключительности не только себя, но и своих современников, даже самых скептически настроенных в среде бывших врагов.

К концу XVIII династии престол напрямую захватывают военные. Сначала — Эйе, визирь при Тутанхамоне. Он стар, вероятно не из царского рода, но у него есть опыт, и он сразу старается связать себя с традицией фараонов-воинов. Однако его правление оказывается коротким.

Следом за ним к власти приходит Хоремхеб. Его происхождение не вполне ясно, но ясно другое: он — армейский командир, имевший реальную силу ещё при жизни Тутанхамона. Хоремхеб носит титулы вроде «военачальник над военачальниками Двух Земель», «избранник царя» и «главенствующий в управлении». На стелах он подчёркивает свои победы в Нубии и Сирии. При этом он не просто генерал, но и чиновник: в его биографии упоминается должность Управляющего царским домом.

Не имея детей, Хоремхеб передаёт власть своему соратнику по имени Парамесу, будущему Рамсесу I. Тот также выходит из военной среды. Он сын командира корпуса Сети, сделавший карьеру через колесничее войско. До восшествия на трон он последовательно занимает должности коменданта крепостей, смотрителя порта, царского писца, военачальника. Всё это путь из армии в политику. Его сын Сети I начинает править с военной кампании против племён шасу: «В год 1 царя Сети происходило истребление крепкой рукой фараона неприятельских племён шасу от крепости Хетам в Танисском номе (в дельте Нила) даже до Ханаана. Царь был против них, как свирепый лев. Они в горной стране своей превратились в кучу трупов. Они лежали там в крови своей. Ни один не избежал руки его, чтобы поведать далёким народам о его силе». Именно такой жесткой риторикой фараон закрепляет свою власть.

Во второй половине Нового царства административная и военная власть постепенно сливаются. Высшие офицеры одновременно становятся губернаторами, управляющими храмами и советниками при дворе. К примеру, Хоремхеб был не только полководцем, но и управляющим храмовым имуществом. Сети служил как царский посол и комендант южных границ. Парамесу, Сети и, вероятно, Эйе, занимали пост визиря – высшую гражданскую должность в стране. Военные титулы начинают определять социальный статус.

К концу правления XX династии армия фактически управляет страной. Власть сосредоточена в руках генералов, носивших громкие звания вроде «тот, кто стоит во главе армий всего Египта». Эти же люди распределяют зерно, собирают налоги и заправляют жрецами. Их власть распространяется на гражданские институты. То, что начиналось как вынужденная ставка на силу, заканчивается фактическим подчинением всего государства военной элите. Высшие офицеры контролируют логистику, храмы, налоги, суд, внешние отношения. Фактически военные распоряжаются большинством ресурсов страны и принимают политические решения.

Изображение 9. Фрагмент настенной росписи гробницы Кенамона (Фивы, TT93). Копия из Метрополитен-музея.

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ:

меч, булава, лук и колчаны,

щит и золочёный доспех.

Древний Египет, Новое царство,

18 династия (Аменхотеп II),

ок. 1427-1400 гг. до н.э..

Фрагмент настенной росписи гробницы Кенамона — военачальника и молочного брата царя Аменхотепа II, изображает подарки царю на Новый год «упет ренепет».

Последние десятилетия эпохи Рамессидов проходят под знаком распада централизованной власти. В Фивах, на юге, правят военные наместники, формально подчинённые царю, но действующие независимо. Среди них появляются фигуры, связанные с иностранным происхождением: Панехси, Пианхи, Херихор (возможно). Их власть зиждется не на праве крови, а на контроле над армией и храмами. Царь Рамсес XI формально остаётся на троне, но политическая реальность уже другая. Центральное правительство не справляется с экономическими, внешнеполитическими, внутренними вызовами. К концу правления XX династии военные берут на себя всё: от обороны границ до распределения зерна. Это больше не кризисная мера. Это новая модель управления.

Идея, что полководец может быть равен царю, впервые проявилась во времена Тутмоса I. Позднее она воплотилась буквально. Хоремхеб, Парамесу, Сети приходят к власти, не имея прав по крови. Но все они — военные. Их путь наверх проходит на боевой колеснице. В это же время на местах армия становится средой, где формируется новая элита. Иностранные наёмники получают права египтян. Офицеры, начавшие службу с командования гарнизоном, становятся смотрителями храмов и резиденций. Некоторые — наследниками божественного престола Гора.

Когда-то фараоны брали в руки оружие, чтобы защитить страну. Затем оружие в руках дало право быть фараоном!

Автор: Максим Ферапонтов;

Проект: Historia Maximum Eventorum;

Поддержка: F U N P A Y.

Минойская цивилизация — это высокоразвитая культура бронзового века, которая процветала на острове Крит примерно с 2700 по 1450/1400 гг. до н. э. Её назвали в честь легендарного царя Миноса. Эта цивилизация сыграла ключевую роль в становлении европейской культуры, оставив богатое наследие в искусстве, архитектуре и мифологии. Открыта британским археологом Артуром Эвансом в начале XX века. Около 1370 г. до н.э. Кносский дворец был окончательно заброшен.

Древние критяне связывали важнейшие идеи и события с женскими образами. Их сложное иерархичное общество, лишённое ярко выраженных черт автократии или чрезмерной милитаризации, наделяло женщин значимыми функциями в религии и, вероятно, в общественной жизни. Мы видим это во множестве прекрасных артефактов. Сцены на фресках и печатях изображают неизвестных нам богинь и женщин, главенствующих в сложных культовых действиях. Это некогда породило ныне устаревшую концепцию матриархата, мирных минойцев и доминирования жриц «Великой Матери».

Однако, если представить себе персонифицированный дух минойского мира, Крита и великолепного Кносского дворца, то это определённо должна быть Женщина — юная, изящная и утончённая! Именно этот образ я и решил воплотить в своей новой исторической иллюстрации.

Мы все люди – под любой одеждой, рисунками на теле или украшениями. Однако с древних времён мы подчёркиваем свою индивидуальность и демонстрируем статус именно через одежду, причёску и украшения. Эти атрибуты позволяют нам легко отличить людей разных эпох и культур. Поэтому, чтобы изобразить благородную критянку или божественное воплощение духа Крита, нам необходимо понять, как одевались знатные минойские женщины и как художники изображали богинь. Нам нужна минойская женская мода!

Самые яркие свидетельства эгейской моды минойского периода дошли до нас лишь в виде фресок, печатей, статуэток и изображений на керамике. Эти произведения искусства показывают нам минойцев, одетых в разнообразные и часто удивительно изысканные наряды. Женщины предстают в сложных платьях с оборками, подчёркнутых поясами и украшенных замысловатыми узорами, в то время как мужчины чаще выбирали скромные набедренные повязки.

Помимо изобразительного искусства, археологические раскопки также проливают свет на мир минойского текстиля. В руинах Кносского дворца и Миртосе найдены многочисленные глиняные пряслица и грузики для ткацких станков. Множество подобных находок свидетельствуют о широком распространении ткачества. Таблички Линейного письма А содержат пока не понятные записи о тканях. Позднее микенцы использовали минойские письменные знаки и термины, а значит и продвинутые навыки работы с текстилем.

Из чего же минойцы ткали свои наряды? Лён был ключевым материалом, особенно для повседневной одежды. Минойцы стали пионерами льняного ткачества в Эгейском регионе. Для создания практичных и тёплых тканей активно использовалась овечья и козья шерсть. Не стоит забывать и о коже, которая также находила применение в одежде: прежде всего в обуви.

Ткань красили в красный, синий, жёлтый, коричневый, зелёный, чёрный цвета и их оттенки. В арсенале минойцев были марена (оранжево-красные тона), кермес из насекомых (ярко-малиновый пигмент), и драгоценный шафран для жёлтого цвета. Для синих оттенков использовалось индиго, а вершиной роскоши был дорогой пурпур из моллюсков мурексов.

Помимо разнообразия материалов и цветов, минойцы владели и сложными техниками ткачества. Предполагается, что они использовали вертикальные ткацкие станки с грузиками. На фресках мы видим не только многочисленные цвета и оттенки, но и сложные абстрактные, растительные и морские орнаменты.

При изучении формы и кроя минойской одежды, мы вынуждены изучать стилизованные изображения. Минойские фрески и статуэтки обладают заметной динамикой и художественной условностью. Это значительно усложняет трактовку. Однако мы можем сложить общее представление о силуэте: облегающий корсет или более свободная блуза (часто с открытой грудью) и пышная многослойная юбка с оборками. Возможен вариант из длинного до пят хитона с глубоким V-образным вырезом на груди и юбки, килта или фартука поверх него. Имеются изображения накидок и плащей.

Вопрос обнажённой женской груди в минойской моде часто становится предметом оживлённых дискуссий среди широкой публики и даже специалистов. Мнения исследователей порой отражают культурные нормы их собственного времени, не всегда претендуя на полную объективность.

Большинство учёных склоняется к мнению, что женская грудь действительно была открыта. Культуры раннего бронзового века зачастую спокойно относились к наготе: множество бытовых сцен демонстрируют работающих мужчин и женщин лишь в набедренных повязках. В то же время пышная и яркая одежда, вероятно, служила демонстрацией богатства и статуса. Возможно также, что обнажённая грудь воспринималась как неотъемлемая часть женского образа, и её сокрытие было нежелательным. При этом важно учитывать, что абсолютное большинство наших источников изображает богинь или жриц, что может указывать на символическое значение такой демонстрации в религиозных целях.

Другие исследователи, однако, полагают, что глубокие вырезы и пышные бюсты могли прикрываться полупрозрачной тканью, невидимой на фресках из-за стилизации или выцветания пигментов. Тем не менее, серьёзный анализ источников делает такие предположения спорными. Например, на одной из настенных росписей в Акротири отчётливо видны полупрозрачная ткань блузки и вуали, при этом грудь явно изображена обнажённой.

Наконец, существует гипотеза о полном символизме или высокой стилизации изображений, не отражающей реальной моды. Однако образы минойских художников, хоть и стилизованы, вполне узнаваемы. Были найдены женские украшения и элементы доспехов, похожие на изображённые на стенах домов и дворцов. Растения и животные на минойских фресках уверенно опознаются не только специалистами. Поэтому рассматривать тщательно прорисованную яркую разнообразную одежду как отвлечённые символы представляется сложным.

Окончательной ясности нет, преобладающие доказательства склоняются к тому, что минойская женская одежда действительно могла оставлять грудь открытой, особенно в социальном или культовом контексте.

В любом случае верхняя часть одежды настолько напоминает современным реконструкторам корсеты, что они предполагают наличие шнуровку сзади или по бокам для плотной подгонки. На некоторых изображениях видны декоративные ленты или швы, которые могут указывать на конструктивные детали. Жёсткость материала не вполне понятна так как мы можем наблюдать полупрозрачную ткань и облегающий силуэт одновременно.

Некоторые изображения показывают верх без рукавов, оставляя плечи открытыми. На других фресках, таких как «Дамы из Акротири», можно увидеть очень короткие, иногда пышные рукава, которые едва прикрывают плечи. Они не стесняют движений и больше похожи на декоративный элемент или продолжение бретелей. Практически никогда рукава не изображаются длинными или объемными.

Мы рассмотрели верхнюю часть минойской женской одежды. Теперь возьмёмся за юбки! Эта деталь играла ключевую роль в создании узнаваемого силуэта: юбка всегда изображалась пышной и объёмной, резко расширяющейся от талии. Часто она напоминает колокол. Такой крой создавал контраст с облегающим верхом и не стеснял движений.

На фресках и статуэтках часто видно несколько слоёв ткани или оборок. Одна из самых характерных особенностей минойской юбки — наличие горизонтальных оборок или рюшей, которые придавали ей объём и декоративность. Их количество и ширина варьировались. Связь между верхом и низом одежды остаётся предметом дискуссий. Обсуждаются варианты как длинного хитона с V-образным вырезом и юбки-килта поверх, так и отдельных блузы и юбки. Вероятно, существовали оба эти варианта.

Очевидно, что такая одежда была скорее статусной, чем практичной. Её отличает явный контраст между облегающим верхом и свободным, пышным низом. Этот крой отражал эстетические предпочтения минойцев. Он подчёркивал женские формы, создавая при этом ощущение грации и плавности движения благодаря объёмной юбке.

Пришло время поговорить о маленьких предметах гардероба древних критянок огромной важности. Женские украшения — сложные, дорогие, порой экзотические. Они были не только предметами восхищения, но и ключевыми маркерами социального статуса, власти и международных связей элиты минойского Крита.

Сам Крит не обладал большинством ресурсов для ювелирного дела. Тем не менее минойские мастера работали с золотом, серебром, драгоценными камнями, слоновой костью и стеклом. Эти материалы поступали со всех концов Восточного Средиземноморья — и даже из гораздо более отдалённых мест. Золото привозили из Египта и Малой Азии, серебро — из Троады или даже Испании. Камни типа сердолика, аметиста и агата поступали с Востока, а лазурит — исключительно из Бадахшана в Афганистане. Путь этого минерала до Крита пролегал через Месопотамию и Сирию — и каждая бусина из этого ярко-синего камня говорила не только о богатстве, но и об участии в сложной, протяжённой цепочке обмена, охватывавшей значительную часть древнего мира.

Украшения из таких материалов становились социальной декларацией. Чем реже и дальше происхождение ресурса — тем выше престиж. Золото и лазурит были символами доступа к власти, а сложность украшения достойным обрамлением заморского материала. Минойских ювелирам была доступна изысканная филигрань, зернь и инкрустации. В ряде случаев украшения могли быть значимыми даже в магическом смысле. Символика, включавшая изображения лилий или рогов быка, связывала предмет с мифологическим и религиозным контекстом.

Наконец, минойские украшения говорят не только о вкусе и богатстве, но и о масштабах торговли. Археологические находки — как сами изделия, так и сырьё для них — свидетельствуют о том, что Крит был включён в сеть морских и сухопутных маршрутов, соединявших его с Египтом, Левантом, Кипром, материковой Грецией и далее. Мотивы египетского происхождения нередко перерабатывались в собственном стиле, что говорит не просто о торговле, но о полноценном культурном обмене. Но критяне не только получали. Их изделия, прежде всего керамика, а также некоторые ювелирные изделия, находят по всему Восточному Средиземноморью.

В конечном счёте, одежда и украшения минойских женщин — это не просто артефакты. Это ключ к пониманию социального устройства, экономической модели и международной роли Крита в эпоху бронзы. Сквозь красители, ткани, золото, камни и изделия из них проступает образ цивилизации, жившей на перекрёстке морей и культур.

Прекрасный образ (процесс рисования здесь), донесённый до нас величественными руинами дворца в Кноссе и воплощённый мной в этой иллюстрации:

ВНИМАНИЕ! Версия без цензуры З Д Е С Ь (мой канал в Telegram).

Идея и реализация: Максим Ферапонтов;

Инструментарий: Adobe Photoshop, 3ds Max, DALL-E;

Поддержка: F U N P A Y.

Из всего, что я написал, моя дочь (ей 9 лет) заинтересовалась только неандертальцами. Когда она попыталась почитать мои статьи на эту тему, то ничего не поняла. Писать для детей я раньше не пробовал, но решил собраться с силами и взяться за дело. В процессе работы я поделился своей идеей с одной знакомой. Она сказала, что, наконец, тоже сможет читать мои тексты.

Мои дети гораздо охотнее воспринимают информацию с экрана смартфона, чем из других источников. Однако меня не всегда радует, как смартфоны развлекают моих детей. Поэтому я решил подойти к этому с другой стороны: писать для детей так, чтобы им было интересно и удобно читать мои тексты именно с экрана смартфона или планшета.

Уважаемые друзья, мне очень нужны отзывы вас и ваших детей! Это поможет сделать эту работу ещё более полезной.

ВАЖНО: не забудьте загрузить готовую свёрстанную книжку в pdf

МЫ И НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ

Будь успешным! Будь как неандерталец!

Неандертальцы — это древние люди, которые жили очень-очень давно, задолго до того, как появились современные люди. Они были похожи на нас, но немного отличались: у них были более крепкие тела, широкие носы и большие надбровные дуги на лице (такие выпуклости над глазами). Они жили в разных местах от Атлантического до Тихого океана и умели приспосабливаться к суровым условиям природы.

ОНИ БЫЛИ УМНЫМИ: неандертальцы умели делать орудия из камня, охотились на животных и даже использовали огонь.

БЫЛИ ЗАБОТЛИВЫМИ: учёные нашли следы того, что они лечили больных и хоронили умерших, а это значит, что у них были чувства и забота.

«РОДСТВЕННИКИ»: у современных людей и неандертальцев были общие предки, и даже сейчас у некоторых людей есть немного от неандертальцев!

НАШИ «СОСЕДИ»: неандертальцы и современные люди какое-то время жили одновременно в Европе около 40–50 тысяч лет назад.

ОНИ БЫЛИ УСПЕШНЫМИ: неандертальцы существовали на Земле около 400–450 тысяч лет, а мы люди - только около 200–300 тысяч лет.

К сожалению, неандертальцы исчезли много тысяч лет назад, но учёные до сих пор изучают их, чтобы узнать больше о том, как жили древние люди. Они как будто наши древние «соседи» по планете и далёкие «двоюродные братья» из прошлого!

Ещё совсем недавно люди думали, что неандертальцы были злыми и глупыми. Но теперь мы знаем, что это неправда. Эти древние люди были гораздо сложнее и интереснее, чем мы могли себе представить. Давайте узнаем, какими они были и как жили рядом с нами.

Цифровая иллюстрация автора на основе эскизов Элизабет Дейнс (специалист по научным антропологическим реконструкциям).

Мы находим неандертальцев

Первые останки загадочных древних людей нашли в 1856 году в долине под названием Неандер в Германии. Это были кости и большой череп. Череп выглядел необычно. Он был плоский, с большими надбровными дугами. Картину дополнял большой нос и крепкие толстые кости. Это открытие стало началом изучения этих древних людей, которых назвали по месту первой находки - неандертальцы.

Но интерес к неандертальцам появился не сразу. Ещё раньше, в 1848 году, в Гибралтаре нашли другой череп. Сначала никто не понял, что это за находка. Люди не думали, что это останки древнего человека. Только в 1863 году один врач осознал, насколько важна эта находка. Он показал череп своему другу, который увлекался древней историей. Когда череп привезли в Лондон, учёные предположили, что неандертальцы – наши родственники.

Уже тогда было видно, что неандертальцы похожи на людей, но их внешность казалась немного пугающей. Позже в Европе нашли ещё больше останков неандертальцев. Например, в 1908 году во Франции обнаружили почти полный скелет взрослого мужчины.

Начался спор о том, как выглядели неандертальцы. Одни представляли их как диких «людей-обезьян», другие – как странных, мохнатых мужчин. Но все соглашались, что неандертальцы больше похожи на людей, чем на животных. Это заставило учёных задуматься: были ли неандертальцы такими же людьми, как мы?

Прекрасная историческая реконструкция внешности неандертальского человека Студии Дейнс (Atelier Daynes), Париж.

Предрассудки прошлого

Люди давно думают, чем человек отличается от животных. Это сложный вопрос. Неандертальцы стали настоящим открытием! О них не было написано ни в религиозных книгах, ни в научных. В то время некоторые люди думали, что мир был создан всего несколько тысяч лет назад. Многие перестали верить, что люди появились по воле Бога. Обычные люди запутались, потому что не знали, чему верить. Открытие неандертальцев ещё больше усложнило ситуацию.

К сожалению, в прошлом европейские учёные считали, что белые люди были самыми лучшими. Другие народы они называли отсталыми. Коренных жителей Африки, Америки или Австралии называли дикарями. Когда нашли черепа неандертальцев, их сравнивали с черепами этих «диких» людей. Европейцы не хотели верить, что неандертальцы – их родственники. Им хотелось доказать, что другие народы менее развиты. Они считали, что раса европейцев появилась позже всех и поэтому самая развитая. Эти идеи сильно повлияли на то, как изучали неандертальцев.

Человеческая раса – это способ, которым люди делят друг друга на группы в зависимости от внешности. Например, у людей могут быть разные цвета кожи, волос или глаз, разные формы лица или тела. Эти различия появились очень давно, когда люди жили в разных частях света в разных условиях. Но важно помнить, что все люди, независимо от того, как они выглядят, принадлежат к одному виду – Homo sapiens. Мы все очень похожи внутри: у нас одинаковые органы, чувства и эмоции. Различия во внешности – это просто детали, которые делают каждого из нас уникальным.

Череп №5 (Miguelón) раннего неандертальца из Сима-де-лос-Уэсос в Испании, со всеми шейными позвонками, ок. 430 тысяч лет назад.

Предрассудки наших дней

Хотя наука сейчас ушла далеко вперёд, многие люди до сих пор думают о неандертальцах на основе старых идей. Сейчас мы знаем, что у неандертальцев мозг был такого же размера, как у европейцев или любых других современных людей. Но это знают не все.

Наука предполагает, что первые люди появились в Африке, а потом расселились по миру. Неандертальцы появились в Европе очень давно – более 400 тысяч лет назад. Они долго жили на большой территории в Европе и Азии, а их следы исчезли около 40 тысяч лет назад. В то же время в Европе появились мы, люди Homo sapiens.

Многие учёные думали, что это не просто так. Они считали, что люди выгнали или даже убили неандертальцев. Ведь неандертальцы не могли быть такими же умными, как мы. А значит были неудачниками. Их часто изображали как одиноких и злых существ.

Ещё недавно считалось, что неандертальцы общались друг с другом, как обезьяны шимпанзе. Что неандертальцы видели в других группах сородичей только врагов. Что они долго жили на одном месте, где делали свои примитивные каменные инструменты. Ведь эти орудия часто находили рядом с местами, где неандертальцы добывали камень. Но люди, которые изучают историю - историки, не обращали внимания на то, что иногда эти камни для инструментов приносили издалека.

Реконструкция облика на основе черепа возрастом 50 тыс. лет из Ла Ферраси во Франции. Австралийский музей, Сидней.

Новый взгляд

Сейчас мы больше не хотим считать себя умнее древних людей. Такое мнение мешает нам изучать самих себя и создавать лучший мир. Возможно, и неандертальцы когда-то стремились к чему-то подобному.

Эти отважные древние люди успешно пережили множество изменений климата, справляясь с холодом и жарой. В этом им помогал огонь. Они были искусными охотниками, умели создавать орудия из различных материалов и даже шили одежду! Всё это помогало им преодолевать трудности и путешествовать. Неандертальцы жили не только в Европе. Их следы найдены в Азии, и, возможно, они доходили до самых отдалённых уголков континента, даже до Тихого океана.

Всё это показывает, что неандертальцы не были глупее нас. Нет доказательств, что они были менее общительными или не стремились помогать или дружить. Они просто жили по-своему, и их образ жизни отличался от нашего.

Мы очень хотим узнать о неандертальцах как можно больше. Но это непросто, ведь от их загадочного мира сохранилось так мало. Однако современная наука способна на настоящие чудеса. Всё в жизни связано. Например, по мелким остаткам пищи между зубами можно понять, что они ели, куда ходили и как планировали свои дела.

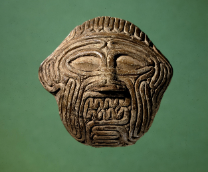

«Шательперонские ножи» из кремня. Как считается, были сделаны последними неандертальцами Европы 36-44 тыс. лет назад.

Человечность

Действуя как настоящие детективы, историки узнают ещё больше важных и интересных подробностей. Археологи нашли скелеты неандертальцев, у которых были серьёзные травмы, например, переломы костей или следы болезней. Но эти люди жили ещё долгое время после травм. Это значит, что другие неандертальцы ухаживали за ними, помогали им выжить, кормили и защищали. Например, найден скелет мужчины с тяжёлой травмой руки, который прожил ещё много лет благодаря заботе сородичей.

У неандертальцев были пожилые люди, которые уже не могли охотиться или работать. Но они всё равно жили в группе, и о них заботились. Это показывает, что они ценили опыт и мудрость старших.

Неандертальцы хоронили своих умерших, а иногда даже клали в могилы цветы, орудия или еду. Это говорит о том, что у них были какие-то представления о жизни после смерти и они уважали своих сородичей даже после их ухода.

А ещё у нас есть останки (кости) неандертальских детей, которые жили с врождёнными заболеваниями или травмами. Это значит, что их не бросали, а заботились о них, несмотря на трудности. Неандертальцы были настоящими людьми!

Супергерои каменного века

Неандертальцы были очень необычными людьми. Они отличались от нас, современных людей, но при этом были настоящими «супергероями» своего времени!

Неандертальцы были невысокими, но очень крепкими. У них были широкие тела, короткие, но мощные руки и ноги. Их кости были толще, а мышцы — сильнее, чем у нас. Это помогало им выживать в суровых условиях, когда было или очень холодно или жарко.

Их жизнь была полна опасностей и тяжёлой работы. Они постоянно двигались: искали еду, строили укрытия и защищались от хищников. Но сами неандертальцы тоже были опасными охотниками! Они охотились на огромных животных, таких как мамонты, шерстистые носороги и даже пещерные медведи. Представь, какая сила нужна, чтобы справиться с таким зверем! Кроме того, они носили тяжёлые грузы: добычу с охоты или материалы для строительства жилищ.

Учёные считают, что неандертальцы были намного сильнее современных людей. Например, их руки были такими мощными, что они могли легко сломать кость или использовать тяжёлые орудия. Даже неандертальская женщина могла бы победить в армрестлинге сильного современного человека! Но за такую силу приходилось платить: им нужно было съедать почти в два раза больше пищи, чтобы поддерживать свои силы.

Так что неандертальцы были настоящими «супергероями» каменного века! Их сила помогала им выживать в мире, полном опасностей и трудностей. Они не были лучше или хуже нас — они просто жили по-другому.

Цифровая иллюстрация автора на основе эскиза Тома Бьёрклунда, автора исторических научных иллюстраций из Финляндии.

Сила ума

Эти силачи были способны делать добрые дела. Значит, неандертальцы опирались на силу своих мускулов? А что насчёт их ума и воображения?

Сначала учёные думали, что неандертальцы были только охотниками, постоянно с копьями. В XIX веке искали кости животных, которых они, как считалось, убивали. Так как от ледниковых периодов осталось больше следов, решили, что неандертальцы жили в холодных условиях. К 1960-м годам большинство считало неандертальцев хищниками, обитавшими в местах почти без растений. Это объяснялось малым знанием об использовании растений коренными народами в похожих условиях и тем, что наукой тогда занимались в основном мужчины, интересовавшиеся крупной охотой.

Однако были и другие мнения. Некоторые учёные считали, что в таких условиях люди едят не только мясо, но и растения, мелких животных, рыбу. Они жили близко к природе, и в этом участвовали все. Эти идеи вернули в картину растения и мелких животных, но долгое время не было доказательств.

В 1980-х появилась теория о неандертальцах-падальщиках — ели то, что не доели хищники. Но позже археология развивалась, и учёные стали лучше понимать неандертальцев. Они выяснили, что неандертальцы были отличными охотниками, работавшими вместе. Это важное свидетельство их ума и умения общаться.

Раньше считалось, что неандертальцы не могли ловить быстрых животных, как птиц или кроликов, но это оказалось не так. Они также иногда ели морепродукты: собирали ракушки и, возможно, ловили рыбу. Кроме мяса, неандертальцы ели и растения. Они жили на огромной территории, и в пещерах находят остатки разных растений. На каменных орудиях и в земле также обнаружили следы растений и семян. Это говорит о том, что неандертальцы ели не только мясо, но и другую еду. Возможно, для них, как и для нас, еда была важной частью жизни.

Инструкция для всего живого

Итак, неандертальцы жили на Земле очень давно. Они видели то же солнце, дышали тем же воздухом, что и мы. Археологи – учёные, которые ищут следы древности, – находят их кости, их вещи и другие следы. К несчастью этих следов осталось мало. Но в древних костях есть ДНК!

ДНК – это как схема или план, который есть внутри каждого живого существа. Представь, что ты строишь дом из конструктора. Чтобы дом получился правильным, тебе нужна инструкция, где написано, как соединять детали. ДНК – это такая инструкция, но для всего живого: для людей, животных, растений и даже для маленьких бактерий.

ДНК находится внутри каждой клетки нашего тела. Она говорит клеткам, как работать, как расти и как выглядеть. Например, ДНК решает, какого цвета будут твои глаза, волосы или как ты будешь выглядеть. Это как маленький код, который передаётся от родителей к детям. Именно поэтому ты можешь быть похож на маму или папу. Это очень важная штука, которая делает каждого из нас и уникальным и похожим на родителей или бабушек и дедушек!

Древние кости и ДНК в них помогают нам понять, как выглядели неандертальцы и как были связаны с нами.

Послушай меня!

В чём же эта связь? Учёные нашли у неандертальцев особый ген (FOXP2), который у современных людей связан с речью и языком. Это значит, что у них могли быть способности к общению, похожие на наши.

Неандертальцы делали много вещей, которые требуют общения. Мы уже говорили об этом, помнишь? Они охотились группами, а для этого нужно было координировать действия. Они изготавливали сложные орудия, что могло требовать передачи знаний. Они заботились о больных и стариках, а это значит, что у них были социальные связи, которые сложно представить без общения.

В одной пещере в Словении, которая называется Дивье Бабе, учёные нашли что-то очень интересное — древнюю «флейту». Её сделали очень-очень давно, около 60 тысяч лет назад!

Эта флейта была сделана из кости пещерного медведя. На кости есть четыре круглых отверстия, расположенных ровно друг за другом. Учёные думают, что эти отверстия могли использоваться, чтобы создавать звуки, как на настоящей флейте.

Если это действительно флейта, то это значит, что неандертальцы умели создавать музыку! Возможно, они играли на ней во время праздников, ритуалов или просто чтобы повеселиться. Это показывает, что они были не просто «грубыми пещерными людьми», а умели творить и радоваться жизни.

Но не все учёные согласны, что это флейта. Некоторые думают, что отверстия могли появиться случайно, например, из-за укусов животных. Однако другие считают, что отверстия слишком аккуратные, чтобы быть случайными.

Так могли ли они разговаривать? Скорее всего, да! Но их речь, вероятно, была проще, чем у современных людей. Возможно, они использовали короткие фразы, жесты и звуки, чтобы общаться. А, возможно, они любили музыку так же, как и мы!

Цифровая иллюстрация автора на основе эскиза Тома Бьёрклунда, автора исторических научных иллюстраций из Финляндии.

Кто изобрёл живопись

Давай представим, что мы отправляемся в увлекательное путешествие в прошлое, чтобы узнать, что же делали неандертальцы, наши древние «родственники», кроме того, что ели и общались друг с другом. Оказывается, они, возможно, умели выражать свои чувства и даже думать о чём-то сложном! Звучит интересно, правда?

В далёкой Испании, в тёмных и таинственных пещерах с красивыми названиями — Ла-Пасиега, Мальтравьесо и Ардалес, — археологи нашли удивительные рисунки. Это не просто каракули, а изображения рук, линии и пятна. Учёные долго изучали эти рисунки и пришли к выводу, что они очень-очень древние. Настолько древние, что появились ещё до того, как в Европу пришли наши прямые предки — люди вида Homo sapiens.

Некоторые учёные думают, что эти рисунки могли оставить неандертальцы. Это было бы потрясающе, ведь это означало бы, что они умели не только выживать, но и творить! Другие учёные пока сомневаются, но споры делают историю ещё интереснее, не так ли?

А знаешь, что ещё удивительно? В Европе нашли много пещер, где на стенах есть слои рисунков. Сначала кто-то нарисовал одно, а потом, спустя тысячи лет, другие люди пришли и нарисовали поверх. Может быть, наши предки, придя в эти пещеры, видели старые рисунки и решили добавить свои? А вдруг мы даже научились рисовать у неандертальцев? Звучит как настоящая тайна!

Самые древние наскальные рисунки в Европе, которые точно сделали люди нашего вида, нашли в испанской пещере Эль-Кастильо. Им около 40 тысяч лет. Но есть ещё более древние рисунки, которым, возможно, целых 65 тысяч лет! Их тоже нашли в Испании, и некоторые учёные думают, что их могли сделать неандертальцы. Представляешь, как здорово было бы узнать, что они были первыми художниками на Земле!

Так что, если тебе нравится рисовать, помни: возможно, это умение досталось тебе от очень-очень далёких предков, которые жили тысячи лет назад в тёмных пещерах и оставили свои следы на стенах для нас с тобой.

Ребёнок, юноша и молодой неандерталец. Цифровое изображение автора на основе эскиза Тома Бьёрклунда.

Сокровище из глубокой пещеры

Итак, неандертальцы могли творить. Некоторые из их творений настолько древние, что учёные точно уверены: это сделали неандертальцы. Например, в 1990-х годах в глубокой пещере Брюникель на юге Франции исследователи нашли что-то потрясающее. На глубине сотен метров они обнаружили сталагмиты — это такие каменные «сосульки», которые растут из пола пещеры. Но эти сталагмиты были не просто природными образованиями. Кто-то их специально отломил и сложил в два больших кольца, а внутри них сделал маленькие кучки. Учёные сначала не могли понять, что это такое, но позже, они начали изучать это место более внимательно.

Оказалось, что эти кольца из сталагмитов были разложены более 174 000 лет назад! Представь, как неандертальцы пробирались в глубокую, тёмную пещеру и аккуратно складывали эти каменные «сосульки» в кольца. Они использовали более 400 кусочков сталагмитов, чтобы создать эти конструкции. Некоторые из них стояли друг на друге, другие лежали параллельно. А ещё учёные обнаружили, что многие из этих сталагмитов были обожжены, а в маленьких кучках когда-то горели костры.

Что самое интересное — для разжигания костров неандертальцы использовали кости, возможно, даже медвежьи. А это не так-то просто поджечь! Пока учёные не нашли никаких инструментов или объяснений, зачем они построили эти кольца. Но ясно одно: чтобы создать такие сооружения, нужно было много времени, планирования и даже предусмотрительности. Ведь в пещере было темно, и им нужно было как-то освещать себе путь.

Рисунки в пещере Ла-Пасьега в Испании на стене (секция C), 64 тыс. лет назад их нарисовали неандертальцы!

Куда исчезли неандертальцы

Помнишь, мы говорили об инструкции, которая рассказывает, как ты устроен? Это ДНК, и она есть в каждой клеточке твоего тела. ДНК похожа на длинную-длинную верёвочку, скрученную в спиральку. А на этой верёвочке есть маленькие «слова» — гены. Они говорят, какого цвета у тебя глаза, волосы, и даже как быстро ты бегаешь! А ещё они хранят память о наших предках.