Закон "О честной цене"

7 постов

7 постов

Друзья, скажите честно: когда ваши дети идут в школу в День знаний, кого встречают громче всех? Конечно же, учителей. Это те самые люди, которые стоят рядом с первоклассниками, держат их за руку, улыбаются родителям, а потом ещё целый год тащат на себе и обучение, и воспитание, и зачастую проблемы чужой семьи.

Но вот парадокс: 1 Сентября — праздник для всех. Учителя уходят домой с букетами и ощущением, что они снова остались без внимания. Ни копейки от государства, хотя для них это, по сути, профессиональный Новый год.

Я выступил с инициативой сделать ежегодную единовременную выплату педагогам ко Дню знаний. Не «премию по доброй воле директора», не «случайное везение», а закреплённый в законе подарок от страны в размере одного базового оклада. Чтобы учитель мог позволить себе маленький праздник.

Почему это важно? Это знак уважения и признательности. Педагог должен чувствовать, что его труд ценят не только на словах. Это престиж профессии. Молодёжь не пойдёт в школу, если будет видеть, что учителя получают только критику, постоянные претензии родителей и унижение в соцсетях. Это инвестиция в будущее. Поддержка учителей = качественное образование = сильная страна.

Мы же все понимаем, что без учителей не будет ни инженеров, ни врачей, ни программистов, ни правительства в конце концов? Пока же учителя вынуждены выживать, мы теряем талантливых людей и вынуждаем молодёжь выбирать другие профессии.

Нам с вами для обсуждения, друзья:

🔘 Согласны ли вы с тем, что 1 Сентября должно стать праздником не только для детей, но и для учителей?

🔘 Как вы думаете, изменится ли отношение общества к школе, если государство отблагодарит педагогов рублём?

Пишите в комментариях, делитесь историями, особенно учителя. Что для вас значит 1 Сентября? И что для вас стало бы настоящим знаком уважения?

Друзья, хочу рассказать вам пару историй, от которых у меня лично закипает кровь.

Недавно в одном фитнес-клубе случилось то, что иначе как дикостью назвать нельзя. Мать школьника встретила учительницу своего ребёнка в душевой (!) и… начала её фотографировать голой. Это не шутка. Более того — женщина заставляла «просить прощения» за то, что педагог, внимание, моется в душе. Хорошо, что нашлась смелая девушка-свидетель, которая вмешалась и пожаловалась администрации клуба.

Сотрудники заставили стереть снимки и тут же разорвали контракт с этой женщиной. Но согласитесь, сам факт — чудовищный. Учителя остаются беззащитными перед такими выходками.

Вспомним и другой случай: в Новосибирской области молодая учительница русского языка и литературы подверглась травле и служебным проверкам за фотографии с венчания — с собственным мужем у храма. Всё законно, всё достойно. Но педагог была вынуждена оправдываться, удалять снимки и переживать позорнейшую травлю.

Я вижу в этом опасный тренд: учителя превращаются в мишень для унижений и давления только за то, что у них есть частная жизнь.

А теперь вопрос: какой нормальный молодой человек или молодая женщина пойдут работать в школу, если понимает, что его будут травить за свадебные фото или подглядывать в душевых? Мы же сами убиваем престиж профессии и доверие к школе.

Поэтому я вместе со своей командой разработал инициативу в адрес Минпросвещения:

— запретить вмешательство в личную жизнь педагогов на законодательном уровне,

— исключить дисциплинарное давление за публикации в соцсетях, если они не нарушают закон,

— прописать в законе о защите образования отдельную норму о защите частной жизни учителей,

— ввести ответственность чиновников и директоров, которые допускают травлю педагогов.

Учителя должны быть защищены. Точка. Они не «святые аскеты без права на личное счастье». Они такие же люди, как мы с вами, и они не обязаны прятать свою жизнь от общества.

А теперь хочу спросить у вас:

🔘 Считаете ли вы, что учителя должны вести аскетический образ жизни, чтобы любой их шаг не стал поводом для скандала?

🔘 Или всё-таки общество должно научиться уважать их частное пространство?

Пишите в комментариях. Мне важно услышать ваши истории и мысли, особенно от тех, кто работает или работал в школе.

Друзья, сегодня хочу поднять тему, которая, казалось бы, выглядит мило, но на деле несёт опасность для животных и подрывает доверие к закону. Речь о так называемых «игровых антистресс-зонах» с живыми животными в торговых центрах.

Я направил официальное обращение в прокуратуру Москвы и Россельхознадзор по поводу деятельности заведения «Мальтипу BROSKI» в ТЦ «РИО», и вот о чем это и почему важно.

На первый взгляд, это милое место с маленькими собачками мальтипу. Но факты говорят, что закон запрещает контактные зоопарки в торговых центрах с 1 января 2020 года.

В «антистресс-зоне» нет безопасной зоны для животных — четыре пуфа в зале и никаких укрытий для щенков. Дети постоянно тянут, трогают, играют с животными, даже когда те устали или спят. Самая настоящая жестокость по отношению к живым существам. Контакт с животными не должен быть основной целью, а в названии заведения это прямо заявлено: «игровая антистресс-зона с живыми мальтипу». То есть формально — «антистресс», а фактически — типичный контактный зоопарк, нарушающий закон.

Согласно официальной информации Россельхознадзора, лицензия на деятельность была выдана 22 мая 2025 года. Но по фотографиям, отзывам и публикациям СМИ заведение работало как минимум с апреля 2025 года.

Иными словами, бизнес вел деятельность без лицензии, нарушая закон.

Это прецедент обхода закона — формально сменил вывеску, а по сути продолжает запрещённую деятельность.

В том же торговом центре уже появляются аналогичные заведения. Это не единичный случай, а потенциальная тенденция. Животные страдают, их права и здоровье игнорируются.

В своем обращении я потребовал:

— Провести комплексную проверку «Мальтипу BROSKI» на предмет соблюдения закона №498-ФЗ об ответственном обращении с животными.

— Проверить соответствие фактической деятельности лицензии.

— Рассмотреть признаки состава преступления по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В случае нарушений — принять меры реагирования.

Думаете, это «только собачки»? На самом деле речь о доверии к государству и к закону. Когда формально соблюдаются бумажные нормы, а фактически — обман, страдают не только животные. Мы теряем веру, что государство защищает слабых и соблюдает правила.

Каждый раз, видя «милое и безопасное», нужно думать шире: защищаем ли мы животных? Разве такое жестокое обращение с ними — норма? А соблюдается ли закон?

Что думаете вы? Должны ли торговые центры иметь право превращать животных в «живой аттракцион»? Или пора навести порядок и защитить слабых? Особенно интересно почитать комментарии от родителей маленьких детей.

Именно так комментируют расходы перед первым сентября россияне. Сейчас 25 тысяч рублей — лишь стартовая цена набора для первоклассника. Собрать в школу девочку — еще дороже. Старшеклассника — неприлично дорого.

В сумму входит покупка не только школьной формы и обуви, но и рюкзака, а заодно базовый набор необходимой для учебы канцелярии. Эта цифра значительно превышает показатели прошлых лет и только продолжает расти. Вот и считайте, во что обходится «просто» переступить школьный порог.

Перед началом каждого нового учебного года миллионы российских родителей вынуждены решать сложнейшую задачу: как обеспечить детей всем необходимым для обучения, не выходя за рамки семейного бюджета? Многие начинают готовиться к школе уже в июне или даже в мае, когда канцелярские принадлежности продаются со скидкой. В 40% семей начинают заранее откладывать деньги перед 1 сентября. Эта ситуация создает серьезное социальное напряжение.

С 2019 года я последовательно предлагаю правительству конкретное решение — «Первосентябрьский капитал». Предупреждал неоднократно: ситуация будет усугубляться и требует системных мер.

Сегодняшний рост цен — самое время для немедленных и адекватных действий. Обратился в Министерство труда и соцзащиты с предложением ввести федеральный «Первосентябрьский капитал» с выплатой за месяц до учебы.

25% средней зарплаты в регионе на 1–4 классы, 30% — на 5–9 классы, 35% — на 10–11 классы. Дети растут, а вместе с ними и их потребности. Такая градация обусловлена необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, покупку качественной техники.

Выплату должны производить не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.

Программа «Первосентябрьский капитал» не только существенно снизит неподъемную для многих финансовую нагрузку, но и станет действенной мерой в решении важнейших задач государственной политики по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных ценностей.

Что думаете по поводу такой инициативы? Пишите в комментариях — обсудим.

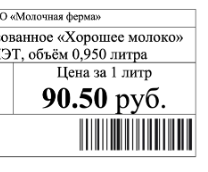

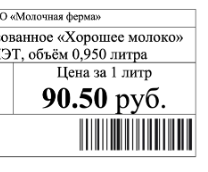

Про ценники-ловушки в магазинах: направил обращение в ФАС. Хватит обманывать россиян!

На ноу-хау в российском ритейле «Россиянин, угадай цену!» обратил внимание @Decillion.

Представьте: берете упаковку печенья. Упаковка запаяна, вес четкий – например, 400 грамм. На ценнике «59 РУБ. ЗА 100 Г».

Сразу мысль ─ а в чем подвох? Их тут даже несколько.

Во-первых, вам продают не 100 грамм. Вы не можете вскрыть упаковку и взять четверть. Вы покупаете всю пачку – 400 грамм.

Настоящая цена пачки = 59 рублей х 4 = 236 рублей. Но эту цифру либо пишут мелко, либо не пишут вообще, заставляя вас считать в уме.

А рядом лежит похожее печенье, но цена указана за всю пачку, например, 270 рублей, при этом вес пачки ─ мелким шрифтом.... То мозг начинает просто закипать. И снова ─ считаем в уме или достаем смартфон с калькулятором.

А если пришел не за печеньем, а приобрести базовый набор продуктов на неделю? Ходишь и считаешь, считаешь и сравниваешь... Целый квест.

Вот так ритейл под видом удобства снова манипулирует россиянами. На запаянной пачке, которую можно купить только целиком, указывать цену за 100 г вместо цены за пачку ─ это лукавство. Как писать цену билета в кино «за 15 минут просмотра», когда купить можно только весь сеанс.

Именно против таких уловок и был разработан законопроект «О честной цене», внесенный мною в Госдуму ещё в 2023 году. Сейчас идет активная стадия его доработки, внесем ограничения и для такого рода «фокусов». А пока попросил ФАС и Роспотребнадзор проверить торговые сети и их новые уловки.

Готовлю к внесению в Госдуму законопроект о честных скидках. Если покупатель экономит, а продавец получает возможность заработать больше, такую политику нужно поддерживать и поощрять! Это в интересах государства и экономики.

Сейчас наблюдаем абсурдную картину: все чаще звучат публичные требования запретить скидки на маркетплейсах. Поясню на примере, о чем речь. Товар у продавца стоит 100 рублей, но для потребителя он предлагается за 80 рублей, а эту разницу в 20 рублей маркетплейс финансирует за свой собственный счет.

Продавец ничего не теряет! Какую цену поставил, столько получил. Потребитель же платит меньше. А это сейчас, когда инфляция высокая, а темп роста зарплат за ней не успевает, согласитесь, неплохо.

Взвыли же те, кто не хочет, чтобы потребитель платил меньше. Среди главных борцов со скидками – торговые сети и крупнейшие монополисты, например, в сфере такси и поисковых систем. Они просто жить не могут, если хоть рубль недополучат от пользователя. Хотя сами ничуть не стесняются откровенно и массово демпинговать, вводить кешбэк, делать акции «два по цене одного» и так далее. Они уже посадили нас на свой крючок и не хотят отпускать. Не хотят, чтобы мы делали выбор сами, исходя из собственной выгоды.

Какие же аргументы у этих критиков? Они пугают нас тем, что когда-нибудь в будущем скидки, возможно, отменят. Тогда и цены, по их мнению, станут выше. Каково же их предложение? Отменить скидки прямо сейчас! То есть сделать цены высокими уже сейчас, и со 100% гарантией. Это уже театр абсурда и издевательство над людьми.

Здоровая конкуренция — основной локомотив развития экономики. Скидки трогать нельзя! Они помогают продавцам реализовать больше товара, а покупателям — покупать товары, в первую очередь наших, отечественных производителей, выгоднее для себя.

Мы будем делать все возможное, чтобы у российского потребителя был выбор лучшей цены, а у продавца — право получать справедливую оплату за товар и не работать себе в убыток.

ХВАТИТ ОТБИРАТЬ У ЛЮДЕЙ СКИДКИ!

Жду вас на страничках в Telegram и ВК

Сегодня работающие родители в России живут в режиме перманентного компромисса. Нужно зарабатывать, нужно быть с детьми, нужно всё успевать. Но чаще всего — не успевают. Потому что рабочий день не заканчивается «в шесть» и потому что дети не могут быть отложены «на потом».

Реальность такова: чем больше мы заняты, тем меньше нас в жизни собственных детей.

На депутатских приёмах в перерывах между разговорами о тарифах и дорогах я слышу вещи гораздо более личные:

«Я вынуждена работать после работы, на ребенка просто не остается времени». «Он растёт сам по себе».

Мы подошли к черте, когда массовая занятость начинает подтачивать саму основу — семью. И если государство хочет удержать демографию, здоровье и адекватное будущее молодого поколения — пришло время создавать инструменты, которые не просто поддерживают родителей, а возвращают им их роль.

Что предлагается?

Я направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение: закрепить в Трудовом кодексе право на сокращённый рабочий день один раз в неделю — на два часа — для матерей с детьми до 18 лет и отцов-одиночек.

Это будут «семейные часы» — время, которое даёт возможность:

— провести день с ребёнком не только в воскресенье;

— помочь с учёбой или свозить на тренировку;

— быть рядом в моменты, которые не повторяются.

Причём это может быть гибкий инструмент — работодатель и сотрудник согласуют, когда это удобно: утром, вечером, в любой день недели.

Это уже работает — в других странах

Мировой опыт показывает: поддержка родительства не разрушает экономику, а укрепляет общество.

В Нидерландах — один из самых гибких графиков в мире. В Финляндии и Швеции — система, в которой интересы семьи встроены в трудовое законодательство. В Исландии после успешных испытаний укороченной рабочей недели около 86% сотрудников получили право на сокращённый рабочий день. В Японии с апреля 2025 года вступил в силу проект, позволяющий сотрудникам с маленькими детьми работать гибко. Это включает сокращённые часы и возможность удалённой работы. Цель изменений — улучшить баланс между работой и личной жизнью, особенно для женщин, которые совмещают карьеру и семью.

Результат? Повышенное доверие внутри семьи. Меньше депрессий. Лучше учебные результаты у детей. А ещё — выше лояльность сотрудников к работодателям, ведь они понимают: их ценят не только как функцию, но и как человека.

Почему это важно именно сейчас?

Сегодня мы живём в эпоху перегрузки. Дети взрослеют быстро, но теряются легко, и если мы сейчас не дадим родителям дополнительное время быть с детьми — завтра мы потратим в разы больше на «реабилитацию» в виде кризисной подростковой психологии, ювенальной юстиции и недоверия к институту семьи.

Семья — это не личное дело каждого. Это вопрос государственной важности. А значит, восстановление баланса между трудом и личной жизнью — не вопрос удобства каждого, а вопрос политики.

И если кто-то считает, что два часа в неделю — это слишком много для будущего страны, у меня встречный вопрос: а сколько для него стоит потерянный ребёнок?

Надеюсь, Татьяна Алексеевна поддержит мою инициативу. А что думаете вы? Обсудим в комментариях!

Жду вас на страничках в Telegram и ВК

Привет, друзья! Представьте: заходите в магазин, а там — рай для ЗОЖника! Глаза разбегаются от обилия «живительных» хлебцев, «чудодейственных» мюслей и йогуртов, которые обещают чуть ли не вечную молодость. Рука тянется к кошельку, но тут включается здравый смысл: а правда ли всё это так полезно, как нам пытаются внушить?

Сразу скажу: нас обманывают производители продуктов, называя всякую ерунду «полезной» и «здоровой». За красивыми словечками часто скрывается банальный маркетинг, а мы, потребители, ведёмся и покупаем, думая, что заботимся о своём здоровье.

Уверен, многие из вас, как и я, не раз ловили себя на мысли, что за красивыми слоганами и яркими упаковками часто скрывается… пшик. Производители без зазрения совести лепят на этикетки слова «полезный» и «здоровый», надеясь, что мы, доверчивые потребители, купимся на эту уловку. А потом удивляемся, почему, питаясь этими «суперфудами», чувствуем себя не лучше, а иногда даже хуже.

Я считаю, что пора положить конец этому беспределу. Обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести законодательный запрет на использование слов «полезный», «здоровый» и прочих подобных в рекламе продуктов питания, если за ними не стоят реальные научные доказательства и сертификация.

В других странах, кстати, с этим не церемонятся:

⦁ В Евросоюзе уже давно действует Регламент № 1924/2006, обязывающий производителей подтверждать любые заявления о пользе продукта. Хочешь написать на пачке «полезно для сердца»? Получи одобрение Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

⦁ В США Управление по санитарному надзору (FDA) строго следит за рекламой и требует доказательств. Никаких голословных утверждений!

⦁ В Китае тоже с этим строго. За обман потребителей штрафуют нещадно.

А у нас пока полная анархия. Закон «О рекламе» запрещает, конечно, откровенную ложь, но прямого запрета на использование слов «полезный» и «здоровый» нет. И этим вовсю пользуются недобросовестные производители. Напичкают хлопья сахаром, трансжирами и всякой химией, а на упаковке красуется надпись «суперполезные хлопья с витаминами».

Мы имеем право знать, что едим. Поэтому предлагаю:

1. Изменить закон «О рекламе», запретив использовать слова «полезный», «здоровый» и т.п. без научного обоснования, подтверждённого уполномоченными органами.

2. Ввести административную ответственность за нарушение этого запрета. Пусть производители платят за введение потребителей в заблуждение!

3. Разработать систему сертификации заявлений о пользе продуктов по аналогии с международной практикой.

Надеюсь, Анна Попова поддержит мою инициативу. А что думаете вы? Обсудим в комментариях!

Жду вас на страничках в Telegram и ВК