Ответ на пост «Почему победили земледельцы, а не охотники.»1

Кето питание, возможно, попытка вернуть Чела к его основам питания. Земледелие возможно было навязано в виде обучения кем-то, кому нужны были для питания углеводы, которых не было в готовом виде. Сразу оговорюсь что я не любитель уфологии, а скорее наоборот, до тошноты здравый материалист, но простая логика подводит именно к этому.

Последний первый контакт.

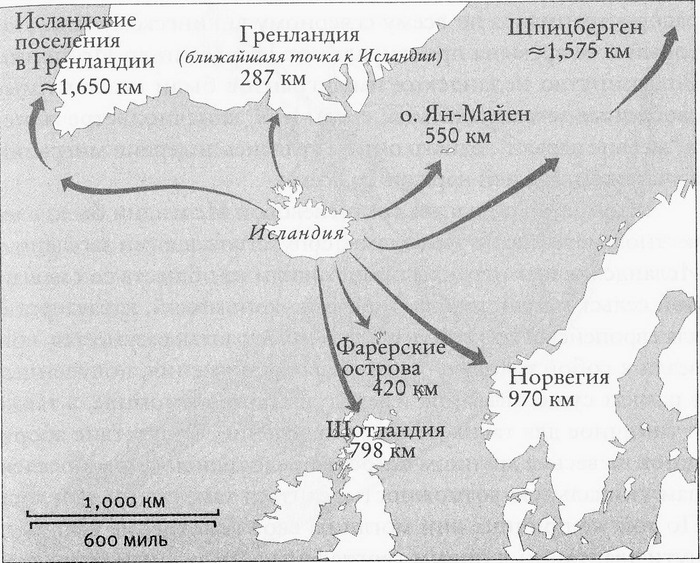

На протяжении большей части истории человеческие популяции жили изолированно друг от друга, и их отношения отличались ксенофобией, смягчавшейся при необходимости обмена товарами и поиска половых партнеров, но усиливаемой различиями языка и культуры. В современном мире все чаще происходят «первые контакты» с живущими в изоляции человеческими популяциями, так что в течение этого десятилетия можно ожидать и последнего первого контакта.

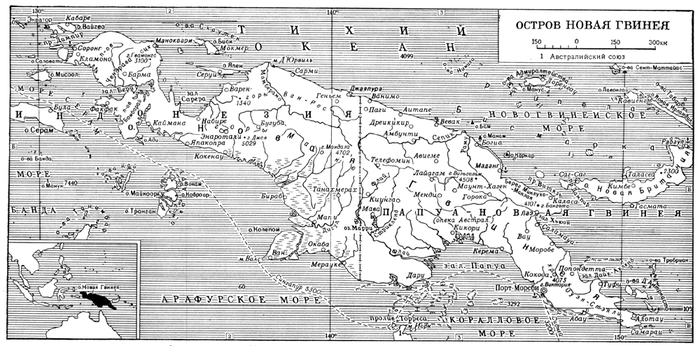

Четвертого августа 1938 года научно-исследовательская биологическая экспедиция Американского музея естественной истории сделала открытие, которое послужило стимулом к скорейшему окончанию долгого периода истории человечества. В этот день передовой отряд третьей экспедиции Арчбольда (по фамилии ее руководителя, Ричарда Арчбольда) оказался первыми чужестранцами, вошедшими в Великую долину реки Балием, на ранее считавшиеся необитаемыми внутренние территории западной части Новой Гвинеи. К всеобщему огромному удивлению оказалось, что Великая долина плотно заселена: в ней проживали 50 000 человек, сохранивших устои каменного века; до того момента они не знали о существовании остального человечества и сами оставались никому не известными. Так Арчбольд, отправившись на поиски неизученных видов птиц и млекопитающих, обнаружил человеческое сообщество.

Чтобы понять значимость открытия Арчбольда, нужно разобраться с феноменом «первого контакта». Хотя мы считаем себя путешественниками, в течение нескольких миллионов лет человеческой истории о нас можно было сказать прямо противоположное. Каждая группа людей не имела никакого представления о мире за пределами собственных земель и земель ближайших соседей. Только в последнее тысячелетие перемены в политической организации и технологические достижения позволили некоторым часто перемещаться на большие расстояния, встречать народы, живущие далеко, и из первых рук получать сведения о местах и народах, которых они лично еще не видели. Этот процесс ускорился после плавания Колумба в 1492 году, и в наши дни осталось лишь несколько племен в Новой Гвинее и Южной Америке, которым только предстоит впервые встретиться с прибывшими издалека чужеземцами. Приход экспедиции Арчбольда в Великую долину останется в истории как один из последних первых контактов с крупной человеческой популяцией.

Любому, кто не бывал в Новой Гвинее, кажется непонятным, как мог оставаться скрытым от посторонних народ численностью 50 000 человек. В конце концов, Великая долина лежит всего в 115 милях от северного и южного побережий Новой Гвинеи. Европейцы открыли Новую Гвинею в 1526 году, голландские миссионеры обосновались там в 1852 году, а колониальные правительства европейских стран действовали с 1884 года. Почему же только спустя через пятьдесят четыре года удалось сделать открытие в Великой долине?

Стоит ступить на остров Новая Гвинея и попробовать свернуть с проложенной тропы, как ответ становится очевиден: все дело в рельефе местности, нехватке пищи и в носильщиках. Из- за того, что равнины заболочены, в горах путь преграждают острые каменные гребни, и вся территория покрыта зарослями джунглей, путешественник в самом удачном случае преодолевает в день всего несколько миль. Когда в 1983 году я отправился в горы Кумавы, мне и дюжине новогвинейцев потребовалось две недели, чтобы продвинуться на семь миль в глубь острова.

К особенностям местности добавляется еще и невозможность добывать себе пропитание на территории, поскольку крупная дичь в Новой Гвинее не водится. В низинах, покрытых джунглями, основу питания местных жителей составляет саговая пальма, мякоть которой по консистенции напоминает резину, а по запаху — рвотные массы.

Помимо сложности пути следует отметить, что внутренние территории Новой Гвинеи не привлекали ни миссионеров, ни колониальные правительства, поскольку считались практически необитаемыми. Европейские исследователи, высаживавшиеся на побережье или на берегах рек, обнаружили в низинах множество племен, питавшихся саго и рыбой, но у подножий крутых гор почти никто не жил. С берегов было не разглядеть, что между горными цепями скрываются широкие долины, пригодные для земледелия.

В отношении восточной части Новой Гвинеи миф о необитаемой территории вдали от побережья был развеян 26 мая 1930 года, когда два австралийских золотоискателя, Майкл Лихи и Майкл Дуайер, поднялись на гребень гор Бисмарка в поисках золота, и, взглянув в ночной темноте на лежавшую внизу долину, разглядели бесчисленные светящиеся точки: костры, на которых готовили пищу тысячи людей. В отношении западной части острова этот миф был разоблачен во время второго разведывательного полета Арчбольда, 23 июня 1938 года. После многочасового кружения над джунглями, где он не заметил почти никаких следов пребывания человека, Арчбольд с удивлением увидел Великую долину, напомнившую ему Голландию: джунгли вырублены, территория разделена на небольшие поля с оросительными каналами, среди полей раскиданы деревушки. Только шесть недель спустя Арчбольд, организовав лагеря у ближайшего озера и реки, где мог приземлиться самолет, привел в Великую долину разведывательную экспедицию, и состоялся первый контакт с местным населением.

Вот почему Великая долина оставалась скрытой от внешнего мира до 1938 года.

А почему жители долины, которых теперь называют дани, не знали о существовании внешнего мира?

В этот момент следует напомнить о том, что мы воспринимаем наш современный взгляд на мир как нечто само собой разумеющееся. Но наша позиция до весьма недавнего времени была неприменима для Новой Гвинеи, а 10 000 лет назад — для всего мира.

Вспомним, что весь земной шар сейчас разделен на государства, граждане которых имеют, в большей или меньшей степени, возможность свободно путешествовать в пределах своей страны, а также выезжать за ее пределы. Всякий, при наличии достаточной суммы денег, времени и желания может посетить практически любую страну.

А на протяжении всей человеческой истории, за исключением последних 10 000 лет, беспрепятственно путешествовать было невозможно, да и распространение университетских джемперов сводилось к минимуму. Каждая деревня или группировка представляла собой политическую единицу, в чьих отношениях с соседними группами чередовались войны, перемирия, военные альянсы и торговые союзы. Жители высокогорий Новой Гвинеи проводили всю жизнь в радиусе двадцати миль от места своего рождения. Изредка они могли оказаться на землях, граничивших с территорией, принадлежавшей их деревне, пробравшись туда во время военного нападения или с разрешения другого племени.

Хотя до контакта с внешним миром большая часть племен поддерживала торговые отношения с соседями, многие представители таких племен полагали себя единственными людьми на свете. Возможно, дым костров на горизонте или пустая лодка, проплывающая по течению, подтверждали существование других. Но рискнуть выбраться со своей территории, чтобы встретиться с этими людьми, даже с теми, которые жили всего на расстоянии нескольких миль, было равноценно самоубийству.

Люди жившие до первых контактов, не имели возможности составить представление о внешнем мире или узнать о нем напрямую. Информация передается по цепочке из многих языков, при этом на каждом этапе вносятся новые искажения, — это похоже на игру «испорченный телефон», когда дети шепотом передают друг другу какую-нибудь фразу, которая, дойдя до последнего игрока, оказывается искажена до неузнаваемости. В результате, жители нагорья Новой Гвинеи не имели представления об океане, который находился в нескольких сотнях миль от них, и ничего не знали о белых людях, которые уже несколько веков высаживались на берега острова.

Таким образом, первые контакты с внешним миром стали травмой, тяжесть которой нам, живущим в современном мире, трудно представить. В тот день их мир изменился навсегда.

В книге Боба Коннолли и Робина Андерсона «Первый контакт» этот момент встречи в восточных горах ярко показан через воспоминания пожилых новогвинейцев и белых, которые тогда, в 1930-е годы, были детьми или молодыми людьми. Испуганные жители нагорья принимали белых за привидения и чтобы убедиться, что это такие же люди, как и они, способные испражняться и заниматься сексом, отправляли перепуганных юных девушек отдаваться чужестранцам, а также откапывали фекалии белых.

Также можно рассмотреть те стремительные изменения, которые последовали за первыми контактами.

Рассмотрим столь очевидный пример как разнообразие в художественной культуре. В прошлом стили скульптуры, музыки и танца в разных деревнях Новой Гвинеи сильно отличались. Некоторые жители селений, расположенных по реке Сепик и на болотах Асмат, занимались резьбой по дереву, и их произведения ныне прославились на весь мир из-за своих художественных достоинств. Но жителей деревень Новой Гвинеи все более принуждают или уговаривают отказаться от их художественных традиций. В 1965 году я посетил в Бомаи живущее в изоляции племя, насчитывающее 578 человек, и оказалось, что незадолго до моего прихода местные жители, под давлением миссионера, управлявшего единственным местным магазином, сожгли все свои произведения искусства. Многие века уникального культурного развития (или «языческие артефакты», как выразился миссионер) были уничтожены за одно утро. Впервые поехав в отдаленные деревни Новой Гвинеи в 1964 году, я услышал деревянные барабаны и традиционные песни; посещая те же места в 1980-е годы, я слышал гитары и рок-музыку, доносившуюся из переносных магнитол на батарейках. Всякий, кто видел резные работы асматов в нью-йоркском Метрополитен-музее или слышал антифональный дуэт деревянных барабанов, исполняемый с ошеломительной скоростью, может представить себе, какую великую, трагическую утрату понесло искусство после этих первых контактов.

Мы не стали бы сокрушаться из-за уходящего культурного разнообразия, если бы исчезали только такие явления, как искалечивание собственного тела и детские самоубийства. Но сейчас приобрели доминирующее положение культурные практики тех обществ, которые выделились благодаря своему экономическому и военному успеху. А эти особенности не всегда помогают обеспечить человеческое счастье или способствуют выживанию в течение более долгого времени. Наша потребительская жизненная позиция и эксплуатация окружающей среды на данный момент несут благо, но в будущем обернутся бедой. Среди тех черт американского общества, которые уже сейчас, по общему, мнению приобрели катастрофический характер, можно назвать отношение к пожилым, беспорядочную жизнь молодежи, злоупотребление психотропными препаратами и огромное социальное неравенство. А каждая из этих проблем во многих обществах Новой Гвинеи решается (или решалась до первого контакта с цивилизацией) намного успешнее, чем у нас.

Из книги Дж. Даймонда "Третий шимпанзе".

Почему победили земледельцы, а не охотники.1

Когда-то охотниками-собирателями были все жители планеты без исключения. Зачем некоторым из них вообще понадобилось не добывать, а производить продовольствие?

С современной точки зрения вопрос «Зачем?» поначалу кажется неразумным — настолько нам очевидна ущербность жизни охотников-собирателей. По сложившемуся мнению, эти люди были обречены на тяжкий труд, ежедневный поиск пропитания, зачастую на грани голодной смерти; у них отсутствовали такие элементарные материальные удобства, как мягкая постель и теплая одежда; чаще всего их ждала ранняя смерть.

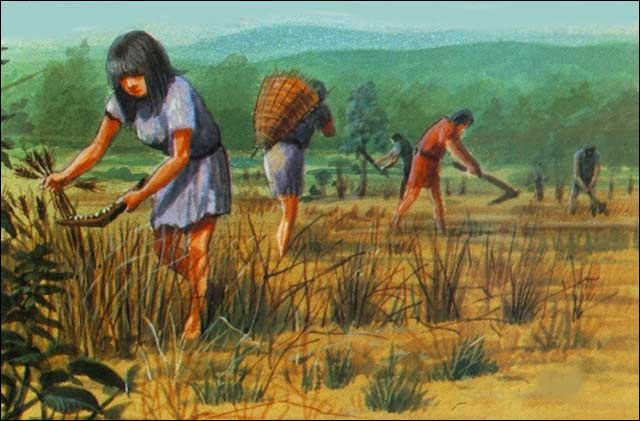

Большинство крестьян- земледельцев и скотоводов, которые и составляют основную массу производителей пищи в современном мире, вовсе не обязательно живут лучшей жизнью, чем охотники-собиратели. Исследования бюджетов времени показывают, что по сравнению с охотниками-собирателями они тратят на труд в среднем не меньше, а больше часов в сутки. От археологов мы знаем, что во многих областях первые земледельцы проигрывали охотникам и собирателям, которых они вытесняли, и по физическим габаритам, и по качеству питания, и по серьезности заболеваний, которым были подвержены, и, наконец, по средней продолжительности жизни.

Мы знаем множество случаев, когда охотники-собиратели, которые могли наблюдать за ведением земледельческого хозяйства на примере соседей, тем не менее отказывались принять его блага (очевидные для нас) и продолжали заниматься охотой и собирательством. Коренное население Калифорнии, состоявшее из охотников- собирателей, вело обмен с сельскохозяйственным коренным населением долины реки Колорадо. В других случаях охотники-собиратели, контактировавшие с земледельцами, в конце концов все-таки становились земле¬дельцами сами, но лишь по прошествии необъяснимо долгого, на наш взгляд, времени. Так, поморские народы Северной Германии начали осваивать производство продовольствия только через тысячу триста лет после того, как, принесенное народами линейно-ленточной керамики, оно утвердилось во внутриматериковых частях Германии — всего на 125 миль южнее.

Распространенное предубеждение заключается в том, что между охотниками-собирателями и производителями продовольствия существует четкое разделение по образу жизни, а именно на кочевой и оседлый. В действительности, несмотря на то что мы часто оперируем таким противопоставлением, охотники-собиратели некоторых плодородных областей, включая североамериканское тихоокеанское побережье и, возможно, Юго-Восточную Австралию, сделавшись оседлыми, так никогда и не стали заниматься производством пищи. Другие охотники-собиратели — в Палестине, на перуанском побережье, в Японии — перешли к оседлости задолго до возникновения у них сельского хозяйства.

Следующее теоретическое разделение, которое в реальности существует только в сильно размытом виде, противопоставляет производителей продовольствия как людей, активно управляющих своей землей, и охотников-собирателей как людей, только присваивающих дары дикой природы. На самом деле некоторые из охотников-собирателей являются в своем роде вполне распорядительными хозяйственниками. К примеру, новогвинейские племена, которые обошлись без одомашнивания саговых пальм и горного пандана, тем не менее повышают урожайность этих диких растений со съедобными плодами, сводя наступающие на участки их произрастания другие виды деревьев, расчищая каналы в саговых болотах и помогая росту новых побегов за счет подсечения тех, что закончили плодоносить.

Из своих первых элементов, которые уже практиковались охотниками-собирателями, земледелие эволюционировало медленно и поэтапно. На ранних стадиях производства продовольствия люди одновременно пользовались дарами природы и плодами собственного труда, и по мере того, как человек все больше опирался на собственный труд, различные типы собирательства утрачивали свою актуальность с разной скоростью.

Главным объяснением постепенности описанного перехода является тот факт, что системы производства продовольствия складывались как результат аккумуляции множества самостоятельных решений, касающихся распределения времени и трудозатрат. Мы можем представить себе одного из первых земледельцев, который, проснувшись, задается вопросом: «Должен ли я провести этот день с мотыгой в моем огороде (который наверняка принесет мне много овощей через несколько месяцев), или собирая моллюсков (что наверняка даст мне небольшое количество пищи сегодня), или охотясь на оленя (что, возможно, уже сегодня обеспечит меня солидным запасом еды, но скорее всего, оставит голодным)?» Добытчики пищи, неважно, люди или животные, заняты постоянной расстановкой приоритетов и принятием решений о распределении ресурсов, пусть чаще всего и бессознательно.

Первые земледельцы любого из континентов не могли выбрать земледелие осознанно, поскольку рядом с ними не существовало других земледельцев, у которых они могли бы его «подсмотреть». Однако после того, как производство продовольствия возникало в одной из частей континента, охотники-собиратели, живущие по соседству, уже могли наблюдать результаты воочию и принимать решения, взвесив «за» и «против». Нам следует рассматривать производство продовольствия и охоту-собирательство как альтернативные стратегии, конкурирующие друг с другом. И это значит, нам необходимо ответить на вопрос: какие факторы окончательно закрепили конкурентное преимущество за производством продовольствия?

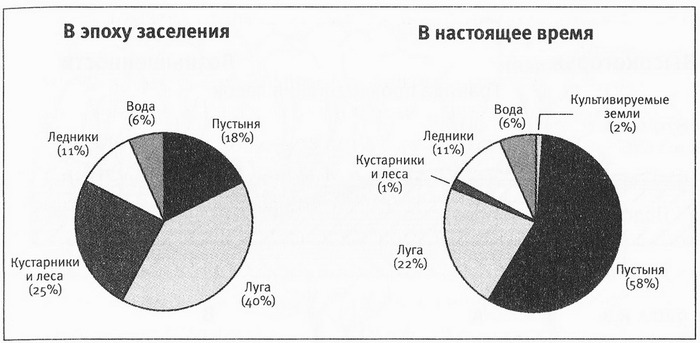

Один из факторов — это сужение доступа к пищевым ресурсам дикой природы. За последние тринадцать тысяч лет образ жизни охотников-собирателей неуклонно утрачивал свою привлекательность по мере того, как необходимые для его поддержания ресурсы (особенно животные) истощались или вовсе исчезали. Из крупных млекопитающих большинство видов в Северной и Южной Америке и ка¬кое-то количество в Евразии и Африке вымерло еще в конце плейстоцена — либо из-за смены климата, либо из-за увеличения популяции охотников и совершенствования их навыков. Только полностью истребив моа (бескрылые птицы высотой до 3,5 метра) и значительно сократив популяцию морских котиков на Новой Зеландии, доведя до критического минимума число морских и сухопутных птиц на других островах Тихого океана, полинезийские колонисты всерьез занялись интенсификацией производства продовольствия.

Вторым фактором можно назвать то обстоятельство, что так же, как истощение ресурсов дичи делало охоту все менее надежным источником пропитания, широкое распространение сравнительно легко окультуриваемых диких растений, наоборот, обнаруживало все большую эффективность определенных практик, ведущих к полноценному земледелию. Так, перемена климата в регионе Плодородного полумесяца, произошедшая в конце плейстоцена, значительно расширила ареалы диких зерновых, способных приносить солидные урожаи в короткое время.

Еще одним фактором, склонившим часу весов в пользу образа жизни, альтернативного охоте и собирательству, стало накопление навыков, впоследствии сделавшихся важнейшим элементом всякого производства продовольствия: технологий сбора, переработки и хранения добытой пищи.

В число этих изобретений входили серпы с кремниевым лезвием, укрепленным в деревянной или костяной рукоятке, которые служили для срезания стеблей дикого хлеба; корзины, в которых зерно с холмов, где оно обычно произрастало, переносилось к месту обитания; ступы и пестики или специальные каменные блоки, для размельчения и лущения; метод прокаливания зерен на огне, благодаря которому при хранении они не давали ростков; наконец, ямы-хранилища, выкапываемые в земле.

Четвертым фактором является зависимость между ростом плотности человеческой популяции и развитием производства продовольствия. Во всех частях мира, где доступны достоверные данные об этом, археологи находят свидетельства систематической связи между возникновением производства продовольствия и увеличением плотности населения. Что из них было причиной, а что результатом? Здесь мы сталкиваемся с классическим примером спора о курице и яйце: то ли выросшая численность общин подтолкнула людей к освоению производства продовольствия, то ли производство продовольствия сделало возможным рост численности.

Теоретически можно предположить, что вектор причинно- следственной связи в данном случае должен был бы быть направленным в обе стороны. Производство продовольствия имеет тенденцию увеличивать популяционную плотность потому, что его отдача, исчисляемая в съедобных калориях на единицу площади, выше, чем у охоты и собирательства.

Постепенное увеличение плотности населения заставляло людей искать более результативные способы добычи продовольствия, поощряя тех, кто неосознанно делал шаги в сторону производительных методов. После того как люди стали производить пищу и перешли к оседлому образу жизни, они получили возможность сократить детородный интервал у женщин и начать производить на свет все больше людей, которые в свой черед требовали еще больше пищи.

Последний, пятый, фактор описываемого перехода сыграл решающую роль в местах, где проходила граница между территориями охотников-собирателей и производителей продовольствия. Высокая плотность аграрных общин позволяла им вытеснять или уничтожать общины охотников-собирателей благодаря элементарному численному превосходству, не говоря о других преимуществах, связанных с их образом жизни (включая технологическое развитие, болезнетворные микробы и наличие профессиональных воинов). В областях, заселенных изначально только охотниками-собирателями, те, кто освоил сельское хозяйство, постепенно численно обгоняли тех, кто этого не сделал.

В результате в большинстве регионов земного шара, пригодных для сельского хозяйства, охотников-собирателей ждали только две участи: либо их вытесняли соседствующие производители продовольствия, либо они оставляли себе единственный шанс выжить, самостоятельно переходя к производству продовольствия.

Только в тех благоприятных для сельского хозяйства регионах, где особенно мощные географические или экологические барьеры всерьез затрудняли проникновение производителей продовольствия или распространение соответствующих технологий, охотники-собиратели сумели дожить до современной эпохи. Как например охотники-собиратели Австралийского континента, отделенные узкими морями от производителей продовольствия с островов Индонезии и Новой Гвинеи. Немногие народы охотников-собирателей, дожившие до XX в., избежали полного вытеснения производителями продовольствия лишь потому, что обитали в неблагоприятных для земледелия областях — главным образом в пустынях и некоторых арктических районах.

Из книги Дж. Даймонда "Ружья, микробы и сталь".

Гибель колонии викингов в Гренландии.

Гибель гренландской колонии часто называют «загадочной». Это правда, пусть лишь отчасти: мы должны отличать глубинные причины (т. е. факторы, обусловившие медленное угасание гренландской колонии) от непосредственных (то есть событий, нанесших окончательный удар по давно ослабевшему обществу). Именно непосредственные причины и являются отчасти загадочными; глубинные же достаточно ясны.

Викинги, не желая того, истощили все природные ресурсы, от которых они зависели: деревья были вырублены, дерн вырезан, поля вытоптаны скотом, почва смыта водой и сдута ветром. В самом начале освоения Гренландии викингами ее земли были лишь условно пригодны для ведения средневекового европейского животноводческого хозяйства; но количество сена, которое удавалось заготовить в Гренландии, сильно варьировалось год от года, и далеко не всегда его было достаточно. Во-вторых, данные, полученных при исследовании кернов льда Гренландии, свидетельствуют, что климат в Гренландии в момент появления там викингов был сравнительно мягким (таким же, как сейчас), но с начала XIV века потянулась череда холодных лет, а XV век уже ознаменовался глобальным похолоданием, известным как малый ледниковый период.

В результате продуктивность полей и соответственно количество заготавливаемого сена упали ниже прежнего, морские пути на континент стали забиваться льдом, преграждая судам из Норвегии дорогу в Гренландию. В-третьих, препятствие мореходству стало одной из причин угасания, а затем и прекращения торговли между Гренландией и Норвегией, от которой гренландцы зависели материально и психологически — как от источника железа, строевого леса и культурной самоидентификации. Приблизительно половина населения Гренландии погибла во время эпидемии чумы (Черной смерти) в 1349-1350 годах. Спрос на бивни моржей — основной экспортный товар Гренландии, пользовавшийся большой популярностью у европейских резчиков, — угас после того, как крестоносцы вновь открыли для европейцев доступ к слоновой кости из Африки и Азии. Все эти события снижали как возможности, так и мотивацию Норвегии отправлять суда в Гренландию. Наконец, появление в Гренландии инуитов и нежелание или неготовность викингов к крутым изменениям венчают пирамиду причин, ставшую надгробным памятником гренландской колонии.

Все эти пять факторов проявлялись постепенно или действовали в течение длительного времени. Поэтому неудивительно, что различные фермы в обоих гренландских поселениях были брошены в разные периоды времени, какая-то раньше, какая-то позже. Последние даты, полученные радиоуглеродным методом в долине Корлорток в районе Восточного поселения , относятся к началу XIV столетия. «Ферма под песками» Западного поселения была покинута и погребена под песком, сдуваемым с ледника, приблизительно в 1350 году.

Из двух гренландских поселений первым полностью покинули меньшее и расположенное дальше на север Западное поселение (в период рассвета население ок. 1000 чел.) Оно было еще менее пригодным для животноводства, чем Восточное (в период рассвета население ок. 4000 чел.) , так как более северное расположение означало более короткий вегетативный период, значительно меньшую продуктивность здешних пастбищ и, соответственно, большую вероятность того, что из-за холодной и сырой погоды летом не удастся заготовить достаточное количество сена для прокорма животных в течение зимы. Еще одной причиной повышенной уязвимости Западного поселения было то, что выход в море осуществлялся через единственный фьорд, так что небольшая группа враждебных инуитов в устье фьорда могла полностью перекрыть доступ к морю, — а это означало для викингов невозможность охоты на тюленей, мигрирующих вдоль побережья Гренландии поздней весной, когда других источников пищи могло и не оставаться...

Вот какую информацию дают нам археологи, которые раскопали верхний слой мусора на некоторых фермах Западного поселения — слой, который, как предполагается, оставили викинги в последние месяцы своего пребывания здесь. Среди развалин зданий обнаружены двери, балки, стропила, мебель, кубки, распятия и другие крупные деревянные предметы. Это очень необычно для Гренландии: когда в Северной Скандинавии люди оставляли дом преднамеренно, все деревянные предметы они всегда забирали с собой для использования в новом месте, куда бы ни отправлялись, так как дерево было ценным и редким материалом. Очевидно, жители Западного поселения оставляли свои дома в крайней спешке либо не могли забрать с собой утварь, так как были убиты.

Кости животных, обнаруженные в верхних раскопанных слоях, могут поведать довольно-таки мрачную историю. Вот что выбрасывали в мусорные кучи обитатели Западного поселения в последние месяцы своей жизни здесь: кости лап мелких птиц и кроликов, на которых в обычных условиях никто бы не стал охотится, как на не стоящих хлопот, пригодных в качестве разве что последнего средства спастись от голодной смерти; кости теленка или ягненка, рожденного поздней весной; копыта коров, число которых приблизительно совпадает с количеством стойл в хлеву этой фермы, из чего следует, что все коровы были не только забиты, но и обглоданы до копыт; части скелетов больших охотничьих собак с отметинами от ударов ножом. Кости собак в мусорных кучах в других раскопках скандинавских поселений практически отсутствуют, поскольку древние скандинавы были склонны к поеданию своих собак не более, чем современные европейцы. Убивая собак, которые требовались для охоты на оленей осенью, и новорожденных ягнят и телят, необходимых для восстановления поголовья, последние обитатели Западного поселения фактически признавались в том, что слишком отчаянно голодали, чтобы беспокоиться о будущем. В лежащих ниже слоях мусора в домах, где проводились раскопки, найдены следы навозных мух теплолюбивых пород; но в верхних слоях лишь следы холодостойких видов мух — это позволяет предположить, что у обитателей домов не было не только еды, но и топлива для обогрева жилищ.

Что касается гибели Восточного поселения, последний рейс торгового корабля, который, согласно королевскому обещанию, должен был регулярно заходить в Гренландию, относится к 1368 году; в следующем году этот корабль затонул. После чего, согласно дошедшим до нас сведениям, корабли заходили в Гренландию только четыре раза: в 1381,1382,1385 и 1406 годах. Торстейн Олавссон, капитан последнего посетившего Гренландию корабля провел в Гренландии почти четыре года, с 1406 по 1410-й, прежде чем вернулся в Норвегию.

Капитан Олавссон привез с собой несколько свежих новостей из Гренландии. Во-первых, человек по имени Колгрим был сожжен на костре в 1407 году за то, что прибег к колдовству, чтобы соблазнить женщину по имени Стейнун, дочь местного властителя по имени Равн, и жену Торгрима Селвассона. Во- вторых, несчастная Стейнун после этого сошла с ума и умерла. Наконец, сам Олавссон и местная девушка по имени Сигрид Бьорнсдоттир обвенчались в церкви Хвалсей 14 сентября 1408 года, свидетелями чему были Бранд Халлдорсон, Тор Йорундарссон, Торбьорн Бардарссон и Ион Йонссон, а в течение трех предшествующих воскресных дней в церкви объявлялось о бракосочетании и никаких возражений не последовало. Столь лаконичные упоминания о сожжении на костре, сумасшествии и венчании были обычными новостями для любой страны в средневековой Европе и не давали никакого повода для беспокойства. Однако это последние известные нам достоверные письменные упоминания о гренландской колонии.

Мы не знаем в точности, как именно погибло Восточное поселение. Климат в Гренландии в промежутке между 1400 и 1420 годами становился холоднее, все чаще дули сильные ветра, и упоминания о кораблях, заходивших в гренландские фьорды после 1406 года, отсутствуют. Радиоуглеродная датировка женского платья, обнаруженного при раскопках церковного кладбища в Херьольвснесе, относит его к 1435 году. Это позволяет предположить, что еще в течение нескольких десятков лет после того, как последний корабль отчалил от побережья Гренландии, в Восточном поселении теплилась жизнь.

Следующее посещение Гренландии европейцами, о котором имеются достоверные свидетельства, относится к 1576-1587 годам, когда английские мореплаватели Мартин Фробишер и Джон Дэвис увидели Гренландию во время одного из своих плаваний и причалили к ее берегам. На протяжении всего XVII века из Дании и Норвегии отправлялись другие экспедиции на поиски загадочно исчезнувшей колонии, а голландские и английские китобойные суда время от времени заходили во фьорды Гренландии и похищали инуитов, которые (как ни трудно нам себе это представить) считались тогда потомками голубоглазых светловолосых викингов, несмотря на совершенно иной облик и язык.

Наконец, в 1721 году в Гренландию отправился норвежский лютеранский миссионер Ханс Эгеде, убежденный, что похищенные и привезенные в Европу инуиты — потомки норвежцев-католиков, волею судеб отлученных от Европы еще до Реформации, обратившихся в язычество и, следовательно, отчаянно нуждающихся в христианском миссионере, который бы привел их к истиной вере (в данном случае лютеранской). Случилось так, что Ханс Эгеде высадился именно в фьордах Западного поселения, где, к его удивлению, он встретил только туземцев, очевидно инуитов, а вовсе не норвежцев. Они показали ему развалины бывших норвежских ферм.

Давайте подведем итог: что же остается невыясненным в судьбе гренландской колонии? Глубинные причины ее угасания не вызывают сомнений; археологические раскопки верхних слоев мусора в Западном поселении, свидетельствующие о последних месяцах его существования, говорят нам кое-что и о непосредственных причинах гибели. Но у нас нет аналогичных данных о том, что случилось в последние годы существования Восточного поселения, так как здесь верхние слои не исследованы. И тут я не могу удержаться, чтобы не предложить свой вариант завершения этой грустной истории.

В сравнении с Западным поселением Восточное лежит на несколько сот миль к югу и соответственно является менее рискованным местом для выращивания и заготовки сена. Территория Восточного поселения могла прокормить большее количество жителей (четыре тысячи в сравнении с тысячей в Западном), и соответственно жизнь там могла продолжаться дольше. Конечно, похолодание климата в конце концов оказало негативное влияние на Восточное поселение так же, как и на Западное: просто для того, чтобы поголовье скота на фермах Восточного поселения сократилось до критического значения и начался голод, потребовалось больше времени, чем в Западном поселении. Понятно, что и в Восточном поселении мелкие и расположенные на менее удачных местах фермы начали голодать первыми. Но что могло случиться в Гардаре, где были два огромных хлева, каждый из которых рассчитан на 160 коров, и несчетные стада овец?

Я предполагаю, что в конце концов Гардар стал похож на переполненную спасательную шлюпку. С уменьшением продуктивности пастбищ и количества заготавливаемого сена весь скот на мелких фермах Восточного поселения погиб от голода или был забит и съеден, и их жителям не оставалось ничего иного, кроме как пытаться перебраться на более крупные фермы, где еще оставалось какое-то количество скота: Браттахлид, Херьольвснес и— последнее прибежище— Гардар. Власть настоятеля собора в Гардаре и гардарских землевладельцев признавалась жителями до тех пор, пока те доказывали, что их покровительство и Божья помощь дают защиту и обеспечивают благоденствие. Но голод и связанные с ним болезни должны были нарушить доверие к властям примерно так же, как, судя по описанию древнегреческого историка Фукидида, это произошло в Греции на две тысячи лет ранее, во время эпидемии чумы в Афинах. Толпа голодных людей ворвалась в Гардар, и уступавшие численностью церковные и светские лидеры не смогли помешать им забить и съесть последних овец и коров.

Итак, можно выделить 4 группы факторов повлиявших на гибель колонии.

Во-первых, флуктуации климата Гренландии, даже с точки зрения современных экологов и агрономов, таковы, что человеку сложно выжить в этих условиях. Викингам одновременно повезло и не повезло — они прибыли в Гренландию в период, когда климат был сравнительно теплым.

Во-вторых, когда викинги прибыли в Гренландию, они прибыли в Гренландию со своими стереотипами, своим образом жизни и культурными ценностями. Их норвежские предки успешно занимались молочным фермерством в течение трех тысяч лет. В свете этих причин становится понятно, почему гренландцы с убытком для себя продолжали разводить коров, снаряжать охотничьи экспедиции в Нордсету и содержать церкви, хотя с чисто экономической точки зрения это были не самые лучшие варианты приложения сил и вложения средств.

В-третьих, викинги, как и другие европейские христиане Средневековья, с презрением относились к любым язычникам. Поэтому викинги не могли учиться у инуитов навыкам охоты и выживания в условиях Арктики и, вероятно, действовали в их отношении таким образом, что вызывали к себе враждебность. Множество других групп европейцев в Арктике погибли подобным образом из-за игнорирования инуитов или антагонизма по отношению к ним.

Наконец, власть в гренландской колонии была сконцентрирована в руках небольшой верхушки — нескольких вождей и церковников. Им принадлежали большая часть земли (в том числе все лучшие фермы) и лодки; они же контролировали торговлю с Европой. Они заказывали из Норвегии те товары, которые увеличивали их престиж в обществе: предметы роскоши, облачения и драгоценности для священнослужителей, колокола и цветные стекла для церквей. Те немногочисленные лодки, которые были в их распоряжении, использовались, чтобы снаряжать охотничьи экспедиции в Нордсету. Трофеи, привозимые оттуда — бивни моржей и живые белые медведи, — являлись ценным экспортным товаром, который можно было обменять на столь необходимые Гренландии церковные колокола и роскошные облачения. Существовало множество способов повысить благосостояние гренландской колонии —например, импортировать больше железа и меньше предметов роскоши, отправлять больше экспедиций в Маркланд за строевым лесом и железом, научиться у инуитов приемам охоты и скопировать (или придумать свои) каяки и умьяки.

Таким образом, структура общества в гренландской колонии обусловила конфликт между краткосрочными интересами власть предержащих и долгосрочными интересами общества в целом. Многое из того, что являлось основными ценностями для вождей и церковников, оказалось в результате губительным для общества. А ценности, разделяемые всем обществом, одновременно были причиной его силы — и слабости. Гренландская колония преуспела в создании уникальной формы европейского сообщества на самом дальнем аванпосте европейской цивилизации и в поддержании жизни этого сообщества на протяжении 450 лет.

Из книги Д.Даймонда "Коллапс"

Почему Исландия осталась без лесов.

Когда первые викинги (около 870 года) поселились в Исландии, вулканы и горячие источники были для них в новинку — ничего подобного они не видели ни у себя на родине в Скандинавии, ни в Англии; но все остальное было им знакомо и позволяло чувствовать себя как дома. Почти все растения и животные принадлежали знакомым европейским видам. Низины, в основном покрытые низким березовым и ивовым криволесьем, было легко расчищать под пастбища. На этих расчищенных участках, а также на безлесных травяных болотах и альпийских лугах, расположенных выше зоны леса, первопоселенцы обнаружили пышную растительность — травы, злаковые и мох, — идеально подходящую для выпаса скота, разведением которого они занимались в Норвегии и на Британских островах. Почва была плодородна, в не¬которых местах толщина плодородного слоя составляла 1,5 метра. Несмотря на покрывающие плато ледники и расположение у Полярного круга, климат Исландии достаточно мягкий благодаря теплому Гольфстриму, так что в южной части острова в некоторые годы можно было выращивать ячмень. Озера, реки и море вокруг Исландии кишели рыбой и ранее никогда не видевшими человека морскими птицами и утками; а побережье было местом обитания таких же непуганых моржей и тюленей.

Но внешнее сходство Исландии с Юго-Западной Норвегией и Британскими островами было обманчивым в трех важнейших отношениях. Во-первых, более северное расположение Исландии — на несколько сотен миль севернее основных норвежских сельскохозяйственных угодий, лежащих на юго-западе страны, — обусловило более холодный климат и менее продолжительный вегетационный период и, следовательно, более рискованное земледелие.С наступлением глобального похолодания в конце Средних веков исландцы вынуждены были отказаться от выращивания зерновых и полностью переключиться на скотоводство. Во-вторых, вулканический пепел, разбрасываемый во время извержений на обширные территории, портил пастбища. Неоднократно на протяжении истории Исландии такие извержения вызывали голод животных и людей; наиболее тяжелые последствия вызвало извержение вулкана Лаки в 1783 году, после которого более одной пятой населения Исландии умерло от голода.

Последствия эрозии.

Наиболее серьезный комплекс проблем, однако, был связан с недооцененным первопоселенцами различием между незнакомыми неустойчивыми почвами Исландии и устойчивыми почвами Норвегии и Британских островов. Когда первопоселенцы увидели плодородные и лежащие толстым слоем (по крайней мере, местами) почвы Исландии, они пришли в такой же восторг, какой обуял бы современного человека, унаследовавшего банковский счет с большим положительным остатком; новоиспеченный владелец, не задумываясь, предположил бы, что проценты по вкладам обычные и что этот счет ежегодно будет приносить ему довольно большой доход. К сожалению, хотя исландские почвы и растительность были отрадой для глаз — подобно крупной сумме на счету, — этот капитал накапливался в течение очень долгого времени, с конца последнего ледникового периода. Большая часть этих ресурсов была уничтожена в течение нескольких десятков лет, а что-то — и вовсе за год.

Что же делает почвы Исландии столь уязвимыми для внешних воздействий и почему они так медленно восстанавливаются? В Исландии частые извержения вулканов выбрасывали в воздух пепел — мельчайшие частицы, переносимые ветром и оседавшие по всей территории острова. Таким образом сформировался слой пепла (так называемая тефра), легкого, как тальк. Эта богатая, плодородная почва вскоре покрылась пышной растительностью, которая стала защищать ее от эрозии. Но когда растительность была уничтожена (овцами, которые ее вытаптывали, и фермерами, которые ее выжигали), почва, состоящая из вулканического пепла, утратила защитный покров и оказалась подверженной эрозии. Остальные причины уязвимости исландских почв связаны с уязвимостью здешней растительности. Растительность обычно защищает почву — укрывает от внешних воздействий и служит источником органических веществ, которые цементируют почву и увеличивают ее объем. Но в Исландии, из-за ее северного местоположения, холодного климата и короткого вегетационного периода, все растет медленно.

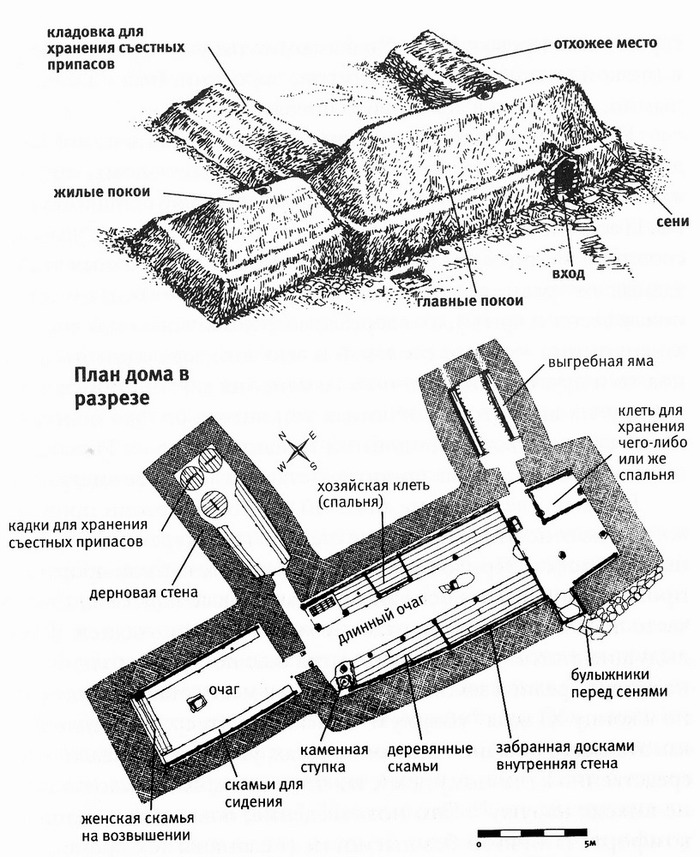

Дом викингов в эпоху начала заселения.

Заселение Исландии началось, самое раннее, около 870 года и к 930 году, когда почти вся земля, пригодная для ведения сельского хозяйства, была заселена или распределена, фактически завершилось. Многие поселенцы прибыли непосредственно из западной Норвегии, другие с Британских островов, где успели обзавестись женами из кельтских племен, И те и другие пытались воспроизвести в Исландии знакомый им тип хозяйствования — скотоводство, основанное на разведении тех же пяти видов скота, из которых овцы в конце концов стали самыми многочисленными. Из овечьего молока делали масло, сыр и особый продукт, называемый скиром, нечто среднее между йогуртом и творогом. Этот рацион исландцы дополняли дичью и рыбой, о чем мы знаем благодаря дотошности зооархеологов, исследовавших и распределивших по видам 47 тысяч костей, обнаруженных при раскопках древних мусорных ям. Колонии моржей очень быстро истребили, резко снизилась численность морских птиц, гнездящихся на острове, в результате чего внимание охотников переключилось на тюленей. В конце концов основным источником белка, добываемого в дикой природе, стала рыба — имеющиеся в изобилии в озерах и реках форель, семга и голец, треска и пикша в море вдоль побережья. Треска и пикша сыграли важнейшую роль в выживании исландцев во время малого ледникового периода и в развитии экономики современной Исландии.

На момент первоначального появления викингов одна четверть поверхности острова была покрыта лесом. Поселенцы сводили лес, расчищая земли для пастбищ, использовали древесину для отопления, строительства и изготовления древесного угля. Приблизительно 80 процентов исходного лесного покрова было сведено в течение нескольких первых десятилетий, сейчас леса в Исландии занимают лишь 1 процент от исходно покрытой лесом территории. Когда деревья были сведены, выпас овец и поначалу имевшихся свиней на образовавшихся пустошах препятствовал регенерации леса. Проезжая по Исландии сегодня, с удивлением замечаешь, что немногие имеющиеся группы деревьев, как правило, огорожены — изгородь защищает их от овец.

Пейзаж Исландии.

Сегодня нам приходится задаваться вопросом: почему эти глупые поселенцы делали такие нелепые, ужасные ошибки —неужели они не понимали, что может произойти? Да, в конце концов они поняли, но поначалу их непонимание было естественным — они столкнулись с неожиданной и сложной задачей организации землепользования. За исключением вулканов и горячих источников, Исландия выглядела похожей на Норвегию и Британские острова, откуда прибыли первопоселенцы. У них не было никаких оснований предполагать, что почвы и растительность Исландии намного более уязвимы, чем те, к которым они привыкли. Им казалось вполне естественным осваивать альпийские луга под пастбища и устраивать на них выпас больших стад — как на холмах Шотландии; откуда было им знать, что в Исландии луга не могут долго служить пастбищами и даже низины не в состоянии долго выдерживать такое воздействие?

Пейзаж Исландии.

Когда исландцы наконец поняли, что происходит, они стали принимать соответствующие меры. Они перестали выбрасывать древесину, перестали держать свиней и коз, которые приносили наибольший вред окружающей среде, и в основном прекратили использовать в сельскохозяйственных целях альпийские луга. Соседи совместно принимали решения относительно действий по предотвращению эрозии, например, ежегодно весной определяли время, когда трава уже вырастала настолько, чтобы выпускать овец на общинные высокогорные пастбища, где стада паслись все лето, а осенью решали, когда приводить их обратно. За долгую историю исландцы привыкли к тому, что все новшества с гораздо большей вероятностью ухудшают, чем улучшают жизнь. Несомненно, при этом большая часть населения оставалась бедной и время от времени многие люди умирали от голода, но, по крайней мере, общество в целом было способно выжить. Другие эксперименты, проводимые исландцами в разные моменты их истории, оканчивались катастрофически. Свидетельства этих катастроф всегда были перед глазами жителей острова — брошенные фермы, обезображенные эрозией территории вокруг сохранившихся ферм и «лунный пейзаж» в предгорьях и на склонах гор. Весь накопленный исландцами опыт подтверждал: «В этой стране мы не можем себе позволить такую роскошь, как эксперименты. Мы живем в уязвимой природной среде; мы знаем, что наш образ жизни позволит выжить хотя бы кому-то из нас; не навязывайте нам никаких перемен».

Выдержка из книги Даймонда "Коллапас".

Фото взяты отсюда https://www.e-reading.club/bookreader.php/1020154/Bayok_-_Is...

Как появилась письменность.

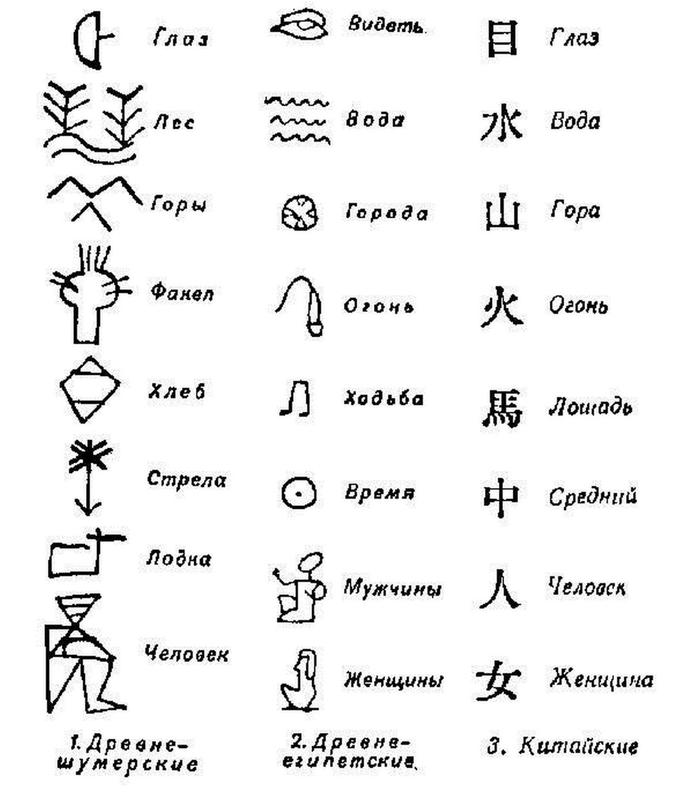

Три основных стратегии, лежащих в основе систем письменности, отличаются друг от друга размером единицы речи, которую обозначают одним письменным знаком: это либо отдельный элементарный звук, либо целый слог, либо целое слово. Наиболее широко из этих трех народами современного мира используется алфавит — система, которая в идеале обеспечивает отдельным символом (буквой) каждый элементарный звук языка (фонему). На деле почти во всех алфавитах не более 20–30 букв, а количество фонем в соответствующих языках почти всегда больше. Например, в английском примерно 40 фонем записываются всего лишь 26 буквами. Поэтому большинство языков с алфавитной письменностью, включая и английский, вынуждены закреплять несколько разных фонем за одной и той же буквой и обозначать некоторые фонемы буквосочетаниями.

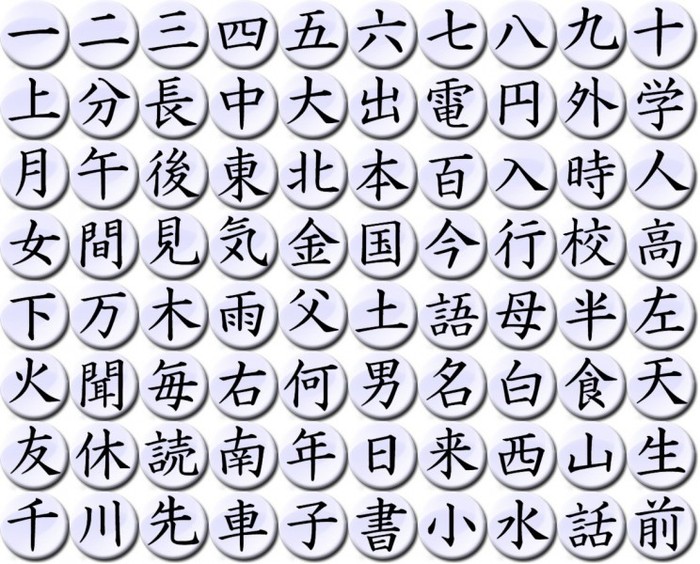

Вторая стратегия — это использование так называемых логограмм, то есть обозначение одним письменным символом целого слова. Такую функцию выполняют многие символы китайского письма и основного письма Японии (кандзи). До экспансии алфавитной письменности, системы, активно использующие логограммы, были более распространены — в их число входили, например, египетская и майанская иероглифика, а также шумерская клинопись.

Кандзи.

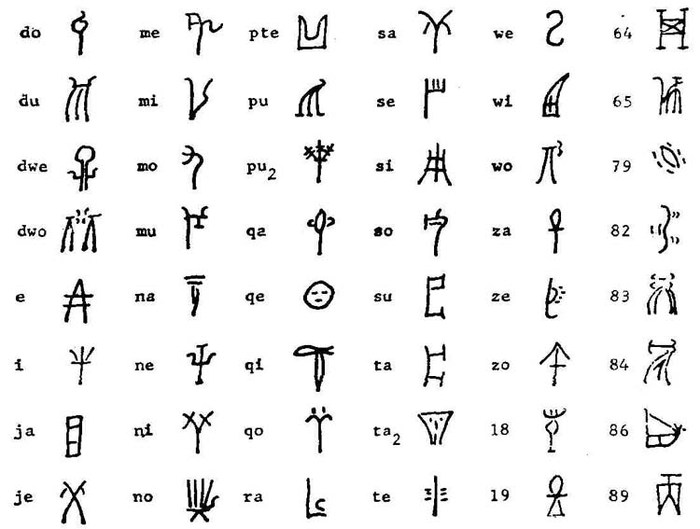

Третья стратегия, заключается в использовании отдельных символов для каждого слога. На практике почти все такие системы записи (называемые слоговыми азбуками или силлабариями) имеют отдельные символы только для слогов, состоящих из одного согласного и следующего за ним гласного, а для написания прочих видов слогов с помощью тех же символов прибегают к различным ухищрениям. В древности слоговые азбуки были обычным явлением, известным нам, в частности, на примере линейного письма Б, существовавшего в микенской Греции. Слоговые азбуки существуют и сегодня — важнейшей из них является кана, которую японцы используют в телеграммах, банковских отчетах и текстах для слепых.

Система линейного письма Б.

Сложность задачи была явно настолько велика, что за всю историю абсолютно независимое изобретение письменности имело место в мизерном числе случаев. Два таких бесспорно самостоятельных изобретения были сделаны шумерами в Месопотамии накануне 3000 г. до н. э. и мексиканскими индейцами накануне 600 г. до н. э.; египетская письменность, датируемая 3000 г. до н. э., и китайская, сложившаяся к 1300 г. до н. э., также, возможно, возникли независимо. Насколько можно судить, все остальные народы, освоившие письменность, либо заимствовали и адаптировали существующие системы, либо, как минимум, на них ориентировались.

Письмена майя.

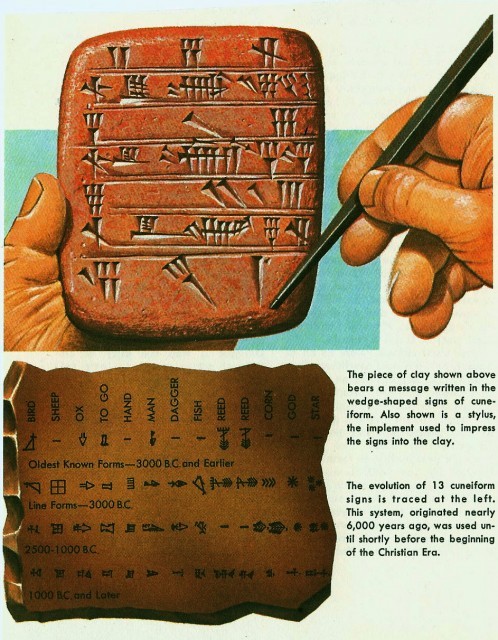

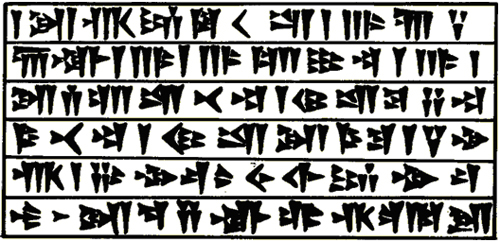

Детальнее всего независимое развитие изучено на примере древнейшей системы письменности в истории — шумерской клинописи. В течение тысячелетий, предшествовавших ее формированию, жители некоторых земледельческих поселений Плодородного полумесяца использовали кусочки глины разной элементарной формы для ведения отчетности, например записи количества овец или объема запасов зерна. В последние столетия IV тысячелетия до н. э. развитие приемов такой бухгалтерии, стандартизация формата и знаков привели к формированию первой системы письменности. В частности, одним из технологических новшеств стало использование глиняных табличек в качестве удобной поверхности для записи. Первоначально глину процарапывали каким-либо заостренным орудием, однако скоро такой способ уступил место специальной палочке из тростника, которую нужно было аккуратно вдавливать в глину. С точки зрения формата произошло постепенное принятие условных правил, потребность в которых теперь всем очевидна: письмо должно было быть линейно организовано рядами или колонками (у шумеров, как и позднее у европейцев, ряды были горизонтальными); строки должны были читаться в одном и том же направлении (у шумеров, как и у европейцев, — слева направо); наконец, на табличке строки должны были идти сверху вниз, а не наоборот.

Шумерская клинопись.

Однако принципиальным новшеством стало решение проблемы, которая имеет фундаментальное значение практически для всех систем письменности, — проблемы создания общепонятных видимых знаков, представляющих фактические звуки речи, а не только идеи (иначе сказать, слова), которые от звукового выражения не зависят. Первые шумерские письменные знаки были узнаваемыми изображениями обозначаемого объекта (например, рыбы или птицы). Со временем формы знаков стали более схематичными. Новые знаки рождались из сочетаний старых, которым присваивались новые значения: например, соединение символа «голова» с символом «хлеб» дало символ «есть».

Вероятно, самый важный шаг во всей истории письменности был сделан тогда, когда шумеры впервые прибегли к фонетической репрезентации — изначально в виде записи абстрактного существительного. Например, узнаваемо нарисовать стрелу легко, узнаваемо нарисовать жизнь трудно, однако поскольку и то и другое в шумерском произносилось как ти, изображение стрелы стало означать либо «стрела», либо «жизнь». Многозначность, ставшую следствием такого изобретения, устраняли путем добавления непроизносимого знака. Как только шумеры додумались до этого фонетического принципа, они начали применять его куда шире, чем просто для обозначения абстрактных существительных. Они использовали его для записи слогов или букв, составляющих грамматические окончания.

Шумерское письмо превратилось в причудливую смесь трех типов знаков: во-первых, логограмм, обозначающих целые слова или имена, во-вторых, фонетических знаков, используемых для записи слогов, букв, грамматических элементов или частей слов, и в-третьих, непроизносимых детерминативов, которые должны были выделять нужное значение из нескольких возможных. Однако фонетическим символам шумерской письменности было далеко до полноценного силлабария или алфавита: у некоторых слогов шумерского языка не имелось собственного письменного обозначения, один и тот же знак мог читаться по-разному, вдобавок один и тот же знак мог в разных случаях интерпретироваться как слово, слог или буква.

Распространение письменности происходило двумя путями, которые имеют универсальное значение для истории технологий и идей вообще. Когда кто-то что-то изобретает и начинает использовать для решения неких задач, каким путем пойдете вы, которому нужно решать те же самые задачи, если вы знаете, что у других уже есть построенная и работающая модель? Возможные способы передачи инноваций образуют спектр, ограниченный двумя крайностями. Одна — это «калькирование», предполагающее, что вы получаете готовый проект во всех деталях и копируете его целиком или с поправками. Противоположная — «диффузия идей», предполагающая, что вы получаете только самую общую идею и вынуждены додумывать все детали самостоятельно.

Ни в одном из сотен случаев, когда готовую систему письменности брали за образец и пытались приспособить ее к другому языку, не обходилось без определенных проблем — потому что не существует языков, у которых полностью бы совпадал набор фонем. Кое-какие из доставшихся по наследству букв или символов иногда попросту не использовали, если звуки, представляемые этими символами в языке-доноре, отсутствовали в языке-реципиенте. Часто возникала и обратная проблема — изобретения символов для записи звуков, присутствующих в языке-реципиенте, но отсутствующих в языке-доноре. Эту проблему решали несколькими способами: используя произвольную комбинацию двух или более букв; дополняя существующую букву отличительным символом; находя новое применение старым буквам, бесполезным для заимствующего языка в своей изначальной функции; наконец, попросту изобретая новые буквы.

Протоалфавиты.

Сам латинский алфавит был конечным продуктом целой цепочки калькирований. Алфавит, скорее всего, вообще возник в человеческой истории только однажды — во II тысячелетии до н. э. среди семитских народов, населявших область, которая простирается от современной Сирии до Синайского полуострова. Все без исключения несколько сотен существовавших и существующих алфавитов в конечном счете восходят к этому семитскому алфавиту-родоначальнику.

Калькирование и модификация — наиболее простой вариант передачи технологии, но иногда он бывает недоступен. Алфавит хангыль, созданный в 1446 г. для корейского языка по заказу короля Седжона Великого, очевидно ориентировался на «матричный» формат китайских иероглифов и алфавитный принцип монгольской и тибетской буддистской письменности. Однако азбука короля Седжона имела оригинальное начертание букв, а письмо основывалось на некоторых уникальных принципах: группировке букв в квадратные матрицы, соответствующие слогам, использовании графически близких символов для транскрипции фонетически близких гласных и согласных, начертании консонантных символов, отображавшем позицию губ или языка при произнесении соответствующих согласных. Огамическое письмо, использовавшееся в Ирландии и некоторых кельтских областях Британии начиная с IV в., тоже заимствовало алфавитный принцип (в данном случае у существовавших европейских алфавитов), но подобно хангылю пользовалось оригинальной формой букв, по всей видимости основанной на пятипальцевой системе языка жестов.

Хангыль.

Мы можем уверенно назвать хангыль и огам результатами диффузии идей, а не независимого творчества, потому что знаем, что и корейцы, и кельты находились в тесном контакте с письменными обществами, и потому что ясно представляем, на какие системы они ориентировались. Так же уверенно мы можем говорить о независимом изобретении шумерской клинописи и раннемезоамериканской иероглифики — потому что во время их зарождения в соответствующих полушариях не существовало других систем письма, способных послужить источником для заимствования.

Китайское письмо, которое впервые датируется примерно 1300 г. до н. э. (но предположительно возникло раньше этой даты), также состоит из оригинальных знаков и использует некоторые оригинальные принципы — что позволяет большинству ученых считать его независимым изобретением. Мы знаем, что уже накануне 3000 г. до н. э. письменность возникла в Шумере, в 4000 милях к западу от древнекитайских городских центров, и что к 2200 г. до н. э. она уже появилась в долине Инда, удаленной от Китая на 2600 миль. Однако никакими свидетельствами о существовании ранней письменности на огромной территории между долиной Инда и Китаем мы не располагаем. У нас нет доказательств того, что первые китайские писцы могли знать о какой-либо чужой системе письменности, на которую они могли ориентироваться.

Огамическое письмо.

Египетская иероглифика, самая известная из всех древних систем письменно¬сти, также обычно считается результатом независимого изобретения, но в ее случае версия о происхождении через диффузию идей куда более правдоподобна, чем в отношении Китая. Иероглифическое письмо возникло в Египте примерно в 3000 г. до н. э. — довольно внезапно и практически в законченном виде. Подозрения вызывают обстоятельства появления и нескольких других якобы самостоятельных систем письменности: так называемого протоэламского письма (Иран), критских пиктограмм и хеттских иероглифов (Турция) — все они принадлежат более позднему времени, чем шумерское или египетское письмо. Хотя в каждой из этих систем использовался уникальный набор символов, нет заимствований ни у египтян, ни у шумеров, очень сомнительно, что народы, их создавшие, могли находиться в неведении относительно письменности своих соседей и торговых партнеров. Было бы редчайшим совпадением, если бы после миллионов лет бесписьменного существования человека всем этим средиземноморским и ближневосточным народам посчастливилось додуматься до идеи письменности независимо друг от друга и с разницей всего лишь в несколько столетий. Другими словами, египтяне и остальные, скорее всего, узнали от шумеров об идее письма и, возможно, о некоторых его принципах и затем разработали дополнительные принципы и все оригинальные начертания символов самостоятельно.

Эламское письмо.

Из книги Дж. Даймонда "Ружья, микробы и сталь"

https://royallib.com/book/daymond_dgared/rugya_mikrobi_i_sta...

Трагедия острова Пасхи.

То, что остров Пасхи полон тайн, было очевидно и для европейского первооткрывателя острова, голландского мореплавателя Якоба Роггевена, обнаружившего затерянный осколок земли в день Пасхи — 5 апреля 1722 года, — отсюда и имя, дарованное острову, которое мы употребляем и по сей день. Всех, побывавших вслед за ним на острове мучил вопрос: как островитяне устанавливали своих каменных идолов в вертикальное положение? Вернемся к его записям: «Впервые увидев этих гигантских каменных истуканов, мы застыли от изумления, не будучи в состоянии постигнуть, как эти люди, при полном отсутствии лесов, где можно было бы найти тяжелые и толстые бревна, пригодные для изготовления необходимых при транспортировке конструкций и механизмов, равно как и прочных веревок, тем не менее оказались способными поднять и установить этих колоссов высотой 30 футов (9 м.) и весьма широких в основании». Что же произошло со всеми деревьями, которые непременно должны были когда-то здесь стоять?

Организация камнерезных работ, транспортировка и установка статуй требуют наличия достаточно многочисленного населения и подразумевают определенный уровень развития общества, проживающего в обеспеченной природными ресурсами окружающей среде.

Количество статуй и их размер предполагают численность населения гораздо большую, чем те несколько тысяч человек, которых обнаружили европейцы в XVIII и начале XIX веков, — что же произошло с прежде более многочисленным населением?

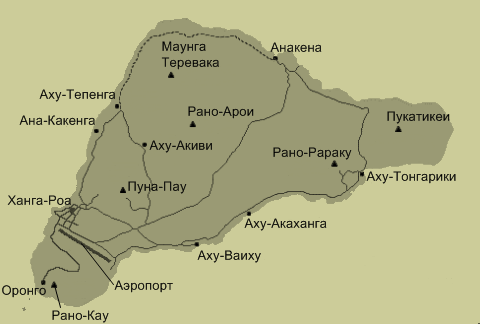

Остров Пасхи. География, климат.

Остров Пасхи представляет собой треугольник и состоит из трех вулканов, поднявшихся прямо из моря в непосредственной близости друг к другу. Как площадь поверхности острова — 66 квадратных миль (163 км. кв.), — так и его высота — 1670 футов (510 м.) являются довольно скромными по полинезийским меркам. Рельеф острова достаточно пологий, без глубоких долин.

Хотя субтропический климат можно назвать теплым по меркам европейских и североамериканских зим, он тем не менее является сравнительно холодным по сравнению с остальной частью Полинезии, которая является преимущественно тропической .Вследствие этого некоторые тропические сельскохозяйственные культуры, традиционно важные для Полинезии, например кокосовая пальма (прижившаяся на острове Пасхи только в наше время), растут здесь плохо, а вода в окружающем остров океане слишком холодна для коралловых рифов, и, соответственно, для связанных с такими рифами рыб, ракообразных и моллюсков. Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что источники пищевых ресурсов у жителей острова Пасхи более скудны, чем у обитателей большинства других тихоокеанских островов.

Недостаточное поступление влаги в виде осадков усугубляется тем, что выпавший дождь очень быстро впитывается пористой вулканической почвой. Как следствие, источников пресной воды на острове мало: всего один периодически наполняющийся водой ручей на склонах горы Теревака ; колодцы, вырытые в местах неглубокого залегания грунтовых вод; родники, бьющие со дна океана неподалеку от берега или между линиями прилива и отлива.

Когда был заселен остров.

Заслуживающей доверия выглядит полученное радиоуглеродным способом датирование начала заселения острова 900-ми годами н. э. Эту дату получили при исследовании древесного угля и костей дельфинов, которых люди употребляли в пищу. Датировка дельфиньих костей была проделана современным, самым передовым на сегодняшний день радиоуглеродным методом. Итоговые данные, вероятно, более близки к истине, поскольку получены при исследовании археологических слоев, которые содержат кости местных наземных птиц, исчезнувших на острове Пасхи и других тихоокеанских островах сразу после появления там человека.

Чем питались здешние аборигены и какова была их численность?

Ко времени прибытия европейцев они занимались преимущественно земледелием, выращивая батат, ямс, таро, бананы и сахарный тростник, а также разводили кур. Отсутствие близ острова коралловых рифов и лагун означало, что рыба и морепродукты занимали в рационе местных жителей гораздо меньшее место, чем у остальных обитателей Полинезии. Дельфины, морские и наземные птицы первоначально имелись в достаточном количестве, но в результате активной охоты их численность резко уменьшилась либо они исчезли совсем.

Численность населения в период расцвета оценивается с помощью подсчета количества фундаментов, оставшихся от строений, при этом предполагается, в каждом доме проживали от 5 до 15 человек и единовременно обитаема была треть обнаруженных жилищ. Другой способ — оценка числа вождей и рядовых членов клана по числу платформ или воздвигнутых статуй. Итоговые оценки дают численность населения в диапазоне от 6 до 30 тысяч жителей, что составляет в среднем от 90 до 450 человек на квадратную милю (1 кв. миля равна 2,5 кв. км.).

И устные предания, дошедшие до наших дней, и результаты археологических исследований свидетельствуют о том, что поверхность острова была поделена примерно на дюжину (точнее, на 11 или 12) территорий, каждая из которых принадлежала одному клану, начиналась у моря и простиралась вглубь — как если бы остров Пасхи, подобно пирогу, разрезали на дюжину клиновидных кусков.

Как создавали статуи.

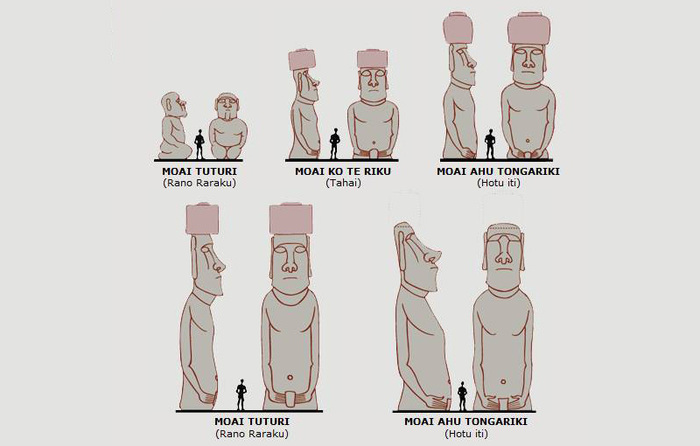

Каменные статуи, называются - моаи, и каменные платформы (аху), на которых моаи установлены. Идентифицировано около 300 аху, многие из которых невелики и не имеют моаи, но около 113 аху несли на себе моаи, и 25 из них были особенно большими и тщательно обработанными. Каждая из 11–12 территорий острова имела от одной до пяти больших аху. Большая часть аху со статуями стоят на побережье, ориентированные внутрь острова, лицом к территории клана; статуи не смотрят на море.

Аху представляет собой прямоугольную платформу, сделанную не из цельного камня, а образованную массой булыжников, заполняющих пространство между четырьмя стенами из серых базальтовых плит. Высота аху — до 13 футов (4 м.).

«Типичная» воздвигнутая статуя была высотой 13 футов (4 м.) и весила около 10 тонн. Самая высокая из успешно установленных, известная как Паро, имеет 32 фута(10 м.) в высоту, но сравнительно небольшую ширину и весит «всего» около 75 тонн. . В каменоломне Рано Рараку находятся еще более громадные незавершенные статуи, включая одну длиной 70 футов и весом 270 тонн. Рост размеров статуй с течением времени наводит на мысль о состязании между соперничающими вождями, вырубавшими огромных каменных идолов с целью превзойти соседа.

Каким же образом аборигены острова Пасхи преуспели в вырезании, транспортировке и установке этих статуй, если у них не было подъемных кранов?

В каменоломне Рано Рараку можно увидеть незавершенные статуи, с еще не обработанной, бугристой поверхностью, окруженные узкими вырубленными канавками шириной около двух футов. Ручные базальтовые кирки, которыми работали резчики, тоже остались в каменоломне. Наименее завершенные статуи представляют собой просто блоки породы, грубо вырубленные из скалы, вероятно, предположительно лицом кверху; задняя часть оставалась прикрепленной к скале некоторым подобием длинного киля. Потом вырубались голова, нос и уши, позже руки, кисти и набедренные повязки. На этой стадии киль, соединяющий спину статуи со скалой, пробивался насквозь, и затем статуя покидала «родную» нишу.

Хорошо видны транспортные пути, по которым статуи перемещались из каменоломен: они проложены максимально горизонтально, чтобы избежать лишних усилий по преодолению подъемов и спусков, и простираются на девять миль до аху на западном побережье, самом дальнем от Рано Рараку.

Современные ученые экспериментальным путем проверили разнообразные теории транспортировки статуй, пытаясь тем или иным способом их перемещать. Последующие экспериментаторы предпринимали неоднократные попытки различным образом передвигать статуи: и в вертикальном и в горизонтальном положении, с помощью деревянных салазок или без оных, по подготовленной дороге — с лежащими поперек катками и без них, с катками, смазанными для лучшего скольжения или несмазанными, либо с бревнами, уложенными в виде рельсов и скрепленными поперечинами. Наиболее убедительным выглядит следующее предположение, высказанное Джо Энн Ван Тилбург: жители острова Пасхи модифицировали так называемые «трапы для каноэ», которые были распространены на тихоокеанских островах для транспортировки тяжелых бревен и стволов деревьев, — их валили в лесу, затем обтесывали, придавая форму каноэ, и перетаскивали на берег. «Трапы» состояли из двух параллельных деревянных рельсов, скрепленных фиксированными деревянными поперечинами (но не катящимися роликами), по которым бревно и тащили.

Джо Энн наняла нынешних обитателей острова Пасхи, чтобы претворить свою теорию в практический эксперимент: построить такой «трап для каноэ», уложить статую ничком на деревянные салазки, привязать салазки канатами и протащить их по «лестнице». Она выяснила, что группа из 50–70 человек, работая по 5 часов в день и протаскивая сани на пять ярдов при каждом рывке, способна переместить среднюю 12-тонную статую на 9 миль за неделю. Ключевым моментом, как выяснили Джо Энн и участники эксперимента, была синхронизация усилий — действовать по команде и одновременно, точно так, как гребцы в каноэ одновременно опускают весла в воду и совершают гребок. Применяя подобную методику расчетов, можно сделать вывод, что транспортировка даже больших статуй — таких, как Паро, — вполне могла быть совершена группой из 500 взрослых мужчин; привлечение таких человеческих ресурсов вполне по силам клану, насчитывающему одну-две тысячи человек.

Местные жители рассказывали Туру Хейердалу, как их предки поднимали статуи на аху. Островитяне начинали со строительства пологой наклонной насыпи из камней, берущей начало на площадке перед аху и ведущей к верху передней стены аху, и подтаскивали лежавшую вперед основанием статую вверх по насыпи. Когда основание статуи достигало платформы, они поднимали голову статуи на дюйм или два, используя бревна в качестве рычага, и заталкивали под голову камни, чтобы удержать статую в новом положении, — операция повторялась до тех пор, пока угол наклона статуи не становился близким к вертикали. После установки статуи владельцам аху доставалась длинная каменная насыпь, которая могла быть разобрана и использована для пристраивания к платформе боковых ответвлений.

Самым опасным этапом установки было заключительное опрокидывание статуи в строго вертикальное положение из предшествующего, уже близкого к вертикали, потому что существовал риск, что в момент последнего наклона из-за инерции статуя качнется сильнее, чем нужно, и упадет вниз, за платформу. Очевидно, чтобы уменьшить эту опасность, резчики делали плоскость основания статуи не строго перпендикулярной ее вертикальной оси, но с небольшим наклоном (например, это мог быть угол величиной около 87 градусов). Таким образом, когда статуя установлена в устойчивое положение, всей плоскостью основания на платформе, она оказывается слегка наклоненной вперед, без риска опрокидывания назад. Затем с помощью тех же рычагов медленно и осторожно поднимается передний край основания статуи, под него подкладывают камни для фиксации текущего состояния, и так продолжается, пока статуя не принимает вертикальное положение. Но трагические инциденты все же случались на этой последней стадии, что, по всей видимости, и произошло в процессе установки на Аху Ханга Те Тенга статуи, которая была даже выше Паро, — она упала и разбилась.

Чем питались аборигены.

Дельфины, рыба, моллюски, ракообразные, пернатые и крысы не исчерпывают список источников мяса, доступных первым поселенцам острова Пасхи.Все эти деликатесы готовились на дровах, которые заготавливались в исчезнувших впоследствии лесах. Сравнение ранних доисторических мусорных отложений с более поздними позволяют сделать вывод о кардинальных изменениях изначально обильных источников пищи. Рыба, которую продолжали ловить, была преимущественно прибрежных видов. Наземные пернатые полностью пропали из рациона по той простой причине, что каждый вид начинал исчезать вследствие определенного сочетания чрезмерной охоты, обезлесения и истребления крысами. Это была худшая из катастроф, обрушивавшихся на птиц тихоокеанских островов.

Даже моллюски и ракообразные были почти полностью выловлены, так что людям в конце концов пришлось есть все меньше и меньше особо ценимых каури и больше второсортных, меньших по размерам черных улиток, и размеры раковин каури и улиток в раскопанных мусорных кучах становятся со временем все меньше и меньше из-за предпочтительного вылова более крупных экземпляров.

Гигантская пальма и все другие ныне вымершие деревья исчезли по нескольким причинам. Дрова также сжигали при кремации тел умерших: крематории на острове Пасхи содержат останки тысяч тел и огромное количество пепла, что означает массированное потребление топлива для кремации. Лес также подвергался расчистке под посевы и огороды, поскольку большая часть земли на острове, за исключением возвышенностей, в итоге использовалась для выращивания урожая. Мы предполагаем, что лес был источником древесины и веревок для транспортировки и установки статуй и несомненно находил намного более широкое применение.

Вырубка леса началась, скорее всего, сразу после появления первых людей на острове, около 900 года н. э., и к моменту открытия острова европейцами в 1722 году лес был изведен полностью — Роггевен не увидел ни одного дерева выше 10 футов (3 м.). Радиоуглеродная датировка древесноугольных остатков из печей и мусорных ям, показывает, что смена древесного угля на топливо из травы и других мелких растений произошла после 1640 года, даже в домах местной элиты, которая могла еще притязать на последние драгоценные деревья после того, как ничего уже не осталось для простых крестьян.

Конец цивилизации.

Большая часть дикорастущих съедобных плодов исчезла вместе с лесами. Без пригодных к дальним плаваниям каноэ кости дельфинов (эти млекопитающие были главным источником мяса для островитян на протяжении первых столетий) практически исчезли из мусорных куч к 1500 году, так же как и кости тунца и морской рыбы. Количество найденных в пищевых отходах рыболовных крючков и рыбных костей в целом тоже уменьшилось. Наземные птицы вымерли полностью, а количество видов морских птиц уменьшилось до трети от прежнего разнообразия. Пальмовые орехи, малайские яблоки и другие дикие фрукты исчезли из рациона аборигенов. В дикой природе осталось неизменным наличие только одного источника пищи — крысиного мяса.

В дополнение к такому резкому уменьшению естественных источников продовольствия по разным причинам снизилась и урожайность сельскохозяйственных культур. Уничтожение лесов местами привело к ветровой и дождевой эрозии почвы. Вырубка пальм привела к масштабной эрозии, в результате которой расположенные ниже по склону аху и постройки оказались погребены под слоем земли. Когда через некоторое время травяной покров восстановился, сельскохозяйственные работы на полуострове возобновились, с тем, однако, чтобы столетие спустя прерваться из-за второй волны эрозии. Крестьяне остались практически без листвы, плодов и ветвей дикорастущих растений, которые они использовали в качестве компоста для удобрения полей.

Каннибализм.

Более отдаленные последствия проявились, когда начался голод, население стало вымирать и опустилось до каннибализма. Воспоминания выживших островитян о голоде наглядно подтверждаются быстрым увеличением количества маленьких статуй моаи кавакава, изображающих изможденных людей со впалыми щеками и выступающими ребрами. Капитан Кук в 1774 году описывал туземцев как «невысоких, истощенных, робких и несчастных». По итогам раскопок, количество домов в прибрежных низинах, где проживало подавляющее большинство населения, к 1700-м годам сократилось на 70 процентов по отношению к максимальному уровню 1400–1600 годов, что означало и соответствующее падение численности населения. Вместо мяса, в прежние времена добываемого с помощью охоты и рыбной ловли, островитяне перешли к самому большому, дотоле ими не использованному ресурсу — человечине. Человеческие кости стали встречаться не только в захоронениях, но и — в раздробленном виде для извлечения костного мозга — в кучах пищевых отходов позднего периода. Устные предания туземцев преисполнены упоминаниями о каннибализме; самым страшным оскорблением, которое только можно было нанести врагу, было примерно такое высказывание: «Мясо твоей матери застряло у меня между зубов».

Около 1680 года, во время военного переворота, враждующие кланы переключились с установки все увеличивающихся статуй на свержение статуй противника, опрокидывая их на расположенные перед аху плиты с таким расчетом, чтобы статуя попадала на эти плиты и разбивалась.

Нам неизвестно, как далеко зашло свержение статуй ко времени первых визитов европейцев, потому что Роггевен в 1722 году высаживался ненадолго только на один из берегов, а испанская экспедиция Гонсалеса в 1770 году вообще не оставила никаких сведений, кроме записи в судовом журнале. Первым из европейцев, кто сделал более или менее удовлетворительное описание своего посещения, был капитан Кук в 1774 году. Он пробыл на острове четыре дня, отослал отряд для разведки внутренних районов, кроме того, его сопровождал таитянец, чей полинезийский язык был в достаточной мере схож с местным наречием, что позволило ему общаться с аборигенами. Кук в своем описании отметил как свергнутые статуи, так и стоящие на своих постаментах. Последнее упоминание европейцами стоящих вертикально статуй относится к 1838 году; в 1868 году уже ни одна не была отмечена как стоящая.

https://royallib.com/read/daymond_dgared/kollaps.html#293400