Жизнь русского села 19века через призму метрических книг. Продолжение

Продолжаем рассматривать картинки и читать несуразные тексты касательно жития крестьян в сельской местности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О БРАКОСОЧЕТАВЩИХСЯ

Допустим, условный Василий и Матрона прошел через "бутылочное горлышка" крестьянского детства, выжили и возмужали.

С 12 лет они уже активно учувствуют в сельской социальной жизни- он появляется дружком на свадьбах, восприемником на крестинах, она крестной. Да-да, крестными становились рано. Ну надо же как-то крестьянским детям в свет выходить и себя показать.

Бытует утверждение что крестным не может быть кровный родственник — это не так. В традиции сельских крестин, как упоминал ранее, крестными были так же и братья/сестры и дяди/тети новорожденных. Находил записи, когда родители выступали восприемниками- но думаю это ошибка переписчика метрической книги (метрическая книга в конце года переписывалась и подавалась один из экземпляров в епархию).

Возраст брачующихся. Стоглав (Сборник решений Стоглавного собора 1551 года) разрешал брак для юноши с 15 лет и для девушки – с 12ти. И всех это устраивало.

И 18веке так же практиковались ранние браки и подростки 12-15 встречаются часто. Но уже во второй середине 18века немного подняли планку для девушек- указ Синода 1774 года устанавливал брачный возраст в 15 лет для юношей и 13 – для девушек.

В 19 веке по указам 1830 и 1833 гг. вступать в брак разрешалось лицам мужского пола с 18 лет, лицам женского – с 16 лет. Если обнаруживалось, что брак был заключён ранее установленного возраста, молодых разлучали до достижения совершеннолетия, а потом венчали вновь.

Интересно, что законом запрещалось также вступать в брак людям старше 80 лет. И я таких записей не встречал. Самые возрастными была пары 60ти лет.

По документам в метриках в принципе это правило соблюдалась. Девушка по записям имела возраст с 16ти, жених с 17,5 лет вступал в брак (Епархия разрешала временной лаг порядка пол года). Но это по документам. Периодически с записями мухлевали- строя генеалогическую ветку девок выяснялось, что брачующейся было по факту рождения 12-15лет. Да и парень мог быть моложе заявленного возраста. Кто мухлевал не понятно- либо свидетели/родители указывающие возраст, либо в сговоре со священником, который закрывал глаза на метрики рождения и записывал приемлемый возраст для брака.

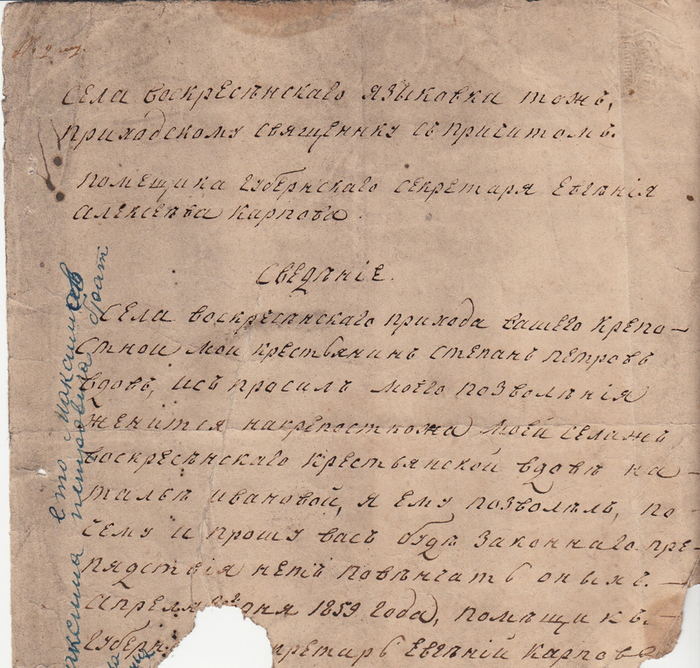

Отмечу нюанс: крепостные крестьяне не могли вступать в брак, даже если принадлежали одному помещику - только с его письменного разрешения. Вот такого:

А если невеста принадлежала другому владельцу, то ее замужество за чужого крестьянина означало еще и переход права собственности. Поэтому необходима была договоренность между помещиками - либо выкуп, либо мы вам двух девок замуж, вы - нам. Проще было урегулировать эти отношения, если помещики состояли в родстве.

За три недели до венчания священник при честном народе, в приходе объявлял о венчании. И так в течении последующих двух воскресений – нет ли противников данного действа или знают чего про тайные умыслы.

Большинство записей брака 19века это молодожены 17-18 лет (отроки) и 16 лет (отроковицы) «первым браком». Т.е. в основном разбирали еще щенками.

Встречались и засидевшиеся девки 20-22 лет от роду. С чем связанно перезрелость невесты…- видимо с каким-то неликвидом- кривые, косые, порченные (РСП). Молодцы так же могли поздно брачеваться. В основном это «солдаты по билету» (отставные). Ну либо так же неликвид.

За возрастом брачующихся следили посредством «брачного обыска»- документ составляемый священником, заполняемый по документам и со слов родни жениха и невесты, с предъявлением справок из метрик (если кто-то был из другого прихода). В нем определялся возраст, отсутствие духовного и кровного родства, семейное положение (первый брак либо не первый), отсутствия принуждения со стороны родителей.

Согласно циркулярному Указу Святейшего Синода от 19 января 1810 г. запрещались браки между родственниками, находящимися в кровном родстве по прямой линии (восходящей и нисходящей) и по боковым линиям до четвертой степени родства включительно.

Следующая категория брачующихся- «вторым браком» и «третьем браком». «Четвертым браком» уже было неззя!

Потеряв супруга сельская община не давала вдовам и вдовцам долго горевать и быстренько подбиралась достойная пара. И не позже полугода, а часто и обычно через месяц, два игралась свадебка.

В первую очередь это связанно с экономическими аспектами. Мир(община) была ответственна за сирых и убогих к коим относились вдовы. Оплата оброка и налоговые отчисления за вдову в данном случае ложилась на общину. Кроме того вдовы и сироты могли рассчитывать на помощь в обработке земли или уборке урожая. Поэтому сельской общине было выгодно сбагрить вдову такому же бедолаге и снять с себя дополнительные тяготы за будущее односельчанки.

Вдовцу так же было выгодно быстрее ожениться- надо кому то за детьми и хозяйством следить пока он исполняет свои основные обязанности по прокорму.

При этом кол-во детей у вдовы/вдовца не являлось вопросом. Все зависело от экономических показателей вдовы/вдовца. Если размеры хозяйства доставшегося по наследству были приемлемые- хватали вдову с руками и полным подолом детей от прошлого брака. Так мой прадед после смерти супруги через месяц женился снова на вдове с тремя детьми и крепким тылом-хозяйством. Объединил хозяйства, поселился «в зятьях» у новой супружницы и стал кулаком. (за что в свое время и был раз раскулачен и после еще подвергся «кратке» -штраф, кратное обложение по ст.61 УК).

Молодые селились обычно отчем доме жениха, пока не справят свой дом. Но иногда жених уходил жить «примаком» в женин дом.

Тут хочу отметить количество жильцов в крестьянских усадьбах. В среднем варьировалось от 8 до 20 человек на дом, в лучшем случае пятистенок. Это все были прямая родня мужа, живущие родственники жены «по убогости и немощи», если зажиточная усадьба- пару работников, ну и у таких семьях обычно был еще «приемыш» из более бедных семей.

Любовь настигала всегда в том же селе/деревне/хуторе и в том же сословии- казаки не пересекались с крестьянами, однодворцы не пересекались с обоими. Но на первых порах могли соединяться с дворянами/помещиками (одни и те же корни. Иногда и семьи). Хотя всегда были исключения- худой однодворец мог отдать дочь замуж за крепкого крепостного крестьянина. Жена становилась крепостной.

Случались и неравные возрастные браки. Например молодожены: отрок 23 лет и вдова лет 32х. Неизвестно почему так произошло. Но если смотреть на возраст паренька на момент женитьбы- с ним было что-то не так.

Поручители чаще дружки невесты и жениха Либо опять же родня. Встречал записи в один день, где на разных венчаниях присутствовала одна и та же команда свидетелей. Так и представлялось картина- стоящие около церкви группа веселых мужичков, предлагающие за определенные вознаграждения штофа свои услуги- засвидетельствовать на свадьбе брачующихся.

Возраст поручителей ограничивался не ниже 21года. Но кто бы исполнял законы на Руси- были поручители и младше и 12 лет.

Поручителем были только мужчины. Это правило. Но… встречаются и записи где свидетелем у невесты выступала мать. С соответствующей припиской в документе. Видимо друзей и родственников в селе у невесты не было.

Разводы. Крайне редки, но встречались. Мне только один раз. И не сам документ, а факт, когда при живой жене крестьянин оженился второй раз. При этом в записи отсутствовало слово «вдовец» но присутствовала фраза «вторым браком». Женитьба при живой первой жене была видимо из-за болезни первой. При этом она до своей скорой смерти жила в доме своего бывшего мужа. Самого акта о расторжении брака я не видел.

Рожали молодые жены как из пулемета- каждый год. два несла нового младенца крестить- передыха у крестьянской бабы не было- она постоянна была на сносях. Пропуск мог быть только по одной уважительной причине: отсутствие мужа («во солдатах», на заработках). Либо болезнь. Но к чему нам тогда такие болезненные.

Женились скопом зимой- с декабря по февраль и осенью с сентября по октябрь. Летом и весной крайне мало случалось свадеб- это и понятно, не до этого было . Но случались! Причина бросить в посевную/уборочную страду хозяйство был только одна- залет.

Периодически встречались данные о браке с персоной другой конфессии. Их либо крестили либо неправославный давал подписку о том, что детей будет воспитывать в православной вере.

Касательно грамотности. ВО ВСЕХ СЕЛЬСКИХ ДОКУМЕНТАХ ОТСУТСТВУЮТ росписи крестьян. Вплоть до исчезновения метрических книг как таковых. В графе Подпись поручителей по желанию обычно отсутствовала по причине поголовной безграмотности.

Иногда встречается подпись головы/старосты села либо атамана. Но по неуверенному дрожащему подчерку видно что человек не часто держал в руке перо.

Далее...а что тянуть кота. Давайте закроем тему.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О УМЕРШИХ

Отметим сразу детскую смертность. В лучшие годы она была около 40%. Но это в лучшие годы, без эпидемий и голода. Причины в основном- «натурально», «по воли божьей»- жил, жил, не тужил и через месяца два помер.

Далее более развернутые причины смерти: от «глотки», «крика», «коликов», «поноса» «слабости» и т.п. Это причина у детей до года. Данные диагнозы в первую очередь показатель санитарно-гигиенических норм в крестьянской среде. Выживали только самые крепкие и удачливые новорожденные.

Стоит отметить про детские захоронения. Как пишет лингвист Светлана Юрьевна Королева в статье «Детские захоронения вне общего кладбища: детей русские вплоть до середины XX века хоронили в огородах и в садах, на обочинах дорог, на межах, на берегах рек и даже в домашнем подполе.

Этот обычай практиковался до XVIII века, когда похороны детей стали строже регламентироваться властями.

По одной из версий, это происходило потому, что по представлениям селян, они еще «не доросли» до взрослых, то есть до «настоящих» людей, и относились к категории заложных покойников.

Но после года такой селекции, ребенок вполне мог выжить и жить дальше.

Если бы не повальные эпидемии всего: корь, оспа, коклюш, чёрная смерть, голод и т.п. Эти частые болезни (в начале 19века- через 5-7лет) выкашивали села до трети, а деревни подчистую. Ну естественно в первую очередь мерли дети. В строках с повторяющейся причиной смерти рисуется трагеческая судьба крестьянских семей 18-19века- когда последовательно вымирало все семейство. В течении пару недель с разностью в день- два между похоронами умирал один ребенок, второй, третий… отец, мать, дед. И год назад во дворе числилось 12человек, а после «заразы» записана только мать-старуха. Попы в то время работали не покладая кадила- по 5-10 похорон за день.

Кстати после, во второй половине 19века, священники официально отвечали за оспопривитие в их приходе. Вели учёт. У некоторых было начальное медицинское образование.

Хоронили обычно на второй день, в случае эпидемии- старались в этот же день.

Крестьяне боялись, что смерть не ограничится одним человеком, а вернется, чтобы забрать еще кого-то. Чтобы этого не произошло, использовались разные ритуалы. Например, на Урале после того, как гроб с телом выносили из дома, немедленно накрепко закрывали все двери. В некоторых деревнях родственники не должны были выходить из избы вслед за гробом, им следовало остаться дома и находиться там за закрытыми дверями и окнами. Говорили, что если этот ритуал будет нарушен, то покойник заберет с собой еще людей, проживавших в этом доме. Так старались обмануть смерть, сбить ее с пути, не дать протянуть костлявые руки к людям, которые жили рядом с умершим.

Существовал обряд провожание или «проводничества». Гроб устанавливался на дровнях, после чего его везли на погост. Родственники могли при этом сидеть на крышке гроба. Но опять же по строгим правилам: если умер мужчина, то садились дети, а жене такого права не предоставлялось. Когда умирала женщина, то садился на крышку гроба ее муж и детки, и так следовали на погост.

Семейная трагедия случалась и от пожаров- записывали целые семьи с перечислением имен и припиской одной строкой на всех- «сгорели на пожаре».

Но если и после этих «приключений» ребенок выживал, то получал скил удачи и дальше он мог дожить до старости. Но нет.

Следующие причина смерти — это отсутствие записи о человеке как таковой в метриках. Жил жил персонаж, а его забрали «во солдаты» либо «в походе» либо в «ланд-милицию» и дальше записей про него не было. Такие смерти следует искать в метрической книге полковой церкви данного полка, где служил солдат/казак/милиционер. Но мы про сельское поселение говорим и не будем углубляться причины гибели служивых.

НУ а после крестьяне помирали «натурально». Либо как еще писали причину смерти- « по божьей воле»

К концу 19в, начало 20века уже больше разнообразия причин смертей- появляется такие современны записи как «порок сердца». Значит где то рядом поселился грамотный фельдшер. И это радует.

Рак тоже записывали в причины смерти, но это относится к городской среде, где был лучше медицинское обслуживание и диагностирование.

Иногда встречаются лирические записи смерти- «тоскливостью» или «грустею», «от невыносимой душевной тоски». Под тоскливостью и грустею - там подразумевалось тяжёлое депрессивное расстройство (а в некоторых случаях не исключен даже скрытый от всех суицид) Вот жила себе баба с кучей детей, мужем и хозяйством и….. чот приуныла. Да и померла «во грусти». Так и записали. А вы говорите, не было депрессий в деревнях.

Криминальные смерти случались следующие:

от окорма- от отравления каким-то ядом;

от сряща - (старослав. - от встречи.) от опасной и дурной встречи со злыми и опасными людьми;

задавлен бе(и)чевою - возможно, удавлен веревкой (крим.) или смерть наступила после повреждения тела вследствие натяжения бечевы (несчаст.сл.);

от удушения - предположительно, удушье вызванное внешними факторами: задохнувшийся в дыму (избы топили «по чёрному», парились в печи и т.д.).

Помнится мой родственник в 19веке был записал как «зарезан полным человеком».

Дальше помирали от «дряхлости», «старости», «немощи» «паралича». В 70-80 лет. Могли записать и 90лет – это обычно не означало возраст ,его никто не помнил, это значило что человек очень «древний» и родные теряются в догадках сколько ему лет.

вообще я заметил, что возраст и причины смерти ещё от региона сильно зависят. У прабабки моей жены в подмосковной деревне долгожителей было много. А по сибирской линии много случаев насильственных смертей( там ссыльных много было)

Это распространённые причины смерти. А теперь перечень иных причин.

«от излишней водки»- не требует интерпретации. Кстати, пьяниц могли и не отпевать по решению батюшки.

Еще вариант

"чрезмерного употребления напитков", в 1850г., пил наверно крестьянин, но отпет и похоронен по чину.

«водобоязнь» - нет, не от боязни воды- так называли в народе бешенство.

«Задавлен спящею материю у сосца», «Удавлен коло сосца матерняго». Либо аналог данной записи- "Заспан"

"скорбен тайные уды отваливаются "- Паховая грыжа.

«задавлен телегой», «погиб от ушиба лошади», «от сбрасывания с коня» - связано с ДТП со смертельным исходом.

"от хронического трепетания сердца" (1842 г.)

«от грома», «от грозы»- ударило молнией.

"От французской болезни" сифилис. "тогда", такой болезнью, деревнями страдали.

"от начала жизни был разслаблен"- молодой человек 26 лет, рожденный слабым и помер по слабости.

«глисты пошли через горло»- без комментариев.

"утопла в колодце по случившемуся с нею припадку" (1866, Тульская губ., 28-летняя замужняя крестьянка)

«от испуга».

«от отравления спорыньей с целью изгнания плода».- Солдатка пыталась вывести плод в 1876г.

Случались и самоубийства.

Какая-то загадочная история. 1905 год 12 февраля. Нашли повешенным ребенка 13 лет, мальчика. Пристав признал самоубийство.

А через 5 дней в соседнем селе в 6-ти километрах от первого села нашли другого мальчика 11 лет. Так же повесился. Прям какой-то "синий кит".

В селе, где жила моя прабабка был случай, когда зимой хряк сожрал младенца... Тот, кстати, в люльке спал.

З.Ы. И на последок, нашел как-то интересную запись. Аристократия РИ так же думала о смерти крестьян. :

Журнал Перваго заседания приходскаго попечительства Алексеевской церкви села Цыглеровки, состоявшийся 19 октября 1869года.

...По третьему вопросу:

«Движимая чувством истиннаго христианскаго сострадания к ближним, г-жа председательница Ея Сиятельство Графиня Елисавета Георгиевна Ламберт, заботясь не только о живых, но и о умерших, в настоящее лето устроила на свой счет на кладбище каменную часовню дабы больные иногда находясь в летаргическом сне не были приняты за умерших, и по бедности крестьян не были поспешно погребены, но были бы поставляемы до известнаго времени в часовне и только по удостоверении в действительности смерти былибы погребаемы..."

На сей позитивной ноте заканчиваю свои изыски и откланиваюсь. Всем здоровья!