Синильнокислотный соус

Ставший уже мемом парадокс <<кошки Шрёдингера>> в шуточной форме выражает нерешённость проблемы измерения в квантовой механике (В оригинале обсуждается интерпретация волновой функции, но в традиционной квантовой механике она непосредственно связана с интерпретацией результата процесса измерения.).

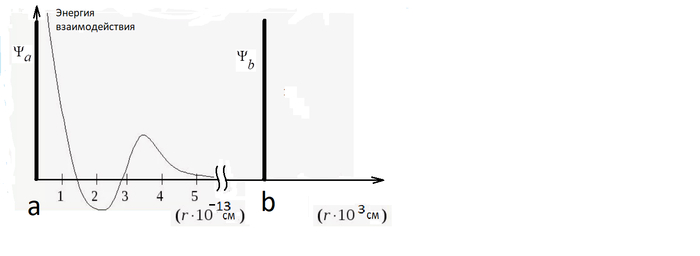

Коротко в самом общем виде представим парадоксальную ситуацию, аналогичную придуманной Эрвином Шрёдингером. В ящике находятся: одно нестабильное ядро, распадающееся (a и b), детектор, определяющий координаты этих осколков (В оригинале в качестве детектора рассматривался счётчик Гейгера, но конкретизация конструкции устройства усложняет рассуждения и отвлекает от существа вопроса.), механическое устройство, которое при регистрации осколка разрушает колбу с синильной кислотой (адская машина) и, наконец, кошка (изначально живая). Наблюдателя, который может справиться о здоровье кошки, не оказывая физического влияния на замкнутую систему, сразу исключаем уже потому, что разум материальным объектом не является, а мистика выходит за пределы любой естественной науки. Итак, предположим, что период полураспада ядра составляет один час. Это означает, что вероятность регистрации распада (а не самого распада) единственного ядра в ящике через час составит 1/2. Тогда с той же вероятностью 1/2 кошка в ящике жива или мертва. В этом нет никакого парадокса и эту ситуацию квантовая механика описывает предельно просто: до регистрации факта распада волновая функция системы включает в себя функцию координат осколков, соответствующих как целому ядру, так и разлетающимся осколкам. При измерении происходит редукция (коллапс) волновой функции, функция координат превращается в дельта-функцию измеренных координат осколков, которая однозначно определяет факт распада ядра (или его целостности) и, соответственно, разрушает колбу и убивает кошку (оставляет колбу целой, а кошку живой). Проблема возникает тогда, когда мы попытаемся интерпретировать формальную математическую операцию, описывающую результат процесса измерения, по отношению к кошке (а также колбе и детектору), поскольку получается, что непосредственно перед измерением кошка, состоящая к конечном счёте из квантовых объектов, описывается волновой функцией, соответствующей распавшемуся и нераспавшемуся ядру (из-за взаимодействия квантовых частиц кошки с осколками ядра). Из этого делается вывод, что она является одновременно живой и мёртвой. Последний вывод не является очевидным, поскольку неясно <<заложена>> ли смерть кошки в исходное квантовое состояние до его коллапса или что-то убивает её в процессе измерения. Ответить на этот вопрос в рамках традиционной квантовой механики не представляется возможным вследствие отсутствия адекватного описания динамики процесса измерения. Проблема такого описания (а вместе с ней и интерпретации волновой функции) возникает из-за линейности квантовой динамики Шрёдингера, сохраняющей суперпозицию состояний, тогда как процедура измерения очевидно нелинейна. Этот факт вынудил рассматривать коллапс волновой функции при измерении, как самостоятельную фундаментальную и загадочную (В своё время Поль Дирак охарактеризовал проблему измерения, как несозревшую для решения.) динамику квантовых систем.

В своей знаменитой статье <<Против 'измерения'>> Дж. Белл не высказывает какого-либо сомнения в объективном существовании этого класса физических процессов микромира или неадекватности его представления в математической конструкции традиционной квантовой механики. Он лишь отказывается рассматривать измерительные процессы, как некоторую совокупность фундаментальных явлений, лежащую в основе всей механики микромира. Главным аргументом Белла является участие в процессе измерения специфического прибора, способного <<запускать>> отличную от эволюции Шрёдингера специфическую нелинейную эволюцию квантовой системы, представляемую в аппарате традиционной квантовой механики, оператором проектирования на соответствующую ось гильбертова пространства. Сама процедура проектирования не содержит времени и, следовательно, не является отражением какого-либо физического процесса. Нисколько не сомневаясь в объективном существования такого процесса и адекватности представления его результатов в квантовой механике, отметим, что связь между микроскопическими явлениями и возможностью их анализа в макроскопическом мире реализуется в процессах, обладающих, наряду с нелинейностью, огромной скоростью, много превышающей характерные скорости протекания микропроцессов всех других видов. При этом, с общефилософской позиции работа измерительного прибора должна описываться едиными фундаментальными законами микромира, никак не зависящими от его конструкции.

Таким образом, источником затруднений является описание измерительного процесса на основе фундаментальной динамики квантовых систем. Прогрессу в их преодолении препятствовали два распространённых заблуждения. Первое из них состоит в том, что основополагающий постулат квантовой эволюции – квантовое волновое уравнение – в большинстве случаев отождествляется с его линейной формой, изначально предложенной Шрёдингером. Линейной последнюю делает потенциальная энергия, которая предполагается независимой от волновой функции частицы-объекта. Другими словами, окружающая среда воздействует на квантовую частицу, сама не изменяясь при этом. Очевидно, что при измерении это не так: для выполнения своей функции прибор должен изменять своё состояние в зависимости от состояния объекта. Это, в свою очередь, означает, что потенциальная энергия взаимодействия в волновом уравнении сама, каким-то образом, зависит от волновой функции и, тем самым, волновое уравнение становится нелинейным. Это простое соображение позволяет надеяться, что волновое уравнение является единой динамической основой нерелятивистской физики микромира, и специфический процесс измерения при правильной постановке задачи полностью определяется такой динамикой.

Соответствующая постановка задачи должна, прежде всего, учитывать специфическую конструкцию измерительного прибора. Поскольку человек – макроскопическое существо, результаты измерения должны иметь макроскопическую форму. Это предполагает, в данном случае, наличие усиления процессов в измерителе, возникающих при взаимодействии с частицей-объектом, до макроскопического уровня. Другими словами, конструкция любого измерителя предполагает инициирование макроскопического <<регистрирующего>> процесса в результате взаимодействия прибора с частицей-объектом. Это и есть универсальное свойство любого измерительного прибора в квантовой механике.

В отличие от классической ситуации, в квантовом случае способность прибора к усилению принципиально влияет на исходное состояние квантовой частицы-объекта. При классическом измерении воздействие прибора на исходное состояние макроскопического объекта можно сделать бесконечно малым даже при наличии процесса усиления. При квантовом измерении это не так. Действительно, классический прибор, измеряя характеристики единственного исходного состояния макроскопического объекта, может накапливать сколь угодно малые, но макроскопические изменения в активной своей части (назовём её датчиком) так, что это никак не сказывается на состоянии объекта измерения. Эти изменения могут либо непосредственно восприниматься наблюдателем, либо по достижении некоторого порогового значения изменений в датчике опосредованно через усилительный процесс, заложенный в конструкцию прибора. И в том и в другом случае классическая динамика взаимодействия позволяет принципиально исключить влияние измерения на состояние объекта благодаря следующим двум обстоятельствам:

в ситуации так называемого <<идеального измерения>> взаимодействие объекта с датчиком может быть настолько слабым, что им можно пренебречь.

классическая динамика позволяет исключить влияние процесса усиления, то есть регистрирующего процесса (если такой имеется) на состояние датчика и, тем самым, на состояние объекта.

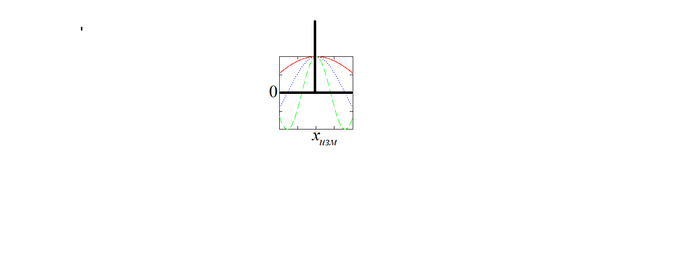

В случае квантового измерения первое из условий вполне может быть обеспечено, тогда как второе – нет. В основе этого обстоятельства лежит отсутствие локализации вещества материальных полей как частицы-объекта, так и частиц датчика, что не позволяет исключить взаимодействие частицы объекта и частиц измерителя непосредственно в момент инициации регистрирующего процесса. Другими словами, процесс, инициируемый в измерителе частицей-объектом, должен усиливаться до макроскопических масштабов, а это неизбежно предполагает радикальное изменение исходного квантового состояния частицы-объекта. То есть процедуру любого квантового измерения можно разделить на две стадии: взаимодействие прибора с объектом на микроскопическом уровне и стадию усиления, то есть инициации макроскопического регистрирующего процесса. На первой стадии возникает различие между микросостояниями прибора, соответствующими различным значениям измеряемой величины и, следовательно, собственным волновым функциям частицы-объекта. На второй стадии <<включается>> макроскопический усилительный процесс, который <<отбирает>> одно из <<выделенных>> ранее, на первой стадии, состояний и устраняет все оставшиеся. На этом этапе система, состоящая из частицы-объекта и активных частиц прибора, перестаёт быть консервативной. Формат поста не позволяет представить нелинейную динамику квантовых систем, поэтому желающим рекомендуем ознакомится с содержанием сайта <<Механика релятивистского эфира>> . Здесь мы лишь констатируем результат этой динамики: благодаря наличию усилительного процесса динамика процесса измерения (основанная на универсальной нелинейной квантовой динамики) неизбежно и радикально изменяет исходное физическое состояние частицы-объекта, а именно, практически мгновенно преобразует её исходное состояние в собственное состояние измеренной величины.

Применительно к парадоксу кошки с этим связано второе существенное заблуждение: детектор регистрирует уже (до срабатывание датчика) распавшееся ядро. На самом деле спонтанный распад ядра всегда оставляет часть вещества осколков в связанном состоянии. Со временем уменьшается лишь мера этой части. Другими словами, состояние осколков ядра до срабатывания датчика представляет собой суперпозицию состояний связанного и распавшегося ядра. И лишь после измерения ядро либо распадается, либо нет. Вероятность этого результата определяется отношением мер вещества осколков, находящихся в области действия ядерного взаимодействия и вне её.

Представим хронологию событий. Предположим, что всё пространство в комнате плотно заполнено датчиками координаты осколков. Чтобы избежать условных вероятностей и интегрирования вероятностей по времени, положим чувствительность датчиков достаточно высокой, это, кроме прочего, позволит пренебречь временем срабатывания системы датчиков. Тогда для определения положения осколка будем включать датчик в нужный нам момент времени. В начальный момент времени измерение координат осколков показало, что расстояние между ними меньше радиуса действия ядерных сил. То есть ядро целое. В соответствии с предлагаемым подходом это означает, что всё вещество осколков находилось в потенциальной яме. Тогда устройство разрушения колбы с ядом не срабатывает и кошка жива. Чтобы убрать кошку из процесса рассуждений позаботимся о её здоровье.

Вследствие туннельного эффекта вещество осколков постепенно покидает яму и через час мера их вещества за её пределами становится равной мере внутри неё. В соответствии с правилом Борна, которое никто не собирается оспаривать, измерение координат осколков в этот момент времени с равными вероятностями даст расстояние между ними больше или меньше ширины потенциальной ямы. В первом случае колба с синильной кислотой разрушается, и вещество осколков локализуется в окрестностях точек измеренных координат, что означает коллапс их волновых функций в одно из состояний, соответствующих распавшемуся ядру. Во втором случае устройство разрушения не срабатывает, а вещество осколков вновь полностью оказывается внутри ядра, то есть коллапс волновой функции происходит в одно из состояний целого ядра. Отметим при этом, что в отсутствии измерения всегда остаётся вероятным обнаружит ядро целым (экспонента с отрицательной степенью никогда не равна нулю). Последнее означает, что именно соответствующий макроскопический измерительный процесс является причиной не только разрушения колбы, но и фактического распада ядра. Таким образом, как только инициируется макроскопический регистрирующий процесс, логика событий становится классически детерминированной, что исключает одновременное существование несовместимых макроскопических событий. Строго говоря, и до этого логика событий была детерминирована, но события наличия вещества осколков в пределах и вне области действия ядерных сил не являлись несовместимым. Они стали таковыми после локализации этого вещества в определённых областях пространства в результате измерения координат.

Таким образом, логическая <<ловушка>> парадокса состоит в том, что квантовое состояние системы кошки, детектора, и осколков ядра, до момента срабатывания детектора не подразумевает ни разрушенной колбы, ни распавшегося ядра. Действительно непосредственное взаимодействие осколков ядра со всеми квантовыми частицами колбы, очевидно не может сколь-нибудь заметно изменить их состояния, то есть непосредственно разрушить колбу, и только измерительный прибор благодаря хитрой конструкции и наличию усиления реагирует на это взаимодействие макроскопическим образом. Именно эта реакция в форме регистрирующего процесса и приводит к разрушению колбы и распаду ядра. При этом, квантовое состояние колбы в полном соотвествии квантово-механическим законом редукции коллапсирует в состояние взаимодействия с осколками уже распавшегося ядра. Но это обстоятельство никак не мешает колбе оставаться целой. Разрушает колбу <<адская машина>>, которую параллельно запускает регистрирующий процесс. До запуска этой машины оба состояния в разложении волновой функции системы предполагали целую колбу.

Вернёмся е судьбе кошки. Никакой живой и мёртвой кошки одновременно не существует – независимо от того распалось ядро или нет, в отсутствии адской машины состояние колба остаётся целой, а кошка – живой. То есть разрушает колбу и убивает кошку не процесс коллапса волновой функции в процессе измерения, а специально сконструированная макроскопическая адская машина, запускаемая этим измерением уже после реализации вероятности распада. Это, в свою очередь значит, что кошка была живой перед срабатыванием датчика и никакого состояния живой и мёртвой кошки не существует. Иначе говоря, квантовое состояние живой кошки стало <<мёртвым>> в результате взаимодействия с ядом уже после коллапса волновой функции.

Возможное возражение, связанное с вмешательством в систему посредством включения детектора не является существенным. Действительно, ничто не мешает включить его с самого начала, значительно снизив чувствительность. Это не меняет сущности рассуждений, однако усложняет связь между пространственной мерой вещества ядра (модулем волновой функцией) и вероятностью срабатывания детектора в течение часа, определяемой для конкретного момента времени непосредственно правилом Борна.

Не будем столь нетолерантными и, учитывая, что с момента мысленного эксперимента прошло уже 90 лет, а нормальные кошки столько не живут, просто скажем: <<Покойся с миром котофеич!>>.

Продолжение следует.

В следующем выпуске будет обсуждаться переход от микроскопического описания механики макроскопического тела к классическому.