Забытый бой "Авроры". Часть 4. Окончание

Начало: Забытый бой «Авроры».Часть 1. (сильно длиннопост)

Продолжение: Забытый бой «Авроры».Часть 2

Продолжение: Забытый бой "Авроры". Часть 3

После боя

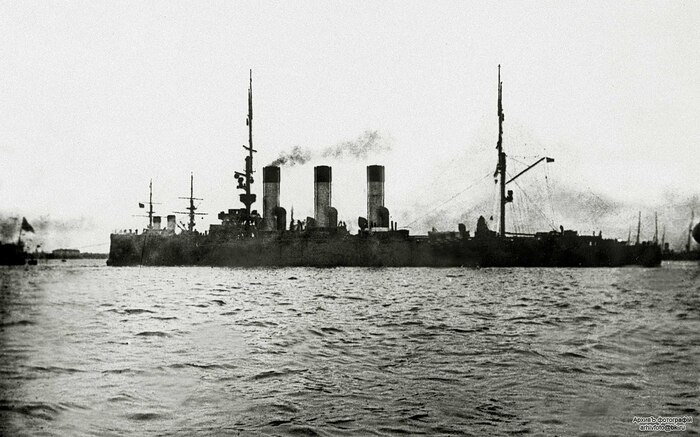

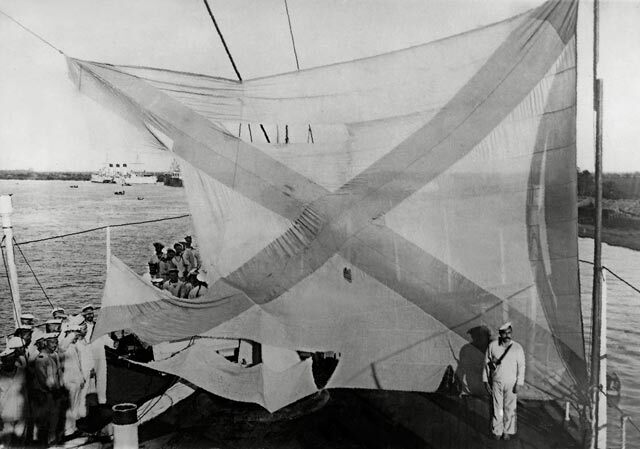

Утром, где то к северу от Цусимы умирали или спускали флаг броненосцы – и вырывался с боем "Изумруд". Вторая тихоокеанская эскадра, по недомыслию распавшаяся ночью, окончательно прекратила существовать. Крейсера же приняли решение пробиваться в Шанхай. Под утро еле живого Небольсина унесли в лазарет. На борт «Авроры» поднялся сам Энквист, принявший командование кораблём, на грот-мачте которого развивался Андреевский флаг. Там где мог находится только штандарт императора или флаг командующего флотом – от фок-мачты почти ничего не осталось.

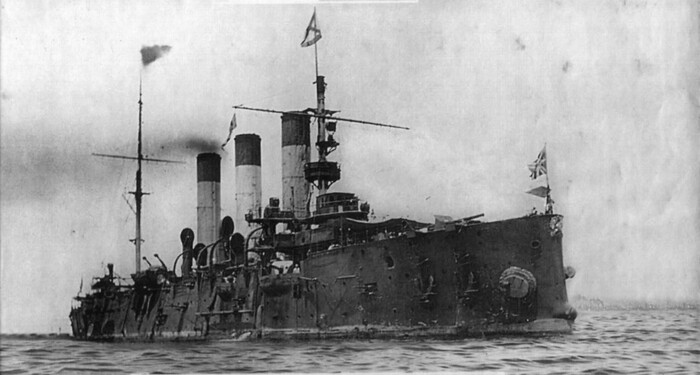

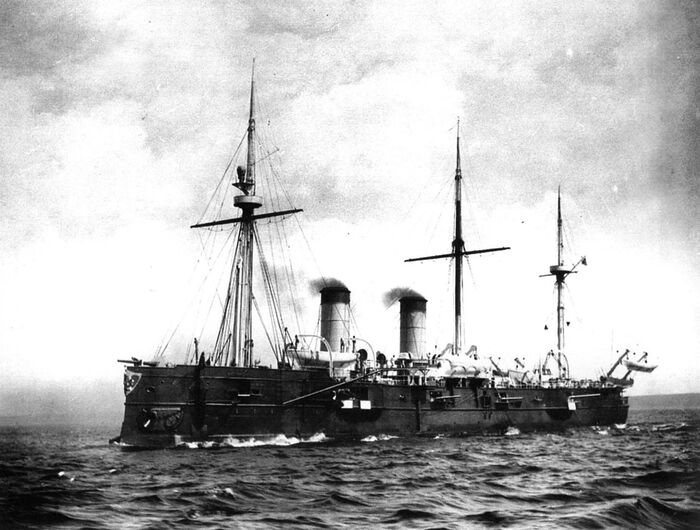

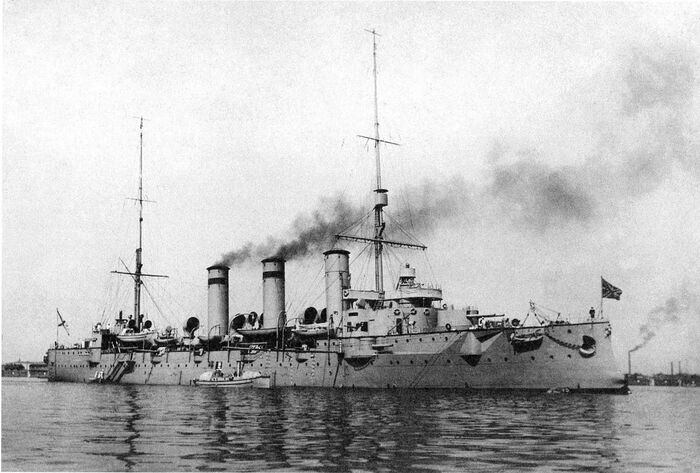

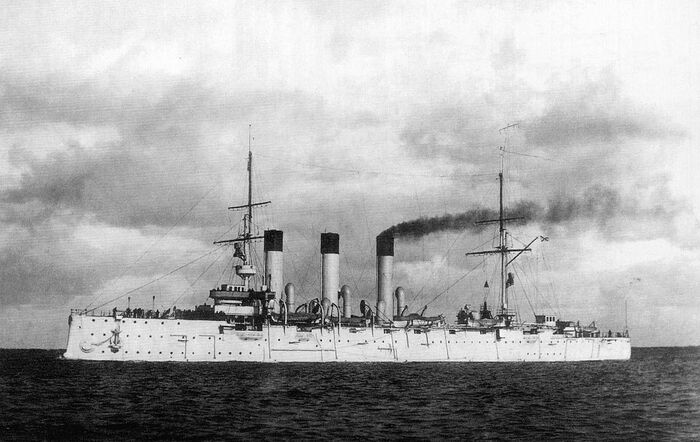

За весь бой «Аврора» выпустила во врага 303 152-мм и 1282 76-мм снаряда - и приняла 18 прямых попаданий, сотни попаданий осколков и кусков горящей шимозы. Самая большая из пробоин была в 3 с лишним метра в поперечнике - это был след от разрыва 203-мм снаряда. Все трубы были изрешечены, Все шлюпки кроме одного вельбота - разбиты в обгорелую щепу. Почти все 75-мм орудия были повреждены, 5 75-мм и 1 152-мм - совершенно разбиты. Корабль был изранен – но принятые перед боем решения Егорьева сильно снизили потери. Хотя корабль был в гуще боя и был весь покрыт мелкими и крупными пробоинами, единственным погибшим офицером был Егорьев. Кроме него в бою погибло всего 14 матросов. Еще 8 офицеров и 74 матроса были тяжело ранены. До 3 часов пополудни экипаж выбрасывал за борт стреляные гильзы, обломки, осколки, как мог долатывал пробоины, отмывал обгоревшие и залитые кровью надстройки и палубы. Около 4 часов погибших матросов похоронили по морскому обычаю, тело же капитана решили похоронить на берегу. Из досок соорудили временный флагшток на месте фок-мачты и перенесли флаг туда. После чего израненный отряд пополз искать нейтральный порт. Через пару дней стало ясно, что сохранить тело Егорьева не удастся, и его пришлось похоронить в море. Через 8 дней крейсера встретили американские корабли – и были сопровождены на американскую базу в Маниле.

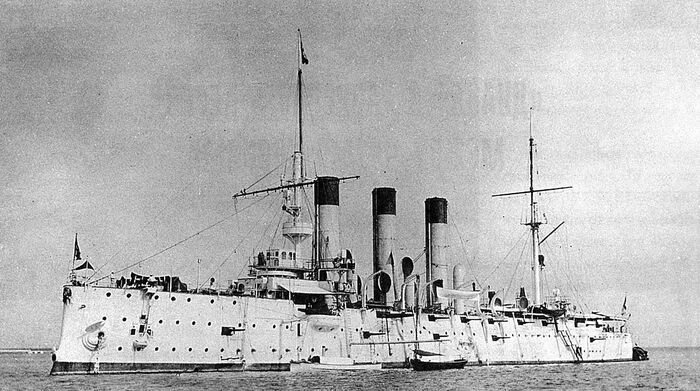

Американцы разрешили русским кораблям пополнить запасы и отремонтироваться – но на своих условиях: корабли могли либо покинуть порт в течении суток, без шансов доползти до домоа в связи с повреждениями и нехваткой угля, либо остаться в порту, под данную американским властям подписку об неучастии в военных действиях, до их окончания. В знак этого корабли должны были сдать замки орудий в американский арсенал. В те годы была обычная практика, называвшаяся интернированием: нахождение в порту нейтральной страны кораблей воюющей стороны, без подобных ограничений, делало порт легитимной целей для другой воюющей стороны – и американцам совсем не улыбалось драться с японцами из-за русских крейсеров. Вопрос решился телеграммой из Петербурга – лично Николай II разрешил кораблям остаться на условиях американцев до исправления повреждений. Корабли разоружились, американцы разместили раненых в госпиталях, помогли с ремонтами и дали уголь. Однако даже на стоянке над кораблями вился не спущенный в бою русский Андреевский флаг. Но для Авроры и других кораблей отряда Энквиста война окончилась.

Возвращение домой

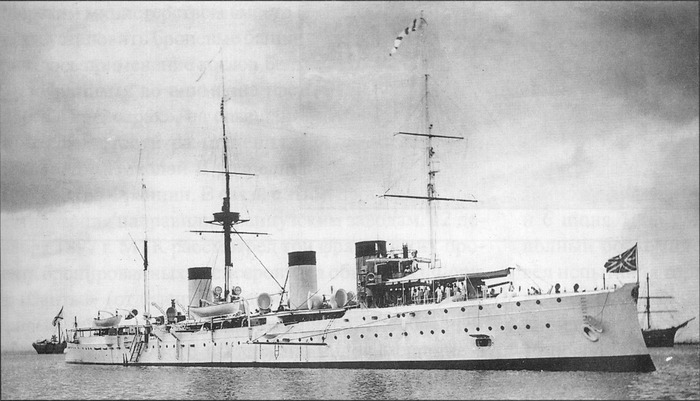

Корабли починились, экипажи отдохнули, офицеры составили отчеты и написали солидный том доклада «Каким быть флоту?» где указали на все выявленные недостатки кораблей, организации службы, связи и снабжения и оценили возможности развития кораблестроения с учетом всех выявленных недостатков. 23 августа был подписан Портсмутский мир. Капитан Небольсин отправили с американским судном в Вашингтон, где ему предстояла занять должность морского атташе в США. В сентябре на «Аврору» прибыл новый капитан – В.Л. Барщ. 15 октября русские корабли покинули Манилу и отправились домой, на Балтику – и в феврале эскадра из интернированных американских портах кораблей, остатках I и II тихоокеанских эскадр достигла Либавы – своего порта приписки, русского порта на Балтике, из которого 458 дней назад «Аврора» начала свой поход.

Экипаж, состоявший в основном из призывников и мобилизованных был демобилизован и поехал по домам. Выживших встречали без помпы. Оскара Адольфовича Энквиста, которого винили в том, что он потерял свои броненосцы и не смог их защитить, разумеется даже не наградили и должности не дали. Еще около года он числился в морском учреждении в Гатчине, а потом был уволен со службы, правда с повышением до вице-адмирала. Он вышел на пенсию, жил в Гатчине, потом в Кронштадте. Он пользовался уважением моряков и офицеров. В 1912 он умер и был похоронен в Кронштадте.

Судьба капитана Небольсина сложилась по другому. Он показал себя компетентным офицером. Несколько лет он служил морским атташе в США. В 1909 он был направлен в учебную часть на Балтике, где командовал отрядом канонерских лодок, передавая морякам свой ценный опыт – и уроки, которые он получил от своего наставника Егорьева. В 1911 он получил под команду новейший линейный корабль «Император Павел I»: на опытного капитана была возложена обязанность освоить корабль, равных которому в России не строили, помочь довести его системы и обучить команду. В 1914 получил под команду целую бригаду устаревших линейных кораблей, провел их испытания и начал учить команду воевать на них. Он был столь же предан Родине и морскому делу, сколь Егорьев – и хотя русские эскадренные броненосцы и дредноуты отчаянно уступали иностранным – делал всё, чтобы корабли сражались как подобает. И хотя его отряд никак не показал себя в I Мировую – его вины в том не было. В марте же героя, уже получившего звание контр-адмирала не стало: он был убит распропагандированным революционным матросом во время матросских волнений, через день после отречения Николая II – и был похоронен в Гельсингфорсе, ныне - Хельсинки.

Что же до бесталанного Рожественского – он попал под суд за сдачу японцам эскадры, однако, вопреки казалось бы всему, он был оправдан. Его даже повысили – до начальника Главного Морского Штаба, что вызвало бурю общественного негодования. Так что начальником штаба он оставался недолго, всего пару месяцев, после чего оставил службу, всеми кроме царя и его приближенных, презираемый и ненавидимый. Он жил затворником, не выходя из своей квартиры, и умер презираемым и ненавистным морякам и большинством населения, в 1909 году.

Так что же снится крейсеру "Аврора" на его вечной стоянке, когда утро встает над Невой? Кто знает... Кто-то верит что революция, кто-то верит что открытое море. Быть может ему снятся курсанты, из которых "Аврора" воспитала новых, настоящих моряков. А может её всё еще тревожат свист японских снарядов, разрывы вокруг, шипящие мимо торпеды и свой безумный танец между снарядов и торпед, чтобы спасти экипаж. Но я надеюсь что его сон - другой: Что он входит в бухту, в которой бьют приветственным салютом "Рождество Христово", на юте которой стоит Ушаков и "Императрица Мария", на борту которой стоит Нахимов. Рядом маленький бриг "Меркурий", на юте которого стоит молодцеватый Казарский. Аврора режет волны входя в эту дивную мирную бухту - и за штурвалом ее стоит Егорьев, а справа от него - Небольсин. Рядом бежит "Олег" с Энквистом отдающим на мостике честь и "Варяг", за штурвалом которого стоит Руднев. Впереди у них - "Петропавловск" с которого кораблям и морякам по отечески улыбается Макаров. Они становятся рядом - и дают новый залп в честь входящего в порт голубого корабля - "Ташкента", на мостике которого, приветственно подняв руку стоит Ерошенко. Встретившись на берегу адмиралы и моряки веселятся до утра: хоть они и из разных эпох, но у моряков всегда найдется тема для беседы и весёлые истории из разных эпох. А корабли, стоящие у причалов шепчутся о чём-то своём. Но о чём шепчутся корабли - людям знать не дано.... По крайней мере мне хочется в это верить...