Мой роман с Витязем начался еще в студенчестве, когда, приехав лунной ночью на железнодорожную станцию Сухановка, я пешком и на каких-то попутках добралась до берега моря и там увидела его. Конечно, для этого пришлось медленно и печально плестись с тяжелым рюкзаком, забираться на сопки, страдать и преодолевать. Однако, это того стоило...

Витязь предстал передо мной во всем своем великолепии.

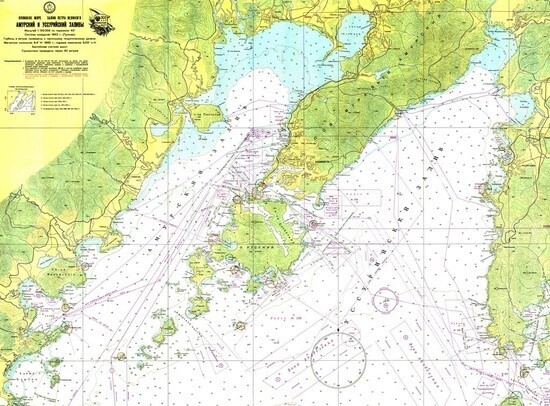

Бухта Витязь (Хасанский район ПриМорья) - одна из самых крупных и известных бухт залива Китовый. Бухта окаймляет с запада полуостров Гамова. Вход в бухту ограничен мысом Таранцева на севере и Шульца на юге, расстояние между ними составляет полтора километра. Больших волн здесь практически не наблюдаются, кутовая часть бухты примыкает к перешейку полуострова Гамова. Максимальная глубина бухты напротив мыса Таранцева составляет 38 метров. В центре расположены камни Клыкова - скальное образование, хорошо видимое во время отлива и разграничивающее глубокую северную часть бухты от более мелкой южной. Значительные глубины вдоль северного побережья сохраняются вплоть до старого пирса, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

Бухта Витязь имеет продолговатую форму и вытянута с юго-запада на северо-восток. Расстояние между мысом Шульца и деревенским «коровьим» пляжем в поселке около 3,5 километров. Берега бухты скалистые галечные. Песчаный пляж можно найти в той части бухты, где расположен поселок Витязь и в месте примыкания к полуострову Гамова полуострова Шульца. Бухта достаточно хорошо защищена от волнения входными мысами и островами Таранцева.

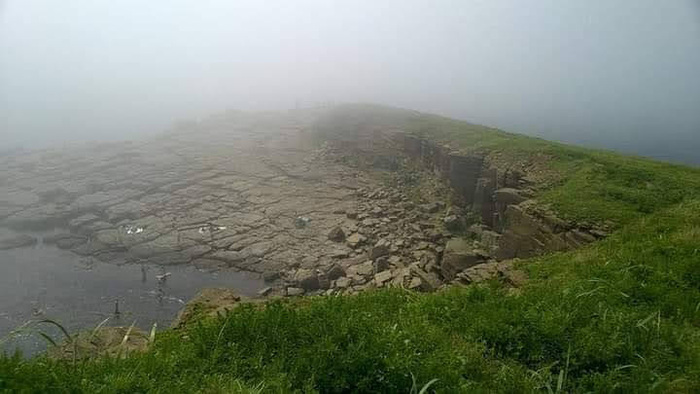

Изюминкой Витязя является полуостров Гамова с его удивительными природными ландшафтами, уютными и красивыми бухтами, тропами и дорожками по окрестным сопкам, с которых открываются красивейшие панорамные виды.

Надо уточнить, что все бухты полуострова Гамова необычайно интересны (особенно при свете полной Луны :)). Они то умиротворенно южные, то отдают суровой скандинавской готикой. Колорита добавляют могильные сосны, свисающие со скал над синевой морских вод, и массовое цветение рододендронов, и мимишные мордочки любопытних ларг, резвящихся в прибрежных водах. И, конечно, артефакты военного прошлого (батарея Гамова, остатки пирса базы подводных лодок, яркие белые шарики военного объекта на вершине горы Туманная и старого военного дельфинария на юго-восточном берегу бухты Витязь).

Следы присутствия первых поселенцев на полуострове Гамова уводят в доисторическую эпоху. Богатые морской живностью бухты, защищенные от сильных ветров, были весьма привлекательным местом для жизни и на протяжении тысячелетий ничто не нарушало спокойный уклад здешних мест. Даже в относительно шумные для Приморья времена бохайцев и чжурженей это была тихая, патриархальная периферия.

Однако, вернемся в наше время. Перемены начались с появления в этих водах в далеком 1854 году фрегата "Паллада", на борту которого находился молодой гардемарин Дмитрий Иванович Гамов, чье имя и было присвоено сначала мысу в юго-восточной части полуострова, а позже и всему полуострову. История об этом умалчивает, но, видимо по вечерам морские офицеры разыгрывали в карты право присвоить свое имя к очередному вновь рожденному топониму... и тут в кои-то веки свезло молодому гардемарину Гамову. В отличии от своего куда менее патриотичного, но более знаменитого тезки-астрофизика, в остальном Дмитрий Иванович был личностью практически никому неизвестной (можно даже сказать, что морской офицер Гамов - некто, носящий имя знаменитого ныне полуострова и еще целого ряда географических и социально-культурных объектов :). Стечение обстоятельств увековечило имя молодого человека, а ведь на борту "Паллады", шедшей из Японии в Имераторскую ( ныне Советскую) гавань, был и знаменитый вице-адмирал Ефимий Васильевич Путятин, чье имя носит целый остров в заливе Петра Великого.

Восемь лет спустя, военно-гидрографическая экспедиция под руководством Василия Матвеевича Бабкина, на корветах «Калевала», «Новик» и клипере «Разбойник» исследовала и подробно описала побережье залива Петра Великого, проводя морские съемки бухт, заливов, островов, мысов, полуостровов, занося географические объекты на карты. Экспедиция использовала названия кораблей Тихоокеанской эскадры и фамилии офицеров этих кораблей.

К тому времени здешние земли вовсю пытались освоить: Михаил Иванович Янковский, прибывший в ПриМорье в 70-е годы XIX века, был необычайно увлечен идей создания условий для комфортного проживания здесь.

По-настоящему на Гамова закипела жизнь, когда на полуостров обратили внимание сыновья Янковского (Ян Янковский) и Шевелева (Владимир Шевелев), основавшие здесь оленеводческое хозяйство "Сосновые скалы". Ян привёз своих оленей из Сидеми, а Владимир — из имения отца в Кангоузе. Уже тогда, в начале XX века, здесь была местная телефонная связь. Помимо оленей на берегу стояли конюшни, где разводили породистых лошадей, работала ферма крупного рогатого скота (коровы).

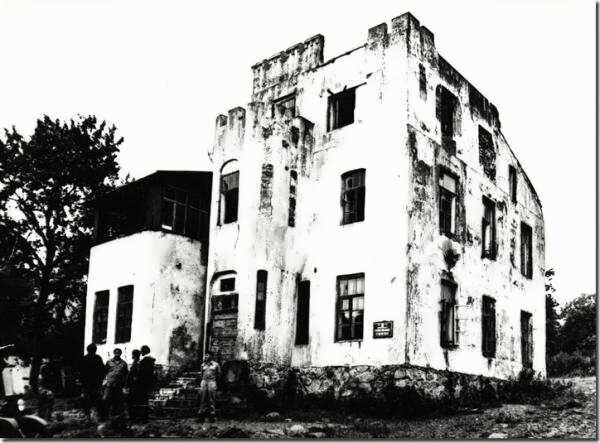

Масштаб их деятельности до сих пор впечатляет: величественные руины оборонного дома Янковского и просеки на всех склонах горы Туманная. Сама сопка, если смотреть со стороны Зарубино или смотровой площадки на въезде в бухту Витязь, выглядит как красивая пологая пирамида, склоны которой размечены просеками. Всё это было сделано работниками Яна Янковского и Владимира Шевелева. Просекам столько лет, а они до сих пор являются достопримечательностью, доставшейся нам от тех времен, когда земли можно было брать сколько хочешь, но приходилось охранять её с оружием в руках.

Опасность в виде бродячих групп китайских бандитов (хунхузов), терроризировавших в те годы Приморье, сподвигла Яна на строительство оборонного дома. Дом в три этажа был выстроен в 1918–1919 годах по проекту старшего сына Михаила Янковского, архитектора Александра Михайловича. Здесь было множество комнат (в том числе бильярдная), потайной ход в подземелье. Дом отапливался централизовано.

Превращение жилого дома в крепость было обусловлено не прихотью хозяина, а, скорее, необходимостью на случай нападения хунхузов. Телеграф был проведен до самого города, а телефонная линия связывала все дома артели.

Мало кто знает, что на противоположном берегу бухты у подножья горы Туманной стоял еще один дом Янковских — деревянный одноэтажный на добротном каменном фундаменте. Он был первым построенный этой семьей домом на полуострове Гамова, в первый год основания оленеводческого хозяйства в 1886 году. Позднее, после того как был построен каменный трехэтажный оборонный дом, старый был отдан егерям.

Дом строился по прообразу дома в Сидеми. Внешне он напоминал средневековый замок: небольшие окна на втором этаже и крепостные зубцы на крыше были идеальным местом для безопасного ведения огня в случае нападения. В подвале было оборудовано скрытое помещение, попасть в которое можно было только из кабинета хозяина. По замыслу Яна, подземный туннель должен был соединить секретную комнату с водопадом, расположенным неподалеку, и обеспечить эвакуацию жителей в случае нападения хунхузов. В семье даже дети с достаточно малого возраста ложились спать с ружьем и патронами, и подробной инструкцией как и что делать в случае тревоги.

Высокий, с зубчатым парапетом на самом верху и окнами, больше похожими на бойницы, дом Янковского и в самом деле однажды пригодился по прямому, оборонному назначению.

Валерий Юрьевич Янковский — писатель, внук Михаила Ивановича, — последний из Янковских, кто бывал в семейном доме еще ребенком, последние годы жил на западе страны. Из его интервью известно, что велись переговоры о передаче дома (вернее того, что осталось) семье Янковских. К сожалению, в 2010 году, в возрасте 99 лет, Валерий Юрьевич умер, не доведя процесс передачи дома до финала, надеясь, что сын Арсений завершит начатое. В своих воспоминаниях Янковский так описывает поездку в бухту Витязь в гости к дяде:

«…летом 1919 года наша семья собралась на Гамов в гости. Помню, мы стоим с родителями на капитанском мостике, наблюдая, как «Призрак» медленно продвигается на запад…, преодолевая встречное морское течение, вдоль высоких скалистых берегов, поросших старыми соснами, — таких у нас на полуострове не водилось. На высокой оконечности мыса стоит белый маяк. Катер его огибает и входит в глубокую, около двух километров в длину, окружённую горами бухту Витязь. На правом лесистом берегу показывается новый дом дяди Яна. Дома других компаньонов прячутся в лесу. Возле небольшой пристани стоит шхуна, шаланды, кунгасы. Нас встречает шумная толпа взрослых и детей. Целая свора собак и среди них важный, величественный Самсон».

Дом Янковского в бухте Витязь

«…дядя Ян построил свой замок с расчётом на необъявленную войну с манчжурскими разбойниками. Во всех окнах нижнего этажа были железные ставни, на балконах и крыше — бойницы. Дом имел вид небольшого замка времён крестовых походов: некоторые окна были узкие и продолговатые, другие буквой «Г» в одну и другую стороны, некоторые – восьмиугольные».

Олег Шевелев, прибывший на Витязь с отцом в 10-летнем возрасте, в последствии оставил потомкам книгу воспоминаний об этом месте и проведенном здесь времени. Он так описывал тайный подземный ход из дома к ближайшему оврагу:

«…Мы спустились с третьего этажа на второй в спальню дяди Яна. Он остановился около гардероба, вделанного в стену, что-то придавил, потянул половицу, вынул маленький электрический фонарик и шагнул в гардероб. А там оказался проход по тоненькой, но очень крепкой лестнице. И мы спустились в потайной подвальный этаж! Здесь была комната, приблизительно 4.5 на 6.0 метра. Эта комната не соединялась с общим подвалом под домом, и отсюда вёл тоннель, который должен иметь выход к водопаду метров за двести от дома. Мы вылезли оттуда буквально зачарованные».

Не успев как следует пожить в собственном доме, Ян Янковский внезапно умирает то ли от испанки, то ли от неизвестной болезни в возрасте 35 лет. Шевелев вспоминает:

"Летом на Гамове было много гостей и веселья, зимой же дом пустел. Но на Рождество в 1919 году приехало человек десять. После ужина всем хотелось как-нибудь развлечься. Тете Геле пришла мысль заняться спиритизмом. Тем более что все хотели узнать, не стреляют ли оленей постовые служащие, поскольку мы постоянно находили следы, оставленные возле убитых оленей там, где наши охотники не стреляли...

После двух часов ночи все стали расходиться по домам.

Дядя Ян с тетей Гелей вышли к парадной двери проводить Корниловых, и, когда они ушли, дядя Ян неожиданно почувствовал себя очень плохо. Он сразу лег в кровать, его стало тошнить, и он впал в бред. Наутро заложили лошадей и послали за доктором в Посьет. Это верст 45 на юг. Кучер хотел сократить дорогу и поехал через лед, лошади провалились, и их с трудом удалось вытащить. Кучер вернулся, и послали других лошадей, но к приезду доктора дядя Ян скончался. Доктор не мог определить точно причину смерти. Выходило, что предсказания корейца и оккультиста сбылись..."

Владимир Клавдиевич Арсеньев был хорошо знаком с Яном Михайловичем и «искренне и душевно был расположен» к нему. В своём письме Ангелине, жене Яна, от 6 февраля 1920 года он писал:

«…Об И.М. Янковском у меня остались очень хорошие воспоминания. Это был редкой души человек, отзывчивый, добрый, энергичный, способный. Помимо сельского хозяйства ему не чужды были и вопросы духовные (наука). Он «загорался», когда я говорил об истории и археологии нашей окраины. Беседы с ним доставляли мне истинное удовольствие. И.М. Янковский старался собрать разрозненные труды, карты и материалы, оставшиеся после отца и М.Г. Шевелёва…»

После смерти Яна Янковского в 1920 году хозяйство на полуострове Гамова стало приходить в упадок, а в 1922 году вся семья Янковских покинула Приморский край. Перебравшись через реку Туманган на своем катере «Призрак», вместе с баржами, наполненными имуществом, собранным второпях, Янковские обосновались в Корее.

Завершающим аккордом в разрушении дома стал взрыв тоннеля, который вел из подвала дома в ближайший овраг. По свидетельствам живущих в поселке Витязь, история взрыва подземного хода такова: местная детвора с удовольствием осваивала территорию оборонного замка и тоннеля из оврага к дому. Опасаясь, что однажды случится с кем-то из ребятишек несчастье, военные заложили взрывчатку в тоннеле и взорвали ход. Архитекторов, видимо, среди них не было, да и способных подумать о последствиях тоже не нашлось. В итоге ход был разрушен, доступ завален, сильно пострадал фундамент оборонного дома Янковских — по дому прошла огромная трещина.

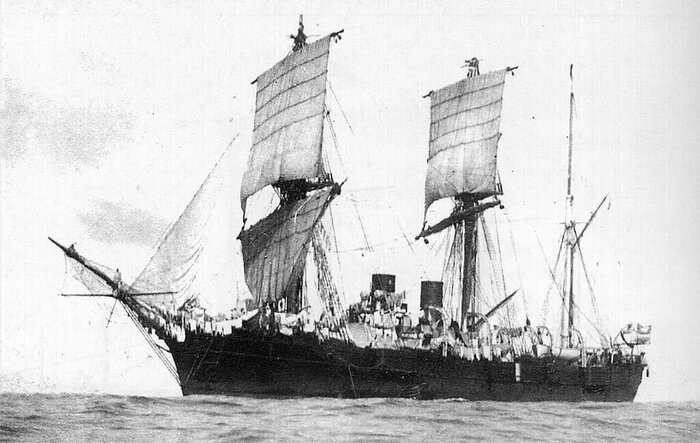

Переименована бухта Гамова была в 1888 году экипажем корвета «Витязь» под командованием капитана Степана Осиповича Макарова, исследовавшего побережье Дальнего Востока.

Корвет «Витязь» 1883-1893. Его имя в 1888 году получит нынешняя бухта Витязь. Фотография из архива фотографий кораблей русского и советского ВМФ

Гамовский парк пятнистых оленей, зародившийся от оленей Янковского и Шевелева, существовал на полуострове до конца 1930-ых годов как питомник. Невероятно нежно описывал пятнистых оленей в повести «Женьшень» Михаил Михайлович Пришвин, побывавший в бухте Витязь и на полуострове Гамова в июле 1931 года:

Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза — не глаза, а совсем как цветок, — и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит — олень цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась.

С приходом советской власти экономика бухты Витязь надолго пришла в упадок.

В сороковых годах XX века бухта Витязь стала военно-морской базой. Именно в тот период и была организована инфраструктура полуострова Гамова, отчасти сохранившаяся до сих пор.

В октябре 1942 года на мысе Гамова было закончено строительство башенной батареи, которая вошла в состав Хасанского сектора береговой обороны. Дальность стрельбы ее орудий обеспечивала контроль над входом в залив Посьета на юге, а также полностью отрезала возможность подобраться к западным рубежам залива Петра Великого вплоть до мыса Брюса. Такая батарея практически исключала возможность для десантных кораблей врага высадить военный контингент в подконтрольном ей секторе.

Здесь функционировала база дизельных подводных лодок со всем необходимым для жизнедеятельности хозяйством - емкостями для горючего, складами оружия и снаряжения, казармами и пирсом в кутовой части бухты. Бухту возле пирса специально углубили, а вход в бухту перегородили противолодочной сетью, которою устанавливал и разводил сторожевой катер.

Для комсостава было построено большое двухэтажное здание - единственный объект тех времен, который до сих пор находится в приличном и эксплуатируемом состоянии. Тогда же для защиты базы была установлена гамовская двухбашенная и четырехпушечная батарея калибром в 180 мм. Годы шли, и сооружение постепенно стало ненужным пережитком прошлого — его забросили и с каждым годом всё больше деталей спиливают на металл. Не смотря на это, 220-я батарея до сих пор выглядит внушительно и при должной фантазии можно представить, как огромные металлические конструкции ещё совсем недавно охраняли наш город.

Более 30 лет полуостров Гамова являлся закрытой военной территорией, но в 1972 году было принято решение о переносе места дислокации подводных лодок (вероятно, в связи с тем, что близость к границам Китая и Кореи делала базу на Витязе уязвимой в случае внезапного нападения соседей).

Жизнь в поселке кипела и била ключом, но в конце 80-х базу закрыли, а на освободившиеся помещения тут же "положили глаз" ученые ДВНЦ и, после ухода субмарин, акватория бухты Витязь была передана в ведение Академии наук СССР.

Акваторию начали осваивать биологи Дальневосточной Академии Наук СССР - была основана морская База «Витязь», в которую со всего Советского Союза летом съезжались ученые институтов, - сюда ехали не отдыхать, а работать. Лаборатории, аквариальная, другие технические и жилые корпуса морской базы «Витязь» были в самом поселке Витязь, а также на правом и левом берегах бухты. Под жилье и лаборатории были также приспособили старые деревянные зверобойные шхуны (Ларга, Белёк, Лахтак, Крылатка и Воямполка).

Параллельно с учеными в бухте Витязь начали работать военные. Более десяти лет они разрабатывали проект по изучению природных способностей морских животных, для этого была создана Биологическая станция ТОФ на правой стороне бухты Витязь. Здесь сохранился большой белый купол океанариума и полуразрушенная зверобойная шхуна Белёк (Саламандра), которая использовалась под жилье, а на корме ее был пункт контроля акватории бухты. Чуть позднее здесь же была создана рота подводного минирования, куда помимо военных водолазов вошли и морские животные.

В местном дельфинарии занимались дрессировкой животных для выполнения боевых задач. Белухи, сивучи, ларги, тюлени, морские котики и даже моржи по замыслу военных должны были ликвидировать авквалангистов-диверсантов, а также подрывать вражеские корабли. Учения показывали, что охрана акватории бухт обученными животными полностью исключает скрытое проникновение подводных объектов противника. Итак, военный дельфинарий, где пытались учить сивучей душить американских спецназовцев и таскать на дно авианосцы, функционировал. Но пожары, непрерывно уничтожавшие то новую лабораторию, то скромное общежитие, то деревянное плавсредство;, плюс плохая логистика, плюс ухудшавшееся в 80-е годы материальное положение СССР сделали все свое черное дело -- ученые отступили, оставив сотрудников ТОИ на мысе Шульца до наступления светлых времен. Возможно, они что-то знают, но пока молчат. Военный дельфинарий пережил рассвет науки и был закрыт. После развала Советского Союза на исследования стали выделять все меньше финансирования и в 1998 году научная станция была ликвидирована, а морских животных перевезли в бухту Утришская Краснодарского края.

Один из питомцев, белуха по кличке Бриз, сбежал и вскоре появился у берегов Турции, где стал местной звездой. Он самостоятельно шел на контакт с людьми и показывал разнообразные трюки. Гринпис организовал акцию по возвращению на родину неприспособленного, по их мнению, к жизни в дикой природе животного. Бриза отловили и вернули в Крым. Однако он снова сбежал и вернулся к берегам Турции. Правительство Турции выдало Бризу паспорт гражданина и установило памятник.

К концу 90-ых годов научная база на Витязе перестала функционировать в полном объеме, хотя до сих пор на восточной стороне бухты на мысе Шульца работают ученые из института Океанологии ДВО РАН. Пожалуй, это и был второй яркий период в жизни бухты Витязь.

В годы всеобщей разрухи в стране были закрыты морская база «Витязь», собиравшая для научных исследований ученых со всего Советского Союза, и биологическая станция ТОФ с его секретными разработками. Жизнь в бухте Витязь, как и во многих посёлках на окраине России, стала угасать.

Все это теперь живет только в воспоминаниях - СССР, молодые энтузиасты дальневосточной науки, печальный сивуч, которого кормят кальмарами. Витязь начала 90-х годов - романтичное, но слегка грустное место с коровами, принимающими морские ванны на деревенском пляже.

Поскольку выживать как-то надо, местное население, пусть и не сразу, обнаружило свою собственную "золотую жилу" - турбизнес. Первые базы открыли двери для отдыхающих уже к середине девяностых. Cегодня Витязь - самый настоящий курортный поселок, пусть не такой шумный и многолюдный как Андреевка. Последние годы здесь идет активное строительство, кто-то строит дом для себя, кто-то домик для сдачи туристам, кто-то целую базу отдыха. Жители центральной России временами тоже посещают этот уголок: кто к родственникам или друзьям, кто понырять на Японском море. Стали необычайно популярными гастротуры и мастер-классы по приготовлению морепродуктов. Отдыхающих и приезжих, особенно в купальный" сезон сильно прибавилось.

Долгое время дорогу до бухты Витязь могли осилить лишь подготовленные к бездорожью автомобили, а "диванные" туристы, приезжающие на отдых, даже не рассматривали полуостров Гамова в качестве места размещения. Думаю, это и что-то еще позволило сохранить природу и пляжи от бесконтрольной застройки. Когда дорогу сделали, страждующие ломанулись на Витязь толпами и поодиночке. Отчасти радует, что всё больше людей увидят уникальные места, проникнутся историей южного ПриМорья и бухты Витязь, но печалит необузданный и беспощадный туризм много сильнее.

В 2021 году единственный в России Дальневосточный морской заповедник перешёл под управление «Земли леопарда» и сейчас в окрестностях села Андреевки и Витязя просто так пешком и под рюкзаком не погуляешь - здесь Гамовский участок национального парка, кордоны, охрана и всё такое. Хотя, пронырливые турфирмы и здесь успели обговорить для себя выгодные условия сотрудничества. Нет на таких строгого и бескомпромисного Юрия Дмитриевича Чугунова, отца-основателя Морского заповедника. И это - еще одна интересная история.

Написанное здесь - это лишь малая часть удивительных историй бухты Витязь, ради которых стоит отправиться в путешествие на юг Приморья. Как кто-то однажды заметил, истории приключаются с теми, кто может и хочет их рассказать. И тогда каждому из нас есть смысл озвучить свою собственную историю места.

Потому личную историю я вам так и не рассказала, но об этом уже в следующий раз.

Для подготовки статьи использованы материалы краеведческого музея Арсеньева и сайта https://www.vityaz-gamov.ru/