Ответ на пост «Близнецы парового века. Ангара»

Виктор Астафьев. Отрывок из повествования "Туруханская лилия".

Наконец-то побывал я на Казачинских порогах! Не проплыл их на пароходе, не промчался на «Метеоре», не пролетел на самолете — посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным, он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе.

Я знавал пору, когда входивший в порог старикашка «Ян Рудзутак» верст за десять начинал испуганно кричать заполошными гудками и до того доводил команду, сплошь выходившую на вахту, в особенности пассажиров, что средь них случались обмороки, и своими глазами видел я, как било припадком рыхлую бабу и голова ее гулко брякала о железный пол парохода. Публику всю в ту пору с палубы удаляли, да она большей частью и сама удалялась, залазила под койки, под бочки, хоронилась в узлах, в поленницах дров, которыми пароход забивался до потолка. «Рудзутак» хоть и числился «скоростной линией», отапливался дровишками и, случалось, из Игарки в Красноярск прибывал на десятый или двенадцатый день.

Конечно, и тогда уже попадались ухари, которым ничего не страшно на этом свете. Они лаялись с командой, желая стоять грудью наперекор стихиям, глядеть на них и презирать их, а удаленные с палубы иной раз с применением силы парни и девки, в особенности же ребятишки, пялились в окна, расплющив о стекла носы.

Когда мне первый раз в жизни довелось проходить Казачинские пороги, я спрятался на палубе под шлюпку и как там не отдал богу душу, до сих пор понять не могу.

Берега к порогу сужались каменным коридором, воду закручивало, вывертывало вспученной изнанкой, от темени скал река казалась бездонной, ее пронзало переменчивым светом, местами тьму глубин просекало остриями немых и потому особенно страшных молний, что-то в воде искристо пересыпалось, образуя скопище огненной пыли, которая тут же скатывалась в шар, набухала, раскалялась, казалось, вот-вот она лопнет взрывом под днищем суденышка и разнесет его в щепки. Но пароход сам бесстрашно врезался плугом носа в огненное месиво, сминал его, крошил и, насорив за собою разноцветного рванья, пер дальше с немыслимой скоростью и устрашающим грохотом.

Кипело, ахало, будто тысячи мельниц одновременно гремели жерновами, лязгали водосливом, бухали кованым вертелом, скрипели деревянными суставами передач и еще чем-то. Глохли, обмирали в камнях всякие земные краски, звуки, и все явственней нарастало глухое рокотание откуда-то из-под реки, из земных недр — так приближается, должно быть, землетрясение.

Лес по обоим берегам отчего-то сухой, да и нет лесу-то, веретье сплошь, пальник черный. И они, эти полуголые берега, крутились, земля кренилась, норовя сбросить все живое и нас вместе с пароходом в волны, задранные на грядах камней белым исподом. Пароход подрагивал, поскрипывал, торопливо бил об воду колесами, пытаясь угнаться за улетающей из-под него рекой, и на последнем уж пределе густо дымил трубою, ревел, оглашая окрестности, не то пугая реку и отгоняя морочь скал, не то умоляя пощадить его, не покидать и в то же время вроде бы совсем неуправляемо, но вертко летел меж гор, оплеух, быков, скал, надсаженно паря, одышливо охая. Что-то чем-то лязгнуло, брякнуло, громыхнуло, ахнуло, и шум поднялся облаком ввысь, отстал, заглухая, воцарилась мертвая тишина. Все! Идем ко дну! Не зря бабушка мне пророчила: «Мать-утопленница позовет тебя, позовет…»

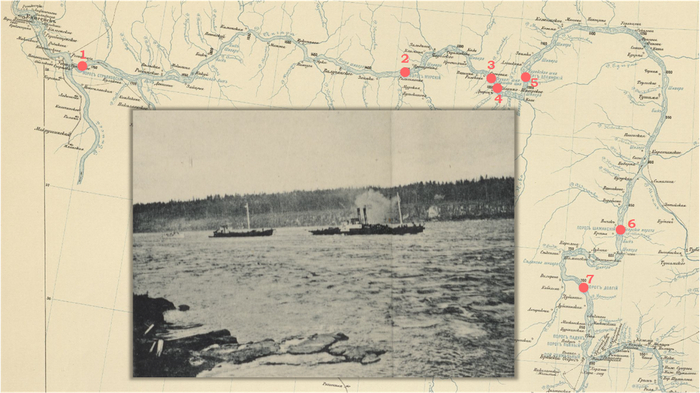

Но пароход не опрокидывался, никакого визгу и вою не слышалось. Я выглянул из-под шлюпки. Порог дымился, бело кипел, ворочался на грядах камней уже далеко за кормою. Ниже порога, смирно ткнувшись головою в камни берега, как конь в кормушку, стояло неуклюжее судно с огромной трубою, с лебедкой на корме, и с него что-то кричали на «Рудзутак». Из недоступной нашему брату верхней палубы голосом, сдавленным медью рупора, капитан «Рудзутака» буднично объяснял: «Зарплату не успели. Не успели. Со „Спартаком“ ждите, со „Спартаком“».

Разговор про зарплату всех пассажиров разом успокоил.

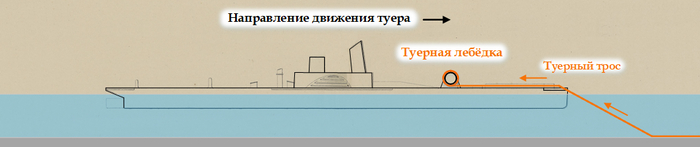

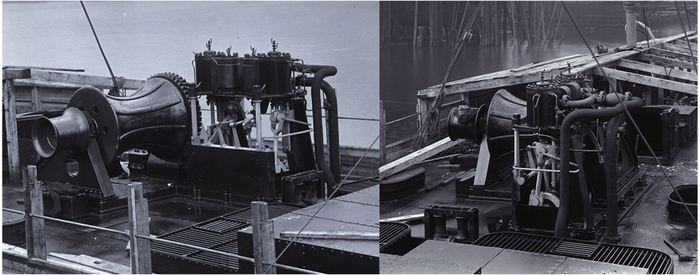

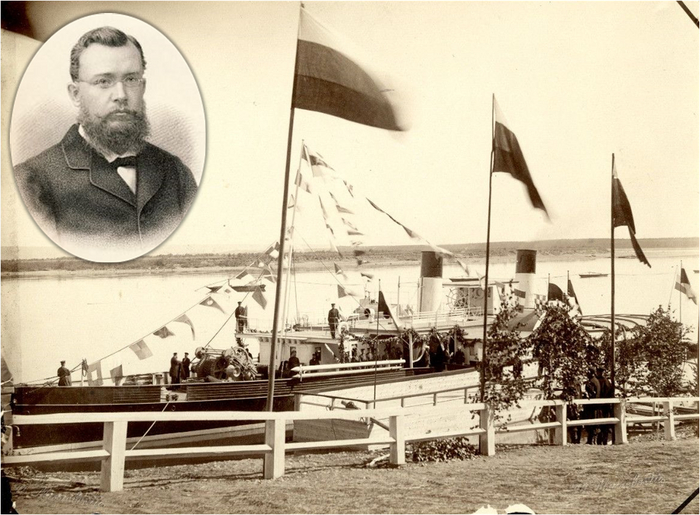

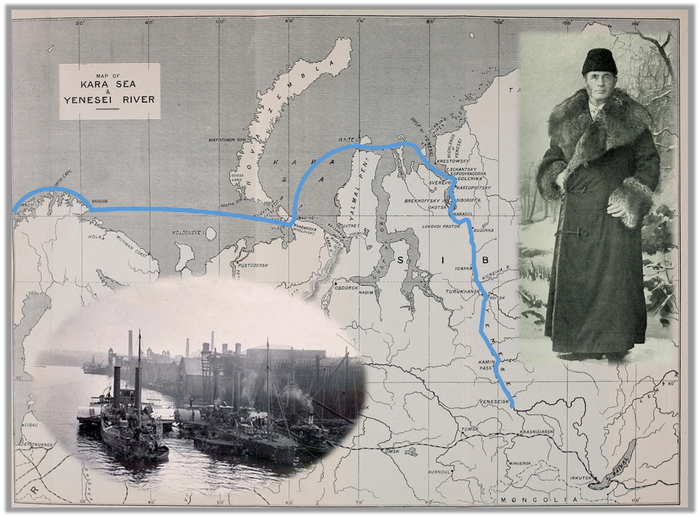

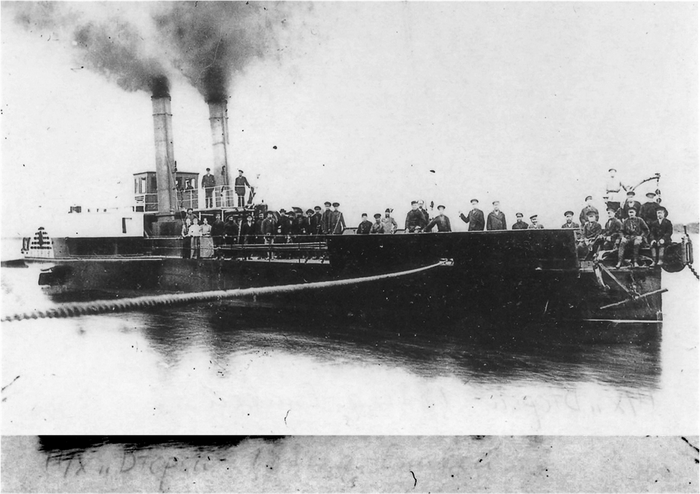

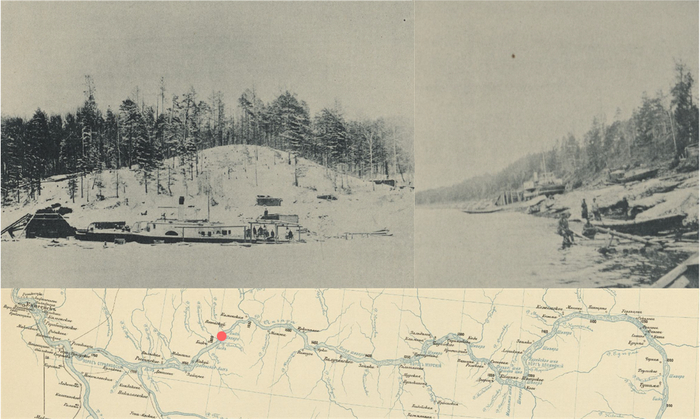

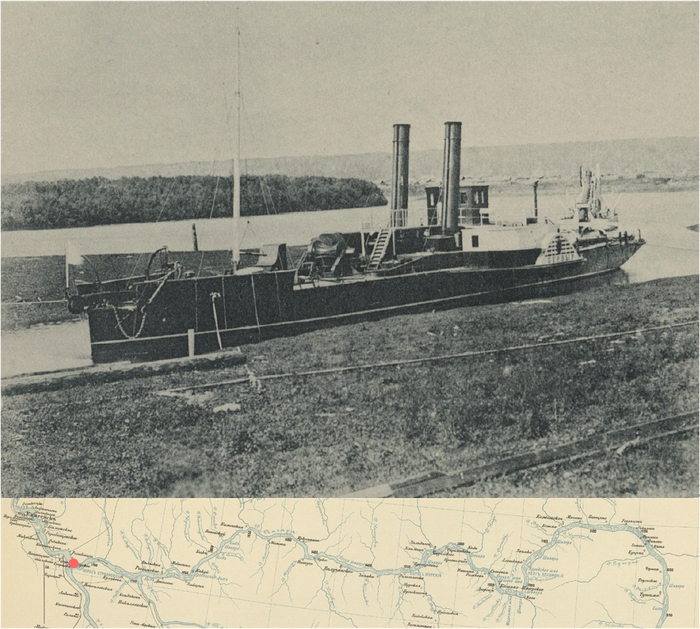

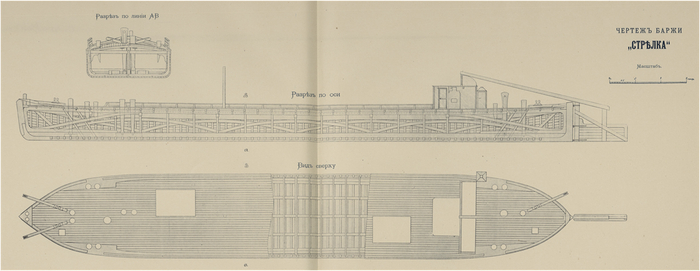

Пароходик с лебедкою под названием «Ангара» был туер. Он пережил целую эпоху и остался единственным в мире. Трудились когда-то туеры на Миссисипи, на Замбези и на других великих реках — помогали судам проходить пороги, точнее, перетаскивали их через стремнины, дрожащих, повизгивающих, словно собачонок на поводке. Туер, что кот ученый, прикован цепью к порогу. Один конец цепи закреплен выше порога, другой ниже, под водой. И весь путь туера в две версты, сверху вниз, снизу вверх. Однообразная, утомительная работа требовала, однако, постоянного мужества, терпения, но никогда не слышал я, чтоб покрыли кого-нибудь матом с туера, а причин тому ох как много случалось: то неспоро и плохо учаливались баржа или какое другое судно, то оно рыскало, то не ладилось на нем чего-нибудь при переходе через пороги, в самой страшной воде. Сделав работу, туер отцепит от себя суденышко, пустит его своим ходом на вольные просторы, в которых самому никогда бывать не доводилось, и пикнет прощально, родительски снисходительно.

Ныне в порогах трудится другой туер — «Енисей» — детище Красноярского судоремонтного завода. Он заменил старушку «Ангару». Ее бы в Красноярск поднять, установить во дворе краевого музея — нигде не сохранилось такой реликвии. Да где там! До «Ангары» ли?

Почти нагишом сидя на песчаном лоскутке берега, слушая шум воды, размышлял я о всякой всячине, но, сколь ни копался, прежних ощущений в себе не мог возбудить, и порог мне казался мирным, ручным, раздетым вроде бы. Ах, детство, детство! Все-то в его глазах нарядно, велико, необъятно, исполнено тайного смысла, все зовет подняться на цыпочки и заглянуть туда, «за небо».

Казачинский порог «подровняли» взрывчаткой, сделали менее опасным, и многие суда уже своим ходом, без туера, дырявят железным клювом тугую, свитую клубами воду, упрямо, будто по горе, взбираются по реке и исчезают за поворотом. «Метеоры» и «Ракеты» вовсе порогов не признают, летают вверх-вниз без помех, и только синий хвостик дыма вьется за кормой. Туер «Енисей», коли возьмется за дело, без шлепанья, без криков, суеты и свистков вытягивает «за чуб» огромные самоходки, лихтера, старые буксиры. Буднично, деловито в пороге. По ту сторону реки пустоглазая деревушка желтеет скелетами стропил, зевает провалами дверей, крыш и окон — отработала свое, отжила деревушка, сплошь в ней бакенщики вековали, обслуга «Ангары», спасатели-речники и прочий нужный судоходству народ.

Шумит порог, оглаживая, обтекая гряды камней, кружатся потоки меж валунов, свиваются в узлы, но не грозно, не боязно шумит. И судно за судном, покачиваясь, мчатся вдаль. Вот из-за поворота выскочила куцезадая самоходка, ворвалась в пороги, шурует вольно, удало, не отработав по отбою к правому берегу, от последней в пороге гряды, где крайней лежит, наподобие бегемота, гладкая, лоснящаяся глыбища и вода круто вздыбленным валом валится на нее, рушится обвально, кипит за нею, клокочет, сбитая с борозды. Порог, и выровненный, чуть обузданный, никому с собою баловаться не позволит. Стотонную самоходку сгребло, потащило на каменную глыбу. Из патрубка самоходки ударил густой дым, по палубе побежал человек с пестрой водомеркой. Ставши почти поперек стремнины, самоходка, напрягаясь, дрожа, изо всех сил отрабатывала от накатывающей гряды, от горбатого камня, который магнитом притягивал ее к себе — пять-десять метров, секунды три-четыре жизни оставалось суденышку, ударило, скомкало, как мусорное железное ведро, и потащило бы ко дну. Обезволев, отдало себя суденышко стихиям, положилось на волю божью. Его качнуло, накренило и, кормой шаркнув о каменный заплесок, выплюнуло из порога, словно цигарку, все еще дымящуюся, но уже искуренную.

— Там не один дурак лежит и обдумывает свое поведение, — присев по-хозяйски к нашему огню и вытащив из него сучок на раскурку, сказал незаметно и неслышно из-за шума порога приблизившийся к нам пожилой человек. Прикурив, он по-ребячьи легко вздохнул, приветно нам улыбнулся, приподняв с головы старую форменную фуражку речника, и продолжил о том, что в порогах покоятся забитые камнями, замытые песком удалые плотогоны, купчишки в кунгасах добро стерегут, переселенцы-горемыки, долю не нашедшие, отдыхают; определился на свое постоянное место разный непоседливый народишко.

— А больше всех там нашего брата — баканщика покоится…

Моложавое лицо с прикипелой обветренностью, на котором спокойно светились таежным, строгим светом глаза, мягкое произношение, когда слова вроде бы не звучат, а поются, свойское поведение — как будто всю жизнь мы знали друг друга, вызывали ответное доверие к этому человеку, рождалась уверенность — где-то он и в самом деле встречался. Есть люди, что вроде бы сразу живут на всей земле в одинаковом обличье, с неуязвимой и неистребимой открытостью. Все перед ними всегда тоже открыты настежь, все к ним тянутся, начиная от застигнутых бедой путников и кончая самыми раскапризными ребятишками. Таких людей никогда не кусают собаки, у них ничего не крадут и не просят, они сами все свое отдают, вплоть до души, всегда слышат даже молчаливую просьбу о помощи, и почему-то им, никогда не орущим, никого плечом не отталкивающим, даже самая осатанелая продавщица, как-то угадав, что недосуг человеку, подает товар через головы, и никто в очереди не возражает — потому что они-то, такие люди, отдают больше, чем берут. Попиливают таких мужей за простодырство жены, и они, виновато вздыхая, делают вид, будто ох как правильно все говорится и ох как раскаивается муж перед женою, ох как ее слушается. На фронте, в санроте не раз случалось — такой вот отодвигается, отодвигается в сторонку, уступая очередь в перевязочную более пробойным людям, считая, что им больнее, а ему еще терпимо, и, глядишь, догорит скромняга в уголке церковной свечкой. Совсем на другой реке такой же вот человек утонул недавно, уступая место на опрокинутой лодке тем, которые казались ему слабее, а был болен сердцем и, спасая других, ушел под воду без крика, без бултыханья, боясь собою обременить и потревожить кого-то.

Душевно легка, до зависти свободна жизнь таких людей. И как же убиваются жены по скоро износившимся, рано их покинувшим, таким вот простофилям-мужьям, обнаружив, что не умевший наживать копейку, постоять за себя. с необидчивым и тихим нравом мужичонка был желанней желанного и любила, оказывается, она его, дура, смертно, да ценить не умела.

Мы пригласили Павла Егоровича — так назвался наш гость — разделить с нами трапезу. Он не манежился, выпил водочки, утер губы и с бережной, праздничной отрадой разговелся кружочком огурчика и редиски, сказавши, что свежей зелени нынче еще не пробовал. Вежливо поблагодарив за угощение, он посулился порадовать и нас ответно: «Да куда же это годится — гости пробавляются чаем на Казачинских-то порогах!»

Я увязался за Павлом Егоровичем и скоро узнал, что приехал он сюда в двадцать шестом году из Пермской области. Жил я тогда в Перми, и, когда сказал об этом Павлу Егоровичу, он от такого сообщения опешил, уставив на меня зеленовато-хвойные глаза:

— Ну, не зря молвится — тесна земля, тесна.

— А вас-то, вас-то какими же ветрами занесло сюда?

— Нас-то? — Павел Егорович окинул сощуренным взглядом Казачинский порог, и я догадался — он его «не слышит», не то, чтобы вовсе не слышит, он привык к нему, как мы привыкаем к часам-ходикам, к мурлыканью кошки, — обжито слышит, понимая голоса камней, различая их, отделяя гул порога в разнопогодье, во время высокой воды, в меженную пору и в осень, когда река расшита седовато-голубой, стежью, и скатившийся на глуби хариус лениво теребит эти стежки, выбирая из них корм, и нет-нет жахнет хвостом редкий уже здесь таймень.

— Вырос я невдалеке от Чернушки, речку в нашем селе к середине лета коровы выпивали, — заговорил Павел Егорович, — а вот почему-то на воду меня тянуло, на большую. Должно быть, в кровях запутался моряк! — Он прервался, помолчал, не отрывая глаз от порога и от заречной протоки, огнувшей каменный островок с пучком наветренного, голого леса на макушке. По окружью островка внахлест лежали смытые деревья, по-за порогом, ниже его, на берега тоже столкало много хламу, он горел, растекаясь сизым дымом вдоль реки, по обе стороны которой то разбродно, то в одиночку, то кучно, то волнисто уходили вдаль хребты, хмуролесье, блестели игольно останцы, с которых бурями и огнем смахнуло растительность, однако у подножия хребта, в веселой пестрине кружились хороводы осин, березняков, боярышника, жимолости, проталинами стекали по каменистым склонам заросли дикой акации. — И потопал я пеши по стране, — продолжал Павел Егорович с легким выдохом, — молодой, силой не обделенный, рубить-пилить еще в зыбке наученный. До Анисея дотопал!

«Пермяк-то, солены уши, совсем очалдонился, Енисей по-нашенски зовет!»

— Хошь верь, хошь нет, притопал я к Анисею, глянул — и все во мне улеглося. «Здесь, Павел! — сказало сердце, — здесь твоя пристань!» По Анисею матросом ходил и как попал сюда, обалдел: «Их ты, батюшки мои! Неуж такое наяву может быть? Надо остановиться!» — Павел Егорович не отрываясь смотрел на порог, слушал его, а я догадался, что удивление его не кончилось, что невозможно привыкнуть к этакой красотище, надивоваться ею. И только теперь уразумел, отчего умирающие в подпорожье старики просили выносить их на волю перед кончиной. Бабы ворчали: «Не опостылел те еще Анисей-то? Ухайдакался на ем! Руки-ноги он те искорежил…»

Должно быть, хотелось человеку верить, что там, за гробом, во все утишающей тьме продлится видение родной реки. А может, звала, толкала его к реке потребность удостовериться, что за его жизнью продлится жизнь, нескончаем будет бег реки, рев порога, и горы, и лес все так же непоколебимо будут стоять, упираясь в небо, — сила полнит силу, уверенность в нетленности жизни помогает с достоинством уйти в иной мир.

— Всю жизнь проработал я баканщиком. Теперь надобности в нас нету…

Большими алыми погремками цвели в Казачинских порогах бакена-автоматы. Осиротела, задичала деревушка на правом берегу, пустеет и Подпорожная, на левом. Подались отсюда кто помоложе, но, родившиеся под шум порога, до последнего часа будут они слышать его в себе, и, пока видят их глаза, все будет катить порог перед взором вспененные валы, клубиться голубым дымом брызг, неостановимо биться на каменьях, тороситься горами льда в ледостав, грохотать, пластая и круша земные тверди в ледоход, и засосет в груди под ложечкой, когда уроженец Подпо-рожной вспомнит осеннюю ночь, скребущихся на деревянной скорлупке-лодчонке к крестовинам двух маленьких, отважных человеков — деда и внука. Хруст коробка, хранимого у сердца в нагрудном кармане, просверк спички, один, другой, отчаянье — не раздобыть, не вздуть огня, не засветить погасший бакен, и рев, торжествующий рев порога кругом — ни берега не видно, ни суши, а работу делать надо. Не раз, не два за ночь из теплого избяного уюта отчалит бакенщик в ревущую бездну ночи, к погасшему сигнальному огню, и светились они во тьме, в дождь и в непогоду, в снежном заволоке и при ураганной дуроверти.

Помня еще старенькие, ламповые, бакены, я дивился вслух искусству и мужеству здешних речников. Павел Егорович только пожимал плечами, чего, мол, такого особенного? Надо было, вот и работали, пообвыкли, а когда я сказал ему, что, возможно, в детстве на «Рудзутаке» или еще на каком пароходе проходил меж бакенов, им засвеченных, он на минуту задумался и, кротко вздохнув, вымолвил:

— Ничего хитрого, жизнь большая произошла…

Подняли вентерь — узкий, длинный, плотно вязанный. Стоял он в расщелине, жерлом открытый течению. Ниточную ловушку забило слизкой плесенью. Попался один усатый пескарь, совсем не премудрый на вид, замученный до смерти течением. Павел Егорович брезгливо вытряхнул воняющую рыбеху из вентеря. Пескаря покрутило за бычком и выбросило на струю. Там его сцапали чайки, принялись с визгом драться, уронили рыбешку, потеряли и, успокоившись, затрепыхались над нами, ожидая еще подачки. Павел Егорович выколачивал из вентеря плесневелую слизь — все в пороге и сам порог забрызганы грязью, похожей на коровий помет.

— Гэса, — пояснил Павел Егорович, — Гэса правит рекой: часом вода подымется, часом укатится. Дышит река, берега не успевают обсыхать, а дрянь эту, сопли эти слизкие тащит и тащит…

Второй вентерь стоял опять же в каменном коридорчике с ровно стесанными стенками и ловко вовлеченным в него потоком.

— Шшэли эти не природны, — охотно пояснил Павел Егорович, — их люди изладили. Вдревле грели камень огнем, лесу возами сжигали. Камень от жару трескался, его расшатывали, по многу лет долбили клиньями — всякая семья себе место лова проворила. Ну а на моем веку аммоналом подсобляли, однако без толку не пластали каменья. Его, камня-то, хоть тут и гибель, мешат он вроде бы, но рвать лишку нельзя, заголятся верхние шивера, река несудоходная сделается. Порог легулирует реку. Легулировал, по правде сказать. Теперь Гэса всем правит…

В третьем вентере болталась пара дохлых ельцов и до синевы избитая, скомканная сорожонка.

— Вот дак попотчевал я вас рыбкой, гости дорогие! — Павел Егорович разжал руку с тремя жалкими рыбками, поглядел на добычу, качая головой, и шлепнул их в воду. Оставив вентери на камнях, он молча взнялся на измолотый высокой водою яр, по бровке которого курчавился брусничник.

Мы обмылись водою — купаться нельзя — величайшая в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается, температура ее почти постоянная зимой и летом. Чалдоны невесело шутят: если охота купаться, валяй в Заполярье!

По заведенной привычке вытащены к зиме на берег лодки, загнаны в затоны суда и суденышки, но, всеми покинутая, окутанная морозным паром, безглазо и безгласно мается река в тяжелом полусне, меж изморозью покрытых берегов — ни души на воде, ни души на берегу, лишь полоснет по громадам скал, замечется тревожно огонек браконьера, промышляющего рыбу острогой, и тут же поглотит его непроглядная мгла, да продырявит нежданно волглую муть где-то в вышине, ровно в преисподней, один-другой огонек — это в горах пробираются машины, в морозное время круглые сутки вынужденные светить фарами. Плывут и плывут по измученной реке, кружатся рыхлые коросты шуги, где-нибудь в затишке, украдкой смерзнутся в забережку — реке хочется остановиться, успокоиться, покрыться льдом.

Нет и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу. Да природу-то не переиграть. Водорослей, которые в народе зовутся точно — водяной чумой, развелось полторы тысячи видов, и они захватывают по всему миру водоемы, особенно смело и охотно свежие, ничем не заселенные. В одном только Киевском водохранилище — факт широкоизвестный — за лето накапливается и жиреет пятнадцать миллионов тонн страшного водяного хлама. Сколько скопилось его в Красноярском водохранилище — никто не считал.

…Обожженные ледяной водицей, выползли мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога, как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности улыбающегося Павла Егоровича.

— Вот, — разворачивая тряпицу, сказал бывший бакенщик, — соседу в сетчонки три штуки попались. Одну кой-как выцыганил.

Мы быстренько сварили из стерлядки уху.

— Вы ешьте, ешьте! — отсовывал от себя рыбу Павел Егорович, — мы ее тут перевида-али! — похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. — Там есть две ямы, и на зиму в них «залегала» красная рыба. Вот прямо как поленья, друг на дружку, — пояснил он. — Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакостил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать два замета неводом. Два — и шабаш! Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее и блюли, жадюг не жаловали.

Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовья Енисея и на Ангару, плесень согнала ее, капризную, к грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На туере «Енисей» в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки.

— И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли, — вздохнул Павел Егорович, — и эту, как ее? Вот уж при жэнщыне и сказать неловко, бледугу какую-то. На Анисей — бледугу! Чем же мы дальше жить-то будем?

«И этот про „дальше“! Все-все печемся о будущем! Головой! А руками чего делаем?..»

Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.

Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..

Ревел порог. Шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не вилась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины, стерлядь — живое украшение реки.

…И отправился я за тысячу верст от Казачинского порога, на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купаются в розовом разливе медовой травы — кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса, вьется кислица, кустится малина, таволожник, волчья ягода, веретье и жердинник — по всем видам палеж, но для пожаров слишком уж широки эти убитые пространства, непосильно продраться огню средь запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышами — хребтами с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную тайгу.

Есть, оказывается, кое-что посильнее огня — лесная тля, древоточцы, разные червяки, гусеницы, и среди них самая ненасытная, неостановимо упорная — шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой, мутной рекою к Саянам, оставляя за собою голую, обескровленную землю, — поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит затаился в Саянах по распадкам малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюстей. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег, зелененькие, с виду безобидные червячки. Подросши, они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад, и там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь, гад, деревце делалось немым, обугленным.

Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович сидел в нарядном, что у маршала, картузе лесничего в ограде родимого кордона, на Караулке, под мертвыми черемухами, а вниз и вверх по речке, опаляя черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу, ивняки, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукуши, крякали ронжи да хлопотливо трещали веселые сороки — только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу, и кому горе, а им пир!

Не думал, не гадал я, что враг этот доберется аж до Осиновского порога и двинется по Подкаменной и Нижней Тунгуске, все-таки гусеница начиналась когда-то на юге, но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, в раздетых, ошкуренных лесах лишь кипрей полыхает в середине лета — спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием иван-чай. Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гущине своей храня теплую прель, он яркими, медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапах, в клюве иль к брюшку прилипшим занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавши себя другой жизни.

Мудрость природы! Как долго она продлится?

Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краюшки крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью, найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра — хиреть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти — район на восемьсот длинных верст распростерся по Енисею, поперек же, в глубь тайги сколь его, району? «Мерили черт да Тарас, но веревка в здешних болотах оборвалась…» «С самолета кака мера? — спорят таежники. — С самолета верста короче».

В устье Нижней Тунгуски, на стыке ее с Енисеем, и стоит Туруханск — село Монастырское, а в пушной торговле — Новая Мангазея — его прошлые названья.

Сама Тунгуска отгорожена от Енисея громадами скал, которые заслоняют собою все, что есть дальше, за их стеной, за оснеженными вершинами. Река шатается меж утесов, осыпей, оплеух, вода катится, то вбирая лодку в разлом и круговерть, то вздымает ее на горку и шлепает, шлепает по дюралевым щекам. Лодка щепочкой рыскает, катается из стороны в сторону, со вмятины на вмятину, с бугорка на бугорок, не шибко слушается руля и не очень-то подается вперед. Но минешь пятнадцать — двадцать километров, и все успокаивается, даже скучно становится: скалы, нагромождения утесов, отвесные стены серой и рыжей луды, ребристо иль гладко уходящей прямо в глубину, тискающие реку с боков, — все это, постращав человека, испытав его нервишки и характер, отступает.

Там, впереди, конечно, всего еще будет — река больше двух тысяч верст длиной, по ней если плыть, натерпишься и навидаешься всяких диковин: и порогов, и унырков, и колдовских проток, в которые, сказывала одна туруханская переселенка, как угодишь, то можешь и закружиться.

Кому-то в тридцатые годы понадобилось переселять людей из Ербогачона в Туруханск, а из Туруханска в Ербогачон. От Ербогачона плыли на сплотках. «В Туруханске, — сказали переселенцам, — сдадите лес, за него выплатят деньги, начнете строиться, обживаться». До Туруханска дошло всего лишь несколько семей, побила плоты Угрюм-река, растрепала в шиверах и порогах, утащила в унырки. Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика, волосатого, нагого — вершиной бревна поддело его и приткнуло к камню, и, когда спала вода, он остался вверху — борода треплется, широкий черный рот кричит из поднебесья, кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей дальше, видя с высоты погибельное устье реки.

Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске и тридцать лет спустя, опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза: «Заташшыло плот одинова в слепое плесо, день носит по кругу, другой, третий — не пристать к берегу, не выбиться, сил уж никаких нету. Пятеро детей на плоту, есть нечего, помощи ждать не от кого — раз стронули людей с места, сдвинули одних туда, других сюда на погибель — какая уж помощь? Лег тогды мой хозяин на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен: „Спаси нас, господи! Или покарай! За грехи людские!“ Но он у меня из иноверцев был, он иконы из дому повыбрасывал, стало быть, молитва не в кон. И тогда по ихнему, по языческому способу молебствие изладил: нащепал лучины, велел жечь ее и по очереди бросать в воду. У младшенького сынка лучинка упала крестиком и не гаснет. Хозяин всем велел лечь головой ко крестику, руки сделать крестом и повторять: „Вода, лиху не насылай! Ветер, ветер, пробудись, о полуночь обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй…“ Ну, много чего он там выл-городил — и помогло! Верховичок потянул, на реку выташшыл».