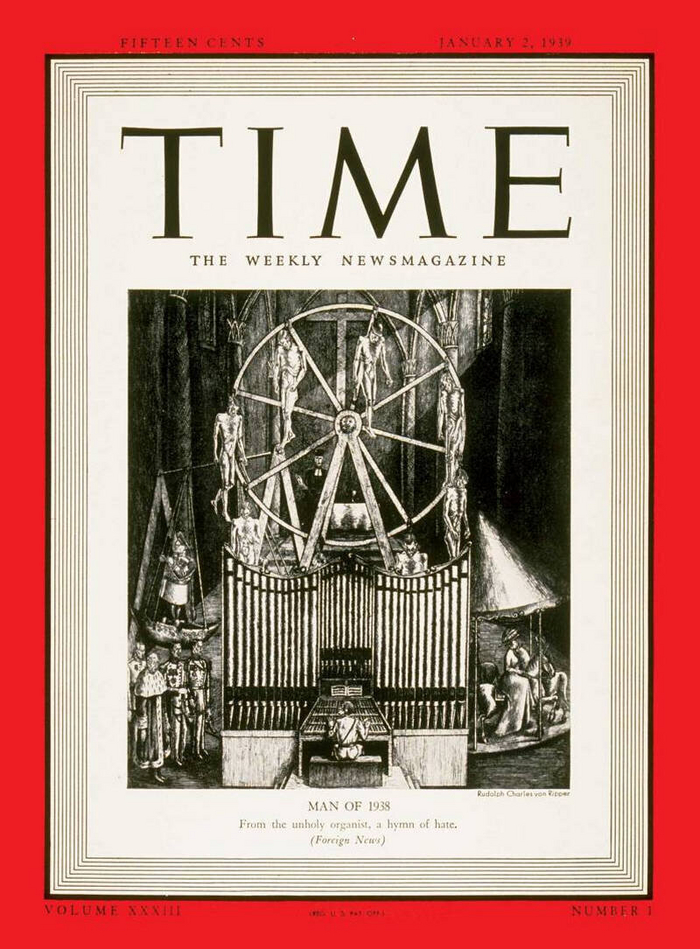

Человек года - Адольф Гитлер

«От нечестивого органиста — гимн ненависти»

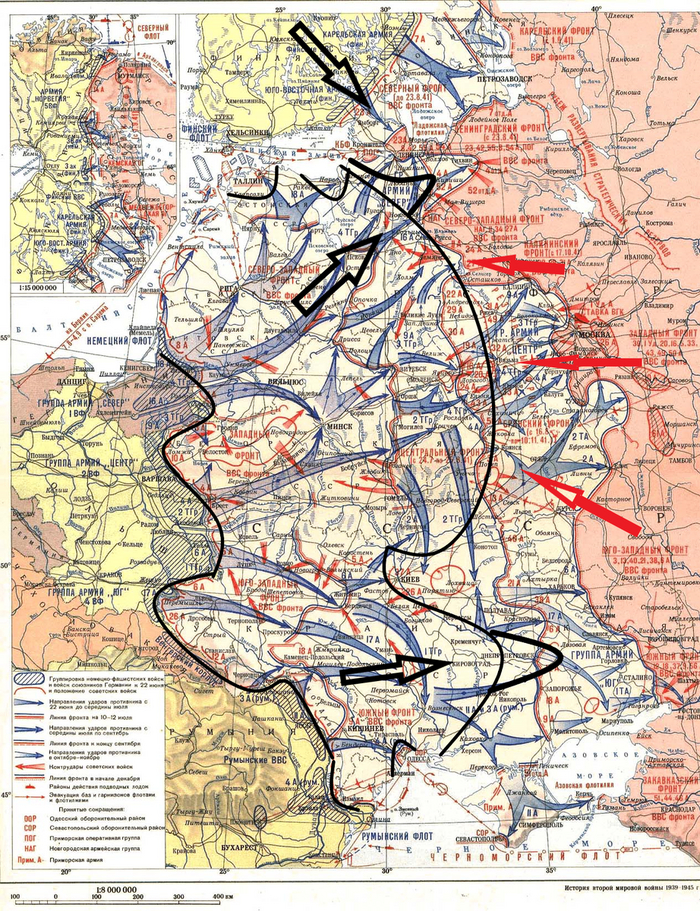

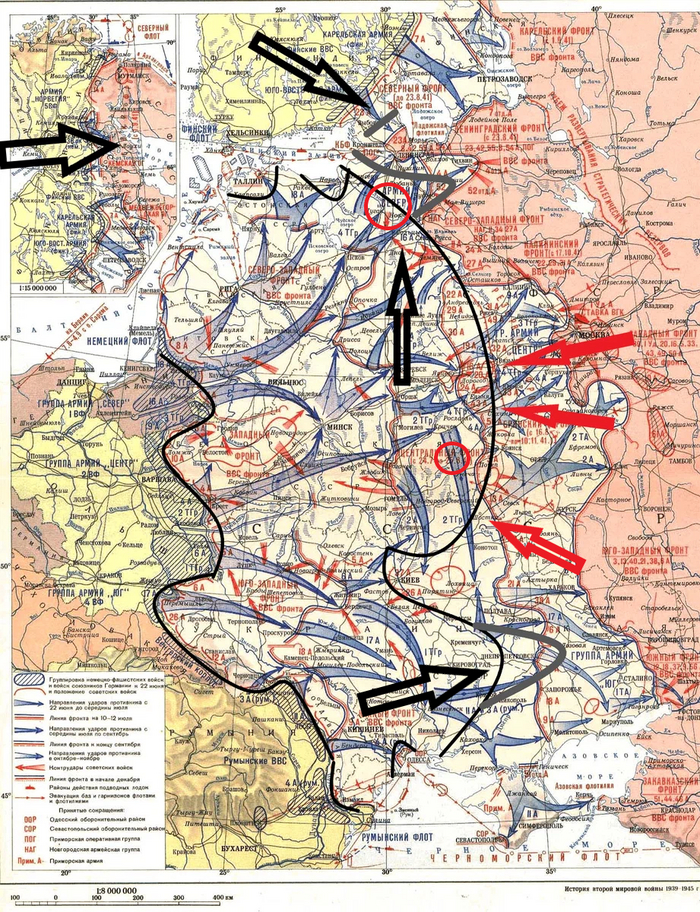

Самое громкое информационное событие 1938 года произошло 29 сентября, когда четыре государственных деятеля встретились в мюнхенском доме Фюрера, чтобы перекроить карту Европы. Тремя государственными деятелями, посетившими эту историческую конференцию, были премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и диктатор Италии Бенито Муссолини. Но, несмотря ни на что, доминирующей фигурой в Мюнхене был немецкий хозяин, Адольф Гитлер.

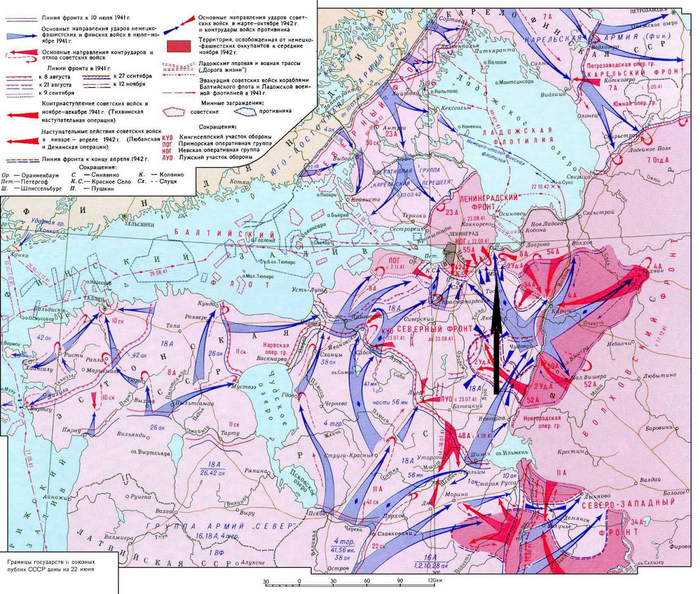

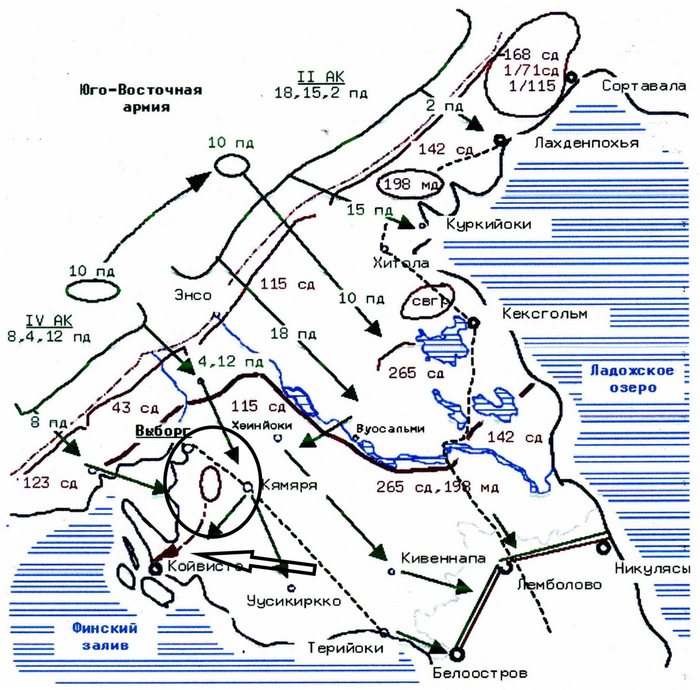

Фюрер немецкого народа, главнокомандующий немецкой армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами, канцлер Третьего рейха, герр Гитлер в тот день в Мюнхене собрал плоды смелой, вызывающей, безжалостной внешней политики, которую он проводил в течение пяти с половиной лет. Он разорвал Версальский мирный договор в клочья. Он перевооружил Германию до зубов - или настолько, насколько это было возможно. Он украл Австрию на глазах у охваченного ужасом и, по-видимому, бессильного мира.

Все эти события были шокирующими для стран, которые всего 20 лет назад победили Германию на поле боя, но ничто так не напугало мир, как безжалостные, методичные, управляемыми нацистами события, которые в конце лета и начале осени угрожали развязать мировую войну из-за Чехословакии. Когда он без кровопролития превратил Чехословакию в марионеточное государство Германии, вынудил к радикальному пересмотру оборонительных союзов Европы и получил свободу действий в Восточной Европе, получив обещание “развязать руки” от могущественной Великобритании (а затем и Франции), Адольф Гитлер, без сомнения, стал человеком 1938 года года.

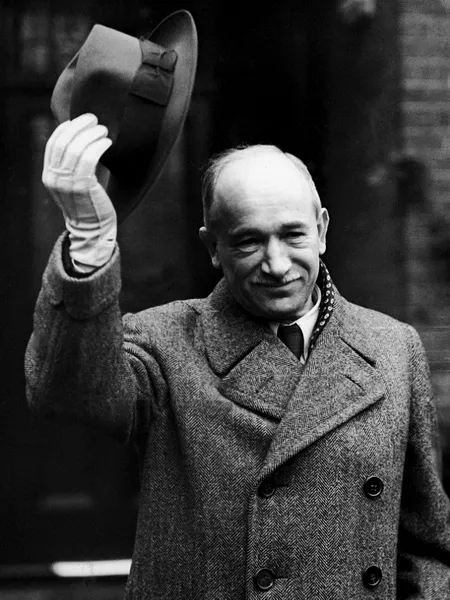

Большинство других мировых деятелей 1938 года утратили свою значимость по мере того, как год подходил к концу. Казалось, что “почётный мир” премьер-министра Чемберлена, как никогда ранее, не принес ни того, ни другого. Все большее число британцев высмеивало его политику умиротворения диктаторов, считая, что ничто, кроме унизительной капитуляции, не может удовлетворить амбиции диктаторов.

Среди многих французов возникло ощущение, что премьер-министр Даладье несколькими росчерками пера в Мюнхене превратил Францию во второразрядную державу. Подражая Муссолини в своих жестах и копируя кричащий комплекс триумфатора Гитлера, некогда либеральный Даладье в конце года был вынужден прибегать к парламентским уловкам, чтобы сохранить свой пост.

В 1938 году диктатор Муссолини был всего лишь младшим партнером в фирме "Гитлер и Муссолини Инкорпорейтед". Его шумная агитация за то, чтобы отторгнуть Корсику и Тунис от Франции, была расценена как слабый блеф, непосредственными целями которого были не более чем снижение платы за проезд итальянских судов по Суэцкому каналу и контроль над железной дорогой Джибути - Аддис-Абеба.

Ушел с международной арены Эдуард Бенеш, в течение 20 лет считавшийся “Самым умным маленьким государственным деятелем Европы”. Последний президент свободной Чехословакии, теперь он был больным изгнанником страны, которую помог основать.

Благочестивый китайский генералиссимус Чан Кайши, "Человек года" 1937 года, был вынужден отступить в “Новый” Западный Китай, где он столкнулся с возможностью стать всего лишь респектабельным номинальным главой всеохватывающего коммунистического движения.

Если бы Франсиско Франко выиграл гражданскую войну в Испании после своего великого весеннего похода, он вполне мог бы стать лучшим материалом для "Человека года". Но победа все еще ускользала от генералиссимуса, а усталость от войны и недовольство правых сделали его будущее сомнительным.

На американской арене 1938 год не был годом одного человека. Конечно, это был не год Франклина Рузвельта: его чистка потерпела поражение, а его партия потеряла значительную часть своего влияния в Конгрессе. Госсекретарь Халл запомнит добрососедский 1938 год как год, когда он увенчал свои усилия по заключению торгового договора британским соглашением, но история не будет связывать мистера Халла конкретно с 1938 годом. В конце года в Лиме его план континентальной солидарности двух Америк потерпел крах.

Но фигура Адольфа Гитлера шествовала по съежившейся Европе со всей развязностью завоевателя. Не тот простой факт, что фюрер подчинил своей абсолютной власти еще 10 500 000 человек (7 000 000 австрийцев, 3 500 000 судетцев), сделал его Человеком 1938 года. Япония в то же время пополнила свою империю десятками миллионов китайцев. Более значительным был тот факт, что в 1938 году Гитлер стал самой большой угрозой, с которой сталкивается сегодня демократический, свободолюбивый мир.

Его тень простиралась далеко за пределы Германии. Небольшие соседние государства (Дания, Норвегия, Чехословакия, Литва, Балканы, Люксембург, Нидерланды) боялись обидеть его. Во Франции нацистское давление было отчасти причиной некоторых антидемократических указов, принятых после Мюнхена. Фашизм открыто вторгся в Испанию, спровоцировал восстание в Бразилии, тайно помогал революционным движениям в Румынии, Венгрии, Польше, Литве. В Финляндии министру иностранных дел пришлось уйти в отставку под давлением нацистов. После Мюнхена во всей Восточной Европе наметилась тенденция к уменьшению свободы и усилению диктатуры. Только в США демократия к концу года почувствовала себя достаточно сильной, чтобы одержать верх над Гитлером.

ФашИнтерн, во главе которого стоял Гитлер, а за ним - Муссолини, Франко и японская военная клика, возник в 1938 году как международное революционное движение. Сколько бы он ни разглагольствовал о махинациях международного коммунизма и международного еврейства, сколько бы ни твердил, что он всего лишь пангерманец, пытающийся объединить всех немцев в единую нацию, фюрер Гитлер сам стал №1 в интернациональной революции - настолько, что если сейчас и произойдет часто предсказываемая борьба между фашизмом и коммунизмом, то только из-за двух диктаторов-революционеров. Гитлер и Сталин слишком велики, чтобы позволить друг другу жить в одном мире.

Но фюрер Гитлер не считает себя революционером; он стал им только в силу обстоятельств. Фашизм обнаружил, что свобода прессы, слова, собраний представляет потенциальную угрозу его собственной безопасности. В фашистской фразеологии демократия часто ассоциируется с коммунизмом. Фашистская борьба против свободы часто ведется под ложным лозунгом “Долой коммунизм!” Прошлым летом одна из главных претензий Германии к демократической Чехословакии заключалась в том, что она была “форпостом коммунизма”.

Поколение назад западная цивилизация, по-видимому, переросла основные пороки варварства, за исключением войн между нациями. Коммунистическая революция в России способствовала распространению классовой войны. Гитлер довершил ее другой, межрасовой войной. Фашизм и коммунизм возродили религиозную войну. Эти многочисленные формы варварства привели в 1938 году к проблеме, из-за которой люди, возможно, скоро снова будут проливать кровь: проблема цивилизованной свободы против варварского авторитаризма.

Более мелкие люди года казались ничтожными по сравнению с фюрером. Бесспорным жуликом года стал покойный Фрэнк Дональд Костер ("Мошенник года"), а Ричард Уитни, который сейчас находится в тюрьме Синг-Синг, занял второе место.

Спортсменом года стал теннисист Дональд Бадж, чемпион США, Англии, Франции, Австралии.

Авиатором года стал 33-летний Говард Робард Хьюз, неуверенный в себе миллионер, который трезво, точно и безошибочно пролетел 14 716 миль вокруг вершины мира за три дня, 19 часов и восемь минут.

Человеком года на радио был признан молодой Орсон Уэллс, который в своей знаменитой передаче "Война миров" напугал людей меньше, чем Гитлер, но больше, чем когда-либо пугало радио, продемонстрировав, что радио может быть огромной силой в разжигании массовых эмоций.

Первая часть радиопостановки романа была стилизована под «репортаж в прямом эфире» об инопланетном вторжении

Драматургом года стал Торнтон Уайлдер, ранее известный литератор, чья первая пьеса на Бродвее "Наш город" была не только остроумной и трогательной, но и имела большой успех.

Габриэль Паскаль, продюсер "Пигмалиона", первой полнометражной картины, снятой по мотивам многословных драм Джорджа Бернарда Шоу, был удостоен звания "Кинематографист года" за то, что обнаружил богатый драматический материал, когда другие знаменитые продюсеры потеряли всякую надежду когда-либо его использовать.

"Людьми года", выдающимися в области всесторонней науки, были признаны три исследователя-медика, которые обнаружили, что никотиновая кислота является лекарством от пеллагры у человека: доктора Дж. Том Дуглас Спайс из больницы общего профиля Цинциннати, Марион Артур Бланкенхорн из Университета Цинциннати, Кларк Нил Купер из Ватерлоо, штат Айова.

В религиозном отношении две выдающиеся фигуры 1938 года резко отличались друг от друга, за исключением своей оппозиции Адольфу Гитлеру. Один из них, 81-летний папа Пий XI, с “горькой грустью” рассказал об антисемитских законах Италии, преследовании итальянских католических инициативных групп, приеме, который Муссолини оказал Гитлеру в мае прошлого года, и с грустью заявил: “Мы пожертвовали своей прежней жизнью ради мира и процветания народов”. Проведя большую часть года в концентрационном лагере, протестантский пастор Мартин Нимоллер мужественно свидетельствовал о своей вере. Примечательно, что лишь немногие из этих людей года могли бы свободно реализовать свои достижения в нацистской Германии. Гении свободной воли были настолько подавлены гнетом диктатуры, что выпуск поэзии, прозы, музыки, философии и искусства в Германии был действительно скудным.

Человек, который несет наибольшую ответственность за эту мировую трагедию, - угрюмый, задумчивый, невзрачный 49-летний аскет австрийского происхождения с усами Чарли Чаплина. Адольф Гитлер, сын мелкого австрийского таможенного чиновника, был воспитан любящей матерью как избалованный ребенок. Постоянно проваливая даже самые элементарные занятия, он вырос полуобразованным молодым человеком, не подготовленным ни к какому ремеслу или профессии и, казалось бы, обречен на провал. Блестящую, очаровательную, космополитичную Вену он научился ненавидеть за то, что называл ее "семитской"; ему больше нравился однородный Мюнхен, его настоящий дом после 1912 года. Для этого человека без профессии и с ограниченными интересами Великая война была долгожданным событием, которое дало ему какую-то цель в жизни. Ефрейтор Гитлер участвовал в 48 боях, был награжден немецким железным крестом первого класса, один раз был ранен и один раз отравлен газом, находился в госпитале, когда было объявлено перемирие 11 ноября 1918 года.

Его политическая карьера началась в 1919 году, когда он стал партийцем № 7 малочисленной немецкой рабочей партии. Обнаружив свои ораторские способности, Гитлер вскоре стал лидером партии, изменил ее название на Национал-социалистическую немецкую рабочую партию и написал антисемитскую, антидемократическую и авторитарную программу. Первый массовый митинг партии состоялся в Мюнхене в феврале 1920 года. Месяцем позже вождь намеревался принять участие в попытке монархистов захватить власть, но для этого неудавшегося путча фюрер Гитлер прибыл слишком поздно. Еще менее успешная попытка национал-социалистов - знаменитый Мюнхенский пивной путч 1923 года - привела к гибели части "мучеников", а герра Гитлера посадили в тюрьму. Заключение в Ландсбергской крепости дало ему время написать первый том “Майн кампф”, который теперь стоит "обязательно" на каждой немецкой книжной полке.

Объявленная вне закона во многих округах Германии, Национал-социалистическая партия, тем не менее, неуклонно увеличивала число своих членов. Проверенные временем методы Таммани-Холла по оказанию множества мелких услуг сочетались с шумным терроризмом и кричащей патриотической пропагандой. Усердно культивировался образ мистического, воздержанного, харизматичного фюрера.

Только в 1929 году национал-социализм впервые получил абсолютное большинство на городских выборах (в Кобурге) и впервые продемонстрировал свои значительные результаты на выборах в провинции (в Тюрингии). Но с 1928 года партия почти постоянно набирала силу на выборах. На выборах в рейхстаг в 1928 году она набрала 809 000 голосов. Два года спустя за национал-социалистских депутатов проголосовали 6 401 016 немцев, в то время как в 1932 году число проголосовавших составило 13 732 779. Несмотря на то, что ему все еще не хватало большинства голосов, голосование, тем не менее, стало впечатляющим доказательством силы этого человека и его движения.

Ситуация, породившая это демагогическое, невежественное, отчаянное движение, была присуща зарождению Германской республики и стремлению значительной части политически незрелого немецкого народа к сильному, властному руководству. Демократия в Германии была зачата в условиях военного поражения. Именно Республика поставила свою подпись (неохотно) под унизительным Версальским договором, и это позорное клеймо никогда не изгладилось из памяти немцев.

Ни для кого не секрет, что немецкий народ любит униформу, парады, воинские формирования и легко подчиняется властям. Фридрих Великий - герой самого фюрера Гитлера. Это восхищение, несомненно, проистекает из военной доблести Фридриха и его автократического правления, а не из любви к французской культуре и ненависти к прусскому хамству. Но, в отличие от утонченного Фридриха, фюрер Гитлер, начитанность которого всегда была очень ограничена, приглашает в гости немногих великих умов, и фюрер Гитлер не согласился бы с утверждением Фридриха о том, что он “устал править рабами”.

В плохих условиях, не смотря на хорошую погоду, Германская республика рухнула под тяжестью депрессии 1929-1934 годов, во время которой безработица в Германии возросла до 7 000 000 человек, несмотря на общенациональный поток банкротств и неудач. Призванный к власти в качестве канцлера Третьего рейха 30 января 1933 года престарелым президентом-маразматиком Паулем фон Гинденбургом, канцлер Гитлер начал выворачивать рейх наизнанку. Проблема безработицы была решена с помощью:

1) широкомасштабной программы общественных работ;

2) интенсивной программы перевооружения, включая создание огромной постоянной армии;

3) принудительного труда на государственной службе (немецкий трудовой корпус).;

4) заключение политических врагов и работников-евреев, коммунистов и социалистов в концентрационные лагеря.

То, что Адольф Гитлер и компания сделали с Германией менее чем за шесть лет, вызвало бурные и восторженные аплодисменты большинства немцев. Он избавил нацию от послевоенного пораженчества. Под знаменем свастики Германия была объединена. Это была не обычная диктатура, а скорее диктатура огромной энергии и великолепного планирования. “Социалистическая” часть национал-социализма могла вызывать насмешки у ярых марксистов, но нацистское движение, тем не менее, имело массовую основу. Построенные 1500 миль великолепных автомагистралей, программы по продаже дешевых автомобилей и простых пособий для рабочих, грандиозные планы по восстановлению немецких городов вызывали у немцев чувство гордости. Немцы могли есть много продуктов-заменителей или носить эрзац-одежду, но они ели. То, что Адольф Гитлер и компания сделали с немецким народом за это время, повергло цивилизованных мужчин и женщин в ужас. Гражданские права и свободы исчезли. Противодействие нацистскому режиму стало равносильно самоубийству или еще худшему. Свобода слова и собраний - это анахронизмы. Репутация некогда прославленных немецких учебных центров исчезла бесследно. Образование было сведено к национал-социалистическому катехизису.

Темп ускорился. 700 000 евреев Германии подверглись физическим пыткам, у них отняли дома и имущество, лишили возможности зарабатывать на жизнь, прогнали с улиц. Теперь их удерживают ради “выкупа” - гангстерский трюк, который использовался веками. Но пострадали не только евреи. Из Германии прибывает постоянный, постоянно увеличивающийся поток беженцев, евреев и неевреев, либералов и консерваторов, католиков и протестантов, которые больше не могли терпеть нацизм. На обложке журнала TIME органист Адольф Гитлер исполняет свой гимн ненависти в оскверненном соборе, в то время как жертвы висят на колесе Св. Екатерины под взглядами нацистских иерархов были нарисованы бароном Рудольфом Чарльзом фон Риппером, католиком, который считал Германию невыносимой страной. Тем временем Германия превратилась в нацию униформистов, шагающих гусиным шагом под дудку Гитлера, где десятилетних мальчиков учат бросать ручные гранаты, где к женщинам относятся как к машинам для размножения. Однако самую жестокую шутку Гитлер и компания сыграли с теми немецкими капиталистами и мелкими бизнесменами, которые когда-то поддерживали национал-социализм как средство спасения буржуазной экономической структуры Германии от радикализма. Нацистское кредо о том, что человек принадлежит государству, распространяется и на бизнес. Некоторые предприятия были полностью конфискованы, с других был взят налог на капитал. Прибыль строго контролировалась. Некоторое представление об усилении государственного контроля и вмешательства в бизнес можно получить из того факта, что в прошлом году 80% всех строительных и 50% всех промышленных заказов в Германии были получены от правительства. Испытывая острую нехватку продовольствия и финансовых средств, нацистский режим захватил крупные поместья и во многих случаях коллективизировал сельское хозяйство - процедура, в корне схожая с русским коммунизмом.

Когда Германия захватила Австрию, она взяла на себя заботу о 7 000 000 бедных родственников и их пропитании. Когда поглотили 3 500 000 судетцев, нужно было кормить гораздо больше ртов. К концу 1938 года появилось много признаков того, что нацистская экономика валютного контроля, бартерной торговли, пониженного уровня жизни, “самодостаточности” давала трещину. Не было недостатка и в признаках того, что многим немцам не нравились жестокости их правительства, но они боялись протестовать против них. Испытывая трудности с обеспечением населения хлебом, фюрер Гитлер был вынужден устроить для немецкого народа еще один развлекательный цирк. Пресса, контролируемая нацистами, прыгала через скакалку по приказу министра пропаганды Пауля Йозефа Геббельса, выкрикивая оскорбления в адрес реальных и воображаемых врагов. И темпы становления немецкой диктатуры ускорялись по мере того, как с заводов сходило все больше и больше оружия, а сливочного масла производилось все меньше и меньше.

За пять лет, проведенных под руководством президента 1938 года, Германия превратилась в одну из крупнейших военных держав мира. Британский военно-морской флот по-прежнему лидирует на море. Большинство военных считают французскую армию несравненной. Наибольший вопрос вызывает численность авиации, которая меняется день ото дня, но большинство наблюдателей считают, что Германия превосходит их в военной авиации. Несмотря на нехватку подготовленных офицеров и материальных средств, армия Германии превратилась в грозную машину, победить которую, вероятно, можно только объединением противоборствующих армий. Как свидетельство могущества своей нации, фюрер Гитлер мог оглянуться на прошедший год и вспомнить, что, помимо приема бесчисленных государственных деятелей (например, трижды мистера Чемберлена), он лично засвидетельствовал свое почтение трем королям (шведскому Густаву, датскому Кристиану, итальянскому Витторио Эмануэле) и принимал двоих (Борис 3 из Болгарии, Кароль 2 из Румынии, не считая регента Венгрии Хорти).

Тем временем примерно 1133 улицы и площади, в частности Ратушная площадь в Вене, получили имя Адольфа Гитлера. Он произнес 96 публичных речей, посетил одиннадцать оперных спектаклей, победил двух соперников (Бенеша и Курта фон Шушнига, последнего канцлера Австрии), продал 900 000 новых экземпляров "Майн кампф" в Германии, а также широко продал ее в Италии и мятежной Испании. Единственной его потерей было зрение: ему пришлось начать носить очки на работе. На прошлой неделе герр Гитлер принимал на рождественской вечеринке 7000 рабочих, которые сейчас строят новое гигантское здание Берлинской канцелярии, и сказал им: “Следующее десятилетие покажет странам с их патентованной демократией, где можно найти истинную культуру”.

Но другие страны решительно присоединились к гонке вооружений, и среди военных возникает вопрос: “Будет ли Гитлер сражаться, когда станет окончательно ясно, что он проигрывает эту гонку?” Динамика диктатуры такова, что немногие, кто изучал фашизм и его лидеров, могут представить себе бесполого, неугомонного, инстинктивного Адольфа Гитлера, доживающего свой зрелый возраст в своем горном шале в Берхтесгадене, в то время как довольный немецкий народ пьет пиво и поет народные песни. Нет никакой гарантии, что неимущие нации уснут, когда они получат то, что им сейчас нужно от имущих. Тем, кто наблюдал за заключительными событиями года, казалось более чем вероятным, что Человек 1938 года может сделать 1939 год запоминающимся.