Рекордно высокая температура Кюри достигнута в ферромагнитном полупроводнике!

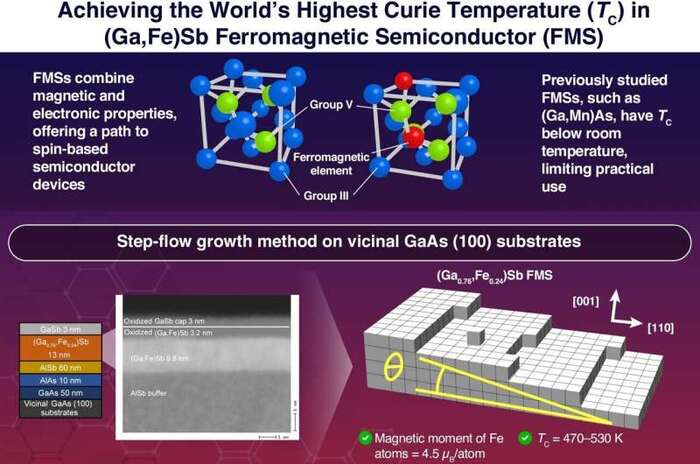

Ученые разрабатывают FMS с высочайшим TC, используя метод ступенчатого проточного выращивания на вицинальных подложках из GaAs(100), с реализацией в передовых устройствах спинтроники.

Ферромагнитные полупроводники (FMSS) представляют собой уникальное сочетание свойств полупроводников и магнитных характеристик, что делает их выдающимися кандидатами для разработки спинтронных устройств, объединяющих функции как полупроводников, так и магнитных материалов. Однако одной из ключевых задач, стоящих перед FMS, является достижение высоких температур Кюри (TC), необходимых для их стабильной работы при комнатной температуре.

Несмотря на то, что в предыдущих исследованиях удалось достичь температуры 420 К, что превышает комнатную, этого показателя недостаточно для эффективной эксплуатации материалов, предназначенных для спинтроники. Это подчеркивает необходимость повышения температуры среди FMS, что было включено в число 125 нерешенных вопросов, отобранных журналом Science в 2005 году.

Материалы, такие как (Ga, Mn)As, обладают низкой TC, что ограничивает их практическое применение в устройствах спинтроники. Хотя добавление железа в полупроводники с узкой запрещенной зоной, такие как GaSb, казалось многообещающим, использование высоких концентраций железа при сохранении кристалличности оказалось сложной задачей, что сдерживало достижение желаемой TC.

Чтобы преодолеть эти ограничения, группа исследователей под руководством профессора Фама Нам Хая из Института науки Токио (Япония) разработала высококачественный (Ga, Fe)Sb FMS, применив метод ступенчатого проточного выращивания на вицинальных подложках из GaAs (100) с углом отклонения 10°.

Их результаты были опубликованы в журнале Applied Physics Letters 24 апреля 2025 года. Использование метода ступенчатого поточного выращивания позволило достичь высокой концентрации железа при сохранении превосходной кристалличности, что привело к повышению температуры до 530 К — самого высокого показателя, зарегистрированного на сегодняшний день для FMS.

Команда использовала спектроскопию магнитного кругового дихроизма для подтверждения ферромагнетизма слоя Sb в (Ga0.76,Fe0.24), основанного на спин-поляризованной зонной структуре FMS. Кроме того, исследователи применили графики Арротта, стандартный метод экстраполяции TC на основе данных о намагниченности, что позволило более точно определить точки магнитного перехода и углубить понимание ферромагнитного поведения материала при различных температурах.

"В обычных образцах (Ga, Fe)Sb сохранение кристалличности при высоких уровнях легирования железом было постоянной проблемой. Применив технологию ступенчатого проточного выращивания на вицинальных субстратах, мы успешно справились с этой задачей и достигли самого высокого в мире показателя TC в FMSS", - утверждает профессор Хай.

Кроме того, исследователи исследовали долгосрочную стабильность своего образца, измерив магнитные свойства более тонкого слоя (Ga,Fe)Sb (9,8 нм), хранившегося на открытом воздухе в течение 1,5 лет. Несмотря на незначительное снижение TC с 530 К до 470 К, материал сохранил значительные ферромагнитные свойства, что свидетельствует о его потенциале для практического применения.

Материал также продемонстрировал высокий магнитный момент на атом железа (4,5 Мкб/атом), что близко к идеальному значению для ионов Fe³⁺ в кристаллической структуре цинковой обманки (5 Мкб/атом). Это в два раза больше, чем у металла α-Fe, что подчеркивает выдающиеся магнитные свойства данного материала.

"Наши результаты демонстрируют возможность создания высокоэффективных FMSS, совместимых с работой при комнатной температуре, что является важным шагом на пути к разработке спинтронных устройств", - добавляет профессор Хай.

В целом, исследование подчеркивает эффективность пленкообразования с использованием ступенчатого роста на вицинальных подложках для получения высококачественных и высокоэффективных FMSS с увеличенными концентрациями железа. Благодаря преодолению узкого места, связанного с низкой температурой Кюри, это исследование представляет собой значительный шаг вперед на пути к созданию полупроводниковых устройств со спиновой функцией, способных функционировать при комнатной температуре.