TECHNO BROTHER

Замена панели предохранителей в автобусе ЛиАЗ-677. Проект "Лёня" завершён!

Привет, Пикабу! Этим постом я завершаю тему электрики на раннем автобусе ЛиАЗ-677. Кто не видел, обязательно посмотрите, как мы восстанавливали его родной селеновый выпрямитель и люминисцентное освещение.

И вот, мы вновь в мастерской Вегабус. Лёня уже своим ходом заезжает в бокс. За рулём Пётр Петрович.

К сожалению, из-за проблем с предохранителями и зарядкой, люминисцентное освещение салона почти полностью отвалилось:

Будем лечить. Вот так выглядит его родная панель предохранителей: одни жуки и прогары

Разметим все провода, какой куда был подключен. Даже если что-то подключено неправильно, исправлять будем потом.

На вновь сделанной реплике этой панели приведём в соответствие шинки с обратной стороны: понять, что они соединяли, можно было только сняв панель.

Новая панель установлена. Начинаем расключение проводов.

Всего предохранителей - 18, из них используются только 15, три последних достались в наследство от самой ранней версии автобуса, где люминисцентных ламп было в 2 раза больше.

На первом предохранителе должны висеть повороты, стопы и зуммер остановки по требованию.

На втором - часы:

На третьем - трафаретницы и освещение задней двери:

На 4-м - карлсон в кабине:

На 5-м освещение кабины водителя, освещение моторного отсека и розетки для переносной лампы.

На 6-м и 7-м висят две катушки возбуждения генератора. Всё это было сделано через соплю в обход предохранителей, так что пришлось возвращать оригинальную проводку:

На 8-м висит панель приборов со всеми её лампочками и показометрами:

На 9 - фары, на 10 - габариты.

На 11 - сигнал с руля:

На 12 - дежурное освещение в салоне:

Ну и, наконец, на 13, 14 и 15 висит люминисцентное освещение. 16, 17, 18 - как сказал ранее, резерв.

Вот так выглядит полностью расключённая новая панель:

Теперь разберёмся с зарядкой, ибо на холостых она почти совсем пропадает. Для этого надо настроить реле-регулятор РР-5. Настраивается оно путём подкручивания барашков по часовой стрелке на реле, которые натягивают пружины якорей. За напряжение отвечают два дальних реле:

После настройки напряжение заряда на холостых не падает ниже 14 вольт.

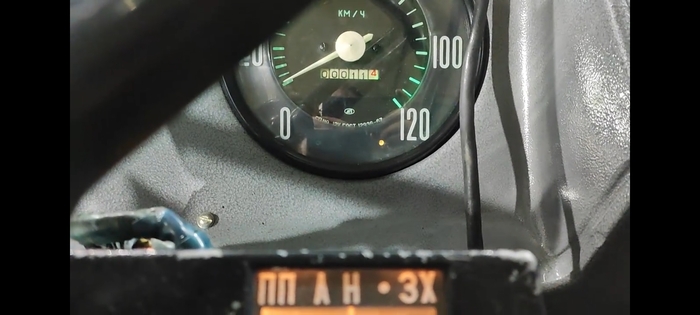

Теперь переходим к приборке. Тут надо было подключить неподключённые часы, исправить кое-какую коммутацию и подключить несколько сигнальных лампочек, в частности, указатели работы панели приборов (зелёный глазок на спидометре), указатель дальнего света (почти не видимый синий):

Лампа индикации перегрева воды в радиаторе тоже отсутствовала:

В отсек с предохранителями вернули реле защиты, и теперь автобус можно завести только на положении "нейтраль" селектора ГМП, а не на любой передаче, как было ранее:

С заменой панели предохранителей и настройкой реле-регулятора в салон автобуса вернулся люминисцентный свет:

И на этом проблемы с проводкой у этого автобуса закончились :) Лёня поехал в новую жизнь.

P.S. Как всегда, видео-версию поста можно найти тут.

P.P.S. Уважаемые пикабушники! Я активизирую старый-новый проект по восстановлению исторического освещения вокруг раннего дома серии П3. (Я о ней уже делал несколько постов)

Одному такое, как понимаете, утянуть затруднительно (только на первом этапе будет восстановление участка из 200 ламп). Посему буду крайне рад вашим донатам: сделаем вместе благое дело! :)

Как запустить собственную GSM-сеть за пять минут при помощи SDR

Автор текста: MaFrance351

Приветствую всех!

Давным-давно я уже рассказывал про то, как в домашних условиях поднять GSM-сеть при помощи комплектующих, доступных любому школьнику. И в той статье я мельком упомянул, что идеальным в плане производительности вариантом будет запускать сети при помощи SDR, а не телефонов.

Итак, в сегодняшней статье поговорим о том, как быть владельцам SDR, желающим запустить свою GSM-сеть. Узнаем, какой софт нужен, чтобы заставить её работать в прямом смысле слова за пять минут. Попутно запустим GPRS и ненадолго побываем в 2007 году. Традиционно будет много интересного.

❯ Суть такова

Многие помнят тот поистине легендарный пост про то, как из двух телефонов и обычного компьютера собрать базовую станцию. Но всё же у той конфигурации был целый ряд недостатков, которых лишена БС на базе SDR. В свою очередь, единственным минусом того, что будет рассмотрено в данной статье, является высокая стоимость оборудования.

Также на просторах Хабра был найден пост про Osmocom в Docker-контейнере, однако за десять лет софт порядком устарел, теперь есть куда более новые версии с большими возможностями и более стабильной работой.

И вот в мои руки попал полнодуплексный SDR, а это значит, что самое время попробовать запустить сеть при помощи него и узнать, что же из этого выйдет.

❯ В чём преимущества сети на базе SDR?

В отличие от телефонов, мы будем избавлены от целого ряда проблем, неминуемо возникающих при попытке использовать подобное железо:

Диапазон частот. В телефонах используются фильтры, не позволяющие прослушивать входящий трафик. Моя БС работала исключительно из-за их неидеальности, лучшим же решением было бы заменить их, что доступно не каждому ввиду необходимости наличия оборудования и хороших навыков пайки, дабы не запороть плату телефона. SDR лишён этой особенности.

Генератор. Точности внутреннего генератора SDR с лихвой хватит, чтобы обеспечить корректную работу сети. В телефонах такого устройства нет, поэтому нам приходилось ловить тактовый сигнал от других коммерческих вышек.

Подключение к компьютеру. В случае с SDR не придётся заниматься ерундой типа пайки проводов, проверки заряда аккумулятора и тому подобными вещами, достаточно просто подключить его к ПК и больше не думать о том, что причины неработоспособности сети кроются где-то здесь.

Производительность. В отличие от телефонов, можно создать конфигурацию, где будут доступны сразу и звонки, и SMS, и интернет.

Стабильность. Сеть на базе SDR при правильной настройке не падает.

Поддерживаемые устройства. При запуске сети на базе телефонов я смог подключить к ней далеко не все устройства, какие у меня были. В частности, телефон от Nokia смог поймать её только один раз. В случае же с SDR все имевшиеся у меня телефоны, которые участвовали в испытаниях, подключались без проблем. Товарищ axilirator подсказал, что связано это с частотной характеристикой сигнала, так как телефон после попытки подключения к операторской сети ориентируется на неё, а лабораторную не видит. В моём случае эта проблема если и возникала, то устранялась банальной перезагрузкой трубки.

Таким образом, если у вас есть желание серьёзно заниматься исследованием устройства и работы сотовых сетей, приобретение полнодуплексного SDR должно стать вашим первым шагом.

❯ Обзор оборудования

А вот и SDR. Это USRP B200mini-i, которого для данных опытов хватает с избытком. Само собой, к нему понадобится и компьютер, который будет им управлять. Виртуалка или Raspberry не подойдёт.

Далее понадобятся телефоны, которые будут ловить сеть. В них должны быть симки, какие именно — неважно, лишь бы были. Вот, например, Samsung Galaxy M12, уже фигурировавший в опытах с LTE.

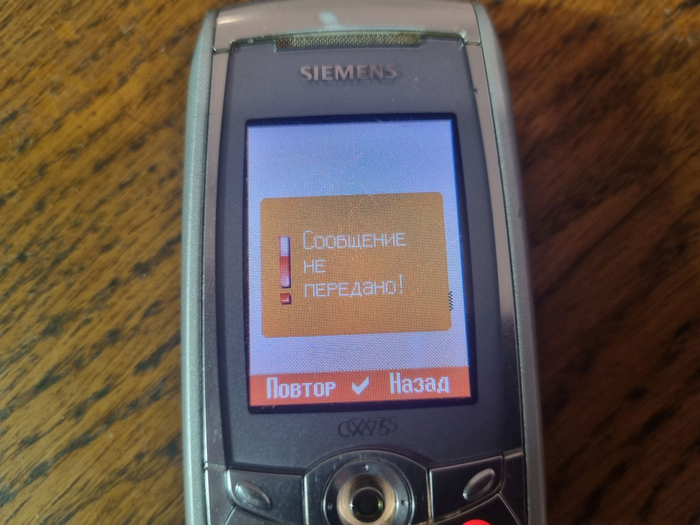

Три легенды кнопочных телефонов — Nokia 3310, Siemens CX75, Sony Ericsson K750i.

Nokia E90, крутейший девайс, совмещающий в себе кнопочный телефон, коммуникатор на Symbian и клавиатурный КПК.

❯ Софт

Как и в прошлых опытах с SDR, использовать будем дистрибутив DragonOS. Там уже есть все необходимые компоненты для запуска сети, достаточно лишь слегка поменять настройки. Уже не придётся ни собирать софт из исходников, ни искать примеры файлов конфигурации.

Как и в прошлых статьях, ссылки на всё необходимое я оставлю в конце.

❯ Конфигурация

Теперь, когда ОС загружена, можно приступать к настройке.

Открываем папку osmo-nitb-scripts (ярлык на неё есть в меню «Пуск» в разделе «Other»), а в ней — папку configs. Нас интересует файл openbsc.cfg.

Вообще, сеть будет работать и с тем файлом, что есть по умолчанию, однако SMS не будут ходить из-за неправильной настройки таймслотов и протокола SMPP. Так что приводим файл к следующему виду:

!

! OpenBSC configuration saved from vty gprs mode none | phys_chan_config SDCCH8

! !

password foo

!

line vty

no login

!

e1_input

e1_line 0 driver ipa

network

network country code 250

mobile network code 10

short name MaFrance

long name MaFrance

auth policy accept-all

location updating reject cause 13

encryption a5 0

neci 1

rrlp mode none

mm info 1

handover 0

handover window rxlev averaging 10

handover window rxqual averaging 1

handover window rxlev neighbor averaging 10

handover power budget interval 6

handover power budget hysteresis 3

handover maximum distance 9999

subscriber-keep-in-ram 0

bts 0

type sysmobts

band GSM900

cell_identity 1087

location_area_code 13415

training_sequence_code 7

base_station_id_code 56

ms max power 30

rxlev access min 0

periodic location update 1000

cell reselection hysteresis 14

cell reselection offset 120

temporary offset 0

penalty time 20

channel allocator ascending

rach tx integer 9

rach max transmission 7

ip.access unit_id 1801 0

oml ip.access stream_id 255 line 0

gprs mode none

trx 0

rf_locked 0

arfcn 25

nominal power 34

max_power_red 20

rsl e1 tei 0

timeslot 0

phys_chan_config CCCH+SDCCH4

hopping enabled 0

timeslot 1

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 2

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 3

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 4

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 5

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 6

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 7

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

nitb

assign-tmsi

subscriber-create-on-demand random 100 199

smpp

local-tcp-port 2775

system-id OSMO-SMPP

policy accept-all

esme OSMPP

password 1234

osmocom-extensions

Коротко пройдёмся по параметрам.

ARFCN — самый важный. Это номер канала, на котором будет работать наша вышка. Необходимо воспользоваться приложением по типу Net Monitor, чтобы узнать, на каких каналах работают вышки в округе и выбрать незанятый.

LAC. Код зоны, использующийся для определения местоположения. Вообще, он не влияет на работу, но некоторые телефоны могут не подключаться, если он равен 0 или 1.

CID. Код соты. Выбирается аналогично LAC.

MCC — код страны. Для России это 250. Можно выбрать другой, но стоит учитывать, что не все телефоны смогут подключиться к такой сети.

MNC — код сети. Нужно открыть список сотовых операторов (он есть, например, тут или тут)

Long name и Short name. Это, как нетрудно догадаться, имя сети, отображаемое в строке состояния на телефоне. Устанавливается любое желаемое.

Теперь разберёмся с таймслотами. Каждый из них конфигурируется на определённый тип канала. Подробнее о них можно почитать тут.

Теперь, когда параметры изменены, запускаем нашу сеть:

sudo ./main.py

Если у вас не LimeSDR, а USRP, то запускать надо следующим образом:

sudo ./main.py -d uhd

Если всё было сделано правильно, то на экране должно будет появиться примерно следующее:

А через несколько секунд — вот это:

Всё, сеть работает. На всё ушло меньше пяти минут не считая времени загрузки ОС. Можно пробовать подключаться.

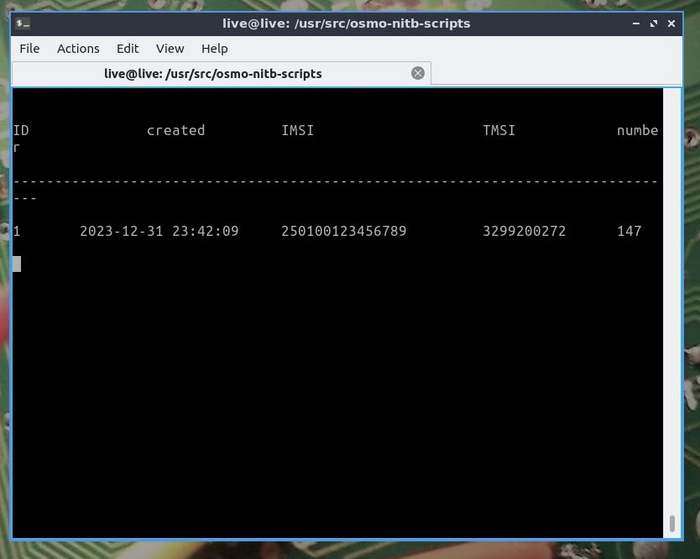

В этом окне отображаются IMSI абонентов, подключившихся к сети, а также их номера.

Как показали опыты, все имевшиеся у меня телефоны без проблем подключались к созданной сети.

Запустились и две более новые легенды. Всё, можно звонить и отправлять SMS. Точно так же, как мы делали это при помощи телефонов.

❯ А что насчёт интернета?

Но, конечно, при помощи Osmocom можно поднять и GPRS. Причём в случае использования SDR можно получить полноценную сеть, где будут работать все составляющие: звонки, SMS, USSD и пакетные данные. В случае использования телефонов нам пришлось бы либо подключать дополнительные моторолы, либо потерять возможность звонить.

Ну что же, самое время попробовать запустить GPRS.

❯ GPRS и как он работает

И перед началом экспериментов традиционно разберёмся с тем, как пакетный трафик в 2G-сети перенаправляется во внешний мир.

GPRS имеет свою опорную сеть. Она представляет собой расширение для сети GSM, добавляющее в неё возможность обмена пакетными данными.

Итак, сеть с поддержкой GPRS дополнительно включает в себя следующие компоненты:

PCU (Packet Control Unit). Это устройство управления пакетами, позволяющее в паре с контроллером БС отправлять и принимать те самые данные.

SGSN (Serving GPRS Support Node). Этот узел отвечает за обслуживание абонентов — обмен пакетами, тарификацию, проверку APN (Access Point Name) точки доступа, распределение ресурсов.

GGSN (Gateway GPRS Support Node). Шлюз, соединяющий сотовую сеть с другими сетями передачи данных.

Для работы GPRS на телефоне должна быть создана точка доступа, включающая в себя APN, логи и пароль. Обычно она создаётся сразу при регистрации в сети оператора и участие пользователя в этом не требуется.

❯ Конфигурация

Как и в прошлом случае, для начала необходимо настроить сеть.

Необходимо узнать имя подключения, через которое компьютер получает доступ в интернет. Сделать это можно, открыв ifconfig или iwconfig.

Теперь открываем opengts_egprs.cfg из папки configs. И приводим его к следующему виду:

!

! OpenBSC configuration saved from vty

! !

password foo

!

line vty

no login

!

e1_input

e1_line 0 driver ipa

e1_line 0 port 0

no e1_line 0 keepalive

network

network country code 250

mobile network code 10

short name MaFrance

long name MaFrance

auth policy accept-all

authorized-regexp .*

location updating reject cause 13

encryption a5 0

neci 1

rrlp mode none

mm info 1

handover 0

handover window rxlev averaging 10

handover window rxqual averaging 1

handover window rxlev neighbor averaging 10

handover power budget interval 6

handover power budget hysteresis 3

handover maximum distance 9999

subscriber-keep-in-ram 0

bts 0

type sysmobts

band GSM900

cell_identity 7229

location_area_code 7619

training_sequence_code 7

base_station_id_code 63

codec-support fr efr amr

ms max power 15

rxlev access min 0

periodic location update 1000

cell reselection hysteresis 14

cell reselection offset 120

temporary offset 0

penalty time 20

radio-link-timeout 32

channel allocator ascending

rach tx integer 9

rach max transmission 7

channel-descrption attach 1

channel-descrption bs-pa-mfrms 5

channel-descrption bs-ag-blks-res 1

ip.access unit_id 1801 0

oml ip.access stream_id 255 line 0

gprs mode egprs

gprs routing area 1

gprs cell bvci 1234

gprs nsei 1234

gprs nsvc 0 nsvci 1234

gprs nsvc 0 local udp port 23001

gprs nsvc 0 remote udp port 23000

gprs nsvc 0 remote ip 127.0.0.1

no force-combined-si

trx 0

rf_locked 0

arfcn 100

nominal power 34

max_power_red 20

rsl e1 tei 0

timeslot 0

phys_chan_config CCCH+SDCCH4

hopping enabled 0

timeslot 1

phys_chan_config SDCCH8

hopping enabled 0

timeslot 2

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 3

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 4

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 5

phys_chan_config TCH/H

hopping enabled 0

timeslot 6

phys_chan_config PDCH

hopping enabled 0

timeslot 7

phys_chan_config PDCH

hopping enabled 0

nitb

assign-tmsi

subscriber-create-on-demand random 100 199

smpp

local-tcp-port 2775

system-id OSMO-SMPP

policy accept-all

esme OSMPP

password 1234

osmocom-extensions

Здесь активирован GPRS, а также изменены два таймслота — теперь им выделены пакетные данные. Настройки, касающиеся сети (имя, канал, код...) остались те же самые, их также нужно изменить, как в прошлый раз.

На телефоне необходимо создать точку доступа. APN её может быть любым, как и в случае с srsRAN он не проверяется, нужна она лишь для того, чтобы телефон сам начал подключение.

Итак, время запускать сеть. На этот раз делается это так:

sudo ./main.py -d uhd --gprs -i (тут ваше имя подключения)

Если в более старых руководствах надо было править файлы конфигурации, менять iptables, то тут достаточно просто указать подключение, которое связывает машину с внешним миром.

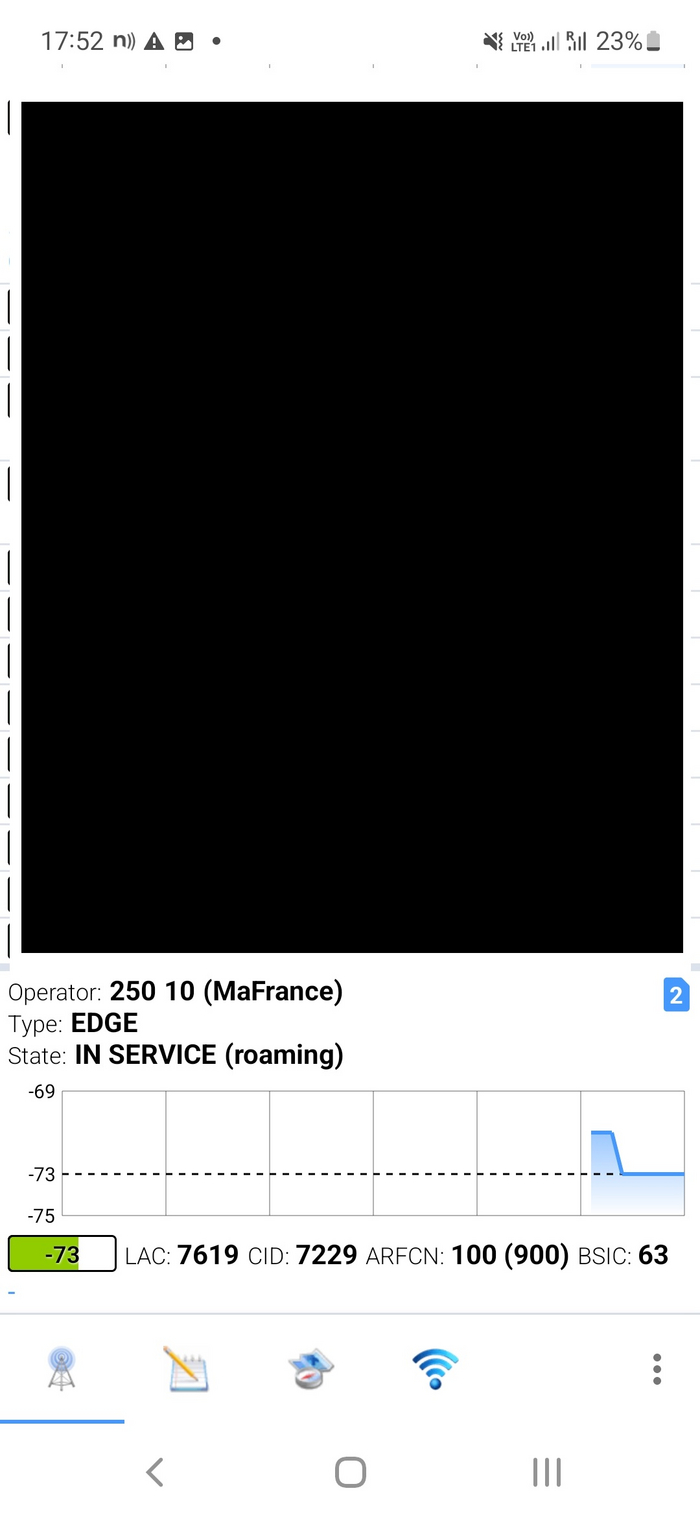

Для проверки был взят всё тот же смартфон от Samsung. Подключаемся к сети, включаем сотовые данные, и в строке состояние появляется «EDGE». Отлично, работает.

У меня было много опасений, что интернет работать не будет. Во-первых, куча приложений, стремящихся дорваться до сети во что бы то ни стало, во-вторых, сам размер сайтов, не позволяющий пропихнуть их через канал, по скорости недалеко ушедший от модемного. Но легковесные сайты по типу old-dos.ru вполне открылись.

Далее я подключил и свой основной телефон. Он тоже отлично заработал и подхватил созданную сеть.

❯ Возвращаем свой две тысячи седьмой

Пожалуй, одна из немногих составляющих старого железа и «тех» времён в принципе, к которой я не испытываю ностальгии, — мобильный интернет.

По поистине конским тарифам (единицы рублей за мегабайт) предоставлялось весьма слабенькое соединение. Мобильные версии сайтов тогда тоже сильно отличались от привычных нам. Существовало два протокола — WAP (созданный специально для GSM-сетей, работающий через шлюз поверх GPRS или SMS), в котором передавалиись страницы в формате WML, и обычный HTTP. Позднее префикс «wap.» получили вообще почти все сайты, адаптированные под сотовые телефоны.

Сайты эти тоже были весьма своеобразными — на типичной страничке было в наличии практически всё, от новостей и мобильного софта (с непременными разделами для J2ME, WM и Symbian) до знакомств и дешёвой эротики. Многие телефоны из использовавшихся в те времена до сих пор хранят на своих картах памяти картинки с котиками, скачанные по пять рублей за мегабайт.

Также существовал такой бич для баланса как «premium-rate сайты». Суть их заключалась в том, что при заходе на с виду обычный сайт абонент мог не только просадить весь свой баланс, но и уйти в глубокий минус — тарификация по ним была повышенной (вплоть до сотен рублей за мегабайт), отчего заход на такие страницы обходился во всех смыслах дорого (на безлимитных тарифах они всё равно списывали деньги). Не обходилось и без грязного SEO (в духе тех времён) в виде размещения на страницах элементов с вот таких вот сайтов по типу «невидимых» картинок и тому подобного материала.

К слову говоря...

Нечто подобное сейчас тоже существует, правда, в куда меньших масштабах (например, у Tele2 — на страницах ошибок по типу 404).

Случайный жмяк по рекламе (которую ещё иногда делают картинкой в виде видеоплеера, чтобы кто-то намеренно нажал), и пользователь немедленно получает подписку за двадцать-тридцать рублей в сутки, отказаться от которой очень сложно.

Для работы полноценного WAP сейчас понадобится WAP-шлюз, поэтому в данной статье ограничимся только HTTP.

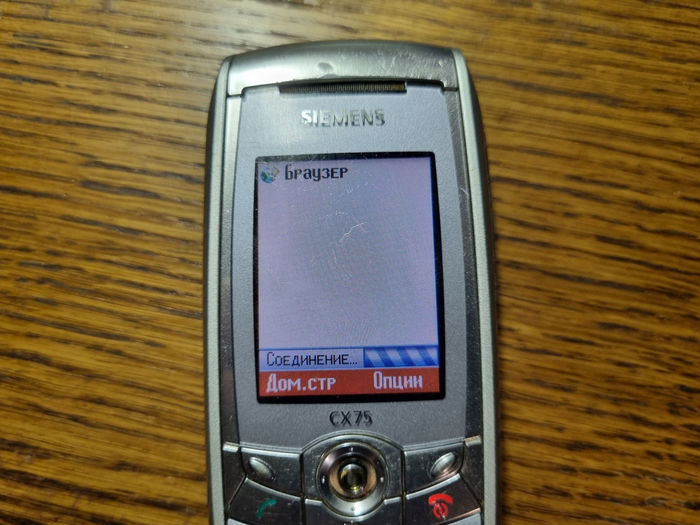

Увы, Siemens так и не смог загрузить ни один сайт. То ли что-то с настройкой точек доступа, то ли его браузер поддерживает только WML, но ничего больше унылой надписи «Соединение...» из него выжать не удалось.

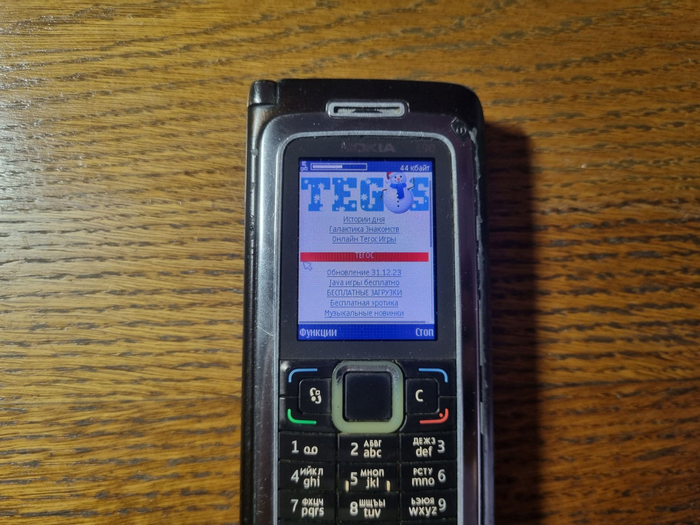

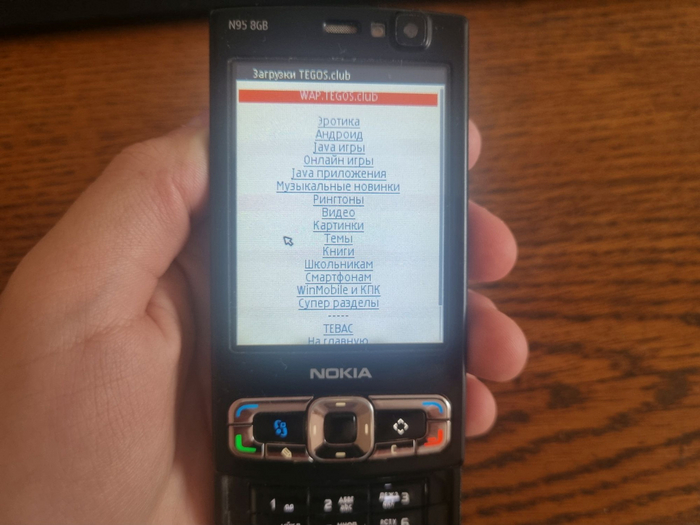

Поэтому на помощь был призван Nokia E90, который смог загрузить вначале old-dos.ru…

… а потом и какой-то древний мобильный сайт.

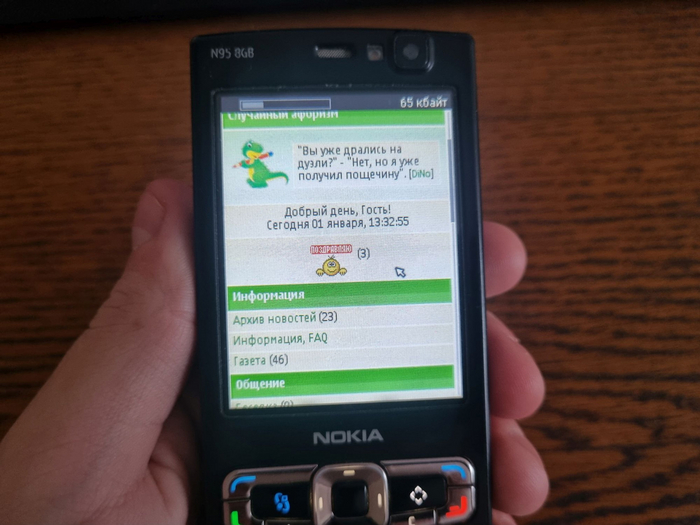

А вот он же на экране Nokia N95.

Интересно, обновляются ли они? Или эти «обновления дня» остаются такими уже лет десять?

Отправляемся гуглить и находим список из всё ещё живых старых сайтов. А вот и ещё один экземпляр…

Забавно — программы для WM, а значок от Win8/WP…

lankost.net, один из крупнейших ныне живых...

> Продолжение в источнике материала на Хабре. Увы, все фото не влезли (их действительно много), а именно в них вся суть и самое вкусное. :)

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.

Делаем стробокарусель

В прошлом году делал одну интересную штуку, а не поделился с вами историей.

Обратились ко мне ребята со студии «Светлые истории». Они организовывали выставку анимации «Случайная последовательность», и в поисках интересных идей приехали в гости к нам в мастерскую. Пообщавшись, решили скооперироваться и сделать трехмерный зоотроп. Мы такие делали, но гораздо большего размера, и с анимацией из вручную расставленных фигурок, купленных в магазине игрушек. Замысел был такой — я делаю техническую часть, сообщаю размеры внутреннего пространства, а дальше художник рисует анимированные фигурки, творчески ничем не ограниченный.

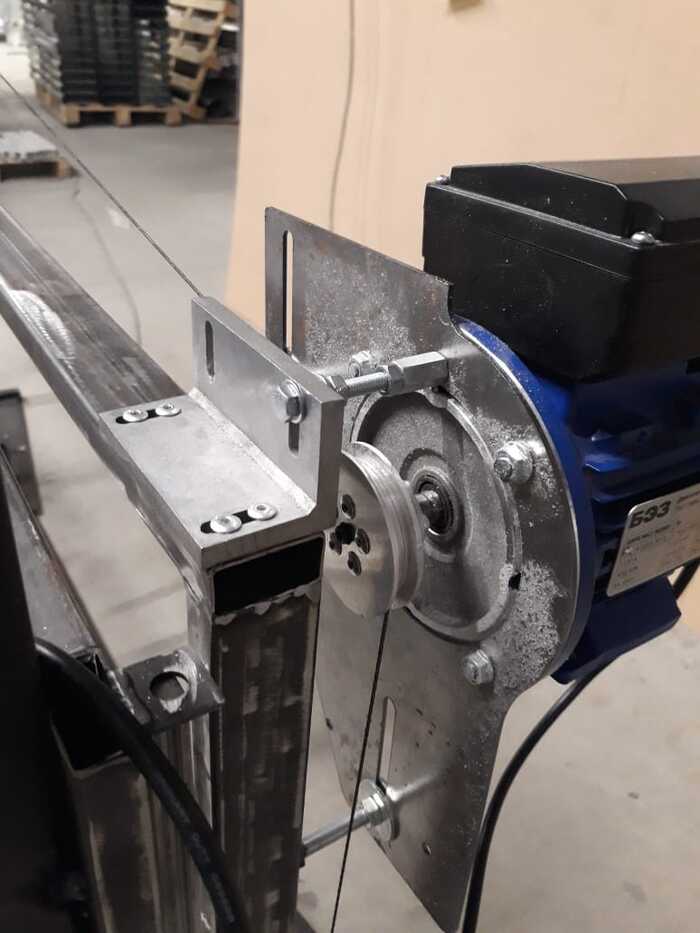

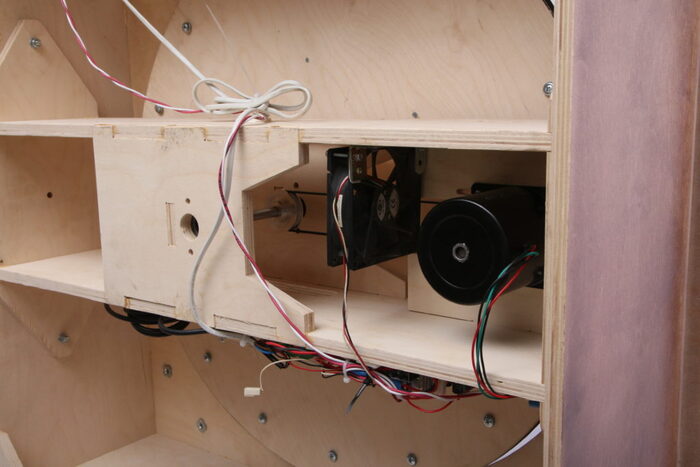

Хоть многие технологии мы уже использовали по отдельности, тут пришлось собрать их воедино. Закупился в магазине товарища (https://shop.robotclass.ru/) подшипниками, шкивами, валами, зубчатыми ремнями и сел рисовать конструкцию. В качестве привода использовал 60Вт синхронный мотор на 60 об/мин, так что шкивы под ремень брал с примерно одинаковым числом зубьев. Длинный зубчатый ремень, помимо передачи вращения от мотора одновременно играет роль демпфера, облегчая пуск мотора. Мотор грелся как скотина (хотя похоже для него это нормально), для успокоения добавил обдув.

Также для облегчения пуска, конструкцию платформы я сделал скользящей: при запуске и остановке она может провернуться на валу. Кадров заложили 16 шт — минимально необходимое, чтобы увидеть магию анимации. Большее число кадров сокращало сектор кадра на круге, что не очень хорошо. Синхронизация кадров при помощи индуктивного датчика и головок саморезов.

Когда мимо датчика пролетает головка самореза, стробоскоп делает «пых» освещая сцену. Для успеха нужно МНОГО света, ведь длительность вспышки очень мала. Я использовал самодельный светодиодный стробоскоп с мгновенной мощностью около 100 Вт. Кроме того нужно добавить схему генерации импульса подсветки и найти баланс между яркостью картинки и ее четкостью. Я остановился на длительности вспышки в 100 микросекунд.

На удивление, все заработало сразу и почти без нареканий. Опорный фанерный диск оказался немного кривоват, но датчик синхронизации спокойно работал с зазором в несколько миллиметров. Конфигурация постамента — торт, массу для снижения момента инерции максимально облегчал.

Когда механическая часть обрела форму, я нашел на складе акриловую полусферу и настала пора думать об анимации. Анимацией занимался художник Данил Стрижов. Мы быстро нашли общий язык, я объяснил ограничения на дизайн фигурок (Ограничения 3Д печати, требования к технологичности и механической прочности), сделали тестовые отпечатки, настроили софт, чтобы при обмене не было нежданчиков вроде поплывшего размера.

Фигурки решили печатать из двух половинок и склеивать — так исключалась постобработка с удалением поддержек, да и фигурки получались симпатичные и прочные. Печатал из белого ПЛА.

Вот так выглядит полный цикл анимации фигурки первого яруса — эквилибриста на велосипеде:

Пока шла печать — фанерный корпус покрыли морилкой и лаком. Для расстановки Данил по моей просьбе сделал шаблон, который я вырезал из картона на лазере. Расстановка вышла идеальная, до этого на наших каруселях было небольшое дрожание фигурок.

Дальше сборка, аккуратно приклеиваем все. Белые фигурки на черном фоне смотрятся вполне симпатично, так что экономим время на покраске. К сожалению к открытию выставки я не успел, инсталляция появилась на второй день после открытия и непрерывно проработала до января.

Художник использовал сильную сторону трехмерной печати — морфинг, фигурки не только движутся, но и деформируются.

Ну и конечно же видео с анимацией, побороть полосы от работы электронного затвора камеры я не смог.

Продюсер: Иван Вторых

Художник: Данил Стрижов

Инженер: Павел Серков

Коллаборация со студией Светлые Истории, Екатеринбург, 2023 год. (Что-то сейчас сайт у них прилег, вот их ютуб. и вконтакте)

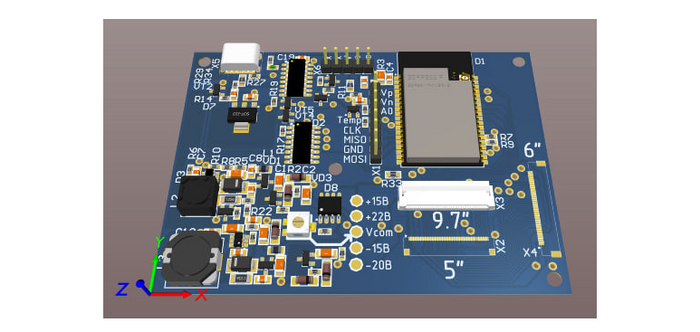

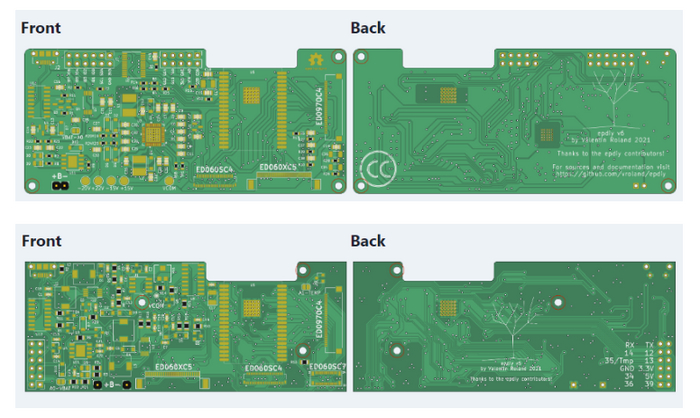

Универсальная плата для E-Ink экранов. Ч1. Разработка системы питания

Автор текста: Kopcheniy

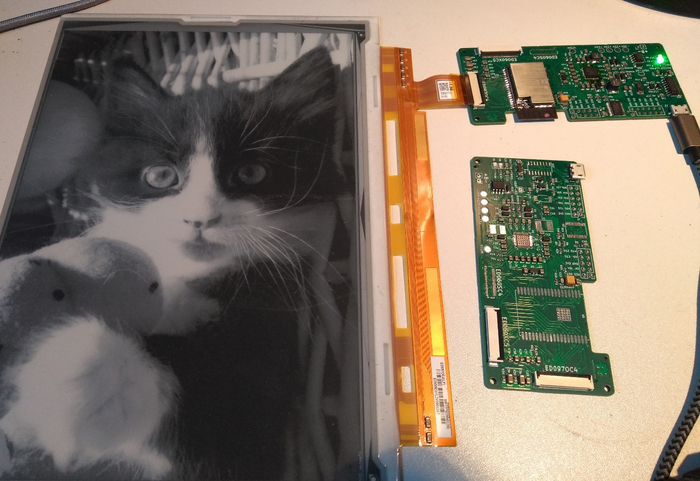

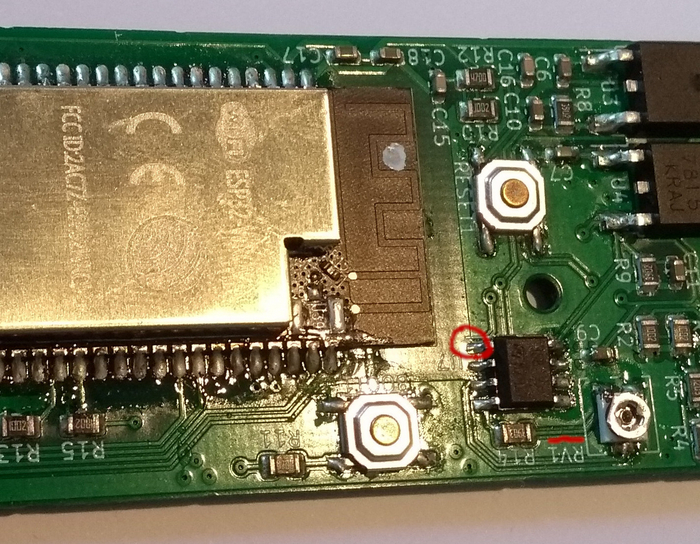

Однажды мне попался один весьма интересный проект платы, поддерживающей большое количество разнообразных E-Ink экранов. Проект довольно быстро заинтересовал, появилось желание несколько переработать плату, внести улучшения, узнать и попробовать что-нибудь новое. Больше всего изменений претерпела система питания: она была разработана практически с нуля. Процесс оказался очень познавательным и увлекательным, а отладка прототипа преподнесла много поучительных и забавных сюрпризов. Это жизненный рассказ о разработке как есть.

❯ Что такое EPDiy?

EPDiy – это интересный проект платы и сопутствующего ПО для управления довольно большим количеством e-Ink экранов. Способ управления у разных моделей одного типа примерно одинаковый. Отличаются лишь разъёмы и временные параметры.

У автора проекта получилось несколько вариантов платы, отличающиеся, в основном, системой питания. В тот момент, когда я вдохновился спроектировать свою систему питания, последней версией была шестая. Седьмая версия, построенная на более современном чипе, появилась сравнительно недавно.

Проект мне понравился, и захотелось его несколько переработать, чтобы кроме конечного результата получить ценный опыт живой разработки и насладиться процессом. Основное внимание хотелось уделить силовой части.

Сейчас я пишу эти строки и, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что было весьма интересно и опыт значительно подрос. В процессе сделано немало ошибок, узнано и взято на вооружение много новых для меня вещей. Не обошлось и без забавных, неожиданных ситуаций. Один только бабах чего стоит…) Но обо всём по порядку.

❯ С чего начнём?

А начнём мы с осмысления того, как мы видим будущий проект, и составления небольшого технического задания. Это удобно. Если делать параллельно несколько проектов, то можно просто забыть какие-то детали. А так всё будет в одном месте. ТЗ несколько ограничит нас, если вдруг что-то будет не получаться и появится желание снизить требуемые характеристики.

Первым делом стоит изучить имеющиеся решения.

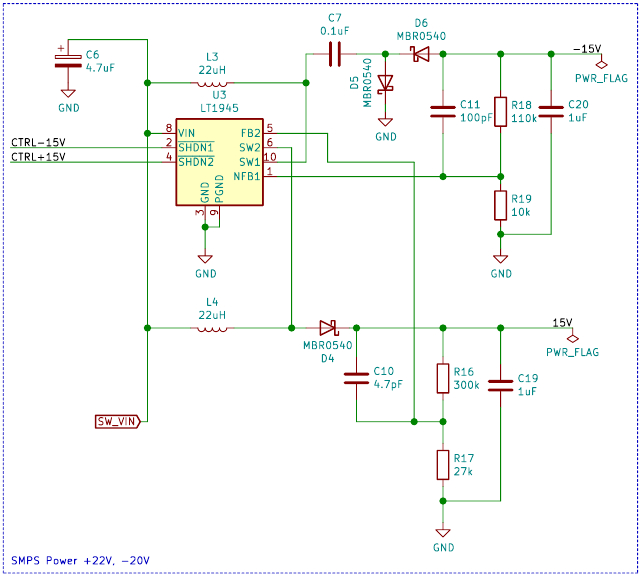

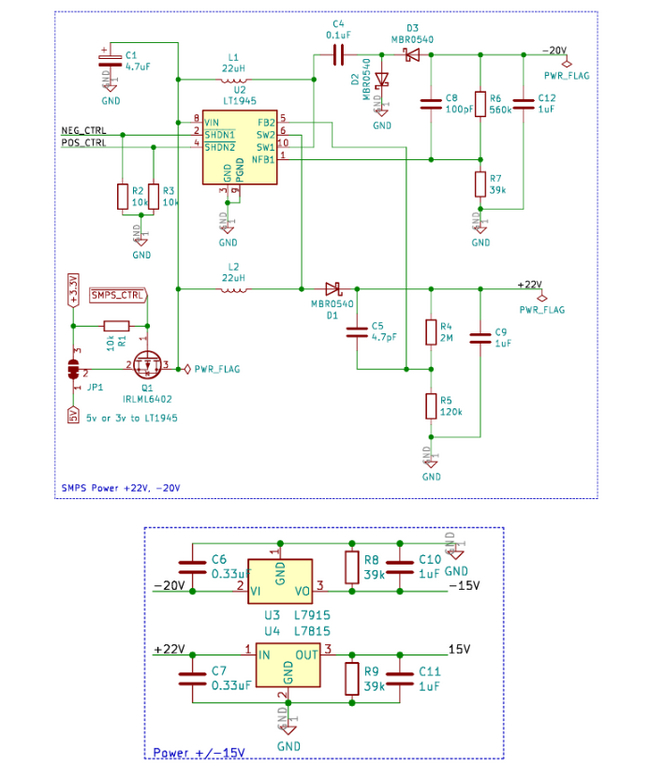

В версии 5 преобразователи напряжения построены на двух микросхемах LT1945. Не самая дешёвая и доступная микросхема.

В версии 6 питание экрана построено на специализированной микросхеме TPS651851RSLR.

Решение интересное, но на момент проектирования мне не удалось найти эту микросхему по приемлемой стоимости. К тому же, хотелось спроектировать систему питания самостоятельно, а не просто поставить готовую микросхему, скопировать схему из даташита и всё. Был большой интерес попробовать новые для себя топологии, схемные решения, новые компоненты, вроде ферритовых бусин и другое.

В схемах EPDiy предусмотрены варианты питания платы от аккумулятора или от USB. На мой взгляд, аккумулятор имеет смысл поставить в какое-то законченное устройство с конкретной моделью экрана. У нас же универсальная плата для разных моделей. Этакий испытательный стенд. Мне хочется сделать попроще, поэтому сделаем простое питание от USB (+4,5…5,5 B), так преобразователи напряжения будут проще. Питать плату будем от банки или от зарядки, например, смартфона.

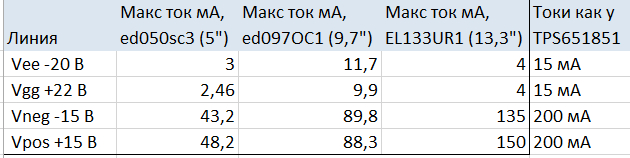

Экраны бывают разных диагоналей. С увеличением размера растёт потребление. Изучив несколько документов на экраны разных размеров (ED050SC3 (диагональ 5"), ED060SC4V2 (диагональ 6"), ED097ОС1 (диагональ 9,7"), Экран 13,3" и другие), сформируем требования к источникам питания:

Посмотрим также документ на драйвер питания TPS65185х.

Возьмём запас 30% для максимального тока. В итоге получим примерно такие же токи, как у микросхемы TPS651851. Кстати, она используется в модуле WaveShare для питания 13,3" экрана (вот схема).

Также мне попадалось такое решение на основе версии 5.

На первый взгляд, у решения есть свои плюсы. Одна из микросхем LT1945 заменена дешёвыми и доступными линейными стабилизаторами. Но ещё раз внимательно посмотрим на потребление по линиям разных напряжений (в табличке выше). Брать питание для более мощных линий +-15 В с маломощных +22, -20 В и рассеивать излишек напряжения на линейных стабилизаторах – это как-то неправильно. Хотя стремление понятно: автор схемы хотел удешевить и упростить её.

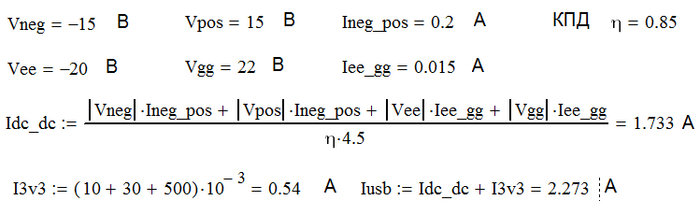

Очень важный момент – оценить ток, потребляемый преобразователями и платой в целом. Начнём с преобразователей.

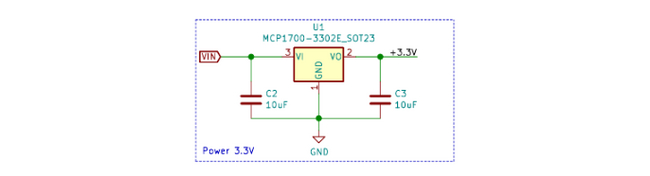

К ним нужно добавить ток, потребляемый по линии 3,3 В. Самый большой 13,3" экран потребляет по линии +3,3 В 10 мА. Микросхемы – 30 мА. Основной вклад вносит ESP32, особенно, при работе передатчика.

По линии +3,3 В получается ток 540 мА. Добавим его к току преобразователей и получим 2,273 А. Не хило! Особенно, если вспомнить, что ток порта USB 2.0, к которому плата тоже может подключаться, ограничен значением 500 мА.

Решение довольно простое: добавить схему автосброса, которая будет сбрасывать ESP32 при подключении к компьютеру. Получается, с помощью компьютера будем прошивать, а работать плата будет от банки (power bank) или зарядки.

Питание по линии +3,3 В для модуля ESP 32, экрана и других микросхем, в целом, оставим без изменения.

Получается такой список требований (ТЗ):

Питание от USB (+4,5…5,5 B);

Выходные напряжения:

2.1 +-15B (+-14,6…+-15,4 В) 200мА. Минимальный ток нагрузки 3.4 мА;

2.2 -20 В (-21…-19 В) 15 мА. Минимальный ток нагрузки 0.3 мА;

2.3 +22В (21…23 В) 15 мА. Минимальный ток нагрузки 0.4 мА (Токи как у TPS651851);Наличие схемы автосброса ESP32.

Попробовать новые для себя решения. Желательно сделать попроще и, по возможности, дешевле. Остальное по ситуации.

❯ Выбираем топологию. Первый вариант схемы

Нам нужно получить из +4,5 В (минимальное напряжение от USB) четыре напряжения: +-15 В, +22 и -20 В.

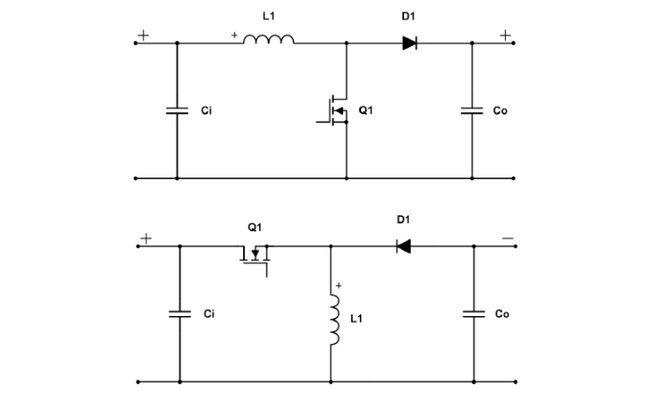

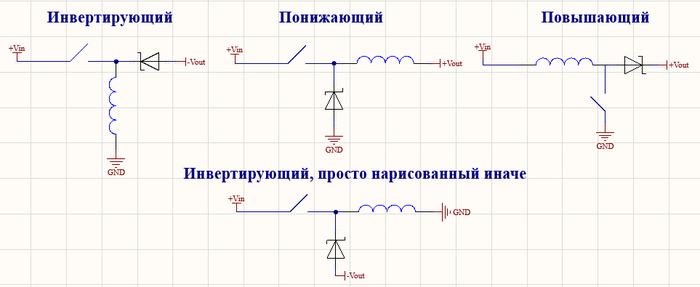

Первыми вспоминаются топологии повышающего (boost) и инвертирующего (inverting buck-boost) преобразователей.

Обычно их используют при кратностях повышения напряжения 3…5 раз. Если отношение выходного напряжения к входному больше, то начинаются сложности с подбором индуктивности для правильной настройки. Из-за высокой крутизны регулировочной характеристики преобразователя небольшое изменение в потребляемом токе нагрузки приводит к большому отклонению выходного напряжения преобразователя. Замечательный обзор на эту тему с описанием сложностей (источник питания по топологии boost 5-200 В).

Проверим максимальную кратность для нашего случая. 22 В/4,5 В = 4,9 < 5 раз. Как раз помещается. Остальные напряжения дадут меньшую кратность.

Есть ещё топологии Sepic.

В Сепике и Чуке есть ноль в правой полуплоскости (RHPZ), из-за чего приходится снижать полосу пропускания обратной связи (конвертер будет реагировать на изменения тока нагрузки или входного напряжения медленнее). В похожей топологии Zeta нет нуля в правой полуплоскости.

Но такую топологию я особо не встречал. Чаще попадается совмещённый Сепик+Чук.

Топологии интересные и имеют свои плюсы: выходное напряжение может быть как выше, так и ниже входного, а конденсатор С1 защищает вход схемы от короткого замыкания на выходе.

Выходное напряжение в нашем проекте только выше (по модулю) и нам такая особенность не нужна. К тому же, в схемах по две индуктивности, что мне кажется лишним усложнением (и удорожанием) в данном случае.

Выбираем простые повышающий и инвертирующий преобразователи.

Кстати, эти симпатичные картинки из книги Power Topologies Handbook.

Материал в ней расположен удобно. Есть также краткая версия Power Topologies Quick Reference Guide.

Я решил остановиться на микросхемах Texas Instruments. У них довольно подробные даташиты, множество рекомендаций по применению (application notes и др.), полезных программ. Для быстроты поиска микросхемы используем WEBENCH Power Designer. Вводим входные и выходное напряжения, ток и из списка предложенных микросхем выбираем наиболее понравившуюся.

Важную роль в этом сыграла доступность и стоимость микросхемы.

Там же можно немного помоделировать схему и посмотреть, какие компоненты рекомендует программа.

После некоторых поисков, сравнений стоимости и доступности микросхем я остановился на двух – LMR62014 (для линии +15 В) и LMR64010 (для линии +22 В). LMR62014 не подходит для +22 В из-за ограничения на выходное напряжение в 20 В.

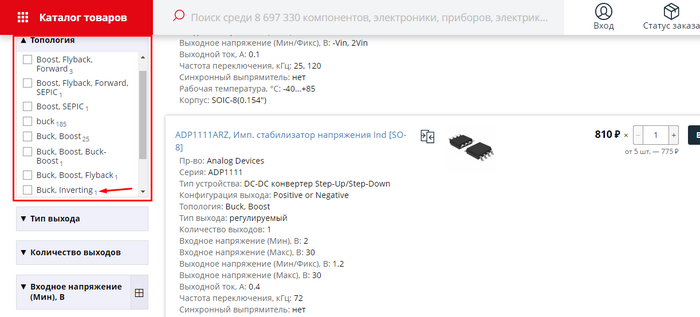

Подберём теперь микросхему для инвертирующего (inverting) преобразователя. Идём в магазин.

У начинающих может возникнуть вопрос: для повышающих и понижающих топологий микросхемы есть, а для инвертирующих нет? Как так?

Всё просто! Инвертирующий преобразователь (inverting buck-boost) можно реализовать на основе микросхемы понижающего (buck). Есть хорошая апнота Working with Inverting Buck-Boost Converters (snva856b) от TI по применению микросхем понижающих (buck) преобразователей для инвертирующих.

В процессе поиска мне попалась неплохая дешёвая микросхемка понижающего преобразователя AOZ1280CI. На основе неё сделаем инвертирующий преобразователь.

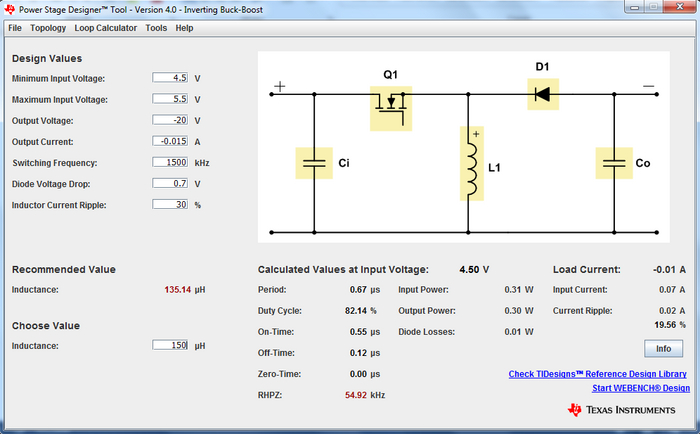

Оценочный расчёт можно провести с помощью Power Stage Designer Tool.

Посмотрим, подойдёт ли AOZ1280CI для линии -15 В:

Максимальное напряжение, которое будет приложено к микросхеме

5.5 В + |-15 В|=20.5 В (< максимума = 26 B => подходит)Максимальный ток в индуктивности Power Stage Designer Tool насчитала 995 мА (< минимального Current Limit =1.5 A => подходит)

Коэффициент заполнения 77 % (< Dmax=87 %, есть запас => подходит)

Посчитаем для линии -20 В:

Максимальное напряжение 5.5 В + |-20 В|=25.5 В (< 26 B => подходит). Если смотреть максимальное напряжение Vin в Absolute Ratings AOZ1280CI, то там 30 В. Запас есть, всё хорошо.

Максимальный ток в индуктивности Power Stage Designer Tool насчитала 92 мА (< минимального Current Limit =1.5 A => подходит)

Коэффициент заполнения 82 % (< Dmax=87 %, есть запас => подходит)

Оценочный расчёт сделали, микросхемы и топологии выбрали. Теперь рассчитаем и подберём остальные детали.

Идём на сайт TI и смотрим, что у них есть интересного для LMR62014. Скачаем spice-модель – может пригодится нам позже. Также есть разные апноты и рекомендации по применению: Working with Boost Converters snva731, Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage slva372d и другие.

Для AOZ1280 модельки не нашлось. Зато есть расчётка (которая нам не поможет, так как она для понижающей топологии ☺). Даташит AOZ1280 не такой подробный, как у TI. Но AOZ1280 стоит в два раза дешевле LMR62014.

А можно как-нибудь применить LMR62014 и для линии +22 В? Это весьма привлекательное решение, так как она несколько дешевле LMR64010 (была на момент проектирования). Заодно уменьшилось бы количество наименований в списке компонентов, что тоже хорошо. Конечно можно!

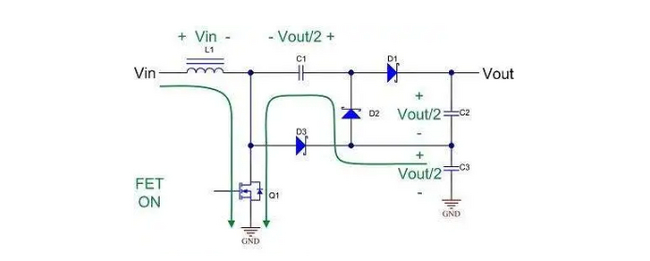

❯ Boost с удвоителем напряжения

Для топологии boost с умножителем на 2 каскад повышающего преобразователя рассчитывается на напряжение в 2 раза ниже выходного, но ток в 2 раза больше выходного. Такая схема снижает напряжение на диодах выпрямителя, выходных конденсаторах, конденсаторе передачи энергии и силовом ключе до Vout/2, что является основным преимуществом. Транзистор и катушка индуктивности будут работать почти с тем же пиковым током и рабочим циклом, что и в схеме без удвоителя, поскольку общая мощность на выходе не изменится.

На картинке ниже приведён boost с умножителем на 3 (картинка нашлась только в таком качестве, но общая идея понятна). Если нужно, можно добавить ещё умножителей.

Также есть любопытный вариант с инвертированием напряжения.

Например, микросхема LT3463 использует эту топологию совместно с топологией повышающего преобразователя.

> Продолжение в источнике материала на Хабре. Увы, все фото не влезли, а именно в них вся суть и самое вкусное. :)

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.

Ретропонедельник №135. Примус Рекорд-1

Понедельник - традиционный день нового экспоната в виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это примус Рекорд-1 1984 года. К сожалению на горелке отсутствует отражатель пламени:

Удивительно, что в 1984 году без изменений производилась модель Primus №1 конца XIX века. В СССР она производилась с 20х годов вплоть до развала страны.

Примус - это устройство для сжигания жидкого топлива для приготовления пищи. Их сразу же оценили путешественники - посреди снежного поля или на склоне горы дров не найти.

Принцип работы такой же, как у паяльной лампы - жидкое топливо, под давлением воздуха, накачанного насосом, поступает в подогреваемую пламенем испарительную камеру, превращается в пар и сгорает. Для ограничения расхода топливаОтсюда два следствия - топливо должно быть чистым, иначе все будет в копоти и жиклер будет засоряться. И второе - для запуска предварительно камеру испарения надо подогреть, для чего под ней блюдце. В него заливали топливо, поджигали, и когда камера разогревалась - примус запускался.

Выше на фото органы управления. Надо больше пламени - пару раз качаем насос. Надо убавить - отворачиваем винт слева и стравливаем давление. Предохранительного клапана нет, если постараться - может и взорваться.

По разным примусам и другим горелкам на жидком топливе, их истории фундаментальный труд в своем ЖЖ публиковал @ErmiAk который горячо рекомендую к изучению: https://ermiak.livejournal.com