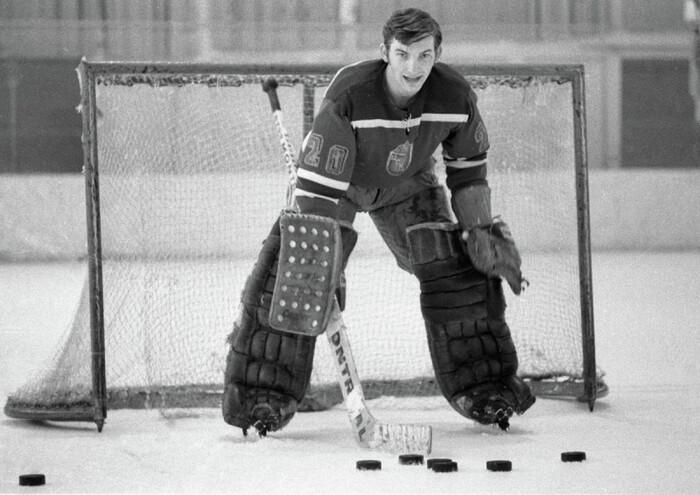

Игрок для заглавных ролей

Виктор Якушев принадлежал к тем даровитым, самобытным хоккеистам, число коих единицы. Не только в клубах, но и в сборной. А ведь Виктор с его феноменальным мастерством в главной команде страны выступал восемь сезонов! И почти каждый раз с новыми партнерами – их у него за эти годы сменилось около двадцати. Причем были в основном партнеры у Якушева солидные – мы, тренеры, его ставили в звено Альметова, то с молодым еще Мальцевым, то с уже опытными Фирсовым или Старшиновым. И что интересно, со всеми этими хоккеистами Виктор играл на равных. А то и посильнее.

Якушев Виктор Прохорович. Родился 16 ноября 1937 г. Заслуженный мастер спорта.

С 1955 по 1977 г. выступал за московский «Локомотив». Бронзовый призер чемпионата СССР 1961 г.

Чемпион мира 1963–1967 гг. Чемпион Европы 1959–1960, 1963–1967 гг. Олимпийский чемпион 1964 г.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Звено московского «Локомотива» Николай Снетков (а позже Валентин Козин) – Виктор Якушев – Виктор Цыплаков было солидным и мощным. Крайние нападающие подобрались в нем быстрые, работоспособные, пробивные, по-игровому хитрые, но главной фигурой конечно же был Якушев. Правда, в сборную в полном составе эта тройка была включена лишь раз – в 1961 году, когда ее игроки получили серебряные медали чемпионата Европы и бронзовые – первенства мира, но «Локомотив» звено Якушева приводило к громким победам не раз.

Сейчас многие клубные тренеры создают четыре примерно равных звена и еще гордятся этим: мол, у нас слабых мест нет. А я убежден, что создание настоящей команды начинается с создания звена, на которое могли бы равняться остальные. Именно такую роль в команде железнодорожников и играла тройка Якушева. И пока выступала она, «Локомотив» был среди сильнейших. А распалась (из-за возраста игроков), и «Локомотив» покатил вниз.

Это же, кстати, подтверждает и пример горьковского «Торпедо», где выступала заметная в те годы тройка Роберт Сахаровский – Игорь Чистовский – Лев Халаичев. У этих нападающих было много хоккейных достоинств: расчетливый, со своей, фирменной, обводкой технарь Сахаровский дополнял огневого, яркого и несколько бесшабашного Халаичева, а объединял их, цементировал звено уравновешенный, всевидящий, умный тактик Чистовский. Но главное мне видится в другом: каждый из них был, что называется, «рабочая косточка» – воспитанник не только клуба, а и родного автозавода. И самобытность этого звена определяла в те годы самобытность «Торпедо», ставшего в 1961 году серебряным призером чемпионата СССР. Вот почему я утверждаю: коллеги-тренеры, не ориентируйтесь ради целей сегодняшнего дня на создание одинаковых, а следовательно, средненьких звеньев, думайте о будущем, о создании хоть одного, но выдающегося звена. Правда, для этого сначала необходимо найти такого игрока, каким был, например, на льду Виктор Якушев.

Что же отличало Виктора от других выдающихся мастеров? В чем была его «изюминка»? Как и остальные, Якушев был настоящим атлетом, обладал высокой стартовой скоростью и маневренностью, однако устойчивостью на коньках и ловкостью он выделялся: не припомню, чтобы после силовых единоборств Виктор оказывался опрокинутым на лед.

Как и другие выдающиеся форварды, Якушев в совершенстве владел обводкой, передачами, отбором шайбы. Но…

Хотя в обводке Виктора этакой красоты не было, он никогда не отклонялся от цели. Той самой цели, которой в хоккее являются ворота соперника. И если при обводке Якушев терял шайбу, то тут же страстно включался в борьбу, чтобы возвратить ее.

Вел он шайбу с высоко поднятой головой – эта манера позволяла Виктору хорошо видеть поле, и потому передачи его были такими, что ни один, даже самый привередливый партнер не мог высказать неудовольствие в адрес Якушева за неудобный пас. И не случайно, когда комплектовались звенья сборной, многие ведущие игроки намекали, а то и просто в открытую просили нас, тренеров, чтобы к ним в звено поставили Витюню, как ласково величали Якушева в команде.

Бытует, даже среди специалистов, мнение, что Виктор был универсальным игроком, таким, каким в прошлые годы был Валерий Никитин из «Химика» или современный универсал Ирек Гимаев из ЦСКА. Опыт показывает, что такие хоккеисты, умеющие многое, нужны и клубу и сборной, но в основном для оперативного руководства игрой, для решения каких-то локальных, сиюминутных задач в матче. Однако одного такого универсала на четыре звена недостаточно, ибо вокруг игрока, лишь подыгрывающего, выдающееся звено не построишь. Якушев же не подыгрывал, а играл. И чаще всего играл роль заглавную, что просто универсальному игроку не по силам.

Большой запас мастерства и волевой стойкости позволял Виктору успешно действовать на любом месте, но родным для Якушева было амплуа центрфорварда. В этой роли он был и удивительно интересным созидателем, и умным помощником для своих партнеров, шла ли речь об атаке или обороне…

Якушев лучше, чем кто бы то ни было, выполнял задания тренеров по нейтрализации выдающихся игроков соперников. За рубежом это называется «надеть на соперника пальто». Так вот, «пальто», которое, например, надевал Виктор на такого знаменитого шведского форварда, как Стернер, для того было похуже смирительной рубашки.

Действуя цепко при опеке, Виктор не только изматывал соперника, но и еще и сам находил время, улучал момент, чтобы участвовать в организации, развитии и завершении атаки своего звена. Правда, забивал Якушев, надо сказать, не так уж много, но все равно его вклад в победы трудно переоценить… Здесь хочется передать слово его тренеру Анатолию Кострюкову:

– Четырнадцать лет я работал с «Локомотивом», и все эти годы ведущим игроком клуба был Виктор Якушев. Ему не нужно было ничего подсказывать – Виктор сам знал, что следует предпринять в матче против конкретного соперника, что необходимо именно для него вынести с той или иной тренировки.

Больше всего Виктор ценил товарищество – искреннее, открытое, бескорыстное. Не терпел лодырей, кои пытались на хоккее строить свое благополучие. Но настоящим друзьям-партнерам отдавал себя целиком.

Это, добавляю уже от себя, и лежало в основе умения Виктора столь умело взаимодействовать с любыми партнерами. И еще. Якушеву не раз делали заманчивые предложения о переходе в ведущие клубы. И каждый раз Виктор их отвергал. Он остался верен «Локомотиву», играл в этом клубе 22 года, вплоть до своего сорокалетия (рекорд служения хоккею), а сейчас работает тренером в детской хоккейной школе железнодорожников.

Сказав об ученике, нельзя не сказать и об учителе – заслуженном тренере СССР Анатолии Михайловиче Кострюкове. Он долгие годы работал как с клубными командами, так и со второй сборной страны. У Кострюкова был хороший тренерский вкус – все кого он, например, рекомендовал в первую сборную, были достойными кандидатами и играли в главной команде страны не один сезон. Более того, убежден, и прежде и сейчас Кострюков вполне мог успешно работать и с национальной командой. Светлая голова, глубокие практические и теоретические знания, умение сплачивать игроков, настраивать их на победу всегда отличали, этого тренера.

Достаточно напомнить, как Кострюков несколько раз выручал челябинский «Трактор» – одну из немногих по-настоящему рабочих команд нашего хоккея. Случались в истории этого коллектива спады – грозил вылет из высшей лиги, распадалось товарищество, но с приходом Кострюкова команда преображалась, давала бой лидерам и место в высшей лиге сохраняла. На подобное, знаю, способны далеко не все тренеры. Тем более что, кроме шутливого титула «специалист по спасению утопающих», никакой другой славы это не приносило.

Впрочем, в этом и учитель – Анатолий Михайлович Кострюков, и ученик – Виктор Якушев были одинаковы: они честно и искренне трудились, чтобы прославлять наш хоккей, а не себя в хоккее.

«Настоящие мужчины хоккея», Анатолий Владимирович Тарасов, 1987г.