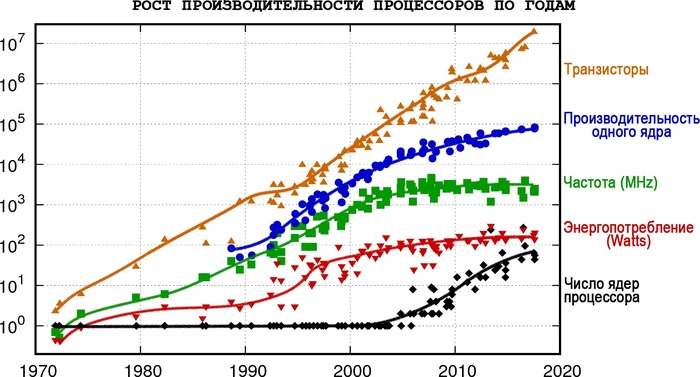

(График с сайта qwarta.ru, вертикальная ось - логарифмическая)

Приветствую Вас, дорогие подписчики и читатели!

Тем, кто знаком с предыдущими постами спешу сообщить, что Поиск-2 не заброшен и проходит отладку. Посты о нем продолжатся позднее. Коротко: он грузится (пока только с дискет) и готов служить по назначению - запускать ранние DOS-игры 80х годов.

Именно с этими играми больше всего проблем у желающих поиграть на ретро-железе. XT даже у любителей редки, а имея даже оригинальные 386/486 с MS-DOS, не всегда получится комфортно погрузиться в игры тех лет. И чем "древнее" игра, тем больше сложности. Дело в том, что почти все 80е годы наиболее распространенные IBM-совместимые ПК были построены на базе процессоров Intel 8088/8086 (4.77, 8 или 10 МГц) и 80286 (чаще всего 12 МГц). 386е вплоть до конца 80х были дорогущей экзотикой и в качестве компьютера для развлечений не рассматривались. Немудрено, ведь рабочая станция PS/2 с i386SX в 1987 году могла стоить дороже $10 000.

Поэтому весь ранний DOS-гейминг ориентирован на PC XT и AT 286. Ввиду не очень большой разницы их производительности, быстродействие в играх подгонялось под некую среднюю комфортную величину без привязки к реальному времени игрока. Если игра была не слишком требовательна к ресурсам процессора, избыток "прыти" геймплея сбивали вставкой подобранного числа пустых циклов. Собственно, уже на 286х было заметно, что XTшные игры (да и некоторый софт) слишком "летают", поэтому на корпусах ПК стала появляться клавиша Turbo. Которая, вопреки маркетологам, никакая не "турбо", а совсем наоборот - "пониженная передача", чтобы ранний софт выглядел на более новом ПК привычно. Уже потом, когда каждые пару лет производительность продаваемых ПК удваивалась, все разработчики софта были вынуждены перейти на более универсальный способ - привязывать темп исполнения кода к часам реального времени (real time clock - RTC). Поэтому у истинного фаната DOS-гейминга должно быть минимум две конфигурации "родного" железа - под игры с "циклами" и под игры с подстройкой под RTC. Во вторую категорию попадают практически все игры 90х, вплоть до массового перехода на разработку софта под Windows95/98.

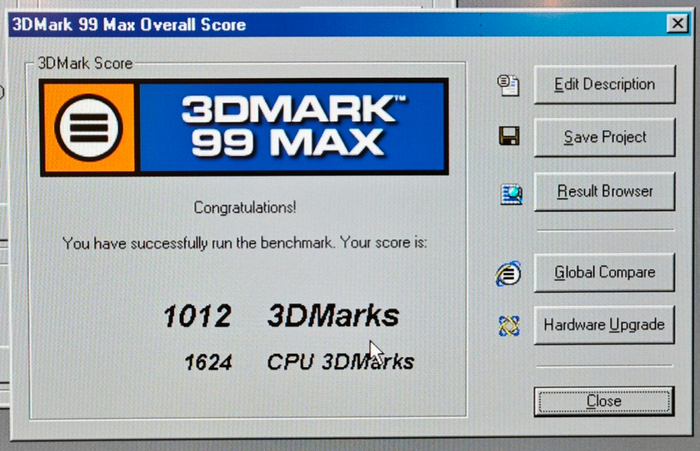

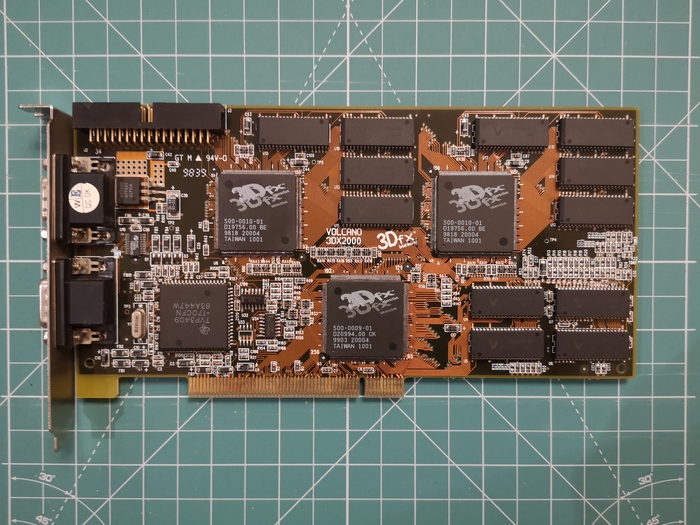

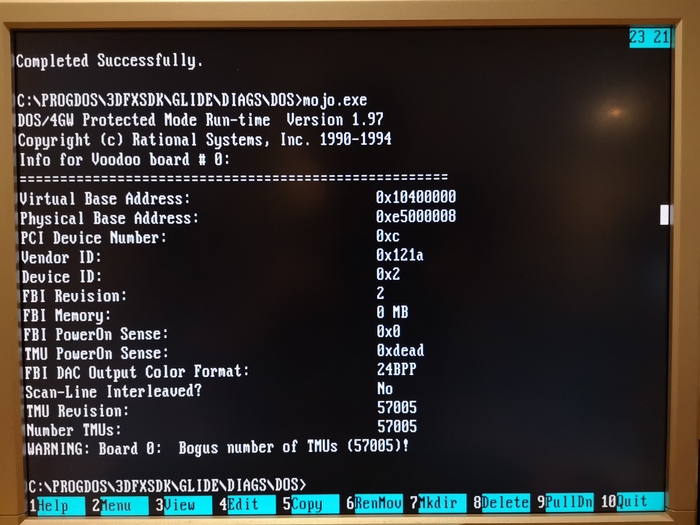

Чтобы стать "тру", нельзя забывать - многие топовые игры, изначально выпущенные под DOS, полностью раскрывали свой потенциал только при наличии аппаратного 3D-ускорения OpenGL/Glide. Работа версий с задействованием функций 3D для нормальной работы часто требовала Windows (в идеале - пропатченную 98ю). Так что идеальный компьютер для ультимативного DOS-гейминга должен обязательно работать под Windows98, притом резво и с огоньком. Совсем "тру" - когда такой компьютер при всей своей резвости все же принадлежит к эпохе DOS и ранних Windows, а не просто будет Пентиумом 4, нелепо даунгрейднутым на MS-DOS 6.22.

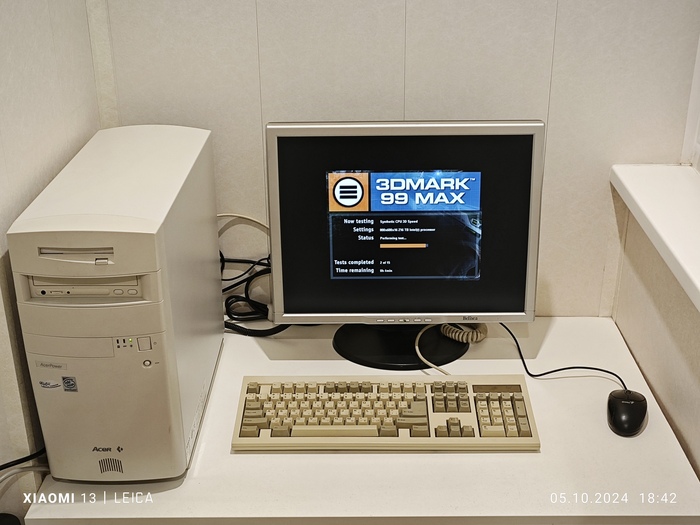

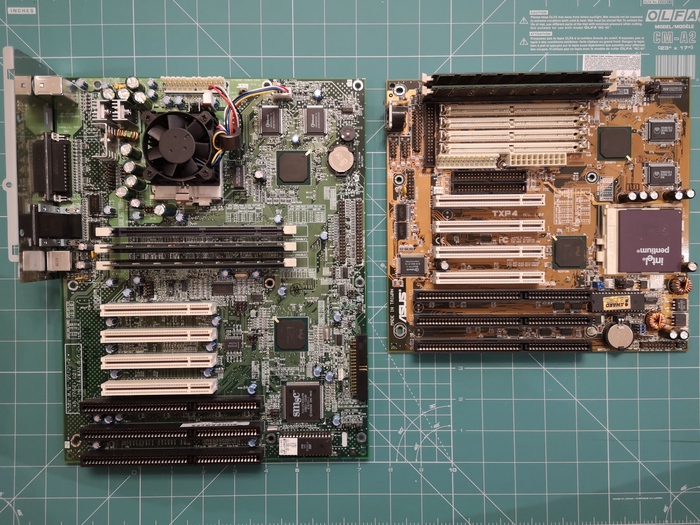

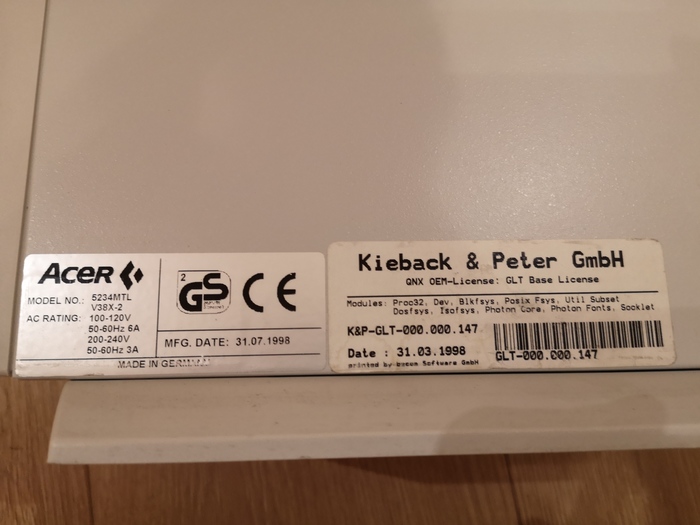

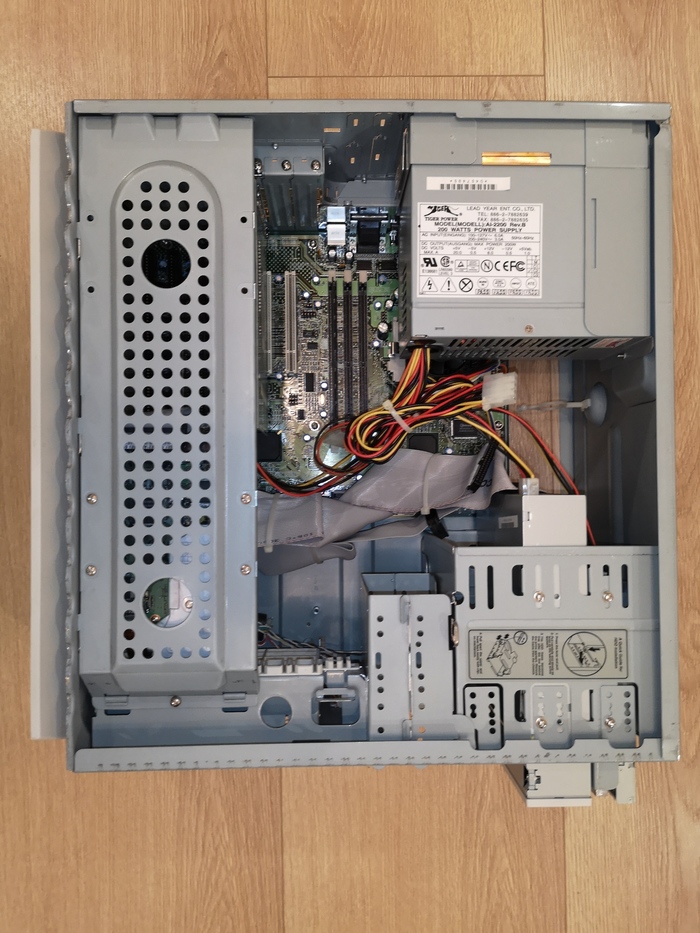

Когда я увидел на Авито вот этот системный блок, то понял - это билет первого класса в страну мечты и он должен стать моим:

"Белая кость" (совсем не пожелтевшая от времени), немецкая сборка июля 1998 года. Престижный офисный Pentium 233 MMX, RAM 16 Mb, HDD 2 Gb, Video ATI 3D Rage II, IDE CD-ROM, FDD 3.5", два порта PS/2 под клавиатуру и мышь, два порта USB (!). Первая безглючная, массовая версия 1.1 появилась в сентябре 1998 - значит, у нас на материнке в наличии редкая, ископаемая реализация 1.0 - вообще улет! Вес в сборе 12.2 кг, документации и аксессуаров нет.

В год его выпуска я учился на третьем курсе. Для рядового студента было равновероятно - что стать обладателем такого компа, что провести Новый Год с Памеллой (или Джилиан) Андерсон. Все, что я накопил со стипендий отличника на апгрейд своего AMD X5-133, тогда в августе 98го чуть не съел дефолт, и пока рубль не упал до минимума - я все потратил на покупку первого в жизни планшетного сканера. Да, планшетный сканер добавлял тогда +25 к харизме и вероятности неожиданного визита ко мне домой знакомых, знакомых их знакомых и т.д. Но поиграть дома в хитовые игры на нормальном железе мне удалось уже заметно позднее. А тут такое! Ясное дело, взял не раздумывая.

Перед первым запуском, конечно же, надо заглянуть "под капот". И тут я впервые в жизни чуть было не потерпел c этим фиаско. Вроде бы на бытовом уровне опыт сборки и апгрейда с 1996 года есть, а тут корпус открыть не могу! Да, я видел "замок", открывал его - но снять боковины не получалось. Системнику даже можно, пардон, раздвинуть ноги - но к разгадке это не приблизит (нужно это только для эстетики, устойчивость и так идеальная):

В конце концов я нащупал под передней панелью нишу, а в ней рычаг, зажал его, потянул вперед посильнее - и оказалось, что боковины, крыша и "морда" образуют единую сдвижную деталь:

"Вот оно, чудо враждебной техники!" (с) Капитан Зеленый

Дисковод приятно вписан в корпус за счет демонтажа декоративной панельки и замены кнопки-толкателя. CD-ROM тогда еще считался предметом самоценным, да и прятать его было нельзя - вдруг пользователь захочет музыку с audio-cd послушать? Звуковая карта для этого не нужна, все необходимое и так под рукой - выход на наушники и кнопки управления. А первый же взгляд, тем временем, заронил надежду на невероятное...

...и да! Осмотр подтверждает: в корпусе ни одной пылинки, все плоскости в первозданном состоянии - компьютер после первоначальной настройки ни дня не работал!!! Видимо, его приобрели для московского филиала немецкой компании, где он пребывал в резерве на складе все это время - пока не был окончательно списан и продан.

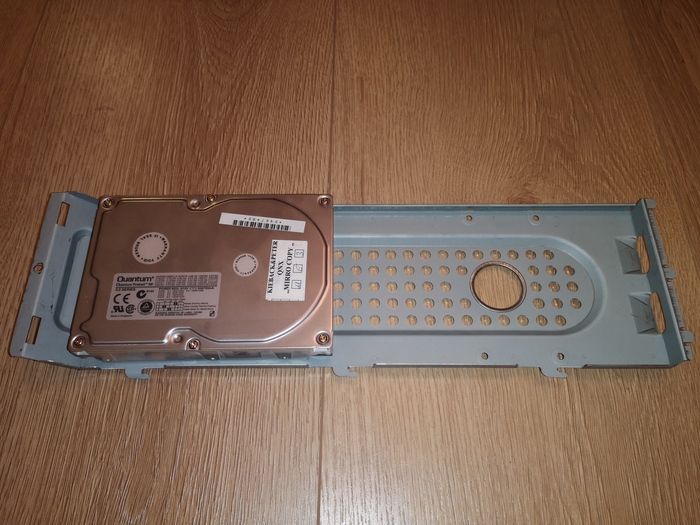

Несмотря на то, что есть традиционные 3.5-дюймовые отсеки под корзиной CR-ROM, хард установлен на специальной панели, которая крепится к корпусу вставкой в пазы с фиксацией всего одним винтом. Там же место есть и под второй хард. Это дает и удобство монтажа, и дополнительный простор внутри. Еще удобнее, если хард вообще приделан на ту же плоскость, что и материнка, только с другой стороны - и шлейфы уходят из основного объема, и сами харды плашмя почти не утолщают корпус. Но такое я первый раз встретил только несколько лет назад, когда выбирал брендовый корпус для нового i7. А казалось бы, от Acer 98 года до такой красоты был один шаг:

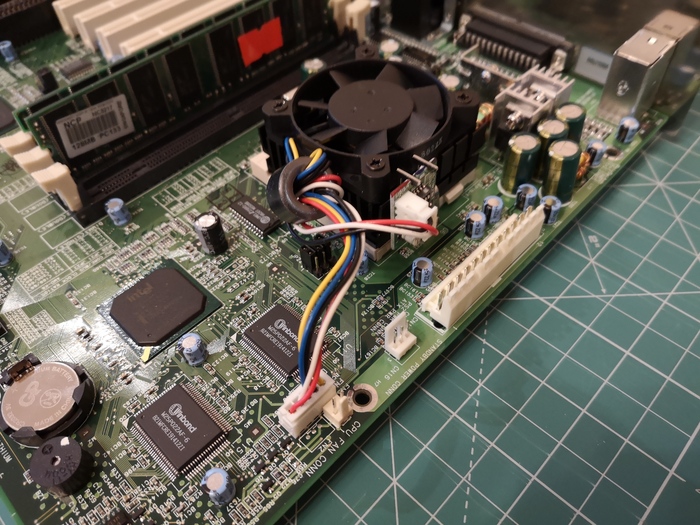

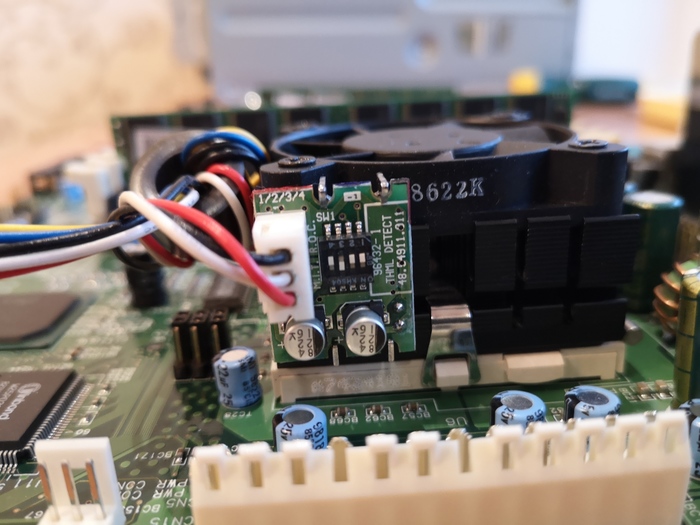

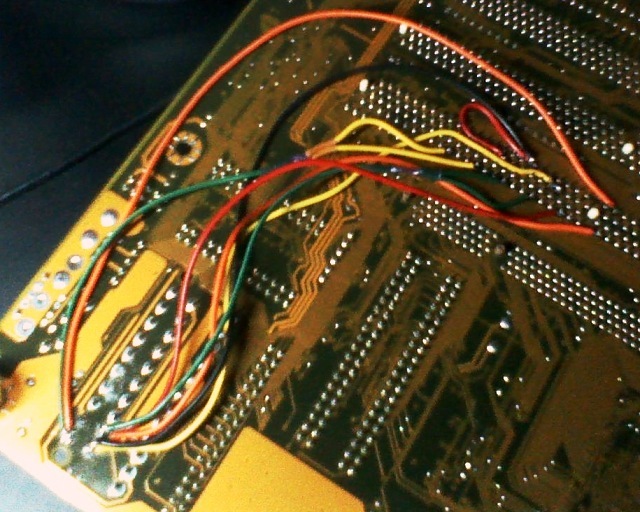

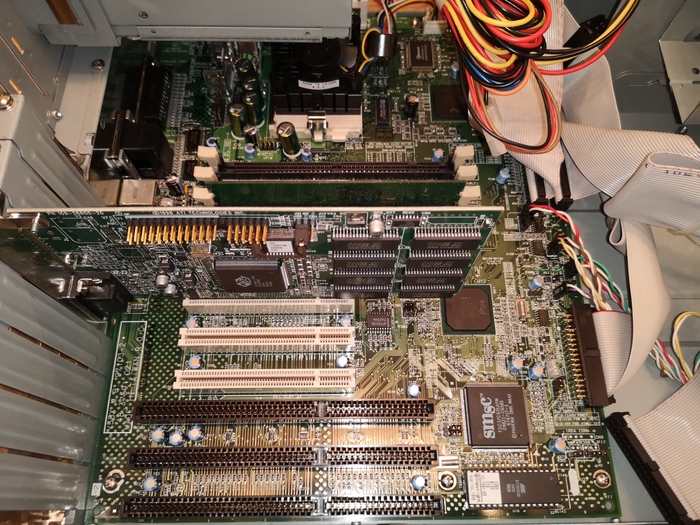

Одновременно можно установить 5 плат расширения по формуле 3+2. Если 3 PCI, то 2 ISA16 и наоборот (1 слот совмещенный). Компьютер предназначался не для баловства, а для работы (притом в необычной компании, но об этом чуть ниже). Так что в комплекте только видеокарта и никаких излишеств, в т.ч. нет и звуковой платы. Сама материнская плата переходного периода - уже есть панель собственных разъемов для окна в задней панели корпуса, но питание еще AT ("черный к черному", я помню!) К счастью, батарейка CMOS уже формата 2032, а не впаянная в материнку suicide-bomb, гарантированно текущая в старости и прожигающая дорожки на всех слоях платы.

Видеокарта не ординарная, но и не геймерская. ATI 3D Rage II уже кое-что умела в игровом 3D, в отличие от бесполезных S3 Trio/Virge 3D, которые тогда были у меня. Например, к Tomb Raider I был даже отдельный патч под эту карту. Но ATI как-то слишком рано увлеклась поддержкой Direct3D, абсолютно забив поначалу на OpenGL. В итоге карта не ахти какой аппаратной мощности предлагала только Direct3D, когда все игры затачивались прежде всего под OpenGL и Glide. Когда более-менее пошла популярность win-гейминга с Direct3D - линейка Rage уже была абсолютно неконкурентоспособна по производительности. Но 2D-ускорение для офисных программ у нее нормальное и (вроде) даже может помочь при воспроизведении роликов MPEG1. Надо бы поискать в закромах VideoCD, проверить.

Идем дальше. В одном из трех слотов под память сиротливо стоит DIMM 16 Мб:

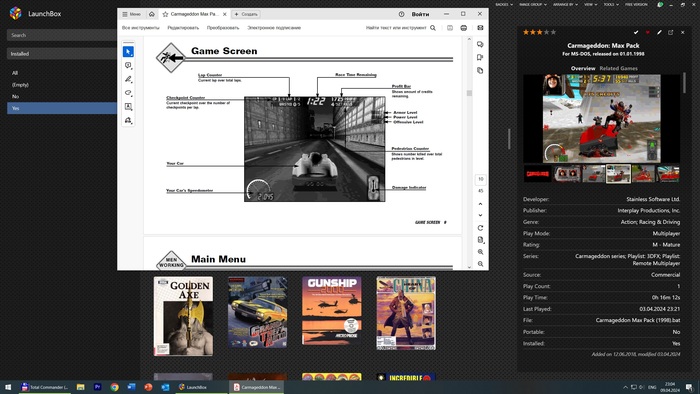

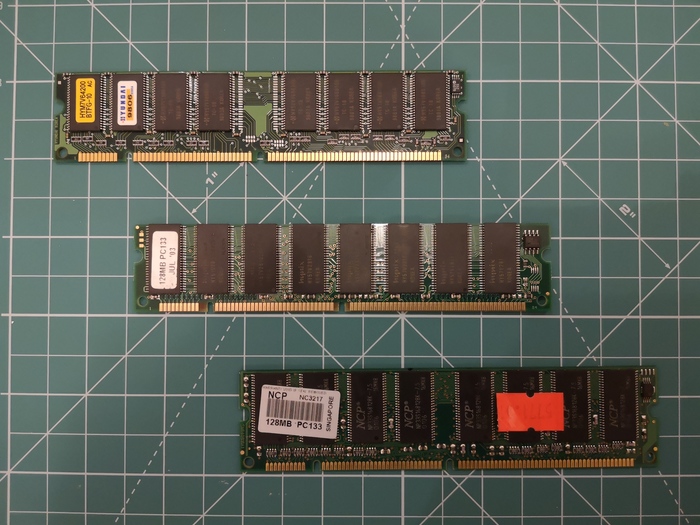

Благодаря коллегам из технического чата, нашлось электронное руководство к материнской плате, отдельное им спасибо! Выяснилось, что максимальная конфигурация памяти допускает различные комбинации модулей DIMM 168-pin PC66 емкостью 16, 32, 64 и 128 МБ. Максимальный суммарный объем дает вариант 128+128+0=256 Мб. Такой фантастике в комбинации с P233 применение найти почти невозможно, но чуток нарастить надо бы. Например, захочешь Carmageddon запустить под DOS в высоком разрешении - без 24 Мб ОЗУ и "carma -hires" и пробовать не стоит, засмеют. А GLQuake и от 32, и от 64 не откажется!

Ну, хватит разглагольствовать, собираю, заношу в ретро-берлогу на лоджии, подключаю, запускаю. Извините будут снимки с экрана камерой смартфона. ТВ-тюнер не умеет напрямую синхронизироваться с VGA-сигналом (уже слишком высокая частота синхры, CGA ему норм), а плата VGA to Video не умеет конвертировать младшие видеорежимы (еще слишком низкая частота синхры). Вот такая диалектика! В графических режимах игр, вроде, должно будет работать.

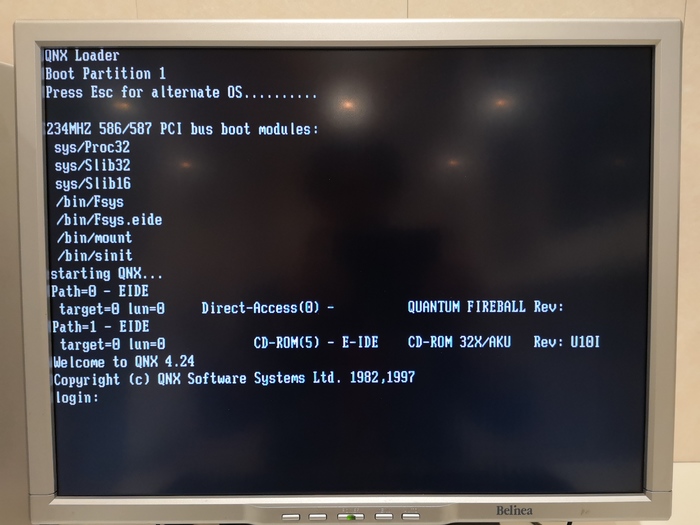

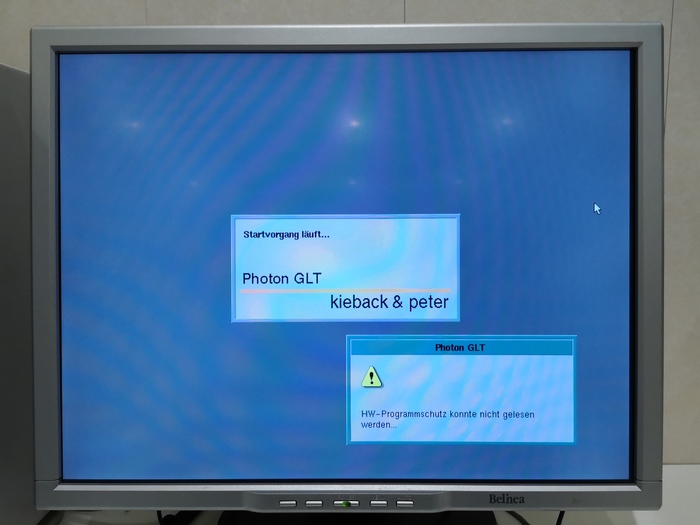

Наклейки на корпусе я поначалу не понял. На что-то там чья-то лицензия. Сейчас загрузится DOS или Windows, а там я дома. Ага-ага:

QNX ??? Я про такую и не слыхал никогда! Оказывается, QNX не только была, но и есть поныне - ОС реального времени, для специализированных задач автоматизации процессов и производств. Погуглив название компании, узнал, что она как раз занимается подобными задачами, с 90х годов и по сей день имеет отделение в Москве. Как говорится, успехов ей и процветания!

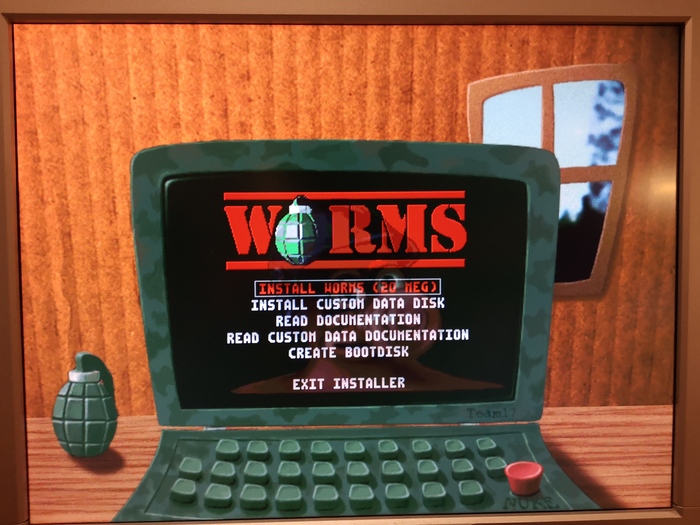

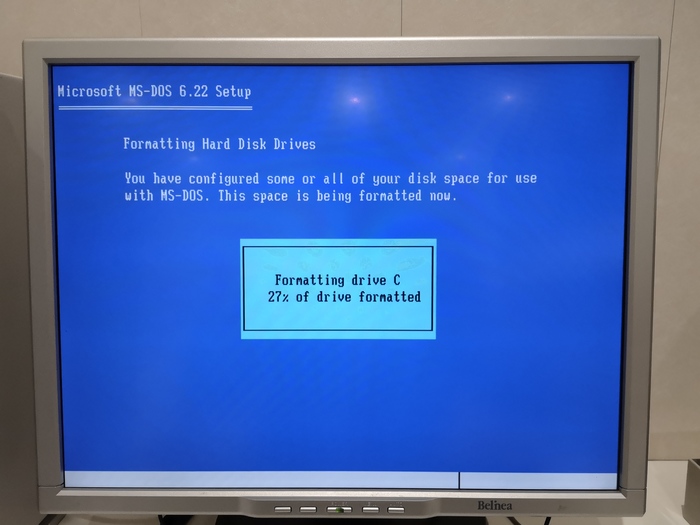

Логин/пароль мне неизвестны, да и камрады подсказали - ничего в версии 4.24 особенного нет, даже образ диска делать незачем. Под снос. Поэтому для начала записал дистрибутив MS-DOS 6.22 (5 дискет), получил первый раз эстетическое удовольствие от того, как ее в те времена инсталлировали неведомые нам обладатели лицензионного ПО:

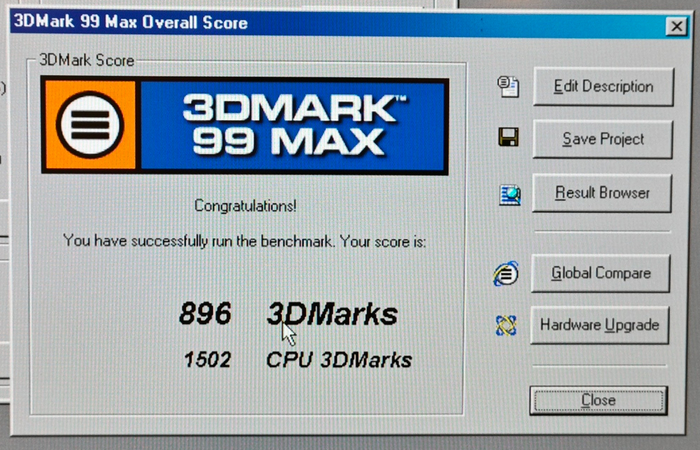

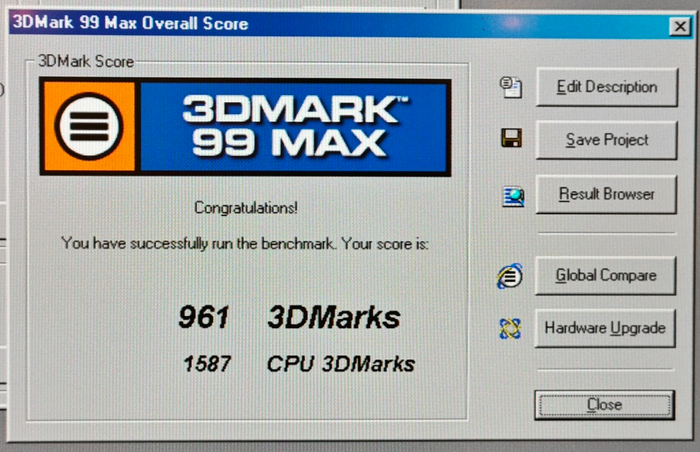

Подытожим. Компьютер замечательный, эстетически выше всяких похвал и будет отличной платформой для построения производительного ПК для ультимативного DOS-гейминга. Для этого потребуется:

- нарастить память минимум до 64 Мб и выше;

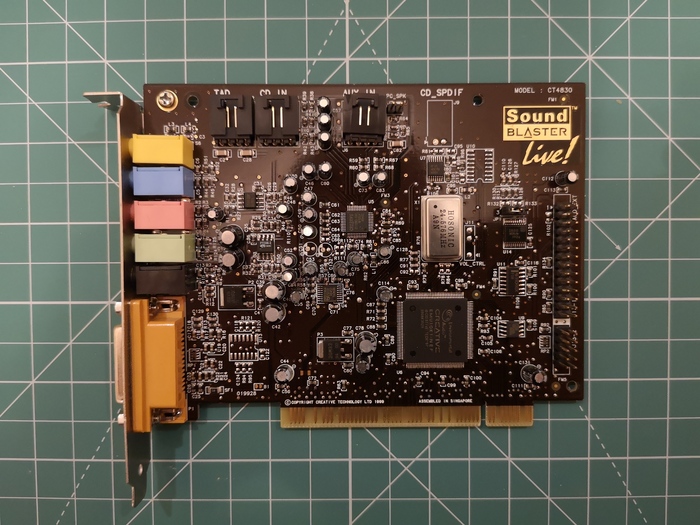

- установить звуковую карту, хорошо чувствующую себя в Windows95/98, но при этом полностью эмулирующую под DOS ранние карты волнового и midi-синтеза;

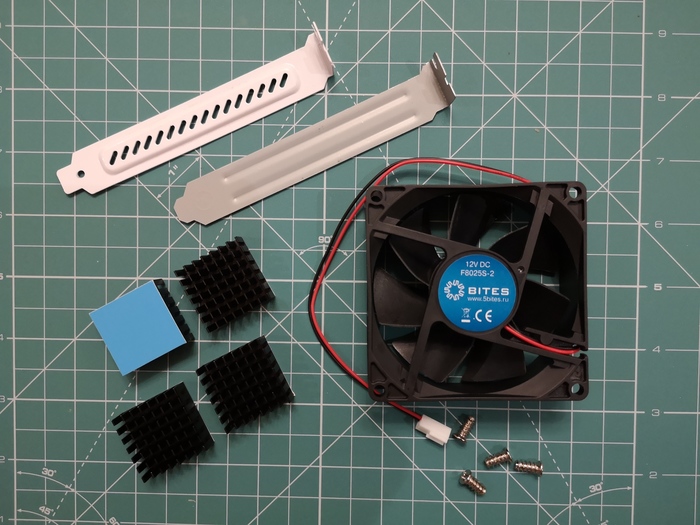

- заменить видеокарту на более производительную в Direct3D и с полной поддержкой OpenGL (либо поставить в пару к существующей 3dfx Voodoo 2).

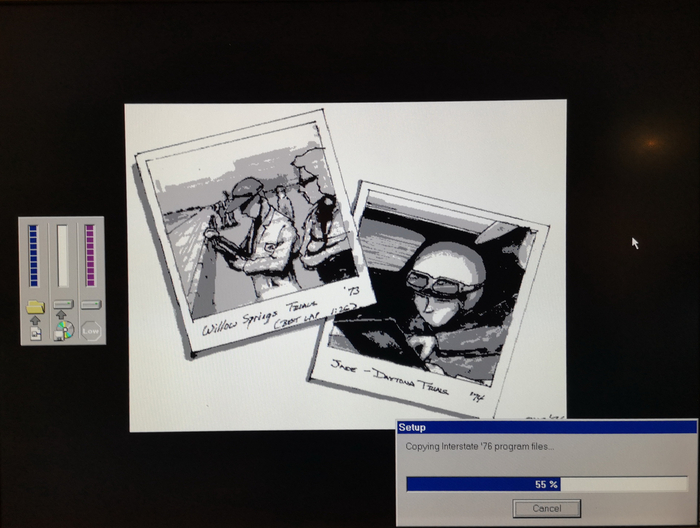

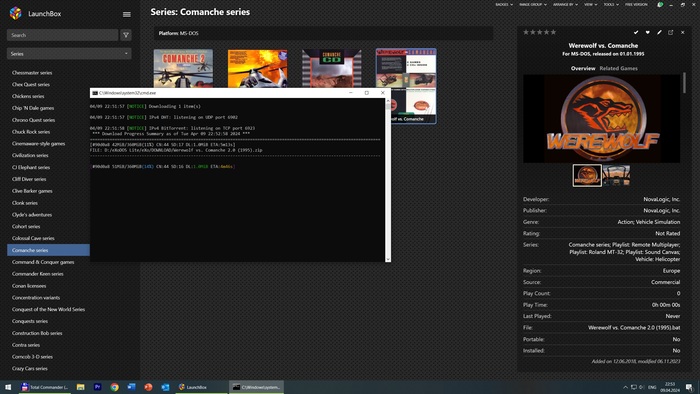

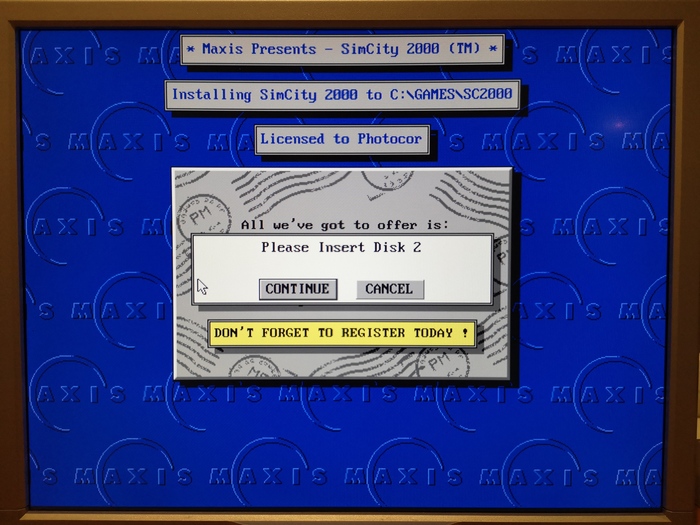

Открою небольшой секрет - за время, прошедшее с осмотра и первого запуска я уже почти все это раздобыл. А пока раздобывал, не забывал иногда побаловать себя инсталляцией игр, в которые мы все помногу играли, но никогда не держали в руках их дистрибутива. Хотя это уже совсем другая история...