9 октября. Евгений Евстигнеев

9 октября 1926 года в посёлке Володарского на окраине Горького (ныне Нижний Новгород), родился Евгений Евстигнеев. Отец Александр Михайлович работал металлургом, а мать Мария Ивановна стояла за фрезерным станком на том же заводе.

Из воспоминаний Г. Е. Почтарь, Г. И. Тихомировой, А. И. Безруковой

Годы были тяжёлые: война и голод. Фронт был от Горького далеко, но все заводы работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» Работники центральной заводской лаборатории «Красной Этны», тоже вкалывали, обеспечивая бесперебойную круглосуточную работу цехов завода.

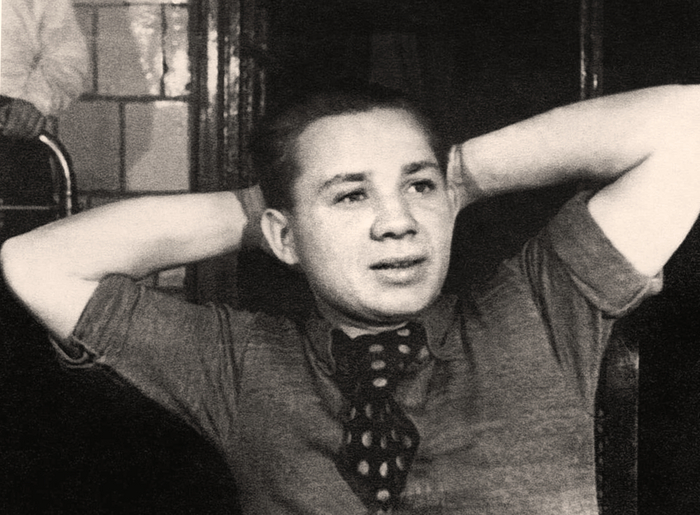

В 1943 году, летом, когда фашистские самолеты еженощно, «можно было часы проверять», бомбили промышленные районы города, к нам в лабораторию пришел семнадцатилетний парень Женя Евстигнеев. Здесь уже давно работала фрезеровщицей его мать Мария Ивановна Чернышова. Они жили очень трудно. Отец умер, когда Жене было шесть лет, а в 1945 году не стало и отчима Петра Тимофеевича Чернышова.

Будучи слесарем лаборатории, Женя с утра обходил все цеха, проверяя работу приборов контроля твердости, разрывных машин, а потом участвовал в их ремонте и отладке. Работы было много, любой с ног свалится, но сидеть спокойно на месте – этого Женя никак не мог, такой заводной, что всех мог закружить и к любому умел найти подход. Поэтому в коллектив он вошел сразу – был легкий в общении, с людьми сходился свободно. Вскоре он организовал в лаборатории самодеятельность. У нас сложился ансамбль – играли на гитаре, на аккордеоне, пели.

Мы устраивали концерты для раненых в госпиталях и у себя на заводе. Все праздники встречали вместе, весело, душевно, несмотря на тяготы тогдашней жизни. Но Женя еще ходил в заводской клуб – тогда он помещался в большом деревянном бараке, и там ставили настоящие спектакли. В концертах всегда вел конферанс, да еще и выступал сам. На новогоднем вечере в 1946 году он даже исполнял арию варяжского гостя из оперы «Садко». А закончив петь, повернулся на одной ноге и убежал со сцены.

Так, в период с 1943 по 1947 Евгений Александрович проработал слесарем горьковского завода.

Что было дальше и как этот невидный паренек с помощью феноменального воображения и интуиции превратился в великого артиста, оставшись простым, живым, доступным и понятным человеком?

Из воспоминаний Галины Волчек

Виталий Александрович Лебский, директор Горьковского театрального училища, рассказывал мне, как однажды в 1947 году пришел в кинотеатр и ждал начала сеанса. В оставшееся время он решил занять себя разглядыванием анонсов, чтением рецензий на прошедшие фильмы и досужими разговорами со своим спутником, но что-то заставляло его то и дело поворачиваться в сторону оркестра, развлекавшего ожидавшую фильма публику. Он не понимал, в чем дело, оркестр его не интересовал, но голова почему-то все время поворачивалась в ту сторону, откуда исходили громкие гипнотизирующие звуки. Через несколько минут он понял, что его внимание приковывает странный парень, сидящий за ударными инструментами, нечто невообразимое вытворяющий с барабанными палочками и так самозабвенно и артистично заслонявший собой весь оркестр, что оторваться от этого зрелища Лебский не мог. Он подошел к ударнику и спросил: «Кто вы?» Парень сказал, что он слесарь с завода «Красная Этна», но что в свободное время играет в кинотеатре – это его увлечение.

– И какое у вас образование?

– Незаконченное среднее.

– А хотите вы быть драматическим актером?

– Не знаю, а зачем?!

Но Лебский вручил ему свои координаты, и через два дня ударник из оркестра пришел.

– Вы меня просили зайти.

Да, очень просил! – Он был счастлив, что парень все – таки отреагировал на его непонятное предложение. – Знаете басню, прозу, стихотворение?

– Нет, не знаю.

– Выучите и обязательно придите ко мне почитать.

Он выучил, почитал и стал студентом Горьковского театрального училища…

Что знал и понял тогда замечательный педагог, прекрасный человек Виталий Александрович Лебский про талант Жени Евстигнеева, почему он так настойчиво почти заставил его бросить профессию слесаря, ударные инструменты и пойти учиться в театральное училище, я думаю, он тогда и сам не знал… Наверное, это была огромная интуиция настоящего художника.

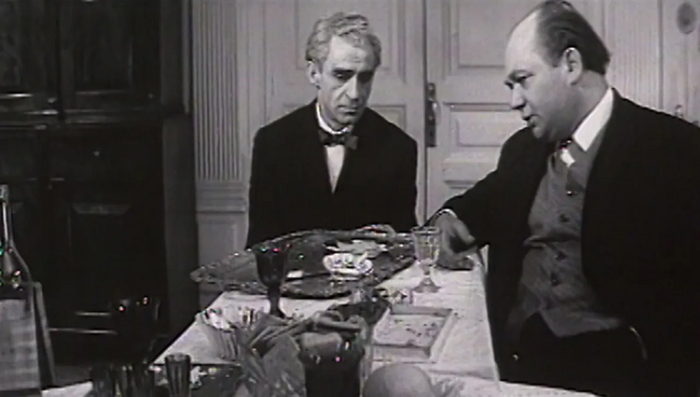

Закончив Горьковское театральное училище, Евгений Евстигнеев стал артистом Владимирского театра. Он не соответствовал стереотипу актера того времени, которого стоило бы оставлять по окончании в прославленном Горьковском театре, где однокурсники Евстигнеева, обладающие прекрасными внешними данными героев с поставленными баритонами и умением четко выговаривать все слова, не глотая окончаний и старательно произнося все согласные, сразу заняли ведущее положение. А Женя в это время попал во Владимир и мгновенно стал любимцем публики, ведущим комиком. Как только его голос слышался из-за кулис, в зале раздавались бурные аплодисменты. А когда в спектакле «Иван да Марья» его в ночной рубашке выносили два человека на руках, скрещенных как стульчик, публика начинала хохотать до икоты. Очевидцы рассказывают, что многие зрители себя так активно вели, что их приходилось выводить из зала.

Итак, масса ролей, любимец публики, популярность в пределах города невероятная – и вдруг на самой высокой ноте своего успеха Евстигнеев снова, как школьник, ученик, встает перед экзаменационной комиссией Школы-студии МХАТ, приехавшей во Владимир набирать студентов. И опять: «Прочтите что-нибудь!»

Теперь уже он, встав уверенно посреди зала и тяжелым взглядом пронзив комиссию из трех человек, низким голосом произнес: «Шекспир. Монолог Брута». Он собрался, была напряженная пауза, раздвинув руки так, как в его представлении сделал бы прославленный трагик, сообщил: «Римляне, сограждане, друзья!» Глаза наполнились слезами, казалось, дальше он наберет невероятную силу драматизма, но вместо слов Шекспира комиссия услышала в этой же трагической интонации, со столь же выразительным глазом: «Извините, забыл!» И несмотря на то, что, кроме первой фразы известного монолога, комиссия так ничего больше и не услышала, Евстигнеев был принят.

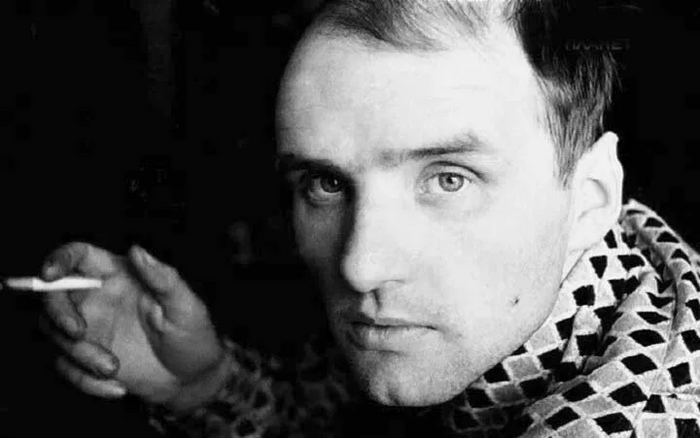

Он не вписывался или, точнее сказать, с трудом вписывался в нашу студенческую толпу, по тогдашним временам довольно ярко и небрежно одетую, с определенной лексикой людей, уже на первых курсах ощущавших себя прямыми продолжателями если не самого Станиславского, то уж по крайней мере его ближайших учеников. Вдруг среди нас на лестничной площадке встал до дикости странный парень. Стоял он очень прямо, по третьей балетной позиции – руки висели по бокам, одна чуть согнута, мизинец левой руки с ногтем был оттопырен, из-под брюк виднелись желтые модельные ботинки с узором из дырочек. Голова была без пышной шевелюры, на правой руке висел плащ, именуемый «мантель», и, время от времени кидая в урну свой согнутый «Беломор» и видя проходящую мимо какую-нибудь студентку, он, как бы прочищая глотку, как это делают певцы, говорил: «Розочка, здрасте!» Он произносил именно «здрас-сте», нажимая на букву «с» и пропуская все остальные, называл всех женщин «Розочка», потому что в его представлении именно так должен был стоять, говорить и действовать светский лев, интеллигент и будущий столичный артист.

Было очень интересно, как непохожий на всех нас человек соединится со строгой и академичной манерой, присущей студентам именно этой театральной школы. Прошло немного времени, и я впервые увидела Евстигнеева на сцене в роли Лыняева, играющим вместе с Дорониной сцену из спектакля «Волки и овцы». Если вспомнить свое первоощущение от Жени – это неожиданность, почти шок. Неожиданность в сдержанной и удивительной пластике, в поразительной внутренней интеллигентности и глубине, в отсутствии суетливости и старательности, так свойственной студентам, в четкости рисунка и филигранности деталей. Поразившее меня мастерство было не от полученных уроков и прочитанных театральных учебников, а врожденное, как талант, как гены, как данность. Я думаю, что феномен Евстигнеева состоит именно в том, что неожиданность есть не форма придуманная или даже рожденная им, а суть его таланта.

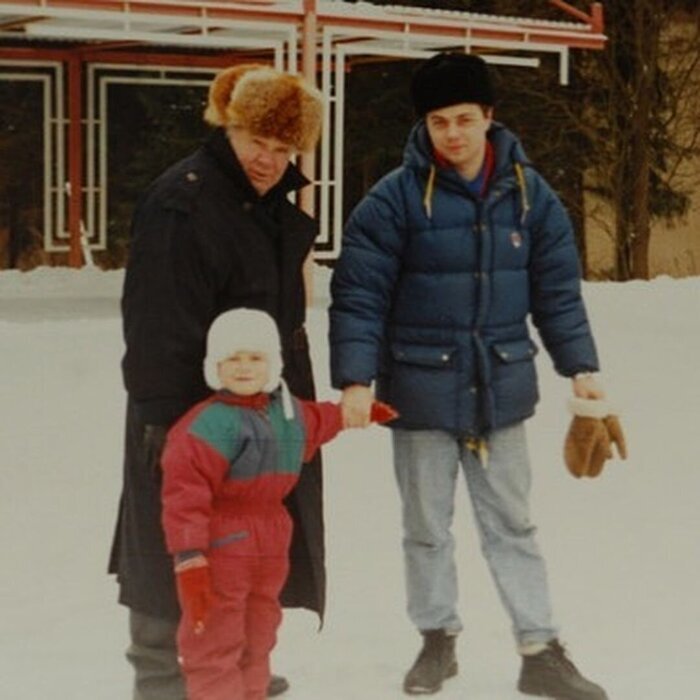

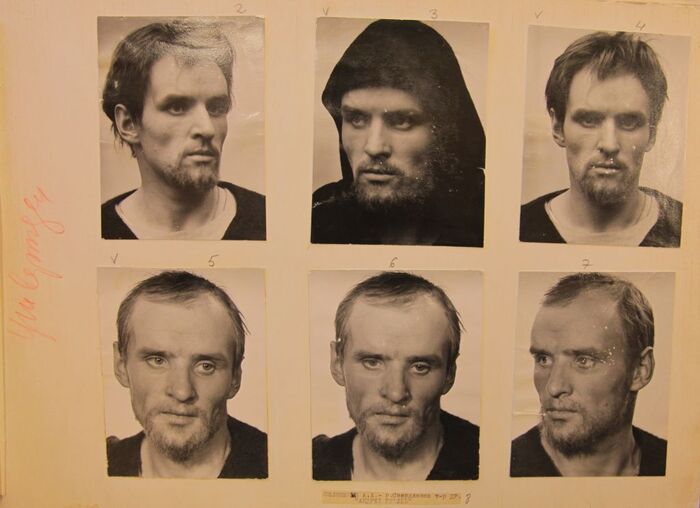

Выпуск Школы-студии МХАТ 1956 года (Целое созвездие: Басилашвили, Козаков, Евстигнеев, Доронина, Сергачев и др. с руководителем курса )

Однажды мы вместе снимались в дипломной работе режиссера Георгия Данелия. Это была маленькая новелла «Васисуалий Лоханкин – паршивый интеллигент». Мы с невероятным рвением относились к этой работе, так как это был наш первый киноопус. Евстигнеев – Лоханкин, я – Варвара. Снимали сцену ухода Варвары от Лоханкина. Евстигнеев, без парика, с жидкой бороденкой, забрался в свою кровать, из которой он должен был выпрыгнуть, когда Варвара, несмотря на его уговоры, все-таки собралась уйти, и, пытаясь остановить ее, угрожающе заорал: «Варвара!» – при этом он должен был разорвать свою хлебную карточку. Режиссер старательно и подробно объяснял Жене, что надо очень сурово крикнуть это – «Варвара!» – делая ударение на последнее «а», и потом со всей силы схватить карточку и порвать ее одним движением решительно и грубо.

– Поняли, Женечка? Давай попробуем!

– Не надо пробовать, я все понял, – сказал из-под одеяла Евстигнеев, и камера включилась. Я сказала свои последние слова и пошла к двери, ожидая дикого крика «Варвара!» с ударением на последнее «а». Вместо этого раздался почти детский, жалобный и сдавленный голос Лоханкина: «Варвара!» У него как бы даже не было сил нормально произнести имя жены, он, как бы обессилев от голодовки, еле взял хлебную карточку и очень женственно стал рвать ее, растягивая это садистское удовольствие. Неожиданность его хода была так поразительна, что вся группа, включая режиссера, начала истерически хохотать. К сожалению, этот прекрасный дубль так и не вошел в картину.

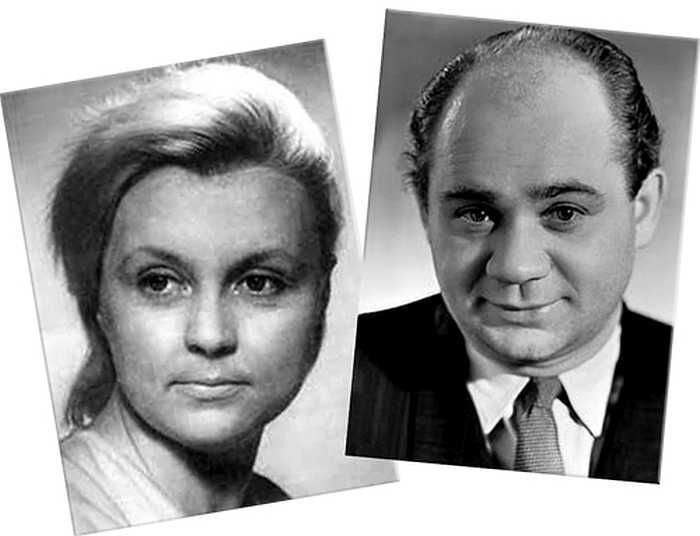

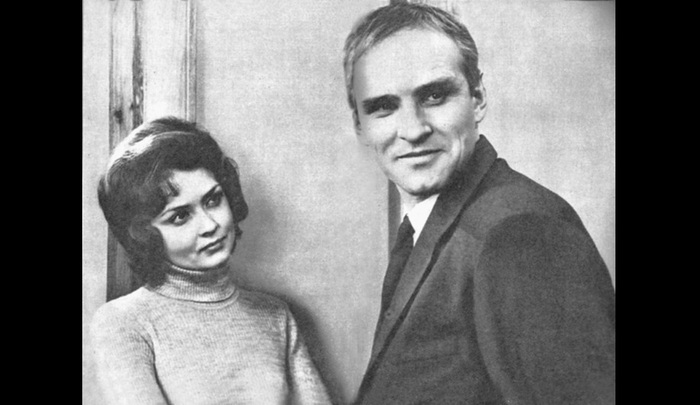

Когда мы поженились – это был некоторый шок для всех.

Мой отец был известным оператором, режиссером, профессором ВГИКа, и для моей няни (которая была мне как мать) этот факт имел решающее значение. Поэтому она всегда говорила: «Наша Галька выйдет замуж за самостоятельного». Наверное, она имела в виду кого-то одного из моих тогдашних поклонников с модной и престижной для того времени специальностью – дипломата или электронщика.

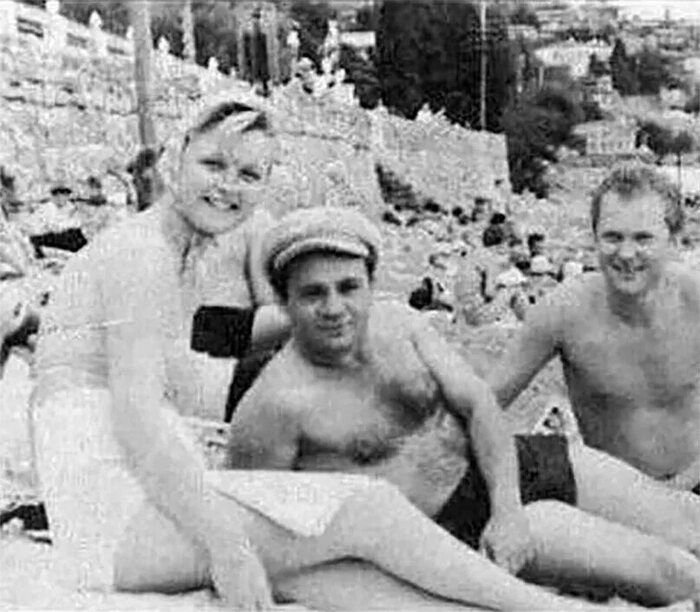

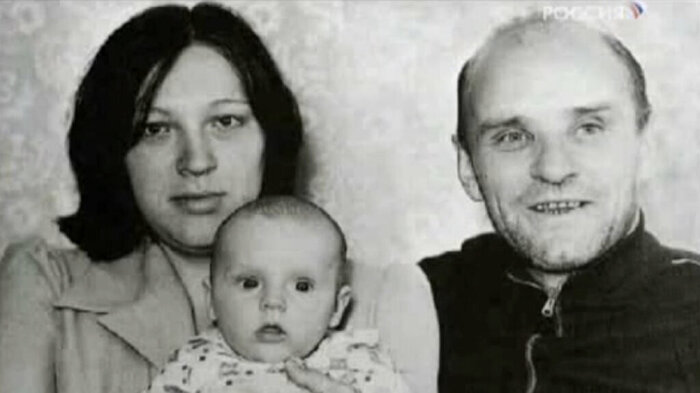

Брак Галины Волчек и Евгения Евстигнеева продлился девять лет. У супругов родился сын Денис — советский и российский кинооператор, режиссёр, продюсер, актёр.

Но вдруг в моей жизни появился великовозрастный выпускник Школы-студии МХАТ: старше меня на семь лет и «деревенского» происхождения. Он разговаривал так, что некоторые обороты его речи можно было понять только с помощью специального словаря (например, «метеный пол» в его понимании – пол, который подмели, «беленый суп» – суп со сметаной, «духовое мыло» – туалетное мыло и т. д.) Внешне мой избранник выглядел тоже странно: лысый, с длинным ногтем на мизинце, одет в бостоновый костюм лилового цвета на вырост (а вдруг лысеющий жених вытянется), с жилеткой поверх «бобочки» – летней трикотажной рубашки с коротким рукавом, у воротника поверх молнии величаво прикреплялся крепдешиновый галстук-бабочка. Таким явился Женя в наш дом.

Поначалу папа пребывал в смятении, потому что поддался влиянию няни, которая прокомментировала внешность моего избранника словами: «Не стыдно ему лысым ходить, хоть бы какую-нибудь шапчонку надел…»

Я же вела себя независимо и по-юношески радовалась своему внутреннему протесту против родительского стереотипного мышления. Но мной двигал не только протест, я хотела быть рядом с Женей еще и потому, что испытывала к нему целый комплекс чувств. Меня привлекала его внутренняя незащищенность. Я испытывала в некотором роде и что-то материнское, потому что он был оторван от родительского дома, от мамы, которую любил, но которая в силу обстоятельств дала ему только то, что могла дать, а Женин интеллектуальный и духовный потенциал был гораздо богаче. И самым важным было для меня то, что я сразу увидела в нем большого артиста, а потому личность. Тогда, в силу возраста, я еще не понимала, что такое «спутник жизни», а просто ощущала глубокий интерес к этому странному человеку – Жене Евстигнееву.

Несмотря на всякие разговоры, мы поженились. Сначала был психологически сложный период в отношениях с моим отцом, его новой женой и моей няней (а жили мы все вместе в одной квартире). В какой-то момент, когда обстановка уже накалилась до предела, я заявила со свойственным мне максимализмом: «Мы уходим и будем жить отдельно!»

И мы ушли практически на улицу. Какое-то время нам приходилось ночевать даже на вокзале. Мы восемь раз переезжали, потому что снимали то одну, то другую комнату, пока не получили отдельную однокомнатную квартиру. Из – за такой бездомной жизни у нас не было ни мебели, ни скарба.

Со временем папа полюбил Женю, уважал его и снимал во всех своих фильмах, хотя бы в маленьких эпизодах. Да и няне Женя оказался близким по духу и восприятию жизни.

Позже она так и не смогла полюбить моего второго мужа, для нее Женя всегда оставался «своим», а тот – «чужим». И уже когда мы с Женей не жили вместе, а он приходил в наш дом как гость, няня не переставала восхищаться им и просила починить то утюг, то шпингалет на оконной раме.

Как-то одним из наших с Женей пристанищ стала огромная комната в коммуналке рядом с театром «Современник» на площади Маяковского. Она превратилась в своего рода клуб. Здесь можно было поговорить на разные «свободные темы», что по тем временам было достаточно смелым занятием. Здесь шутили, здесь читали свои новые стихи, здесь спорили о творчестве.

Часто захаживал Михаил Аркадьевич Светлов, которому нравилась наша семейная пара, и забавлялся тем, как мы исполняли для него очень модные тогда «блатные» песни: Женя играл на гитаре, а я пела. Здесь бывали Булат Окуджава и Евгений Евтушенко, не говоря уже об артистах нашего театра и кинорежиссерах.

Был даже такой комичный случай, когда Элем Климов привел в наш дом какого-то чеха, который засиделся допоздна и скромно уснул на полу, где чуть-чуть не был раздавлен в темноте чьей-то ступней. Этим чехом оказался Милош Форман – сегодня выдающийся американский режиссер. Недавно я узнала, что он не забыл тот эпизод.

Наша жизнь протекала шумно и интересно, друзья называли нас талантливой парой. Когда мы разошлись, многие не понимали, зачем и почему это произошло, уговаривали меня и Женю отказаться от подобного решения. Но это случилось. Женя вел себя достаточно тактично, чтобы сохранить наши отношения. Но я сама их разорвала. Собрала его вещи, еду, позвала в наш гостиничный номер («Современник» был тогда на гастролях в Саратове) женщину, с которой, как мне казалось, Женя встречался, и сказала: «Теперь вам не придется никого обманывать». Только через двадцать пять лет он проговорился однажды, что я не должна была так поступать.

Между нашими семьями были налаженные отношения. Мы общались, вместе встречали Новый год. Я готовила его дочь Машу в актрисы перед ее поступлением в Школу-студию МХАТ. И сейчас она работает в нашем театре. Несколько раз просила его вторую жену Лилю найти в себе силы побороть свою болезнь, которая, к несчастью, оказалась неизлечимой.

Женя был очень закрытым человеком. Только хорошо его зная, можно было угадывать в нем какие-то затаенные мысли. Я видела, что все свои бушующие эмоции он загонял глубоко внутрь. Может быть, это и было причиной двух инфарктов… Внешне он всегда отшучивался. Вероятно, он догадывался, что я все чувствую, и, наверное, поэтому всю жизнь тянулся ко мне в критических ситуациях. Между нами происходили бессловесные диалоги, из которых я понимала, что именно ему необходимо. Иной человек выплеснется, поплачет, покричит, напьется, а Женя буквально «съедал» себя. Когда у него появилась новая жена, Ира, я увидела, что он перестал скрывать свои эмоции, свою любовь к сыну. В их новом доме на стене появилась фотография нашего Дениса.

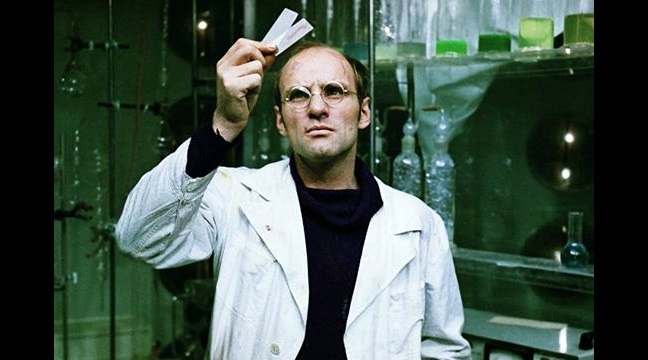

Я и Женя всегда дорожили нашими творческими отношениями. В них было как серьезное, так и курьезное… Я уговаривала его сыграть в своей первой постановке «Двое на качелях». Женя отказался, наверное, потому, что стеснялся участвовать в спектакле, который будет ставить его жена (потом эту роль очень хорошо сыграл Михаил Козаков). Я жалею, что он не попробовал себя в таком актерском качестве. Хотя позже он приблизился к нему почти вплотную в фильме «Собачье сердце», играя роль профессора Преображенского.

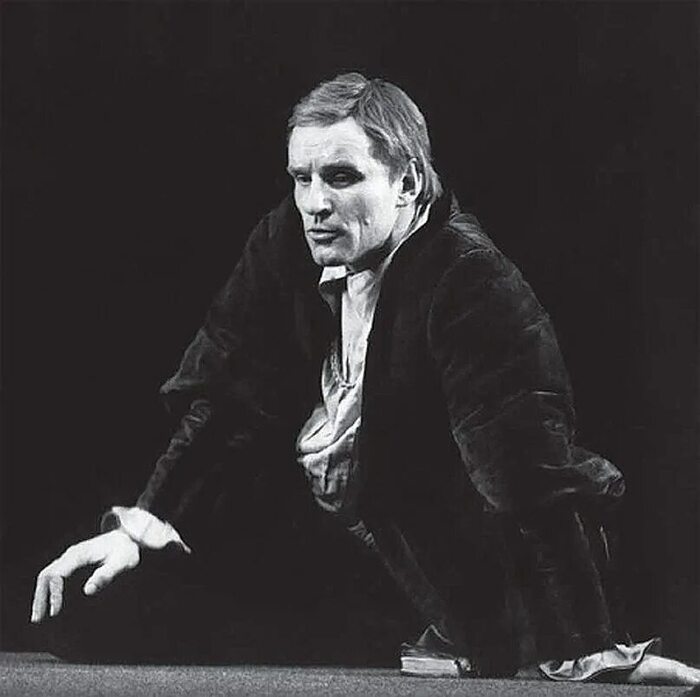

Помню, как однажды на спектакль «На дне» пришел Анджей Вайда, который восхищался артистом Евстигнеевым и хотел посмотреть его в роли Сатина. Я знала, что текст монолога «Человек – это звучит гордо…» Женя часто говорил своими словами или заменял их евстигнеевским мычанием, сохраняя при этом основную мысль. Я жутко волновалась, что Анджей Вайда это заметит, и перед спектаклем попросила Женю повторить текст. Он взял пьесу в руки, уединился, и я внутренне обрадовалась, что наконец-то он скажет монолог по Горькому.

Я села рядом с Вайдой и стала смотреть спектакль… Когда дело дошло до монолога, я, настроенная услышать его целиком, услышала, как и прежде, всего несколько слов. В ужасе я шепнула Анджею: «Извини, он забыл текст». Но Вайда, зачарованный евстигнеевской игрой, ответил: «Галя, того, что он сказал, вполне достаточно».

Гораздо позже, проработав в театре лет двадцать, я поняла, что самое невероятное ощущение – будь ты актер или режиссер – испытываешь тогда, когда вдруг артист, партнер, с которым ты только что работал над какой-то сценой, на секунду обращает тебя в нормального зрителя, заставляя забыть все, заплакать или громко захохотать. Я не часто испытывала подобное как режиссер, но именно Евстигнеев, репетируя Сатина, заставлял меня пережить это. Выслушав от меня все, что я думаю по поводу сцены, когда он, получив пятак от Пепла, должен произнести свои знаменитые слова: «…работа, а ты сделай так, чтобы работа…» и т. д., Женя схватил вдруг щетку и стал на этом тексте щегольски чистить свои парусиновые рваные ботинки, поплевывая на щетку и смакуя слова. Ход был неожидан и прекрасен. Все партнеры, я вместе ними, стали аплодировать ему.

Но все же самая большая неожиданность Евстигнеева – в его способности к трагизму, соединявшемуся порой с фарсом. Соединение несоединимого, порой неперекрещивающегося, есть суть его актерской индивидуальности. На заре «Современника» мы репетировали пьесу А Галича «Матросская тишина», где Евстигнеев играл старика-еврея, попавшего в гетто. Там была сцена, в которой он как бы видением является бредящему умирающему сыну и рассказывает о своей гибели. В его очень обыденном повествовании был такой подлинный трагизм, что каждую репетицию мы, его партнеры, толпились в кулисе и хлюпали носами. Хотелось заорать: «Сволочи! За что же вы его убили?!» Увы, спектакль запретили и зритель его не видел.

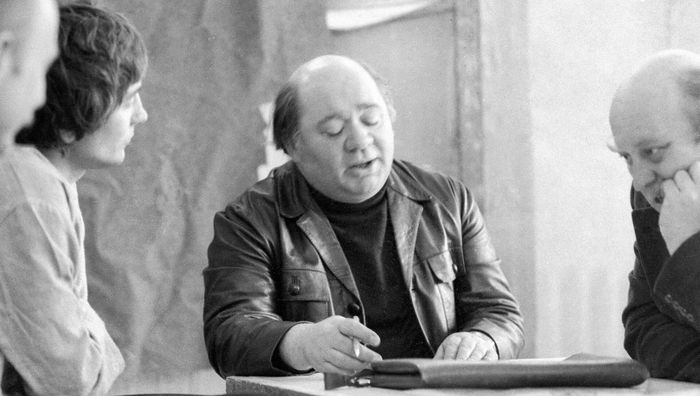

Театр "Современник"

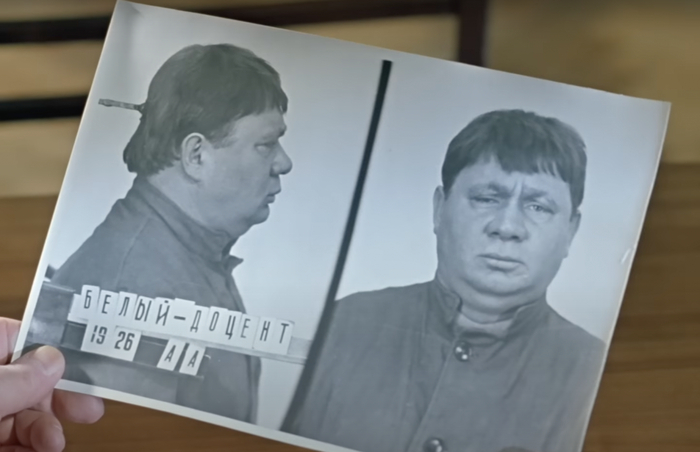

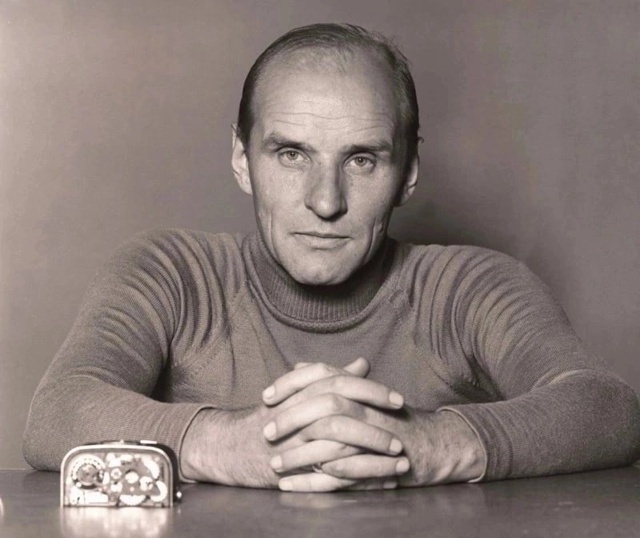

Евгений Евстигнеев мог играть всё! Он был мастер (я не боюсь этого слова) высочайшего класса. Любую, даже маленькую роль, как, например, роль Плейшнера в «Семнадцати мгновениях весны», он делал так, что забыть ее было невозможно. Он не был мастером только эпизода или большой роли.

Он был просто мастер!

***

…Когда человек уходит из жизни, то по-своему меняется угол зрения на него… Евгений Евстигнеев не был артистом только одного поколения или моды. Бывает, что замечательный актер – символ или герой определенного времени (а таких в истории было немало) умирает вместе со своим поколением и даже раньше. Менялась мода на героя, и, условно говоря, вместо Алейникова возникал Смоктуновский. Евстигнеев же, переживая самые разные катаклизмы, общественные и личные, оставался до конца своих дней сегодняшним, современным артистом.

Феномен его актерства можно анализировать бесконечно… Я же могу только предполагать, что он заключался в трудно разгадываемом переходе от одного полюсного состояния в другое. В этом переходе он был не надсаден, а делал его элегантно. Он существовал так заразительно, что втягивал в свою нервную орбиту, в свои актерские краски и растворяя зрителя в себе полностью.

Я не перестаю удивляться феномену этой по жизни невероятно замкнутой, а по профессии до предела себя обнажавшей личности – Евгению Евстигнееву…

Воспоминания Станислава Любшина

В 60-е годы был такой прекрасный театр, куда рвалась вся Москва, даже бывший генеральный секретарь в очереди стоял за билетами, – «Современник». На сцене шла не отредактированная жизнь, как повсюду тогда, а живая, настоящая. «Современник» стал феноменом: он возник не сверху, не по чьему-то назначению, а как потребность жизни страны. Сейчас это звучит громко, но потребность в таком театре действительно была. Там жили судьбой каждого человека, как в итальянских фильмах, в свое время поразивших нас неореализмом.

Прекрасные актеры «Современника» – Кваша, Табаков, Лиля Толмачева, Дорошина, Иванова, Аллочка Покровская, Витя Сергачев – и над всеми возвышался буквально как Эльбрус, пусть это ни для кого не будет обидно, – Евгений Александрович Евстигнеев. Говорят, в России поэт больше, чем поэт. Я думаю, Евстигнеев был больше, чем поэт, и больше, чем актер. Что ни образ – шедевр, художественная сенсация.

В «Продолжении легенды» у него была небольшая роль дедушки, который все время то спал, то просыпался: брал балалайку, играл и ходил. И поразительно: вот человек, который за кулисами ходит нормально, да и молодой совсем (тридцать четыре года, разве это старость, смешно ведь!) – на твоих глазах делается стариком без какого-либо грима, без усов и парика. Это чудо! Бог наградил Евгения редчайшим даром, талантом перевоплощения.

Вот сегодня идет современный спектакль в современном театре… Все обозначено, сплошные метафоры, актеры играют технически, публика ничего не понимает, но радуется просто потому, что вот артисты вышли. А ведь чем славен был всегда русский театр? И в столице, и в любой провинции – жизнь была на сцене, актеры-самородки, чувствующие, умеющие воплощать яркие, уникальные характеры…

Когда мы учились в разных театральных школах, все педагоги говорили, что основой актерской профессии является перевоплощение. Я в те годы видел очень много спектаклей, но большинство актеров, на мой взгляд, подлинного перевоплощения не достигали. Скорее они как бы пытались убедить зрителя: «Смотри, я перевоплощаюсь», и зритель должен был в это поверить. Единственным человеком, который в те годы показал, что такое русская школа перевоплощения, русская школа переживания, был Евстигнеев. Почему? Да потому, что многие все-таки играют то, что им понятно, или то, что их волнует, а вот Женя… К чему стремится художник, поэт, музыкант, дирижер? К гармонии. Не все достигают – он достигал, и в любой роли. Какая редкая одаренность, музыкальность, пластичность… Он соединял содержание и форму. Он создавал тип, характер. Ты видел живого человека – не Евстигнеева, играющего эту роль с его личной психологией, а вот того, кого он играет. Больше никому из наших современных артистов это не удавалось.

Вот, например, Михаил Чехов. Я не видел, не мог его видеть, но все легенды, рассказы, то, что читал о нем, – я узнавал в одном человеке, живущем среди нас…

Были актеры, которые не просто играли, не просто ощущали время – они создавали целые направления, причем не только в театральной жизни, в сценической деятельности, но и в культуре. Тот же Михаил Чехов, Мейерхольд. И среди них – Евстигнеев. Может быть, сознательно, может быть, по зову природы своей он открыл, подобно Щепкину, способ сценического существования русского артиста. И нам, студентам, которые взялись за эту профессию, он не на семинарах, не на симпозиумах, а именно практически показывал – вот что такое перевоплощение, вот что такое школа русского театра. Евстигнеев был настолько одарен, что как музыкант нотами – нервами ощущал и знал, куда надо идти.

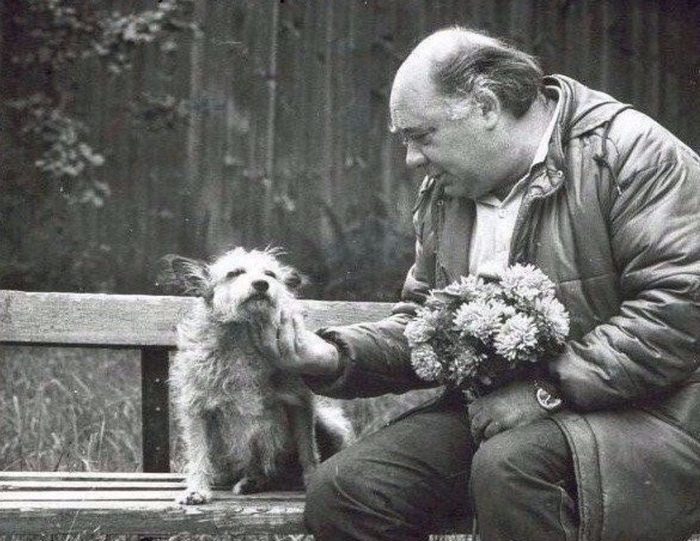

Его последние годы здесь… Оказался на пенсии, не самое счастливое состояние, но уж так в жизни случилось. Я помню, пошли мы оформлять пенсию в комиссии ВТО. Он вел себя как мальчишка, ну, как будто ему исполнилось не больше тридцати пяти. Но, пройдя по всем инстанциям таким вот пенсионером, которого он когда-нибудь, может, сыграл бы, он ощутил, что же это за состояние… Я тогда подумал: «Господи, не надо уходить на эти дурацкие пенсии, надо работать и не знать о том чудовищном состоянии, когда надо будет ходить по советским организациям…» Сейчас, может, что-нибудь изменилось, не знаю, но это было страшно. Человек на моих глазах из тридцатипятилетнего по духу превращался в того, кем ему отныне уготовано было стать. Ему будто пытались вдолбить – вот кто ты теперь есть. Страшное состояние…

Пройдя весь этот путь, он нигде, никогда не показал, что обижен, оскорблен – наоборот. Приходил во МХАТ, радовался, гордился, что он в этом театре. Пошутит с девчонками в репертуарном, Верочку-костюмершу обнимет (а ей семьдесят) – такая нежность во всем, такое счастье для него было приходить туда. Но он доигрывал спектакли… И никогда не показывал, чего стоит подобная легкость. Что он переживал, что чувствовал – просто ужасно. Жена его может рассказать. Она удивительная женщина. Как ему повезло, что в последние годы своей жизни испытал такое. Может, это звучит нехорошо по отношению к другим женщинам, с которыми он был, но это факт (прим. третий брак Евгения Александровича с Ириной Цывиной).

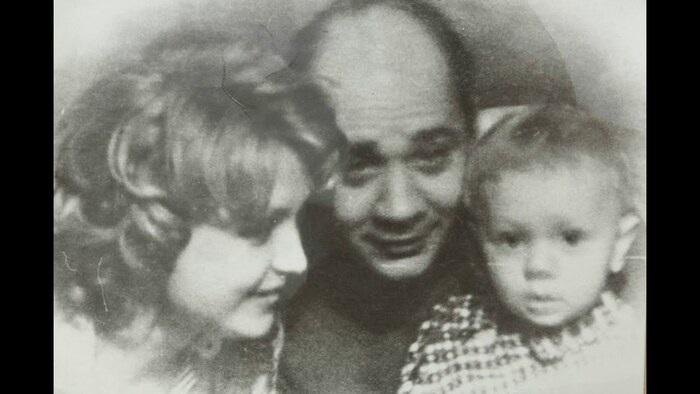

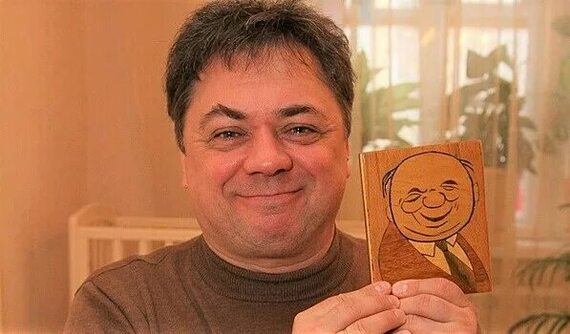

Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев прожили в счастливом браке 6 лет

Находясь в блистательной форме, он мог играть всё. Но никогда мы не увидим, как бы он сыграл короля Лира, Бориса Годунова, Фамусова… Работая где-то в кино, в театрах, куда его манили-заманивали, он очень страдал, что не играет в том театре, которому отдал огромный кусок жизни, где столько создал со своим любимым режиссером.

Женя был преданнейшим человеком. Однажды, когда мы поехали в Австрию на гастроли, он сказал Ефремову: «Олег, если ты куда-то уйдешь – позови меня, я сразу, не думая, пойду за тобой…» Наверное, нельзя так про человека говорить: предан как собака. Но тут – какие можно слова найти? Преданность – удивительная, прекрасная. Женя отдал жизнь Олегу, они вместе создали «Современник», создавали МХАТ, куда он пришел, чтобы работать, жить и умереть… Он нас, конечно, уже не видит, но мы его можем видеть, слушать, восхищаться, радоваться. Ну, может быть, там встретимся…

Мы, люди, всегда радуемся совершенству, радуемся, когда в душе у человека – Моцарт. У Жени какое-то праздничное искусство было, даже когда он играл злых, страшных. Вот «Два цвета» – чудовищный персонаж, бандюга, вызывает полное отвращение. Когда Женя выходил на поклоны, я не мог смотреть на артистов, думал: ну зачем он вышел, он не должен выходить, он чудовище… Но чудовище такое обаятельное, такое очаровательное… Настолько блистательно его мастерство.

Женя всегда был щедрым на какие-то выдумки, остроты, импровизации, но в последние годы – особенно, потому что столько в нем оставалось нерастраченного. В нем будто бы сидел музыкант, который должен все время играть. В за – столье он не уставал – всегда маленькие шедевры в поезде, на улице – шедевры. Истинно артистическая натура, он всегда лепил какие-то характеры, ситуации, всегда умел создавать праздник.

Был момент, по-моему, дней за семь до операции, он в Лондон должен был ехать, когда я вдруг подумал, что ему недолго осталось жить, я это тогда заметил в первый раз…

Мы поехали за город, посмотреть участок, который ему выделили. Было прекрасно – просторы, снег, Бог, мысли… Мы с Ирой прошли чуть вперед, перешли через канавку… А он шел за нами. Я обернулся, вдруг вижу – он остановился… Снежное поле, огромное, белое, ели высокие – и он стоит… Я понял, что ему плохо.

Потом я уезжал в Ленинград на озвучивание, у него были «Игроки», я не мог зайти на спектакль, потому что поезд был ранний, позвонил попрощаться, говорю: «Жень, ну, ты там не затягивай, приезжай быстрее», – что в таких случаях говорят. Он: «Да-да, конечно…» Но по тому, как он это ответил, я понял – он тоже что-то чувствовал…

А на последнем спектакле он хорошо написал Верочке – костюмерше: «Вера, обнимаю, целую, люблю…» Это ведь удивительные люди в театре – гримеры, костюмеры… Женя всех любил, со всеми дружил, никогда никого не выделял. Вот солнце поднимается с утра, крестьянин встает и радуется – так и Женя приходил в театр. Все: «Евстигнеев, Евстигнеев!..»

Теперь это солнце опустилось.

В последние годы жизни Евгений Евстигнеев жаловался на сердце, которое стало его подводить. Первый инфаркт случился в 1980-м, второй —в 1986-м после смерти Лилии (прим. второй брак Евгения Александровича с Лилией Журкиной).

Лилия Журкина и Евгений Евстигнеев состояли в браке 20 лет

В марте 1992-го было решено лететь в Англию, чтобы сделать там сложнейшую операцию. Евстигнеев уверял, что его переполняет энергия, но постоянные проблемы со здоровьем не дают воплотить все планы и задумки, так что видел в хирургическом вмешательстве единственный выход из ситуации.

«У меня столько сил, я столько еще могу сделать, а сердце, как двигатель в старой машине, не тянет. Надо только двигатель отремонтировать, и все будет в порядке», — полагал артист.

Дальнейшие события развивались стремительно. 1 марта 1992 года Евстигнеев в последний раз вышел на сцену в спектакле «Игроки XXI», 2 марта вместе с женой Ириной вылетел в Лондон, а уже 4 марта его не стало.

Источник: книга Якова Гройсмана и Ирины Цывиной «Евгений Евстигнеев – народный артист», 1998 год. В неё включены воспоминания родных и близких Евгения Александровича, его друзей — тех, кто был рядом во времена рабочей и студенческой юности и в последние годы жизни, актёров и режиссёров, которым посчастливилось работать с ним.