Позиционные боевые действия – форма осуществления боевых действий, в основе которой лежит необходимость борьбы в условиях «позиционного тупика» - т. е. проведения оборонительных и наступательных действий при наличии эшелонированной обороны и стабилизировавшегося фронта.

К началу Первой мировой войны история знала много примеров, когда противоборствующие стороны, не решившие целей и задач вооруженной борьбы в ходе маневренных боевых действий, переходили к позиционному противостоянию. Но эта форма рассматривалась как временная – восстановив потери в людях и боеприпасах, отдохнув, противники возвращались к полевой войне.

Позиционные формы, проявившиеся в Русско-японской войне, были наиболее показательными, но до начала мировой войны никто не мог и представить, что большая часть вооруженного противостояния на Французском фронте (ноябрь 1914 – ноябрь 1918 гг.) пройдет именно в форме позиционной войны.

Военный теоретик А. А. Незнамов еще до войны исследовал проблему установления сплошной линии фронта. Он отмечал, что она может быть востребована из-за огромной численности армий, особенно на германо-французской границе. Он предсказал установление позиционной войны именно на Французском фронте, из-за малой протяженности наиболее сильно насыщенного войсками и техникой.

Теоретик и практик отечественного военного строительства М. В. Фрунзе отмечал, что позиционность возникла из-за бессилия столкнувшихся противников найти решение прямым ударом, а ограниченная территория и мощная техника позволяли каждой из сторон, отказавшись от быстрого решения, перейти к обороне неподвижного и устойчивого фронта [Князев М. С. Борьба в позиционных условиях. М., 1939. С. 10].

Европейские армии хотели решить судьбу войны в ходе кратковременных маневренных стратегических операций. Но с первых дней войны выявился кризис тактических приемов наступательного боя. Так, наступающая в 1914 г. в Восточной Пруссии и Польше шеренгами или густыми цепями германская пехота, будучи не в состоянии преодолеть огонь русской пехоты и артиллерии, понесла огромные потери. Тяжелые уроки поражений под Гумбинненом, у Радома и под Варшавой заставили немцев рассредоточить боевые порядки пехоты. И хотя она стала нести меньшие потери, оказалась не в состоянии своими силами подготовить атаку на позиции окопавшейся русской пехоты.

Возникла необходимость в проведении артиллерийской подготовки пехотной атаки. Раньше других это поняло русское командование. Начальники дивизий стали подчинять 1-2 батареи командирам пехотных полков. Теперь артиллерия не только прикрывала развертывание полка в боевой порядок и поддерживала его во время наступления, но и готовила атаку.

Увеличившаяся мощь огня наступающего привела к увеличению глубины обороны. Обороняющиеся укрывались от артиллерийского огня в убежищах - и имевшейся артиллерии оказалось недостаточно для подготовки пехотной атаки. Оборона стала трудно преодолимой.

Классическая тактика обходов и охватов уступала место лобовому удару, и для завоевания свободы маневра осталась одна возможность - прорыв позиционного фронта противника. Но чтобы прорвать фронт, требовалось обладать в пункте прорыва решающим превосходством в силах и средствах.

Позиционный фронт выглядел так: 500-800 метров «ничейной земли» и по обе ее стороны проволочные заграждения, позади которых находился лабиринт окопов с системой ходов сообщений, подземными убежищами, блиндажами, бетонированными укрытиями.

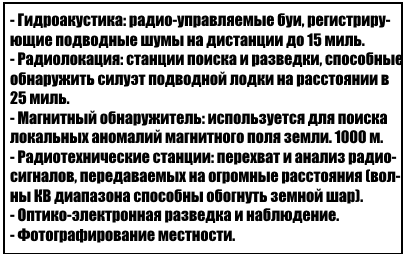

Картина позиционной войны

Имевшееся вооружение давало больше преимуществ обороняющемуся, чем наступающему. Пулеметы помогали упорно обороняться и без помощи артиллерии. Пехота получила тяжелое оружие, в т. ч. траншейную артиллерию. Это лишало ее подвижности, но в условиях позиционной войны это было неважно. Стремление придать наступающему ударный импульс привело к концентрации артиллерийских масс - но это встречало противодействие в виде массирования артиллерии обороняющимся.

Такова видимая причинно-следственная цепочка, приведшая к позиционному противостоянию.

Дискуссия о причинах возникновения позиционного тупика и способах преодоления занимает важное место в историографии мировой войны.

Советский военный историк Н. Капустин видел главную причину возникновения позиционного противостояния так: «Миллионные армии, в частности их развертывание на театре военных действий недостаточного для них простора, что обусловливало значительную тактическую насыщенность стратегических фронтов» [Капустин Н. Оперативное искусство в позиционной войне. М.-Л., 1927. С. 13].

Советский военный историк А. Вольпе считал причиной позиционности несоответствие между размерами театров военных действий и войсковыми массами, оперирующими на ТВД: «Чем больше сил и меньше пространства, тем больше вероятности, что вооруженный фронт примет стабилизованный характер. И наоборот, чем больше пространства и меньше сил, тем более маневренный характер обычно принимают операции» [Вольпе А. Фронтальный удар. Эволюция форм оперативного маневра в позиционный период мировой войны. М., 1931. С. 23].

Британский военный теоретик Б. Лиддел-Гарт факт установления позиционного фронта связывал с насыщением обороны пулеметами, появлением траншей и проволочных заграждений. Но советский историк М. Галактионов справедливо отмечал, что осенью 1914 г., когда произошло превращение маневренной войны в позиционную (во Франции окончательно, в России – еще временно), в распоряжении войск не было нужных объемов колючей проволоки, а количество пулеметов было недостаточным для перекрытия всего фронта.

Специальные издания времен войны в качестве одной из главных причин установления позиционной войны называли усиление роли артиллерии: для защиты от непрерывного артиллерийского огня стороны старались создавать все более прочные убежища, которые придали полевым операциям характер осадной войны. Отмечалось, что для взятия таких укреплений уже недостаточно лишь артиллерийского обстрела и пехотной атаки, а требуется применение и инженерного искусства: «Чтобы отнять у противника хотя бы часть пространства, становится необходимым употребление приемов так называемой постепенной атаки крепостей» [Позиционная война / Великая борьба народов. Т. 3. М., 1915. С. 25].

Связывалось установление позиционных форм и со спецификой войны нового типа: «Современная война показала, что ни одна из воюющих сторон не была в состоянии гарантировать себе полную победу ни на одном участке обширного театра военных действий. Поэтому огромное значение приобрели так называемые выжидательные бои, имеющие своею целью не разбить противника, а лишь выиграть время для подготовки в тылу новых боевых ресурсов. Но так как каждый из воюющих не был уверен в длительной пассивности своего врага и ежеминутно ждал возобновления нападений, то в своем стремлении обезопасить себя он и стал строить длинные линии окопов, прикрывающие фронт на огромном протяжении» [Теоретические основания позиционной войны / Великая война народов. Т. 6. М., 1917. С. 25-26].

В позиционной войне главной задачей наступающего было преобразование достигнутого прорыва обороны противника из тактического в оперативный. В ходе своеобразной «гонки» наступающий тянул свои резервы через горловину прорыва, вынужденно перемещаясь по перепаханной и опустошенной местности, а обороняющийся подтягивал резервы к кризисному боевому участку по нетронутым дорогам. Силы сторон уравновешивались, и наступление затухало.

Т. о., главная причина позиционного тупика - в недостаточной оперативной подвижности наступающих войск. Огневые средства наступающего в сочетании с его малой оперативной подвижностью оказались не в состоянии в нужные сроки осуществить взлом тактической обороны обороняющегося и вывести атакующие соединения на оперативный простор.

Темпы наступления при прорыве позиционной обороны были крайне низкими. Так, наступление германской 5-й армии под Верденом началось 21 февраля 1916 г., а к 25 февраля она продвинулась лишь на 4 - 5 км (средний темп наступления в сутки - 800 - 1000 м). Низкий темп наступления позволял обороняющемуся вовремя подтянуть резервы и создать новые линии обороны, на преодоление которых у наступающего уже не хватало сил.

Наметились следующие пути преодоления позиционного тупика.

1. Необходимость выиграть оперативное время на этапе тактического прорыва. Помимо темпового опережения противника, быстрое преодоление оборонительной полосы приводило к более щадящим разрушениям местности. По этому пути пошли немцы. Они разработали систему методов обеспечения тактической внезапности. Немцы впервые провели химическую атаку (главная задача, стоявшая перед новым оружием, – захват первой линии обороны противника не разрушенной), а в дальнейшем лидировали в использовании дымовых и химических боеприпасов. Ярким воплощением этой концепции была т. н. «гутьеровская» тактика, примененная ими под Ригой в августе - сентябре 1917 г. и во Франции в марте – июле 1918 г.

Приближение газовой волны

Действие отравляющих газов

2В рамках концепции борьбы за выигрыш оперативного времени необходимо назвать генерала от инфантерии Р. Д. Радко-Дмитриева. Разработанный им метод прорыва позиционного фронта заключался во внезапной атаке тщательно разведанной позиции противника при жестком учете фактора времени и расчете необходимых резервов. На пассивных участках внимание противника сковывалось демонстрационными действиями. Метод был блестяще применен создателем в декабре 1916 г. в ходе Митавской операции 12-й армии Северного фронта.

Необходимость быстро увеличить тактическую подвижность войск на участке прорыва в условиях разрушенной местности. Эта идея привела к созданию танка. Танк позволил прорывать оборону и минимизировал потери пехоты. Но танковые прорывы были тактическими, и ни разу не были преобразованы в оперативные. Немцы научились эффективно бороться с танками – у Камбре штурмовые части, нанеся мощный контрудар, не только ликвидировали последствия танкового прорыва, но и достигли серьезных тактических успехов. Русская армия, не имевшая танков, и германская, имевшая лишь 20 танков отечественного производства, применять этот метод не могли.

Танки

3. Необходимость уничтожить резервы врага, препятствующие наступлению. Идея реализовывалась в следующих вариантах:

а) Концепция «размена». Разработана стратегами Антанты и опиралась на численное и материальное превосходство союзников перед немцами. Предполагалось ценой собственных больших потерь вызвать адекватные потери противника, более чувствительные для него вследствие большей ограниченности в ресурсах – и фронт развалится, когда враг исчерпает ресурсы. Но не учли того, что, во-первых, «размен» с немцами был, как правило, не в пользу союзников, и, во-вторых, что эта стратегия разрушает кадры собственных войск. К чести русского генералитета, он был принципиальным противником этой «людоедской» концепции.

б) Концепция сокрушения заключалась в том, чтобы оттянуть резервы противника в одну точку и непрерывными ударами их обескровить – а потом прорвать фронт на другом участке. Ее пытался применить в апреле 1917 г. главком французской армии Р. Ж. Нивель. Но обескровленной оказалась французская армия. В результате «Бойни Нивеля» охваченная революционными волнениями французская армия фактически на несколько месяцев вышла из строя – 54 дивизии потеряли боеспособность, а 20 тыс. солдат дезертировали.

в) Концепция истощения предполагала необходимость уничтожить резервы врага в непрерывном сражении за ключевой пункт фронта. Ее попытался реализовать начальник германского Полевого Генштаба генерал пехоты Э. фон Фалькенгайн – организовав «насос по выкачиванию французской крови» под Верденом.

г) Концепция тактического измора предполагала необходимость истощить резервы противника серией локальных атак. Ее сформировал и последовательно применил осенью 1916 г. командующий русской Особой армией генерал от кавалерии В. И. Гурко. Он писал: «…изменение характера наших действий в сторону ослабления активности … освободит некоторые части противника от ожидания нашей атаки … неуклонное, последовательное продвижение вперед должно постепенно истощать неприятеля, требуя от него постоянных жертв и напряжения нервов» [Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 6. М., 1923. С. 102-103]. Это не означало постоянной отправки войск «на убой» - применялись ложные артиллерийские подготовки, демонстрационные действия, наступления с ограниченными целями. Но благодаря постоянной активности Особой армии противник был вынужден удерживать перед ней большие силы (23 австро-германских дивизии на 150-км участке), а русские войска успели занять позиции в Трансильвании.

д) Концепция параллельных ударов предполагала необходимость иметь несколько участков прорыва, разделенных пассивными секторами, но образующих взаимосвязанную систему. Общую схему идеи впервые применил в Эрзерумской операции Н. Н. Юденич, но в условиях позиционного фронта последовательно реализовал А. А. Брусилов в ходе Луцкого прорыва.

Важным достоинством концепции была возможность активно действовать при отсутствии значительного перевеса в силах над обороняющимся. Ключевым обстоятельством была возможность достигнуть тактической внезапности – атакуемый во многих местах противник не мог вычислить направление главного удара. Это имело тем большее значение, что операции русских армий в позиционный период войны не были неожиданными для австро-германского командования.

е) Концепция последовательных ударов позволяла дезорганизовать резервы врага, постоянно меняя активные ударные участки. Она предполагала наличие у атакующего общего превосходства в силах и средствах, а также развитую систему коммуникаций. Концепция была реализована в августе – октябре 1918 г. маршалом Франции Ф. Фошем и привела к поражению германской армии.

Автор: Олейников Алексей